作者简介:郭卫东(1955-),男,山东定陶人,北京大学历史系教授,博士生导师,北京 100871

原文出处:《安徽史学》

内容提要:18-19世纪之际,出现一个令人困惑的问题,就是先前和中国进行贸易的绝大部分西方国家都淡出中国市场,与此形成强烈反差的是:英国与美国仍能保持其对华贸易不坠,甚或快速发展。其重要原因在于,当西方对华贸易最重要的交换物品——美洲白银发生危机时,英美两国较好地解决了替代产品,美国依靠人参、皮毛等,英国先是依靠印度棉花,继而依靠鸦片重建对华贸易结构。

关 键 词:贸易反差 白银短缺 替代产品

一、困惑

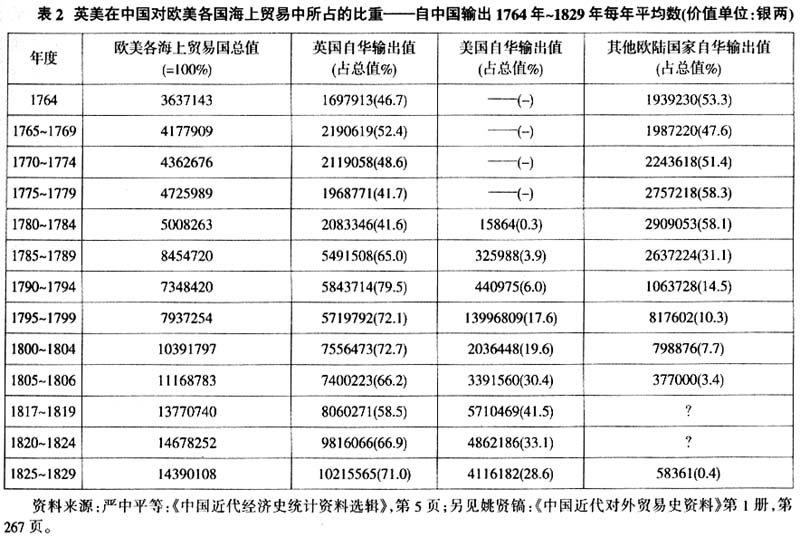

有个令人费解的困惑,在18世纪后期和19世纪初期,除英、美等国外,绝大多数原先和中国进行贸易的西方国家有淡出中国市场的现象。这是一个关系国际贸易全局,又未引起研究者注意的情况①。为了对这一现象有较为直观的了解,兹列叙统计数据如下:

观此两份统计数据可以看出,从向中国的进口来说,除开英、美两国以外的所有欧美各海上贸易国从1764年的总值占比36.7%一路下跌到1825-1829年的0.4%;半个世纪多一点的时间里,占比额下降到连百分之一都不到。从自中国的出口来说,情况更惨不忍睹,在同样年份区段中的总值占比由起算时的53.3%跌落到后来的0.4%,同样到可以忽略不计的地步。当年在广州的外商称:“丹麦人和瑞典人在1825年之前好些年就从广州撤走了……当时也没有法国商人在广州做生意。从1802年至1832年,这30年间一直没有升起过法国的国旗,连人员也撤走了。”西班牙也从1832年中断了在华的惨淡业务②。

这些商贸中衰的国家是中国传统的贸易伙伴,很早就同中国建立了经贸往来。美洲和取道好望角而至东方航线的发现最重要的结果之一,是使世界贸易的重要枢纽由地中海东部和波罗的海区域转移到大西洋,它打破了长期横亘在东西方贸易间的阿拉伯人、土耳其人和“汉撒同盟”(Hanseatic League)的商贸垄断,旧世界的陆路通商也更多地被新世界的海运通商所替代。1513年,葡萄牙的“官方旅行团”到达广州珠江口外的屯门。1553年,葡萄牙人以欺骗手段获得在“蚝镜”(澳门)的驻舶贸易权,澳门逐步成为葡萄牙经营对中国大陆、日本、印度贸易的中转站③。而在1565年,历时250年之久的西班牙“大帆船贸易”起航,其西点连接美洲,东点连接中国,支点延伸欧洲。荷兰“又名红毛番……万历中,福建商人岁给引”④,1622年,荷兰舰队至台南,逐步形成台湾——中国大陆——东南亚——欧洲的贸易圈。1729年8月,荷兰东印度公司与广东行商签订第一笔茶叶合同,由此开始史家所谓中荷第二次直接贸易时期。1664年,法国东印度公司成立,其由华输出的商品有茶叶、丝绸、瓷器、糖等,输华的商品有胡椒、锡、布匹等,大多不产自法国,而是来自“东方的产品”⑤。1720年,有奥斯坦德公司(Ostend Company)的两艘船停泊广州黄埔港,试图垄断广州茶叶交易。奥斯坦德实际属于比利时,只是比利时从1714年起成为奥地利属地,所谓奥地利对华贸易的开创实为比利时人。普鲁士,清代称“布鲁斯”等,1730年有商船到粤,其后,贸易不断。1731年7月17日丹麦船首次进入黄埔,“后岁以为常”,以至广东“夷馆”内专设“丹麦馆”⑥。瑞典人和中国发生直接关系在1732年,一入广州便进行了“大量交易”,甚至波及英国对华贸易⑦。

但到19世纪初叶,这些先前对华贸易的重要国家却退出中国市场,原因为何?

二、释惑

第一,国际形势的变迁。其中有英国与美国的挤压,后发性强国对已经没落国(葡萄牙、西班牙等)和尚未兴起国(普鲁士、瑞典等)的挑战,这是国势强弱使然。再有就是拿破仑帝国的对外战争。1796年3月,26岁的军事天才拿破仑被任命为法兰西共和国意大利方面军总司令,开始了对欧洲大陆不间歇的战争。1799年11月,雾月政变发生,1804年11月6日,法兰西帝国成立,拿破仑登基皇帝。随即他挥军东进,占领慕尼黑,攻取德国大部。1807年6月法军又在弗里德兰战役中大败俄国军队,拿破仑兼任意大利国王、莱茵邦联保护者、瑞士联邦仲裁者,并封其兄弟约瑟夫、路易、热罗姆为那不勒斯、荷兰、威斯特伐利亚国王。旋入侵西班牙。1812年,拿破仑大军对俄罗斯的远征成为其失败的转折。1814年3月31日,巴黎被占领,拿氏签退位诏书。后虽有“百日王朝”复辟,却好景不长,1815年6月18日的滑铁卢战役终于了结拿破仑王朝。可以看出,这一阶段,欧洲大陆战乱不已,民不聊生,经济崩溃,无暇他顾,对华贸易的大幅下挫自在意中。

在此期间,英吉利海峡构成天然屏障,在拿破仑大军的铁蹄践踏欧洲大陆的时候,英国独得其厚。从1803年起,法国海军试图穿越英吉利海峡以侵入英国,却屡遭败绩,1805年的特拉法尔加海战,法国丧失了和英国的海上争霸权,拿破仑“像某些术士的能力一样,一碰到水就失去了效力”⑧。也正是拿破仑的“大陆封锁体系”,反倒使英国对海外贸易愈来愈依赖,“对于海岛国家来说海外贸易至为重要,所以英国人誓言不惜任何代价都要保护他们在印度的利益。”⑨处在北美洲的美国更是远离欧洲战场,只发战争财,不受战争祸。

第二,白银来源的缺口。从1720年代开始,茶叶取代丝绸成为中国出口商品的第一大宗,出现所谓欧亚贸易的“茶叶世纪”。但此时的中国,经济发展水平在欧美国家之上,又加上自给自足的自然经济支配,使得海外商品在中国的市场十分狭窄。西方国家东来之际,发现他们所提供的商品几乎没有一种是中国必不可少的,而中国茶叶却在他们那儿有着愈来愈广泛的市场。中西方货品的落差顿形显现,西方人急迫需求中国的东西却拿不出相应的交换物品,但有一种东西是中国所缺乏的,即白银。1436年明政府改行以银为主的币值,银的产量较之需求在中国更显匮乏,那时的云南是中国银矿的最大产区,但明代,云南年产银不过34万余两;届清中叶,滇银年产也不过46万余两,与需求相差太远⑩。外商所能做的就是运进白银以购中国货。据统计,只是英国人,在1721年至1740年间,用来偿付中国货物的94.9%是金银币,只有5.1%是用货物来冲抵(11)。

入华白银的最大来源地是西班牙属美洲殖民地,“秘鲁的波托西发现‘银山’几乎与在瓜纳华托发现浅层墨西哥银矿发生在同一时间(分别是1547年和1548年)”(12),秘鲁和墨西哥两地的银产量在16世纪时占世界产银总量的73%,17世纪占87.1%,18世纪占89.5%(13)。弗兰克认为在1800年以前的两个世纪里,中国从海外年均获得800万两银(14)。此数或高估。彭信威认为1701-1820年中国从英国东印度公司输入白银年均70万两(15)。即便以低额来计,也是大数。那时间,世界贸易的一个重要流态是:美洲的白银通过欧洲人之手流向中国,中国的茶叶通过欧洲人之手流向西方。但银的生产毕竟是有底限的,长期的恶性开采使美洲银矿日渐枯竭,到18世纪末,产量开始下落。美洲银的减产拉动世界银产量的下挫,英国官方估计世界银产量“至1810-1819年间减少了49.5%,至1820-1829年间减少了56.6%”(16)。复加上美洲殖民地独立运动的蓬勃开展,新独立的美洲国家不再向旧日的欧洲宗主国提供白银;还有1779年后,西班牙参加美国独立战争,其银元市场被封闭,所以从1779年至1785年“没有一块银元从英国运到中国”(17);几相夹击,前此欧洲各国用来交易“中国货”的主要物品——白银的缺口愈益加大。

第三,替代产品的匮乏。严峻形势下,大部分欧美国家已无法获取较多白银来和中国进行茶叶交换,又在白银危机中,拿不出其他产品作为替换,只得不情愿地淡出中国市场。美国和英国却是反证,对华贸易没有萎缩,反获先得之益,大幅发展。英、美的例外耐人寻味,其中关键点就是解决了替代产品。美英两国的替代品略有不同,美国主要是依靠本国的自产品,英国主要是依靠印度殖民地的转手品。

早期美国人对中国的认识主要通过茶叶得到,“就在美国革命之前,托马斯·哈钦森(Thomas Hutchinson),这位马塞诸塞州的州长兼商人,估计美国每年的茶叶消费量在297万公斤左右,相当于人均1.1公斤。”(18)起初,北美十三州茶叶的转运控制在宗主国英国东印度公司手中,但其利用垄断抬高价格,使得在北美殖民地的茶叶价格要比英国本土高出一倍(19)。这样一来,法国、瑞典、荷兰、丹麦等国贩运的走私茶乘机低价进入,1769-1772年,英国输入该地区的茶叶10,619,900磅,法、荷、丹、瑞四国输入的茶叶19,902,000磅,大量走私茶的涌入,使英国东印度公司库存积压17,000,000磅茶叶(20)。英国因此颁布《茶叶法案》(Tea Act of 1773),又引发波士顿骚动,“居民易装服,蒙假脸具,一拥登其船,掷茶水中”(21),把297箱东印度公司的茶叶倾倒海湾,进而成为独立战争的导火线。来自中国的小小叶片—茶叶,居然在万里之遥的北美大陆引发了一场革命,革命又肇兴出一个伟大的美利坚合众国,确乎令人匪夷所思!1783年9月3日英美《巴黎和约》的签订,标志着北美十三州摆脱了殖民地的羁绊而独立,但新成立的美国“真是穷困逼人,既是一个没有制造业的民族,又被禁锢在一片不生产很多主要食品而面积又很有限的地域里,更被代价很大的战争耗尽了财富,美国和经济上的自给自足真是相去天渊了。最初到亚洲去的美国人是他们不得不去”(22)。1784年2月22日,“中国皇后号”(Empress of China)从纽约放洋起航,当年8月28日到达广州黄埔停泊,是美国第一艘抵达中国的商船,该船运入的货物就很好地解决了贸易货品的替代,货舱中装载的一反常态的基本不再是白银,而是人参、毛皮、棉花、铅、羽纱等“新货”。这些货品中的前两项因其价值最高或具较广阔的贸易前景而尤其值得关注。

人参,17世纪末被西方人开始认知(23)。1711年,来华耶稣会士杜德美(Pierre Jartoux)在给印度和中国传教区总巡阅使的信中描绘了两年前在长白山亲眼见到、亲口服用的人参,并且推测加拿大也可能生长人参,因那里的气候、温度及森林、山脉与中国东北相似(24)。两年后,该信札被英国皇家学会《哲学汇刊》(Philosophical Transactions,1713,Vol.28)转载,引起了西方人的兴趣。更令人称奇的是,另一耶稣会士拉菲托(J.F.Lafitau)因读此信受到启发,果然在魁北克山林中发现与中国人参同科属的植物——西洋参,此事轰动一时(25)。旋即,法国人将其运送来华。随后,这种人形草根植物在当时的新英格兰等山林中被发现有成片野生,英国人也介入到此项营生。但法、英对华的人参贸易均是断续的小批量的。直到美国立国后,西洋参贸易才成规模地展开(26)。1783年12月,波士顿的商人派遣55吨的单桅船“哈利提号”(Harriet)专运人参驶往中国,行经好望角时,“事为英国东印度公司职员所悉,英人深忌美国参加对华贸易,乃以两倍重的熙春茶与人参交换。船长祁勒迪(Hallet)贪其重利,遂自好望角折回,失掉了第一次在广州升上美国国旗的荣誉”(27)。“中国皇后号”抵达中国后,出售货物得款136,454银两,其中473担人参卖了80,410银两,远超其他所有货物的综合价款(28)。人参是早期中美贸易中美国产出的能够引起中国人兴趣的少量物品之一,“花旗参”或“西洋参”自后在中国消费者心目中历久不衰地奠定了鼎鼎大名。

皮货,美国人输华最早和最大量的是海獭皮,在1817年以前的25年间,美国年均销往中国的海獭皮约14000张,年值350,000美元。续后,海豹皮成为主要皮类,海豹皮在华销路的打开极其偶然,1787年,商船“国会号”(States)在南大西洋的花克兰群岛(Falkland Island)运回13000张皮货,以为是海獭皮,在纽约检验后发现是海豹皮,遂以低价抛售。第二年,“爱林诺纳号”(Eleanora)将之运往广州,顺利销出,美商极为鼓舞,大量采购,自1793年至1807年间,仅马萨洛夫岛就有350万张海豹皮运到广州发卖。据统计,在整个毛皮贸易过程中,美商入华的毛皮价值在1500万至2000万美元之间(29)。“其地产皮”,也成为中国人对新美国的最初印象(30)。皮毛贸易还促进了美国人的开疆拓土,1811年,阿斯特(J.J.Astor)建立了“阿斯特里亚(Astoria)要塞。但他在1814年又将这一地产卖给了西北公司,而且他自己的美国皮毛公司也从有争议的俄勒冈地区撤了回来,并控制了大平原和洛基山区的毛皮贸易。这样,国际毛皮贸易变成了一种高度组织性和完全资本化的商业活动,其中心不是在大西洋沿岸地区,而是在今天的俄勒冈、英属哥仑比亚和西北领地地区”(31)。

正因为替代产品的解决,使得美国的对华贸易蓬勃发展起来,1784年12月27日,“中国皇后号”商船离开广州返回纽约,采购的回程货中最引人注目的是茶叶,占总成本的90%以上。到1796年,美国在中国收购的茶叶数量已比除英国外的所有欧洲国家收购总和还要多。以至史册记述:“米利坚国……近年来舶甚多,几与英吉利相埒。”(32)美国对华的贸易圈也基本形成,或由大西洋沿岸的商埠(纽约、波士顿、费城等)直航广州,或由美国至广州装载中国货后再转口欧洲和加拿大。

英国也类似,先是印度棉花充当了替代产品。中国的植棉史可上溯至商周,1289年,元世祖设“木棉提举司,责民岁输棉布十万匹”(33)。延至明季,“棉布,寸土皆有”,“织机,十室必有”(34)。清代以降,“北至幽燕,南抵楚粤,东游江淮,西极秦陇,足迹所经,无不衣棉之人,无不宜棉之土。”(35)中国是世界上人口最众的国家,棉花又是人人都需要穿用的物品,棉花在中国有着极广阔的市场需求是毋庸置疑的。1704年7月21日,詹尼弗(Capt.Jenifer)指挥的英国东印度公司船“凯瑟琳号”(Catherine)运入厦门1116担原棉(36),此乃输印度棉花入华之始。不过,印棉在中西贸易中取得决定性地位还是70年以后的事,1775-1779年间,在广州贸易的主要输入品中,印棉价额是年均288,334银两,首次定位在英国输华第一大货品的位置。此局面延续到1819年,印棉一直雄踞英国输华货品的首位(37)。但此种输入呈剧烈动荡的状态,这主要是受中、英两国市场的制约。

在中国,进口棉只是补缺,没有也不可能替代本土的棉花生产。据估算,鸦片战争以前中国产棉的年商品量达到255.5万担,占据整个棉花产量的26.3%,而外棉进口量仅只是60.5万担(38),远远无法撼动中国自产棉的地位。使得输华印棉受中国市场的严重制约,价格和输入量都波动不定。在英国,印棉输华形成与英国本土棉纺业的原料竞争。棉织业恰是英国近代大工业的历史起点,1785年,机械织机诞生;英伦岛上的动力织布机则从1820年的14150台增加到1833年的100,000—105,000台(39)。棉纺业的迅猛发展却引发了“棉荒”,英国不产棉,原料依靠进口,为获得廉价原棉以供宗主国需求,殖民当局鼓励印度种植棉花。18世纪下半叶,印度引进中长纤维的陆地棉,从此成为世界上棉花的最大出口国之一。英国“1816-1818年每年棉花进口达500万立方码(yard),20年后又增加到每年7300万立方码,外加每年进口90亿磅的棉纱”(40)。既然英国本身的棉花都不够用,又岂能坐视印度原棉大量流入中国?

茶叶需求须臾不可或缺,白银供给面临危机,棉花输华呈现两难,于是乎,鸦片贸易应运而生。1773年,英国在印度启动大规模的鸦片种植购销政策和垄断专营制度,很快成为对华鸦片输出的最大商家。到1820年,鸦片超过棉花成为印度输华第一大货值的商品,之后至鸦片战争前夕,英国统计资料表明,其对华棉花年均进口值500万元,中国茶叶年均出口值为945万元。如果不加算鸦片的进口,中国仍将保持顺差(41)。但因为鸦片的介入,英国人不但可以利用鸦片的超额利润换回茶叶,还有资金富裕,鸦片极其昂贵,“以同样是一担的价格加以比较,鸦片价格约为米价的326倍,面粉价的163倍,棉花价的46倍,茶价的23倍。”(42)如此这般,英国不仅实现了对华贸易的均衡,而且实现了白银流向的改变——不进入中国,反从中国流出。情况异常严峻,中国是一个缺银的国家,白银外流给中国的国内商业、国家税收和国际贸易带来严重困境。1838年,清政府终于定下禁绝鸦片输入堵塞白银外流的决心。而鸦片是19世纪初叶英——中——印三角贸易的基石,是英国人交换中国茶叶的主要替代品,是中英贸易赖以维系的基石。“鸦片贸易的获利非常大,由于种植者可以拿到预付款,鸦片的产量十分稳定,东印度公司把鸦片卖给英国商人,这些商人再走私到中国。鸦片的销售利润让东印度公司不稳定的财务状况立即获得纾解……在1830年代,鸦片贸易就占了印度政府总税收的百分之十五”(43)。英国又不能允许中国禁烟,战争不可避免,战争又导致中国的全面失败,改写了此后中国的历史进程。这就是19世纪40年代之前中国和西方交往的主要历史线索。

注释:

①本文作者前曾提出过此问题,但未加阐释,见拙作《棉花与鸦片:19世纪初叶广州中英贸易的货品易位》,《学术研究》2011年第5期。今特作此文论说之。

②亨特著、沈正邦译:《旧中国杂记》,广东人民出版社2000年版,第207—209页。

③R.Ptak.Portuguese Asia,Aspects in History and Economic History,Stuttgart,1987,pp.117—118.

④张廷玉等:《明史》卷325《外国传·和兰》,中华书局1974年版,第8345页。

⑤马士著、张汇文等译:《中华帝国对外关系史》第1卷,商务印书馆1963年版,第64页。

⑥H.B.Morse.The Chronicles of the East India Company trading to China 1635-1834,vol.1.Oxford University,1926-1929,p.203.

⑦龙思泰著、吴义雄等译:《早期澳门史》,东方出版社1997年版,第306—307页。

⑧伊曼纽尔·沃勒斯坦著、庞卓恒主译:《现代世界体系》第3卷,高等教育出版社2000年版,第126页。

⑨芭芭拉·麦卡夫、汤玛斯·麦卡夫著,陈琦郁译:《剑桥印度简史》,台北左岸文化出版公司2005年版,第85页。

⑩全汉升:《明清时代云南的银课与银产额》,《新亚学报》第11卷上册,1974年。

(11)张馨保著、徐梅芬等译:《林钦差与鸦片战争》,福建人民出版社1989年版,第43页。

(12)(18)威廉·伯恩斯坦著、李晖译:《茶叶·石油·WTO:贸易改变世界》,海南出版社2010年版,第205、244页。

(13)莱斯利·贝瑟尔主编、胡毓鼎等译:《剑桥拉丁美洲史》第1卷,经济管理出版社1995年版,第353—376页。

(14)贡德·弗兰克著、刘北成译:《白银资本》,中央编译出版社2000年版,第208页。

(15)彭信威:《中国货币史》,上海人民出版社1965年版,第855页。

(16)British Parlimentary Papers,1836,vol.37,Irish University,1971 p.427.

(17)格林堡著、康成译:《鸦片战争前中英通商史》,商务印书馆1961年版,第7页。

(19)J.Steven Watson.The Reign of George Ⅲ 1760-1815,Oxford University,1960 p.198.

(20)Jeremy Gregory and John Stevenson.Britain in the Eighteenth Century,1688-1820,London and New York,1999 pp.21—22,169—170.

(21)梁廷枬:《海国四说》,中华书局1993年点校本,第69—70页。

(22)泰勒·丹涅特著、姚曾廙译:《美国人在东亚》,商务印书馆1962年版,第4页。

(23)李明著、郭强等译:《中国近世报道(1687-1692)》,大象出版社2004年版,第202—203页。

(24)杜赫德编、郑德弟译:《耶稣会士中国书简集》第2卷,大象出版社2004年版,第50—56页。

(25)韩琦:《杜德美》,杜石然主编:《中国古代科学家传记》下册,科学出版社1993年版,第1328页。

(26)赖德烈著、陈郁译:《早期中美关系史(1784-1844)》,商务印书馆1964年版,第6页。关于西洋参入华的历史,笔者将有另文考察。

(27)李定一:《中美早期外交史》,北京大学出版社1997年版,第6页。

(28)马士著、区宗华译:《东印度公司对华贸易编年史》第1、2卷,中山大学出版社1991年版,第417—418页。

(29)赖德列著、陈郁译:《早期中美关系史》,第26、37页。

(30)梁廷枬总纂、袁钟仁校注:《粤海关志》,广东人民出版社2002年版,第476页。

(31)M.M.波斯坦、H.J.哈巴库克主编,王春法主译:《剑桥欧洲经济史》第6卷,经济科学出版社2003年版,第146—147页。

(32)阮元:《广东通志》卷330《列传·外藩》,上海商务印书馆1934年版,第4728页。

(33)趙翼:《陔余丛考》卷31,清乾隆五十五年湛贻堂刻本,第603页。

(34)宋应星:《天工开物》“自序”,明崇祯十年刻本。

(35)彭泽益:《中国近代手工业史资料(1840-1949)》第1卷,中华书局1962年版,第225页。

(36)H.B.Morse.The Chronicles of the East India Company trading to China 1635-1834,vol.1 pp.130—131.

(37)田中正俊:《中国社会的解体与鸦片战争》,武汉大学鸦片战争研究组等编译:《外国学者论鸦片战争与林则徐》上册,福建人民出版社1991年版,第19页。

(38)许涤新、吴承明主编:《中国资本主义发展史》第1卷,人民出版社2003年版,第289页。

(39)阿·莱·莫尔顿著、谢琏造等译:《人民的英国史》下册第11章,生活·读书·新知三联书店1976年版。

(40)M.M.波斯坦、H.J.哈巴库克主编,王春法主译:《剑桥欧洲经济史》第8卷,第8页。

(41)姚贤镐:《中国近代对外贸易史资料》第1册,第256—260页。

(42)林满红:《中国的白银外流与世界金银减产(1814-1850)》,吴剑雄主编:《中国海洋发展史论文集》第4辑,台湾“中央”研究院中山人文社会科学研究所1991年版,第6页。

(43)芭芭拉·麦卡夫、汤玛斯·麦卡夫著,陈琦郁译:《剑桥印度简史》,第107—108页。