作者: 布琮任

出版社:国立台湾大学出版中心

副标题: 东亚海域中的清朝方略

原作名: The Blue Frontier: Maritime Vision and Power in the Qing Empire

译者: 陈建元 / 康海源 / 杨柳青

出版年: 2024-10

页数: 400

装帧: 平装

ISBN: 9789863508724

内容简介

要理解清朝的海上实力,就必须跳出传统观点的藩篱,不再用意识形态决定论来审视此一帝国。

本书提供了一个不同于以往的广泛视角。作者将清朝描绘成亚洲巨人,在漫长的十八世纪中,灵活地应对各种挑战,并活跃于无论是陆地或海洋的边疆。藉由分析海事、海军和海关的制度化,作者提出拥有漫长海岸线的清朝并非一个漠视海疆的帝国,而是一直在政治、军事,甚至概念上关注海洋事务。本书提供一种从海洋视角审视清史的新取径,务以开拓中国以至东亚历史的讨论空间。

作者简介

布琮任,德国海德堡大学历史学博士,现为伦敦政治经济学院国际历史系副教授。曾任荷兰莱顿大学、香港中文大学、日本东北大学访问学人。着有《海不扬波:清代中国与亚洲海洋》、《手挽银河水:清季人物、历史与记忆》、Shaping the Blue Dragon: Maritime China in the Ming and Qing Dynasties等书。发表多篇论文于美国、英国、台湾、香港、韩国等地的学术期刊。2019年,获英国皇家历史学会颁授会士名衔。

专家推荐

布琮任这本专精近代早期中国海军的学术专书,终于为海上中国的历史提供了应有的解释。――包乐史(Leonard Blussé)|荷兰莱顿大学名誉教授

这部引人入胜的研究,否定了关于中国封闭和孤立的普遍假设,强调清朝对海军的高度重视。作者为中国沿海军事战略提供了一个令人耳目一新的全新视角。推荐给所有对今日中国与世界往来之根源感兴趣的读者。――濮德培(Peter Perdue)|美国耶鲁大学历史学系教授

《蓝色边疆》让我们看到清朝如何管理其海洋边疆,这种管理对盛清时期中国经济的成功至关重要。这本书表明清朝与海洋有着深入且持久的关系,并且中国从来就不仅仅是一个大陆强国。如今,中国正致力恢复它在海上的地位,这本书显得更为及时与重要。」――方德万(Hans van de Ven)|英国国家学术院院士

我们很难抗拒根据重大胜利或灾难的结果来撰写历史的诱惑。晚清中国的迅速衰落也诱使许多不符合史实的惊人改写。布琮任挑战中国忽视海洋事务的迷思,探讨清朝海洋政策背后的深思熟虑。透过细致的学术研究和不懈的质疑,作者发现将中国的衰落归因于清朝对海洋威胁的忽视,是过于简单化的解释。作者仔细查考文献等相关纪录的研究,帮助我们从根本校正基于目的论所形成的既有知识。」――王赓武|中央研究院院士、唐奖汉学奖得主

目录

推荐序/王晴佳

中文版序

英文版序

英文版谢辞

导读/刘序枫

第一章 绪论

一、笼罩在十九世纪的阴影中

二、历史的关联性与连续性

三、海权、陆权之争

四、海洋意识

五、海洋边疆的历史脉络

六、蓝色边疆和东亚海域

七、各章提要

第二章 拉开序幕

一、前言

二、东亚海域

三、瞬息万变的气候

四、结语

第三章 海洋空间的建构

一、前言

二、中国古代的海洋观

三、十八世纪的海洋边疆

四、清朝的双层框架

五、传统中国的内外二分法

六、治理内海

七、内海之外

八、海洋自由论和海洋封闭论

九、嘉道时期的挑战

十、结语

第四章 清朝水师龙旗飘扬

一、前言

二、水师的建立

三、渤海湾

四、江浙区域

五、福建沿海与台湾海峡

六、广东沿海

七、陆海联防

八、结语

第五章 海关与「谨慎管理」

一、前言

二、从禁海到开海

三、康熙朝的海关

四、雍正朝的海关

五、乾隆朝的海关

六、结语

第六章 纸上波涛

一、前言

二、中国的地理传统与天下概念

三、十八世纪的海洋著述

四、阐释「海国」

五、从南洋到欧洲

六、结语

第七章 结论

附录一 清朝官方文献中的「内海」与「外海」

附录二 《清实录》选辑:长十八世纪有关水师、水务与海战之记述

引用书目

图版出处

索引

序

中文版序

距离本书英文原本The Blue Frontier: Maritime Vision and Power in the Qing Empire问世的一天,转瞬间已经过了六年多的时间。在拙著出版后,很感恩有不少专家学者,分别对这本小书作出介绍,并在学术期刊和网络平台发表书评,提出很多具建设性和中肯的意见,对我日后的研究思路和方向甚有助益。在中文书评方面,我特别希望介绍林荣盛先生在《新史学》所作的评论。荣盛对书稿的分析全面,见解合理,且不吝指正书中的错漏和可以改善的地方,就此我要再次向他表示感谢。同时,我也希望借着这个机会,感谢亚洲研究专家大会(International Convention of Asia Scholars)在2019年颁发给The Blue Frontier「人文学科专家评鉴图书奖」(Specialist Publication Accolade in the Humanities)的特别殊荣,无疑是莫大的肯定和鼓励。坦白说,对于同行的专业认可,实在是受之有愧,希望能藉此简要的纪录以表谢意。

除了这些书评之外,这两年在不同场合,我也有机会跟读者与学生交流心得。其中比较常见的问题,大致是怀疑「清朝真的是一个海权国家吗?」;「将清代与明代相比,满人在海事、海权发展等各方面其实有所不及」。就着这两类意见,请容许我在这里稍作回应。首先,The Blue Frontier的重点,是要印证十八世纪的清朝不是一个「漠视海疆」的陆权国家。这种解读并不代表盛清一朝就是一个海权大国。我写作的目的,无非是希望合理地还原清帝国在近代早期(early modern era)的海洋关怀,以及它对海疆的筹划和管治;又或者可以说,是探寻一个大陆型帝国如何筹海。我刻意提出盛清没有「漠视海疆」的原因也很简单,主要是因为在可见的研究基础上(特别是欧美学界),我们不太习惯讨论十八世纪中国和海洋的关系。除了一些针对短线和长线海贸、文化交流的主题之外,仿佛就没有其他值得深入讨论的论题。如是者,The Blue Frontier的其中一个愿景,就是祈望唤醒大众对清帝国当时在海疆、海事、海洋等方面发展的关注,试图平衡清朝在中、北亚彰显陆权的一段历史。正如我在书稿中所强调的,如果要审视满清是不是一个近代早期的亚洲帝国,就不应该忽略它对海疆的计画。毕竟中国的海岸线延绵千里,统治者不可能视而不见、置诸不理。康熙帝对洋面「防闲巡警」等事,也大多表示「勿致疏纵」;雍正帝亦有「海疆紧要」,「务必筹划万全」的批示;而乾隆帝则曾多番提醒当地官员要注意海事防务,定时「会勘洋面」,以期「海疆宁谑,口岸肃清」;「洋盗根株尽绝」,「估舶往来安行」。

当然,只是倡议清朝没有「漠视」海疆并不足够。观乎古今中外,绝大部分的大陆国家都不会放弃它们对海疆的管理。我在书中便特别说明盛清一代针对海务事宜的治理特色,试图把它放置在一个全球史的脉络之上。当中的主题包括内、外洋概念的实践、海上巡逻、海岛防卫、海关运作,以至海洋文本和海图制作的历史等。这些海事面向,不仅与清朝的海洋政策有关,也可以和清帝国在中亚疆域的统治政策相比较。由于我在书中将会有更详细的述说,在这里就先卖个关子。

至于另一个问题,是有关「明代比清代更能伸展海权」的讨论。首先,我必须重申,本书无意比较明朝或清朝何者更能宣示海权。事实上,「海权」的定义也有它的时代限制,马汉(Alfred Thayer Mahan,1840-1914)在十九世纪末为「海权」(sea power)所作的解释,不一定适用于十六、十七、又或者十八世纪。更重要的是,即使马汉本人也曾表示,海权并不一定等同越洋海战或是跨海域的殖民掠夺;而所谓「海权」和「制海权」(thalassocracy),在理论层面上实为两种概念,存具不一样的解释,异大于同。换言之,如果真的要比较明朝和清朝何者为海权国家?谁是海洋大国?便要先厘清这一系列的概念,否则只是一些缺乏养分的对比。另一方面,我们也应该尽量避免仅仅依仗「郑和七下西洋」的一段历史,去总结明代针对海务上的成就,继而推论它就是一个海洋强国。即便郑和的船队在技术和规模上曾经冠绝全球,在世界航海史上也是前所未有,但我们不能忽略明仁宗以降,朝廷逐渐远离海事发展的史实。虽然主流观点大多认同明代自郑和之后,海洋就被剔出中国治国蓝图的大方针,「闭关自守」的体系逐渐成型;但这不代表明代和海洋的关联从此断裂。由于倭寇扰边的问题,与海防、筹海有关的文本和海图在明代中、后期相继出版。此外,我们熟悉的戚继光(1528-1588)、隆庆元年(1567)的海禁放宽、朝鲜燕行使西渡渤海,以至月港一地在海贸网络上的位置,都可引证明代自成祖之后与汪洋大海没有完全脱离的例子。由此可见,我们在处理「明朝是不是海权大国」的议题上,也需要分划时段,小心处理。不过本书的重点不在明朝,所以这方面只好轻轻带过;至于有关明代和清代在对待海疆,组建水师等方面的连系,读者在书稿中自然会有所发现。

The Blue Frontier之所以可以有这部中文译本,我要衷心感谢刘序枫与王晴佳教授在百忙之中细阅书稿,点出问题,督促改正,且答应撰写〈导读〉和〈推荐序〉,令拙著生色不少。此外,洪丽崴小姐、编辑团队以及吴政纬先生,都在出版方面劳苦功高。当然,陈建元、康海源与杨柳青老师的翻译,以至对书稿的更正,我也心存感激。如果没有他们的耐心、包容、审查、鼓励和安排,《蓝色边疆》不可能顺利出版。这部繁体中文版经过修订、重新查核、校译、勘误等仔细的编校工作,我也在英文版的基础上增补不少相关材料,是我个人认为目前最完整的版本。此外,本书的英文原版副标题是Maritime Vision and Power in the Qing Empire,如果直接翻译的话,大概是「海洋视野与力量」,但为了提升个中的中文语感,洪编辑提议以「东亚海域中的清朝方略」作为中文版的副标题,我觉得十分贴切,同时也符合把清朝放置于东亚海域的观点,就此我要对她的建议再次表示感谢。

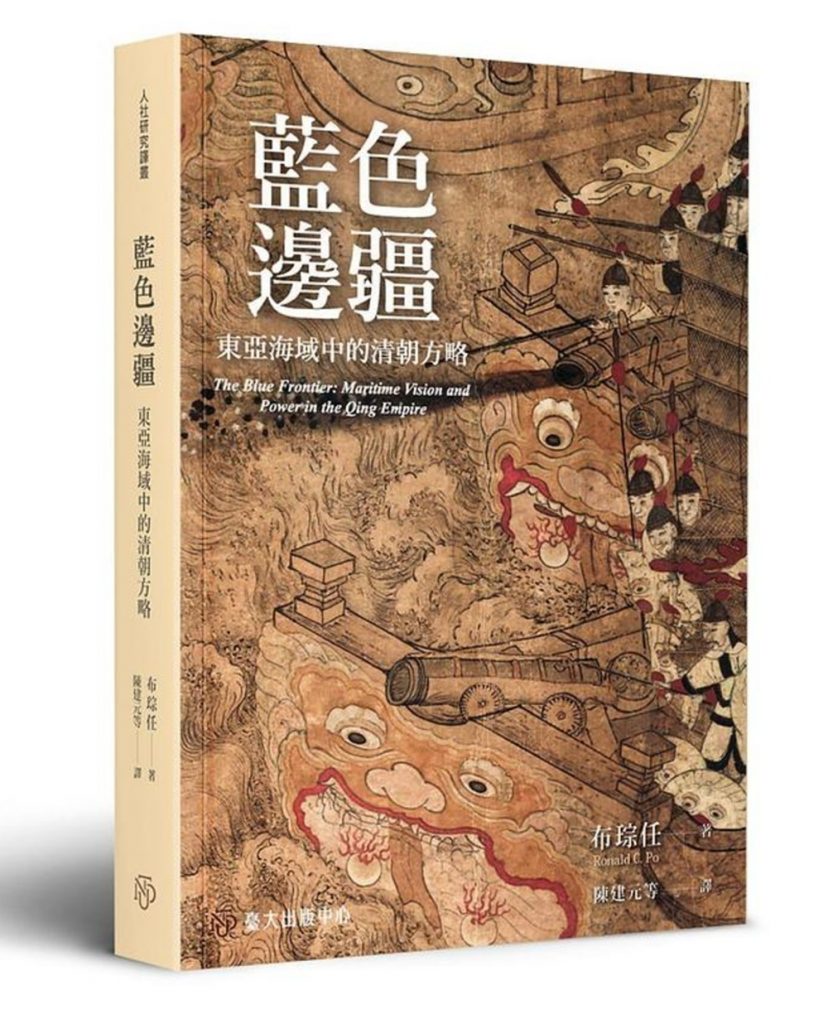

另外,在此也想介绍一下中文版的封面彩图(见彩图1)。此图为七幅〈妈祖神迹图〉(De wonderen van Mazu)的其中一幅,名为〈两艘无武装的荷兰船被三艘装有大炮的中国船攻击〉(Twee ongewapende Hollandse schepen worden door drie Chinese met kanonnen aangevallen),现存于荷兰阿姆斯特丹国家博物馆。骤眼看来,绘图者意欲记录大清水师与荷兰人在海上作战的场景。然而,倘若我们翻查史料,却无法找到清军炮击荷人的相关记载。反之,清代水师欲与荷兰联手攻击明郑水师的材料却有迹可寻。换言之,这幅图更像是绘者想象出来的画作。不过,经过近人的考证,此图实可与《天后圣母圣迹图志》内的〈赖神功澎湖破贼〉图和《天妃显圣录》内的〈澎湖神助得捷〉记录对照,文曰:

康熙二十二年六月内,将军侯奉命征剿台湾。澎湖系台湾中道之冲,萑苻窃踞,出没要津,难以径渡。侯于是整奋大师,严饬号令。士卒舟中,咸谓恍见神妃如在左右,遂皆贾勇前进。敌大发火炮,我舟中亦发大炮,喊声震天,烟雾迷海。战舰衔尾而进,左冲右突,凛凛神威震慑,一战而杀伤彼众,并淹没者不计其数。其头目尚踞别屿,我舟放炮攻击,遂伏小舟而遁。澎湖自是肃清。

根据上文所记,施琅征台,过路澎湖,遭受拦阻,提督于是整备水师,连发火炮,最后更有天后保佑,率众助战,大获全胜,应为此图的背景。至于《天后圣母圣迹图志》内的插图,布局与结构更与彩图1近乎一模一样。学者贾浩与Klaas Ruitenbeek便一致认为,这幅彩图无疑就是清军与郑氏在海上交战的绘画。至于郑军何以被画成荷兰人,Ruitenbeek估计,绘图者大概以为郑氏与荷人关系密切,遂有此误。无论解释若何,此图的确富含一定的时代意义,个中虽有臆想,却同时具备一定的史实背景支撑。另外,画轴为何得以远涉重洋,收藏于阿姆斯特丹,在物质文化史的角度,都是值得我们思考的问题。

最后,家人一路以来对我的支持,也令我感到十分温暖。学术研究无疑是一段苦乐参半的行旅,他们的信任和陪伴,特别是内子晓盈的照顾和爱护,对我而言,都是无比的珍贵。期望往后的日子,我们继续相互扶持——「惟有绿荷红菡萏,卷舒开合任天真」。

别是内子晓盈的照顾和爱护,对我而言,都是无比的珍贵。期望往后的日子,我们继续相互扶持——「惟有绿荷红菡萏,卷舒开合任天真」。

推荐序

王晴佳(美国罗文大学历史系杰出教授)

在这篇序言的起始,我想最好先向读者申明,亦即做一个disclaimer(虽然这一英文词汇多被译为「免责声明」,但我作此序,并无半点勉强,完全是心甘情愿)。甚且,我还希望此篇序言,能像刘序枫教授的导读一样,为读者阅读和欣赏本书,提供一点小小的帮助。

笔者的申明,主要有两点:一是本人并非清史专家,本来对这本专研清代海疆政策的著作,无从置喙。二是笔者虽然不才,但曾应邀为一些著作撰写过序言,实因我与作者们熟识,了解他们的治学经历和写作过程。但与前例不同的是,这次虽承蒙布琮任教授的邀请与台大出版中心的安排为此书作序,至今却尚未有机会与布教授谋面,仅是以文会友。

但我注意这部著作已有数年的时间。近年因关注近代以来美洲农作物飘洋过海的课题,我在研究和写作有关蕃薯此一作物的全球史时,注意到海洋史这一新兴史学流派的发展。2020年我应中国复旦大学历史系之邀,在其「太平洋论坛」上举办了有关海洋史和全球史关系的线上讲座。为准备这个讲座,我有幸发现和阅读了布教授此书的英文原书,深深被此书的选题、取径和内容所吸引。可以说,我与布教授的缘分,便是从此书开始的。因此,我也成了在中文学界首先推荐此书的一位推介者。

初介者其实也就是初学者。我在下面想唠叨的一些话,也就是我阅读、理解和欣赏此书的粗浅看法,仅供读者们参考。首先,在中国历史的研究领域,清史向来是学者们关注的一个重点,中外皆同。其原因不难理解:从事历史研究的一个动因是为了总结过去、了解现在和嘉惠未来。如在传统中国,一个新朝代建立甫初,便会设立史馆,为前朝编纂史书。自从二战后费正清学派兴起之后,英文学界的中国研究也特别关注清史,因为对清朝政权和政策的认识,可以帮助理解中国近代历史上发生的诸多变迁。由于关注的增加,关于清史研究的兴趣和路径也随之变得更为丰富和多样。费正清学派的成就,在于提出近代中国的变化是清末以来西方冲击和中国反应的结果。而费正清的学生辈们则在此之后,提出了柯文(Paul A. Cohen)所谓「在中国发现历史」的新取径,希望从清朝发生的诸多叛乱中找到解释近代中国革命的前例和原因。尽管两者的立场迥异,却也都不约而同地指出,清朝的守旧和落伍,是造成中国在外敌面前屡战屡败的原因。换言之,他们认为,由于近代以来海上帝国如西班牙和英国的崛起,使世界历史的进程发生了重大变迁,清朝却未能及时进取、改变其「陆地帝国」的地位,其失败也就势所必然。

布琮任教授写作此书,恰恰是为了质疑和挑战这一主导清史研究的传统思维,提出清帝国其实称得上是一个「海国」,抑或是一个「海洋国家」,其创新之意昭然若揭、不言而喻。不过布教授强调,他所做的只是「还原十八世纪的清朝作为『海洋国家』的原有地位,这是长久以来被多数历史学家忽视的特点,甚至曾遭到某些学者的全盘否定」(页4)。布教授的论说,主要从四个方面展开。首先是质疑「陆地强权」与「海洋强权」二元对立的思维及其由此出发来界定近代早起帝国性质的传统方式。而他的质疑,其实是在挑战历史研究领域常见的「目的论」(teleological)的视角:因为清帝国在十九世纪为海上强权英帝国所败,其性质就被视作「陆地帝国」,由此而为世界近代历史所谓的规律性发展(海上强权如何取代陆上帝国)背书。与之相反,布教授指出,自清朝建立至十八世纪末,清朝的军事政策是陆地与海洋并重。作者提到清廷「在统治方向、军事部署和行政实践上,几乎都采取积极而全面性的方针,主动介入海洋事务」(页6)。

此书的内容,便是对这一主要论点提供论证,亦即我所概括的第二至第四个方面。本书的第二个方面涉及的是清朝水师的实力。布教授在这一方面的论述重点是康熙皇帝对台湾的征服,特别是他如何重用施琅而成功「打造出一支令人生畏的水师」。康熙帝之攻占台湾也被布教授视作「清朝政权确立最重要的历史转捩点之一」(页130-131)。作者也不断强调,征服台湾后,康熙帝及其后继者虽然实行了海禁,但仍十分注重并持续发展其海上的军事化。江南水师、浙江水师和广东水师的建设便是极佳的例子。这一努力到了十九世纪才出现了明显的阻遏。书中的第三个方面是要解释满洲人作为一个陆地民族,为何在建立清朝之后,注重维持和加强其海上军事力量。布教授的回答是,海关的建设及其收入对清朝统治者相当重要。作者花了不少篇幅证明,与传统的看法相反,清朝三位重要的皇帝康熙、雍正和乾隆均高度重视对外贸易。作者的总体观察是:「十八世纪的清廷和日本的德川幕府一样,并没有将自己与更广阔的海洋世界区隔开来。」(页240)最后第四个方面是从思想史的视角,考察清朝中国人对海洋的认识。布教授指出,以往对清朝的文人侧重内陆边疆,但其实清朝也有一些关于海疆的作品,体现出「海洋世界对中国沿海仕绅们的意义」(页249)。布教授在举例说明时,选择了陈伦烱(?-1751)、王大海和谢清高(1765-1821)三位文人的著作。这三位人士虽然名不见经传,但布教授认为他们的著述,具有十分重要的价值,因为他们视清朝为「海国」,并且将其与其他「海国」相提并论,并不视清朝为「世界的中心」而「独尊中国」(页266)。

由以上简单的描述可以看出,布琮任教授此书在历史解释方面的创新——他力图从几个重要的方面着手,颠覆以往中外学界对清朝的认知。从史学方法论的角度考察,他的著作亦有不少可圈可点的地方。其中一点就是所用史料的多样,不仅收录了实录、奏折和谕旨等官方文献,也采用了不少地方史料以及丰富的二手论著。另外,书中附有许多珍贵的古地图,图文并茂,也是一大亮点。此书结合了政治史、军事史、经济史和思想史等多种取径,创意可嘉。

布教授写作此书的主要目的是纠正学界对清朝海疆政策的传统认识,窃以为他用力最多的是关于思想史的研究,亦即着重探究清朝皇帝、大臣以及清朝士人对海洋的观念。从这一研究中,作者试图得出与传统认知迥异的观点。譬如他总结出清朝的海疆政策,有着「内海」与「外海/外洋」的区分,由此界定清朝的「海洋空间」。但这一区分,主要体现在行政管理的方面:「内海」属沿海的地方官员管辖而「外洋」则由水师巡卫。换言之,这一区分没有限制清朝「行使其海上权力以及展示其海洋治理的能力」(页88)。对于清朝士人的海洋观,我觉得值得肯定的是作者利用陈伦烱、王大海和谢清高的论述,指出清朝中国人的海洋观并不是单一而是多元的。

不过,笔者认为这三人著作论述的重点仍然是中国之外的「海国」,与之后魏源著名的《海国图志》并无明显的差异。陈伦烱、王大海和谢清高三人著作的题名,分别是《海国闻见录》、《海岛逸志》和《海录》,三人从中国的立场出发,带着猎奇的心理描述「异域」抑或海域的风情。他们的论述与魏源的著作一样,虽然有助于中国人「睁眼看世界」,但其内容并未将中国纳入世界体系中讨论,也无法改变当时中国人的世界观,亦即「中国」与「海国」的二元认知。布教授用这三位士人的论述来说明清朝人并不视自己为「陆地帝国」,似乎尚欠说服力,还需进一步补充材料、深入论证。

另外值得指出的是,布教授写作此书时,虽致力于改造学界对清帝国的传统印象,但他仍在许多地方采取尊重史实的立场,没有对史料「委曲求全」。譬如他承认清朝的水师,在漫长的十八世纪,已经逐步呈现颓势。乾隆皇帝裁撤天津水师便是一例,而此后的清朝,由于技术和经济的原因,似乎更难维持「一支规模庞大的舰队」来持续航行在海上(页188)。在描述和分析清朝的海关一章中,作者也指出康熙、雍正和乾隆三朝对海关管理的方式不同,并点明「相比于其父,雍正皇帝在与西欧人进行海上贸易时更为多疑」(页216)。作者认为,虽然清朝皇帝重视海关带来的可观收入,并没有闭关自守,但如该章的标题所示,他们对海关总体采用的仍然是「谨慎管理」的态度。这些相关史实的描述,显现布教授治史的谨慎:尽管他竭力创新、推翻旧说,但他也平衡和坦白地承认,到了十九世纪,清朝已经显得力不从心,其海疆政策及贯彻力道,与康熙、雍正和乾隆三朝所显现的「雄才大略」,已经不可同日而语了。例如,虽然关注海洋主题的士人(如陈伦烱、王大海和谢清高)比较注意海疆,但布教授在书末写道:「海洋意识在很大程度上是一个区域性的优先事项,而不是整个帝国的优先事项。」并接续提出一个假设性的问题:「如果这种海洋意识当时在清朝的知识分子中广为传播,又会带来怎样的变化?」(页274)。

历史最终无法假设,所以布教授的提问,只是希望为作为读者的我们,开阔一点思路,走出以今律古、用目的论的视角看待和解释清朝自鸦片战争之后所遭受的一连串失败。这一革新史学观念的尝试,本人以为是本书最有价值的所在。如前所述,历史书写的一个目的是鉴往知来,而窃以为这一努力,不仅是为了尽力保存有关过去的知识(在现今科技发达的时代,数字化的普及已经让这一任务变得相对容易和简单了),更是为了开拓新知、启发心智,激发我们温故知新,对过去加以再认识。布琮任教授的大作《蓝色边疆》,推陈出新、取径独特、史料多样,为清朝的兴衰提供了一个新的解读,本人诚意推荐给所有对中国历史感兴趣的读者。

导读

刘序枫(中央研究院人文社会科学研究中心研究员)

继《海不扬波:清代中国与亚洲海洋》(2021)及《手挽银河水:清季人物、历史与记忆》(2022)之后,布琮任教授的英文代表作The Blue Frontier: Maritime Vision and Power in the Qing Empire一书的中文版也终于问世了。中文版《蓝色边疆:东亚海域中的清朝方略》,虽是以2018年出版的英文版为底稿,但又经作者大幅修订,增补不少相关材料,即如作者在中文版的序中所言,「是我个人认为目前最完整的版本」,相较于《海不扬波》的通俗书写方式,本书欲对话的对象则是中文学术界。

很荣幸受作者和台大出版中心的邀约,为本书写些读后心得,供读者阅读时参考。事实上,针对本书的英文版,已有不少评论,其中又以林荣盛的中文书评最为详尽。而后出的《海不扬波》,可说是本书的续篇,亦出现了多篇书评,可与本书相互参考。

为行文方便,兹再概述一下本书的构成内容,全书共分七章,第一章〈绪论〉、第七章〈结论〉外,正文第二章〈拉开序幕〉,概述东亚的海洋地理环境景观、气候对清廷海洋政策及制度设计发展的影响。第三章〈海洋空间的建构〉,说明了盛清时期海洋空间的形成。清朝海洋政策的概念框架大都是根据「内外模式」的区分管理逻辑,内海、外海的概念构想如何影响清廷具体政策的制定。第四章〈清朝水师龙旗飘扬〉,由水师的建立开始,说明盛清时期海上军事化的历史背景和整体结构。盛清的沿海防御体系,包括沿海七省的水师营、战船、沿海要塞的建设,如何与渤海、江浙、台湾海峡与广东沿海四战略海域相互结合成为陆海联防体系。第五章〈海关与「谨慎管理」〉,依康雍干三朝,先后梳理海关行政的运作与海洋管理的变化,主要强调盛清时期军事防卫和经济增长之间的密切关系。第六章〈纸上波涛〉,举十八至十九世纪初陈伦烱《海国闻见录》、王大海《海岛逸志》与谢清高《海录》三种非官方海外见闻著作,论述海洋世界及中国在其中地位,并配合官方文献,试图全面地呈现清朝「海国」的面貌。

由上可知,本书是聚焦清前期对中国海疆管理的整合性著作,以宏观的视角,大量使用清朝官方档案文书并搭配舆图,在全球史的脉络下讨论盛清时期,清廷的海洋空间认识,海疆管理、沿海水师与海关制度,以至海洋文本和海图制作的历史等问题。藉由重新检视清廷在海疆的治理措施,显示清朝海洋意识的视野和重视海疆的态度,试图平衡近年欧美「新清史」研究者所强调清朝在内亚的扩张印象,并证明清朝不是一个漠视海疆的陆权国家。作者认为应将清王朝理解为是个平衡中亚边陲和海域疆界的帝国较适当。

透过本书的内容可看出作者充满与与欧美学界对话的企图心,不仅是对「新清史」,同时也包括海洋史的研究者。如在利用马汉理论分析亚洲海洋史时,针对源自西方的「海权」理论,作者提出独自的见解,强调这是一个复杂而多变的概念,它「可以是帝国主义的海外扩张,也可以是巩固跨越不同战略水域(比如海疆)中的政治权力。……本书所使用的『海权』(sea power或maritime power)概念,指的是清朝透过军事力量控制国内大片海域,以及从朝廷中心管理海上疆域的机制。」(页19)做出与西方帝国主义式海外扩张区别的定义。另外,撰写本书的目的之一,除了回应「新清史」研究者的「内亚转向」理论,印证十八世纪的清朝不是一个「漠视海疆」的陆权国家外,也是为了补充以往欧美学界对十八世纪中国海洋研究的不足,尝试在东亚和西方海洋研究之间建立起交流对话的桥梁。作者留学德国,又任教于英国,长期与欧美学界交往,对欧美相关研究有深入的了解,本书的观点对中文学界读者应会有很大的参考价值。但相对的,书中涉及的海洋相关研究,海贸之外,如海疆、海防、海关、海图、海船、海难等相关议题,在中文学界业已累积相当多的成果,也有待作者参考补充,以增加与学界的对话空间。

《海不扬波》出版后,学界的反应主要是针对作者有关「海上新清史」的论述,提出正反面的看法。特别是有关移借「新清史」的「帝国性」概念企图说明清朝在海疆防御及管理上显现出的「海洋帝国性」观点,这种对本国海上疆域的管理,如内海、外洋的划分,对船只的管理和对商贸、人员的限制,以海防为主的经略,是否可称之为「帝国性」?将此与西方侵略式的「帝国性」画上等号,难免会引起海疆管理的「内亚转向」质疑。即使作者在《蓝色边疆》一书中再三强调十八世纪清朝无侵略式的海洋霸权与西欧诸国的海洋霸权截然不同,同时也否定清朝是一个海洋殖民的帝国(页101),但有关「帝国性」或「帝国」词语的使用,似乎有待更清楚的说明。近年对「帝国」一词的讨论,也成为一个注目的话题。清朝是否可称之为「帝国」,目前也无定论。尽管有此争议,本书作者以去陆地化的视点,探讨十八世纪清朝的筹海方略,希望呈现海疆对清朝国家治理的重要性之创见仍值得肯定。

书中特别举清朝册封琉球之例,说明清朝透过向藩属国派遣所谓的「封舟」等特定的水师舰船,在这些外海区域展现其威势,藉此彰显其强权地位。但船员很少利用封舟的海上力量来打击藩属国的活动,也并未将与藩属国连接的海域视为内海的一部分(页101-102)。在此得补充说明的是,明清时期派遣使节出海册封的国家只有琉球。明代的册封舟多为新造,但清代除康熙二年(1663)张学礼出使时为新造,康熙二十二年(1683)汪楫(1636-1699)为征调战船外,自康熙五十八年(1719)到同治五年(1866)最后的册封,六次出使都是雇用民间商船,而且船只大小都不如康熙二十二年以前。这或许也可反映出承平时期清朝的对外态度。船中当然会有水师随行保护,也会加装火炮武器,主要目的是为保护代表皇帝的册封使,同时在册封仪式时展现皇权的威势。但防御对象并非藩属国,主要是东南沿海猖獗的海盗。嘉庆五年(1800)册封琉球的赵文楷(1761-1808)、李鼎元(1750-1805)船,在返国途中就遇到海盗的袭击,经同行护卫之水师守备王得禄(1770-1842)的指挥调度,才能平安返国。

此外,明、清二朝册封使节在返国后,也都会留下记录使行的《使琉球录》,这些属官方记录的文书,在经过黑水沟(冲绳海槽)时往往会记载为「中外之界」,说明以黑水沟为当时清朝中国与琉球的分界。这与本书提出内海、外海分界与巡哨的讨论息息相关,或可供作者参考。

本书另一值得关注的地方是,书中叙述内容涵盖的主要年代范围是康熙、雍正、乾隆三朝,也就是清朝国力最盛的时期,一般是以康熙统一中国的1680年代开始计算,终于乾隆帝驾崩的1799年。本书则以在中文学界少用的「漫长的十八世纪」或「漫长十八世纪」(the long eighteenth century)来称之。而时代范围的认定,是采纳全球史研究者的定义,将十九世纪的前几十年也包含在内,即约在1660年直到1830年间(页6-7)。但这种用语是由西方学界提出的概念,特别在英国的历史、艺术、文学与文化语境中使用。

西欧经过相对和平的「漫长十八世纪」,社会、经济、文化等逐渐累积与淬炼,因而产生十九世纪的近代化发展。相对于西欧,清朝经过「漫长十八世纪」后迎来的却是「十九世纪的阴影」。尽管称之为康雍干的太平盛世,经乾隆时期频繁的内外用兵后,清朝国力在乾隆末年已经开始走下坡。如本书第三章「嘉道时期的挑战」一节所述,嘉庆年间起国库亏空,军队废弛,加上民变四起,沿海海盗猖獗,外国势力的入侵,清廷陷于内外的危机中。我们是否可就此认定十九世纪以后的清王朝漠视海疆,而导致之后无法抵御一连串由海洋而来的侵攻?十九世纪清朝的中衰是事实,但在法令制度上,依旧承续前朝。关键可能在于制度的运作和中央及地方官僚阶层的腐败,在执行面上已无法和国力强盛时的十八世纪相比。

嘉道时期的海疆对策讨论,牵涉到历史的连续性问题,在《清实录》以外的档案史料中,应有许多待发掘的细部运作史实,可供分析探讨,也期待作者能继续深入研究。另,针对此问题,作者在该节末提出一个有趣的假设:「如果乾隆皇帝没有动摇帝国之根基,或者嘉、道、咸三位皇帝在洞察力和能力方面更加务实,并且能够未雨绸缪,那么十九世纪初的清廷或许能成功发动一场全面的水师改革,使帝国免遭欧洲海上列强的侵略。」(页121)这当然只是个假设,现实上,在当时的国际情势下,清朝防御性的海洋管理政策,长期以来对造船、航运、海外贸易及移民等发展都造成影响。是否能对应由海上而来的入侵,仍是个无法解答的疑问。而相邻的日本,即使在「锁国」体制下,并未与海洋世界隔绝,仍不断接收海外的情报信息和新知,藉由吸取清朝的经验,成功的回避了可能遭受的重大灾害。

本书不论是在史料及立论创新上,均有助于对清朝史、海洋史研究的重新思考。受限于篇幅,在此无法更详细讨论书中涉及的相关问题。但可以确定的是,本书在出版后应会引起学界关注,特别是有关「海上新清史」的论辩。期待本书的出版能促成欧美学界与中文学界的另一波对话,推动学术研究的新风潮。

内容连载

第一章 绪论(摘录)

试想像一下,你现正身处一艘朝着水师营寨航行的舢舨上,迎面而来的是一排密密麻麻且据守着基地的战船。当驶经这些战船时,你将会因其规模之巨、数目之众,以及精湛的造船工艺而赞叹不已。这些水上堡垒静静停泊在港口,守望着整个海湾。它们见证你多年来的辛劳,让你对国家的付出感到欣慰,同时也为自己作为中国人感到骄傲。但当你逐渐靠近时,却察觉到些许异样。仔细观察,你发现这些战舰大多残破不堪,有的甚至已经荒废。当你的船驶近它们,你发现守卫在甲板上的士兵身穿着骯脏不堪的军服,连挺直身子都显得有点吃力,手中也只有简陋的长矛、短剑用以防卫。其他船员不是在喝酒聊天,就是在懒洋洋地晒太阳或呼呼大睡。当你询问他们是在执行什么任务时,他们支支吾吾地无法给出确切的答案。他们甚至无法告诉你,他们慵懒靠着的大炮是什么类型,更遑论去装填和发射舰上的军械了。这些士兵休假的时候基本上都带着妓女四处游荡,或在海边寻欢作乐。他们压根就是一群不讲纪律、沉湎声色的庸俗之徒。

郑观应(1842-1922)是十九世纪末的清朝官员,他为了实现国家富强日夜操劳,殚精竭虑。甲午战争(1894-1895)结束后不久,他敏锐地注意到了与上述情况十分类似的军队问题。郑观应透过观察清军的实际状况得出定论:清朝水师根本没有做好充足准备,无力抵御西方帝国主义列强可能发动的任何侵略行动。对这一现实感到失望之余,他也深刻认识到了发起全面改革所不可避免的种种复杂局面。任人唯亲、贪赃枉法之风盛行,从紫禁城的朝廷到小船厂的船政衙门无一幸免。当时各个海上军事强国的军舰皆装备了最令人胆寒的精良武器,与之相比,大清水师的实力远远望尘莫及。

对绝大多数十九、二十世纪之交的中国士大夫而言,清朝(1644-1912)在甲午战争的落败是奇耻大辱。中国长期将日本看作宛如自己小弟般的「蕞尔小国」,从未想象过这种的失败(就像美国人很难想象自己会输掉越南战争)。在中国及汉语世界,甲午战争标志着中国所谓「百年国耻」中最难堪的时刻,此后,中国再也无法向世界列强展示自己是东亚的主宰者。这次战败对中国的政治和经济都造成了灾难性的影响,直至今日它仍然在大多数中国人的记忆中留下了深刻的烙印。如果笔者的记忆无误的话,在香港殖民地时期读中学时,老师曾经要求我们分析这场战争的前因后果。笔者需要回答以下几个问题:「为什么中国在海上作战时如此不堪一击?」「为什么清廷无法打败日本海军?」

如果仅关注1895年中国战败于日本这一事实,我们便可能会误以为中国是一个孱弱甚至失败的国家。然而,如果我们深入探究近代早期的清朝,就会发现它曾是一个「超级大国」,经济繁荣并且在内亚地区取得辉煌的军事扩张成果。因此,从本质上来思考,将清朝视为在海战中注定软弱无力的亚洲超级强权,这种传统印象无法言之成理。这一印象中的两个对立面——中国作为一个强大的陆地帝国,在海上却表现得孱弱无力——似乎自相矛盾,因此需要一个令人信服的解释,而不是笔者中学教师给出的,以下这种过于简单化的「标准答案」:清朝之所以败给日本和其他欧洲海上强国,是因为它是一个大陆型国家,是个立足于陆地的强权。在缺乏有力的证据使笔者信服此一观点的前提下,笔者有意深入探究此课题,遂写就此书。

本书的主要目的是希望还原十八世纪的清朝作为「海洋国家」的原有地位,这是长久以来被多数历史学家忽视的特点,甚至曾遭到某些学者的全盘否定。清朝拥有绵延近14,500公里的海岸线,它并非是一个内陆国家,也并非总是只着眼内部事务。实际上,从十七世纪末开始,清朝就已借着发展沿海军事化和海上航运,逐步进入海洋世界之中。十八世纪末的清朝常被视为一大陆帝国,但这并不代表它无法在海上施展其影响力。笔者认为,拒绝承认清朝是一个海上强权,主要是出于一种根深蒂固的观念:近代早期的帝国要么是陆地强权,要么是海洋强权,不可能两者兼是。此外,这种固有观念还认为,近代早期帝国的发展重心深受社会和文化因素的影响,例如传统、宗教和信仰。本书将对清朝的地缘政治进行相对平衡的描述。在陆地与海洋非此即彼的思维模式下,地缘政治的诸多重要方面长期以来被这种简化的二分逻辑所掩盖。曾有学者提出:「帝国的建立取决于组织一支势不可挡的陆军和海军的能力。」笔者希望利用这个说法来反思上文引述的传统看法,并且论证清朝的陆上政策和海洋政策是密切相关的。本书试图证明,在漫长的十八世纪(the long eighteenth century,1660年至1830年)期间,清朝在统治方向、军事部署和行政实践上,几乎都采取积极而全面性的方针,主动介入海洋事务。

笔者认为仅根据一个国家的文明或文化中的某些重要特征,就简单地判断它的政治和军事政策是基于陆地还是海洋,无疑是一套非此即彼的推理方式。这种二元观察,不啻过于粗略,也忽视了一个国家可能同时重视陆地和海洋的可能性。格奥尔格‧黑格尔(Georg Hegel,1770-1831)和马克斯‧韦伯(Max Weber,1864-1920)分别是意识形态决定论的创立者和主要倡导者,他们认为社会发展主要是由一种精神或意识形态所推动。采用这种方法的一个优点是,我们可以较为轻易地辨识和追溯那些通常独特于特定文明或文化的意识形态因素,如传统、宗教和观念等,这些因素往往与不同文明或文化在发展表现上的差异有关。因此,文明或文化中某些引人注目的特点可以直接被追溯至它们的意识形态或精神的根源。

许多观察者,包括笔者的中学老师,都用这种推论来解释清朝与海洋之间薄弱的联系。他们认为,清朝的意识形态和文化价值主要关注于陆地上的活动和发展,冷却了朝廷对大海的热情,也因此任由西欧人进出周边海域。这个观点有一个明显的缺陷,就是带有宿命论的倾向,似乎所有的发展早已注定。当前关于影响社会发展因素的研究表明,精神或意识形态并非是推动社会进步的决定性因素。从地理格局到生态环境、从政治形势到经济结构,再到一些突发因素,任何一方面的变化都有可能成为影响人类进步进程的关键。因此,我们在分析清朝的海洋历史时,不应该固守某个特定解释来说明一个文明的文化构成,尤其是在针对漫长的十八世纪这个跨度很长的时期。

一、笼罩在十九世纪的阴影中

要理解清朝的海上实力,就必须跳出传统观点的藩篱,不再用意识形态决定论来审视此一帝国。与此同时,我们还得放弃相对粗略的见解,不再认定清朝对海洋世界的态度是导致清朝在十九世纪战场上惨败的祸根。第一次鸦片战争(1839-1842)、英法联军之役和甲午战争无疑对清朝政权带来了沉重打击。这些战争不仅耗尽了国库,更暴露清朝在海战能力上的严重不足。正如古语所说:「胜者为王,败者为寇。」许多学者仅根据这些历史事件便不假思索地指出,清朝沦为西方列强和后来日本帝国主义者的手下败将,原因就在于统治者疏于经略海疆,以致在海上遭遇惨败。一些海洋史家认为,清廷并未积极寻求将「海洋空间纳入其帝国版图」,而且「满族统治者在鸦片战争爆发前几乎完全忽视〔海洋世界〕的战略考量」。一位研究海军史的学者甚至评论道:「有清一代,中国始终未能意识到海洋对其国家安全与发展繁荣中的重要性。清廷一直没有转变观念去重视海洋,结果便是对外关系上遭受了惨痛的挫折。」这种观点或许有几分道理,但是归根究柢,这种历史观或多或少地受到历史结果的影响,以后见之明来审视过去。换言之,这种历史观无法充分展现盛清时期(约1680年代到1800年)复杂的演变和深远的历史意义,更未能梳理清楚盛清与前后时代错综复杂的关联。

这种观点还掩盖了一个重要事实,那就是盛清时期的三位卓越皇帝:康熙帝(1654-1722,1661-1722年在位)、雍正帝(1678-1735,1722-1735年在位)、乾隆帝(1711-1799,1735-1795年在位)主动制定了一系列全面而深思熟虑的海洋政策,为清朝在整个十八世纪应对各种(可能的)挑战做好了准备。尽管清朝在鸦片战争和英法联军后的混乱时期中接连惨败,但这并不意味着清朝在此之前完全忽视海上事务。人们往往习惯从西方和日本的外部模式,以及十九世纪的影响来看待清朝,然而忽视了它是一个拥有自身独特历史和发展动力的独立实体。事实上,当我们深入分析近代早期清朝与沿海疆域的互动模式时,相信将能看到一幅崭新的历史图景。伴随着这个过程,一种从海洋视角审视清史的新取径,即所谓的「海上新清史」(New Qing Maritime History)也将应运而生。

对十八世纪清代历史有所了解的人或许会毫不迟疑地认为,无论是国内还是对外的海上贸易,在盛清时都是一片兴旺,因为这个世纪是一个海上鲜有动荡的「盛世」时期。然而笔者在本书中将会说明,即便是在和平时期,清朝水师也在管理和保护海疆上发挥着关键作用,包括镇压以劫掠为生的海盗。笔者在此开门见山地表明自己的观点:当我们承认中国沿海的海上贸易在近代早期出现快速增长的时候,水师所发挥的作用就必须被视为是此经济增长的关键因素之一。实际上,十八世纪的清朝并不像我们一般以为的那般繁荣昌盛。尤其到了乾隆末年,清朝因为国内动荡、经济低迷、海盗猖獗而不堪重负。由此可见,这一切种种已经接近近代早期清朝统治能力的极限。海盗的侵扰,加上台湾的叛乱活动,以及经济上的失衡,构成了一系列严峻的结构性难题。然而,这些难题并非仅仅造成国家能力的削弱和挑战的加剧;也促使清廷调整治理的优先事项和策略,务求在存在重重问题的海域建立起能够长久维持的管控。例如,乾隆朝水师的重组和海关体系的建立,都是为了补救时局而采取的果断又适度的改革举措。这反过来有助于确保清朝在东亚海域的地位;当时不仅亚洲国家在这些海域巡弋,后来还有远涉重洋而来的西欧列强在此巡航。