乾隆五十五年也就是 1790 年,整个清帝国都在准备庆祝乾隆皇帝的八十大寿。庆寿活动于农历七月初七从承德避暑山庄开始,中经圆明园,最后于八月十三日在北京的紫禁城落幕,长达数十天。这一次隆重的祝寿庆典,除了大清帝国的满族贵族、汉族百官、蒙古王公之外,还有作为朝贡国的安南、朝鲜、南掌、缅甸使团,来自四川、甘肃、云贵各地的土司,来自回部各地的伯克,以及西藏达赖与班禅的使者、台湾生番的代表,甚至包括远道而来的哈萨克使团。

图 1 故宫博物院藏清代绢本《万国来朝图》

但是,如果把这个八十寿庆盛典放在中国史、亚洲史和世界史的不同背景中来观察,也许我们可以看到 18 世纪末期,中国、亚洲和世界一些微妙的历史动向。

一、从中国史角度看: 帝国仿佛处在巅峰时期

乾隆五十三年十二月,乾隆皇帝称其“既逾古稀,欣开八袠”,加之“统御中外,万国输诚。荒服炎徼,莫不倾心向化,效悃来庭”,在文治武功上都超迈前代,因而在大臣们的建议下,定于乾隆五十五年操办万寿庆典。对内,不仅宣布蠲免天下各直省应征钱粮,对天下五世同堂的家庭给予恩赏,给内外满汉文武各官加一级,格外赏赐屡次参加进士考试却未能考上的老年读书人,还要对满汉孝子顺孙义夫节妇加以旌表。对外,则在乾清门颁赐了万寿恩诏,让各处封疆大吏通知化外的朝鲜、安南、琉球、暹罗、南掌等国,以及当时各个边缘区域的王公、伯克、土司、喇嘛、首领,让他们都派祝贺万寿使团,以示隆重。

三世章嘉活佛

皇家避暑地承德避暑山庄

阮光平

在这个宴会上,乾隆高兴地赋诗一首,先是称赞各国使节,“灜藩入祝值时巡,初见浑如旧识亲”,最后则自豪地夸耀,“武偃文修顺天道,大清祚永万千春”。

唯一美中不足的是,在这次承德寿庆典礼中,原本最密切的藩属朝鲜使团却因路途遥远,行程不利。直到七月十五日才匆匆赶到承德。而更遥远的暹罗国使团,则因为海上船行不利,直到七月十一日,正贡船才到达距离承德三千里外的广州,而副贡船还在海上日夜兼程,实在无法赶到。

朝鲜人物画|生活的缩微画卷

在“漫长的18世纪”,经过康熙、雍正和乾隆三个精明强干的统治者的治理,到了乾隆八十寿辰的1790年,举行这一次非常盛大、铺张和奢华的庆典,似乎真的象征了这是大清帝国甚至中华帝国历史的巅峰。从疆域上来看,大清帝国不仅已经平定了台湾,征服了回部,控制了西藏,而且使得安南、缅甸和廓尔喀“归降”或“降顺”,正如《清史稿》所说,“东极三姓所属之库页岛,西极新疆疏勒至于葱岭,北极外兴安岭,南极广东琼州崖山,莫不稽颡内乡,诚系本朝”,疆域拓展到最大;从文化上来看,从康熙到乾隆,一百多年来通过征召士人、崇尚儒家、祭拜孔庙等策略,似乎整顿了思想文化世界,并逐渐消除了原本尖锐的满汉冲突,解决了士大夫阶层的政治和文化认同问题,也恢复了商人、市民与普通民众所谓“中阶文化”如戏曲、小说以及瓷器出口等的兴盛。

18世纪末西域的变乱敲响清王朝第一声丧钟

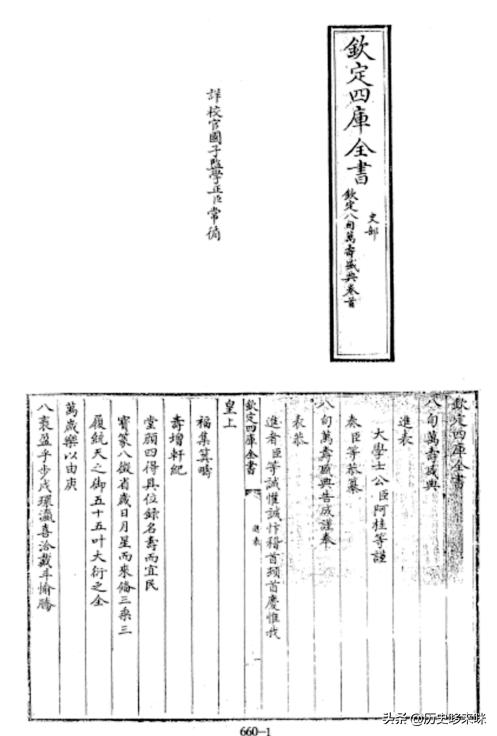

四库全书本《八旬万寿盛典》书影

二、从亚洲史角度看:朝贡圈内尔虞我诈和同床异梦

可是,当我们放宽视野,从亚洲史的角度来看,这个以大清帝国为中心的朝贡圈,实际上并不像乾隆皇帝想象的那样稳定和坚固。首先,朝贡圈内各国之间实际上并无认同感,在经济利益上彼此算计,在文化上互相鄙夷;其次,在面对大清帝国时,政治上只是表面臣服,而在文化上日益疏远;再次,所谓“天朝大皇帝”以及大清帝国维持朝贡圈秩序的权威和力量,其实在日益衰退。

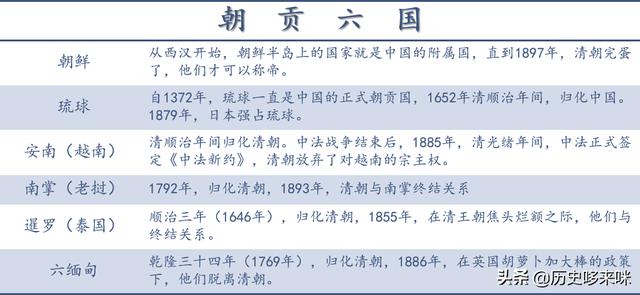

在这次祝寿庆典中,接受册封的朝贡六国(即朝鲜、安南、琉球、暹罗、缅甸和南掌。)除了琉球使团,其余均到访参加。我们不妨以缅甸、暹罗为例,看看这个“朝贡圈”的实际情况。

18世纪60年代,缅甸逐渐崛起,南下入侵暹罗,延绵三个多世纪的暹罗阿瑜耶陀王朝灭亡,暹罗分为五部。由于缅甸势力越来越大,并且威胁到云南,于是清帝国命傅恒、阿桂、阿里衮率大军,动员极大的力量,在乾隆三十四年(1769)分三路进攻,终于迫使缅甸臣服而成为大清的朝贡国。

然而,“以缅甸困于中国”也就是在清朝征讨缅甸的时候,暹罗的华人郑昭取得部分政权,一直试图得到清朝的支持。乾隆三十三年(1768),郑昭曾呈文,诉说暹罗被乌肚蛮(即缅甸)攻破,“王城已破,金银被掠,人民被难”。又说,“暹国现在如此情形,有福为王者,必须天朝敕封,不然不能奉祀”。希望大清帝国能够敕封他为王,待他夺回失地,定当“备船入贡,永为天朝臣仆”。

暹罗国金叶表

到乾隆五十年(1785),郑昭之继承者郑华,再次派遣官员率五十余人,经广州到北京向清朝递交要求册封的“金叶表”。据说,乾隆本人倾向于接受暹罗之请求,但内阁大臣阿桂却因为“请册(封)重事”,暹罗只派一个三品官员来,“殊欠尊敬之义”,而且表文也不合程式,所以建议“不可依准”。最终还是因为“群议不一,故只收其礼币与方物,厚赏其国长及使臣而遣之”。

直到第二年(1786),郑华才获得清朝的认可,正式成为暹罗国王,清朝要求它与缅甸“重修和好,勿寻干戈”。然而,到了乾隆八旬盛典这一年(1790),郑氏却再次向乾隆皇帝上呈文说,自从乾隆三十一年(1766),暹罗国王诏氏被推翻,此后郑氏尽力恢复,但疆域只有原来暹罗国土的十分之五六,其中丹荖氏、麻叨、涂怀三座城,始终被缅甸占据。

早在三月初四日,缅甸使臣就已经“赍送金叶表文、贡品象只”到铁壁关。与暹罗一样,缅甸来朝贡并不是仰慕天朝文明,其实有他的算计和要求,也就是在臣服于清王朝之后,希望(1)请赏封号,(2)管理阿瓦地方,(3)“开腾越关禁,俾通市易”。得足了面子的乾隆皇帝认为,缅甸国王来祝寿,说明他愿意臣服,作为册封朝贡之国,它的要求统统可以答应。

“该国自禁止通商以来,需用中国物件,无从购觅,而该国所产棉花等物,亦不能进关销售,今既纳贡称藩,列于属国,应准其照旧开关通市,以资远夷生计。”

“相安已久,自应各守疆界。现在缅甸已经易世,暹罗又系异姓继立,更不当将诏氏失去疆土,向其争论,况彼此皆无凭据,未便以无根之言,遽索土地”。

外国使臣并不都是抱着前来朝贡觐见的心态来的

三、从世界史角度看:盛典背后更深刻的危机

康乾盛世在中国史上也许确实是兴盛时代,虽然它没有像联合王国那样发明飞梭(约翰·凯伊,1733)、新纺车(哈格里夫,1764)和蒸汽机(瓦特,1776),出现了改变历史的“产业革命”,但它确实使得中国进入一个相当长时间的稳定秩序,通过战争把明朝疆土扩大了一倍,纳入了满蒙汉之外的各种族群,借助政治权力的高压和整肃,统一了混乱的文化和思想世界。尽管可以数出好多它的伟大成就,可遗憾的是,当我们世界史的角度来看这个阶段的中国时,就会发现这些伟大成就背后有着一些阴影,这些阴影不仅导致了19世纪大清的“衰落”,而且一直延续至今。

就连乾隆皇帝自己也觉得,这次庆典为了让外藩“目睹升平气象,鼓舞欢欣”,所以“道旁点景彩饰,未免尚多华赡”。虽然,他自我解释说,这些表面繁华,既可以表现“臣民爱戴之忱”,也可以让沿街商铺和工匠“稍沾利益”,最终不至于浪费。实际上经过乾隆时代的扩张,帝国庞大疆域和复杂族群,已经造成控制成本过大,财政已经开始亏空。

鲜使臣成种仁曾记载到:“饥民之号丐者,至燕京相续,昨冬酷寒,皇城内冻死者甚众”,还加了评论说,“纵云饥馑之所致,亦似接济之乖方”。

其次,清帝国的思想文化与意识形态日益僵化,几乎无法应对迅速变化的新世界。

为了巩固清朝对中国的统治,雍正皇帝不仅编了《大义觉迷录》(1729)和《拣魔辩异录》(1733),前一本针对知识阶层,介入政治和伦理领域;后一本针对佛教禅宗,介入宗教信仰。如果再加上雍正逼迫钱名世刻印的大批判集《名教罪人》(1726),皇帝不仅管天管地,还要管思想文化,这就形成了对知识阶层的很大压力。

18世纪的欧洲,君主的权力逐渐被限制,提倡政治民主和平等。从17世纪英国的洛克,到18世纪法国的伏尔泰和卢梭,关于自由、民主、平等的启蒙思想已经开始深入人心。反观在中国,笼罩一切的皇权,沉浸在欢乐和满足中,拒绝一切不同意见。清代皇帝设立的军机处,使内阁虚设,内阁大学士成了闲散的名誉职位;皇帝亲自披览各种文件,所以才有庞大的朱批、上谕,事无巨细都由皇帝管。

启蒙运动是发生在17-18世纪的一场资本主义性质的反封建反教会的思想文化运动。

1775年美国独立战争开始,并于1776年在费城发布了《独立宣言》;

法国在1789年爆发大革命,颁布了宣扬自由平等的《人权和公民权宣言》;

英国确立乐社会凝聚、防止分裂和战争的国家制度,限制了国王的专制权力,从而成为“世上最强大的国家”。

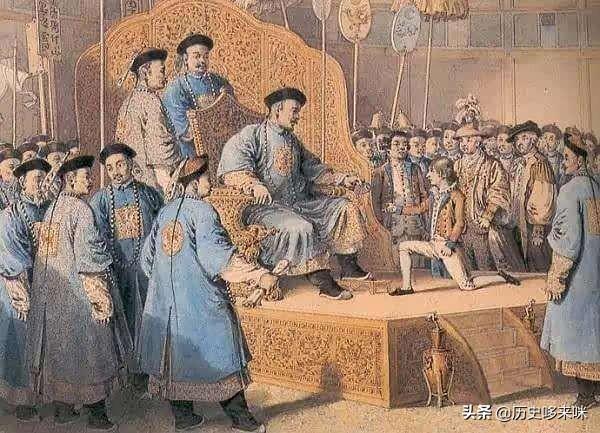

英使马嘎尔尼到达承德谒见乾隆皇帝

三年后,英使马嘎尔尼到达承德谒见乾隆皇帝。“‘世上最强大的国家’面对‘天下唯一的文明国家’”,此时,欧洲和亚洲两端的帝国开始正式面对面,而世界的历史也在这里开始分叉,这也算是一种“大分流”吧。

结论:对于乾隆八十寿辰庆典站在不同的历史高度,我们获得了不同的历史观感。从中国史角度看,18世纪后期似乎仍是大清帝国的盛世或巅峰;第二,从亚洲史角度看,1790年乾隆八十大寿时的大清与周边,未必是稳定的(政治的)朝贡圈或(文化的)共同体;第三,从世界史角度看,18世纪后期中国在表面盛世之下,其实面对的是相当严峻的历史困境。