2020年9月19日上午9时,由复旦大学中外现代化进程研究中心与上海古籍出版社联合举办的《近代中外交涉史料丛刊》第一辑新书座谈会在线上召开。编校者、整理研究者及相关学者参会,围绕这套新问世的史料集展开讨论。

2020年9月19日上午9时,由复旦大学中外现代化进程研究中心与上海古籍出版社联合举办的《近代中外交涉史料丛刊》第一辑新书座谈会在线上召开。编校者、整理研究者及相关学者参会,围绕这套新问世的史料集展开讨论。

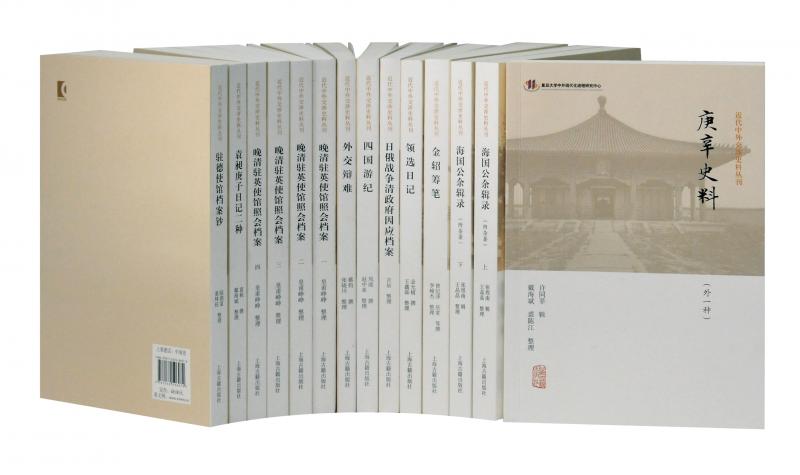

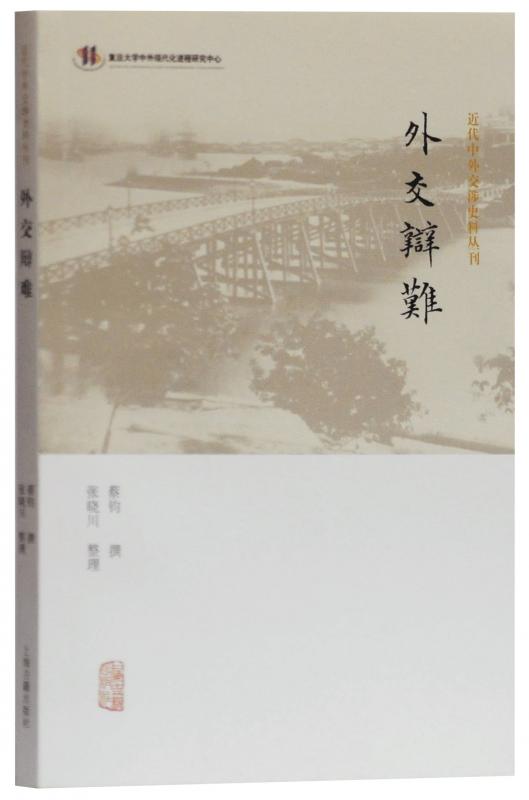

会议首先由本辑联络人与责编分别介绍基本情况。 张晓川(湖南大学岳麓书院、《外交辩难》整理者)介绍了《丛刊》的动议发端于七年前,一些相关领域的年轻同仁想要筹备一套关于近中外关系方面的史料集,其后逐步拟定了一份大体计划和目录。2016年在复旦大学中外现代化进程研究中心章清教授的慷慨支持下,丛书的整编开始真正提上日程。同年,在复旦召开了“近代中国的旅行写作、空间生产与知识转型”研讨会,2017年在四川师范大学举办了“绝域輶轩:近代中外交涉与交流”研讨会。学术研讨之余,都设置了专门的会议时间,讨论丛刊的各种问题。经过商讨和各方面协调,终于在2018年决定交由上海古籍出版社编辑出版。此后《丛刊》进入整理和编校阶段,并于今年7月推出了第一辑的十种。《丛刊》具备两个显著特点:一是整理者整体较为年轻,二是整理者均为专业研究者。每本史料的前言都极富研究性,减少了读者偏听偏信、迷信材料的可能性。对于《丛刊》的未来,则仍然必须坚持整理与研究相结合的特色,以推动研究者群体对相关问题的深入探讨,同时可将《丛刊》中的研究性序言在期刊发表或结集出版。尽管在整理过程中尚存在一些缺憾,比如因为种种因素致使部分书目未能采用、目前史料选择的时段主要局限在晚清等等,但在未来的编校中定会取长补短,使《丛刊》在推进近代中外交涉史研究方面发挥其应有的作用。

张晓川(湖南大学岳麓书院、《外交辩难》整理者)介绍了《丛刊》的动议发端于七年前,一些相关领域的年轻同仁想要筹备一套关于近中外关系方面的史料集,其后逐步拟定了一份大体计划和目录。2016年在复旦大学中外现代化进程研究中心章清教授的慷慨支持下,丛书的整编开始真正提上日程。同年,在复旦召开了“近代中国的旅行写作、空间生产与知识转型”研讨会,2017年在四川师范大学举办了“绝域輶轩:近代中外交涉与交流”研讨会。学术研讨之余,都设置了专门的会议时间,讨论丛刊的各种问题。经过商讨和各方面协调,终于在2018年决定交由上海古籍出版社编辑出版。此后《丛刊》进入整理和编校阶段,并于今年7月推出了第一辑的十种。《丛刊》具备两个显著特点:一是整理者整体较为年轻,二是整理者均为专业研究者。每本史料的前言都极富研究性,减少了读者偏听偏信、迷信材料的可能性。对于《丛刊》的未来,则仍然必须坚持整理与研究相结合的特色,以推动研究者群体对相关问题的深入探讨,同时可将《丛刊》中的研究性序言在期刊发表或结集出版。尽管在整理过程中尚存在一些缺憾,比如因为种种因素致使部分书目未能采用、目前史料选择的时段主要局限在晚清等等,但在未来的编校中定会取长补短,使《丛刊》在推进近代中外交涉史研究方面发挥其应有的作用。

乔颖丛(上海古籍出版社、丛刊责编)介绍了在《丛刊》的编校工作中,总结出的传统古籍与近代文献整理方面的明显差异:第一,相较于古籍,近代文献的版本相对单一,日记、笔记材料常可寻到手稿,而不同版本之间也多是因袭关系,故而少了许多追索源流和对校的工夫;第二,古籍在没有版本依据的情况下,一般不建议擅自改字,因为在看似匪夷所思的错字中,往往保留着珍贵的版本线索,比如字形、字音之间多次的辗转传讹,往往可作为判断版本先后的重要依据,而近代文献由于一般未经过漫长而复杂的传抄过程,存在的笔误是可以通过“理校”修改的;第三,在古籍整理中有较为严格的校记写法规范,但是由于理校在近代文献整理中的广泛存在,因此在丛刊的整理中广泛使用了校勘符号,譬如圆括号表改字,六角符号表加字,来体现校勘结果;此外,较为明显的排印本抄写错字,似可直接改掉,而疑似两通的,则最好以校勘符号或校记的形式保留。

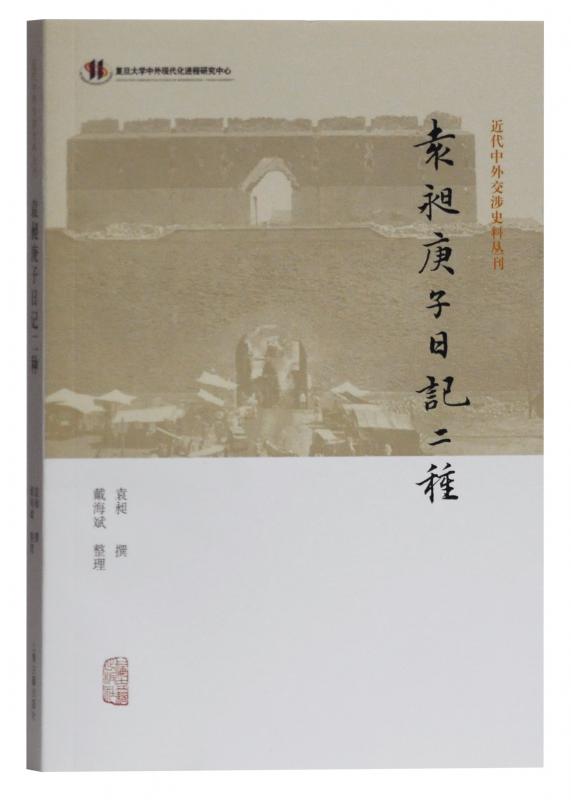

此后《丛刊》的整理者们分享了史料整理过程中的心得体会。 戴海斌(复旦大学历史学系、《庚辛史料》《袁昶庚子日记两种》的整理者):《丛刊》的编撰并非仓促起意,而是经历了精心的准备过程,于整理者而言也是一次极佳的学术成长经历。由于整理者多非文献学出身,在整理时难免遇到问题,但是专业的研究者也自有其优势,比如对史料的敏感、对其价值的认知,以及对史料周边问题的挖掘,内容丰富的研究性前言便是明证。对于编者而言,面对琳琅满目的既出资料,如何后出转精是一个基本问题。这套书的价值很有可能会体现在其对后续研究的推进层面,比如过去常被忽视的驻外使馆的文书样态及其流转等问题,其实都是值得进一步的思考。

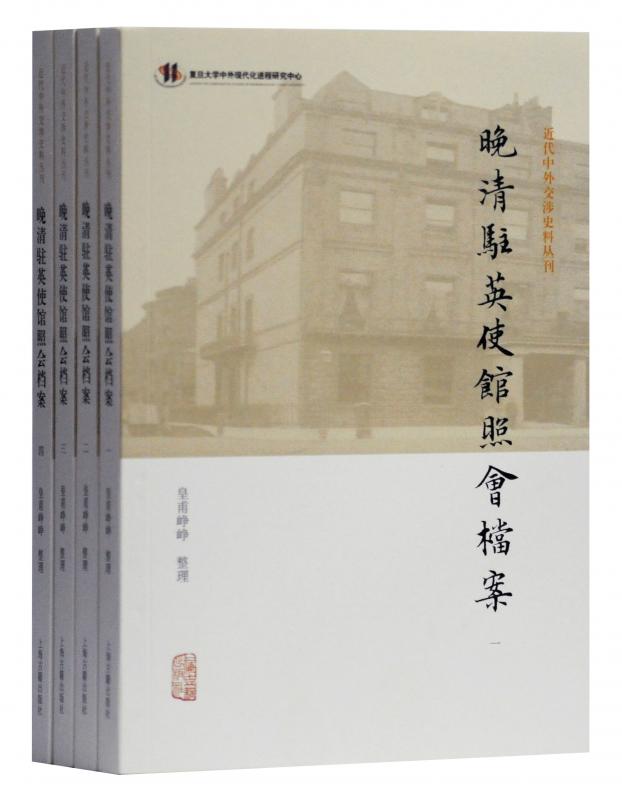

戴海斌(复旦大学历史学系、《庚辛史料》《袁昶庚子日记两种》的整理者):《丛刊》的编撰并非仓促起意,而是经历了精心的准备过程,于整理者而言也是一次极佳的学术成长经历。由于整理者多非文献学出身,在整理时难免遇到问题,但是专业的研究者也自有其优势,比如对史料的敏感、对其价值的认知,以及对史料周边问题的挖掘,内容丰富的研究性前言便是明证。对于编者而言,面对琳琅满目的既出资料,如何后出转精是一个基本问题。这套书的价值很有可能会体现在其对后续研究的推进层面,比如过去常被忽视的驻外使馆的文书样态及其流转等问题,其实都是值得进一步的思考。 皇甫峥峥(美国斯基德莫尔学院历史系、《晚清驻英使馆照会档案》整理者):《档案》主要包含1877年至1905年间清朝驻伦敦公使馆给英国外交部发送的照会及半官方的信函,全部来自英国外交部F.O.17档案,以英文为主,中文为辅,内容庞杂却向未被国内学界所重。从研究的角度而言,《档案》反映出的驻外使馆与国际法的运用是值得注意的问题,比如使馆的双语照会,在很大程度上赋予其功能上的“双面性”,可以避免只看公使日记和致总理衙门的咨文导致的结论的不完整性。再如使馆是如何建立信息网络,如何整合情报,使馆、总理衙门、地方督抚、海关监督与列强驻华使臣之间的博弈与合作等等问题也值得进一步考察,甚至对于使馆通信史的完善都是至关重要的。此外,还可了解外交文书对于“中国”的构建方式,尤其是翻译在其中发挥的作用。英国国家档案馆中F.O.682\931\233等档案均与近代中国相关,晚清驻其他国家的档案中或也存在外文照会,仍有待后续挖掘。

皇甫峥峥(美国斯基德莫尔学院历史系、《晚清驻英使馆照会档案》整理者):《档案》主要包含1877年至1905年间清朝驻伦敦公使馆给英国外交部发送的照会及半官方的信函,全部来自英国外交部F.O.17档案,以英文为主,中文为辅,内容庞杂却向未被国内学界所重。从研究的角度而言,《档案》反映出的驻外使馆与国际法的运用是值得注意的问题,比如使馆的双语照会,在很大程度上赋予其功能上的“双面性”,可以避免只看公使日记和致总理衙门的咨文导致的结论的不完整性。再如使馆是如何建立信息网络,如何整合情报,使馆、总理衙门、地方督抚、海关监督与列强驻华使臣之间的博弈与合作等等问题也值得进一步考察,甚至对于使馆通信史的完善都是至关重要的。此外,还可了解外交文书对于“中国”的构建方式,尤其是翻译在其中发挥的作用。英国国家档案馆中F.O.682\931\233等档案均与近代中国相关,晚清驻其他国家的档案中或也存在外文照会,仍有待后续挖掘。 吉辰(中山大学历史学系[珠海]、《日俄战争清政府因应档案》整理者):日俄战争的因应档案源自2003年影印出版的《国家图书馆藏清代孤本外交档案》中关于日俄战争的一部分,是总理衙门由新进章京负责缮写的“清档”。民国时期先后被北洋政府和国民政府接收,后运往台湾地区存于“中研院”近代史研究所,但仍有一部分留存于大陆各地,譬如国家图书馆、故宫博物院以及北大、北师大、南开等校图书馆,以国图存量最丰。国图的清档或是于1920-1930年代北京政权交替之际,由外交部流散出来。吉老师特别强调了史料解题的重要性,认为老一辈学者在《中国近代史资料丛刊》这类经典的史料丛书中,已经奠定了良好的解题传统,后辈应该继承发扬。详细的解题,可以避免史料整理的重复工作,以免徒耗学术资源。

吉辰(中山大学历史学系[珠海]、《日俄战争清政府因应档案》整理者):日俄战争的因应档案源自2003年影印出版的《国家图书馆藏清代孤本外交档案》中关于日俄战争的一部分,是总理衙门由新进章京负责缮写的“清档”。民国时期先后被北洋政府和国民政府接收,后运往台湾地区存于“中研院”近代史研究所,但仍有一部分留存于大陆各地,譬如国家图书馆、故宫博物院以及北大、北师大、南开等校图书馆,以国图存量最丰。国图的清档或是于1920-1930年代北京政权交替之际,由外交部流散出来。吉老师特别强调了史料解题的重要性,认为老一辈学者在《中国近代史资料丛刊》这类经典的史料丛书中,已经奠定了良好的解题传统,后辈应该继承发扬。详细的解题,可以避免史料整理的重复工作,以免徒耗学术资源。 李峻杰(四川师范大学历史文化与旅游学院、《金轺筹笔》整理者):本书根据光绪六年(1880年)至七年(1881年)间曾纪泽赴俄谈判伊犁问题的问答节略整理,共7万字左右。以光绪九年朱克敬的《挹秀山房丛书》刻本(藏于国家图书馆古籍部)为底本,参校《小方壶斋舆地丛钞》本、湖南新学书局本、台湾商务印书馆影印光绪十三年杨楷刊本等。为验证该书内容的真实性,李老师对当时的往来电报、信札等均进行了考证,判断本书尽管在文笔方面存在少量增补、修饰,但事实方面大体可信。透过该书,李老师提出三点认识:(1)揭示了曾氏在外交过程中利用“公子气”和“名士气”的性格,不惧俄国人的恫吓,推动了谈判的进行;(2)电报成为使臣与国内充分交流的重要媒介,国内的压力也因之成功传递并继而加诸俄人;(3)曾纪泽曾受到“清流”的剧烈冲击,然而这种压力反而成为谈判的筹码,助推谈判实现利益最大化。同时,以张之洞为首的“清流”在伊犁谈判的过程中亦发生了重大觉醒。

李峻杰(四川师范大学历史文化与旅游学院、《金轺筹笔》整理者):本书根据光绪六年(1880年)至七年(1881年)间曾纪泽赴俄谈判伊犁问题的问答节略整理,共7万字左右。以光绪九年朱克敬的《挹秀山房丛书》刻本(藏于国家图书馆古籍部)为底本,参校《小方壶斋舆地丛钞》本、湖南新学书局本、台湾商务印书馆影印光绪十三年杨楷刊本等。为验证该书内容的真实性,李老师对当时的往来电报、信札等均进行了考证,判断本书尽管在文笔方面存在少量增补、修饰,但事实方面大体可信。透过该书,李老师提出三点认识:(1)揭示了曾氏在外交过程中利用“公子气”和“名士气”的性格,不惧俄国人的恫吓,推动了谈判的进行;(2)电报成为使臣与国内充分交流的重要媒介,国内的压力也因之成功传递并继而加诸俄人;(3)曾纪泽曾受到“清流”的剧烈冲击,然而这种压力反而成为谈判的筹码,助推谈判实现利益最大化。同时,以张之洞为首的“清流”在伊犁谈判的过程中亦发生了重大觉醒。 陆德富(杭州师范大学人文学院、《驻德使馆档案钞》整理者):首先,这次的整理工作凸显了编辑的作用。作为非文献学出身的研究者,在认字、断句等方面往往会存在各种难以察觉的问题,该册编辑陈丽娟的把关避免了一些基础错误的出现。其次,尽管如李鸿章、李鸿藻、翁同龢等人笔墨取法颜、黄,不难辨认,但还有诸多人物擅写行草,书法风格颇具个性,不易辨识,譬如袁昶的《袁忠节公手札》就是类似的例子。因此,今后在整理文献时,或许可以延揽熟习书法的人士加入团队。

陆德富(杭州师范大学人文学院、《驻德使馆档案钞》整理者):首先,这次的整理工作凸显了编辑的作用。作为非文献学出身的研究者,在认字、断句等方面往往会存在各种难以察觉的问题,该册编辑陈丽娟的把关避免了一些基础错误的出现。其次,尽管如李鸿章、李鸿藻、翁同龢等人笔墨取法颜、黄,不难辨认,但还有诸多人物擅写行草,书法风格颇具个性,不易辨识,譬如袁昶的《袁忠节公手札》就是类似的例子。因此,今后在整理文献时,或许可以延揽熟习书法的人士加入团队。 裘陈江(上海中医药大学科技人文研究院、《庚辛史料》整理者)首先肯定了吉辰老师关于史料整理重复劳动的批评,同时又进一步指出一些史料仅被部分整理的问题。比如潘飞声、许炳榛等人遗留的材料,都曾收录在其他资料集中,但是仍有不少遗漏,作为整理者或须考虑将其完整结集的可能性,在整理资料阶段最好能做到尽量的“竭泽而渔”。裘老师同时介绍了自己与古籍社合作的另一种书——《陈恭禄史学论文集》的整理经验,他指出这部书的整理属于期刊文章的辑佚,在此过程中,由专门的打字公司负责打字,而编辑和整理者则主要负责校对工作,如此则既能节省时间,提高效率,又可增加校对的次数,提升质量。

裘陈江(上海中医药大学科技人文研究院、《庚辛史料》整理者)首先肯定了吉辰老师关于史料整理重复劳动的批评,同时又进一步指出一些史料仅被部分整理的问题。比如潘飞声、许炳榛等人遗留的材料,都曾收录在其他资料集中,但是仍有不少遗漏,作为整理者或须考虑将其完整结集的可能性,在整理资料阶段最好能做到尽量的“竭泽而渔”。裘老师同时介绍了自己与古籍社合作的另一种书——《陈恭禄史学论文集》的整理经验,他指出这部书的整理属于期刊文章的辑佚,在此过程中,由专门的打字公司负责打字,而编辑和整理者则主要负责校对工作,如此则既能节省时间,提高效率,又可增加校对的次数,提升质量。 王晶晶(盐城师范学院文学院、《海国公余辑录》整理者):作者张煜南是南洋一名成功的实业家,被荷据印尼政府任命为华人甲必丹,同时又被清政府任命为槟榔屿副领事,成为 “恩洽华夷”的人物。该书包含了其本人著述以及其整理的时人著述。较为值得注意的是,这部书选辑了1850年至1900年间较为重要的文章,多反映如何实现富强问题及南洋外交诸端,可管窥时人对西方的认识。同时南洋作为当时中西链接的枢纽,是荷兰、英国开发远东的重要据点,发展现代化较早,因此对于该区域的记录颇有独特史料价值,可探讨英国及荷兰政府是如何用法治来规范和“改造”当地社会的。此外,《辑录》很可能算是第一部马华文学的作品,记录了许多马来西亚华人的诗歌,形式多样,对于研究当时该地区的华人文化具有重要意义。《辑录》共有两个版本,最早的版本出版于光绪二十四年(1898年),另一版本则出现于光绪二十七年(1901年),两个版本之间有明显差别,未来可做比较研究。

王晶晶(盐城师范学院文学院、《海国公余辑录》整理者):作者张煜南是南洋一名成功的实业家,被荷据印尼政府任命为华人甲必丹,同时又被清政府任命为槟榔屿副领事,成为 “恩洽华夷”的人物。该书包含了其本人著述以及其整理的时人著述。较为值得注意的是,这部书选辑了1850年至1900年间较为重要的文章,多反映如何实现富强问题及南洋外交诸端,可管窥时人对西方的认识。同时南洋作为当时中西链接的枢纽,是荷兰、英国开发远东的重要据点,发展现代化较早,因此对于该区域的记录颇有独特史料价值,可探讨英国及荷兰政府是如何用法治来规范和“改造”当地社会的。此外,《辑录》很可能算是第一部马华文学的作品,记录了许多马来西亚华人的诗歌,形式多样,对于研究当时该地区的华人文化具有重要意义。《辑录》共有两个版本,最早的版本出版于光绪二十四年(1898年),另一版本则出现于光绪二十七年(1901年),两个版本之间有明显差别,未来可做比较研究。 王鑫磊(复旦大学文史研究院、《领选日记》整理者):此日记具有较为特殊的文献性质,是一部由朝鲜人撰写的关于中国的纯汉文文献。原稿系孤本,藏于韩国某收藏机构,作者金允植是朝鲜王朝末期重要外交人物。所谓“领选”,指的是当年金允植率领一批朝鲜人员来到天津机器制造局开展学习活动。该书的主要价值有二:(1)对天津机器制造局情况的记述,某种程度上填补了国内的资料空缺;(2)对1882年一些重要事件有较为详实的记录,比如围绕《朝美修好通商条约》的签订,便有大量作者与中国官员的对谈资料,并涉及到李鸿章、马建忠及部分天津地方官。另外还有关于朝鲜“壬午兵变”的记录,此事可视作甲午战争的前奏。因此,将域外文献也纳入《丛刊》的整理中,是值得赞许的做法。

王鑫磊(复旦大学文史研究院、《领选日记》整理者):此日记具有较为特殊的文献性质,是一部由朝鲜人撰写的关于中国的纯汉文文献。原稿系孤本,藏于韩国某收藏机构,作者金允植是朝鲜王朝末期重要外交人物。所谓“领选”,指的是当年金允植率领一批朝鲜人员来到天津机器制造局开展学习活动。该书的主要价值有二:(1)对天津机器制造局情况的记述,某种程度上填补了国内的资料空缺;(2)对1882年一些重要事件有较为详实的记录,比如围绕《朝美修好通商条约》的签订,便有大量作者与中国官员的对谈资料,并涉及到李鸿章、马建忠及部分天津地方官。另外还有关于朝鲜“壬午兵变”的记录,此事可视作甲午战争的前奏。因此,将域外文献也纳入《丛刊》的整理中,是值得赞许的做法。 赵中亚(山西大学社会史研究中心、《四国游纪》整理者):《游纪》作者凤凌是海军衙门专门派出考察的章京,透过该书可以对驻外、游历人员的角色分工、文本产生过程,有较清晰的了解。该书现存的两个版本,1902年的石印本和哈佛所藏的抄本差异并不大。由于《游纪》是一份专门性的考察报告,少有个人体验,整理时必须参考晚清驻外使馆翻译吴宗濂的《随轺笔记》,方能得全要领。通过文字上的相似度,不难证明凤凌的记录更多来自于吴宗濂的翻译,由此可见翻译在驻外官员中的重要位置。当时驻外使馆有各种文件类型,比如民国以后便有“星期报告”之类的文件,都是值得进一步考察的课题。

赵中亚(山西大学社会史研究中心、《四国游纪》整理者):《游纪》作者凤凌是海军衙门专门派出考察的章京,透过该书可以对驻外、游历人员的角色分工、文本产生过程,有较清晰的了解。该书现存的两个版本,1902年的石印本和哈佛所藏的抄本差异并不大。由于《游纪》是一份专门性的考察报告,少有个人体验,整理时必须参考晚清驻外使馆翻译吴宗濂的《随轺笔记》,方能得全要领。通过文字上的相似度,不难证明凤凌的记录更多来自于吴宗濂的翻译,由此可见翻译在驻外官员中的重要位置。当时驻外使馆有各种文件类型,比如民国以后便有“星期报告”之类的文件,都是值得进一步考察的课题。

随后由上海世纪出版集团吕瑞峰先生主持召开圆桌会议,众多晚清史、中外关系史领域和出版方面的专家学者参与讨论。

章清(复旦大学历史学系教授、中外现代化进程研究中心主任):第一,资料的筛选是重中之重的问题,只有选择了好的资料,才能为后续研究的展开提供好的基础;第二,目前的大部分专业研究者在古籍整理方面所做的训练是不够的,如果青年学者愿意参与这项工作,对于研究能力的提高无疑有很大帮助,这也是中心提供支持的初衷;第三,编写丛书需要相应的组织者,需要多方协调,年轻学者可以从这个过程中找到合作的方式,将会是一段重要的学术经验。

吕健(上海古籍出版社总编辑):《丛刊》第一辑的问世生逢其时,可以为当下提供外交的镜鉴。本次出版社的编辑工作,采取了分工统筹的方式,即把书分给各个责编,大家分工完成,同时各责编须在编辑室每月例会上交流进展,交换意见,并做专题性的归纳总结,这就为丛书的保质保量提供了制度保障。另外,丛书的统筹编辑乔颖丛制定了内部体例上的规定以及版式的统筹,比如每一种书的封面底图都是精心挑选了不同的照片,但同时还保持了风格的统一。上海古籍出版社尽管以古代文献的整理出版为主,但近年来也每每致力于近代资料的发掘,整理出版了《中国近代史学文献丛刊》《吕思勉全集》《民国上海市通志稿》等多种资料,所以今后出版社也会继续支持相关的工作,至于研究性的前言,未来抑或可利用本社平台加以发表。

唐启华(复旦大学历史学系)回顾了自己早年在台北主持《蒋介石日记》整理工作的经历,并对出版社及各位学人付出的巨大精力及《丛刊》本身的史料价值表示钦佩与赞赏。作为一名多年的外交史研究者,他指出目前中国近代史的诠释架构仍受到英语世界的巨大影响,而英语世界的认识又主要基于英国外交档案及海关报告,是典型的西方中心式的建构。中国要推动大国外交,需要大量的外交史研究成果作为基础。最后,唐老师呼吁学界科研考核系统应正视史料整理工作的价值,并建议《丛刊》在后续编校中能够引入民国时期的资料。

马忠文(中国社会科学院近代史研究所):(1)《丛刊》的推出要作长期安排,以 十五年内陆续出版五辑为宜,以便安排选题。同时可以申报国家资助,保障经费来源。待第三辑出版时,可组织大规模的学术会议,既能推动相关研究,也可进一步推介《丛刊》;(2)通过组织《丛刊》整理项目,力求培养出一批志趣高远、愿意献身学术的青年学人群体。整理古籍要以兴趣为前提,讲求获得感,不必过于考虑考评因素。范文澜先生提倡历史研究者毕生应实现“四个一”,即一篇代表性学术论文、一本自己满意的专著、整理一部扎实的史料、写一部通俗的历史读物。《丛刊》的可贵之处便在于把史料整理和史学研究相结合;(3)要建立一个选题的入选机制,尽量做成小而精的史料集。史料选择上应以唯一性和原始性为鹄的,首选稿本,刻本、译本及补充本次之;(4)关于辨别文字的问题,永远不能彻底解决,因为整理者与史料作者存在天然的时代背景与文化层面的隔阂。可以与书法专家合作,但要认识到因为他们多不谙近代制度,所以也存在释读不准确的情况。不妨令文学工作者和史学研究者做对校工作,从不同的角度完善稿件。此外,马老师提到尚有众多已刊档案未被妥善整理,比如《近史所藏清代名人稿本抄本》第一辑中李盛铎、梁敦彦的资料,还有社科院近史所档案馆所藏的大量有关民国外交的资料等等,均待进一步的研究。

张治(中国海洋大学文学与新闻传播学院)认为中外交流和外国要素本身就是近代中国文学的一大特点,所以重点从文学史的角度评价了《丛刊》的价值。譬如可以从《海国公余辑录》中的大量诗歌着手,探讨从交涉史延伸出来的文字对中国士林的影响,而这种影响或许会转化为后来的文学实践。《丛刊》中涉及交涉的具体史实,也常常和一些文学作品的内容相通,譬如《孽海花》中就有源于曾纪泽、洪钧等人的材料,再如刘学洵考察日本的《商务考察日记》,对于研究当时的小说也大有关系,因此《丛刊》对于文学研究者深入解读当时的小说有很好的臂助。此外,《丛刊》中关于翻译史的资料以及对于外交文书样态的展现,都可推动相关研究。

孙青(复旦大学历史学系)认为《丛刊》在经历种种曲折后得以编校出版,是非常值得佩服的。完整地整理过一部史料,与只查阅与自己选题相关的史料所受到的训练是不可同日而语的。若能在《丛刊》的编校团队中相互砥砺地完成这项工作无疑是一种幸运。史料整理最大的问题在于选题的把握,并鼓励相关学者前往英国,对有关中国的F.O.931/682等材料进行搜集整理。

章可(复旦大学历史学系):首先,为数颇丰的使西日记、游记,在旅行书写(Travel Writing)中是很特别的文类,从世界历史的角度也是十分特殊的现象。这些文献对于研究近世的人物、事件甚至是文本本身,都是极佳工具。当然,利用这些资料前,需要做好版本的辨析与考证工作。其次,学术界对于20世纪上半叶中国外交史料的整理研究已经早具规模,今后不妨与其他国家的类似现象进行对比,想必会有新的认识,比如欧洲人到世界各地的游历、日本人赴欧美的考察、殖民地居民去宗主国的见闻等等,整个19世纪的大流动中体现出许多世界共同性的问题。

胡文波(上海古籍出版社,《庚辛史料》责任编辑):强调了整理、点校史料的工作对于史学研究的巨大意义。比如他自己曾编辑过茅海建先生的《戊戌变法的另面:张之洞档案阅读笔记》,并逐渐意识到近代史料辨析的重要性。在编辑《丛刊》的过程中,编辑部曾举办多次沙龙讨论规范问题,并结合了该社一向注重的古籍整理既有准则,初步形成了整理近代资料的一套范式。胡先生进而希望未来《丛刊》从选题到凡例的制定各阶段,出版社编辑都能够尽早的加入,以便统筹。

最后,著名的近代摄影史研究者徐家宁老师对史料的编排提出了具体的意见。徐老师格外关注早期外交官在国外的摄影,然而由于信息缺失,是以人物身份往往难辨,有时只能通过照相馆的名字来确定拍摄的国家与城市,继而搜集该时该地的驻外使臣的相关信息,因此建议每则史料后最好附上具体时间,以便后期检索。

作者:郑泽民 复旦大学历史学系博士研究生

2020-09-29 来源:澎湃新闻