汉代作为中国历史上封建帝国时代的第一个发展高峰期,不仅物质文明和精神文明空前发达,而且中外交流也空前高涨。伴随着汉王朝开启国门、走向世界的历史脚步,汉朝物产也随之向世界各地尤其是周边国家和地区传播,成为汉文化走向世界的重要物质载体[1]。

在此过程中,铜镜作为汉朝的物产之一也随之大规模向域外传播,成为当时中外交流的重要“使者”。韩国庆山市阳地里墓群汉代铜镜的出土,作为韩国境内汉镜的最新发现,成为汉代中韩交流的最新实物例证。

一

庆山市地处韩国庆尚北道的南端,西接大邱广域市,东与庆州市为邻。阳地里墓群位于庆山市河阳邑西沙里一带,附近分布有阳地里遗址、西沙里墓群、岛里里遗址和墓群等。2017年,韩国圣林文化财研究院对阳地里墓群进行了发掘,其中的1号木棺墓出土有3件铜镜以及其他珍贵文物,成为21世纪以来韩国重要考古发现之一。对此,2018年出版的《2017年韩国考古新发现》做了简要报道[2];2018年6月,在国立大邱博物馆举办的“琴湖江之路”特别展上,对其部分出土文物进行了展出[3];2020年,《庆山阳地里遗址》考古发掘报告出版[4];2020年12月,国立大邱博物馆等联合举办了“飞翔吧!支配者——新发现的庆山阳地里木棺墓探访”特别展,并出版了图录(简称《阳地里木棺墓探访》)[5]。

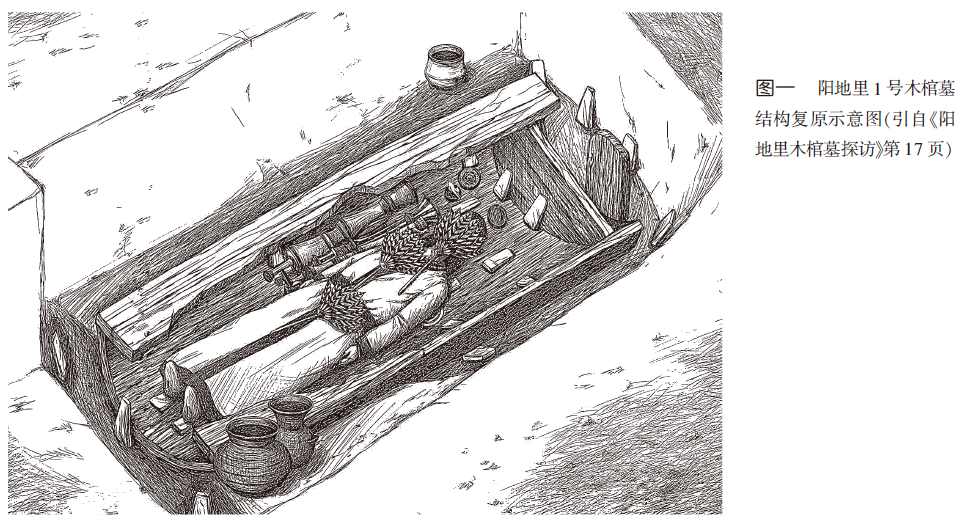

阳地里1号木棺墓地处低缓丘陵前一个海拔62~70米的西北—东南走向的冲积扇前端,位于阳地里遗址群的Ⅱ-5发掘区的南部,海拔64米。发掘时编号为6号墓,后调整编号为“阳地里1号木棺墓”。该墓结构为长方形竖穴土圹,长约3.18、宽1.5、深1.21米,墓向大致为东西向;从墓葬填土中发现的U形朽蚀痕迹判断,其葬具为圆木制成的独木棺,木棺长约2.73、宽约0.84米。墓口中部发现模印纹(打捺纹)短颈陶壶和黏土带陶器,东西两侧发现大量陶器残片等。在墓圹上部的填土中,墓室西端发现短颈陶壶和牛角形把手陶壶各1件,东端发现小型陶甕1件。墓室下部出土板状铁斧19件;木棺内出土细形铜剑和剑鞘1组,漆扇子柄部残片,铜马具、铜泡和铜镜3件。墓室底部的头端铺有铸造铁斧2排,足端发现平铺的铸造铁斧1排;中部有一个长方形腰坑,腰坑长0.8、宽0.46、深0.2米;腰坑东北侧上部出土剑柄饰2件;腰坑中随葬铜矛1件、铜鞘2组、铁矛1件以及铜矛的漆鞘,漆鞘长0.47、宽0.27、高0.12米,漆鞘装饰五铢钱13枚。3件铜镜均发现于人骨下面,推测在埋葬时是先在木棺底部放置铜镜,然后再于其上安放死者(图一)。发掘者认为,阳地里1号木棺墓的年代大致在公元纪年前后,并推测墓主人是这一地区的首领级人物。

阳地里1号木棺墓出土铜镜3件,分别为昭明连弧纹铭带镜、君忘忘连弧纹铭带镜和星云纹镜。

昭明连弧纹铭带镜(原编号“阳地里1号木棺墓2号镜”,以下简称“阳地里昭明镜”),属于“异体字铭带镜”的一种。该镜制作精良,保存良好,通体呈铁灰色,局部泛黄色。半球形纽,低台状纽座,纽座周围环绕分布八条短弧线纹和一周凸带纹;凸带纹外侧是由八个内向连弧纹以及连弧纹之间的指甲纹组成的连弧纹带,其外侧为两周斜线栉齿纹带和两者之间的铭文构成的铭文带。铭文字体为“非篆非隶的篆隶式变体字”,即所谓的“异体字”,右旋读:“内清以昭明,光象夫日月,不泄”,字间大多隔以“而”字形符号,另在“夫”字后面隔一短横。镜缘为扁平素缘,稍宽。直径10.2厘米(图二)。

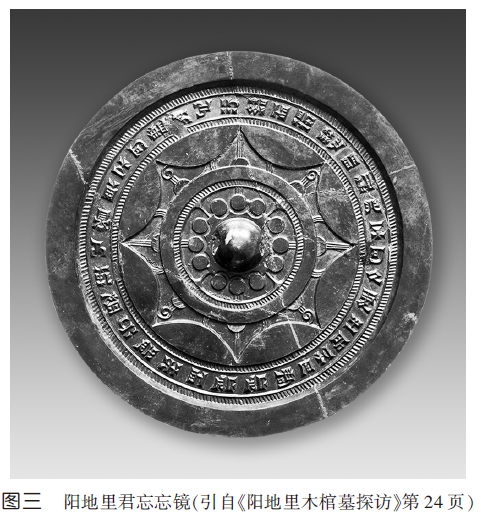

君忘忘连弧纹铭带镜(原编号“阳地里1号木棺墓3号镜”,以下简称“阳地里君忘忘镜”),同样属于篆隶式变体字铭带镜的一种。该镜制作精良,出土时断裂,已修复,通体呈铁灰色。半球形纽,并蒂十二连珠纹纽座,纽座周围依次环绕一周斜线栉齿纹带和凸带纹;凸带纹外侧是由八个内向连弧纹以及连弧纹之间的指甲纹、短弧线、涡纹、射线纹等组成的连弧纹带;其外侧为两周斜线栉齿纹带以及两者之间的铭文构成的铭文带。铭文字体为篆隶式变体字,右旋读:“君忘忘而矢志兮,爱使心耆,臾不可尽行,心污结而独愁,明知非不可久处,志所不已”,计33字[6]。镜缘为扁平素缘,稍宽。直径17.4厘米(图三)。

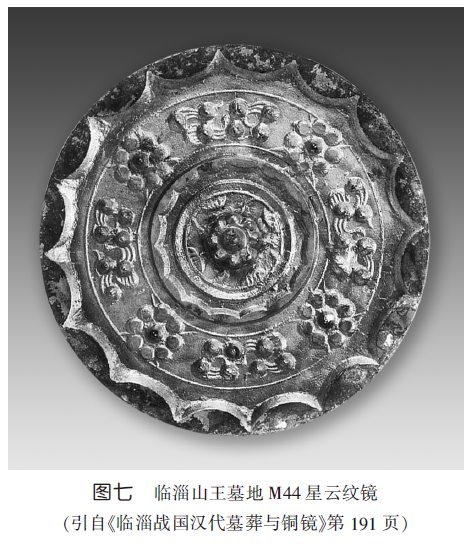

星云纹镜(原编号“阳地里1号木棺墓4号镜”,以下简称“阳地里星云纹镜”),制作精良,保存完整,整体呈铜锈色,局部呈铁褐色。连峰纽,周围依次环绕四组短弧线、凸弦纹一周和十六内向连弧纹带。主纹区内外两侧为凸弦纹,其间均匀布列四组八连珠纹座乳丁,乳丁之间是由七个乳丁及其连线组成的星云纹。镜缘为十六内向连弧纹缘。直径9.6厘米(图四)。

二

阳地里1号木棺墓出土的3件铜镜,均为汉代铜镜中的常见镜类,无疑都是汉镜(以下简称“阳地里汉镜”)。这里首先分别就其年代略作讨论,然后通过要素的分析比较和整体风格的观察,运用考古遗物产地推定法[7],就其产地略作探讨。

昭明连弧纹铭带镜作为连弧纹铭带镜的一种,以其铭文首句的“内清质以昭明”而得名,简称为“昭明镜”,是“出土最多、流行范围最广的西汉铜镜”[8];在长安地区约“占同时期出土铜镜总数量的五分之一”,其流行年代为西汉中晚期,即武帝以后至新莽时期;“镜铭在西汉中期以变篆体常见,但隶化已相当明显。西汉晚期和新莽时期流行篆隶式变体,镜铭中也多加‘而’字”[9]。据此,阳地里昭明镜的制作年代应为汉元帝以后的西汉晚期至新莽时期,约当公元前1世纪后半。

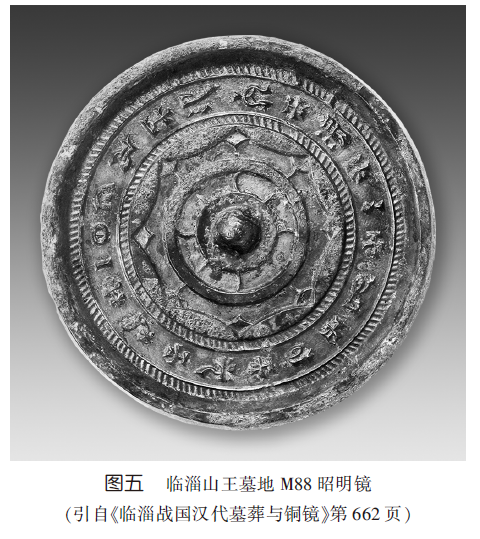

就迄今所见篆隶式变体字铭文的昭明镜来看,其镜纽主要是半球形纽,个别为连峰纽;纽座与铭文带之间或有凸带纹、连弧纹带、凸弦纹,或多种兼有之;镜铭字间或隔以“而”字符或没有;其他装饰纹样也是或有或无。因此,其镜背装饰可以说千差万别。如果基于阳地里昭明镜半球形纽、低台状纽座、纽座外短弧线纹和凸带纹、八内向连弧纹带、篆隶式变体字“昭明”铭并间隔以“而”字符等镜背装饰要素及其整体风格的比较观察,大致相似者甚多,但近似者少,与之雷同者(指镜背装饰纹样、铭文及字体接近且整体风格相同者,下同)更少。据检索,与阳地里昭明镜雷同者有:《长安汉镜》收录2件(M8∶15、M108∶1)、洛阳烧沟汉墓出土1件[10]、洛阳劳改砖瓦厂M444镜[11]以及洛阳地区的另外2件[12]、大连鲁家村窖藏镜[13]、南阳地区16件(原报告Aa型之一部分)[14]、安徽六安经济技术开发区1件[15]、淮南市谢家集1件[16],以及湖南常德1件[17]等,直径7.5~11.5厘米,但其镜缘、细部装饰及铭文等仍略有差异。值得注意的是,山东临淄地区出土的121件昭明镜中,镜铭为篆隶式变体字者有81件,大多与阳地里昭明镜近似,而与之雷同者有4件,即徐家墓地M283镜、永流墓地M292镜、山王墓地M88镜和南马墓地M877镜,直径9~10厘米(图五)[18]。临淄的4件昭明镜虽然其细部仍略有差异,但无论是纹样构成、铭文还是整体风格,都与阳地里昭明镜如出一辙,应当产自同一个铸镜作坊,而后者制作精良,直径10.2厘米,显然是其中的精品。鉴于这种昭明镜的分布状况并运用考古遗物产地推定法判断,其产地很可能在汉代临淄一带。

君忘忘连弧纹铭带镜同样是连弧纹铭带镜的一种,只不过其镜铭内容较为罕见。它因其铭文首句的“君忘忘而矢志兮”而命名,可简称“君忘忘镜”。鉴于连弧纹铭带镜主要流行于西汉中晚期,那么,君忘忘镜的流行年代也大致如是。如果考虑到其镜铭字体的隶化程度稍高,或可认为其制作年代是汉元帝以后的西汉晚期至新莽时期,即公元前1世纪后半。迄今所见,这种铜镜主要出土于西汉晚期至新莽时期的墓葬,可为佐证。

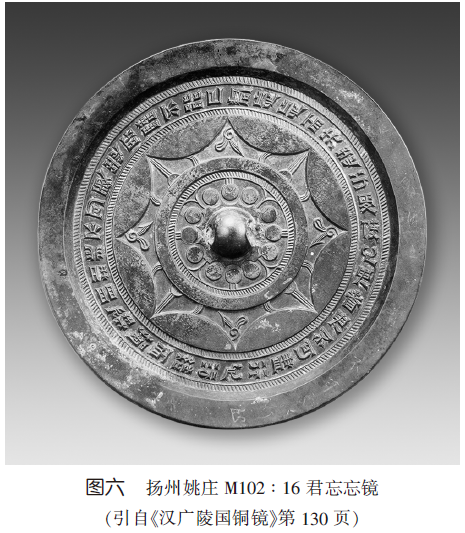

连弧纹铭带镜是汉代广为流行的镜类之一,但君忘忘镜却发现甚少,迄今为止,我国境内仅检索到10件。它们的纹样装饰、铭文内容和字体、镜体大小以及整体风格,大都相近,如半球形纽、并蒂十二连珠纹纽座、环绕纽座的栉齿纹带和凸带纹、八内向连弧纹以及连弧纹之间的装饰构成的连弧纹带、两周栉齿纹带以及两者之间的镜铭构成的铭文带、铭文右旋读、篆隶式变体字镜铭,扁平素缘等,仅其细部略有差异。陕西历史博物馆收藏5件,或为旧藏,或为陕西省内征集品,直径16.5~18.7厘米[19]。考古出土品5件,即河南三门峡立交桥M5∶26镜[20]、山东曲阜花山M90∶12镜[21]、山东滕州封山M36∶14镜[22]、江苏扬州姚庄M102∶16镜(图六)[23]、湖南常德南坪原种场M4镜[24],直径14.8~17.8厘米。上述各镜之间以及它们与阳地里君忘忘镜之间尽管存在些许差异,包括镜铭也略有增减,但无论其纹样构成、铭文内容及字体还是整体风格,都表现出高度的一致性,说明它们应产自同一个铸镜作坊。尽管迄今所见这种铜镜在地域分布上较为分散,但考古出土品主要发现于鲁南苏北地区,并且具有扬州汉代铜镜的地域风格,而扬州又可能是汉代铜镜产地之一[25],推测其产地应当在汉代的广陵,即今扬州一带。

星云纹镜作为汉代广为流行的镜类之一,全国不少地区都有所发现,但出土地点和数量各地之间差别较大。譬如,《长安汉镜》收录的336件铜镜中有18件,洛阳烧沟225座汉墓出土6件,洛阳西郊217座汉墓出土2件,南阳地区467件两汉铜镜中有68件[26],其数量远少于连弧纹铭带镜等镜类。关于其年代,在长安地区是“出现于汉武帝时期,流行于昭宣时期”[27];在南阳地区“最早见于西汉早期,流行于西汉中、晚期,延续使用至新莽时期”[28];北京大葆台1号墓出土1件,墓葬年代在汉元帝初元四年(前45年)或稍后[29]。总体上看,其主要流行期是西汉中晚期,即公元前2世纪后半至公元前1世纪中叶。

就星云纹镜的基本特征来看,主要是连峰纽或少量的半球形纽,以四个乳丁将镜背分隔成四分式布局,四乳丁之间饰以数量不等的小乳丁及其连线构成的星云纹,十六内向连弧纹缘等,但其纽座及其周围装饰、乳丁座、星云纹等纹样及其结构多有差异,这从《长安汉镜》将18件星云纹镜分为二型六式可见一斑。如果基于阳地里星云纹镜的连峰纽、镜纽周围有短弧线和凸弦纹以及十六内向连弧纹带、八连珠纹座乳丁、七个乳丁及其连线组成的星云纹以及十六内向连弧纹缘等特征进行检索,可知大致相似者不少,但近似且风格相同者甚少。据检索,与阳地里星云纹镜雷同者,《长安汉镜》《洛镜铜华》以及洛阳地区出土汉晋铜镜的调查中未见[30];南阳地区出土的68件星云纹镜中有4件(即Aa型),但整体风格多有差异[31];扬州市平山养殖场M3∶54镜[32]、扬州市仪征三里村出土镜[33]、扬州市扬庙乡镜[34]、浙江龙游出土镜[35]、安徽六安城东开发区出土镜以及寿县776号藏镜[36]等,与阳地里星云纹镜雷同,直径9.4~10.5厘米,只是各镜大小和镜纽周围装饰略有差异,显示出其产地可能相同。值得注意的是,山东临淄地区出土的34件星云纹镜中,与阳地里星云纹镜雷同者有6件,其中范家墓地M92镜、西关南墓地M85镜和山王墓地M44镜(图七)更为接近,直径为12.2~12.5厘米,唯镜纽周围的装饰略有差异[37];临淄齐故城出土有星云纹镜的铸范[38],其铸件特征与范家墓地M92镜等相同,可知后者是产于临淄当地。总体来看,虽然与阳地里星云纹镜雷同的铜镜在多地有所发现,但临淄地区相对集中。基于考古遗物产地推定法并考虑到星云纹镜是汉代临淄产铜镜的种类之一,或可认为,阳地里星云纹镜以及与之雷同者,其产地应在临淄一带,甚至可以推测它们产自同一铸镜作坊。

三

如果上述分析可以成立,那么大致可以推知,阳地里昭明镜和星云纹镜产自汉代临淄,君忘忘镜产自汉代广陵(今扬州)。同时,尽管这三种铜镜作为西汉中晚期的常见镜类流行时间较长,但鉴于星云纹镜的出现和流行年代要早于连弧纹铭带镜,或可推测阳地里3件汉镜并不是一次性传入的,至少可能分两次传入,即星云纹镜的传入时间是公元前2世纪后半叶或公元前1世纪前半叶,而昭明镜和君忘忘镜则是在公元前1世纪后半叶传入的。尽管阳地里1号木棺墓的埋葬年代为公元纪年前后,但墓中随葬的3件汉镜的传入时间要远早于该墓的埋葬时间,因为,韩国境内出土的汉朝文物,“一般是制作后不久就从其制作地传入的,并不是在制作地使用或存放几十年乃至上百年后再传入”[39]。

实际上,阳地里1号木棺墓出土的3件汉镜中除君忘忘镜在韩国是第一次发现外,其他两种铜镜在韩国此前已有所发现。昭明镜曾发现于庆尚北道庆州市朝阳洞38号木棺墓、庆尚南道密阳市校洞17号木棺墓以及大邱市池山洞等地。其中,朝阳洞38号墓出土镜与阳地里昭明镜雷同,铭文为“内而清而以昭而明,光而象夫日月,心而不泄”,纽座外装饰略有差别,直径为8厘米[40],显示出两者的产地相同。校洞M17∶8镜的铭文比较完整,“内清质以昭明,光辉象而夫日月,心忽扬而愿忠,然拥塞而不泄”,但铭文字间无“而”字符,并且其纽座是十二连珠纹,直径10.2厘米[41],其整体风格与阳地里昭明镜明显不同。星云纹镜曾分别发现于庆尚南道昌原市茶户里1号木棺墓[42]和庆尚南道密阳市校洞3号木棺墓,另在庆尚北道永川市龙田里木棺墓出土残片1件[43]。其中,校洞M3∶4镜,直径9.9厘米,除纽座装饰略有差异外,其纹样、结构和整体风格与阳地里星云纹镜如出一辙[44],显示出两者产地的相同。如果上述分析无误,那么或可认为,阳地里和朝阳洞38号墓的昭明镜、阳地里和校洞3号墓的星云纹镜,分别是“同一批次”传入的。

据文献记载,两汉时期的朝鲜半岛南部分布有三个大的古国,即:“韩有三种:一曰马韩,二曰辰韩,三曰弁辰。马韩在西,有五十四国……辰韩在东,十有二国……弁辰在辰韩之南,亦十有二国”[45],故称为“三韩时代”,在考古学上称之为“初期铁器时代”或“原三国时代”。汉王朝与三韩古国的交往,史书未见记载,但考古发现初步描绘了当时的中韩交往及其演变图景[46];阳地里汉镜的发现,使我们对汉代中韩交往的认识得到进一步深化。

首先,汉代的中韩交流从西汉中期开始进入快速发展期。韩国全罗北道益山市平章里战国末西汉初的蟠螭纹镜[47]、全罗北道完州郡葛洞战国末西汉初的铸造铁镰刀[48]、庆尚南道泗川市勒岛贝丘汉初半两钱[49]等的发现表明,早在战国末西汉初年,中国大陆的文物就已传入三韩古国,说明当时两地之间已存在人员的交往;完州郡上林里战国式铜剑的发现和相关研究表明,早在公元前4世纪后半叶的战国中期,曾有吴越地区的青铜工匠东渡到朝鲜半岛南部一带[50]。然而,韩国境内发现的铜镜等汉代文物中,其年代大多是西汉中期及其以后,即使就整个朝鲜半岛来看,“除个别铜镜有可能早到西汉早期外,绝大多数是西汉中期及其以后出现和流行的镜类”[51]。阳地里3件西汉中晚期铜镜的发现,进一步说明汉代中韩交流的快速发展是从西汉中期开始的。这一变化,应与汉武帝元封三年(前108年)灭古朝鲜后在其地设置乐浪、临屯、玄菟、真蕃四郡[52]密切相关。虽然乐浪四郡地处朝鲜半岛北部,并且汉王朝的政治触角并未到达朝鲜半岛南部,但乐浪四郡的设立极大地拉近了汉王朝与三韩古国的距离,成为汉王朝与三韩交往的“前沿地带”和“桥梁”,是为中韩交流出现繁荣的重要契机。

其次,汉代中韩交流的主要交通线路是“环黄海之路”。考古发现并结合文献记载的研究表明,5世纪以前中国大陆与朝鲜半岛之间的交通线路主要有两条,即“辽东—朝鲜半岛”陆路和“环黄海之路”水路,并且是“陆上通道和海上通道并存、并举。但是,仅就半岛南部的韩国来说,‘环黄海之路’海上通道可能作用更大,更为重要”[53]。“所谓‘环黄海之路’,是指沿黄海近海北上、东进、南下、东进又南下的倒‘U’字形海上交通路线”,即连接江苏和山东东部沿海、渤海海峡、辽东南部沿海、朝鲜半岛西部和南部沿海以及日本九州岛北部的近海交通线[54]。就阳地里汉镜来看,如果本文的分析可以成立,那么,其产地分别在汉代的临淄和广陵,而这两地都地处汉王朝的东部,即黄海沿海地带的西缘,临淄和广陵铸造的铜镜从产地输出到朝鲜半岛南部,经由环黄海近海水路最为便捷,也最为可能。另一方面,阳地里墓群位于庆尚北道的西南部,地当朝鲜半岛的东南部,由此南下即韩国东南部沿海地带,经由南部和西部近海海上通道与中国大陆发生联系也最为便捷和可能。庆州市朝阳洞38号墓的昭明镜与阳地里昭明镜雷同,密阳市校洞3号墓的星云纹镜与阳地里星云纹镜雷同,而这三地都地处庆尚北道南部和庆尚南道北部一带,而韩国东南部的庆尚北道南部和庆尚南道一带,又是韩国境内出土汉代文物的集中分布区之一[55],可作为阳地里汉镜经由“环黄海之路”传入的佐证。换言之,阳地里汉镜的发现,从一个侧面再次证明了“环黄海之路”是汉代中韩交流的主要交通线。

再者,汉镜传入三韩古国之后被视为域外珍宝,成为持有者社会地位和身份的象征。在汉王朝境内,随着铜器功能的生活化和铜器应用的平民化[56],铜镜成为社会各阶层广泛使用的日常生活用品,其社会应用不存在身份等级的区别和限制,但传到域外之后,其性质和社会应用则发生了变化。就阳地里的三种汉镜而言,昭明镜和星云纹镜广泛发现于汉代官僚地主和平民墓葬中自不待言,即使较为少见的君忘忘镜也是如此。如前所述,我国境内出土君忘忘镜的汉墓中,三门峡立交桥M5、曲阜花山M90、滕州封山M36和扬州姚庄M102,其墓主人或为地方官吏,或为中小地主,均非高官和贵族。然而,阳地里1号木棺墓墓主人为当最高等级的首领,或即辰韩所属某一古国的“国王”。实际上,这种情况并不鲜见。庆州市朝阳洞38号墓为木棺墓,出土有日光镜、昭明镜、单圈铭带镜和家常贵富镜[57];密阳市校洞3号墓和17号墓均为木棺墓,分别随葬星云纹镜和昭明镜,都属于当地的高等级墓葬;昌原市茶户里1号墓同样为木棺墓,出土星云纹镜及五铢钱、铜兵器、铁兵器和漆器等,推测墓主人是弁韩的首领[58]。其实,这种情形在其他地方也曾见到。地处阿富汗东北部西比尔干的蒂利亚山墓地,经过发掘的6座墓均为竖穴木棺墓,出土黄金制品等计2万余件,被称之为“黄金之丘”,其中2~4号墓各出土连弧纹铭带镜1件,2号墓出土镜即为君忘忘镜,墓主人为贵霜初期或大月氏的高级贵族[59]。很显然,无论东北亚还是西亚,在当地人看来,汉镜是来自域外的“舶来品”,更是来自“人众富厚”、文明高度发达的汉帝国的珍稀之物。由此也可以窥知,汉王朝和三韩古国之间的人员交往或许包括了社会的不同阶层,但从汉地传入的以汉镜为代表的汉朝文物的持有者主要局限于社会上层人士;以汉朝文物传播为媒介的汉文化扩散和影响,也主要局限于三韩古国的上层社会。

至于阳地里汉镜传入三韩古国的具体方式和过程,究竟是民间行为还是官方行为,迄今尚无资料可考。如果考虑到史料未见汉王朝和三韩古国官方往来的记载,或可推测,阳地里汉镜是通过民间交往传入的,甚至有可能是汉地居民东渡带去的。但无论如何,阳地里汉镜的发现,为汉王朝与三韩古国之间的交流以及汉文化向东北亚地区的扩散提供了新的实物见证。

附记:本文在韩文资料的收集、翻译及图片的制作过程中,韩国国立中原文化财研究所文载范,北京大学考古文博学院韩国留学生金诚实,中国社会科学院考古研究所王飞峰、李淼等友人,多方提供帮助,谨此一并致谢。

注释

(作者:白云翔 山东大学历史文化学院;原文刊于《文物》2022年第1期)

责编:韩翰

本篇文章来源于微信公众号: 社科院考古所中国考古网