❖

摘 要:朝鲜王朝《备边司誊录》是了解清代泉州商民海上活动的重要史料,总计记载有1686—1830年间的十八艘涉泉漂流商船,绝大多数从福建始发,在时间上以19世纪30年代最为频密。漂流人中,籍贯同安的人数最多,反映出同安县人在海上的活跃。从漂流人身份来看,福建商船船户、船主、货主分工的现象并不普遍。在经营方面,福建始发商船在早期曾从事日本长崎贸易,但自1715年后贸易线路发生变化,全部漂流船均前往中国北方港口贸易。除海关设立之初的一段时期外,闽海关出港的海船以海关票、县票为两种基本票证,其管理制度与北方港口的海船管理有很大不同。

关键词:《备边司誊录》;泉州商民;海上活动

一、引言

帆船时代,我国东南沿海的民众凭借先进的造船与航海技术,主导了环中国海域的海上活动,“以海为田”的泉州商民更是其中的重要力量。清代中国的出海商船中,有许多遭遇风暴而漂流到朝鲜、琉球等地,在相应地方的史料中留下记载。漂流到朝鲜的中国船的情况,主要见于《备边司誊录》(简称“誊录”)的记载。“备边司”是朝鲜王朝于16世纪初设立的边防事务机构,后逐渐转变为国政议决中枢。誊录是备边司会议记录的整理本,现在保存下来的誊录覆盖了1617—1892年(中间有54年遗失)。誊录显示,每有难民飘到沿海,朝鲜王朝都专门安排译官问询,了解其人身、贸易情况及中国的情报。誊录中收载的“问情别单”,就是此类问询的详细笔录。有学者利用誊录讨论过广东、山东商民的情况。其实,誊录记载的中国漂流商民中,泉州籍的人数最多,因此是了解清代泉州商民海上活动的重要史料。本文就以《备边司誊录》为基础,对其中所见的清代泉州商民的来源构成、商贸活动、海船管理等问题作一些讨论。

《备边司誊录》

二、《备边司誊录》中的

涉泉漂流记录

清代初期在东南沿海施行严厉的海禁政策,一直到康熙二十三年(1684)才正式宣布开海。1686年(康熙二十五年,朝鲜肃宗十二年)九月,誊录首次记载清廷治下的泉籍商民漂流到朝鲜,据其供报,“在前有海禁矣,去年为始开海路,收税于行商矣。”本文将此视为朝鲜半岛的清代涉泉漂流人的开始。1686—1830年间,誊录共有涉及泉州商民的漂流记录十八条,现将各次漂流船的情况列表如下(见表1):

从漂着地点来看,只有两艘船分别漂到朝鲜半岛北部(1827年船)、中部(1801年船),其余均漂到朝鲜半岛西南(今韩国全北、全南两道)沿海及济州岛。韩国全南道新安郡海域历史上就是“北洋”航路上中国商船频繁漂抵的区域,典型代表是1976年在这里发现的元代沉船,从表1也能看出新安海域的漂流事件尤为集中。在总计十八艘漂流船中,19世纪之前只有八艘,而19世纪前三十年中多达十艘,反映出19世纪前期泉州商民海上活动的频密化。从始发港来看,福建始发的船最多,其中明确记载从同安(含厦门)出港的船多达七艘,而从福建以外的港口始发的商船只有两艘。有鉴于此,下文第二节先讨论全部漂流人的籍贯身份,第三、四节就以福建始发船为主讨论其经营、管理等问题,第五节则对非福建始发船的情况加以说明。

三、漂流人的籍贯和身份

本文研究的时间范围在1686—1830年,文中的“泉州”包括了清代晋江、南安、惠安、安溪、同安五县及马巷厅。表1所列的漂流船上,可以统计的商民共计590人(含中途溺死40人,参见表2),可确定为泉籍的509人,可见这些商船都以泉州籍商民为主导。进一步地,可确定县属的有480人,其中有多达424人来自同安县(含厦门22人、金门11人),来自晋江县的38人,其余县份的人数则少得多。由此可见,清代泉州地区从事海上活动的人群应该绝大多数来自同安县,其次则是晋江县。

松浦章根据清代乍浦赴日贸易商船的情况,将中国海船的相关经营人分为货主(财东)、船主(船头)、船户(船舶所有者)三类。但就本文讨论的漂流船而言,三类经营人分工的现象并不显著。有船户、船主分别经营的例子,如1704年船同时存在泉州籍“船主王富”和汀州籍“船户王有利”,1819年船也是商人“雇了福建省漳州府海澄县私船”。也有船户使用自有船只出海贸易,即船户同时也是船主、货主,如1813(3)年船是“船主黄宗礼”的私船,船上所载的银子7360两、铜钱330两“俱是船主黄宗礼之物”。另外,商船被转卖之后,如果官府登记信息未及时更新,也会导致船主与登记的船户姓名不同,但这并不反映经营上的分工。例如1813(1)年船“是黄万琴之私船,而本年二月以三千两银子买得于陈源合”。黄万琴是事实上的船舶所有者,并作为“管驾”(也就是船主)出海贸易,但该船承接台湾军粮运输业务的公文中仍然有“此照给海澄县船户陈源合”等语,说明该船没有到官府变更登记姓名。

除船主、船户之外,搭乘商船的主要还有两类人。一类是随船贸易的客商,如1704年船有泉籍“附客”32名,1760年船上有自山东随船返乡的同安商人5名,1813年的三艘漂流船上也搭载了泉籍“客商”总计33名。另一类是船上劳务人员,数量最多的是“水手”,总计达到188名。1704年船上有“船梢”21名,应该也就是水手。此外还有数量不多的专业性船工和随船服务人员,前者如“驾船伙长”“舵工”“管帆23”“管帆”“管椗”等,后者有“祀神香公”“带来煮饭者”“小厮”等。

四、福建漂流船的经营、航线与商品

誊录记载的福建漂流海商都是民商,所用船只也大多是私人商船。只有1755年船系商人私自利用官船,该船乘员供报称,“小的等所乘船果是官船,私自给贳于船主郑永顺等”“小的等所乘船乃是官船,而转相税来”。该船船主的“牌名”(登记公文上的姓名)是庄君泽,实际船主则是郑永顺,应该是后者私自租用的官船,与私人出资建造并使用的商船有所不同。

以海船为依托展开的经营活动,存在航运、贸易两个层面,海船船户首先是从事海上航运,航海商人则从事跨海贸易,这种区分在同时存在船主、船户的1704年船上表现得很清楚。当然,许多船户兼具航运业者与客商的身份,他们自身从事贸易,同时附载其他客商的货品,甚至专门承接运输业务。如1813(1)年船是“管驾”黄万琴私船,该船在贩卖糖、红黑枣等商品之外,也承接台湾县“应运澎湖左右营分兵米”的业务,赚取运费,“每石有船价银二分”。另外,水手人等也可能随船从事小额贸易。

船户、船主、客商与劳务人员之间是非常灵活的商业性分工协作关系,泉州船户或船主会搭载外地商人或雇佣外地水手,泉籍商人也会租用或搭乘外地船只。如1704年船是泉籍船主王富使用汀州籍船户王有利的海船,从厦门始发前往长崎贸易,船上有“附客”51人、劳务人员62人,其中非泉籍者分别有19人、32人,来自漳州、潮州、广州、宁波、苏州、杭州、湖州、汀州、兴化(今福建莆田)等多个地方。虽然在福建漂流船上泉籍商民所占的比重较大,但也要看到,跨地域的商业分工与协作非常普遍。

从航线来看,福建漂流船全部从事“北洋”贸易。最早的1686年、1704年、1713年三艘船全部从同安直发日本长崎贸易。但日本在正德五年(1715)出台“海舶互市新例”之后,拥有“信牌”的江浙商人独占了长崎的中日贸易,此后的福建漂流船全部赴中国北方的天津、辽东(锦州、盖平)、山东(登州、莱州)等港口贸易,其中曾停靠天津港的有三艘〔1755、1813(1)、1813(3)〕,停靠辽东港口的五艘〔1725、1813(2)、1813(3)、1819、1825(1)〕,停靠山东港口的四艘(1725、1755、1760、1819)。

关于贸易商品,首先来看福建出口的商品。早期赴长崎贸易的船上,商品种类相当多样:

1686年船:方丝绸、白丝段子、白糖、茶叶、药材、牟边纸。

1704年船:苏木、白糖、乌漆、乌糖、犀角、象牙、黑角、藤黄、牛皮、鹿皮、鱼皮、乌鉊、萪藤、大枫子、槟榔、银硃、水粉。

1713年船:白丝、白走纱、八段丝、香木、雪糖。

这些货品显然并非都是泉州或福建土产,相当一部分是转口商品。据1713年船供报,白丝“往苏杭买来”,“白走纱则苏州的,八段丝则广东的,香木则安南的,雪糖则福建的”。同船还供报称,“亦曾往暹罗国作买卖”,“拿去红氈、白丝、金丝、白沙、碗器、红花、鼎釜等物,买来苏木、白锡、胡椒、象牙、米虾、纹银而来”。可以看出,这一时期的泉州仍然是东亚国际贸易的一个枢纽港,除了糖、瓷器等福建土产外,来自苏杭、广东等地以及东南亚的货物也在泉州集散。

但赴日贸易终止以后,福建漂流船所载的转口商品急剧减少。1725年以后有货品记录的漂流船总计七艘,货品种类只有六种,详情见下:

1725年船:沙椀、大布。1755年船:糖。1760年船:沙糖、武彝茶、粗碗。

1813(1)、1813(2)年船:糖(台湾产)。1813(3)年船:砂糖、胡椒、苏木。1825(1)年船:糖。

糖货的重要性显而易见,19世纪之后,台湾糖货成为福建商船装载的重要货品,1813(1)、1813(2)年两船都是到台湾装载糖货后,再驶往中国北方港口。此外还有粗瓷器(“沙椀”“粗碗”)、“大布”“武彝茶”等,都是福建土产。只有1813(3)年船装载了“胡椒、苏木”这两种外埠转口货物。

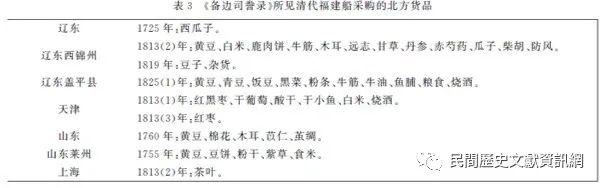

其次,福建漂流船前往外港采购的商品。早期赴长崎的商船中,1686年船计划采购金、银、铜,1704年船计划采购红铜、金、银、鲍鱼、海参、漆器、铜器等,这与清前期日本铜、海产品输华的背景是一致的。此后福建船到中国北方港口采购的货品,本文按区域分列如下(见表3):

不难看出,豆类尤其黄豆是18世纪中期到19世纪初福建商船前往山东、辽东等地采购的第一大宗商品。松浦章曾介绍过20世纪初厦门口岸输入东北豆货的情况,但从上述朝鲜史料来看,从18世纪中期开始,豆货就是福建船前往东北、山东采购的。豆货之外,还有种类繁多的其他农渔产品及丝织品、茧绸等,但其重要性应难与豆货相比。至于1813(2)年船在上海采购的茶叶,则是贩往辽东的中途贸易商品。

五、福建海船管理中的票证

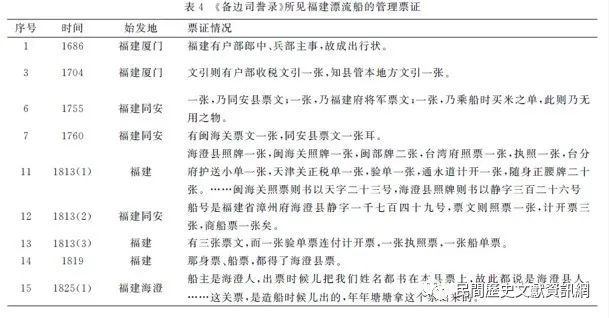

松浦章认为,清代出海商船必须持有四种证书:(1)知县发给船户的县照,载有船舶规格和乘员信息,(2)海防厅颁发给牙行的联单,(3)“海关商船照”,(4)以及布政使司颁发、载有目的地和货物内容的宪照。不过,松浦章主要讨论乍浦赴日商船的情况,并未论及闽海关,而且没有深入讨论票证的具体运用方式。本节利用《备边司誊录》中福建漂流船的问情别单,对闽海关出口船只的管理票证作一探讨。

闽海关

1686年船携带有“户部郎中、兵部主事”出给的“行状”,这里的户部郎中、兵部主事指的无疑是康熙二十三年(1684)起驻于厦门的闽海关监督官员,所谓“行状”就是闽海关发给的票证。此时的海船似乎仅需携带海关票证,但自1704年船以后,福建出港海船都持有海关票、县票两种基本票证。关于海关票证,1704年船称之为“户部收税文引”,这是因为闽海关设立之初一度由户部直辖。乾隆三年(1738)以后,闽海关改由福州驻防将军兼管,所以1755年船称之为“福建府将军票文”。关于县票,1704年船称之为“知县管本地方文引”,此后则有“照牌”“县票”等称呼,本质都是由船籍地的本管县官发给的票证。两种票证都会登记“船号”,但因为编号时船只多寡、顺序不同,两种船号并不一定相同。

海关票、县票上都会记录出海船员名单,但未必是出海人员的真实姓名。如1813(1)年船的“闽海关小票中,有金丰源等二十人姓名,而今无一人来者”,据漂流人供报,“金丰源等俱以俺们同乡之人,票虽成出,而适因事,故不得同来矣”,即原先登记的乘员可以不随船出发。不仅如此,如果登记乘员不能随船,船户还可以另外募人顶替。如1813(2)年船“票文中姓名相左。俺们出票时,从其来者书填,而后有事故,则他人替送,自是例也。”又,1755年船供报称,“公文上姓名乃是船主及水手等牌名,并与小的等本姓名,一一告白”,朝鲜官员发现供报的“本姓名”有差错,对此船上人员解释说,“众人虽在一县,只熟知牌名,不能详知正姓名,故苍黄中有此失对。”说明招募顶替船员的现象非常普遍,顶替者在船上不以真实姓名、而是以票证上登记的姓名(“牌名”)活动。

关于海关票、县票这两种票证发给的时间,据1760年船的供报是“一年出一次”,即每年出海都要重新办理。根据学者的研究,海关票、县票是在每次出海前发给,回港之后则要缴回发证机关。但1825(1)年船的问清别单中有另一种说法:

(问)“你们都说海澄县的人,如今查看,也有住在海澄县的,也有住在龙溪县的,也有住在同安县的。

同安县不是漳州府属县,这是甚么缘故?”

(答)“船主是海澄人,出票时候儿把我们姓名都书在本县票上,故此都说是海澄县人。”

……

(问)“船票、身票,都馈我们瞧罢。”

(答)“都有。”

(问)“闽海关票上,你们姓名不对,是甚么缘故?”

(答)“这关票,是造船时候儿出的,年年塘塘拿这个票出来的,良以姓名不对。”

上述对话显示,闽海关票是“造船时候儿出的”,此后每年都拿出来用。海关票上的船员姓名因为只在造船时候登记,所以与后来的实际乘员并不相同。县票应该是每年一出的,船主在“出票时候儿”会把乘员的“姓名都书在本县票上”。这种海关票只在造船时候办理的说法,和其他材料不相符合,尚待进一步考证。

总之,和松浦章所说的“四种票证”的情况不同,闽海关出港船舶的基本票证是海关票、县票两种。各船也常常携带其他票证,既有“验单”“计开”等票据,也有“买米之单”这样的无用清单,它们都是因应船只具体活动而取得的,不是商船出海必须持有的基本票证。

六、非福建始发船的乘员和票证

清代的泉州商民不仅在福建港口或福建始发商船上活动,也会以外埠港口或外埠始发船为依托从事海上活动。表1中有两艘福建以外港口始发的漂流船,第一艘于1688年从浙江普陀出发,计划向“南京、苏州地方,以做买卖”。该船共有乘员十五人,其中泉州籍3人、漳州籍3人、潮州籍7人,另外福州、南澳各1人。第二艘于1777年从天津大沽出发。该船船户兼船主为天津人金长美,但舵工、水手共计23人,全部为泉州同安县人。这再一次显示,跨地域的商业协作普遍存在,同时1688年船还显示出,地域文化的纽带应该在外埠闽南、潮汕商民中发挥着联系、凝聚的作用。

这两艘船所持票证的情况,也可以与前述闽海关出港船的票证相互比较。据1688年船供报,“自通海路之后,户部郎中一员,在于浙江省宁波府。凡海路商贾处,成给标帖而收税。此法自康熙二十二年矣。”这里的“户部郎中”就是驻宁波的浙海关监督官,该船在浙海关纳税后取得了“标帖”,也就是海关票证,但并没有县票。据1777年船供报,“非江南、福建等地船,则无县票、关票,故俺们船只有验单一张、执照一张。”这里的执照应该是与“县票”类似的船舶管理票证,“验单”则是与货物查验有关的单据。1813(1)、1813(3)年两艘福建船都在天津采购枣子等货并离港,因此两船都携带有“验单”(见表4)。1755年船同样在天津卖出糖货,但空船离港,因此船上只有闽海关票、同安县票,而没有“验单”。

1688年船与表1中1686年从厦门出港的海船类似,都只有海关出给的票据,这说明康熙二十二年(1683)开海之初,从闽、浙海关出海的船都只需要海关票,以县票加海关票为代表的管理体制是后来才逐渐完善的。1777年船则说明,天津等港的船只管理规定与东南沿海海关体制下的规定有很大区别。

七、结语

朝鲜王朝《备边司誊录》记载了1686—1830年间总计十八艘涉及泉州商民的中国漂流船,其中有十六艘从福建始发,尤其是同安(包括厦门)港口始发船只居多,但从浙江普陀、天津大沽始发的船上也有泉州商民的活动。从时间来看,在17世纪后半期和整个18世纪漂流船事件并不频繁,但进入19世纪漂流船记录明显增多,反映出泉州商民海上活动的频密化。

在全部泉州籍漂流人中,来自同安县的占绝大多数,其次为晋江县人。这些商民以船户、船主、随船客商、水手等不同身份,活跃于海上航运与贸易领域。福建始发的漂流船中,早期都从事日本长崎贸易,装载福建土产及转口货品,往长崎采购日本铜、海产等;1715年之后则都往中国北方港口贸易,主要销出糖货等闽台土产,采购北方豆货及其他农渔产品。

闽、浙海关设立之初,相应港口的出海船只应该仅需要取得海关票证。此后,闽海关出港的海船需要取得海关票、县票两种基本票证,这与松浦章所述浙海关“四种票证”的情况不同。此外,闽、浙海关的海船管理制度,与没有设立海关的天津港等北方港口也有很大区别。

(本文經作者授權發佈,原載《泉州師範學院學報》2019年第5期,頁76-82。注釋從略,引用請參考原文。)

本篇文章来源于微信公众号: 民間歷史文獻資訊網