14—18世纪中朝民间贸易与商人

张海英

内容提要:明清时期中国与朝鲜半岛的贸易,均以官方为主导(有贡赐贸易、使臣贸易、官方的“和买”贸易等多种形式),民间贸易由于政府政策等因素,时常处于一种被限制甚至被禁止的状态。因东南沿海的海禁政策,对朝贸易更是处于政府的严密管控之下。但即便如此,在此时期仍有诸多民间商人最大限度地利用政策的许可,往来于中朝之间,进行各种形式的商贸活动。还有一部分商人通过走私等形式,进行不合法的贸易。这些贸易在东亚国际贸易中都具有重要影响,对于中朝两国经济联系的加强起了重要作用。

关 键 词:中朝 民间贸易 商人

明代的海外贸易,是东亚经济史中的重要问题。明初将海外贸易限定于由官方垄断的封贡形式之下,使得明朝的封贡体系显现出比历代封贡关系更为浓厚的贸易性质①。从明朝建立以来,中国确立了以封贡关系为纽带的封贡体系,封贡贸易随之得到发展,东亚贸易圈开始形成。封贡成为东亚贸易形成的必要前提,二者存在着相互依赖和相互促进的关系②。明朝与朝鲜之间的朝贡贸易就是这种封贡体系的典型代表。

明朝与朝鲜半岛的贸易可以分为官方贸易和私人贸易两大形式③,尽管明朝开展的官方贸易有其政治动机,但同时也有经济获利的目的。私人贸易根据从事贸易人员的身份又可分为使臣私人贸易和民间贸易。使臣私人贸易是指两国使臣出使时,使臣除了完成必需的政治任务,也可随身携带一些物品进行私下交易获利。明清两朝政府允许朝鲜使臣随身携带一定数量的物品,利用入贡之余,在华进行易物或贩卖,并在税收上给予优惠。

明初曾宣布,“海外诸国入贡,许附载方物,与中国贸易”④。洪武三年(1370),“中书省臣言,高丽使者入贡,多赍私物货鬻,请征其税。上曰:‘远夷跋涉万里而来,暂尔鬻货求利,难与商贾同论,听其交易,勿征其税”⑤。洪武四年(1371)九月,户部上书:“高丽、三佛齐入贡,其高丽海舶至太仓,三佛齐海舶至泉州海口,并请征其货,诏勿征。”⑥在这种相对宽容的政策氛围下,明代朝鲜使臣贸易中的私人贸易非常活跃。“朝鲜使臣将布物赴京,即于翌日,分行街里,从便买卖。又坐馆中而欲卖者,市人奔走和卖,故不数日尽卖所赍之物”⑦。

明朝政府对朝鲜半岛使臣贸易活动的这种不征不限的默许态度,奠定了有明一代中国对朝鲜使臣贸易的政策基础,这一政策为朝鲜与中国贸易的发展起到了积极的影响。本文主要关注的是明清时期,中朝之间民间私人贸易(主要是官方允许的边市贸易中的私人贸易及走私贸易)和民间商人的状况,使臣贸易中的私人贸易不在本文的探讨范围之内⑧。

明初,明太祖鉴于高丽与北元的关系,禁止高丽使臣经由辽东进入华北到达南京,而是要求由海路直接入京。但海路入境风险极大,《明太祖实录》记载:洪武五年(1372)八月,“太仓卫奏,高丽使者洪师范、郑梦周等度海洋,遭飓风,舟坏,师范等三十九人溺死,梦周等一百十三人漂至嘉兴界,百户丁明以舟救之,获免。上令梦周等还京师”⑨。明成祖时,随着明朝与朝鲜的关系正常化,明朝批准朝鲜使臣由陆路入境,即渡鸭绿江至连山关(今辽宁本溪南)、经辽阳、广宁(今辽宁北镇)、取道山海关入北京⑩,这一线路较之海路入境没有风浪之虞,要安全许多。这一时期,双方的民间贸易(包括海路)也多循使臣贸易路线往来。

明初实行海禁,与海外的贸易以朝贡贸易为主,对民间贸易则采取不支持的态度。从零星的史料记载可以看出,明代中朝之间的民间贸易主要在中朝边境、辽东贡道等地以及山东半岛的登州、莱州沿海一带。其最初主要活动是辽东边境地区的马市之设。

永乐二年,明政府决定在镇辽千户所设市,并规定,如果朝鲜商人入境经商买卖,可以听从其便。永乐三年“立辽东开原、广宁马市,定价上上马绢八疋,布十二疋。上马绢四疋,布六匹。中马绢三疋,布五疋”(11)。互市场所有“开原城南,以待海西女真”;“开原城东”和“广宁”等马市,“以待朵颜三卫,各去城四十里”(12)。其后增设抚顺、宽甸、庆云等处。开原、广宁等处的马市,主要是汉人、女真人和朝鲜人之间的交易市场,名曰“马市”,实际双方贸易不仅限于牛马贸易,还扩大至各种皮张、铁农具、布匹、丝绸、土特产。此外朝鲜的庆源、镜城等地也开设过不定期的贸易所,供辽东、女真、蒙古等地商人到朝鲜贸易。

明代中朝公开合法的民间贸易主要在辽东地区,且有诸多限制。洪武二十六年十一月,明太祖曾诏谕辽东都指挥使司:“凡朝鲜人(贸易)止令于革河互市,不许入境”(13)。朝鲜官方也不支持朝鲜私人与明朝的民间贸易。洪武二十四年,高丽王下令严禁国内民众私自与明朝互市。一经发现有人越境与中国贸易,重者处以极刑,轻者没收财产,杖配水军。李朝建立,沿袭了禁止边境贸易的政策。“遣监察于义州等级处,禁人越疆贸易”(14)。如果辽东人越江前来朝鲜贸易,朝鲜则解送辽东。

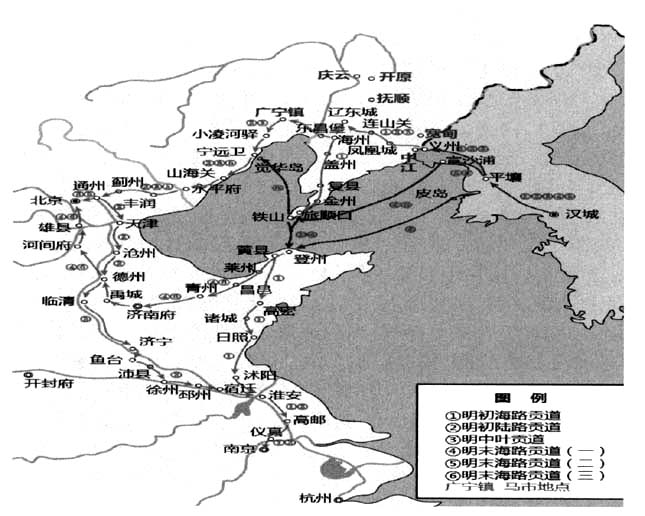

图1 明代中朝贸易路线图(15)

双方政策层面的种种限制,导致中朝民间走私贸易日渐活跃。永乐年间,“义州民朱夫介等四人,潜将马匹,卖诸境外人,事发在逃”(16)。景泰时,“辽东之马,躯干壮大,闻义州边民,私相贸易者颇多”(17)。嘉靖五年(1526)正月,朝鲜特进官金克成向朝鲜国王奏报:“臣前任平安道监司时观之,义州鸭绿江越边唐人来居者甚众。冬月合冰,则与义州居民交通买卖。龙川、铁山等地居民,牛马盗卖无忌。义州城中牛马,亦至于一空。若欲以闻见逮捕,则头头骁勇,防御军卒多与焉。或自现,杖下致死;或事败逃亡,其弊不赀”(18)。嘉靖二十一年(1542)朝鲜义州人郭莫孙等二人“擅入汤站地方,与唐人金保、金茂潜贸物货,各犯正身,差人押送”(19)。

对此,朝鲜右议政尹溉感叹:“上国人民与义州民人,暗与交通,潜行买卖,其来已久。中间多有可骇之事,虽严立禁条,而以彼此俱利之故,势不能止”(20)。由此可见,中朝边境双方居民的私贸活动可谓屡禁不止。

值得注意的是,参与边境走私贸易的不仅仅是鸭绿江两岸的双方百姓,前来朝贡的朝鲜官员与明朝辽东护送军也多涉入其中,朝贡使者中私携超标物品已是司空见惯。“司译院官员奉使辽东者,以商贾之辈为伴人,多赍布货,任行贩卖。”(21)“本国人与辽东护送军互市,其防禁已立,而商贾之徒,潜持禁物,暗行贸易。请自今申明其法,监司差人典义州牧使,严加禁断。”(22)

而辽东护军更是借“近水楼台”之便,利用职权,参与走私活动。他们借口“辽阳在城马驿有达子、野人、女真往来朝贡,络绎不绝,尤恐混杂”,以统一管理为名,在城外盖造房屋,“周围墙垣严密,委官提督老军人等看守,专令朝鲜国使臣停歇。关支粮草及宴待支应,行之年久。体知得有等富户势要之人,因见使客人等到来,图利肥己,担背绫罗段(缎)布等物,到彼易换”。这一过程中,不乏交易违禁物品、乃至强买强卖之行为。“参布貂鼠等件,不肯两便交易,却乃鼠窃狗偷。乃将不堪物货,多添价殖,尽意收买,致使本分之人不得易换。又有能通话语无知之徒,心生奸计,巧言啜哄来人。”(23)为此,正统年间,辽东都指挥使司不得不下令禁止:“今出告示,仰令提督委官,今后遇有朝鲜国使客人到来,但有本城官军之家,将带货物,到彼易卖,务要当官逐一检省,不系违禁货物,明白附籍记名,许令两平交易。得至回还,将各人所换对象,检验记数,方许放出开具手本呈报。仍令守把老军人等巡绰缉访,若有窃取使客物件,并将不堪物货多添价殖,收买及诱引使客人等到家或在途交易者,就连人货捉拿赴司。以凭行送,法司问罪,追货没官。所委官员,不许循私故纵,乃因而生事,刀澄留难,事发到官,一体照问。”(24)这份告示呈现了当时中朝之间官方允许的贡使贸易中私人贸易的基本实态。

明代,中朝间的海上贸易主要集中在山东半岛的登莱一线,当时登莱沿海的居民时常以捕鱼、采参等名目到朝鲜半岛进行贸易活动,这其中也不乏走私贸易。对此,冯梦龙《海运新考》中有相应记载:“查得海禁久驰,私泛极多。辽东、山东、淮扬、徽、苏、浙、闽之人,做卖鱼虾、腌猪、及米、豆、果品、磁器、竹木、纸张、布疋等项,往来不绝,乘二十年大势。傍海而行,间有远泛大洋。缘僻在一隅,官兵并不讥呵。”(25)隆庆年间明政府放松海禁政策,中朝间的民间贸易则明显增多,政府也相应地加强了管理:“海运既通,岂容私泛?”下文给山东抚按官,要求严厉查处民间走私行为,“严谕商民并各岛寄庄辽人,自今行海,俱由岛屿之内,一则藉其往来熟习潢道,但有擅造双轨大船,远泛大洋、私卖违禁货物者,巡海官兵捕送官司,照依律例问罪。船货一半入官,一半给有功之人充赏。或有异样船只,合艘远来,欲行内泊事,有可疑者,不拘是盗是夷,一面诘捕,一面飞报抚按,相机施行,事情重者奏闻定夺”(26)。万历三十五年,明朝兵部“题朝鲜国王李昖所奏捕获海贼事宜”移文朝鲜政府:“凡视汛之时,遇有船舰,若系漂流商民,不操器械者送还中朝,若系劫贼,不论是否中国人民,概行剿截,其两阵交击格杀,自宜相当。如有就执者,审系中国人民,即告致阙下,于以置之典刑,使贼民晓然,知该国之不易与,而天朝之不纵奸。”(27)由此可以看出,当时已有海上武装走私。

但这种查处往往流于形式。由于私贸利益的诱惑,很多情况下,巡海官兵也加入了私贸易行列。对此,时任辽东经略的熊廷弼在其《重海防疏》中有详细陈述:“顾边防之难,难在虏,而海防之难,难在中国。往时中国之难,难在海上之亡命,而近日之难,难在防海之官军。”他直陈其时官兵民相互勾结,从事海上走私贸易。“此辈惯走海上如平地,既习知远夷财宝之饶,又有器械以藉之,糇粮以赢之,战舰以资之,而又有主将之资本,以为营运出入之印票,以为符验,关津不敢阻,有司不敢诘。经年镇月,出没于海岛之间”。他任职期间,勘察边事至镇江(今丹东),中江商民数百人与朝鲜义州府尹韩得远均向其申诉巡海官兵参与武装走私之事。“两年以来,外洋海船装载货物络绎不绝,漏报皇税,逼勒各行强栽货物,一不应承,辄以兵器恐其后,以致商民不得买卖,税银无从办纳”(28)。当时镇江游击吴宗道及其家人参与的走私贸易,以浙江人充当登莱船副,“两年陆续到镇江、旅顺、金、复及海外各岛者约三四十只不等”,他们还收容朝鲜人为家丁,“变丽服乘辽船潜往铁山、别东、大张各岛,换买貂参等物”(29)。最后,吴宗道虽然被“革任听勘,永不叙用”,但这诸种现象则令两边政府进一步加强海洋贸易的管理与控制。在这一政策背景之下,双方的民间贸易便受到很大限制。万历年间,几乎每年都有私往朝鲜贸易而被朝鲜政府押送回中国的商民,而且不仅赴朝私贸的商人要被遣送回国,即便去日本贸易而因风漂流至朝鲜半岛的中国商人,也要被遣送回国(30)。

明代,中朝之间一度还有官方准允的“中江关市”的双边贸易。由于朝鲜在抗倭战争中受到重创,为民生之计,朝鲜向明政府提出了开设“中江关市”的要求。万历二十一年十二月,朝鲜户曹咨报辽东都司:“自经兵祸,农桑并废,一应官军粮饷及本国经费,十分匮乏。平安一道霜雹为灾,禾谷不登,各处饥民赈救无策。而辽东地方米豆甚贱,合无于中江去处,姑开场务通行买卖”(31)。明辽东都司正式同意了朝鲜的请求,此为“中江关市”之始。每次开市,“日中而会,日昃而罢”(32)。万历二十七年,中朝抗倭战争胜利,明朝军队刚撤回中国,朝鲜就以关市交往多有奸顽之徒、致扰官府为由,提出革罢关市的建议:“今据前因为照,小邦先因公私财粟匮乏,咨请辽东都司,暂于中江地面,关市买卖,蒙利多矣。但近来有等轰顽之徒,因此关市,私相往来,至于欺取货物,致扰官府,事甚骇愕,情极可恶。若不既行罢市,申明禁约,日后惹事,患在难防。乞贵院,勿许后集买卖,请照验施行”(33)。此后,朝鲜方面对中江关市的贸易便呈消极态度,时常停罢。至万历四十一年(1613),明朝最终同意停止中江互市。

中江互市促进了中朝两国的官方与民间的贸易,使边境民间贸易得到了短时期的合法化,满足了两国人民的生产和生活的需要。只是它在中朝双方政府的严密监督之下,特别由于朝鲜政府的保守政策,最终无法避免被终止的结局。

明后期,朝鲜与后金也多有贸易。当时后金经济落后,所产粮食仅供食用,若遇灾荒之年,便不敷食用。加上受明朝经济禁运封锁的影响,后金各类民生必需品甚是缺乏。通过与朝鲜的互市、信使贸易、民间贸易乃至走私贸易等经济交流方式,后金不仅补充了其自身所需的各类民生必需品,还用与朝鲜贸易所得,转向蒙古买马,从而壮大军事力量,这对后金(清)的军事扩张与发展意义重大(34)。

明代中朝间的民间贸易,皮岛贸易值得关注。明后期,皮岛贸易在后金与明朝之间起到重要的贸易中介作用,朝鲜商人将人参、银两、粮米等运往皮岛,从皮岛商人手中换取中原内地的绸缎、青布、纸张等日用生活品,转卖给急需这些物品的后金商人,再从后金商人手中换取人参、银两和貂皮。皮岛在朝鲜史料中称椴岛,因其处于鸭绿江以东,故明朝人称其为东江。自天启二年(1622)十一月毛文龙入据后,该岛成为明朝的海外军事基地。明政府利用毛文龙在皮岛,一方面监护朝鲜,防止其倒向后金,另一方面也对后金进行牵制。毛文龙则以接济军饷之名,鼓励中朝民间贸易,并在皮岛和蛇浦两处设栅收税,在铁山开设马市(35)。因此,毛文龙统领皮岛时,该地商贸最为活跃。其时辽东地区许多民众皆卷入皮岛贸易,号称岛上房屋林立,商船往来如织(36)。朝鲜《仁祖实录》曾记载了皮岛开市及毛文龙坐收税银的盛况:“毛都督于岛中,接置客商,一年收税,不啻累巨万云。……我国则京外商人,云集椴岛,赍持银参,换贸物货者,不可胜数”(37)。以致朝鲜称“岛中之马市不罢,则译官商贾辈买卖之路不绝”(38)。皮岛一时成为中朝之间的交通和贸易中心。

明末,山东半岛商人航海前赴皮岛贸易者很多。天启四年(1624)四月二十日,朝鲜使团洪翼汉一行前往山东半岛途中,见“唐船数十只自椴岛尾来”(39)。九月一日,他们一行在登州又“遇一商舶,往锻岛者,以一行留登州事,具状启寄之”(40)。天启六年九月,户部的一份复议中说,在登州去皮岛的航道上,从事贸易的海商“不下五六百人,半在登州、半在海外”(41)。

朝鲜《仁祖实录》中,也有关于山东商人黄汝诚前往皮岛贸易因风而漂向朝鲜半岛的记载。崇祯二年八月,“济州漂流唐人十名到京。上命礼宾寺,丰其馈饷,遂差人押赴中朝。唐人黄汝诚等言:载米布等物,前往椴岛,自黄河小口出,至小海洋中,狂风夜作,迷失海道。漂到一处,登岸汲水,询知贵国旌义地方。下陆之际,狂风又作,本船漂去,不知何向”(42)。另据《崇祯长编》记载,“初,登州僻在海隅,素称荒阻。自万历戊午(万历四十六年,1618)以来,辽人渡海,避处各岛及诸州县间。毛文龙号召为一军,岁饷八十万,皆从登州达皮岛中。而辽地一切参貂之属,潜市中土者亦由登地内输,由是商旅之往来云集登海上,登之繁富遂甲六郡”(43)。可见其时民间贸易之盛。

崇祯二年(1629)三月,袁崇焕督师蓟辽,为了节制毛文龙,“奏设东江饷司于宁远,令东江自觉华岛转饷,禁登莱商舶入海。自是岛中京饷,俱著关宁经略验过,始解朝鲜贡道往宁远,不许过皮岛。商贾不通,岛中大饥,取野菜为粮”(44)。这样,贸易线路便改为从旅顺口绕过老铁山进入辽东湾觉华岛(今菊花岛)至宁远卫(今兴城市)登陆,由此进山海关入北京,登州海路被弃。后来毛文龙为袁崇焕所杀,东江贸易中断。从此,中朝间的民间贸易每况愈下。

清代,中国与朝鲜的贸易往来仍然主要通过官方主导的使团进行(45),与此同时,两国政府在边境地区开设“互市”进行贸易往来。清代,中朝间主要有三个比较稳定的边市,即中江市、会宁市、庆源市。中江为鸭绿江中之中江岛,属朝鲜义州。会宁为朝鲜咸镜北道会宁府城,在图们江东南岸,与今吉林省和龙县相对。庆源为朝鲜咸镜北道庆源府治,在图们江西南岸,与吉林晖春隔江相望。中江开市于明崇祯元年(1628年,后金皇太极天聪二年)。其时后金与明朝连年战争,经济凋敝,缺乏粮食与农具,需要同朝鲜进行商品交易。会宁开市于崇德年间,庆源市开市于顺治三年(1646)。居于岩丘(今俄领之严杵河流域)的赖达湖最早参与开市,故朝鲜早期文献将庆源开市称为岩丘开市。会宁、庆源开市,朝鲜方面称之为北关开市,由于两者相对较近,所以人们常将两市并提(45)。

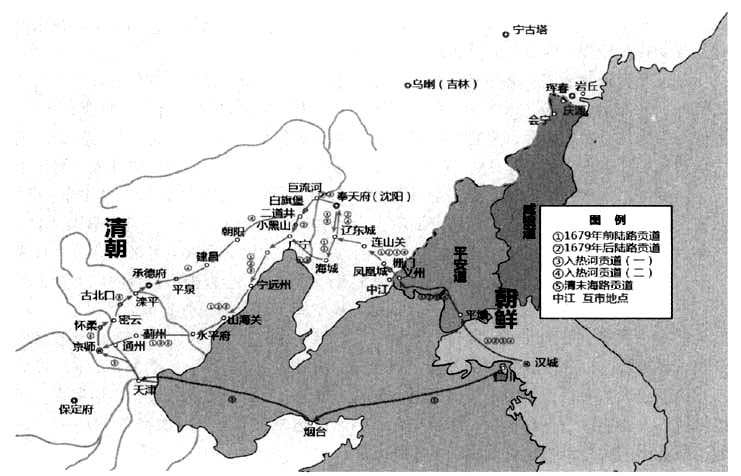

图2 清代中朝贸易路线图(46)

由于这三座城市都在中朝边境上,所以也称之为边市贸易。清兵入关后,三市贸易渐趋正常。清政府主管开市的部门初为户部,顺治十年(1653),始归礼部,朝方开市的组织者则是当地官吏。三市的贸易场地、交易日期、贸易品种及数量均接受双方政府的管辖与监督。一般是会宁市结束后,庆源市开,时间限于20天,但时常延期。

清初,中江开市中方参与贸易的主要为凤凰城附近三堡人员,即在凤凰城、新城、守阳居住之章京、兵丁,北京八旗家丁及各王府属下商人不准再参与中江贸易。朝方参与交易的主要是黄海道、平安道的居民和商人。“中江开市”后,起初也只是允许两国商人按官府规定之物品进行贸易,禁止商人的私人贸易。康熙年间有了私市(47),公市交易只一天,不收税,然后交易私货。康熙二十九年之后,开始有职业商人参与其中,清政府对参与私市的中国商人征以百分之三的营业税。此种交易,朝鲜人称之为中江后市,它虽未得到朝鲜政府的承认,但因有利可图,发展很快,交易规模甚至一度超过公市。后来义州和开城的富商在清朝使臣返回之际,便携带人参与银两加入其列,渡江到“栅门”(凤凰城边门)进行私下贸易,时称“栅门后市”。由于获利丰厚,栅门后市兴盛,中江后市走向衰落(48)。

会宁、庆源互市,中方参加贸易者主要是宁古塔、乌喇、珲春、岩丘等地旗民,朝鲜方面基本是咸镜道民众。两市也有公市、私市及等同私市的马市,双方以物物交换为多,主要是两国边民生产生活所需的耕牛农器及盐、锅等生活用品,地方性边境贸易色彩尤浓(49)。

清政府是三市的倡导者,且对朝鲜商人格外优惠。对此,博明所撰《凤城琐录》有载:“国家嘉惠远人,凡鲜人之物,毫无收取。所抽乃边门商民之互市者,马市之兵丁,台站门栅人等所易牛马家农器,亦纳税焉。其有非时之谢恩、称庆诸典礼往来者,则别为造报”(50)。博明本人在乾隆朝为官,专管中江税课,其说法较为可信。但朝鲜政府处于安全等因素的考虑,在边市方面则往往是被动接受较多,时常禁阻其民众参与后市贸易。

由于三江互市限制颇多,无法满足民间需求。加之康乾时期,清政府和朝鲜政府多次禁止沿海居民彼此往来和自由通商,因此,同明代一样,清代中朝边境之间也存在着大量不合法贸易。两国商人经常来往于两国边界,在官吏监察不到的地方从事走私贸易,朝鲜称其为潜商。朝鲜潜商从中国边民、商人手中购买布匹、锦缎等,带回内地诸道转卖。同样,中国商人也聚集中朝边境地区,与朝鲜走私者往来贩卖。其“往来我境,昼夜无常,江边民人,皆知彼中事情”(51)。但中朝双方对走私贸易均严厉打击。朝鲜方面对于走私者的惩罚非常严厉,重犯一律死罪。例如,雍正八年(1730年,朝鲜英祖六年)规定:“作门内见捉,则银百两以上者枭示江边,百两以下者严刑三次,全家徙边;作门外见捉,则百两以上者严刑三次,全家徙边,百两以下者,严刑一次定配。”(52)在这样的政策背景下,民间商人们的发展空间不可避免地受到很大的局限。

清代还有一次官方鼓励的民间贸易。康熙三十六年(1697),朝鲜大饥,朝鲜国王李焯奏请中江开市贸易米毂,以苏困。康熙帝答应了其请求,并于次年二月“命部臣往天津,截留河南漕米,用商船出大沽海口,至山东登州更用鸡头船。拨运引路,又颁发帑金,广给运直,缓征盐课,以鼓励商人将盛京所存海运米,平价贸易,共水陆运米三万石,内加赉者一万石”(53)。这次民间贸易所贩运的大量米粮,有效缓解了朝鲜饥荒。

清代,海路也是中朝商人走私贸易的重要通道,康熙年间中朝民间走私活动非常频繁。“盖自丁丑运粟之后,唐人之谙知海路者,为采海蓼,每于夏秋之交,往来海西,岁以为常。而来者益众,不知为几百艘。地方守令、边将虽欲追逐,而彼众我寡,或潜与酒粮,诱之使去。”(54)这些走私船舶中,有很多来自山东半岛。据朝鲜史料记载,康熙四十二年(1073),“荒唐船出没海中,海西尤甚。船中人,尽削发,服色或白或黑,去来无常。朝廷申勑沿边镇浦,瞭望讥捕。所江佥使李晕,掩捕唐船于长渊白翎、小青等岛,前后被执者五十余名。使译学问情,且夺其票文以闻。大抵皆山东福、登等州人,以渔采为业。船中所载衣服、器皿外,无兵器”(55)。

这种走私活动也给朝鲜方面带来很大困扰。康熙四十二年,朝鲜“以荒唐船申禁事,移咨礼部,付于使行”,内曰:“本国西边一带,自五六年来,上国人托以渔采,驾船越海,到处停泊,侵挠间里,害及民畜。曾烦咨禀,特蒙贵部轸念,回咨内逐一查明,犯人等杖责,地方官罚俸等因,知会当职,奉有德意,遵照施行”(56)。因此,朝鲜政府曾多次将到朝鲜西海岸一带经商、采参的山东人自陆路押解回中国。《备边司誊录》中便收录了发生在17—19世纪的48件中国漂流民事件的“问情别单”(57),其中有很多人被遣返回中国。

但由于利益诱惑,因朝鲜沿海一带的官员执行禁令并不严格。加之闯入朝鲜海域捕鱼走私的船只太多,频繁的抓捕、解送也是一项沉重的负担,“荒唐船人,才已押送,未满一朔,又此捕捉。每每押送,其弊难支”。及至后来,朝鲜政府示意:“此后荒唐船浮在洋中者,不必驱入内洋,以贻押送之弊”(58)。海上贸易,遂成为清代中朝民间贸易非常重要的一部分。

纵观明清时期中朝间的民间贸易,虽然双边政府对私贸行为严加禁断,严厉惩处,但两国的民间私贸却始终未曾中断。由于缺乏详细的史料记载,我们很难有确切的数字来估算民间贸易在明清与朝鲜半岛的整个贸易体系中所占的比例(59)。不过,相比较于占主体地位的朝贡、宗藩贸易,民间贸易的诸多商品大多是百姓日常生活所需要的,民间私人贸易更符合市场、经济的发展规律。也正因为此,走私贸易无法从根本上禁止,为了巨额利润,许多人甘愿冒险来从事这种私人贸易。民间贸易是明清时期中朝间一个非常重要的贸易渠道,促进了双边的经贸交流。直隶总督方承观论及清代乾隆时河北冀、赵、深、定等地棉织品纺织与流通情况时曾指出,“冀、赵、深、定诸州属农之艺棉者,什八九,产既富于东南,而织纴之精,亦遂与松、娄匹”,所产棉布除供本地消费外,“更以其余输溉大河南北,凭山负海之区,外至朝鲜,亦仰商贩之供楮布之用”(60)。通过这种贸易形式,中国货物如纺织品、药材、书籍等大量进入朝鲜,满足了朝鲜各阶层的生活需求,拓展了中朝两国的贸易领域。

由于明清时期中朝之间的贸易以官方主导的贡使(宗藩)贸易为主,民间贸易受到很大的限制。在这样的政策背景之下,从事民间贸易的商人们的正常利益时常得不到保障,其经历也大多曲折坎坷,命运多舛。海路贸易有因风失船的风险,而陆路贸易也同样面临人财两空的威胁。

如前文所述,崇祯二年,山东商人黄汝诚前往皮岛贸易,因风失船而漂向朝鲜半岛,遂被遣返。黄汝诚等人还算是幸运的,虽然船被漂走,财物尽失,但他们毕竟还得到了朝鲜政府的关照,“上命礼宾寺,丰其馈饷”(61)。只是,他们被遣返回国之后的命运便不得而知了。

相比之下,崇祯八年(1635)几个商人的遭遇,则要悲惨得多,最终竟是性命不保。据《朝鲜实录》记载,崇祯八年十二月,后金使臣马夫达闯入朝鲜宣川蛇浦,“执汉人七人,夺牛四、马十二、骡一、青布一千匹、花丝铀三百匹,潞州铀四十匹。五人则斩首,一人则割两耳及鼻而送之,使归告督府,一人则削发率去”,(62)。

清代前期中朝辽东边贸活动中,有来自山东、山西、辽东等地的商人。山东人在栅门经营者较多,时称乾隆中叶,金州、复州、盖州“与登莱对岸及各属,皆为山东人所据”(63)。山西商人在辽宁、吉林人数不如直隶、山东人数多,但也广受欢迎。人称栅商以晋商最能“曲尽情礼”,即态度行为最佳。山西平定州盂县人在辽西中后所开设帽铺,朝鲜人回程时订购带走,铺商还远至凤凰城参加栅门后市。至乾隆中叶,南方商船已直泊牛庄,北京、辽东、山西、山东商人前往栅门后市,推销毡帽、大布、棉花(64)。

明清中朝双边贸易中,见诸记载最终发迹的中国商人往往与使臣贸易有关,且多为旗人或具有一定特殊身份(很多是清初被俘或投降的朝鲜人后裔)。他们因语言优势,任职于北京会同馆朝语译官。他们除为朝鲜商人供应货物外,还提供食宿、仓储、运输等服务。更有一部分人通过结交清朝权贵,获得特权,包办朝鲜使团货物自栅门到盛京、北京的运输,同时运销自家商品,专控栅门后市场之利。如徐氏家族,曾数代任职于译馆,至乾隆中叶,徐宗显、宗孟兄弟仍任职于译馆,其父亲、叔父则于凤凰城栅门内,借其势力垄断车运及买卖。其时“雇车者(营车运者)徐、王、马、哈等七家雄霸边门,渐复揽头之法,皆六太爷及宗孟所兜挽也”(65)。

在北京城朝鲜馆周围,则形成一些专门以朝鲜使团为贸易对象的富商大贾。康熙年间的郑世泰,便是从事对朝贸易发家,成为北京屈指可数的富商(66)。李宜显在其《庚子燕行杂识》中记载:“郑世泰,即北京大贾也,其富罕俪。我国所买锦缎,皆出其家。至于世所称难得之货,求之此家,无不得者。下至花果竹石,名香宝器,亦皆种种具备。家在玉河桥大路之南,制作甚宏杰,拟于官阙。为我国买卖之主,故译辈凡有大小买卖,奔走其家,昼夜如市。此人通南货,而今番货到稍迟,译辈以故延行期。使行淹速,此人实执其权矣。其容貌瘦黑,甚没风采,不似万金财主云矣。”(67)其家族的繁盛一直延续到乾隆三十年(1765)。

明清时期,经营中朝贸易的商人应该为数不少,但见之于史料传记中的大商人则不多。依笔者目前所翻阅的明清徽商与晋商的材料中,著名的世商大族很少涉及朝鲜贸易。笔者推测,因为中朝民间贸易得不到官方支持与鼓励,有很多更是以不合法的走私形式存在,故而徽商、晋商中的世家大族可能参与不多,即便有大的商人家族涉及其中,其传记中当也不会大加记载。

总体而言,明清时期,中朝之间在以官方为主导的封贡(宗藩)贸易体系下,民间贸易的发展受到很大的制约。明代,官方允许的马市及边境互市均有普通民众参与,明后期的椴岛贸易更是兴盛一时,边境及海上走私贸易也是民间贸易的重要组成部分。清代官方允许的边市贸易中,中方参加人员有一定的身份限制,民间贸易在很大程度上仍以走私的形式进行。因此,明清两朝,中朝正常的民间贸易始终处于不发达的状态。

造成这一局面的原因比较复杂。有学者认为,在“天朝礼治体系”之下,中国和朝鲜的贸易往来具有结构性障碍。在这种建立在自足自给的小农经济之上的礼治体系中,“狭隘的国民经济的概念及政策,使商人不被容许享有‘一席之位’;中国的儒家思想及其‘王道之治’和礼治主义,便是一个高度仇视商业、极力压制商人的体系”(68)。在这样的社会环境中,其建立商品经济的基础薄弱,境内外的市场需求受到抑制。“这种反对商业的思想及政策,在高丽王朝末期,发展得很快,而贯穿于整个李氏朝鲜的时代中。”(69)笔者以为,文化因素固然值得关注,但就中朝民间贸易而言,双方政策的限制当是重要因素。从明清两朝民间屡禁不止的走私贸易及毛文龙时期椴岛民间贸易的繁盛可以看到,中朝双方的市场需求还是比较大的。恰恰是两边政府的严禁政策,压抑了民间的商业行为,这也导致了明清时期中朝民间贸易的从属地位及其发展的不充分性。由于这个原因,民间贸易中商人们坎坷多舛的命运便也在意料之中了。

注释:

①万明:《郑和下西洋与亚洲国际贸易网的建构》,《吉林大学社会科学学报》2004年第6期。

②[日]滨下武志:《近代中国的国际契机》,朱荫贵等译,中国社会科学出版社1999年版,第57页。

③有学者把“中世”(唐代至宋元时期)韩中贸易更细分为官贸易、附带贸易、公认民间贸易、秘贸易等几种。官贸易一是指狭义的朝贡贸易,二是指使臣或随行商人公开进行的公贸易;附带贸易是指使臣以个人资格从事交易的行为;公认民间贸易主要指被称为“互市”或是“开市”的民间贸易;所谓秘贸易是指越过官贸易、附带贸易及公认民间贸易等诸种合法贸易的条例与规定而进行的私下贸易。参见[韩]全海宗《中世纪韩中贸易形态初探》,载全海宗著、金善姬译《中韩关系史论集》,中国社会科学出版社1997年版,第243-249页;侯馥中在其博士论文《明代中国与朝鲜贸易研究》(山东大学博士学位论文,2009年)中,将明代中朝贸易的基本形态分为贡赐贸易、明朝官方的和买贸易、使臣贸易与民间贸易等四种类型。

④《明史·食货五》卷81,中华书局1974年版,第1980页。

⑤《明太祖实录》卷57,洪武三年冬十月丁巳条,中国台湾“中研院”史语所校勘本(1962年影印)。

⑥《明太祖实录》卷68,洪武四年九月丁丑条。

⑦《朝鲜王朝世宗实录》卷27,七年二月己未。本文《朝鲜王朝实录》的相关内容由金知恕博士协助核对,谨此致谢。《朝鲜王朝实录》在线查阅:http://sillok.history.go.kr/inspection/inspection.jsp?mTree=O&tabid=k&id=k。

⑧以往学界关于中朝贸易的研究比较侧重于官方贸易,对民间贸易的研究比较少。使臣贸易中的私人贸易于史料中还有迹可寻,而民间私人贸易方面的记载着实稀少。本文历经爬梳,力争从极为有限的资料记载中,管窥明清时期中朝民间私人贸易的实态及双边贸易中民间商人的命运。文中亦对以往学界摘引错讹的相关史料进行了校对与订正。

⑨《明太祖实录》卷75,洪武五年八月癸卯条。

⑩蒋菲菲等:《中韩关系史(古代卷)》,社会科学文献出版社1998年版;张士尊:《明朝与朝鲜交通路线变化考》,《鞍山师范学院学报》2000年第2卷第4期。

(11)(12)《大明会典》卷153《马政四》,《续修四库全书》本,上海古籍出版社2002年影印版,第587页。

(13)《明太祖实录》卷230,洪武二十六年十一月戊午。

(14)《朝鲜王朝太祖实录》卷2,元年十二月庚午。

(15)本文插图均由林炫羽博士协助绘制。资料来源:张存武《清韩宗藩贸易(1637—1894)》,台湾“中研院”近代史研究所专刊(39)1985年6月版,第32-33页;张士尊《明朝与朝鲜交通路线变化考》,《鞍山师范学院学报》2000年第2卷第4期;张士尊《明代辽东边疆研究》,吉林人民出版社2002年版,第39-51页;杨雨营《十六至十九世纪初中韩文化交流研究》,复旦大学博士论文2005年;陈尚胜《山东半岛与古代中韩交流的历史进程》,载陈尚胜主编《山东半岛与中韩交流》,香港出版社2007年版,第22-30页;权近《奉使录》,载林基中编《燕行录全集》第1卷,韩国东国大学校出版部2001年版;洪翼汉《花浦先生航海朝天录》,载林基中编《燕行录全集》第17卷。

(16)《朝鲜王朝太宗实录》卷11,六年二月乙丑。

(17)《朝鲜王朝文宗实录》卷8,元年七月乙丑。

(18)《朝鲜王朝中宗实录》卷56,二十一年元月壬辰。

(19)《朝鲜王朝中宗实录》卷98,三十七年闰五月己未。

(20)《朝鲜王朝明宗实录》卷17,九年十二月乙未。

(21)《朝鲜王朝世宗实录》卷13,三年八月癸巳。

(22)《朝鲜王朝世宗实录》卷106,二十六年十月癸酉。

(23)(24)《朝鲜王朝世宗实录》卷86,二十一年九月辛亥。

(25)(26)冯梦龙《海运新考》卷下,载《玄览堂丛书》(八),台北正中书局1979年影印本。

(27)《明神宗实录》卷440,万历35年十一月己酉。

(28)(29)(明)熊廷弼:《重海防疏》,载《按辽疏稿》卷1,引自《续修四库全书》史部第491册,第437-440页。

(30)参见[日]松浦章《明代末期的海外贸易》,《求是学刊》2001年第2期。

(31)《朝鲜王朝实录·光海君》卷114,九年四月辛丑。

(32)《朝鲜王朝宣祖实录》卷131,三十三年十一月丙辰。

(33)《朝鲜王朝宣祖实录》卷125,三十三年五月丁未。

(34)吴士英:《清初中朝经济交流略论》,《山东大学学报》1992年第1期;文钟哲:《浅谈明代女真族与朝鲜人之间的边境贸易》,《满族研究》1996年第2期;刁书仁:《明代女真与朝鲜的贸易》,《史学集刊》2007年第5期;王臻:《明代女真族与朝鲜的边贸考述》,《延边大学学报(社会科学版)》2002年第1期。

(35)陈生玺:《明将毛文龙在朝鲜的活动》,载陈生玺《明清易代史独见》,上海古籍出版社2006年版,第237页。

(36)姜龙范、刘子敏:《明代中朝关系史》,黑龙江朝鲜民族出版社1999年版,第489页。

(37)《朝鲜王朝仁祖实录》卷19,六年十二月丁未。

(38)《朝鲜王朝仁祖实录》卷23,八年十二月乙卯。

(39)(40)洪翼汉:《花浦先生航海朝天录》卷1,载林基中编《燕行录全集》第17卷,韩国东国大学校出版部2001年版,第131、143页。

(41)《明熹宗实录》卷76,天启六年九月。

(42)《朝鲜王朝仁祖实录》卷21,七年八月辛酉。

(43)(清)汪楫:《崇祯长编》卷55,崇祯五年正月辛丑,载台湾“中研院”史语所校勘本《明实录·附录之四》(1962年影印版)。

(44)计六奇:《明季北略》卷5《袁崇焕谋杀毛文龙》,中华书局1984年版,第115页。

(45)学界将这一贸易关系亦称为宗藩贸易。参阅张存武《清韩宗藩贸易(1637—1894)》,台湾“中研院”近代史研究所专刊(39)1985年6月版。

(46)张存武:《清韩宗藩贸易(1637—1894)》,台湾“中研院”近代史研究所专刊(39),第167-177页;赵兴元:《清代中朝之间的边市贸易及影响》,《北华大学学报》(社会科学版)2006年第7卷第3期。

(47)沈阳是清未入关前的政治中心,康熙18年(1679)以前,一般使团都要到此作短暂停留,再返回辽阳。

(48)按所谓私市,主要指法外货品与限外交易人的交易。参见张存武《清韩宗藩贸易(1637—1894)》第三章《边市》。

(49)张存武:《清韩宗藩贸易(1637—1894)》第三章《边市》;吴士英:《清初中朝经济交流略论》,《山东大学学报》1992年第1期;张士尊:《清代中江贸易和中江税收》,《商业研究》2010年第6期。

(50)王崇实:《会宁、庆源开市——谈清代吉林与朝鲜的边境贸易》,《吉林师范学院学报》1991年第2期;蒋非非、王小甫等著《中韩关系史》,社科文献出版社1998年版,第346-350页。

(51)(清)博明希哲:《凤城琐录》,载《辽海丛书》第一册,辽沈书社1984年影印版,第272页。

(52)《朝鲜王朝英宗实录》卷35,九年七月壬辰。

(53)《备边司誊录》,英祖六年庚戌十一月十七日。转引自刘为《清代朝鲜使团贸易制度述略——中朝朝贡贸易研究之一》,《中国边疆史地研究》2002年第4期。

(54)《御制海运赈济朝鲜记》,载《四库全书·圣祖仁皇帝圣训》,康熙三十八年(1699)己卯二月丁未条,上海古籍出版社2003年影印版。

(55)《朝鲜王朝英祖实录》卷38,十年五月辛巳。

(56)《朝鲜王朝肃宗实录》卷38,二十九年六月辛丑。

(57)《朝鲜王朝肃宗实录》卷38,二十九年九月甲子。

(58)邹然:《从〈备边司誊录〉“问情别单”看朝鲜王朝对海禁令的认识》,《黑龙江史志》2014年第15期。

(59)《朝鲜王朝肃宗实录》卷59,四十三年二月戊子。

(60)张存武认为,清韩三处边市之公私交易额大致每年在一至四万两银之间,崇德间使行交易及各种临时采购每年约在一万两之内,顺治十年前约每年三、四万两,是年至康熙元年约二十万余,其后增至七、八十万,雍正至乾隆初下降,其后至嘉庆间年第四十余万。而清韩封贡贸易(陆路贸易)则无系统研究,其实情不详。参见张存武《清韩宗藩贸易(1637一1894)》,台湾“中研院”近代史研究所专刊(39),第223页。

(61)(清)方观承:《御题棉花图册·跋》,载(清)董诰辑《授衣广训》,引自郑振铎编《中国古代版画丛刊》第4册,上海古籍出版社1988年版,第712-713页。

(62)《朝鲜王朝仁祖实录》卷21,七年八月辛酉。

(63)《朝鲜王朝仁祖实录》卷31,十三年十二月庚辰。

(64)(清)博明希哲:《凤城琐录》,载《辽海丛书》第一册,第274页。

(65)张存武:《清韩宗藩贸易(1637—1894)》,台湾“中研院”近代史所专刊(39),第104-105页。

(66)张存武:《清韩宗藩贸易(1637—1894)》,台湾“中研院”近代史所专刊(39),第104页。

(67)祁庆富、金成南:《清代北京的朝鲜使馆》,《清史研究》2004年第3期。

(68)[韩]李宜显:《庚子燕行录》,载林基中编《燕行录全集》第35卷,第475-476页。此外,[韩]金昌业在其《老稼斋燕行日记》中也有类似记载。

(69)(70)黄枝连:《东亚的礼仪世界——中国封建王朝与朝鲜半岛关系形态论》,载《天朝礼治形态研究》(中卷),中国人民大学出版社1994年版,第372、373页。

(转引自《社会科学》2016年第3期)