魏志江,中山大学国际关系学院行政负责人,教授,博士生导师,研究方向: 东亚国际关系史与欧亚丝绸之路区域史等;

郑洁西,宁波大学历史系副教授,研究方向: 中外关系史等。

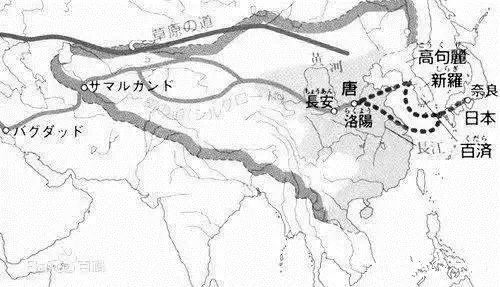

唐朝与新罗、渤海以及日本的北路航路,在《新唐书》里有载。其论及唐辽东方面的海路谓:“登州东北海行,过大谢岛、龟歆岛、末岛、乌湖岛三百里,北渡乌湖海,至马石山东之都里镇二百里,东傍海壖,过青泥浦、桃花浦、杏花浦、石人汪、橐驼湾、乌骨江八百里。乃南傍海壖过乌牧岛、贝江口、椒岛,得新罗西北之长口镇,又过秦王石桥麻田岛、古寺岛、得物岛千里,至鸭绿江唐恩浦口。”此为登州至朝鲜半岛鸭绿江口的航路。而遣唐使前期的大体航线为,从博多湾出港,沿朝鲜半岛西海岸北上,经仁川港北上,抵达黄海道丰州,过鸭绿江,横渡渤海湾口,抵达辽东半岛东海岸,然后到达山东登州上陆。从中国返回日本的海域航路,据木宫泰彦考证也是如此。如日本仁明天皇承和十四年(847),高僧圆仁从唐朝返回日本时,即自楚州沿海岸北行,到山东登州文登县赤山莫琊口(山东靖海湾附近),然后横渡黄海,沿新罗西岸南下,经过济州岛、值嘉岛(今平户列岛),再到筑前的博多。

北路航线曾经是中日海域交涉的主要传统航线。从日本舒明天皇二年(630)八月第一次派出遣唐使,到天智天皇八年(669)遣唐使的派遣,除孝德天皇白雉四年(653)遣唐使外,大体上亦是沿此航路往返中日海域。

北路航线中还有一种经由渤海国的情况,这与传统的北路是有所区别的。由渤海至日本的航路,可分为沿朝鲜东部海岸南下的朝鲜沿岸航路、横渡日本海航路和经由库页岛、北海道的北环航路3种情况。⑤例如日本圣武天皇天平五年(733)遣唐使的回程,大使多治比广成走南岛路,但判官平群广成回国时其实是经由渤海国的北路。据《续日本纪》和唐朝国书《敕日本国王书》的记载,平群广成等人最初试图和大使多治比广成一样走南岛路,从海上直航回国,却不幸遭遇恶风漂到昆仑国(唐朝文献称“林邑”,即占城国,今越南南部),历经九死一生方始回到唐朝。其后由在唐为官的阿倍仲麻吕(日本文献又称“阿倍仲满”,唐名“朝衡”)的奏请,获允取道渤海国回国。其当时的路线:先到山东半岛的登州,横渡渤海进入渤海国境内,再从渤海国东部口岸出发沿海岸北上,经库页岛、北海道南下,抵达日本东北的出羽国(今山形县和秋田县),最后回到平城京(在今奈良县)。又如,日本孝谦天皇天平宝字二年(758)赴日的渤海使次年回国时,带同当年的遣唐使(迎入唐大使使高元度、判官内藏全成一行)先到渤海,嗣后由渤海经陆路再入大唐。而这批遣唐使中的判官内藏全成一行回国时亦先到渤海,再回日本。其当时的航路,因日本与新罗、虾夷(日本东北和北海道一带的原住民为阿伊努族)交恶,故而采用了横渡日本海的航路(但内藏全成一行回国横渡日本海时遭遇暴风漂至对马岛)。

南岛路之说,最早由森克己提出。他把此路线析离大洋路(南路),将之正式命名为南岛路,并全面考述了南岛路航线,指出南岛路自筑紫的大津浦出发,迂回肥后国的松浦郡庇良岛(即今平户岛),继沿天草岛、萨摩国沿岸南下,再经多褹(种子岛)、夜久(屋久岛)、吐火罗(宝七岛)、奄美(奄美大岛)、度感(德之岛)、阿儿奈波(冲绳岛)、球美(久米岛)、信觉(石垣岛)诸岛南下,到海面相对狭窄的地方方始横渡东海,到达中国长江口附近港口。森克己的南岛路之说后来成为定论,在学术论著、辞典、教科书中多被沿袭,但在学术界仍多异议。其中市村宏、东野治之、大日方克己等人否认南岛路作为遣唐使路线的存在,认为此路线并非遣唐使预设路线,将之看作遣唐使取道南路遭遇海难时偏移大洋路的漂着路线,只是从属于大洋路(南路)。但从史料来看,中日海域交涉的南岛路应该是存在的。

从日本史籍来看,遣唐使其实早在7世纪中叶就已经出现在了南岛路上。日本孝德天皇白雉四年(653)的遣唐使分两路入唐,其中吉士长丹一行经北路到达唐朝,高田根麻吕一行却在九州南部的萨麻(萨摩)阖船覆没,仅有5人得以生还。木宫泰彦和森克己据此推测高田根麻吕一行有可能是试图开辟南岛路的先驱。

另据《续日本纪》的记载,日本文武天皇庆云元年(704)的遣唐使粟田真人“初到唐时”的地点是“大周楚州盐城县”。倘若取道北线的话,本应该在山东半岛的登、莱一带登陆,不太可能着岸于长江边的盐城。可见,此次遣唐使的航线,如果不是北路航线的漂着路线的话,则在当时也有可能已经开始取道南岛线。再考此次遣唐使使节团成员山上忆良为圣武天皇天平五年(733)的遣唐使大使多治比广成送行的《好去好来歌》(万叶假名和歌)。其中有“智可能岫欲利,大伴御津滨备尔,多太泊尔,美船播将泊都都美无久,佐伎久伊麻志弖速归坐势”之句,“御津”是指大阪的南波津,“智可能岫”是指值嘉岛(五岛列岛)中福江岛三井湾所在的海角,此地是遣唐使取道南岛路的必经之路。这段和歌意为期待遣唐使从大唐平安渡航至“值嘉之岬”并回到“御津”即大阪南波津。可见,山上忆良根据自己往年的遣使经历,可能将多治比广成一行的回路预设为从大唐直航回到值嘉,再由值嘉回到难波津。而值嘉为南岛路的必经之所,在当时被认为是日本的最西端,一定程度上已经偏离了传统的北线。事实上,在次年(734),这批遣唐使返航日本时的着陆地恰为九州南部大隅群岛上的种子岛,而种子岛就是南岛路航线上的一个重要岛屿。可见,在7世纪前期,遣唐使已经开始利用经由九州南部岛屿的南岛路。

而中日间经由琉球群岛的南岛路之开辟,根据《唐大和上东征传》记载,最早当始于唐天宝十二年(日本孝谦天皇天平胜宝五年,753)。此次遣唐使的回程启程于唐天宝十二年(753)十月底,“和上于天宝十二载十月[十]九日戌时,从龙兴寺出……乘船下至苏州黄[泗浦]……(十一月)十五日壬子,四舟同发……十六日,发。二十一日戊午,第一、第二两舟同到阿儿奈波岛,在多弥岛西南;第三舟昨夜已泊同处。十二月六日,南风起,第一舟着石不动,第二舟发向多弥去。七日至益救岛。十八日,自益救发……廿日乙酉午时第二舟着萨摩国阿多郡秋妻屋浦。二十六日辛卯,延庆师引和上入[太]宰府”。“阿儿奈波岛”即冲绳岛,“多弥岛”又写作“多褹岛”,即今种子岛,“益救岛”又写作“夜久岛”,即今屋久岛。鉴真一行自冲绳岛登陆,沿这些岛屿北上,经过萨摩国,最后回到太宰府。据太宰府在天平胜宝六年(754)的汇报,当时遣唐使返回日本时,“举帆指奄美岛去”。可见,当时遣唐使回国航线的预定登陆地是“奄美岛”,即奄美大岛。但在实际航海过程中,第一、第二和第三船都偏离到了更加南面的“阿儿奈波岛”即冲绳岛。此为目前所知自中国东南沿海经琉球群岛到达日本的最早航路记载。在此之前,因为西南诸岛已经归附日本,如多弥岛、益救岛、奄美大岛等。同时,由于“新罗梗海道,更繇明、越州朝贡”,所以,至迟从任命藤原清河为大使,大伴古麻侣、吉备真备为副使的日本孝谦天皇天平胜宝四年(752)遣唐使开始。日本遣唐使已经放弃沿朝鲜半岛北上抵渤海湾和山东半岛的传统航路即北路,基本上走的是南岛路航线。关于南岛路航线,木宫泰彦认为,这个时期的遣唐使“先从肥前、肥后、萨摩的海岸南下,经过夜久、吐火罗到达奄美附近,从此更西航,渡过东中国海,到达扬子江口附近,返航也是经由这条航线”。鉴真搭乘遣唐使船第六次渡航日本,则将南岛路的南端由萨南群岛的奄美大岛延伸到了琉球群岛的冲绳岛。

据上可知,中日海域交涉的南岛路应当起源于8世纪前期。其中,经由琉球群岛的南岛路之开辟,当最早起源于唐天宝十二年(日本孝谦天皇天平胜宝五年,753)鉴真搭乘遣唐使船第六次渡航日本。

接着,木宫泰彦提出了两项证据:其一是“光仁朝的遣唐使舶曾在松浦郡合蚕田浦等待信风;桓武朝遣唐使第一、第二舶从松浦郡田浦出发和第三舶自庇良岛(平户岛)出发;仁明朝的遣唐使舶指向松浦郡旻乐崎出发等,都足以证明上述说法”。考上述史料先后记载于《续日本纪》《日本后纪》诸书,然并无此3次遣唐使经松浦郡平户岛直航东中国海之明确记载。其实,即使沿传统的中日北路航线,也有经松浦郡值嘉岛北上新罗西海岸的情况,并不能证明遣唐使是直接横渡东中国海。其二是《日本三代实录》所载清和天皇贞观十八年(876)三月初九日参议太宰权帅在原行平谈到庇罗(平户)、值嘉(五岛列岛)两岛的情况时说:“庇罗、值嘉……地居海中,境邻异俗,大唐、新罗人来者、本朝入唐使等莫不经历此岛。”因此在原行平提出的两条要求中的第二条为“请令肥前国松浦郡庇罗(平户)、值嘉(五岛列岛)两乡更建二郡”设郡是为了加强管理。显然,“新罗人来者”需要经历此岛,也恰恰证明值嘉岛即平户列岛为大唐和新罗、遣唐使往来中日海域之枢纽岛屿,亦即经此岛北上新罗境,沿传统海域北路航线往返大唐和日本,而非大唐、新罗和遣唐使节均需要经过平户列岛横渡东中国海。其实,木宫泰彦自己也认为值嘉岛在“奈良朝以后……便处于日唐交通的要冲,取道南路的自不待言,就是取道北路的,也大都在此岛停泊”。故遣唐使时代,由于季风和洋流的知识并未为航海人所掌握,尤其是缺乏指南针在航海中的使用,早、中期遣唐使是无法越过黑水沟洋流的阻滞直接横渡东中国海的。

中日海域交涉从明州(今宁波)横渡东中国海抵达值嘉岛的大洋路,据现有确凿史料,似为唐朝商人所开辟,特别是9世纪唐朝从事海外贸易的商人,基本上都采用这一航路往返中日之间。但晚期遣唐使的航路并不明确,其是否取道过大洋路,目前尚难判定。

日本光仁天皇宝龟八年(777)遣唐使的航海情况,据次年回国的判官小野滋野的陈奏,其所乘坐的第三船于“六月廿四日候风入海”,10天后的“七月三日”即“与第一船同到扬州海陵县”。从日本至扬州仅需10天时间,如果取道北路和南岛路的话,这个速度是较难想象的。从推理上来看,此次遣唐使,有可能已经采用了唐朝商人所开辟的大洋路,但证据仍不够充分,故难以遽加断定。日本恒武天皇延历二十三年(804)遣唐使的航海情况,据次年回国的大使藤原葛野麻吕的陈奏,其所乘第一船“去年七月六日发从肥前国松浦郡田浦”,但很快与另外3艘船失去联系,“出入死生之间,掣曳波涛之上,都卅四个日。八月十日到福州长溪县赤岸镇已南海口”。可见藤原葛野麻吕一行在海上漂泊长达34天之久,最终才得以到达福建长溪县,其航路极有可能是南岛路。但与藤原葛野麻吕同船入唐的高僧空海有“南路间三千里到苏州”之说。空海在当时并未直接到达苏州,这“三千里到苏州”之说,有可能出自他所听到的传闻。而这一说法,其实指的是大洋路的距离。此次遣唐使未必取道大洋路,但当时的遣唐使成员可能已经听闻大洋路的航路。再考日本仁明天皇承和五年(838)遣唐使的航海情况,据使节团成员圆仁的《入唐求法巡礼行记》:六月二十三日自有救岛(即宇久岛,位居五岛列岛最北部,今属长崎县佐世保市)出航,二十八日驶入“色如黄泥”的中国近海,但因风急浪高,使船随风飘荡,船帆摧折,船体受损,迟至七月二日方始到达扬州海陵县的长江口。这次遣唐使的启航日期较光仁天皇宝龟八年(777)早了一天,着陆日期则迟了一天,而着陆地点都是扬州海陵县,启航时间和航路无疑是借鉴了宝龟八年(777)遣使的成功经验。日本宇多天皇宽平六年(894)虽然任命了最后一批遣唐使,但并未成行。日本政府当时做出了废止遣唐使制度的决定,所以仁明天皇承和五年(838)的遣唐使是实际成行的最后一次遣唐使。此后活跃于东亚海域的主要是唐朝的商人,其大致航路为:从明州(今宁波)横渡东中国海抵达值嘉岛,再到博多湾,此即所谓的大洋路。据《入唐五家传》中的《安祥寺惠运传》载,惠运于日本承和九年(842)八月二十四日搭乘唐商李处人的船从日本值嘉岛那留浦出港,“得正东风六个日夜,流着大唐温州乐城县玉留镇府前头”,历经6日即抵大唐温州东城县玉留镇。惠运在唐5年后(日本承和十四年,847)回国,其当时搭乘的是另一唐商张支信(一作“张友信”)的船。该船于六月二十二日从唐朝明州望海镇出港,“得西南风三个日夜,才归着远值嘉岛那留浦”,仅3日后的六月二十四日即抵日本值嘉岛那留浦。据木宫泰彦考证,所谓那留浦,即日本五岛列岛中的奈留岛。又据《日本三代实录》载,日本清河天皇贞观七年(865)七月,唐商李延孝等人亦是从明州望海镇出港,仅3日即抵日本值嘉岛,日本高僧宗睿即搭乘此船回国。

唐商取道大洋路从日本返回唐朝的史料,尚有《行历抄》《智证大师传》等所记载的日本高僧圆珍等所搭乘的唐商钦良晖的商船于日本文德天皇仁寿三年(853)八月九日,从值嘉岛鸣浦出港,经6日航行,于八月十五日抵达唐朝福建连江县。这些均为中日大洋路海域交涉之较早明确之记载。

而据《头陀亲王入唐略记》关于日本真如亲王于清和天皇贞观四年(862)九月三日入唐时的航路记载,表明此一时期,往来大洋路的唐朝商船已经掌握了利用季节风出港的规律。其谓:“(真如亲王)僧俗合六十人,驾舶离鸿胪馆,赴远值嘉岛。八月十九日,著于远值嘉岛。九月三日,从东北风飞帆,其疾如矢。四日三夜,驰渡之间,此月六日未时,顺风忽止,逆浪打舻,即收帆投沉石,而沉石不着海底,仍更续储料纲下之,纲长五十余丈,才及水底。此时波涛甚高如山,终夜不息,舶上之人皆惶失度,异口同声祈愿佛神,但见亲王神色不动。晓旦之间,风气微扇,乃观日晖,是如顺风,乍嘉行碇挑帆随风而走。七日午尅,遥见云山,未尅,着大唐明州之杨扇山,申尅,到彼山石丹奥泊,即落帆下碇。”日本真如亲王入唐,也是利用前述唐商张支信的商船。张支信为往来大唐明州和日本博多湾的著名唐商,其搭载日本真如亲王入唐的航线,也是从博多湾出港,经值嘉岛,横渡东中国海,抵达唐朝明州(今宁波)的大洋路。虽然其时唐人尚不能使用指南针,但可以肯定的是,唐商船基本能够利用季节风和洋流航行,故仅需4日即横渡东中国海,抵达大唐明州。

宋元时代,日本虽然与宋朝并无外交关系,甚至由于元朝忽必烈两度入侵日本导致元日关系恶化,但是,日本与中国的海域交流往来仍然十分密切。而中日海域交流的航路主要是大洋路。据《宋史》记载,北宋时期,商人经常从明州出港,有的携带《大宋国牒状》送达日本太宰府。宋商往返大体上是从明州横渡东中国海,抵达日本博多湾。尤其是日本圆融天皇永观元年(983),日本高僧奝然即搭乘宋商陈仁爽、徐仁满的船横渡东中国海,抵达宋朝浙江台州沿岸。奝然入宋朝拜天台山后,赴宋都开封参拜宋太宗,向其献上《日本年代记》《职员令》等有关日本的资料。花山天皇宽和二年(986)七月回国时,亦是乘宋商郑仁德的商船沿大洋路回到博多,并带回宋太宗所赐的宋版《大藏经》等。

日本一条天皇长保五年(1003)八月,日本高僧寂昭从肥前值嘉岛出港,横渡大洋路,九月抵达宋朝明州,并于次年(1004)抵达宋都东京,拜谒宋真宗,获赐圆通大师称号。据《日本历代皇纪》载:“八月二十五日,参州入道寂昭、僧元灯、念救等离日本,进发西海。九月十二日,着大宋国明州府。”入宋僧成寻的《参天台五台山记》进一步明确记载了大洋路的航线、行程,其谓:

南宋时,由于只有明州(宋宁宗即位后改庆元府)设置市舶司,故日本与南宋的交涉往来,几乎全部是走博多湾经平户岛,横越东中国海,抵达明州的大洋航路。值得注意的是,大洋路史料明确提到平户岛,即位于遣唐使时代往来大洋路的值嘉岛,南宋时已经成为中日大洋路航行的主要停泊地。如日本四条天皇嘉祯元年(1235),荣尊大师和东福寺开山圆尔辨圆一行赴宋,其航路为“(荣尊)师岁四十一,与辨圆共乘商船,出平户,经十昼夜,直达大宋明州”。此外,《元亨释书》中亦载日本高僧荣西于后鸟羽天皇建久二年(1191)回国时航路,谓:“西趋出到奉国军(今改庆元府),乘扬三纲船,著平户岛苇浦。”故木宫泰彦亦谓:“日宋商船往来于日本博多和宋朝明州之间,而来往的时期则是,从日本开往宋朝似乎多在三四月,从宋朝开往日本似乎多在五六月。”这表明,南宋时期,中日两国商船已经充分掌握了季风规律。盖东中国海一般是每年的9月到次年的4月常刮东北季风。因此,日本商船一般利用此季风从日本博多驶往庆元。每年五六月间常刮西南季风,则有利于从庆元港返抵日本博多。此外,中国海船自北宋末年已经开始使用指南针。宋代文献《萍洲可谈》和《梦粱录》都说到了指南针的重要性,指出在夜晚和阴天,舟师就是靠指南针去认识方位。作为全天候的导航工具,指南针的使用使宋日商船能够顺利地在海上辨别航向,通过大洋路进行海域往来交流。木宫泰彦专门整理了入宋僧和渡日宋僧往来宋朝的出港和抵达宋朝的上陆地点以及渡海年月,颇值关注。

镰仓时代,虽然元朝忽必烈两次征伐日本,但是,这并未能阻隔两国的海上往来和贸易。据木宫泰彦的《日元间商船往来一览表》,从日本后宇多天皇建治三年(元至元十四年,1277)到南朝后村上天皇正平十九年(元至正二十四年,1364),日本商船多是由博多沿大洋路往来元朝庆元(即明州,今宁波)进行海上贸易,至少有40余次。尤其是弘安之役(1281)结束后,元大德二年(日本伏见天皇永仁六年,1298),元成宗命普陀山高僧一山一宁持国书前往日本,以重新修好两国交往。次年,一山一宁即搭乘日本商船横渡大洋路,抵达日本博多,后被日本尊为“国师”⑧。但元船驶往日本的并不多见。据史料记载,日本南朝后村上天皇正平五年(1350)三月,元商船送还入元僧龙山德见等18人抵达博多。元代的中日海上交涉航路几乎全部是沿大洋路,从日本博多出港,横渡东中国海,抵达元朝的东南沿海主要是庆元港,并从庆元港往返日本。元至治元年(1322),元朝对沿海市舶司加以裁撤,改设庆元、广州、泉州3个市舶提举司,直到元末没有改变。因此,木宫泰彦谓:“宋代以来,庆元一直就是对日的贸易港,在这三港之中距日本最近,所以,日本商船开往元朝的几乎都驶进此港,仅有一二个例外。”而日本前往元朝的商船,也和前代一样,在博多港启航,横渡东中国海,抵达庆元港,航海时间一般只要10天左右。因此,博多—庆元构成了此一时期中日海域主要的贸易和人文交涉港口。

1368年明朝建立,明太祖朱元璋为了防止东南沿海的倭寇骚扰和方国珍、张士诚等割据势力的海上威胁,决定实行海禁政策,“明祖定制,片板不许入海”。洪武十四年(1381)十月,朱元璋再次下禁海令,规定“禁濒海民私通海外诸国”。尤其是胡惟庸、林贤谋反案发生后,朱元璋痛恨与谋反案勾结的日本,将其列为“不征之国”,永绝与日本的贸易。故洪武末期海禁甚严,禁止海商前往日本、东南亚等海外诸国贸易。除琉球外,海外诸国与明朝的朝贡贸易也几乎一律禁绝。此举不仅使中日海域交涉基本中断,自遣唐使废止后,9到14世纪的中日海上大洋路交涉也几乎中断。中日海域交涉不得不通过琉球王国进行。这样,南岛路在遣唐使后期被废弃后,随着明朝与琉球朝贡关系的建立,再次成为东中国海海域交涉的主要航路。琉球王国自洪武五年(1372)正月与明朝建交。是年,朱元璋派杨载由福州出港,经南岛路,出使琉球。同年十二月,琉球中山王察度遣其弟泰期亦经此道赴明朝朝贡,“由是琉球始通中国,以开人文维新之基”。洪武二十五年(1392),朱元璋赐给琉球“闽人三十六姓善操舟者,令往来朝贡”。直至琉球王国被日本吞并,中国与琉球的交涉一直使用南岛路航线。而洪武三十年(1397),朱元璋再度严厉实施禁海令,并将其扩大到东南亚诸国,乃致“诸番国使臣、客旅不通”。中日之间的海域交流基本上完全中断,不得不利用琉球进行转口贸易。一方面,琉球从东南亚购进明朝需要的朝贡品,以维持与明朝的朝贡关系;另一方面,琉球从明朝购进日本以及东南亚诸国所需要的奢侈品和土特产品,以与日本、东南亚诸国贸易。所以,14世纪末期,在东亚海域的交涉网络中,琉球成为东亚海域交涉网络的中心,并承担了枢纽贸易的地位和作用。(注释略;本文承蒙浙江大学人文高等研究院提供研究支持和帮助,谨特致谢忱)

本文转自微信公众号平台:国关国政外交学人

审核:陈 峻

原文