作者简介:李怀印,南京大学政府管理学院特任教授。南京 210046

内容提要:不同于以往围绕所谓“新清史”展开的争论中各方均把注意力聚集在清朝的规章制度、治理方式以及满人精英的观念、习俗方面,这里另从地缘战略和财政构造两个侧面,重新审视清朝国家的形成路径及其性质。清朝疆域的整合可分为两个不同的阶段:从后金政权在东北兴起,到入关后取代明朝,至17世纪50年代基本控制关内各省,是为开国的第一阶段;其第二阶段从17世纪90年代至18世纪50年代,历时半个多世纪的边陲用兵过程,受到清廷独特的地缘战略和财政构造的驱动与制约。而清朝地缘战略从被动回应到积极防御再到保守妥协的转变,又跟其财政构造中低度均衡机制的运作及其背后社会经济的支撑力度紧密相关。同时,如果我们将清朝国家与近代欧洲财政军事国家和奥斯曼帝国加以比较,即可看出其在近代转型过程中独有的脆弱性与坚韧性,并质疑国家形成研究领域流行的“帝国—民族国家”认知范式的适用性。

原文出处:《历史研究》2019年第2期。PDF全文免费下载。

一、问题的提出

近一二十年来在海外——主要是美国——方兴未艾的“新清史”,主要是从以下两个方面对过去把清朝视作中国历史上一个上承明朝、下启民国的大一统王朝的传统认识进行了修正。一是质疑过去流行的“汉化”说(即满人入关后在制度典章方面沿袭明朝,并在语言文化和生活习俗各方面仿效汉人,从而得以长期维持清朝的统治),①转而强调整个清朝历史上据统治地位的满人群体与占境内人口绝大多数的汉人在科举、入仕、法律等各方面的不平等,②以及清朝统治者为了维持满人的统治特权所竭力提倡与维护的满人固有语言和风俗习惯,即所谓“族群主权”。③二是不同意把清朝与历史上的“中国”划上等号,认为清朝在将蒙古、新疆和西藏纳入其版图之后,已将自身打造为一个幅员辽阔的“内亚”帝国,迥异于传统意义上的汉人中原王朝,同时满人统治者也自我定义为一个普世君主,对境内由不同族群所组成的帝国的各个板块一视同仁,而非仅仅以华夏王朝的天子形象自居。④

新清史学者对清朝国家性质的重新解读,在海内外学术界均引起了争议。但是无论是主张、赞同还是反对上述修正的学者,均将注意力主要放在清朝内部的规章制度、意识形态和治理方式上;相对而言,对于清朝的地缘政治和财政构造关注甚少。这里所谓的地缘政治,系指一个国家或王朝在国与国之间关系中所处的位置,以及在与他国交往尤其是争夺战略优势过程中所形成的各种关系。而财政构造,主要是指国家以赋税政策为主体的财政制度和由此所产生的财政、军事实力;它服务于国家的地缘政治和相应的治国目标,同时又受到内部社会经济结构的制约。不用说,地缘政治和财政构造比起其他任何因素都更能决定一个国家的性质、战略目标和达成目标的能力。个别学者试图就此把清朝与早期近代欧洲国家和欧洲之外的其他王朝进行对比,但仅仅是浅尝辄止,只留下一些简单粗疏的论断。以清朝前期的边陲用兵为例,一种流行的见解,是把此一过程与世界其他地区的帝国建造(empire-building)和殖民主义或帝国主义等而视之。例如,罗友枝即称,“清朝对亚洲内陆和中亚的征服,可以与欧洲民族的殖民活动相比”,认为清朝的国家形成“已经具备了17世纪和18世纪早期欧洲史上所出现的早期近代各种特征”。⑤濮培德更加明白无误地把清朝的边陲用兵比附于欧亚大陆其他地区的国家建造。和罗友枝一样,他不同意过去的一种流行看法,即把中国、印度和奥斯曼这些“农业帝国”跟欧洲国家加以区别,以为只有后者才经历了真正的“国家建造”过程,并且在早期近代和近代世界的形成过程中起到主导作用。他的中心观点是,战争在清代国家的制度结构形成过程中起到重要作用,使中国与西欧国家有诸多可比之处。他写道,军事动员“改造了(清朝的)财政制度、商业网络、通讯技术以及地方农业社会”,清朝因此“并不是一个孤立的、稳定的、统一的‘东方帝国’,而是一个不断演进的国家结构,从事战争动员和领土扩张”,总体而言,它“并没有与欧洲分道扬镳”。⑥

到底清朝是不是一个可以与欧亚大陆历史上次第崛起的征服王朝或早期近代财政军事国家相提并论的帝国?要解答此一问题,还必须把它与有关近代国家形成研究领域中广泛流行的所谓“帝国—民族国家”的二分范式联系起来加以审视。在这种认知架构下,勃兴于20世纪后半期世界各大洲的以“民族国家”为主要形式的诸多主权国家,均被视作“帝国”(包括古典的或前近代的军事帝国以及近代西方的殖民帝国)的对立面。帝国最基本的特征,依照通常的解释,是其好战和对外扩张的特性以及由此所带来的疆域的多层次和不稳定,其意识形态的世界主义取向,其人口构成的多族群、跨文化特征,及其对其属地、殖民地或朝贡国的间接统治及奴役和剥削关系;⑦而一个典型的现代民族国家,则呈现出相反的特征,即有稳定、明确的边界和对其所属领土排他的主权,国际法下国与国之间的平等关系,通过弘扬其族群特性或独特的文化传统所建立起来的民族认同,以及由此所支撑的民族国家的合法性。⑧在此范式的视野下,帝国只不过是武力扩张的产物,是过时的前现代世界之遗存,而民族国家则是世界近现代历史上的全新现象,体现了人类群体的理性抉择和自由意志;现代国家的形成,往往被等同于从帝国到民族国家的线性演进过程,⑨尽管东西方各国的成长过程远比这种高度抽象化的历史目的论复杂。⑩

表面上看,清朝国家似乎与传统意义上的帝国存在诸多相似之处,比如征战在清朝的疆域整合过程中起到关键作用;清朝同样是一个幅员辽阔的王朝,在族群、语言、宗教等各方面呈现出多样性;清廷对边疆各地的治理也同样依靠种种间接的机制;等等。新清史学者的中心观点,似乎可以从这些事实中找到某些支撑,从而印证“帝国—民族国家”二分的适用性;就此将清朝视为一个内亚帝国,似乎也未尝不可。然而,如果不加区别地把上述“帝国—民族国家”范式照搬到近几个世纪的中国,则无法理解清朝国家演进和转型过程中的一些基本现象,从而对20世纪的中国作为一个现代国家的基本特征及其历史依据产生质疑。首先,不同于世界史上的所有其他帝国,边陲用兵在1644年以后的清朝历史上是例外(即仅仅限于17世纪90年代以后的半个多世纪,详见下文),而非惯常现象;其次,清朝的疆域自18世纪50年代以后即保持基本稳定,且与周边国家之间日渐形成了明确的分界,从而与世界历史上所有军事帝国的疆域一直处在不稳定的扩张或收缩状态并缺乏明确边界形成了鲜明对比;最后,也最为重要的是,清朝的结局,不同于世界史上所有军事帝国或征服王朝在其衰落后分崩离析,并在此基础上形成众多独立国家,而是将其疆域完整地传承给继之而立的中华民国。今天的中国因此也成为世界上唯一一个建立在传统“帝国”疆域基础之上的国家。

为什么清朝入关后对边陲地带的用兵集中于17世纪90年代至18世纪50年代的半个世纪,就时间而言,只占迁都北京后整个清朝历史的五分之一,而不像欧亚大陆历史上其他军事帝国那样让对外征战充斥其整部历史?为什么在此半个世纪之内,清朝的边陲用兵时起时伏,并在其国力最为鼎盛的18世纪中叶又戛然而止?最为重要的是,为什么清朝在18世纪中叶之后,一直能够保持其疆域的基本稳定,并在其覆没后由中华民国完整地加以继承,而不像世界历史上其他征服王朝那样,边疆一直处在不停地扩张或收缩状态,并且最终皆无一例外地走向四分五裂?在所有这些问题背后,一个最为核心的问题是,20世纪现代中国的国家形成,为什么没有如同“帝国—民族国家”范式所预设的那样呈现为一个断裂的过程,而是展现了一个传统王朝与一个现代主权国家之间在领土和族群构成上的连续性?

解剖这一“悖论”是理解清朝国家的形成及其性质的关键。过去有关清朝的“汉化”及其立国取向(中原王朝抑或内亚帝国)的争论,只能部分地回答这些问题。其中主张汉化和坚持清朝为中国历史上最后一个大一统王朝的一方,力图论证清朝与20世纪现代中国国家之间在建构一个“统一的多民族国家”方面的连续性和合理性;而争论中的另一方,则或隐或显地质疑1912年以来的中国(包括1949年以后的中华人民共和国)跻身现代世界民族国家之林的历史合法性。(11)全面解答上述问题,有待对清朝的疆域整合、内地及边疆的治理以及清朝统治者的世界观和意识形态作全面系统的探究。限于篇幅,本文仅聚焦于既往争论中一直未受到足够重视但对理解清朝兴衰至关紧要的两个问题——地缘战略和财政构造,探究清朝疆域扩张的动因和国家形成的独特路径。

需要强调的是,关于清朝疆域形成过程中的用兵情况和军事开销、清朝国家的财政制度和收支状况,以及影响国家财力的相关社会经济问题,国内学者已经分别就这些课题展开了比较深入的研究,相关内容将会在下文中具体引用。本文的主旨,是在前人现有研究成果的基础上,对清朝国家形成过程中的一系列相关因素,尤其是其中的地缘战略以及支撑且制约此一战略的财政构造和社会经济状况,进行综合分析,并通过清代中国与早期近代欧洲历史上的财政军事国家以及欧洲之外的传统征服王朝(尤其是奥斯曼帝国)的比较,探讨清朝国家的性质及其对理解现代中国国家形成路径的含义。

二、清朝的边陲用兵与地缘战略

过去之所以有学者倾向于将清朝与欧亚大陆历史上的军事帝国加以类比,原因之一是把清代前期满人从统一女真各部,联手漠南蒙古,进而入关平定中原,到18世纪中叶平定准噶尔蒙古和维吾尔部,将新疆正式纳入其治理体系,视为前后一贯的帝国扩张过程。如濮培德便称,“在17世纪早期,满人建造了一个专门用于军事征战的国家机器。直至18世纪中叶,领土扩张依然是王朝统治者的首要任务”。(12)事实上,清朝在入关前后的征战,与17世纪90年代后半个多世纪的边陲征战,两者之间有地缘战略上的逻辑联系,但在用兵动机和财政支撑上,又是两个完全不同的阶段。

满人开国的第一阶段,从后金政权在东北兴起开始,到入关后取代明朝,至17世纪50年代基本控制关内各省结束;其目标在于获得更多的土地、人口和财富,这跟欧亚大陆诸帝国以及清代之前中国历史上的王朝扩张过程,似无实质性区别。但这一阶段用兵的根本目的,乃在于接替明朝的统治地位,巩固对内地的控制。因此,在17世纪40年代之后近半个世纪,清朝的有效治理区域基本未变(含满洲、内蒙以及内地各省)。清朝国家的性质也发生了相应的变化,即从原先致力于开疆拓土,转而专注于维持在关内的统治,把自己塑造为一个继承前明、统治华夏的正统王朝。在治理内地各省以及处理与周边受儒家文化和汉字文明圈影响的朝贡国关系方面,清朝继承了明朝的大部分制度。它既不想对这些国家如朝鲜、越南进行征战,也无意要求后者进献大量的贡品。而在处理北部和西部诸藩部及外国事务方面,则新设理藩院负责。(13)

真正将清朝国家跟其他军事帝国区别开来的,是其开国的第二阶段,从17世纪90年代后期开始,至18世纪50年代结束。清朝通过第二波征伐,将外蒙、新疆和西藏正式纳入其治理体系。此一阶段的疆域整合,包括以下三个关键步骤。第一步是1691年将大漠以北的喀尔喀蒙古并入版图。喀尔喀部落原先只作为外藩与清廷保持纳贡关系,直到1688年遭到准噶尔部的攻击之后,才开始寻求清朝的保护。准噶尔是四个主要的卫拉特蒙古部落中最强大的一支,占据大漠以西广袤地域,曾长期与清廷维持朝贡关系。在噶尔丹的率领下,准噶尔部一路东侵,在击溃了喀尔喀蒙古之后,进而侵袭漠南蒙古,对清朝构成了直接威胁。1690年,乌兰布通之役,清军击败了准噶尔。(14)次年,喀尔喀蒙古正式归附清朝,并和漠南蒙古一样,被组合为新的旗盟,外蒙古从此并入大清版图。(15)为了彻底消除准噶尔对戈壁南北的侵扰,康熙帝于1696-1697年连续三次亲征,将准噶尔势力逐出上述地区。

第二步是解除准噶尔部对西藏的占领并由此在军事上控制藏区。此前几十年间,清廷基本上与西藏保持着松散的关系,满足于对达赖喇嘛的宗教领袖地位以及卫拉特蒙古和硕特汗在西藏的行政权所起的敕封角色,无意介入西藏内部纷争。(16)1717年,准噶尔部趁西藏的蒙藏统治精英矛盾加深之机进兵西藏,杀死拉藏汗;作为回应,康熙帝两次发兵。(17)1720年,在将准噶尔势力从西藏驱除之后,清朝开始驻兵拉萨,由朝廷任命诸噶伦组成噶厦政府,处理西藏地方政务,1728年进一步在拉萨设立驻藏大臣,督办藏内事务,节制诸噶伦。(18)

对于清朝来说,最重要的是第三步,即对准噶尔威胁的彻底清除。1723年,或受准噶尔首领策旺阿拉布坦支持,罗卜藏丹津在青海发动叛乱,旋即被清朝平定。1727年,策旺阿拉布坦死,其子噶尔丹策零继位,在沙俄支持下继续对抗清廷。1729年,雍正帝下决心出兵准噶尔,两路进军,但行动并不顺利,1731年于和通地区出乎意料地遭到挫败;直到1732年,喀尔喀骑兵于光显寺(即额尔德尼昭)击溃了万余准噶尔军之后,方扭转局面。乾隆帝继续了乃父的积极防御战略。噶尔丹策零死后,准噶尔诸贵族为争夺汗位出现内讧,乾隆帝抓住机会,于1754年筹议,次年发兵,击败了准噶尔此时最强劲的竞争者达瓦齐所部,随后又于1757年击溃了一度归顺清朝旋又反叛的阿睦尔撒纳。(19)次年出兵征讨天山南路的大小和卓回部,并在1759年完成战事。在平定准部和回部之后,乾隆帝着手将其旧地与内地整合,要求其“一切制度章程,与内地省分无异”。(20)

清朝前期疆域形成的上述两个阶段,彼此之间既有联系,又有根本的差别。两者之间之所以有必然的逻辑联系,是因为经由第一阶段的用兵所建立起来的清朝,其地缘格局从根本上不同于此前的中原汉人王朝。清朝源自汉人本土之外的一个游牧民族,因此在界定其地缘利益、制定地缘战略方面,与此前的中原王朝存在根本性的差异。历代中原王朝皆把长城以南地区的防守放在其地缘战略的核心位置,对长城以北的游牧部落采取守势,扩张的空间有限。相形之下,清朝崛起于关外,依托满蒙联盟控制内地,所以一直视满洲和内蒙古地区为其战略腹地,将满蒙结盟视为立国之本,对拱卫京师也不可或缺。为了维系与漠南蒙古的同盟关系,清廷鼓励满人和蒙古王公联姻,并且以护主的身份在蒙古部落各地弘扬藏传佛教,同时又设立不同的活佛分而治之,视此为确保蒙古部落对清廷顺服的最重要手段。因此,维系蒙、藏两地对中央的向心力,对于清朝的战略安全来说至关重要。(21)一旦这些地区受到外力入侵、胁迫,清廷必须尽其所能,以军事手段加以因应,直至彻底扫除这种威胁为止。而在西方殖民势力到来之前,这种威胁的唯一来源是中亚的准噶尔汗国。清廷之所以会在17世纪末和18世纪前期发动一系列远征,最根本的原因正是内外蒙古和西藏先后遭到准噶尔的入侵,对清朝的核心战略利益构成了重大威胁。

然而,清朝前后两个阶段的征战在性质和战略上,又有根本的区别。第一阶段以取代明朝统治中土为目标,战略上采取攻势;第二阶段以稳固对现有疆域的控制为主,战略上采取守势,或者以攻为守,所以其征战是有限度的。这个限度即是以击败乃至彻底消灭对其战略安全构成重大威胁的对手为目标;一旦达成此一目标,则失去了进一步用兵的动力。清廷之所以拒绝将准噶尔之外的土地或周边诸多属国纳入其版图,根本原因在此。清朝在18世纪50年代剿灭清除准噶尔之后,版图即大体固定下来,此后一个多世纪一直保持不变;迥异于世界历史上帝国建造的典型路径,即以边疆作跳板进一步向外扩张,而在战败或扩张达到极限后不断收缩,直至失去所有边疆和属地,因而从来没有固定的边界。

这里需要进一步探讨的是,为什么清朝在亚洲内陆的用兵时起时落,前后持续了半个世纪以上,且其军事策略一直在变?究竟是什么机制在支撑或牵制清朝的疆域整合行为?

濮培德对清朝征讨准噶尔部的研究,强调了后勤供给在清廷用兵决策上所起的关键作用:补给困难曾经制约康熙帝发动更为持久的对敌作战,而后来贯穿甘肃直抵新疆的供给线路的开通,则使乾隆帝能够最终击溃准噶尔势力。而后勤补给运输的改善,据称又受到中国内地“市场整合”的支撑。(22)他进一步写道,“正是由于十八世纪发生经济商业化的总体趋势,才使得清朝官员能够从中国西北市场上采购大量的物质输送到新疆”。(23)此说能否完全成立,尚有疑问。其一,他自己也承认,在1755-1760年用兵期间,由于军队在当地市场采购粮食,导致那里的粮价上涨了3倍,可见甘肃一带的市场整合程度实为有限。(24)市场供给的充沛与否,只是影响清廷用兵的因素之一,远非根本因素。其二,从康熙后期开始,清朝即将其实际控制范围推进至新疆东部哈密等地,甚至一度占据吐鲁番,在当地驻兵屯田;同时致力于河西走廊和嘉峪关以西地带的开发、屯垦。因此,连接内地与新疆东部的运输路线业已存在,且屯田所产粮食构成了军需用粮的重要组成部分。(25)

事实上,清廷反复调整其军事战略,不仅考虑到地缘利益的因素,更是17世纪后期到19世纪初财政状况变化所导致的结果。中央财政状况是良好还是恶化,要比市场供给本身更为根本,也更能说明清朝边疆战略的前后变化,因此有必要进一步检视清朝国家的边陲用兵与其财政之间的总体关系。

三、清朝的财政周期与边陲用兵

关于清朝自开国以来的军费开支,已有了比较深入系统的研究;(26)关于清代历朝的中央财政,尤其是户部的岁入、岁出和历年盈亏,经过学者的细心梳理,也已经有了比较清晰的轮廓。(27)然而,清朝的边陲用兵与中央财政之间到底有怎样的关系?清朝的财政构造具有怎样的特色,且如何支撑并且制约清廷的地缘战略和用兵规模?在既往的研究中,这些问题并未受到足够的关注。下面拟将这两方面的研究成果结合到一起,对鸦片战争之前清朝财政状况的变化及其与边疆用兵之间的关联,试作初步的探讨。

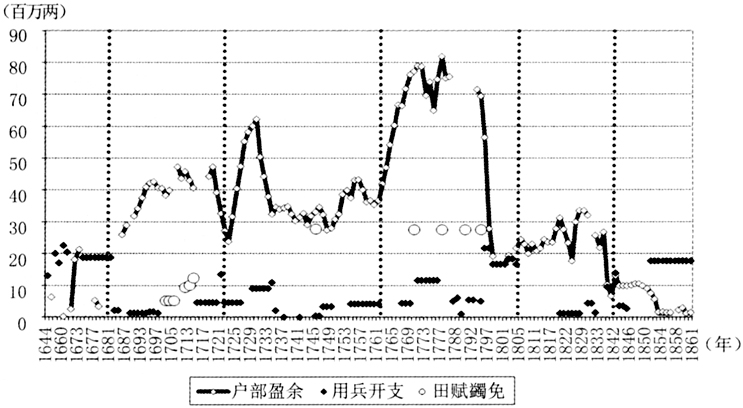

欲了解清朝的财政状况,一个较好的切入点是观察户部账面上的现金储备,也就是在户部常年收入扣除常年开销之后,历年累积的盈余总额。在19世纪前的清朝大部分时段,户部的岁入保持着缓慢而稳定的增长。例如据不完全统计,1685年收入为3424万两,而到了1766年约为4929万两,一般都高于当年的常规支出,如1685年支出近2921万两,到1766年为4221万两。(28)这样,每年都能新增数百万两的盈余。(29)但是,一旦朝廷用兵边陲或平定内乱,军费急剧增加,其现金储备会大幅下降。总体而言,我们可将17世纪中叶到19世纪中叶清朝的财政环境分为五个周期,每个周期跨越40年左右。通常在每个周期的开端,朝廷财政状况良好,国库盈余逐步增加;持久的安定局面,加上经济的恢复和扩张,推动盈余不断上扬,达到本周期的顶点。一旦战争爆发,军费剧增,国库盈余快速下跌,直至战事结束,开启下一个周期(图1)。下面是对这五个周期的概述。

图1 清朝户部银库盈余、用兵开支和田赋蠲免(1644-1861)

资料来源:关于户部银库历年盈余额,参见彭泽益:《十九世纪后半期的中国财政与经济》,第10—11、39、73—74、84、142—143页;彭泽益:《清代财政管理体制与收支结构》,第57—58页;史志宏:《清代户部银库收支和库存统计》,第253—281页;史志宏、徐毅:《晚清财政:1851—1894》,第51—54、61—66页。关于清朝用兵开支,参见彭泽益:《十九世纪后半期的中国财政与经济》,第127—137页;陈锋:《清代军费研究》,第239—276页。关于清朝田赋蠲免,参见何平:《清代赋税政策研究—1644—1840年》,北京:中国社会科学出版社,1998年,第22—25、41—43页;张杰:《清代康熙朝蠲免政策浅析》,《古今农业》1999年第1期。

第一周期(1644-1681):顺治年间(1644-1661),清廷花费约1亿两白银,用于平定内地,年均支出近600万两。此外,每年还需花费大约1300万两,用于维持军队日常开销,顺治十三年后兵饷渐增至2400万两。(30)但在这一时期,朝廷的岁入仅有2000万两,由此导致在17世纪50年代后期,每年均出现了约400万两的亏空。(31)但在内地平定之后,清政府的财政状况很快好转,户部银库连续9年(1664-1673)出现盈余。到三藩之乱爆发前的1673年,盈余总量达到了本周期的最高点(2136万两白银)。(32)平三藩历时8年之久(1674-1681),共开支1亿两以上,(33)年均1250万两,耗去户部大部分的盈余。

第二周期(1682-1722):1681年平定三藩后,国内局势渐趋平稳。而边陲地区则时有用兵,例如为了降服台湾郑氏政权而用兵两年(1682-1683),共耗资400万两,年均200万两;1695-1696年,东北边陲发生与俄罗斯的军事冲突,耗费近100万两;而在大漠南北,清军与噶尔丹率领的准噶尔部前后交战八年(1690-1697),共花约1000万两,年均125万两。上述军事行动,均在清政府支撑能力范围之内,并未对其财政状况造成严重影响;相反,户部银库盈余还出现了稳定的增长,从17世纪70年代后期年均不到1000万两,上升到1686年2600万两,1691年接近3200万两,1694年甚至达到4100余万两。1697年后,清朝边陲安稳多年,户部盈余超过4000万两(1708年达到极值4700余万两)。这种状况让康熙帝有能力在内地部分区域实行田赋蠲免。然而,边境的和平局面很快告一段落。针对准噶尔部入侵并占据西藏,康熙帝在1715-1726年间持续用兵(战事高峰期在1720-1722年),共耗资约5000万两,年均约450万两。此外,为了镇压台湾的朱一贵起义,清政府在1721年耗去了900万两。结果,到1722年,户部盈余下滑到了2700余万两。(34)

第三周期(1723-1761):1723年后,清朝与准噶尔的战争仍持续数年,但在雍正年间,这种军事行动对于清廷的财政不再构成压力。户部银库盈余在1727年回升到5500余万两(超过了前两个周期的峰值)。在接下来的数年间,由于边境安宁,1730年甚至达到了6200万两以上。然而好景不长,噶尔丹策零率领准噶尔部再度作乱,迫使雍正帝在西北用兵6年(1729-1734),6年共花去5400万两,年均900万两。1734-1735年,为了镇压贵州南部苗乱,又花费了约400万两。结果,户部的盈余状况在这些年持续走低,1734年跌至3250万两,仅及1730年的一半左右。在本周期其他年份,边陲战事仍不时发生,包括在西北地区彻底剿灭准噶尔部(1755-1757),随后又对维吾尔部用兵(1758-1761),共消耗3300万两,年均约400万两。由于这些军事开支,1734-1761年的大部分时间,户部盈余徘徊在3000万两—4000万两之间。(35)

第四周期(1762-1804):在稳定西北边疆之后,清朝度过了相对和平的30年。这种前所未有的安定局面以及随之而来的经济扩张(详见下文),使得户部银库的盈余在1765年超过6000万两,1768年超过7000万两,1777年接近8200万两,是为有清一代的最高纪录。当然,在这30年内,南部边境仍有零星的战事。规模最大的战争发生在藏人控制的金川(1771-1776),共耗去7000余万两,年均1166万两,致使户部盈余从7900万两滑落到7460万两,不过清政府的财政状况仍然保持良好。(36)然而,国家的富足局面为时短暂。嘉庆初年爆发的白莲教起义,成为清朝财政的转折点。这场战事持续9年(1796-1804),波及中原和西北5个省份。为了平乱,清政府共耗费1.5亿两,年均1666万两,户部的盈余从乱前的近7000万两持续下滑,到了1801年已不足1700万两,即使跟上个世纪相比,也是很低的水平。(37)

第五周期(1805-1840):1804年平定白莲教之后,清朝又迎来了和平时期。在接下来的16年间,内地和边疆均未发生大规模战事。令人讶异的是,户部盈余量并没有因此发生反弹,在本周期的大部分年份,盈余量一直维持在2000—3000万两之间,具体原因将在下文探讨。1820年,西北边陲发生了受浩罕汗国支持的张格尔之乱。清军为此用兵9年,直至1828年才击溃对手。随后又花了两年时间(1830-1831),打败张格尔的兄长玉素普。为了平定张格尔之乱,清政府花去了1200余万两(年均133万两),导致户部盈余从1820年的3100万两下降至1826年的1760万两;剿灭玉素普又花费了900万两(年均450万两),户部盈余量也从1829年的3340万两下降至1832年的2570万两。19世纪30年代,尽管未发生大规模战乱,户部盈余仍在低位徘徊,大致处于2000万两—3000万两之间。(38)

综观上述,战争支出对于清政府的财政状况,确实造成了显而易见的影响。从17世纪90年代到19世纪30年代,历次边陲战事耗去了清政府大量的现金储备,总数约有2.5亿两。不同于政府常规支出的相对稳定和可以预测,内地或边陲用兵事先往往无法预料。因此,战端一开,户部银库的盈余便成为用兵的主要资金来源,直接用于战争开销,或在战后给卷入战事并提供“协饷”的各省予以报销。(39)战争的规模和军事开销,直接影响到户部的盈余状况,这从上文所述17世纪40年代到19世纪30年代户部盈余的周期变化上可见一斑。每次大规模战事发生后,户部盈余必定下滑;一旦战事结束,则止跌反弹。(40)

正因如此,历次边陲用兵并未导致清政府提高田赋税率或新设捐税以增加国库收入。雍正帝曾自豪地说,“西陲用兵以来,一应军需皆取给于公帑,丝毫不以累民”。(41)乾隆帝在1769年针对缅甸战事所作的批示中也说了几乎同样的话。(42)相形之下,针对内地汉人起事所进行的大规模军事行动,对于财政状况则有伤筋动骨的影响。上述时段内发生的内乱主要有两次,即三藩之乱和白莲教起义。这两次内乱均持续数年,影响多个省份,导致这些省份出现税收的巨大流失,加上平乱开支浩繁,清政府财政环境因此受到重大冲击。三藩之乱导致户部盈余在6年之内下滑85%,1678年仅剩下260万两。同样,白莲教起义让户部盈余在6年之内削减了76%,1801年降至约1700万两。事实上,这两次兵役所造成的开支如此浩大,以至于清政府不得不对赋税政策进行调整,以增加税收。在平定三藩期间,其调整措施包括:针对江南各州县官绅加征十分之三的田赋;在产盐各区加征7.8%—39%不等的盐课;在全国临时(仅限于1676、1681年)开征房税,门面房屋每间征0.2—0.6两;等等。(43)而在1796-1804年的白莲教之乱中,清廷再度采取了非常措施,以增加税收。不过,和三藩之乱初期的财政环境不同,白莲教起事之时,户部盈余非常庞大(接近7000万两,是1673年的3倍有余),因此朝廷并未在平乱期间提高田赋和盐税,其增收措施主要限于售卖官职和盐商报效。(44)

以上现象,对于我们认识清朝国家的性质,到底有何含义?

首先,清廷在平息内地反叛和用兵边陲时所施用的不同财政手段,揭示了内地各省和边疆各地区对清朝中央的重要性之不同。对于满洲统治者来说,内地各省不仅仅是其祖辈或自己所征服下来的又一块地盘,而且构成了清朝的主要财源和立国之本,他们正是以此为支撑,建立并维持了对内亚边陲和周边属国的最高权威。因此,汉人的反叛,尤其是波及数省的大动乱,对清朝统治者的根本利益构成了致命的威胁。朝廷必然会倾其国力,想尽各种办法,以满足军需,包括增加新税种,提高旧税额,其基本策略是“量出为入”。相反,清廷在应对边患时,往往充满弹性,根据边疆危机对其地缘利益的威胁程度,特别是中央财政的支撑力,采取不同的策略,总体上是“量入为出”。“新清史”学者的清朝“内亚帝国”说,即认为内地汉人省份与边疆非汉人各地区对清廷来说同等重要,显然与这里的情形不符。

其次,清廷的边陲用兵与其财政状况紧密相关。朝廷应对边疆危机的策略,经历了从康熙时期的保守到雍正时期走向进取、乾隆时期主动出击的转变,而这些转变所折射的,正是中央政府的财政环境逐步向好的趋势。当然,财力充沛并非清朝面对边患采取攻势的唯一原因,但它的确鼓励统治者在国力鼎盛之时采取积极的策略,以彻底消除威胁。两次最为昂贵的用兵(按年均军费来衡量),一是雍正时期针对噶尔丹策零的战争,发生在1729-1734年,每年耗费900万两;二是乾隆时期针对金川藏人的战争,发生在1771-1776年,年均耗费1200万两。这两次用兵,均发生在户部盈余剧增之际(即18世纪20年代后期和60年代末70年代初)(参见图1)。正是国库的空前富足,才使得朝廷下决心采取这些耗资巨大的军事行动。与此形成鲜明对比的是,到了19世纪初,户部银库的盈余下降,徘徊在2000万两-3000万两之间的低位,因此清廷在处理边患时趋于消极保守。当1830年浩罕汗国入侵新疆,提出宗教及领事特权要求之时,道光帝以“一切如其所请”答复办事大臣。(45)事实上,这也成为1840年之后清朝在与英国及其他欧洲强国交涉时息事宁人的先兆。

总之,清朝国家的疆域形成过程,有其内在的动力。总的来说,是其源自内地各省的自身财力,决定并制约了其边疆的形成和稳定程度,因此迥异于世界史上常见的帝国形成过程,即帝国扩张的驱动力主要来自对外部土地、人口和财政资源的觊觎,同时又主要依靠抽取帝国腹地之外的财政资源来支撑其军事机器和对外扩张。

四、清朝财政构造中的低度均衡机制

为了进一步了解财政在清朝边陲用兵和国家形成过程中的关键作用,还需要进一步分析清朝财政的内部构造特征,特别是其中的供给与需求关系,包括在需求侧背后影响国库岁出的国内外地缘政治因素,以及在供给侧背后影响国库岁入的深层次社会经济因素,从而揭示影响清朝财政运行乃至国运的独特机制。

先看需求侧。在18世纪的大多数年份中,清朝具备两大优势:其一,国力远胜于周边任何国家,边患不复存在,地缘战略安全有保障;其二,清朝统治正统地位的确立和内地人口的同质性,降低了维持社会秩序的代价,政府在军事和行政方面的花费有限。两个条件奇妙地结合在一起,使得清朝的军事开支以及财政需求,相对于其经济和人口规模而言,都维持在一个较低的、相对平稳的水平。事实上,从18世纪60年代到19世纪40年代,清朝每年的财政支出基本维持在3400万两-3800万两之间,乾隆中叶最高可达4200万两以上。(46)

而在供给侧,同样有两个关键因素决定了清朝财政资源的可获得程度。首先,财政收入的主要来源是田赋。在传统技术条件下,土地生产率低,农业所产生的经济剩余很有限,过分依赖田赋似乎并没有什么好处。但是,这种缺点被另一因素所抵消,即中国的纳税地亩数额巨大。即使税率很低,中央从田赋中所获得的收入依然是一个庞大的数目,足以应付政府的常规需求。在18世纪和19世纪前期,全国每年的田赋收入大约为3000万两白银。同时,由于间接税(盐课、关税等)的增加,清朝国库的总收入从1700年前后约3500万两白银,增加到18世纪后半期的4000多万两,乾隆中期最高可达6200万两上下(4900多万银两加上约1300万石粮)。(47)因而,在整个18世纪,清朝大体上能够维持财政收支的平衡局面,这是由于岁入总能高于岁出。理论上,如果这种状态持续下去,其盈余能够年复一年无限地增多。此盈余在18世纪70年代达到历史最高位,约在7000万-8000万两白银之间,几乎是清朝国库岁入的两倍。这种现金储备十分重要,确保了中央在应付诸如救灾、水利、用兵等突发事件时,能够负担额外的支出。

但是,这种均衡是相对的和脆弱的,只有在同时具备以下三种条件时才存在:首先,无论是外部地缘环境还是国内社会政治秩序,都不存在严重的挑战力量。一旦内地出现大规模动乱,或者外部面临严重威胁,导致军费剧增,上述供需之间的平衡必然会被打破。其次,国家的税源不存在问题,特别是土地所有者的纳税能力未受影响,因为田赋毕竟构成了政府收入的最大组成部分。一旦人口的增长达到一个临界点,耗竭了经济剩余,纳税人很难照旧缴税,国库入不敷出,盈余日渐枯竭,甚至产生亏空,均衡局面必然会被打破。最后,国内市场物价特别是银钱比价相对稳定。这是因为田赋均以白银计算和交纳;银价长期上扬必然伤及百姓的纳税能力。

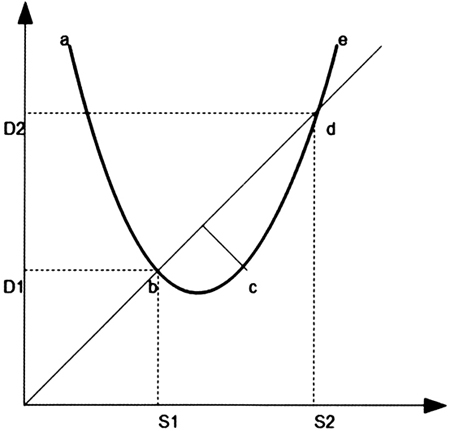

图2 清朝国家财政构造中的低度均衡

为了说明这种均衡态势,图2以U曲线表示清朝财政中的需求(y轴)和供应(x轴)之间的关系。自1644年入主中原,至1681年基本恢复稳定(曲线上b点),在此期间的大部分年份,清朝的财政需求(大部分来自军事支出)超过了收入。在供需差距最大的a点,财政亏空达到了最高峰。而在b点和d点之间(从17世纪80年代到19世纪30年代),由于收入超过支出,出现了均衡局面。如果供给远远超过需求,盈余达到一个峰值(c点),朝廷会采取区域性或全国性的赋税蠲免政策。但清朝财务均衡状况只是暂时的、低水平的,一旦供需两端任何一方发生变化,这种均衡将不复存在。而这种均衡的消失,不外乎以下两个因素:其一,18世纪后期,在供给侧即税源产生问题,由于人口暴增,经济剩余减少,加上白银外流,直接影响到国家的抽取能力;其二,到19世纪中叶,出现了前所未有的外部威胁,加上长期的人口压力导致内乱的总爆发,使得财政支出迅速蹿升,最终彻底终结了清朝财政体系的供需平衡局面。

为了理解清朝财政的均衡态为什么是脆弱的、低水平的,这里有必要进一步探究供给侧的税源问题,特别是农产品在满足人口生计需求之后可供国家抽取的剩余资源问题,亦即土地所有者的纳税能力问题。

表面看来,直到19世纪初,清朝的税收仍然只相当于其经济总量的一小部分(3%-5%)。(48)然而,这并不意味着纳税人总能轻松地履行纳税义务。为了理解其纳税能力,我们需要考虑以下几个因素:经济总产出(尤其是对田赋交纳起支撑作用的农业产量);经济产量中用于维持人口生存所需要的部分;经济总量在扣除人口消耗后的余额,亦即可供国家抽取的潜在经济剩余。

经济史家郭松义提供了关于清代中国农业产量较为详尽可靠的估算(本文据此制成表1、表2)。(49)从中可见,直到18世纪60年代,清朝经济一直呈现出增长的势头。粮食产量的提升(18世纪60年代的产量是17世纪初的1.69倍),还伴有人口大幅度增加(1.66倍)和耕地面积大量扩展(1.43倍)。换言之,粮食产量的增加,主要靠耕地面积的扩大,而这又要归因于大量新增加的人口向原本人烟稀少地区迁移,新垦了大量耕地。

但在18世纪后期,随着人口压力越来越大,形势发生了明显变化。当人口数量从1766年的2亿增加到1812年的3.5亿,同时可开垦的土地变得稀缺时(事实上,在此期间,耕地总面积几乎没有增加),人均耕地面积降至1784年的16.75亩和1812年的14.94亩(不到1766年的60%,见表2)。为确保新增人口的生计,18世纪中叶以后出现了一些新的或者较之过去更为显著的迹象,显示从18世纪晚期起人口增长对土地造成的压力越来越大。这些现象包括:(1)玉米和马铃薯的广泛栽培;(50)(2)长江下游地区开始流行双熟制;(51)(3)在18世纪中后期,清朝统治者宣布蠲免新垦耕地的田赋,同时禁止对这些耕地造册;(52)(4)最重要的是,从18世纪60年代开始,农业劳动生产率大幅下降,人均粮食产量和人均粮食盈余双双下滑(见表1、表2)。

在18世纪90年代之后,经济剩余的大幅下降还伴随着另外两个新变化,从而进一步削弱了百姓的赋税承受能力:其一,鸦片走私迅猛发展,使得白银大量外流,由此导致白银价格的上升,以及用白银支付的田赋负担明显加重。(53)其二,由于银价上升,人口剧增,百姓纳税能力下降,地方官府为了确保按时完成征税任务,越来越听任征收过程中的包收行为,官府与地方社会之间的关系日渐紧张。就全国而言,在1801年平定白莲教之后的近40年中,尽管内地各省和边疆各地区总体上保持安定,但由于上述各种因素的作用,不仅清朝国库的盈余再也无法恢复到从前的水平,而且社会上的不稳定因素也在日益增长。

综上所述,如果说清朝独特的地缘战略揭示了其疆域整合的必要性的话,那么,清朝财政构造中的低度均衡机制,则可用来说明其边陲用兵的可能性和有限性。此一机制塑就了中国在18世纪所展现的前所未有的强盛国力,但同时又为日后走向衰落埋下了伏笔。内地各省庞大的纳税田亩,使得清朝国库即使在田赋税率极低的条件下,均能借助和平时期岁入大于岁出的财政状况,产生巨额盈余,支撑边陲用兵所带来的浩繁负担,从而使疆域的整合成为可能。但是这种低度均衡是有条件的和脆弱的。一旦支撑这一机制的诸条件遭到破坏,需求剧增而供给不足,国库便会由盈转亏,从而反过来制约清朝的地缘战略,使之从主动进取变为保守收缩。

五、清代中国与早期近代欧洲

为了进一步理解驱动并制约清朝边陲用兵的地缘战略和财政机制,这里有必要将17世纪、18世纪的中国与早期近代欧洲国家以及欧洲以外的征服王朝略加比较。

16世纪初的欧洲处于极度分裂的状态,有近500个大小不等的政治实体,均在不同程度上享有自治权并垄断了境内的强制力量;各地的军事组织多杂乱无章,以雇佣兵为主,且掌握在封建主、主教、城市、行会或其他地方社区之手,只是有条件地听命于国王或其他权威,其态度多取决于战场上的胜败是否对自己有利。相形之下,到了17世纪晚期,欧洲各地的军事力量多已成为正规化的常备军。为了供养日益庞大的军队,国家不得不增加各种税收,扩大其财政基础,为此又不得不改造整个行政体系,亦即削弱那些代表地方利益的政治、军事势力,把原先零散的自治城邦和领地整合到受国家直接控制的更大区域里,从而达到司法、税收的高度统一。(54)而所有这些变革背后的终极驱动力量,则是国与国之间持续不断的竞争和交战。正是战争促使君主们竞相打造更具竞争力的军事机器,为此又不得不提高征税、征兵、动员资源的能力,政府机构因之不断膨胀、分化。(55)查尔斯·蒂利因而有此名言:“战争制造国家,国家制造战争。”(56)鉴于财政资源的使用对于强化和垄断各种强制手段如此重要,史家们倾向于把兴起于16-18世纪欧洲的那些民族国家称作“财政军事国家”。(57)

在某种程度上,18世纪的清代中国颇类似于同时代欧洲的财政军事国家:它有一个集权的行政体系,通过职业化的官僚阶层管理分界明确的疆域;它有一个有效的赋税征收体制,其中一半以上的收入都用于军事;政府拥有比任何欧洲国家更庞大的常备军,并不时地在边陲用兵,巩固统一。因此,有学者将清朝定义为一个“近代早期”国家,认为清朝与16世纪以来的欧洲国家有诸多相似之处。(58)尽管如此,如果我们把清朝与近代早期欧洲国家在国家构建过程中所涉及的地缘政治、经济和历史境况进行比较,还是能发现两者之间的本质差异。

首先,就地缘格局而言,欧洲各国从17世纪开始便已建立了一系列以国际法为基础的外交准则,主权国家之间保持一种对等的(即使不是平等的)关系。相比之下,中国则是其地缘世界中唯一的主导力量,周边缺少抗衡势力,因此军事支出以及军队组织和训练几乎没有多大变化。从17世纪后期到19世纪中叶,清朝正规军数量一直保持在大约80万-85万名,其中包括60万绿营、20万-25万满洲八旗。同时,从18世纪30年代至19世纪中叶,清朝的常规军事支出也一直固定在约2600万两白银。(59)加上缺乏训练、装备老旧,清朝军队的整体战力江河日下。这与早期近代欧洲各国军备在地缘竞争和军事革命驱动下日新月异形成强烈反差。

其次,在东西方国家形成过程中,经济、社会结构的重要性不亚于上述地缘政治因素。蒂利就此对近代欧洲国家的形成路径,区分了三种不同模式:其一是“强制密集型”。这些国家以农业为主,其财源依赖人头税和土地税。统治者为了发动战争及其他活动,建立了庞大的征税机器,并让地方精英在其中握有各种各样的权力;其二是“资本密集型”,这些国家工商业发达,财源主要来自关税、消费税以及信贷,但中央权力也因此受到限制和分割。在这两种理想类型之间,存在着第三种模式,即“资本化强制”,土地和商业贸易在国家的收入结构中同样重要,由此产生双重国家结构,主导政权的土地精英与金融家之间既有冲突,又有合作。(60)

显然,无论是“资本密集型”还是“资本化强制”路径,都不能用来解释18世纪以农业为主的中国。与英格兰所采取的资本化强制路径相比,这种差异显而易见。尽管中国的经济规模在1700年是英格兰的7.7倍,在1820年是其6.3倍,(61)但是中国的工商业产值仅占经济总量的30%,而英格兰的工商业在1700年和1789年的国民生产总值(GNP)中,分别贡献了45%和55%。(62)再对中英两国工商业在各自政府收入中所占的比重进行比较,这种差异显得更加明显。1700年,工业和贸易税额仅占清政府总收入的17%,到了1800年,也仅占30%。(63)而在英格兰,两种税额在1700年和1789年,分别占66%和82%的份额。(64)

相比之下,19世纪晚期之前,田赋始终是清政府的主要收入来源。(65)虽然盐商捐输构成战时及其他紧急情况下政府额外支出的重要补充,但清朝统治者一直相信,既不需要增加工业和贸易税,也不需要为了战争或赈灾而向富商举债,只需要依靠国库的现金储备,即可应对大部分额外支出。因此,中国商人并没有任何机会可以与官府讨价还价,以谋取自己的政治权力和经济利益。

清朝也不应被视作强制密集型国家。在18世纪后期19世纪初期的中国,由于纳税人口庞大而国家机器较小,清政府能够将田赋限制在一个较低的水平,在人口增长尚未消耗掉大部分经济盈余之前,大多数土地所有者都能承受田赋负担。因此,统治者没有必要把耕种者变成农奴,也不需要建立一个庞大的行政机构,以最大限度地抽取农村资源。相反,由于小农阶层构成了纳税人口的主体,其生计安全对国家财政起保障作用,因此朝廷采取各种措施(如税收蠲免、鼓励垦荒、限制地租、救济饥荒等)以确保其生存。只要现有的财政体制能产生足够的收入,以满足常规和非常规的需求,国家没有意愿将行政机器的触角延伸到县级以下,更不必限制农民的人身自由。

清朝国家的核心特征,一言以蔽之,是其财政构造中的均衡状态,而在背后起支撑作用的则是持续至18世纪后期的中国地缘政治关系的稳定状态,以及人口与耕地之间的适度比率。但这种均衡是相对的、暂时的,迟早会在来自内部不断上涨的人口压力与来自财政军事实力持续膨胀的欧洲国家的冲击下走向终结。

六、清朝与奥斯曼帝国

如果说,17-18世纪中国与早期近代欧洲国家的比较所彰显的,是清朝国家财政军事体制的脆弱性的话,那么,中国与欧洲之外的传统王朝尤其是奥斯曼帝国的比较所凸显的,则是清朝国家在维持其疆域完整性方面所展现的韧性。

清朝与奥斯曼帝国在王朝的创建和统治方面,有着根本的区别。首先,两者开疆扩土的原因不尽相同。奥斯曼军事贵族持续不断对外扩张和进攻,主要是出于他们对传播伊斯兰教的狂热;圣战的号召力比其他任何考量都更能打动这些突厥骑兵。当然也有经济和社会方面的因素。一种典型的做法是把新征服的土地划成小块,分给统治精英以及士兵,成为世袭的或非世袭的授地,作为其收入来源,这种做法构成了对外扩张的强大动力;(66)对土地的不断需求,迫使统治者持续地发动征服战争。因此,奥斯曼帝国的整个国家机器,包括其军事组织、内政机构、土地所有制和税收系统,都要服务于军事扩张的需求。对奥斯曼统治精英而言,通过圣战建立一个普世的哈里发国,是其世界观不可或缺的一部分。除非其征服行动受到气候、地理或运输条件的限制,否则征战将永不停息。然而,一旦扩张受阻,无法获取更多资源,那些为战争而设并依赖于战争的臃肿官僚体系和军事机器便会萎缩、崩坏。(67)

相比之下,宗教因素并未在满人的征战过程中起驱动作用;17世纪40年代以后,尤其在17世纪末18世纪前期,清廷发动一系列战事,亦非出于经济原因。迁都北京之后,满人的主要目标是取代明朝,成为统治中国的正统王朝。因此,不能简单地把清朝与欧亚大陆历史上的军事帝国划上等号。对于后者来说,对外征战是其生存的基本形式;而对于迁都北京后的清朝来说,在华夏本土之外的边陲有限度地用兵,是应对其地缘安全危机的结果,在危机发生之前的近半个世纪,以及危机解决之后的一个半世纪,均未在内地各省之外寻求扩张版图。

此外,在内部治理方式上,清朝与奥斯曼帝国之间也存在实质性的区别。和清朝一样,奥斯曼帝国地域辽阔,人口多样,具有不同的族群和宗教背景。它允许境内的埃及、北非以及阿拉伯世界的绝大部分地区拥有高度的行政和财政自主,只满足于收取这些地方的年贡或当地包税人上交的固定数量的税额。(68)而在帝国的核心地带,亦即巴尔干地区和安纳托利亚各省,中央政府则将最为肥沃的耕地置于自己的直接控制之下,让耕种这些土地的农户直接向政府纳税,或由包税人经手。其他耕地则大多授给帝国的骑士,由骑士向其封地(即timars)上的农户收税,税金即作为其服役的报酬。但是到了17、18世纪,这些制度日渐衰退,其原因部分在于授地上的农户无法忍受高额税款而弃地逃亡,还有部分原因在于授地拥有者无力提供军事服务,地方豪强趁机而起,通过各种手段将授地占为己有,从事包税活动,将三分之二的税款净额纳入私囊。(69)

相较之下,清朝统治下的内地各省,除少数旗地之外,绝大多数耕地皆归平民所有,由业主直接向官府交纳田赋,包税活动被明令禁止;加上政府采取措施力图消除税收中的各种舞弊行为,所以,朝廷始终能够将绝大部分税源有效控制在自己手里,从而确保国库岁入的稳定。而清朝与奥斯曼帝国的最大不同,则在于其维护各自疆域的能力。直至1911年覆灭为止,晚清政权均能保持对几乎所有边疆(包括满洲、内外蒙古、新疆和西藏)的控制,迥异于奥斯曼帝国之在18、19世纪先后失去其在巴尔干和北非的省份。晚清中国与奥斯曼帝国之所以在保守疆土上表现迥异,主要是因为各自独特的内部地缘政治关系。奥斯曼帝国最根本的弱项,是其境内人口构成的高度异质和分散;居住于土耳其腹地的1700万人口,仅占帝国总人口(至19世纪末为2100万)的57%。即使在腹地,其人口也根据族群、宗教的不同而分为不同的米列特(millets)。其中在巴尔干各省占多数的基督教人口一直试图从帝国分离出去,而欧洲列强也以保护当地基督教信众为借口进行干涉。(70)作为帝国人口最为密集、经济上最先进的地区,巴尔干各省在18世纪晚期至20世纪初的次第独立,给奥斯曼带来人口、经济和财源上的巨大损失。至于阿拉伯和非洲各省,对奥斯曼中央政权在财政和军事上的贡献一直微乎其微,因此相对于土耳其腹地,其重要性大打折扣;由于中央无力应对外患,加上对土耳其腹地之外各省治理无方、武断行事,也导致后者对帝国离心离德。埃及则从未有效地跟整个帝国结合到一起,因此自从17世纪末即处在实际独立的状态。而导致奥斯曼政府丢失阿拉伯各省最致命的一着,则是在第一次世界大战中跟德国和奥匈结盟,结果在1918年战败。整个奥斯曼帝国也随之解体,只剩下土耳其人的安纳托利亚腹地以及欧洲小块土地,在此基础上于1923年成立了土耳其共和国。

而清朝的优势,首在内地各省人口的高度同质,汉人在人口构成以及整个社会中占据绝对主导地位,不存在发生内部分裂的可能性。同时,尽管清朝中央允许边疆各地区在管理内部事务方面保留高度的自主权,但中央与边疆之间紧密的政治和宗教纽带,尤其是其在任免边疆行政和宗教领袖方面的掌控地位,以及它在边疆各要害地点长期驻扎军队等举措,均有效避免了后者寻求分离。

意识形态和政治认同也可以在某种程度上解释为什么中国和土耳其走上了不同建国路径。19世纪和20世纪初的土耳其人,在认定或重新界定所欲建立的政治实体时,困难重重,面对模糊不清、变幻不定的宗教的、帝国的或族群的边界,莫衷一是,甚至在为他们所欲创设的新国家取名时,也举棋不定。相比之下,20世纪初中国的政治精英可以清楚地界定他们所力图再造的国家,因为这个国家早已存在,亦即由清朝承袭自明朝,并且经过开疆拓土,至18世纪50年代已经定型的、包括内地各省和边疆各地区的“中国”。当然,这些精英中的最激进分子曾经一度号召建立一个排他的汉人共和国,不过,这一设想更多的是一种宣传策略,即以明末满人征服的历史来激起汉人的反满情绪,它很快便让位于革命党人的“五族共和”共识,辛亥后建立起来的民国即以此为立国的原则。因此,现代中国与土耳其的建国者之间对比分明。面对日益加剧的外来威胁,奥斯曼帝国的政治和知识精英受民族主义的影响,一直寻求在各种不同的框架下打造政治认同,而最终胜出的却是凯末尔所提出的在土耳其建立一个土耳其人的疆域国家的想法。对于凯末尔来说,所谓奥斯曼主义、泛伊斯兰主义、泛土耳其主义之类,皆属于“我们从未能够实现也无法实现的理念”而已。(71)按照他的设想,建国运动应限于土耳其人生息繁衍的地区,亦即安纳托利亚腹地,凯末尔谓之“我们天然的和合法的界址”。(72)而对于孙中山等革命党人,在清朝原有的疆域之上建立一个共和国不仅可行,而且对于打造新生国家政权的合法性,还势在必行;毕竟,这个以“中国”为名的国家,已经长期稳定地存续,它只需加以再造,而非另起炉灶,加以发明。(73)

以上讨论,对于我们重新认识19世纪以前的清朝国家的性质,到底有何启示?首先,我们可以把19世纪前的清朝国家排除在近代主权国家范畴之外;其自我定位与欧洲国家自17世纪以来在威斯特伐利亚体内所奉行的各主权政体一律平等的原则南辕北辙。尽管如此,在19世纪卷入欧洲中心的主权国家体系之前,清朝仍然显现出一些向主权国家发展的蛛丝马迹。尽管清朝将明朝的朝贡体制继承了下来,尽管这一体制对于维系其统治合法性非常重要,但是清朝并不热衷于增加朝贡国的数量及其觐见的次数。(74)通过与俄国和中亚国家的交锋,以及一系列条约、协议的签订,清朝与相关的周边国家之间形成了稳定和明确的边界,从而跟世界历史上所有军事帝国之边疆一直处在伸缩状态而无稳定边界有根本不同。(75)因此,清朝在很大程度上可以算是介于传统军事帝国与近代主权国家这两极之间的一个“疆域国家”。所有这些,再加上清朝早已拥有一支正规的常备军、一个职业型文官队伍,以及一个高度集权的官僚体制,都使得清代中国至少在表面上已经具备了若干“早期近代”特征。所以,如果把19世纪以前的清代中国视作一个早期近代疆域国家,亦未尝不可。

但17、18世纪的中国,与同时代欧洲的财政军事国家相比有着根本的不同,因为列国竞争以及为满足战争需求所产生的扩张性财政机制和军事革命,在19世纪前的清代中国从未出现过。它也截然不同于欧亚大陆历史上的所有征服王朝,因为清朝完全以内地各省为依托,以满足其统治内地及边疆在财政上、政治上以及防御上的需求;一旦其需求得以满足,便对边陲用兵失去兴趣。因此,19世纪前的清朝国家,最好定义为一个建立在地缘政治和财政构造双重低度均衡基础上的早期近代疆域国家。这样一个国家,一旦与近代欧洲列强发生遭遇,将会无可避免地败阵下来,并且只有在仿效欧洲财政军事国家,实现军事革命和财政构造从低度均衡型向高度不均衡的扩张型转变之后,才有机会生存下来。但是另一方面,跟世界历史上所有的征服王朝相比,又会在朝向近代主权国家转型的过程中,展现出非同寻常的韧性,因为其存在并不以永无休止的征战以及由此所获得的财源为前提,只要它能借助其既有的经济规模巨大和纳税人口众多的优势,实现财政和军事体制的转型,便有能力维持自身的生存以及疆域的完整。现代中国的国家形成过程,因此并非为“帝国—民族国家”范式视作理所当然的从征服王朝或殖民帝国经过裂变向民族国家转型的过程,而是从一个早期近代疆域国家向近代主权国家过渡的过程。至于对这一过程本身之具体演进的分析,则已超出了本文的讨论范围。

①例见Ping-Ti Ho,”In Defense of Sinicization:A Rebuttal of Evelyn Rawski’s ‘Reenvisioning the Qing’,” The Journal of Asian Studies,vol.57,no.1,1998,pp.123-155.

②此一观点以Edward J.Rhoads的论析最为有力,见所著Manchus and Han:Ethnic Relations and Political Power in Late Qing and Early Republican China,1861-1928,Seattle:University of Washington Press,2000,pp.11-69.

③以Mark C.Elliott为代表,见所著The Manchu Way:The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China,Stanford:Stanford University Press,2001,pp.4-6.

④此说以Pamela Kyle Crossley影响最大,见所著”The Rulerships of China,” American Historical Review,vol.97,no.5,1992,pp.1468-1483; A Translucent Mirror:History and Identity in Qing Imperial Ideology,Berkeley:University of California Press,1999,pp.221-222.

⑤Evelyn S.Rawski,”The Qing Formation and the Early-Modern Period,” in Lynn Struve,ed.,The Qing Formation in World-Historical G Time,Cambridge,Mass:Harvard University Asia Center,2004,pp.217,220.

⑥Peter Perdue,China Marches West:The Qing Conquest of Central Eurasia,Cambridge,MA:Harvard University Press,2005,p.527.

⑦有关世界历史上帝国形成及政体的研究,例见E.J.Hobsbawn,The Age of Empire,1875-1914(New York:Vintage Books,1987)以及Jane Burbank and Frederick Cooper,Empires in World History:Power and the Politics of Difference(Princeton:Princeton University Press,2010).

⑧对近代民族主义和民族国家形成过程的分析,参见Liah Greenfeld,Nationalism:Five Roads to Modernity,Cambridge:Harvard University Press,1992; Benedict Anderson,Imagined Communities:Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,London:Verso,2006.

⑨有关“帝国—民族国家”二分范式的阐述,例见Rupert Emerson,From Empire to Nation:The Rise to Self-Assertion of Asian and African Peoples,Cambridge:Harvard University Press,1960; Sankar Muthu,Enlightenment against Empire,Princeton:Princeton University Press,2003.

⑩关于对“帝国—民族国家”范式的代表性批评,参见Krishan Kumar,”Nation-States as Empires,Empires as Nation-States:Two Principles,One Practice?” Theory and Society,vol.39,no.2,2010,pp.119-143.

(11)例见Peter C.Perdue,”Empire and Nation in Comparative Pespective:Frontier Administration in Eighteenth-Century China,” in Huri Islamoglu and Peter C.Perdue,eds.,Shared History of Modernity:China,India and the Ottoman Empire,London:Routledge,2009,pp.21-45.

(12)Peter Perdue,China Marches West,p.518.

(13)Chia Ning,”Lifanyuan and Libu in Early Qing Empire Building” and “Lifanyuan and Libu in the Qing Tribute System,” in Dittmar Schorkowitz and Chia Ning,eds.,Managing Frontiers in Qing China:The Li fanyuan and Libu Revisited,Leiden:Brill,2016,pp.43-69,144-184.

(14)Peter Perdue,China Marches West,pp.155-157.

(15)马汝珩、马大正:《清代的边疆政策》,北京:中国社会科学出版社,1994年,第264—265页;张永江:《清代藩部研究——以政治变迁为中心》,哈尔滨:黑龙江教育出版社,2001年,第113—118页。

(16)姚念慈:《康熙盛世与帝王心术——评“自古得天下之正莫如我朝”》,北京:生活·读书·新知三联书店,2015年,第287页。

(17)柳升祺:《十八世纪初清政府平定西藏准噶尔之乱始末》,《民族研究》1998年第1期。

(18)张永江:《清代藩部研究——以政治变迁为中心》,第128—129页;赵云田:《清代治理边陲的枢纽——理藩院》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1995年,第40—46页。

(19)Peter Perdue,China Marches West,pp.252-255,274-289.

(20)《大清高宗纯(乾隆)皇帝实录》卷722,二十九年十一月戊申,台北:华文书局,1964年,第14册,第10359页。

(21)姚念慈:《康熙盛世与帝王心术——评“自古得天下之正莫如我朝”》,第289页。

(22)Peter Perdue,”Military Mobilization in Seventeenth and Eighteenth-Century China,Russia,and Mongolia,” Modern Asian Studies,vol.30,no.4,1996,p.780.

(23)Peter Perdue,China Marches West,p.523.

(24)Peter Perdue,China Marches West,p.523; Peter Perdue,”Military Mobilization in Seventeenth and Eighteenth-Century China,Russia,and Mongolia,” p.781.

(25)James A.Millward,Eurasian Crossroads:A History of Xinjiang,New York:Columbia University Press,2007,p.104;王希隆、王力:《略论清前期对回疆的经营》,《兰州大学学报》2010年第3期;张连银:《西路军需补给与西北屯田》,《青海社会科学》2011年第1期。

(26)参见彭泽益:《十九世纪后半期的中国财政与经济》,北京:人民出版社,1983年;陈锋:《清代军费研究》,武汉:武汉大学出版社,1992年初版,2013年第2版。陈著迄今依然是对清代军费最为系统的研究成果。

(27)参见彭泽益:《十九世纪后半期的中国财政与经济》;彭泽益:《清代财政管理体制与收支结构》,《中国社会科学院研究生院学报》1990年第2期;史志宏:《清代户部银库收支和库存统计》,福州:福建人民出版社,2009年;史志宏、徐毅:《晚清财政:1851-1894》,上海:上海财经大学出版社,2008年。

(28)参见王庆云:《石渠余记》,北京:北京古籍出版社,1985年,第113—115页;许檀、经君健:《清代前期商税问题新探》,《中国经济史研究》1990年第2期;陈锋:《清代财政政策与货币政策研究》,武汉:武汉大学出版社,2008年,第366—369、405—409页。

(29)值得一提的是,户部存银的账面数字与实际库存并不一致,到清朝后期尤为如此。道光二十三年(1843)的亏空案,暴露了多达925万余两的亏缺。参见史志宏:《清代户部银库收支和库存统计》,第109—110页;韩祥:《1843年户部银库亏空案及其影响》,《史学月刊》2012年第6期。

(30)参见彭泽益:《清代财政管理体制与收支结构》,《中国社会科学院研究生院学报》1990年第2期。

(31)参见何平:《清代赋税政策研究——1644-1840年》,第6页。

(32)史志宏:《清代户部银库收支和库存统计》,第104页。

(33)陈锋:《清代军费研究》,第247页。

(34)以上各项数据参见陈锋:《清代军费研究》,第251、254页;史志宏:《清代户部银库收支和库存统计》,第104页。

(35)以上各项数据参见史志宏:《清代户部银库收支和库存统计》,第104页;陈锋:《清代军费研究》,第258—259、269页。

(36)其他军费开支包括:1767-1769年对缅甸用兵,耗去1300万两,年均433万两;1787-1788年对台湾用兵,耗去1000万两,年均500万两;1788-1789年对越南用兵,耗去130万两;1788-1789年对尼泊尔廓尔喀用兵,耗资100万两,1791-1792年又花费1100万两;1795-1797年镇压湘贵苗乱,花去了1500万两。(参见陈锋:《清代军费研究》,第275页)

(37)以上各项数据参见史志宏:《清代户部银库收支和库存统计》,第104页;陈锋:《清代军费研究》,第268、270、275页。

(38)这十年内发生的大规模军事行动,还包括1832年镇压湖南和广东的瑶乱,耗费153万。以上各项数据见史志宏:《清代户部银库收支和库存统计》,第104页;陈锋:《清代军费研究》,第273—275页。

(39)有研究者提出,第一次金川战役的军费“由四川省筹集”,“为了应付西线战事所付出的3500万两,可能由各省和户部分摊”。(Ulrich Theobald,War Finance and Logistics in Late Imperial China:A Study of the Second Jinchuan Campaign,1771-1776.Leiden:Brill,2013,p.103)但他没有指出的是,来自各个省份的资金实质上属于“协饷”性质,是各省本该上交给户部的。

(40)当然,户部盈余并非用兵开支的唯一来源,还有部分兵费来自富商捐输。据统计,清代历朝盐商军需报效在4700万两以上。参见陈锋:《清代盐政与盐税》,郑州:中州古籍出版社,1988年,第234页。

(41)《大清世宗宪(雍正)皇帝实录》卷156,十三年五月甲辰,台北:华文书局,1964年,第3册,第2138页。

(42)“滇省自征剿缅匪以来,一切军需事宜,及军行经过各省,俱系动支正项,丝毫不以累民。”(《大清高宗纯(乾隆)皇帝实录》卷840,三十四年八月庚申,第17册,第11988页)

(43)陈锋:《清代军费研究》,第302—331页。

(44)郑天挺:《清史探微》,北京:北京大学出版社,1999年,第319、333页。

(45)魏源:《圣武记》,北京:中华书局,1984年,第195页。

(46)彭泽益:《十九世纪后半期的中国财政与经济》,第38页;《清史稿》卷125《食货志六》,北京:中华书局,1977年,第3703-3704页;中国人民银行总行参事室金融史料组编:《中国近代货币史资料》第1辑上册,北京:中华书局,1964年,第172页;陈锋:《清代财政政策与货币政策研究》,第408-409页。

(47)陈锋:《清代财政政策与货币政策研究》,第366-371页。

(48)关于清代中国经济总量的估计,参见刘瑞中:《十八世纪中国人均国民收入估计及其与英国的比较》,《中国经济史研究》1987年第3期;以及Angus Maddison,Chinese Economic Performance in the Long Run,Paris:OECD,1998.

(49)郭松义:《清前期南方稻作区的粮食生产》,《中国经济史研究》1994年第1期;《清代北方旱作区的粮食生产》,《中国经济史研究》1995年第1期;《明清时期粮食生产与农民生活水平》,《中国社会科学院历史研究所学刊》第1集,北京:社会科学文献出版社,2001年。为制表方便,这里以1600年代指郭文中所说的明万历年间。另可参见史志宏:《十九世纪上半期的中国粮食亩产量及总产量再估计》,《中国经济史研究》2012年第3期;《清代农业生产指标的估计》,《中国经济史研究》2015年第5期。

(50)参见郭松义:《明清时期粮食生产与农民生活水平》,第384页。

(51)参见闵宗殿:《明清时期中国南方稻田多熟种植的发展》,《中国农史》2003年第3期。在明清两代载于地方志的159种双季稻案例中,113种(占71%)出现在18世纪50年代之后,参见闵宗殿:《从方志记载看明清时期我国水稻的分布》,《古今农业》1999年第1期。

(52)1740年,清廷首次在法律上禁止新垦土地造册、升科。同年,乾隆帝重申,许可百姓开垦零散荒地,蠲免其税。1773年,乾隆帝声称内地各省已经不存在未垦荒地,实即再次确认了新垦土地升科禁令。参见张研:《17-19世纪中国的人口与生存环境》,合肥:黄山书社,2008年,第123-124页。

(53)彭信威:《中国货币史》,上海:上海人民出版社,2007年,第629-645页。

(54)Charles Tilly,Coercion,Capital,and European States,AD 990-1992,Malden:Blackwell Publishers Inc.,1990,pp.38-47.

(55)Charles Tilly,Coercion,Capital,and European States,AD 990-1992,pp.23,162; Karen Rasler and William Thompson,War and State Making:The Shaping of the Global Powers,Boston:Unwin Hyman,1989,pp.xv-xvi.

(56)Charles Tilly,”Reflections on the History of European State-Making,” in Charles Tilly,ed.,The Formation of National States in Western Europe,Princeton:Princeton University Press,1975,p.42.

(57)John Brewer首倡此说,见所著The Sinews of Power:War,Money and the English State,1688-1783,London:Routledge,1989.

(58)例见Evelyn Rawski,”The Qing Formation and the Early-Modern Period,” in Lynn Struve,ed.,The Qing Formation in World-Historical Time,pp.207-241; Victor Lieberman,”The Qing Dynasty and Its Neighbors:Early Modern China in World History,” Social Science History,vol.32,no.2,2008,pp.281-304.

(59)陈锋:《清代军费研究》,第8、24、97页。

(60)Charles Tilly,Coercion,Capital,and European States,AD990-1992,p.99.

(61)Angus Maddison,The World Economy:A Millennial Perspective,Paris:OECD,2001,Table B-18.

(62)Jack Goldstone,Revolution and Rebellion in the Early Modern World,Berkeley:University of California Press,1991,p.206.

(63)许檀、经君健:《清代前期商税问题新探》,《中国经济史研究》1990年第2期,第90页。

(64)Jack Goldstone,Revolution and Rebellion in the Early Modern World,p.206.

(65)周育民:《晚清财政与社会变迁》,上海:上海人民出版社,2000年,第238-239页。

(66)Douglas E.Streusand,Islamic Gunpowder Empires:Offomans,Safavids,and Mughals,Boulder:Taylor & Francis Inc.,2010,pp.81,208.

(67)John F.Guilmartin,Jr.,”Ideology and Conflict:The Wars of the Ottoman Empire,1453-1606,” Journal of Interdisciplinary History,vol.18,no.4,1988,pp.721-747; Bernard Lewis,”Some Reflections on the Decline of the Ottoman Empire,” Studia Islamica,no.9,1958,pp.111-127.

(68)Douglas E.Streusand,Islamic Gunpowder Empires,p.102; Stanford Shaw,History of the Ottoman Empire and Modern Turkey,Vol.I:Empire of the Gazis:The Rise and Decline of the Ottoman Empire,1280-1808,Cambridge:Cambridge University Press,1976,pp.121-122.

(69)K.Kivanc Karaman and Sevket Pamuk,”Ottoman State Finances in European Perspective,1500-1914,” The Journal of Economic History,vol.70,no.3,2010,pp.593-629.

(70)Benjamin Braude,Christians and Jews in the Ottoman Empire,Boulder:Lynne Rienner,2014.

(71)Bernard Lewis,The Emergence of Modern Turkey,New York:Oxford University Press,2002,pp.353-354.

(72)Bernard Lewis,The Emergence of Modern Turkey,pp.353-354.

(73)参见李怀印:《中国是怎样成为现代国家的?——国家转型的宏观历史解读》,《开放时代》2017年第2期。

(74)参见李云泉:《朝贡制度史论——中国古代对外关系体制研究》,北京:新华出版社,2004年,第134-149页。

(75)参见孙宏年:《清代藩属观念的变化与中国疆土的变迁》,《清史研究》2006年第4期。