来源:《史林》2022年第6期,注释从略

作者:郑彬彬,上海大学文学院历史学系博士后

英外交部对华事务公函的书写、流转与档案体系演变(1843—1869)

郑彬彬

摘 要

英外交部对华档案是近代英国对华扩张与中英交涉的产物,是对外交部对华事务公函的归档。外交部负责中国事务之政治部门的档案和驻华公使馆档案是其核心构成。英外交部政治部门的中国档案全宗为FO 17,归档外交部与驻华使领和国内其他部门的往来公函,以服务决策为主要归档逻辑。驻华公使馆档案全宗为FO 228。FO 228基本保留了以年度为经以信件收发时间为纬的原初归档样貌,并在领馆档案系统性缺失的情况下保留领馆层级档案最多,具有档案源库的作用。依托英外交部若干公函书写原则与通信制度,外交部对华档案具有跨越时空、内部互联、体系互补和公函可溯等特点,是英方认知中国、决策对华事务的“帝国档案”。

关键词

英外交部;驻华公使馆;领事馆;公函;档案体系

英国对亚洲各地的调研以及通过“信息加工、比照、分类和储存”建立的蕴含“各民族各方面知识”之“帝国档案”,是19世纪“维持其在亚洲的统治地位”的有力工具。在对华扩张中,英外交部及其驻华人员书写归档的包含对华政治、外交、商贸、军事、司法、情报、租界、宗教、驻华体制构建等信息的公务信函(Official Despatch,简称公函),是英外交部对华档案(The Foreign Office Record :China, 简称“FO对华档案”)的重要构成,是英方决策对华事务的信息基础。

FO对华档案不仅在当时具有独一无二的现实意义,也是今人研究近代中英关系、中英(西)商贸文化交流、英国远东扩张等命题的必备史料。百年前,马士(H.B. Morse)出版《中华帝国对外关系史》时,基于对英方档案的占有,自信纵使缺乏“中国的官方档案或其他权威性的资料来从中国方面说明问题”,但中方原档“未必能使我们对于所研究的问题增加多少了解”。在马士所用英方档案中,英外交部“特许”他调阅的对华档案是其立论的重要基础。百年后,吴义雄基于“国内学者在西文史料的使用方面还无法达到该书的水平”,将马士著作列为“晚清史研究者必备的参考书”。

鉴于FO对华档案的重要性,中外学者已发表不少介绍性成果。只是这些成果存在四个偏向:其一,偏向介绍FO档案全貌,对华档案仅以构成部分的角色附现其中。其二,偏向引介中文档案。FO对华档案存有大量中文档案,并因1959年英驻华使馆搬迁问世,促使学界投入整理使馆汉文处(Chinese Sectary Office)档案,为后续中日学者引介这类资料奠定基础。其三,偏向介绍机密档案。FO对华档案中有一般通信(General Correspondence)和机密通信(Confidential Correspondence)两类。机密通信不仅因“机密”二字让学界臆想其重要性,且这类档案以打印稿为主易于利用,成为学界最为熟悉的FO对华档案。其四,个案偏向,即学者基于某一特定主题简述所涉档案。

现有成果虽对FO对华档案有所涉及,但上述偏向(特别是后三类偏向)其实是对该套档案的片段式抽离,肢解了档案的内在体系和逻辑。同时,现有成果解决的问题多停留在FO对华档案有什么之表层,未深入讨论FO对华档案何以如此,无法系统展现该档案的内在逻辑与体系演变,不利于学者对该套档案进行跨体系、跨类别的系统性运用。

鉴于此,本文采用制度史和史料学的基本方法,基于英国外交部档案、议会文书等资料,从档案资料生产的角度,系统考释英外交部对华事务公函之书写、流转及其档案体系演变,呈现近代英国对华扩张的档案基础何以形成,为学界利用这套重要资料提供路线图。

一 英外交部对华外交体制下的公函书写与流转

英外交部及其驻华使领是对华外交的主要决策方,也是外交部对华档案的主要生产者与归档者。1843年英领事馆进驻中国通商口岸后,英外交部对华体制由三部分组成:1.位居伦敦的英外交部政治部门(Political Departments)中处理中国事务的部门;2.商务总监署暨对华使馆(1861年春,英国公使进驻北京,公使馆暨商务总监署移驻北京);3.驻各通商口岸的领事馆。在对华外交发展的不同阶段,英外交部为了处理对华事务的高效和便利,对三者的职属关系和公务信函书写及传递进行了详细规定,形塑了FO对华档案的基本样态。

以中英《天津条约》准许英国公使进驻北京,中英两国开启中央政府层级的直接外交为界,英对华外交可分为两个阶段。1843—1859年为第一阶段。在这一阶段,中英《南京条约》和《五口通商章程》割让香港岛,开放东南沿海五个通商口岸并准许英领事进驻“管理商贾事宜”。1843年1月,英国政府鉴于港岛地狭民贫,决定不另派殖民地部门官员出任港督,由外交部驻华商务总监暨特使(Chief Superintendent of Trade and Plenipotentiary )兼任港督,由此商务总监署暨对华使馆进驻香港。这使英外交部驻华体制构建需处理殖民机构、外交机构与领事机构的三方关系。英外交部指示这位驻港官员在处理香港殖民统治事务时,以港督名义与殖民地部门大臣沟通;若涉及英国对华商贸与外交事务,则以商务总监名义与英外交部沟通。驻港官员身兼外交部职务和殖民地职务,使该阶段内诸多关涉中英交涉事务的资料其实归档于殖民地部档案中(CO 129)。

在商务总监与各领事关系方面,英外交部将其规范如下:

驻华领事将处于商务总监的直接管辖下,领事被要求将他们的报告提交商务总监而非外交大臣,并且如遵循外交部指示般遵循商务总监的指示……英国政府希望商务总监向外交部转送领事向其提交的报告和他下达领事之指示,以便英国政府实时掌握事态进展。

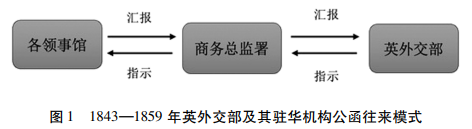

据上,商务总监对领事具有最高控制权。领事从驻港商务总监处接受工作指示,向商务总监而非外交部递交各类公函。商务总监通过公函向外交部递送领事的各类报告及其下达给领事的各类工作指示,帮助英国政府了解对华事务的来龙去脉。于是,英外交部、商务总监署和各领馆三者的公函往来可归纳为图1:

在图1模式下,英国外交部几乎不接收驻华领事的任何信函。领事向商务总监汇报公务,商务总监根据事情重要性,或自行裁决,或提交外交部裁定。商务总监成为决策对华事务的核心官员,是伦敦与各口岸领馆信息周转的中枢。据此,驻港商务总监署成为英方处理对华事务的公函汇总中心,是日后英公使馆档案“档案源库”特性形成的制度基础。

除确定以商务总监署为核心的公函传递制度外,英外交部还对驻华使领的公函书写进行了细致且标准化的规定,确保伦敦能够迅速掌握关键信息。

英驻外官员递交外交部之每一份公函,应尽可能关注一个主题。公函正文扼要介绍所有随函附件的实质内容,提醒外交部关注附件中需特别关注的要点……我不要求你将事务所有细节函告外交部,仅要求你将英国政府需要知晓的部分函送外交部,以便(英国政府)据此掌握任一事务的来龙去脉……你要命令驻华领事采用同样的通信体制,当你向外交部递送你和领事的通信时,应谨记在大多数案子中,仅需将领事通信的大致结果递送外交部,帮助英国政府明晰事态并作出决策即可,而无需将细节和证据提交。

上引规定明确了外交部、商务总监署和领事馆三者间公函书写的三个重要原则:其一,一函一事原则。即一封公函仅汇报一件事情,确保公函内容聚焦。其二,“正文—附件”结构。正文扼要介绍随函附件的“实质内容”,同时提醒外交部注意附件中的重要信息。其三,突出重点原则。英外交部要求商务总监递送公函时,仅提交可帮英国政府掌握“事务来龙去脉”的关键内容,而略去所有细节。在这三原则下,英方公函的正文阐明撰写人(外交大臣、公使、领事)对某事件主要观点、态度,决策意见及随函附件中的重点内容,附件是含有事件细节和决策证据的文件,供收函方必要时查阅。

英外交部还指明领事采用相应的通信体制,商务总监汇报领事公函时只需告知“大致结果”,“无需将细节和证据提交”。这意味着一方面英方在华有体系划一的三个层级的档案资料,即外交部的中国档案、商务总监署暨使馆档案和领事馆档案;另一方面预示着公函由领事经商务总监向外交大臣的层层转递,会出现信息的人为筛选。公函离伦敦越近,内容越偏向对华事务的决策意见和基本结论,无需“细节与证据”;反之,公函离领馆越近,决策的细节和证据越丰富。这使外交部的中国档案(即后文所论的FO 17)呈现重决策性、轻完整性的特点。同时,在领馆档案系统性遗失的情况下,公使馆档案(即后文所论的FO 228)成为存留 “细节与证据”最多的档案。

如果说公函书写三原则关注单份公函的内容与结构,那么英外交部另外三个原则让单份公函可串联成信息库,实现不同时空背景下同主题档案的串联与追溯。第一,公函编号与分类原则。公函编号要求在一个自然年度内,公函应自1月1日起,由一号(No.1)开始顺序编号至12月31日最后一封公函。1854年5月,外交部进一步要求若某份公函讨论事件与前序公函有关,应在公函开头注明前序公函的时间和编号。

与公函编号相配合的是公函分类原则。鉴于对华事务的连续性,各公函多有主题的连续性,不过有些公函也会报告一些单独主题的内容(多为驻华人员私人事务和驻华机构人事安排等)。对此,英外交部要求主题连续之公函顺序编号,单独主题公函不参与编号,标以“私人”(Private)或“单独”(Separate)字样。公函编号与分类的原则使英方在必要时,可将不同时间段内讨论同类事件的公函进行串联,迅速掌握事件来龙去脉。这是后文所论外交部中国部门档案中存在“专案类公函”档案的技术基础。

除常规的顺序编号外,英方会对某些内容较为重要且敏感的公函加上“机密”(Confidential)字样,形成“密件”类别。这些“机密”公函的部分文件出于外交部内部使用需要,或因需与其他政府部门、内阁及驻外使团共享而被外交部整理打印,形成“机密打印”(Confidential Print)类档案。这类档案因往往主题聚焦于某类重大历史事件,成为英国议会和研究者整理出版的目标。在这些出版物中,英国议会蓝皮书(Blue Book),骆惠敏、伊恩·尼什(Ian Nish)先后整理、出版的“机密打印”档案,无疑是今天学者使用最广者。

然而,这类至少经过三次筛选(公函列为机密时一次,外交部选择性打印时一次,出版者整理出版时一次)的档案,是对原始档案库的抽离和对历史事件的选择性记录。1920年代英外交部向公共档案局(Public Record Office)移交“机密打印”档案时,外交部图书馆负责人担心学者依靠这类“不完整”却又“易获取、易操作”之资料做出“扭曲历史”的研究而“坚决反对”移交开放这批资料。

第二,附件编号原则。在“正文—附件”结构下,一份公函往往附送多份附件,作为正文所论的“证据和细节”。英外交部要求对随函附件自1号开始进行顺序编号,正文在梗概附件主要内容左侧空白处画斜线并注明附件编号,以便公函接收方能迅速清晰知晓各附件关键信息。

第三,收发信汇报原则。英外交部、商务总监暨驻华公使和各领事,均会以季度和年度为单位,向通信方报告相应时段内双方往来的公函信息,包括收信时间、公函类别和编号。这是公函往来双方的通信核查机制,防止公函丢失、遗漏。

1858年6月中英《天津条约》签订后,英国对华外交迈入第二阶段,公函传递制度因之改变。《天津条约》准许英国向中国派遣常驻公使。1859年3月,英外交部任命卜鲁斯(Frederick Bruce)为首任驻华公使兼商务总监暂住上海,1861年春迁驻北京。这不仅意味着英外交部在华构建了完整的“外交—领事”体制,驻华外交主官与香港殖民地总督分割,而且让英外交部改变了与驻华使领馆的公函传递制度。

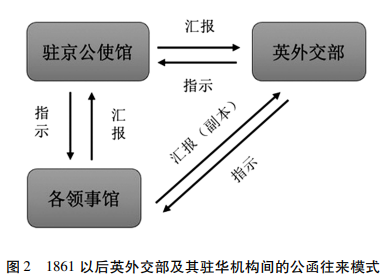

这首先体现在领事获得了与外交部直接往来公函的权力。1859年3月,外交部鉴于暂住上海的公使或因前往北京交涉而难以及时处理各口岸领事公函,授权上海以南各口岸领事,必要时直接向外交部递送公函报告“有趣的情报”,同时制作该公函“副本”(Copy)递交公使。不过,外交部强调该安排属“临时性”。自此,上海以南口岸领事获得了与伦敦往来公函的权力,同一份公函具备正本与副本两个版本。

1861年6月公使正式进驻北京后,领事与伦敦往来公函的“临时性”安排转变为“制度性”规定。1862年4月1日,英外交部发布的《驻华商务总监署与领事馆规章》规定:“领事向商务总监递送所有公函,但是他们应向外交大臣递送那些关涉公共利益的公函副本和英国政府迫切需要即刻收到的信息的副本。”至此,图1所示英外交部与驻华使领馆公函往来模式演变为图2。

领事获得与外交部直接往来公函的权力,促使大量领事公函以正本与副本的形式,分存于英外交部和公使馆,使作为“决策对华事务主要依据”的领事公函,实现了跨地域的同步储存。

公使馆进驻北京后,领事公函的书写与传送日益规范,这在中文文件的传送上体现明显。英国领事进驻通商口岸后,频繁与中国官员往来公函。由于中方无英文人才,这些公函均由领馆翻译官以中文写就。领事上报相应公函时,多将这些中文函件留存领馆,而提交英译本。可是,19世纪四五十年代英驻华使领中文程度有限,各领馆翻译官的中英翻译缺乏统一标准,致使中国人名、地名翻译五花八门,函件的英译本存在不少翻译缺陷。这些问题让驻华官员呼吁培养翻译人才,并于1854年推出翻译学员(Student Interpreter)制度。

1861年,英国公使进驻北京后对翻译学员制度进行了系统性改革,英方的中文人才培养成效显著,中文函件的翻译缺陷得到有效弥补。1861年5月,卜鲁斯通令各领事上报中英交涉事项时,必须将领事与当地中国官员往来公文的中文版随信送达。这使1860年代以后的驻京公使馆档案中存留的领事与中国地方官员往来之中文信函激增,有效弥补了领馆层级档案缺失带来的不便。

1864年,威妥玛(Thomas Wade)以公使馆参赞兼汉文正使负责对华外交时,进一步要求领事公函的中文附件书写,不可用中国宣纸而应誊录于英外交部公务用纸上以便长期保存。他还要求英文公函中第一次出现中国人名、地名、机构名称和头衔时,一律在英译名称旁标注中文名称。至此,1842年英商务总监署汉文秘书马儒翰(John Morrison)呼吁的以统一标准整合中国人名、地名、机构名方得实现。

除中文信息书写及传递日益规范外,英国对华事务的日益繁重使得英外交部不断新增公函类别,归档日益复杂的对华公务信函。自1868年12月英外交部新增“领事类”(Consular)归类领馆人事类公函,至1882年12月新增“条约类”(Treaty),归档与中英条约和中外条约相关的公函,英外交部与驻华使领之公函类别从过去的一般公函(General Correspondence)、机密公函(Confidential)、单独或人事类(Separate)事务公函,进一步增加“商贸类”(Commercial)、“领事类”、“政治类”(Political)、“电报”(Telegram)类、“条约类”等档案类别。这样的划分导致外交部对华档案类别日渐丰富的同时,也呈现出英外交部处理对华事务的日益精细和专业。

可见,英外交部与驻华使领的往来公函是英外交部对华档案的主要构成。在英国对华外交的不同阶段,英外交部、商务总监署暨公使馆、领事馆三者之间的公函传递制度均有差异。为确保信息传递效率,外交部对驻华官员的公函结构和书写确立了各类原则,使不同时空背景下生产的关涉同类事件的公函能够互联互通。不过,各机构职能各有侧重和不同阶段公函传递制度的差异,使英外交部和驻华使领馆间往来之公函,呈现不同的档案形态。

二 服务决策的外交部政治部门中国档案

19世纪英外交部下辖各部门可分为政治部门和非政治部门。政治部门专司政治外交事务,由若干分掌与各国外交事务的部门构成。1835年,东印度公司贸易垄断权被废除不久,英外交部创设中国部门(China Department)接掌对华事务。1841年,中国部门并入英国处理俄国、土耳其、普鲁士、希腊和波斯事务的部门。1857年至1881年,中国、暹罗(即泰国)、日本和美国事务归美国司(The American Department)处理。1899年英外交部成立远东司(Far Eastern Department)处理中国、暹罗和日本事务。这些政治部门成为对华外交公函的一大流向和归档方。

1906年以前,中国在英外交部中的编号为17,故外交部政治部门处理中英事务所形成的中国档案全宗为FO 17。根据英外交部公函往来对象,FO 17归档之公函主要由来自国外和来自国内的公函构成,前者以外交部与驻华使领往来公函为主,后者以外交部与英国国内其他部门和人员往来公函为主,外交部与驻华使领的往来公函又常常成为外交部与其他部门往来公函的基础。

条约体制下,商务总监和驻华领事的职能影响着公函的内容。1834年英国议会废除东印度公司垄断权后,英外交部以派遣商务监督而非常驻公使的方式尝试与中国建立官方关系。《南京条约》签订后,英方获准往通商口岸派遣领事,但在对华外交事务方面沿用商务监督制度,以加授商务总监“全权特使”(Plenipotentiary,Full Power)的方式处理对华外交。英外交部将驻华领事最高控制权纳入商务总监职能,授权商务总监承担领馆构建和人事安排职能。

由此,作为唯一与英外交部通信的部门,商务总监与外交部的往来公函不仅有对华外交的内容,也包含中英商贸、领馆构建和领事裁判等诸多内容。这些公函成为FO 17的一大构成,是英国政府认知中国事态、决策对华事务、构建对华机构的基本依据,史料价值极为重要。这些公函按年度集结归档,以时任商务总监暨特使的姓名或姓氏命名,本文称之为“往来使节公函”档。

需要指出的是,“往来使节公函”档因英外交部的二次编辑而出现缺损,这与外交部基于服务外交决策逻辑制定的归档规则有关。外交部存在两种归档方式:1.各部门公函通常在一至二年的时间内退出使用,移交外交部图书馆依国别按时间顺序归档;2.鉴于某些重大外交事件无法在一至二年内结案,或结案后仍有持续的影响,外交部相关部门会将与该事件相关的公函留置以备随时查阅,由此形成“专案类案卷”(Case Volume),并在若干年甚至数十年后移交图书馆归档。

在当时的通信条件下,一份公函自中国传送伦敦耗时30—90天不等,某些中英重大外交事件常常在两年内无法结案,难以实现两年归档的要求。诸多重大外交事件即便交涉完结,但外交部研判对华事务亦需不时查阅相关档案,这些因素使该类档案归档有时需耗时数十年。于是,这类档案成为FO 17中的专题档案,如“额尔金特别使团”(Lord Elgin’s Special Mission)、“烟台条约”(Chefoo Convention)、“中国与各国:苦力协定与移民”(China and various countries. Coolie Convention and Emigration)等,本文称之为“专案类公函”档。这类资料便是当年英外交部“特许”马士查阅的档案。可见在某种意义上,马士所用英外交部档案已非一手资料,而是经英外交部摘编过的档案。

这样的编辑与归档方法,使“往来使节公函”档与“专案类公函”档呈现同源互补性。同源是指这两类档案均来源于同一时间序列下外交部与驻华使节的往来公函;互补是指在上述归档方法下,同一事件的档案被分存于不同时间成档的“往来使节公函”档和“专案类公函”档中。如要全盘掌握某一中英外交事件公函,必须采用“往来使节公函”+“专案类公函”的方式。如1843年10月14日,商务总监就英海军与领事如何裁判英籍船主与船员之冲突请示外交部。该函归档于1843年的“璞鼎查来函”(From Henry Pottinger,1843,Aug-Oct)。据中英外交通信平均时间推算,外交部回函应在1844年初的“致璞鼎查函”(To Henry Pottinger)中寻获。然而,这封通信最后寻获于20年后成档的“专案类公函”——“驻华机构的任命与计划”(China Establishment Appointments and Schedules)卷宗中。

随着中英交涉所及事务日益复杂,英外交部不断启用新的公函类别和档案类别,使原本融外交、商贸、司法、领馆构建等于一身的“往来使节公函”档,依公函类别裂解为各类新的档案卷宗,便于外交部针对性地使用。首先,司法类公函逐渐自“往来使节公函”档案剥离。1843年《五口通商章程》赋予英领事司法裁判权。1844年4月,英国政府下发枢密令,规定商务总监、领事和副领事为行使领事裁判权的主体。同时,商务总监兼任港督驻扎香港,在香港立法会(Legislative Council)辅佐下参与香港最高法庭(Supreme Court of Hongkong)工作。1844年10月,时任驻华商务总监兼港督将香港最高法庭确定为通商口岸领事法庭的上级法庭,对领事法庭进行业务指导、司法解释并承担恶性案件人员的审判和处罚。英国在华构建了“香港最高法庭—领事法庭”的司法体系。

是故,FO 17的“往来使节公函”中,商务总监会向外交部递交各领事提交的《警务表》(Police Sheet),报告本年度领事法庭处理的司法案件数量、涉案人员基本情况,证据证人和判决结果。然而, 外交部对华档案中的司法档案存在缺环。香港最高法庭虽是领事法庭的上级法庭,但它本质上是香港殖民政府机构,其档案归档处不在外交部,而在殖民地部门。这意味着,一个案子如果经历了从领事法庭到香港最高法庭的处理,那么FO 17仅可提供领事法庭阶段的相关信息,而无香港高等法院系统性的信息。

这一缺环在1865年得到解决。1861年公使兼商务总监移驻北京后,香港最高法庭作为英驻华领事法庭的上级法庭已不合时宜。1865年英国政府在上海组建最高法庭(Supreme Court),作为中、日通商口岸领事法庭的上级法庭。1865年3月9日英国政府颁布枢密令,命各领事法庭以半年为周期,向上海高等法庭提交民事(Civil )和刑事(Criminal)案件的半年度报告。基于该枢密令,署理公使威妥玛通令各领事,民事和刑事案件不再报送驻京公使馆。与之相对应,FO 17新增“高等法庭”(Supreme Court)卷宗归档外交部与驻上海高等法庭之间的公函。

上海高等法庭亦有自己的档案体系。档案号为FO 656的“上海高等法庭一般通信”(Supeme Court, Shanghai, China: General Correspondence)归档上海高等法庭与外交部、驻京公使和各领事法庭的往来公函。该档案结合FO 17中的“高等法庭”档案和后文讨论的公使馆“杂项类通信”档案归档之公使与高等法庭法官的公函,可帮学者全面了解重大的中英司法交涉、条约拟定等事务。高等法庭档案中档案号为FO 1092的“法官与治安官笔录”(Judges’ and Magistrates’ Notebooks),则可呈现高等法庭、领事法庭、会审公廨中对各类案件的现场论辩和审理图景,是必不可少的近代涉外法律史资料。

其次,领馆构建类公函另启新档。1868年12月31日,英外交部令驻华公使阿礼国(Rutherford Alcock)在公函中新增“领事”(Consular)类别,归类涉及领事“拔擢、去职、迁调、领馆和使馆经费”等内容的公函。1869年3月3日,随着阿礼国向外交部递送第一份“领事”类公函, FO 17中出现以时任公使姓名命名的“公使(领事类)公函”卷宗。阿礼国担任驻华公使时期,领事类公函的归档卷宗为当年度的“往来阿礼国(领事类)公函”[To/From Sir R. Aclock (Consular)]卷宗。

再次,“往来领事公函”发生变化。本文第一部分指出,在1859年3月以前,驻华领事无权与英外交部通信,可FO 17中存有1859年以前的以驻华领馆官员姓名命名的领事函件卷宗。细读这类档案发现,归档其中的公函并非往来于外交部与驻华领事之间,而是外交部发出的领事任命书,或外交部与身在伦敦之驻华领事的往来公函信件,涉及领事工作指示、薪水、休假、健康问题等内容。

1859年领事获准与外交部往来公函后,该档案演变为FO 17中的“往来领馆公函”档案。该类档案以领馆驻地名和领事官员姓名命名,归档英外交部与该领馆相应官员的往来公函,包含各领事认为重要且有必要让英国政府尽快知晓的事情。在“正本与副本”的结构下,“往来领馆公函”中诸多情报(如各领事撰写的通商口岸年度《贸易报告》《贸易报表》和其他各类调查报告),正本提交公使,归档于公使馆档案中;副本递交外交部,归档于FO 17中。这意味着英方刺探到的中国重要情报,可在伦敦与北京实现跨地域同步。

“领事类”公函的出现,还影响到FO 17中另一类重要档案——“国内各部门公函”(Domestic Various)档案。近代以来英国的对外扩张是外交部、殖民地部、海军部、商务部、战争部等多部门合作的产物。同理,英国对华外交也涉及政治、军事、外交、财政、商贸、司法等诸多问题,这使英外交部收到商务总监来函决策对华事务时,需视内容将公函或以原件、或以副本形式分送商务部、财政部、海军部等部门讨论。“国内各部门公函”档案以年度为单位,按时序归档英外交部与其他政府部门就中国问题的诸多讨论,是深入理解英国政府内部对华决策逻辑的必备参考。

“领事类”公函启用后,原本归档于“国内各部门公函”卷宗中的英外交部就驻华领馆构建、人员选派、驻华领馆薪资福利、领事转送与保护、英国国教教堂在通商口岸租界建设等事务,与英财政部、海军部、战争部、法务部门等的往来讨论函件另立新档,是为“领事类国内公函”(Consular Domestic)。这类档案和“公使(领事类)公函”档的出现,可助学者知晓在驻华领馆构建中,驻华公使暨商务总监、英外交部和其他政府部门就驻华领馆构建的基本态度,便于我们深入理解英方在华择定通商口岸的逻辑。

可见,英外交部政治部门的中国档案(FO 17),主要由英外交部与驻华使节的往来公函和与英国国内其他政府部门和人员的往来公函构成。外交部决策对华事务的需要使其采用两种归档方法,致使同一时间序列下关涉同一事件的公函分列于“往来使节公函”档和“专案类公函”档案。1865年上海高等法院的建立和1869年“领事类”公函的启用,司法、领馆构建等公函另立新档案,原本混杂各项事务的“往来使节公函”和“国内各部门公函”档更为聚焦中英商贸外交事务。FO 17服务决策需要带来的公函分离虽可通过自身档案生成的制度脉络进行内部勾连,但仍需借助另一套庞大的档案系统——英驻北京公使馆档案。

三 作为档案源库的公使馆档案

在英外交部与驻华机构的公函往来中,驻港商务总监署暨使馆位居中枢地位。1861年公使馆暨商务总监署迁驻北京后依然是各领馆的上级机构,各领馆虽获准与伦敦往来公函,但限于以副本形式报告紧急信息,这些信息的正本和领馆公函的递交对象依然是公使馆。故而,在某种程度上,英驻京公使馆所藏档案较FO 17更具完整性。

今天所见英驻京公使馆档案全宗号为FO 228,由驻港商务总监署暨对华使馆档案演变而来。1859年,英外交部任命卜鲁斯为首任驻华公使兼商务总监时,命其先往香港与前任驻华商务总监暨特使兼港督包令(John Bowring)交接档案。1860年4月,这些档案大部已迁至暂驻上海的公使馆暨商务总监署。1860年4月2日,卜鲁斯遵外交部指示将使馆档案归档类别汇报如下:

关于使馆档案之保管,我认为最好尽可能沿用过去商务总监署的体系……使馆收发之所有文件均登记造册,并以下述主题集结归档:1.与外交部的往来通信;2.与英国各部门的往来通信,如海军、陆军、殖民地、司法等部门;3.与中国政府及列强驻华使节往来的通信;4.根据驻地口岸名字区分的与各领馆的往来通信;5.与个人或团体往来的杂项类通信。

这五个类别中,“与外交部通信”“与领事通信”和“与中国政府通信”是公使馆档案的恒定类别。“与英国各部门通信”和“杂项类通信”则在不同的时间段或合二为一,或单独成册。大体而言,1876年以前公使馆与英国各机构的往来通信均归档于“杂项类通信”中;1876年以后分为两个卷宗。

“与外交部通信”是驻华外交使节与外交部之间的通信。这类通信有三个内容:1.公使与清朝总理衙门进行外交交涉的文件。2.公使通过各种渠道获取的中国政府的重要情报。3.各领事报送的与英国在华利益相关的重要信件和情报。第三种内容与下文论及的“与领事通信”密切相关。

既然都是驻华公使与外交部的往来公函,那FO 228中“与外交部通信”和FO 17中的“往来使节公函”有何异同?要回答这个问题,我们须了解英外交部公函的“正件与稿本”(Draft)制度。英外交部公函有稿本和正件之分。外交部在回复驻外使领公函时,通常先由外交大臣或分管相应政治部门的副大臣(Under Secretary of State for Foreign Affairs)给出指示,副大臣下属高阶职员(Senior Clerk)或助理(Assistant Clerk)根据指示草拟回函,是为稿本。稿本提交外交大臣或副大臣审定后,由高阶职员或助理誊写并交前者批准签字后发出,是为正件。公函发出后,稿本由发函方登记归档,以备查询。

于是,同一份公函,稿本归档于发函方,正件归档于收函方。FO 17档案中“往来使节公函”归档者为公使来函的正件和外交部致公使函的稿本。与之相对,FO 228中“与外交部通信”归档者为外交部来函的正件和公使致外交部公函的稿本。同理,在公使与各领事的公函往来中,公使馆档案归档者为领事来函正件和公使回函的稿本,领馆档案归档者为领事去函的稿本和公使来函的正件。

虽然正件与稿本正文内容基本相同,但稿本存在两个问题:其一,稿本字迹潦草且充满修改痕迹,释读困难;其二,公函附件一律随正件归档,这使归档稿本一方无随函附件,造成信息缺漏。可见,若要完整掌握公使与外交部之间的往来公函及其信息,必须将FO 17和FO 228结合使用,不可偏废。

“与领事通信”是公使与各口岸领事的往来公函。领事向公使请示、汇报各类事项、递交重要情报,公使下达之工作指示和转送外交部之一切领事来函,最完整的版本均在此类档案中。在重要情报层层上报的通信规则下,领事情报至少存在两个版本:正本和副本(Copy)。正本亦称原件,通常指领事递交公使者,归档于公使馆“与领事通信”中。公使馆将这类情报转送外交部时,常由公使馆秘书制作副本,作为公使致外交部函件的附件,归档于FO 17中。

“与英国各部门通信”档案性质与FO 17中的“国内各部门公函”档案性质相同,归档驻京公使与香港殖民政府、英属印度殖民政府、英国驻远东海军、上海高等法庭、英国驻日本公使馆等机构的通信,涉及情报共享、远东口岸防卫、司法案件的处理等重要信息。和“与领事通信”类似,这些通信中的重要情报,亦由公使馆秘书制作副本,以公使致外交部公函附件的形式递交伦敦,归档于FO 17中。

该类别档案与FO 17的“国内各部门公函”档案存在内在联系。比如一份远东海军司令致公使的重要公函,可经由公使递送外交部,外交部会转送海军部讨论。同期,海军司令亦会将该公函递交海军部,并详细报告自己对相关事件的考虑。无独有偶,这封公函有时也会被海军部转送外交部。虽然探讨同一事件的两份公函最终会在外交部或海军部交汇,但报告渠道的不同会使得两份公函具备彼此缺少的重要信息。如海军渠道转送的公函会偏重军方对中英外交的解读和认知,其中不乏对外交官政策的抱怨;同理,公使转递军方通信,亦会存在公使对军方信息的解读。

“杂项类通信”包含公使与各口岸英商和侨民之通信,与列强驻华公使之通信。这是公使了解各口岸态势和英商动态,并与各国驻华公使沟通涉华事务的渠道。这类通信之重要部分,同样以副本的形式,作为公使致外交部公函的附件归档于FO 17。

“与中国政府通信”是FO 228中另一类重要档案。该档案包含两个层级的内容:第一层级是公使馆与总理衙门的通信,由中英两国政府照会(Note)和信件(Letter or Semi-Official Note)构成。这些信件具有中文和英文两个版本,英文版以“To /From Yamen”或 “To /From Chinese Authorities”为名收录于公使馆档案FO 228中。中文件收录于公使馆汉文处(Chinese Secretary Office)档案中,全宗号为FO 682。这些照会在内容上均比《筹办夷务始末》收录者更为完整,他们有明确的收发时间,可解决中国资料中照会收发时间模糊、内容存在删减等问题。中英文版本的同存,亦可助研究者分析文字翻译对中英外交之影响。

值得注意的是,公使馆汉文处作为集对华外交、情报工作、中国研究和翻译官培养于一身的机构,其档案不仅有公使馆与总理衙门往来照会之中文稿本及原件,还有英国公使馆官员与总理衙门大臣会晤的会谈记录,领事提交的《贸易报告》与重要情报,翻译官培养的资料,公使致各领事的工作通令(Circular)等资料,可帮助研究者深入理解英国驻华机构内部运作机理、对华策略的形成、情报撰写的规定和驻华人员的培养等重要命题。这些档案归档于“外交部:驻华使领馆:杂项类文件与报告”(Northern Department and Foreign Office: Consulates and Legation, China: Miscellaneous Papers and Reports)卷宗中,档案号FO 233。

第二个层级是各口岸领事与海关监督、地方督抚的照会,这部分通信同样存在中英文两个版本,其中英文和部分中文照会归档于当年度的“与领事通信”中,部分中文照会则以“Chinese Inclosure”为名单独成册。

需要指出的是,今天FO 228虽有领馆层级的档案,但这些档案并非严格意义的领馆档案。本文第一部分指出,英外交部命领馆层级保持与商务总监层级一致的通信规则,各领馆原则上均有一套与公使馆档案体例相似、内容匹配的档案。现存档案证据显示,领馆层级的收发公函应在“与外交部通信”“与英国使节通信”“与驻地地方政府通信”和“与副领事通信”四个主题下集结归档。

1864年上海领馆职员名录和分工文件进一步显示,上海领馆下设英文处(English Side)和中文处(Chinese Side)两部门。英文处设有副领事办公室和助理办公室,助理办公室负责起草和归档与公使馆、外交部、驻地其他机构和杂项类的通信。中文处同样设有副领事办公室和助理办公室,助理在书办(Writer)和通事(Linguist)的帮助下处理和归档上海领馆与当地中国官府的所有信函。因此,FO 228中“与中国政府通信”所归档的领事与中国地方政府日常交涉档已非严格意义的一手资料,而是经过上报领事的筛选。

遗憾的是,除上海领馆和天津领馆存留相对完整的档案外,其余各通商口岸领馆档案缺损严重,这或由三大因素所致,其一,领馆驻地搬迁导致资料遗失。从领事进驻口岸到领馆建成往往耗时数年,其间领馆往往经历多次搬迁,造成资料遗失。其二,灾害损毁。如1856年末广州领馆附近区域大火,使该领馆历年所藏中文档案仅1855—1856部分得以幸存。其三,领馆人员紧缺,特别是缺乏中文熟稔的翻译官和职员,导致领馆归档工作无法展开。1864年11月,驻宁波领事向公使报告领馆人员中文能力不足和人手紧张使该领馆无暇顾及档案工作,导致1860—1863年领馆档案、特别是翻译官办公室的中英文档案未归档,领馆收发之公函信件均未登记造册,装订成册者亦未制作索引,领馆订阅的1861—1862年《北华捷报》遗失。这些因素中,第三点因素属共性问题。自英国领事馆进驻中国始,其昂贵的运营费用和中文人才的紧缺便是顽固问题。中文人才培养因“翻译学员制度”在1860年代的完善而有一定程度的改善,但经费有限和通商口岸贸易繁荣带来的庞大业务量依然让领馆的日常运转捉襟见肘,导致领馆档案制作与保管出现问题。

在领馆档案保管不佳的境况下,英公使馆对收发公函严格的登记和归档制度,以及“正件”与“稿本”制度的存在,使公使馆凭“与领事通信”档案,能够掌握公使馆与各领馆大部分往返公函。所以,广州领馆因火灾损毁的档案,可从商务总监署档案中得到弥补。可见,今天现存的公使馆档案不单是对公使馆收发公函的归档,也是对领馆层级档案的最大保留。此外,相较于英外交部对档案的二次归档和编辑,公使馆档案基本维持了按信件收发时间和编号顺序集结成册并按年度归档的方式,最大程度保留了档案原貌。在这个意义上,公使馆档案具备驻华使领馆档案源库的性质。

可见,英国公使馆档案由商务总监署档案和公使馆暨商务总监署档案两部分构成。依托英外交部对华公务通信制度和“正件—稿本”结构,英公使馆档案(FO 228)和英外交部政治部门的中国档案(FO 17)间存在着紧密的内在联系和互补性。同时,公使馆档案不仅是对公使馆收发公函的归档,也是对领馆层级档案的最大化保留。与外交部政治部门档案为服务决策而存在二次编辑和归档不同,公使馆档案基本维持了按公函收发时间为准顺序归档的原貌。在这个意义上,公使馆档案更具完整性,具备档案源库的特色。

结 论

英外交部对华档案是英国对华扩张的产物,英外交部、驻华商务总监署暨使馆、各领事馆是档案的生产者和归档者。目前所见之英外交部对华档案主要由外交部政治部门的中国档案(FO 17)和驻华公使馆档案(FO 228)构成。

英外交部对华档案的书写、传递与档案体系并非一成不变,而是在英国对华外交的不同阶段适时调整。这一方面体现在使馆驻地迁转带来公函传递制度的变化,导致不同时段各部门归档公函类别和内容有所变化;另一方面则体现在英外交部出于决策考量就公函的书写、结构与分类确定的若干准则,形塑了今天英外交部对华档案的基本样态。

英外交部政治部门的中国档案全宗为FO 17,主要归档外交部与驻华使领和国内其他部门的往来公函。外交部是对华事务的最终决策机构,服务决策的逻辑不仅是其确定公函书写方式与结构的基本逻辑,亦是整理编辑档案的基本逻辑。在该逻辑下,FO 17两种归档方法,导致同一时间序列下关涉同类事件的公函分列于“往来使节公函”和“专案类公函”,单独卷宗均不完整。1865年上海高等法院的建立和1869年“领事类”公函启用后,司法、领馆构建等公函另立新档案,原本混杂各项事务的“往来使节公函”和“国内各部门公函”自此更为聚焦中英商贸外交事务,体现英外交部处理对华事务的专业化和精细化。

驻华公使馆档案是FO 228,其档案体系沿革自商务总监署档案体系。与FO 17服务决策优先于档案完整性不同,FO 228基本保留了以信件收发时间按年度顺序归档的原初样貌,在“与外交部通信”“与领事通信”和“中国政府通信”“与英国各部门通信”以及“杂项类通信”主题下归档使馆收发公函。在“正件—稿本”的公函结构下,FO 228是弥补FO 17信息缺漏的重要依靠。

作为对华外交的另一个决策中心和驻华领馆上级,公使馆居于中英间公函传递的中枢地位,这使公使馆档案存留了大量领馆层级的档案。在领馆档案缺损严重的情况下,公使馆档案成为各领馆补充档案的来源。在英外交部“突出重点”的公函书写原则下,FO 228不仅保留了对华决策的意见和结论,亦较FO 17存留了更丰富的作为决策依据的“证据与细节”。在这个意义上,英驻华公使馆档案不管对当时的英国官员还是对今天的学者,均有档案源库的性质。

总之,英外交部对华档案是英国对华扩张与中英交涉的产物,外交部政治部门的中国档案和驻华公使馆档案是其核心构成。英外交部及其驻华机构的职能与体制,是形塑这两类档案之内容、偏好、缺陷和体系的制度性力量。为有效处理对华事务,英外交部通过一函一事原则、公函编号与归类原则、正文与附件结构、正件与稿本结构、外交部与驻华机构通信规则等制度,构建了跨越时空、内部互联、体系互补、公函可溯的“帝国档案”,成为英国认知中国、决策对华事务的档案基础。

〔本文为国家社科基金青年项目“英国在华情报网络的建构与对华外交决策研究(1843—1911)”(项目批准号:21CZS035)阶段性成果;并获中国博士后科学基金第69批面上一等资助(资助编号:2021M690102),感谢匿名评审人的专业意见〕

责任编辑:李 乐

初 审:施恬逸

复 审:徐 涛

终 审:王 健

《史林》

❒本刊为中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊

❒ 本刊严格实行双向匿名审稿制

▣ 《史林》唯一投稿平台:http://lwbi.cbpt.cnki.net

▣ 《史林》编辑部工作邮箱:shilin33@vip.126.com

扫码

关注

本篇文章来源于微信公众号: 史林编辑部