2023年3月24日晚,“北大文研讲座”第282期在北京大学静园二院 208会议室举行,主题为“重读《郑和航海图》——多视角下的古海图”。中国科学院大学人文学院教授汪前进主讲,北京大学历史学系教授李伯重主持,北京大学城市与环境学院教授唐晓峰、福建师范大学特聘教授刘义杰评议。

讲座伊始,汪前进老师介绍了《郑和航海图》的重要价值。《郑和航海图》是中国现存最早、最完整的航海图,不仅真实记录了详细而宝贵的航海信息,其中体现的地图绘制方法、蕴含的大量政治文化背景,也很值得深入研究。

过去曾有许多学者对《郑和航海图》进行研究,解决了不少重要问题。然而,汪前进老师指出,如果改换研究视角,仍会在图中发现一些新问题,比如:为什么图上的外国地名几乎没有像西方那样新取蕴含“探险家”自身文化元素的地名?为什么图上与随员所撰的“行纪”上只称沿途外邦为“番”而不是“蛮”与“夷”?为什么图上流行佛教的地区画出了佛教建筑,但在阿拉伯地区没有画出伊斯兰建筑?为什么图上“皇城”(即南京城)的符号用的是与自身真实形状不同的正方形?为什么使用阿拉伯人的“牵星板”而不是他们的星盘?为什么横渡印度洋所“牵”的星不是阿拉伯的星座而是中国的古星官?为什么日本人在很久以后还引入与使用《郑和航海图》?本次讲座中,汪前进老师就上述这些问题进行了阐述。

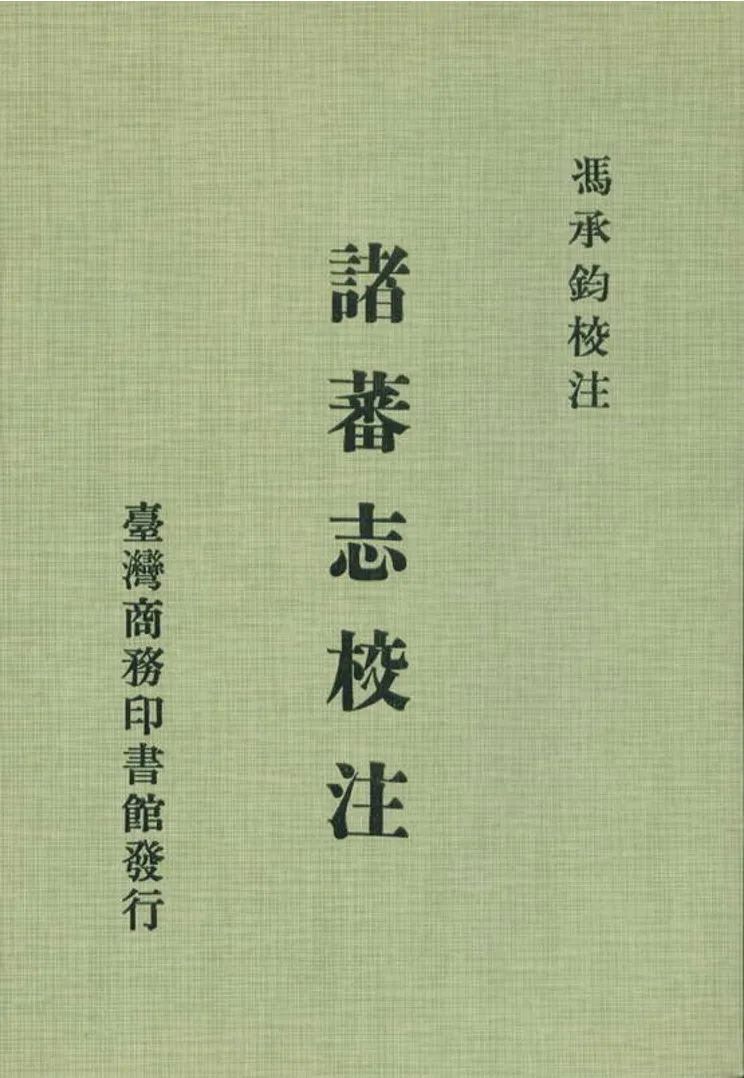

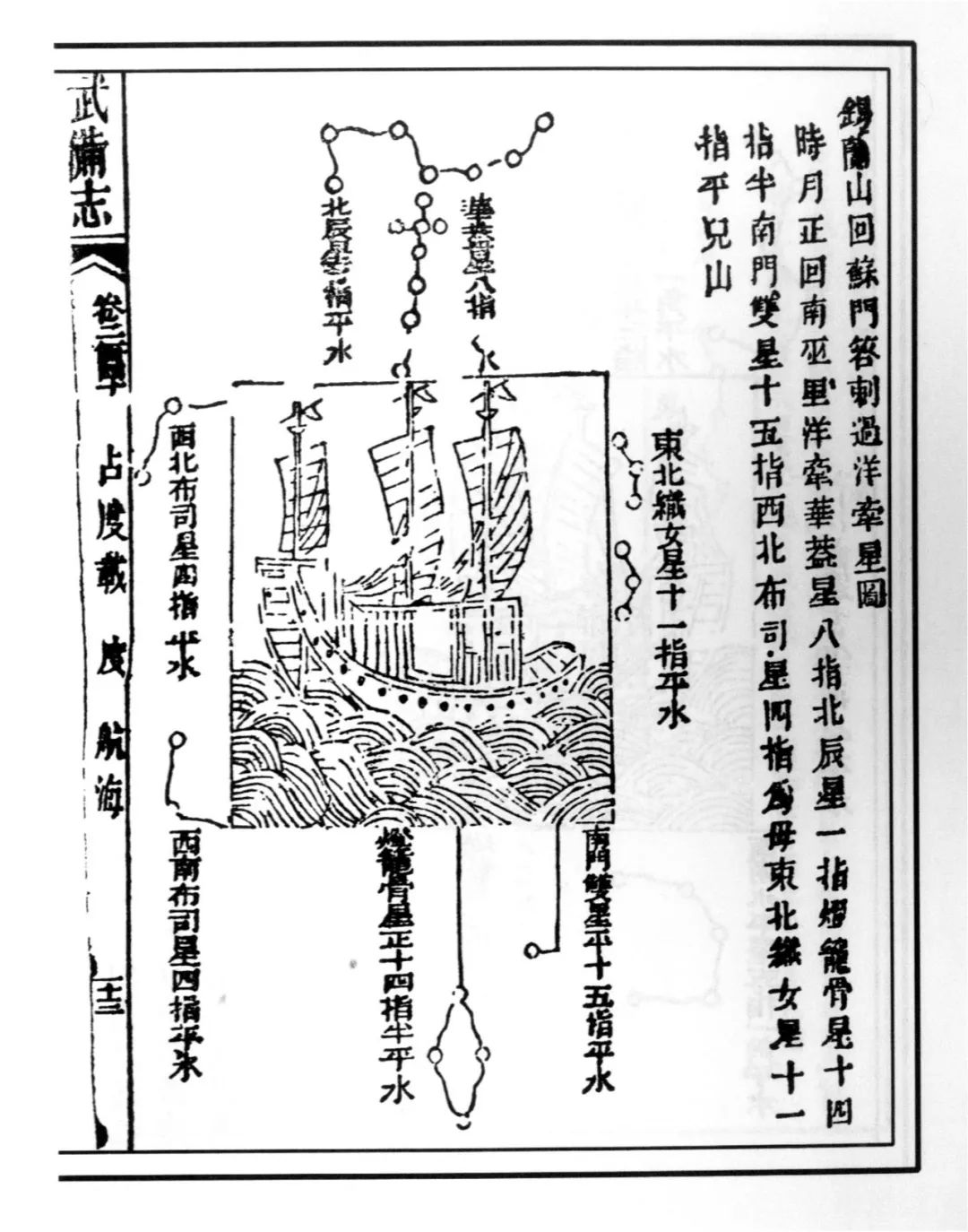

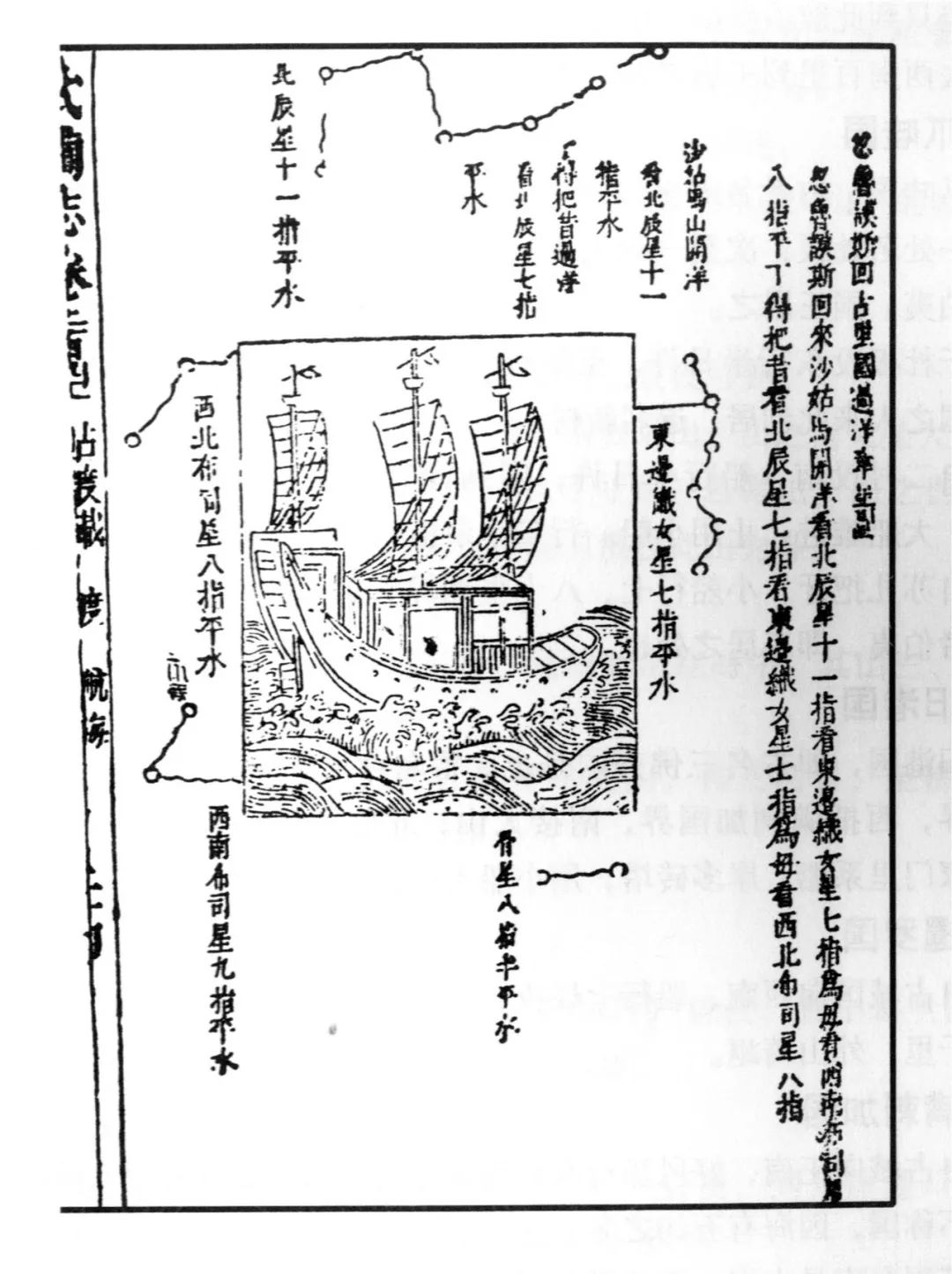

接下来,汪前进老师概述了《郑和航海图》的基本情况和成图时间。“郑和航海图”这一名称是后人所起,该图全名为《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图》,原载明代茅元仪所辑《武备志》(1621年刊刻)中,包括序文1页(142字),航行图20页,以及过洋牵星图2页(4幅)。关于《郑和航海图》的成图时间,没有确凿的记载,仅在原序文中提到:“明起于东,故文皇帝航海之使不知其几十万里……当是时,臣为内竖郑和,亦不辱命焉。其图列道里国土,详而不诬,载以昭来世,志武功也。”这段话肯定了该图与郑和远航的关系,从图上所表示的地理范围和航路来看,与祝允明《前闻记》所载郑和最后一次下西洋的路线基本相符。而郑和下西洋是1433年结束的,故可以推断《郑和航海图》的成图时间约为15世纪30年代。又据《顺风相送》一书的序文中说的:“永乐元年,奉差前往西洋等国开诏,累次较正针路、牵星图样、海屿、水势、山形,图画-本。”可见早在永乐三年郑和始下西洋以前,已有航海图的底本,因此可以认为,《郑和航海图》是在继承前人航海经验的基础上,以郑和船队远航实践为依据,经过整理加工而绘成的。

▴

“香料群岛”专图,由佛兰芒天文学家彼德·普兰修绘制

1592年在阿姆斯特丹出版

随后,汪前进老师分析了前述的第一个问题,即为什么图上的外国地名几乎没有像西方那样新取蕴含“探险家”自身文化元素的地名?《郑和航海图》不仅详细注明了针位航向、航程和天体星象,更重要的是,还记载了中外地名540余个,所涉及的地理范围包括中国沿海(240余个)、东南亚地区(152个)、印度洋地区(135个)、非洲东部海岸(14个),既有地理名称(如山名、水域名、港湾名、航门水道名、岛屿名、礁石名、岬角名以及国名、省名、州卫县所巡检司等名称),也有地物名称(如宫殿名、寺庙名、桥梁名、工厂名、城门名等)。而根据英国学者米尔斯(J. V. G. Mills)的研究,《郑和航海图》记载的地名实际上超过七百个,但是其中可能只有两个“官厂”(货物集散地或船只修理地)与中国文化元素有关。此外,徐玉虎将《郑和航海图》中地名的构成形式分为音译、义译、形译、音义兼备、形义两合、音形并用及强为牵合等等,也说明了图中绝大部分海外地名都是从古代或外国地名中翻译而来,并非中国人自己取名的。与之相对,在西方海图中记载的许多地点,即使有原本地名,也经常由探险者按照自己的文化重新取名。也即,西方航海家命名往往“名从绘者”,而中国航海家则是“名从主人”。也就是说,现代地图学的“名从主人”原则至少可以追溯到《郑和航海图》时代。

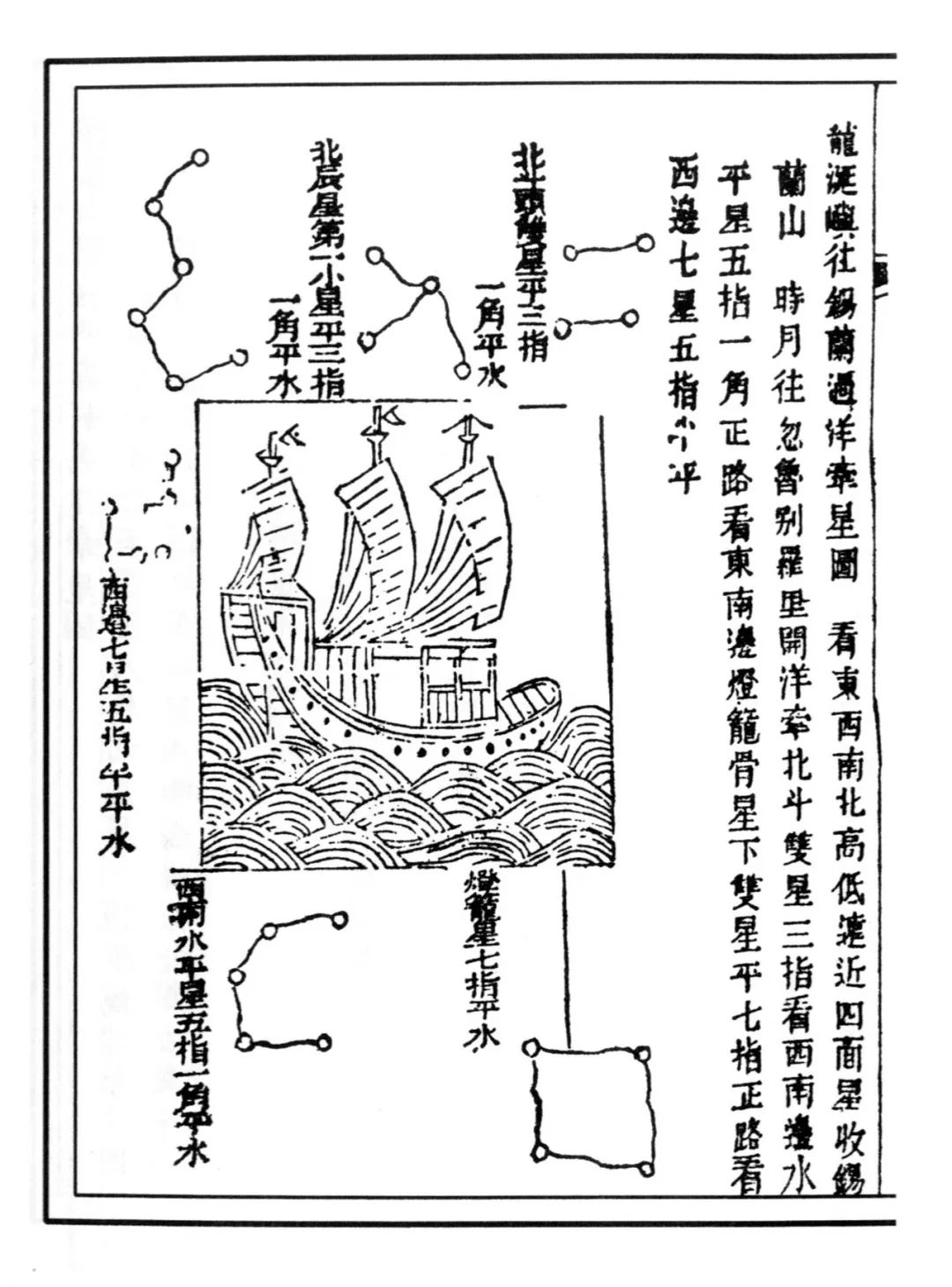

《郑和航海图》中的第二个问题,就是为什么对海外尤其是南海西洋各国多用“番”字。如《明史》卷三○四《列传一九二·宦官一·郑和》:“郑和,云南人,世所谓三保太监者也……以次遍历诸番国,宣天子诏,因给赐其君长,不服则以武慑之……”再如明代郑和于锡兰所立碑:“……比者遣使诏谕诸番,海道之开,深赖慈佑,人舟安利,来往无虞,永惟大德,礼用报施……”其他文辞中也有“奉使诸番”“番人”“番商”“番王”等表达。汪前进老师在收集整理古代中国人所起的地名时发现,起名的依据或视角,可以分为人文和自然两个方面。在人文视角中,地名常用词有夷、蛮、蕃(番)、戎、邦、国、裔、姓、族、服、荒等字。其中“蕃(番)”的本义是兽足,在此用来称外国的或外族的,可能带有轻度贬义色彩(但比起“蛮夷”弱化了许多),因为“蕃(番)”同时暗示着其与中国的文化或血缘联系,这一传统用法也最少可以追溯到宋代赵汝适的《诸番志》。

▴

《郑和航海图》对海外尤其是南海西洋各国多用“番”字

▴

《诸番志校注》

冯承钧民国二十六年撰

第三个问题,为什么使用阿拉伯人的“牵星板”而不是星盘?中国古代航海有四种导航方式,分别是地物(理)导航、水文导航、罗盘导航、天文导航,可能还有气象导航。其中天文导航比罗盘导航更为准确,因为磁极方向与地理方向之间有差异,因此罗盘导航可能会有误差,而恒星的方向则更加可靠。但问题是,既然元朝已经传入了精密的阿拉伯星盘,为什么还要用较简单的牵星板?汪前进老师提到,可能是星盘过于复杂,并且其坐标体系(星盘用的是地平坐标,而中国使用的是赤道坐标)、投影系统和角度系统等技术与古代中国的传统不同,所以不如简化过的牵星板使用广泛。与此相关的另一个问题是,如果说《郑和航海图》后所附四幅牵星图是阿拉伯式的,为何使用的却是中国星官?如《丁得把昔到忽鲁谟斯过洋牵星图》中载:“指,过洋看北辰星十一指,灯笼骨星四指半,看东边织女星七指为母,看西南布司星九指,看西北布司星十一指,丁得把昔开到忽鲁谟斯看北辰星十四指。”与此类似,在《锡兰山回苏门答剌过洋牵星图》《龙涎屿往锡兰山过洋牵星图》《忽鲁谟斯回古里国过洋牵星图》中,皆用中国星官名(北辰星、灯笼骨星、织女星、布司星等)记载星星。可以由此推断,《郑和航海图》上的牵星图应该是“中国化”的天文导航术,并非直接采用阿拉伯天文导航术。汪前进老师指出了以上问题,并说明其有待进一步挖掘。

▴

《郑和航海图》后所附四幅牵星图皆用中国星官名

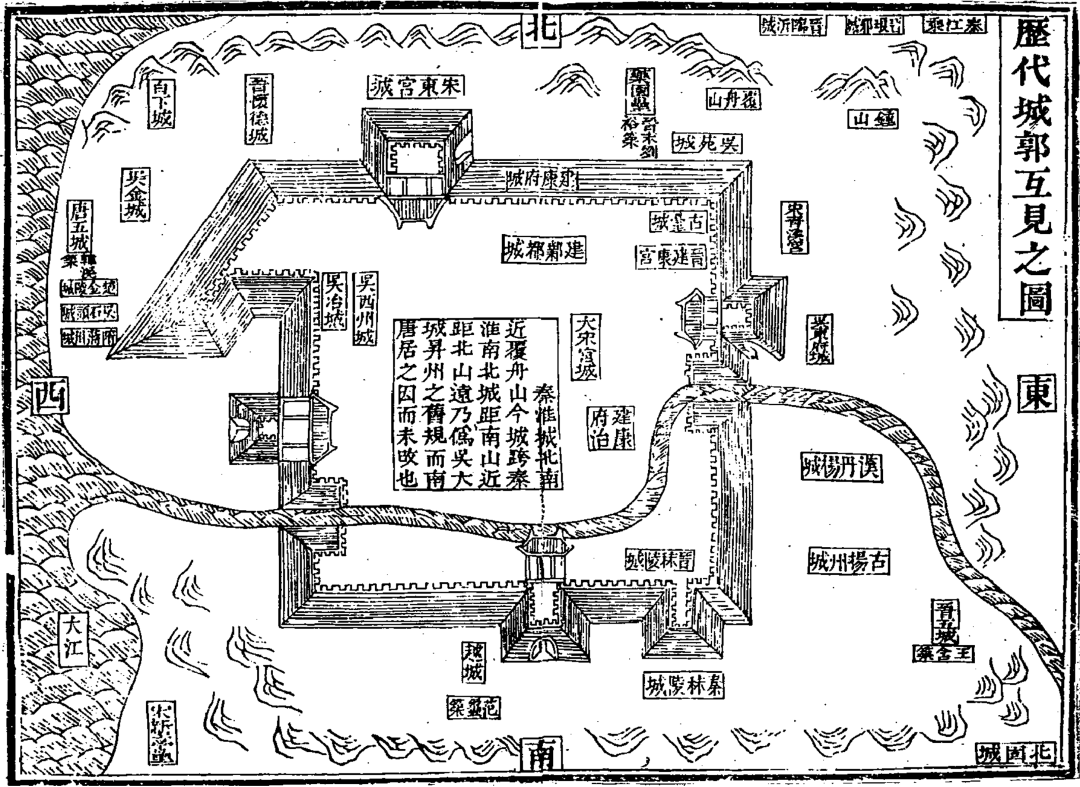

第四个问题,为什么“皇城”(南京)的符号用的是与自身真实形状不同的正方形?据南宋《景定建康志》中所画的“历代城郭互见之图”,南京城并不是正方形。京城有时也会被画成圆形、八角形。这些情况都说明,都城的符号带有一定的政治含义,而其中最常见的标记是正方形,汪前进老师指出,这可能与天圆地方的正统观念有关。

▴

南宋《景定建康志》中的“历代城郭互见之图”

第五个问题,为什么图上在阿拉伯地区没有画出伊斯兰建筑。我们在图中可以见到天地坛、祭祀坛、观音山、龙王庙、佛堂,此外,图中还标示着众多佛塔,这种做法的用意是什么?关于这个问题,徐玉虎先生认为这些佛教建筑是作为海岸上的导航标志而画入图中。汪前进老师则从历史背景的角度尝试回答这个问题。历史上,明太祖朱元璋年轻时曾在皇觉寺出家为僧,所以明朝立国为佛教的宣扬做出了很多政策上的倾斜。而朱棣登基后,逐渐放弃了对佛教的支持,用道教来影响士大夫阶层,使得道教也成为了明朝的国教。所以,佛教传入中国早、影响大、建筑多,而海外的道教建筑却较少,同时,朱棣对于伊斯兰教采取的是区域上限制的方式。这些都可能是图中未绘(或极少)伊斯兰教建筑的原因。

▴

汪前进老师

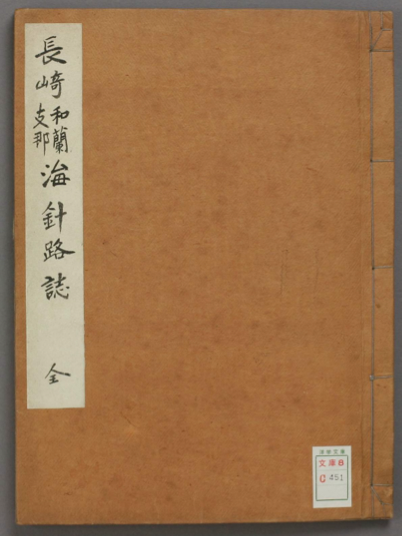

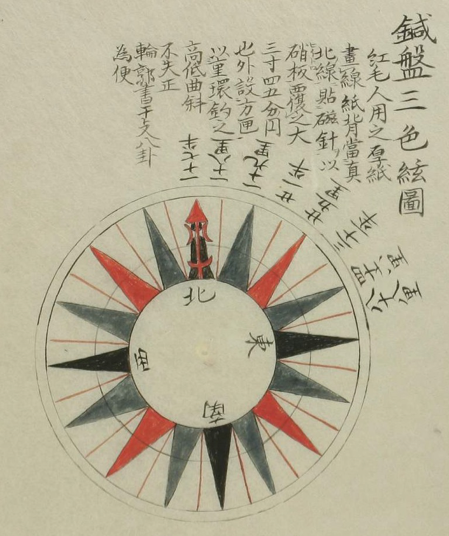

最后一个值得关注的事实,是日本人在很久以后还引入与使用了《郑和航海图》。在此,汪前进老师介绍了《长崎(和蘭、支那)海针路志》这则重要而鲜为人知的材料,其中用彩色摹绘了《郑和航海图》。该书包括地理测算方法、航海方法等珍贵内容。如“针盘三色絃图”,是由“红毛人用之厚纸画线纸背当真北线,贴磁针,以硝板覆之,大三寸四五分圆也,外设方匣,以里环钓(钩)之,高低、曲斜不失正轮郭(廓),书干支、八卦为便”。再如“驾舶法”:“假如由朝鲜国全罗道南滨园驾,将往南海吕嶋东角,则因地图考二国方位及度数……具地图,安罗经,向正午而开帆,昼则测日晷,夜则窥星纬,每见差一度,知经过一十七里五分,渐次如此,至一十五度内外,则见其国一十四度,则经该里数(三百七十六里),而底(抵)止其港口也。”同时,还有“东西直行法”:“假如在长崎祝嶋南边开驾,将往南京河口。乃因地图考之,祝嶋,北极出地三十二度五分;南京河口,其方位正西星度,亦三十二度五分。乃向正西(西,黑线)扬帆过五嶋南边,行程一百五十里而到也。”最后,是“在洋中知舩在处法”:“假如开棹之港三十五度,在洋中见三十度,则用蛮规二枚,开其一枚于地图上一头当所驾之线,一头当开驾之港准线,渐渐进行;又开一枚一头当三十度处,一头当东西直线准线,渐渐进来,二枚蛮规,两头相合,乃得舩在处也。”此外,书中还记载了“诸国针路记”,包括由长崎往东宁针路、由五嶋往大泥暹罗等针路,其中的方位、地名、距离、航行方法等内容详实有据,这些针路虽然是从日本至南海与西洋各国的“红毛里程”,但其记载的“针路”及其书写方式却是中国传统式的。因此,这一材料对于中日、中西地图学与航海技术交流史具有重要价值,有待深入研究。

▴

《长崎(和蘭、支那)海针路志》中的针盘三色絃图

评议环节

▴

线下会议现场

评议环节,刘义杰老师总结了本场讲座的内容,同时介绍了学者对古代中国牵星板的考察。其中,严敦杰先生在中国明代古籍中找到了有关牵星板的史料,而金秋鹏先生对其进行了复原。此外,汪前进老师提到的牵星板不仅出现在《郑和航海图》中,传入西方后,逐步演变为直角器,后来又出现了四分仪、六分仪、八分仪等,其先进技术一直流传至今。那么,《郑和航海图》上在不同具体地点所标的星官高度数据对于航海有何帮助呢?刘义杰老师解释道,这是海船进港之前的一种定位方式,因为日月星辰在一年四季中有固定的升降方位,所以观测星辰的位置后,就可以借此推测出方向。

唐晓峰老师也对汪前进老师的研究成果给予了极高评价。唐老师指出,从前在《郑和航海图》中,学界普遍关注的问题是三种航海技术,即海岸导航技术、指南针导航技术、远洋牵星导航技术,但是汪前进老师在图中挖掘出了众多新发现,且提到了水文导航和气象导航这两种航海技术。此外,汪前进老师收集了大量珍贵的图形资料和文献资料,并在其中发现了许多有待研究的问题,虽没有给出标准答案,却留下了供人思考研究的广阔空间。同时,在研究方法上,汪前进老师不仅使用地图学的方法,更将其与历史学相结合,比如在回答为何图中没有记载伊斯兰教建筑的问题时,汪前进老师援引了朱元璋、朱棣的相关宗教政策进行解释,融贯了技术层面和历史背景两方面。总之,不论是广泛的文献资料储备,还是完备的研究路径,汪前进老师本次讲座都对地图学史研究有着极大启发。

更多相关学术活动,敬请关注

责任编辑:张一航

本篇文章来源于微信公众号: 北京大学人文社会科学研究院