所属图书:中国与域外(第四辑) 出版时间:2021年04月

《高丽史》,旧题郑麟趾撰,为朝鲜王朝官纂纪传体史书,总计139卷,含目录2卷。其仿中国正史体例,以纪传体记述了高丽王朝一代的治乱兴衰和典章文物,体例严谨,繁简适宜,其中《高丽史》所保存的中韩之间交涉的表笺、奏章等大量珍贵史料,可以弥补中国所编纂的《宋史》《辽史》《金史》《元史》等正史的不足,另外,《高丽史》所载高丽与宋辽金元明初以及日本关系的史料,对于探讨10~14世纪中韩、日韩关系以及东亚区域史具有重要的史料价值。因而,《高丽史》历来被誉为高丽之“良史”。迄今为止,国内外学界对《高丽史》的编撰过程和《高丽史》世家、志和列传部分进行了一系列研究,其代表性学者主要是中国学者杨军、王小盾和韩国学者李基白、边太燮、金庠基、朴龙云、金光哲、韩永愚等,其于《高丽史》之编纂以及《高丽史》体例等进行研究,取得了一定的成果。[1]但见仁见智,尤其是《高丽史》乙亥字本之刊印,仍然众说纷纭。此外,国内杨渭生和魏志江等学者较早利用《高丽史》的史料,对宋辽金元史时代的中韩关系史进行了较为系统的考证与研究。[2]日本学术界则主要是20世纪二三十年代由所谓满洲铁道株式会社组织一批“满鲜史”研究的学者,主要是白鸟库吉、稻叶岩吉、池内宏、箭内亘、津田左右吉、松井等致力于辽金元与高丽关系史之研究,其研究成果多载于20世纪初期《满鲜地理历史研究报告》[3]系列丛书。二战后主要是中村荣孝、旗田巍、三上次男、武田幸男等学者致力于高丽史或高丽时代东亚国际关系史之研究,成果较为丰硕。但是,上述学者对《高丽史》的版本、体例结构及其史料价值却少有专文论析。因此,笔者在前人研究的基础上,特撰此文对《高丽史》的编纂和版本源流、体例结构以及史料价值等加以论析,以收抛砖引玉之效,冀中外学术界进一步关注和加强对《高丽史》的研究。不当之处,敬请教正!

一 关于《高丽史》的编纂经过与版本源流

(一)《高丽史》的编纂经过

《高丽史》的编纂,前后经历朝鲜王朝太祖、定宗、太宗、世宗、文宗等五朝,于文宗元年(1451)八月最终完成。太祖元年(1392)十月命右侍中赵浚,门下侍郞、赞成事郑道传,艺文馆学士郑摠、朴宜中,兵曹典书尹绍宗等修撰前朝史。[4]太祖四年(1395)七月,判三司事郑道传、政堂文学郑摠等撰前朝史自太祖至恭让王三十七卷以进,即为《高丽国史》。但此书未能流传下来,仅能根据郑摠的《高丽国史》序文[5]、郑麟趾等《进高丽国史笺》及《朝鲜太祖实录》中对郑道传、郑摠二人褒奖记录等论证太祖编撰该书的目的,主要是为了彰显朝鲜王朝建国的正当性,其编纂过程中使用了《高丽王朝实录》、高丽末期“史草”及闵渍的《本朝编年纲目》、李仁复和李穑《金镜录》、李齐贤《史略》等史料文献。

太祖七年(1398)八月,朝鲜王朝内部围绕世子册封爆发王子之乱,《高丽国史》的作者郑道传一党在事变中被诛杀,《高丽国史》的编纂也受到非议。朝鲜太宗十四年(1414)五月召领春秋馆事河崙,称“予观《高丽史》末纪太祖之事,颇有不实”[6],命窜定《高丽国史》。同年八月,太宗召见河崙、监馆事南在、知馆事李叔蕃和卞季良等人称:“恭愍王以下,事多不实,宜更窜定。”[7]命令改修《高丽史》。其原因有二:一是《高丽国史》中恭愍王之后,特别是禑王、昌王时期的记录与史实不符;二是《高丽国史》以士大夫为中心叙述,削弱了太祖李成桂在朝鲜王朝建国过程中发挥的作用。根据太宗的要求,春秋馆事河崙与知馆事韩尚敬、同知馆事卞季良将《高丽国史》以忠定王为分界,以前时期内容由三人分览改修,恭愍王之后内容则由三人共同审阅重新修纂。太宗十六年(1416)冬,河崙去世,《高丽史》改修工作随之搁浅。[8]

朝鲜世宗即位年(1418)八月,世宗亦不满郑道传所撰《高丽国史》,认为其任意添加删减恭愍王之后记录,不符合史臣所做“史草”之处颇多,甚至直接表示“不如无也”。卞季良、郑招曰:“若绝而不传于世,则后世孰知殿下恶道传增损直笔之意乎?愿命文臣改撰。”上曰:“然。”[9]故世宗元年九月,世宗在御经筵中谓尹淮曰:“近日览《高丽史》,多牴牾处,宜改修。”[10]次日,即命艺文馆大提学柳观、议政府参赞卞季良等改修郑道传所撰《高丽史》。[11]随后世宗在御经筵中数次提及《高丽史》改修方法,并询问改修进展。世宗三年(1421)一月,柳观、卞季良等完成改修本呈上。这次修改主要改正了《高丽国史》中与史臣本草不同之处以及语涉僭逾之处,特别是高丽僭称“制”或“敕”以及“太子”等称谓问题。[12]

然而,世宗并不满意柳观、卞季良所改修的《高丽史》,认为“此书无纲目之分而不直书,则后世何自而见其实乎”?[13]遂于世宗五年(1423)十二月,命知馆事柳观、同知馆事尹淮再次改修《高丽史》。同知馆事尹淮按照世宗“据事直书”的要求着手修改,将“元宗以上实录,比较新史,如改宗为王、节日为生日、诏为教、朕为予、赦为宥、太后曰太妃、太子曰世子之类”[14],于世宗六年(1424)八月改修完成,此书即为《雠校高丽史》。由于参与改修的卞季良强烈反对直书,认为其违反义理,故世宗不得已,姑从卞季良之言,并未颁布此版高丽史。[15]《高丽史》改修也就此暂时告一段落。

世宗十三年(1431),《高丽史》改修再次重启。一月二十五日,世宗在经筵中提到“修前朝史者,改宗称王之非,明矣”!要求金宗瑞修《太宗实录》之后,改修前朝史。[16]十四年(1432)八月,其又与春秋馆史官就修撰方法进行讨论,孟思诚、权轸、申樯、郑麟趾、金孝贞、偰循等提议“大抵《史记》有编年,而后有《纲目》”,世宗曰:“予意亦然,以编年撰之。宁失于烦,毋令疏略没实。”[17]世宗二十年(1438)三月,史官又对《高丽史》的编撰方法进行讨论,有史官倾向于采用纪传体。许栩向世宗启曰:“臣(常)〔尝〕为编修官,窃见本馆所撰《高丽史》体例,恐有未安”,并提议“乞依班、马,更作纪传表志,以为本史,仍将尹淮所撰,以为史略,则庶合古人作史体例”[18]。同年七月,关于禑、昌称谓,春秋馆启曰:“依魏帝曹丕、晋帝奕例,称废王禑、废王昌。至叙在位时事,则依苍梧王例,因当时臣民所称史氏所书,或称王或称上。”[19]世宗同意了春秋馆的建议。

世宗二十四年(1442)八月,监春秋馆事申概、知春秋馆事权踶等完成《高丽史》改修,此版《高丽史》即为《高丽史全文》,又称《权草》《红衣草》等。[20]世宗仍不满意,指出此版本中存在史实遗漏,且对朝鲜王朝始祖“行事之迹”记载不够,决定推迟颁布。二十八年(1446)十月,世宗谓集贤殿直提学李季甸、应教鱼孝瞻曰:“《高丽史》初撰甚略,后更添入,然多有遗漏之事。辽赐高丽世子冕服之事,尚不书之,可知其余矣。今可更校。且桓祖以万户赴朔方,台谏请止之事,因《龙飞诗》添入;太祖升天府接战之状,虽有谚传,不载于史。以此观之,必有遗漏。尔等与诸史官详考史草,上自度祖、桓祖至于太祖行事之迹,搜索以启。”[21]

根据后来的《成宗实录》记载,世宗三十年(1448)曾下令铸字所刊印《高丽史》,但随即叫停了颁赐。[22]根据世宗三十一年(1449)二月,传旨吏曹,指责权踶在改修《高丽史》的过程中“任情减削,或听人请嘱,或自己干系紧关节目,皆没其实。安止与踶同心赞成,泛滥莫甚。其追夺踶告身及谥,亦夺止告身,永不

用。郎厅南秀文专掌史事,阿附堂上,其罪亦同,幷追夺告身”一文,可知此版《高丽史》未能颁赐的原因仍在于“修史不公”[23]。

世宗三十一年元月一日,传旨春秋馆曰:“前撰《高丽史》,失于疏略,令更撰之。辽赐世子冕服之事,又逸焉。今复雠校,虽一字一事脱漏而可改者,立皆付标以启。”[24]一月二十八日,又召集贤殿副提学郑昌孙,商议改撰《高丽史》,并传旨春秋馆曰:“《高丽史》,颇失疏略,今更考阅,备悉添入。”[25]遂命右赞成金宗瑞、吏曹判书郑麟趾、户曹参判李先齐及昌孙监掌之。在这个过程中,修史方法及禑王、昌王记录问题,再次成为重点讨论的问题。世宗三十一年二月五日,春秋馆议改撰《高丽史》,议论不一。史官辛硕祖、崔恒、朴彭年、李石亨、金礼蒙、河纬地、梁诚之、柳诚源、李孝长、李文炯议曰:“作史之体,必有纪传表志,备载事迹,各有条贯,迁、固以来,皆袭此体,无有改者。若编年之法则

括本史,以便观览耳。今不作本史,乃于编年,欲令备载,铺

甚难,至别有世系地理,赘莫甚焉。且凡例内,如朝会、祭祀、街衢经行、春秋藏经道场、生辰受贺、王子诞生、赐教礼物、人日颁禄、燕享中国使臣之类,皆以常事,略而不书,只书初见。若有本史而作编年则可也,今无本史而略之如此,殊失史体。乞依历代史家旧例,作纪传表志,无遗备书,然后就令已撰编年,更加删润,别为一书,与本史立传,庶合古人修史之体矣。或以为高丽事迹,本多疏缺,欲为纪传表志,难以就绪,然前史列传,有一人之事,只书数行,亦有当立传而史失行事,不得立传者。事迹不备者,虽阙之,亦未为害,苟制作得体,事之难易迟速,不必复论。”即主张以纪传体改撰《高丽史》。而鱼孝瞻、金系熙、李勿敏、金命中等人则主张以编年体改撰《高丽史》,议曰:“作史之体,必立纪传表志,固是常例,但恐功不易就,非数年之内所可必成。又体例阙略,不似古人之作,虽或成之,反不堪观也。以宋朝之事观之,本史之外,有全文,又有续编。乞依《宋史》全文之例,今撰《高丽史》,更加校正,仍旧颁行。其记传表志之作,如不得已,姑(得)〔待〕后日。”知馆事金宗瑞、郑麟趾将这两套意见启奏世宗,世宗赞同鱼孝瞻等议,同意继续以编年体改撰《高丽史》。而后金宗瑞、郑麟趾入见东宫曰:“欲于编年,备记时事,例多不通,愿从硕祖等议。”[26]东宫入启,世宗又命以记传表志改撰。四月六日,春秋馆启奏世宗曰:“乞于今修《高丽史》,禑、昌父子,悉依《汉书》王莽例,以正名分,以徵乱贼,以严万世之法。”即借鉴《汉书》中将王莽编入列传的方法,处理禑王、昌王的记载问题,世宗从之。[27]

在《高丽史》的数次改修过程中,此次“更撰”意义不在简单的“雠校”,而在于改撰,即将原本按照编年体方法编撰的《高丽史》按照纪传体方法重修编撰,并将禑王、昌王等列入“列传”进行记载。文宗元年八月二十五日,知春秋馆事金宗瑞等进新撰《高丽史》。新撰《高丽史》分为世家46卷、志39卷、年表2卷、列传50卷、目录2卷,共139卷,较编年体《高丽史全文》的37卷,卷数几乎增加了3倍。文宗曰:“春秋馆撰史非一、二度,未有如卿等之速成也。如此大典,曾未数岁,善撰以进,予甚嘉之。”遂命馈之。但仍谓金宗瑞等曰:“春秋馆事,已毕乎?”金宗瑞等启曰:“此全史也。当节其烦文,编年纪事,庶可便于观览耳。”文宗曰:“然。其速纂修。”[28]文宗二年二月二十日,春秋馆编撰完成编年体《高丽史节要》。[29]

如上所述,《高丽史》编撰从开始到完成大体过程如下:太祖四年(1395),郑道传、郑摠编撰《高丽国史》后,太宗十四年(1414),河崙、南在、李书藩、卞季良等对此书进行了改修。世宗即位后,数次改修高丽史:柳观、卞季良于世宗即位年至世宗三年(1421),柳观、尹淮于世宗五年至六年改修《高丽国史》为《雠校高丽史》,权踶、安止、南秀文等则从世宗十三年开始,在《雠校高丽史》基础上继续改修,于世宗二十四年修成《高丽史全文》,此后几经改修,于世宗三十年铸字刊印,但并未颁赐。世宗三十一年,金宗瑞、郑麟趾、李先齐、郑昌孙等人改修《高丽史全文》,并于文宗元年(1451)以纪传体的方式,重新编撰完成《高丽史》,文宗二年(1452)编年体《高丽史节要》问世。

(二)《高丽史》的刊印和版本源流

由于《高丽史》初刊甲寅字本及刊记均已失传,故只能通过以下相关史料推测考证《高丽史》初刊完成时间。文宗元年(1451)二月,监春秋馆事金宗瑞进新撰《高丽史节要》启曰:“他国之史,尚且求见,况我国之史乎?大臣颇有求观者,宜速印之,颁诸中外。且本史,虽未悉事迹,然舍此则他无可考之文。倘不速印,则恐至蛊损,亦宜速印藏诸史库。”上曰:“史者,欲示后世,以为劝惩,不可隐讳,当印而颁之。”文宗二年(1452)六月,文宗病死,端宗即位。端宗即位年(1452)十一月,春秋馆史官启请刊印《高丽史》,端宗从之。[30]然是年十一月是否完成《高丽史》之刊印,尚缺乏具体史料证明。不过,根据《高丽史节要》初刊本尾页末行题有“景泰四年(1453)四月日印出”[31]判断,《高丽史节要》端宗元年(1453)四月已经刊印,故是年七月,侍读官成三问于经筵启曰:“臣闻命颁《高丽史节要》,登名颁赐记者,皆已知之,昨日还收颁赐记,削其五十余人。”[32]可见,到端宗元年七月《高丽史节要》已经进入了颁赐阶段。而比《高丽史节要》成书更早的《高丽史》,亦当于此时前后刊印,即《高丽史》最早刊印于端宗即位年(1452)十一月,春秋馆史官启请刊印《高丽史》,到端宗元年(1453)十月癸酉靖难之间,其最早刊印的版本当为以金宗瑞领衔担当总裁官的甲寅字本《高丽史》。但是,由于甲寅字本《高丽史》只是“少印,只藏内府”[33],故癸酉靖难后,甲寅字本《高丽史》已经难以寻觅。成宗时,以乙亥字重新刊印《高丽史》,方得以删除了金宗瑞等的题名,是为乙亥字本《高丽史》,而《高丽史节要》或由于刊布稍早,且已经颁赐群臣,修纂史官方得以保留金宗瑞的总裁领衔署名。因此,《高丽史》虽于文宗元年(明景泰二年,1451)完稿,早于《高丽史节要》成书,但尚无确凿史料证明其早于《高丽史节要》即端宗元年(1453)四月刊印,且只是“少印,只藏内府”[33],故成宗时,以乙亥字刊印《高丽史》时,得以删除了金宗瑞等的题名。因此,可以推测《高丽史》应在端宗即位年(1452)十一月,春秋馆奏请刊印,到端宗元年(1453)十月癸酉靖难之变以前完成刊印。盖端宗元年(1453)十月,即世祖即位年,郑麟趾作为拥护首阳大君发动政变的大臣,癸酉之变后成为领议相,而以金宗瑞为首支持端宗的所谓朝臣政变后被诛杀,故《高丽史》的修纂总裁改题为郑麟趾,而《进〈高丽史〉笺》亦改为以郑麟趾署名领衔了。但是,尽管《高丽史》之刊印时间,只能推测其在端宗即位年(1452)十一月到端宗元年(1453)十月癸酉靖难以前,虽或稍晚于《高丽史节要》之刊印,然其版本应该是与《高丽史节要》一样,均为甲寅字本,而非现存的乙亥字本。

朝鲜王朝前期使用的铸字版本主要有癸未字、庚子字、甲寅字等。癸未字铸字仓促,制字未精,庚子字字体偏瘦,阅读颇为不便,故世宗十六年(1434)七月命集贤殿直提学金墩、直殿金镔、护军蒋英实、佥知司译院事李世衡、舍人郑陟、注簿李纯之等人以经筵所藏《孝顺事实》《为善阴骘》《论语》等书为字本,其所不足,命晋阳大君瑈书之,铸二十有余万字,此次铸造的铸版即为甲寅字版。甲寅字为铜铸版,字体之明正、功课之易就,比旧为倍,一日所印可至四十余纸。成宗十三年(1482)二月,南原君梁诚之上疏曰:“世宗戊辰,下铸字所印出,命臣监校。印毕,世宗闻修史不公,命停颁赐,秉笔史臣,以此得罪。”[34]虽然世宗三十年刊印的《高丽史全文》并未颁赐,但三年后,即端宗元年(1453)以后再印《高丽史》与《高丽史节要》时,重新使用这批铸字的可能性很高,因此,亦可考证《高丽史》铸字初版本,应与《高丽史节要》初刊一样,同为甲寅字本。

然而,甲寅字本《高丽史》印刷量极少,主要收藏于内府,全国其他藏书机构有少量颁赐。端宗二年(1454)十月十三日,检详李克堪将堂上议启曰:“《高丽全史》,人之是非得失,历历俱载。皇甫仁、金宗瑞惧《全史》出,则人人皆知是非,故但印《节要》颁赐,而《全史》则少印,只藏内府。吾东方万世可法可戒之书,莫如《高丽史》,请印《全史》广布。”[35]癸酉之变,端宗被迫让位于其叔父首阳大君。世祖即位后,志在编撰刊印“合三国、高丽史作编年书,令旁采诸书,纂入逐年之下”[36]的《东国通鉴》,故世祖并无意再次刊印《高丽史》,《世祖实录》虽有臣僚奏请进讲或颁赐《高丽史》之奏议,然并无刊印《高丽史》之明确记载。故世祖时,虽铸有乙亥字,只是用以刊印佛经、兵法等书,然《高丽史》并未得到刊布[37]。直到成宗时期,《高丽史》之重新刊印,才得以再次提上日程。成宗五年(1474)十一月,同知事李承召启曰:“尝闻世宗欲尽印诸史,而《史记》《前汉书》则印之,其余史则未毕而罢。故《史记》《前汉书》则今士大夫之家稍有之,其他诸史,则仅藏于秘阁,而民间绝无。故学者不得览焉。请印颁《后汉书》等诸史。”成宗谓右副承旨金永坚曰:“今用何铸字印书?”金永坚曰:“甲寅、乙亥两年所铸字也。然印书莫善于庚午字而以瑢之所写,已毁之,命姜希颜写之而铸成,乙亥字是也。”[38]成宗遂命金永坚印颁诸史。成宗十三年(1482)二月,南原君梁诚之上疏曰:“臣窃观春秋馆,有一件《高丽史》,或称权草,或称红衣草,或称全文。世宗戊辰,下铸字所印出,命臣监校,印毕,世宗闻修史不公,命停颁赐,秉笔史臣,以此得罪。至戊寅年,世祖御思政殿,臣与权擥入侍,亲禀上旨,改正本蒿,仍署擥与臣名,至今可考。右《高丽史》,实《丽史大全》也。误错之处,今则改正。伏望命春秋馆搜出本蒿,下典校署印颁,幸甚。”[39]中外学术界一般据此认为《高丽史》乙亥字本刊行于成宗十三年(1482),实为误解。盖梁诚之疏中所言《高丽史》,当为世宗三十年铸字刊印,但未颁赐的《高丽史全文》,亦即权踶等修纂之编年体《高丽史全文》,或称“权草”“红衣草”者,其为金宗瑞、郑麟趾修纂《高丽史》和《高丽史节要》之蓝本。但典校署并未接受梁诚之的建议,故“李世佐、闵师骞启曰:‘梁诚之上疏,请刊《高丽全史》红衣草,而该曹请勿令举行。臣观其书,至为详密,可刊行也。’上曰:‘其书何如?’宋轶对曰:‘诚之,臣之妻祖父也。诚之尝与臣言:世祖重其书,命权揽与诚之刊行,旋命停之。其书比今《丽史》颇详矣。’上曰:‘取其书以入’”[40]。梁诚之建议典校署颁赐的是《高丽史全文》,而非《高丽史》,并认为其比当时流布的纪传体《高丽史》更为详尽。因此,成宗十三年以前,乙亥字本《高丽史》应该已经刊印。虽然上述成宗五年(1474)十一月,李承召所言“其余史”、成宗所印颁“诸史”,是否包括《高丽史》,尚无确凿证据,但是,据《朝鲜王朝实录》记载,自成宗五年十月开始到成宗十三年闰八月,御夜对或御夕讲中出现“讲《高丽史》”的记录高达17次[41],之后中宗九年四月到中宗十七年十月间“讲《高丽史》”记录也高达16次[42],由此可以推测《高丽史》乙亥字本刊印与颁赐时间,绝不应该晚于成宗五年(1474),故学界流行的所谓成宗十三年刊印乙亥字本《高丽史》之说,实际上混淆了金宗瑞、郑麟趾所撰之纪传体《高丽史》和权踶、南秀文等所撰之《高丽史全文》,亦称《高丽史》“红衣草”或“权草”的区别。

朝鲜宣祖二十五年(1592)四月十三日,壬辰倭乱爆发。次日,都城宫省火,历代宝玩及文武楼和弘文馆所藏书籍、春秋馆各朝《实录》、他库所藏前朝史草(修《高丽史》时所草)、《承政院日记》皆烧尽无遗。[43]战乱不仅造成了书籍失散,还造成了许多铸字遗失,无法启动刊印。宣祖三十六年(1603)五月,春秋馆启曰:“校书馆见存铸字,乙亥字厥数稍优,不大不小,正合《实录》印出。而字多消融欠缺,非及补刻,则恐未易就绪。校书馆近无印书之事,绝乏黄杨木,猝备为难。”为了解决书籍印刷问题,春秋馆建议“黄海、平安、江原等道产出之处,各择大四十,随便斫取,急速上送,下谕于各道监司,何如?”宣祖传曰:“似多平安道,则虽勿为,不妨。”[44]根据朝鲜光海君二年(1610)四月李恒福上疏:“校书馆写字印板,无异于材木之害”[45]之言,可知刊印采用的是木板雕版,而非木铸字活字。

光海君二年(1610)闰三月,传旨校书馆:“东国书籍,全秩绝无。其中如《龙飞御天歌》、《内训》、《书传》、《诗传》谚解、《儒先录》等册,待《左传》毕印后,即为继印事。”[46]在众多亟须刊印的书籍中,光海君特别强调了《高丽史》的重要性。同年十二月,光海君传曰:“《高丽史》即为下送,使之急速精印讫,与原本册立为上送事,令校书馆各别分付。”[47]光海君四年(1612)六月,校印都监启曰:“姑先以《高丽史》《龙飞御天歌》《舆地胜览》等书,分刊于京外,故未及此书,今当更为闻见,得其完本后,印出何如?”传曰:“允。”[48]根据首尔大学奎章阁所藏85册《高丽史》中的内赐记:“万历四十一年九月□日,内赐高丽史一件。太白山史库上”一语,可以确证木板本《高丽史》初刊本刊印时间应为光海君五年(1613)。

此后虽有大臣建议再印《高丽史》,但史料中并无再刊的记载。朝鲜王朝为何不愿广布《高丽史》?睿宗元年(1469)六月工曹判书梁诚之上疏:“《高丽史》记前朝之治乱,为后世之劝惩,不可一日而无者也,若以为有逆乱之事,则所为逆乱者,历代史皆有之,岂独前朝史而有之哉?若以为有僭称之事,则前朝太祖一统三韩,改元称宗,金人推之为皇帝,高皇使自为声教,是何嫌于僭称哉?所谓蕃国也,非畿内诸侯比也。若以为近代之事,不可流传,则今大明亦行《元史》,何计其耳目所及乎?若以为有可讳之事,则削而行之可也。非徒行之境内,使如《史略》,传之中国,传之日本,亦可也。此非为一时计也,为万世无穷计也。”[49]由此可知,由于《高丽史》中载有前朝逆乱之事、僭称之事、近代之事,朝鲜王朝不愿广布。

《高丽史》甲寅字本,由于刊印规模有限,起初仅藏于春秋馆等少数机构,由于战乱等迄今已荡然无存。乙亥字本《高丽史》刊印后,成宗七年被纳入“经筵要切之书”[50],礼曹等机构制定官职时,也均参考《高丽史》中的官职,[51]英祖曾下令儒臣持入《高丽史》,读奏帝王纪赞,[52]可见当时《高丽史》已在朝鲜君臣中流行开来。燕山君时期,《高丽史》由金辅传至明朝,当即为乙亥字木板复刻本。[53]正祖十四年(1790),为庆贺乾隆皇帝八十寿辰,正祖特派遣专使进贺。进贺使团副使、礼曹判书徐浩修与时任礼部尚书的纪昀对席,纪曰:“贵国郑麟趾《高丽史》,极有体段,仆藏庋一部矣。”[54]纪昀所言此版本是否是燕山君时期金辅所传版本,无从考证,但足以证明此时《高丽史》已流传至中国。

随着印刷技术的提高,近代曾数次刊印《高丽史》。1908年日本国会刊行会刊印活字版《高丽史》后,1948年国际新闻社以首尔大学奎章阁所藏光海君复刻木板本《高丽史》为底本,刊印了影印本《高丽史》世家部分。这两个版本刊印数量不多,存世甚稀。除此之外,日本殖民时期,流亡至中国的独立运动家金泽荣以民族史观对《高丽史》进行改编,于民国十三年(1924)在南通翰墨林书局出版《新高丽史》一书。1945年朝鲜半岛光复以后,韩国延世大学东方学研究所于1955年以延世大学所藏崔汉绮手抄本《高丽史》为底本,以首尔大学奎章阁藏本为补充本,影印了复刻木板本《高丽史》(景仁出版社,1955)。1972年,亚细亚出版社以首尔大学奎章阁所藏《高丽史》乙亥字奎5554本为底本,影印出版乙亥字本《高丽史》(亚细亚文化社,1972),残缺卷数,则以木板复刻本增补之。[55]目前,韩国国内广泛使用的为东亚大学古典研究室以韩国语翻译注释的《译注高丽史》(东亚大学出版社,1971年版,21世纪初期重新加以注释再版)版本,该版本为光海君五年(1613),以乙亥字本为蓝本而初刊复刻木板本的后印本,其与首尔大学奎章阁所藏太白山史库本均为现存乙亥字为蓝本木板复刻本的全本和善本。

如上所述,朝鲜王朝时期曾数次刊印《高丽史》,端宗年间刊印的《高丽史》应为《高丽史》初刊,采用甲寅字铸字,故称甲寅字本,惜已荡然无存。成宗年间刊印的《高丽史》为乙亥字本,其与甲寅字本同属于铜活字铸字本,仅首尔大学奎章阁、首尔城庵古书博物馆等机构藏有数册,亦残缺不一,暂未见原完本。光海君五年刊印的《高丽史》,实为以乙亥字本为底本,使用木板雕版刊印完成,并非木活字本,在《高丽史》诸版本中,亦为最早可以确认具体刊印年份的版本,是《高丽史》最初的木板复刻本。此外,《高丽史》还存有多套抄本,近年发现的英国剑桥大学藏本为流布海外的手抄本全本。

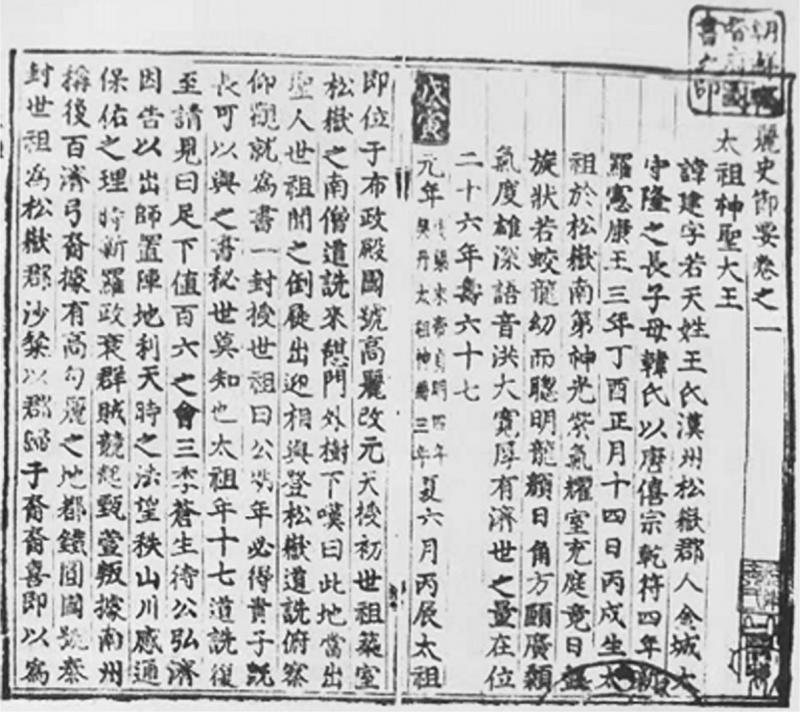

《高丽史》版本规格各异,即使同一版本,板框及半页匡郭等具体规格也不尽相同。由于分册方法不同,一套《高丽史》少则40余册,多则100余册。现甲寅字本已失传,仅可通过同时期书籍(如《春秋经传集解》《大学衍义》《前汉书》《国朝宝鉴》等)推测其具体规格。朝鲜王朝前期刊印的甲寅铸字本书籍行款半页均为10行,行17~19字不等。甲寅字本《高丽史节要》与甲寅字本《高丽史》刊印时间相似,二者版本规格相同的可能性最大。如图1所示,《高丽史节要》甲寅字本(首尔大学奎章阁藏)半页10行,行19字,注双行,字数加倍,白口,四周单边,上下内向双鱼尾,板框24.8cm×16.8cm,版心镌有“高丽史节要”5字及具体卷数。

图1 《高丽史节要》甲寅字本(首尔大学奎章阁藏)

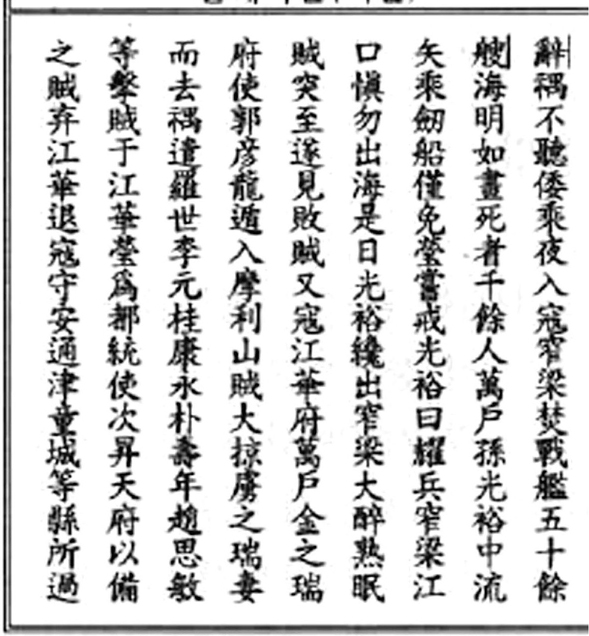

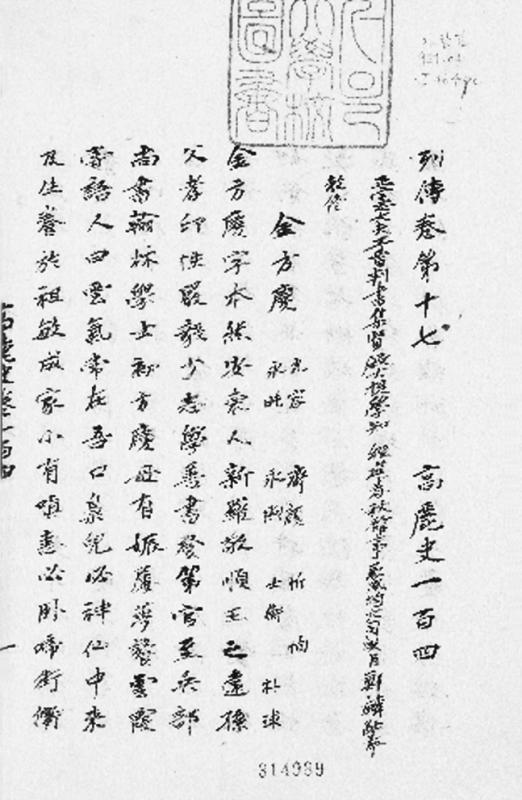

《高丽史》乙亥字本与《高丽史节要》甲寅字本版本规格的明显差异在于行款与大小。如图2所示,《高丽史》乙亥字本(首尔大学奎章阁藏),半页9行,行17字,注双行,字数加倍,白口,四周单边,上下内向双鱼纹,板框14.5cm×21.6厘米,版心镌有“高丽史”三字及具体卷数。

图2 《高丽史》乙亥字本(首尔大学奎章阁藏)

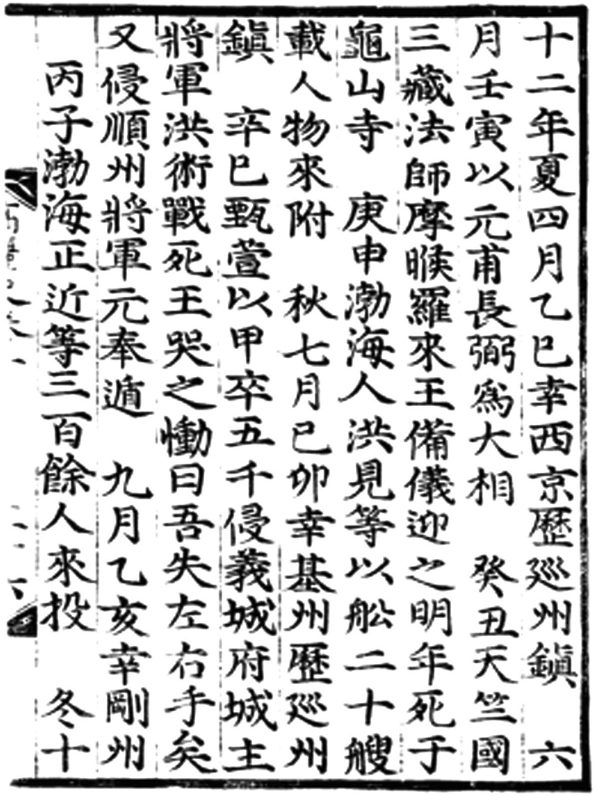

《高丽史》木板复刻本的行款与乙亥字本相同,均为半页9行17字,但板框略小。图3东亚大学博物馆藏本半页匡郭规格为19.9cm×14.3cm,图4首尔大学奎章阁收藏太白山史库藏本半页匡郭规格为20.1cm×14.3cm。

图3 《高丽史》木板本(东亚大学博物馆藏)

图4 《高丽史》木板本(首尔大学奎章阁藏太白山史库藏本)

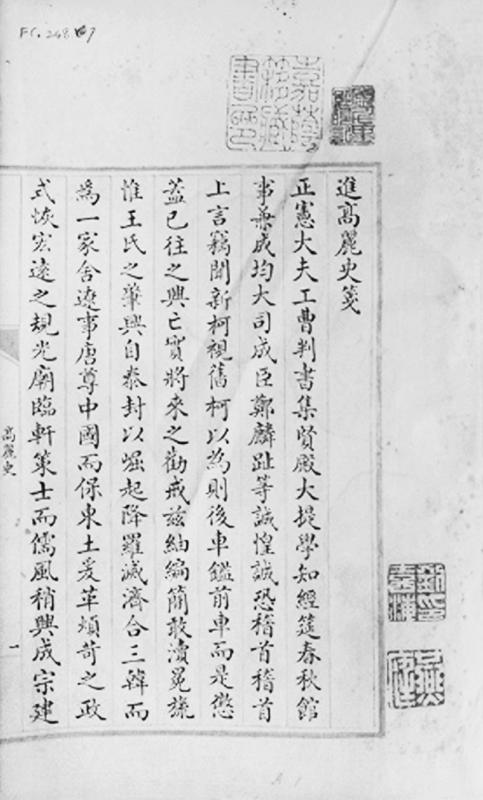

《高丽史》抄本版本规格不一,图5剑桥大学藏本行款为半页8行,行20字,四周单边,字行之间以朱丝栏为界,下向单鱼尾纹。图6首尔大学藏抄本,行款为9行17字,无板框,无界行,版心写有“高丽史”三字及具体卷数。

图5 《高丽史》抄本(剑桥大学藏)

图6 《高丽史》抄本(首尔大学奎章阁藏)

根据韩国国立中央图书馆古典综合目录系统(KORCIS)[56]查询结果,包括近代以来印刷的新铅活字版、影印版在内,现存《高丽史》50余种,分别收藏于韩国首尔大学、延世大学、高丽大学、东亚大学、城庵古书博物馆以及中国云南大学、日本东洋文库、法国法兰西学院、英国剑桥大学、美国伯克利大学等多家海内外学术研究机构。现存《高丽史》多数藏本均为散本或零本,全本仅存8种。韩国国内仅存6种全本,分别藏于首尔大学奎章阁(木板本2种、手抄本1种)、高丽大学(木板本1种)、南平文氏仁寿文库(木板本1种)、东亚大学博物馆(木板本1种)。英国剑桥大学藏本为海外收藏的唯一《高丽史》手抄本全本。

韩国首尔大学奎章阁是《高丽史》收藏最多的学术机构,共藏有17种《高丽史》藏本,其中乙亥字本2种、木板本12种、手抄本3种。奎章阁收藏的《高丽史》中共有全本3种,其中木板本全本2种、手抄本全本1种。木板本全本为编号奎贵3539与奎贵3579分别印有“宣赐之印”的太白山史库与五台山史库藏本。全书共139卷85册,纸质细洁,字迹清晰,为现存《高丽史》的最佳善本,具有较高的学术价值和版本价值。奎4720为手抄本全本,部分誊写于白纸之上,部分誊写于印有版心与界限的样纸上,然该藏本卷数分类有误,将本应收录在第2册的卷6、卷7、卷8收录于第6册,本应收录于卷首的目录卷收录于第3册。此外,奎章阁所藏乙亥字本《高丽史》均为残本。[57]除奎章阁外,韩国其他学术机构也藏有多种《高丽史》藏本。高丽大学共藏有26种《高丽史》,其中乙亥字本1种(零本一册)、木板本24种、手抄本1种。这些藏本中仅有一种木板本为全本,其他均为残本或零本。[58]延世大学共藏有10种《高丽史》,均为零本或散本,其中乙亥字本1种(3卷1册)、木板本8种、手抄本1种,共计10种。[59]谨将《高丽史》的版本保存现状整理如下。

a.甲寅字本

现已失传。

b.乙亥字本

乙亥字本《高丽史》现仅存5种,分别藏于首尔大学奎章阁、高丽大学图书馆、延世大学学术情报院、首尔城庵古书博物馆等韩国国内学术机构。首尔大学奎章阁藏有2种乙亥字本,一种为“奎3467、奎贵5553、奎贵5554、奎5874”等藏本的合本,一种为缺页残本。奎贵5553是现存卷数最多的乙亥字本,共收录有46册139卷,除第8册(卷19、20、21)、第26册(卷73、74)、第28册(卷81、82、83)为木板补写本外,其余131卷均为乙亥字本。奎贵5554共收录有32册105卷,具体卷数信息如下:卷9~16、卷23~25、卷29~35、卷40~52、卷56~70、卷75~76、卷79~82、卷86~124、卷129~137。奎3467为木板本、乙亥字本及手抄本的合本,其中乙亥字本仅4册10卷:卷3、卷9(1~19页脱落)、卷10(11~38页脱落)、卷44(1~6、11~22页脱落)、卷45、卷46、卷52、卷110、卷115、卷135。奎5874同为木板本、乙亥字本与手写本的合本,然乙亥字本仅收1册2卷,为第3册(卷131、卷132)。令人遗憾的是奎章阁收藏乙亥字本《高丽史》无法凑成一套全本,缺失卷19、卷20、卷21、卷73、卷74、卷83共6卷。奎26637为缺页残本,仅余3页,内容为卷110诸臣中的李齐贤部分。

此外,高丽大学图书馆藏有零本1册,此册《高丽史》与其他乙亥字本板本规格不同,半页9行,行15字。延世大学学术情报馆藏有1册3卷。城庵古书博物馆藏本共1册4卷,根据《青芬室书目》卷五(李仁荣,1944)记载,“《高丽史》残本一卷一册,成宗朝乙亥字刊本,存卷三十一。”[60]李氏藏本刊于成宗年间,亦可以进一步证明上述乙亥字本《高丽史》刊行于成宗年间的结论。

c.木板本

木板本《高丽史》以乙亥字本为底本复刻而成,存世数量相对较多。目前可以确定的《高丽史》木板本全本共5种:首尔大学奎章阁2种、东亚大学1种、高丽大学1种、中国云南大学1种。奎章阁编号为“奎3539”(85册139卷)与“奎3579”(85册139卷)为目前《高丽史》复刻全本中保存得最好的善本。其中,“奎3539”含内赐记,载有“万历四十一年(1613)九月□,日内赐高丽史一件。太白山史库上”等字,“奎3579”亦含内赐记,载有“五台山史库上”等字样,具有较高的版本和史料价值。东亚大学博物馆藏本(75册139卷)亦为全本,该藏本板框、版心、字形、错字、漏字情况与“奎3539”基本相同,可基本判定其与“奎3539”为相同版本[61],但藏本字面与界限纹理较奎章阁本“奎3539”粗糙,因此可以推断其为“奎3539”木板复刻本的后印本,[62]其与乙亥字铸字本相勘正,讹误处甚少,亦具有较高的版本和史料价值。而中国云南大学图书馆收藏的木刻本《高丽史》,则页面较为模糊,字迹不够清晰,可能为较晚出的木刻复印本。

d.手抄本

《高丽史》手抄本目前发现约10种,除韩国学术机构外,日本东洋文库、中国国家图书馆、法兰西学院、英国剑桥大学等各藏有手抄本《高丽史》1种,其中剑桥大学藏本为流布海外的手抄本唯一全本,计139卷。

二 关于《高丽史》的编纂体例

《高丽史》自郑道传、郑摠编纂《高丽国史》,历经太宗时河崙等“窜定”,世宗时命柳宽、卞季良、尹淮等“雠校”至权踶等改撰《高丽史大全》,均采用编年体,所谓“初,太祖开国,命郑道传撰《高丽史》,道传以所掌事多,委之僚属,由是脱漏甚多。太宗命河崙雠校,世宗命尹淮改撰,比郑草稍详。同知春秋馆事金孝贞以为:‘尹淮所撰又失于脱略,不可传示后世。’乃命权踶撰之。踶与安止、南秀文撰录裒集,详于二家,然任其好恶,笔削不公”。[63]不过,权踶改修《高丽史》时,已有史官提出以纪传体改修《高丽史》,参与修史的南秀文即提出“处欲仿司马迁撰史,为众论所抑,不果”。[64]许栩亦提出以纪传体改修《高丽史》,而以尹淮等所撰《雠校高丽史》为蓝本,增修编年体《高丽史略》。“上御经筵,承旨许栩侍讲。栩启曰:‘臣常(尝)为编修官,窃见本馆所撰《高丽史》体例,恐有未安。自古作史有二体,左氏年经国纬,班马国经年纬。历代作史者,皆仿班马,独温公依左氏者,以其有本史也。高丽李齐贤修国史,名曰《史略》,乃略述理乱兴衰之大概,欲为当世之龟鉴耳。然具篙(稿)而书未成。至国朝,郑道传、权近、河崙、尹淮等相继撰修,皆袭齐贤之旧,失于疏略,故更命增添。然犹未免疏略之弊,且不似历代修史体例。乞依班马,更作纪传表志,以为本史。仍将尹淮所撰以为史略,则庶合古人作史体例。’上即召知疏馆事权踶问曰:‘许栩所言何如?’权踶对曰:‘栩所言,臣亦尝闻。但丽史本草竦略,若分于纪传表志,则殊不似《史记》体例。’”[65]故权踶改修《高丽史》仍以编年体修撰,只是史料“详于二家”[63],即郑道传、尹淮等改撰的《高丽国史》。尽管权踶等增补了大量史料,然终因其改修时“任情削减,或听人请嘱;或自己干系紧关节目,皆没其实”[64]被世宗问罪。于是,世宗三十一年(1449),以金宗瑞、郑麟趾等重修《高丽史》时,究竟采取编年体,抑或纪传体,史官们再次展开论辩。但世宗本意倾向于以君王纪事为中心的编年体,“上尝览《高丽史》,传旨春秋馆曰:‘以纲目法修撰,则于小事重叠,难以悉记,然便于观览;以编年法修撰,则观览虽难,叙事则详。何以处之?’孟思诚、权轸、申穑、郑麟趾、金孝贞、偰循等议,启曰:‘大抵史记,有编年而后有纲目。’上曰:‘予意亦然。以编年撰之,宁失于烦,毋令疏略没实。’”[66]

由于知春秋馆事的金宗瑞、郑麟趾主张采纳史官辛硕祖等人的意见,以纪传体改修《高丽史》,即“宗瑞等以为编年难以详备,乃从纪传之法,分科责成,令崔恒、朴彭年、申叔舟、柳诚源、李克堪等撰列传,卢叔仝、李石亨、金礼蒙、李芮、尹起畎、尹子云等分撰纪、志、年表,宗瑞与麟趾、许栩、金铫、李先齐、郑昌孙、辛硕祖等删润之。时踶、止、秀文新得重罪,史官皆局促,不得删削,颇有烦乱冗长处,然史家体例始备”[67]。故金宗瑞、郑麟趾即入见东宫世子,“愿从硕祖等议”,世子即向世宗“入启”,世宗终同意以纪传体改修《高丽史》。文宗元年(1451)八月,纪传体《高丽史》修撰完成;金宗瑞等又以此为基础,以尹淮等《雠校高丽史》为蓝本,以编年体加以改编,至文宗二年(1452)二月“监春秋馆事金宗瑞等,将新撰《高丽史节要》以进”[67]。《高丽史节要》全文35卷,乃《高丽史》撰成半年后“节其烦文,编年纪事”,以“别为一书”。[68]然《高丽史节要》增补了大量高丽臣僚的奏疏,并增添了有关大臣事迹,故其虽为编年体,然其史料价值并不逊色于《高丽史》。

《高丽史》以名分论和正统论为编撰的基本原则,其《进〈高丽史〉笺》谓:“避本纪为世家,所以示名分之重;降伪辛于列传,所以严僭伪之诛。”[69]故《纂修高丽史凡例》开宗明义即谓:“按《史记》:天子曰纪,诸侯曰世家。今纂《高丽史》,王纪为世家,以正名分。其书法准两《汉书》及《元史》,事实与言辞皆书之。”[70]《高丽史》比照《纂修〈元史〉凡例》的顺序,分别设立世家、志、表、列传,并以《元史》不作论赞,唯世家旧有李齐贤论赞,仍保留之。文宗元年(1451,明景泰二年)八月,金宗瑞、郑麟趾等撰成《高丽史》,计世家四十六卷,志三十九卷,表二卷,传五十卷,目录二卷,通计一百三十九卷,以“稽遗迹于前代,仅能存笔削之功;揭明鉴于后人,期不没善恶之实”。[69]以下就《高丽史》有关体例略作论析如下。

1.世家

《高丽史》世家四十六卷,相当于中国正史纪传体之本纪,唯以名分论,高丽国王比照诸侯名分,降为世家,然高丽诸王从太祖王建至恭让王,凡三十四代国王,世家唯纪三十二代,故以辛禑王和辛昌王非正统故,降为列传。盖反映了朝鲜初期,随着对明朝“事大”外交的确立,儒家性理学已经成为主流社会思潮,不过,《高丽史》虽曰重名分,然“凡称宗、称陛下、太后、太子、节日、制诏之类,虽涉僭逾,今从当时所称书之,以存其实”。显然是受到世宗国王的影响,世宗国王对郑道传、卞季良等以性理学名分改撰《高丽史》十分不满,屡次下诏要求重修,“但当据事直书,褒贬自见,足以传信于后,不必为前代之君,欲掩其实,轻有追改,以没其实也。其改宗称王,可从《实录》,庙号谥号,不没其实。凡例所改,以此为准……乃命(柳)观及(尹)淮,并将道传所改,悉从旧文”[71]。史官李齐贤等亦主张:“太子太傅等号,当时官制;制敇诏赦,当时所称也。虽曰正名分,与《春秋》郊褅、大雩同垂,以为鉴戒,何可更改以没其实?”[71]在世宗的干预下,《高丽史》世家虽或“语涉僭逾”,然仍从当时《实录》所称书之。故今本世家在朝鲜王朝性理学盛行的情况下,仍体现了据事直书的修史原则。

2.志

《高丽史》志,凡三十九卷,分为十二志,其中天文志3卷、历志3卷、五行志3卷、地理志3卷、礼志11卷、乐志2卷、舆服志1卷、选举志3卷、百官志2卷、食货志3卷、兵志3卷、刑法志2卷。《高丽史》志的分类,大体渊源于《元史》各志,即“准《元史》条分类聚,使览者易考焉”。[72]由于高丽制度条格,史多缺略,故史官纂修《高丽史》诸志之史料来源主要是《古今详定礼式目编修录》及诸家杂录等,其礼乐诸志较详,考《高丽史》卷五九《礼志一》谓:“今据史编及详定礼,旁采《周官》六翼、《式目编录》、《藩国礼仪》等书,分纂吉凶军兵嘉五礼,作《礼志》。”尤其珍贵的是在《高丽史·乐志》中还完整保留了中国早已失传的雅乐曲谱,所谓“礼失而求诸野”,即此谓也。此外,《高丽史》诸志条目和编纂顺序虽渊源于《元史》,然由于史料匮乏,缺少《元史》中《河渠志》条目,《元史》之《祭祀志》则以《礼乐志》代之。自宋代以前正史,史书多有《经籍志》或《艺文志》,然《元史》不设《艺文志》,故《高丽史》效法《元史》体例,亦无《艺文志》,遂使高丽一代文物典籍难以稽考,殊为遗憾!高丽举国佞佛,然亦不作《释老志》,其高僧大德事迹,多记载于有关列传。显然,与朝鲜王朝排佛、崇尚儒家性理学的思潮有关。

3.表

《高丽史》表仅有2卷,与中国历代正史表既多且复杂相比,差异较大,《高丽史》表的修纂较为简略,其纂修原则据《纂修高丽史凡例》称:“按历代史表,详略有异。今纂《高丽史》表,准金富轼《三国史》,只作年表。”[73]根据《三国史记》所谓“其始终可得而考焉,作三国年表”之记载,可证《高丽史》卷八六《年表一》“其始终有可考焉,作年表”,其体例当渊源于《三国史记》之年表。即依据高丽太祖崛起直至恭让王历代国王的年数,附录以大事记,故《高丽史》表,实为君王历年大事记,体现了修纂史官以君主为历史活动中心的认识。

4.列传

《高丽史》列传共有50卷,其中后妃传1~2卷,宗室传(附公主传)3~4卷,诸臣传5~33卷,良吏传、忠义传、孝友传、列女传34卷,方技传、宦者传、酷吏传35卷,佞幸传36~37卷,奸臣传38~39卷,叛逆传40~50卷。其中诸臣传占29卷,数量最为庞大,共收录人物770人、附传238人,共计1008人。其体例据《纂修高丽史凡例》称:“首以后妃,次宗室,次诸臣,终之以叛逆。其有事功卓异者,虽父子别传,余各以类附。辛禑父子以逆旽之孽,窃位十六年,今准《汉书·王莽传》降为列传,以严讨贼之意。”[74]列传体例,亦主要源于《元史》之体例,据《纂修〈元史〉凡例》载:“按史传之目,冠以后妃,尊也;次以宗室诸王,亲也;次以一代诸臣,善恶之总也;次以叛逆,成败之规也;次以四夷,王化之及也。然诸臣之传,历代名目,又自增减不同。今修《元史》传,准历代史而参酌之。”[75]故《高丽史》列传亦“首以后妃,次宗室,次诸臣”编排。然亦有与《元史》体例相异者,如《元史》有儒学、隐逸、释老、工艺、外夷传,《高丽史》全无,而据《新唐书》增补以酷吏传,据《宋史》增补以佞幸传,《元史》之叛臣、逆臣传,《高丽史》则统称为叛逆传。此外,辛禑父子由世家降为列传,则是依据《汉书·王莽传》的体例。《高丽史》列传的修纂者,多为朝鲜初期主张儒学性理学的重要代表人物,如崔恒、朴彭年、申叔舟、柳诚源、李克堪等,其中崔恒、朴彭年、柳诚源亦是主张采用纪传体修纂《高丽史》的史官。因此,以儒家性理学理念对列传加以编纂,并以性理学臧否人物是非得失,成为《高丽史》列传的重要特色。

5.论赞

《高丽史》仿《元史》体例,不设论赞。据《纂修高丽史凡例》谓:“今纂《高丽史》准《元史》不作论赞。惟世家旧有李齐贤等赞,今仍之。”[76]李齐贤,高丽忠穆王时,尝命其在闵渍所撰《本朝编年纲目》的基础上修纂高丽王朝编年史,据李德懋《青庄馆全书》载:“忠穆王以闵渍所撰《纲目》多所缺漏,命李齐贤等更撰《世代编年》以进。”[77]李齐贤重修之书名,亦称为《高丽史略》[77],原名《纪年传志》。据李齐贤《益斋集》谓其“撰国史于家,史官及三馆皆会焉。后国史逸于兵燹。又选《金镜录》,又病国史不备,撰《纪年传志》,后散失于红贼之乱。惟自太祖至肃宗纪年在”[78]。故李齐贤所撰《高丽史略》,实为高丽太祖至肃宗之编年史,后成为朝鲜太祖李成桂命郑道传、郑摠等修纂《高丽史》的重要史源之一。故郑摠《复斋集》谓:“高丽氏自始祖以来,历代皆有实录,然其书出于兵火之余,多所遗失。至恭愍王朝,侍中致仕李齐贤撰《史略》,止于肃王;兴安君李仁复、韩山君李穑撰《金镜录》,止于靖王,而皆失于疏略。其他则未有成书也。”[79]故《高丽史》世家部分论赞,仍以李齐贤《高丽史略》之史论为依据加以编纂。其余部分,则不作论赞。

三 关于《高丽史》的史料价值

《高丽史》为朝鲜王朝官纂史书。其仿中国正史体例,以纪传体记述了高丽王朝一代的治乱兴衰和典章文物,体例严谨,繁简适宜,其中《高丽史》所保存的中韩之间交涉的表笺、奏章等大量珍贵的史料,可以弥补中国所编纂的《宋史》、《辽史》和《金史》、《元史》等正史之不足,而且,《高丽史》所载高丽与宋辽金元以及明初关系之史料,对于10~14世纪中韩关系研究来说,史料价值明显高于中国所编纂的正史。因而,《高丽史》历来被誉为高丽之“良史”。明朝藏书家朱彝尊《曝书亭集》有《高丽史》题跋,并称该书“体例可观,有条不紊”[80]。然而,《高丽史》撰成后,在中国并未得到广泛的流传,其史料价值也长期未为人所知,以至于中国史家尤其是研究宋辽金元史者,甚少利用《高丽史》。其实《高丽史》不论是研究朝鲜半岛高丽时代的历史,还是研究10~14世纪中日韩三国关系史以及东亚区域史等,均具有极其重要的史料价值。

首先,《高丽史》是现存第一部也是唯一一部以纪传体全面系统地记载高丽王朝政治、经济与文化以及对外关系的历史典籍。对高丽王朝的兴亡,高丽的政治制度及其发展进程,高丽的土地制度、赋税制度、军事制度、礼乐制度以及文化艺术成就等均做了全面系统的记载。《高丽史》全书共一百三十九卷。包括世家四十六卷、志三十九卷、年表二卷、列传五十卷、目录二卷。其中,世家以编年记载了自太祖至恭让王历代事迹,唯穆宗以下至忠烈王因契丹入侵和内乱,史料亡佚,故记事简略,辛禑、辛昌二王以伪姓不立世家外,其余世家历代诸王记事详备,足资考证。志的部分包括天文、历、五行、地理、礼、乐、舆服、选举、百官、食货、兵、刑法十二志,涉及官僚选任、升迁以及“武臣政治”等制度及经济、法律、天文、地理和礼乐、选举以及军事等制度,其于高丽的制度源流及其变迁,多引述朝臣章疏加以论列分析,为研究高丽王朝制度源流史的主要史料。列传部分有后妃、宗室、诸臣、良吏、忠义、烈女、方技、宦者、酷吏、佞幸、奸臣、叛逆等传,最后有附传。该部分对高丽宗室之兴衰、高丽文武朝臣的活动及其行迹尤其是武臣的擅权等加以记载,由于将辛禑、辛昌父子从世家降为列传,故列传部分又以编年形式对辛禑父子时期的事迹加以记载,与《高丽史》世家部分构成了系统完整的王朝编年史。不过,遗憾的是《高丽史》由于体例效仿《元史》,不立《艺文志》和《释老志》,遂使高丽一代文翰典籍隐没无闻,而高丽佛教之兴盛及高僧大德之事迹亦仅在《宗室传》中加以记载,从而难以全面系统考察高丽典籍文翰和佛教之兴衰流变。

其次,《高丽史》较为全面系统地记载了从中国五代十国到明朝初期尤其是宋辽金元王朝与高丽关系的历史以及日本与高丽关系史,是研究10~14世纪东亚中日韩三国关系史的重要史料。虽然中国历代正史大都有所谓《外国传》,但内容记载较为简略,且讹误较多。《高丽史》记载了五代后晋等政权与高丽的交往,宋丽、辽丽和金丽关系以及元朝与高丽、明初与高丽关系的大量史料,包括交聘使节往来、朝贡制度和两国关系中的重大事件,尤其是中国辽金元北族王朝与高丽的关系,如《高丽史》历代《世家》以及有关列传关于辽丽战争、双方使节谈判交涉等之记载栩栩如生,如卷九四《徐熙传》载:“(成宗)十二年,契丹来侵,熙为中军使,与侍中朴良柔、门下侍郎崔亮军于北界备之。成宗欲自将御之,幸西京,进次安北府。契丹东京留守肖逊宁攻破篷山郡,获我先锋军使给事中尹庶颜等。成宗闻之,不得进,乃还。熙引兵欲救篷山,逊宁声言:‘大朝既已奄有高句丽旧地,今尔国侵夺疆界,是以来讨。’又移书云:‘大朝统一四方,其未归附,期于扫荡。速致降款,毋涉淹留。’熙见书,还奏有可和之状。成宗遣监察司宪借礼宾少卿李蒙戬如契丹营请和。逊宁又移书云:‘八十万兵至矣!若不出江而降,当须殄灭。君臣宜速降军前!’……逊宁以蒙戬既还,久无回报,遂攻安戎镇。中郎将大道秀、郎将庾方与战,克之。逊宁不敢复进,遣人促降。成宗遣和通使

门舍人张

往契丹营,逊宁曰:‘宜更以大臣送军前面对。’

还,成宗会群臣问曰:‘谁能往契丹营,以口舌却兵,立万世之功乎?’群臣无有应者。熙独奏曰:‘臣虽不敏,敢不惟命?’王出饯江头,执手慰籍而送之。熙奉国书如逊宁营,使译者问相见礼。逊宁曰:‘我大朝贵人,宜拜于庭。’熙曰:‘臣之于君拜下,礼也。两国大臣相见,何得如是?’往复再三,逊宁不许。熙怒,还卧所馆,不起。逊宁心异之,乃许升堂行礼,于是,熙至营门,下马而入,与逊宁分庭揖升行礼,东、西对坐。逊宁语熙曰:‘汝国兴新罗地,高句丽之地,我所有也,而汝侵蚀之。又与我连壤,而越海事宋,故有今日之师。若割地以献,而修朝聘,可无事矣!’熙曰:‘非也!我国即高句丽之旧也,故号高丽,都平壤。若论地界,上国之东京,皆在我境,何得谓之侵蚀乎?且鸭绿江内、外,亦我境内,今女真盗据其闲,顽黠变诈,道途梗涩,甚于涉海,朝聘之不通,女真之故也。若令逐女真,还我旧地,筑城堡,通道路,则敢不修聘?将军如以臣言达之天聪,岂不哀纳?’辞气慷慨,逊宁知不可强,遂具以闻契丹帝曰:‘高丽既请和,宜罢兵。’”肖逊宁,本名肖恒德,字逊宁,为辽朝名将肖挞凛次子,统和十一年为东京留守时,为征伐高丽之辽军统帅,《辽史》卷八八有传。该段史料对辽征伐高丽之原因和辽丽两国之外交交涉记载十分详尽,而肖逊宁的一介武夫性格和徐熙诡诈的外交形象跃然纸上。《高丽史》卷九四《徐熙传》《杨规传》《何拱辰传》,卷九五《朴寅亮传》,卷一二七《康兆传》等记载亦是如此。卷九六《尹瓘传》《吴延宠传》,卷九七《金富轼传》,卷一○○《赵位宠传》关于早期女真与高丽关系尤其是所谓“九城”之役、金丽朝贡制度之运行等记载,卷一○三《赵冲传》《金就砺传》,卷一○四《金方庆传》,卷一○三《洪福源传》《林衍传》《裴仲孙传》等关于元丽关系的记载,尤其是卷一○四《金方庆传》载元丽联军东征日本海战情形甚详:“(元宗)十五年,帝欲征日本,诏方庆与茶丘监造战舰。造船若依蛮样,则工费多,将不及期,一国忧之。方庆为东南道都督使,先到全罗,遣人咨受省檄,用本国船样督造。是年,元宗薨,忠烈即位。方庆与茶丘单骑来陈慰,还到合浦,与都元帅忽敦及副元帅茶丘、刘复亨阅战舰。方庆将中军,朴之亮、金忻知兵马事,任恺为副使;枢密院副使金侁为左军使,韦得儒知兵马事,孙世贞为副使;上将军金文庇为右军使,罗佑、朴保知兵马事,潘阜为副使,号三翼军。忻即绶也。以蒙汉军二万五千、我军八千、梢工引海水手六千七百,战舰九百余艘,留合浦以待女真军。女真后期,乃发船入对马岛,击杀甚众。至一歧岛,倭兵陈于岸上。之亮及方庆壻赵抃逐之,倭请降,复来战。茶丘与之亮、抃击杀千余级,舍舟三郎浦,分道而进,所杀过当。倭兵突至,冲中军,长剑交左右,方庆如植不少却,拔一嗃矢,厉声大喝,倭辟易而走。之亮、忻、抃、李唐公、金天禄、申奕等力战,倭兵大败,伏尸如麻。忽敦曰:‘蒙人虽习战,何以加此?’诸军与战,及暮乃解。方庆谓忽敦、茶丘曰:‘兵法:千里县军,其锋不可当。我师虽少,已入敌境,人自为战,即孟明焚船、淮阴背水也。请复战。’忽敦曰:‘兵法:小敌之坚,大敌之擒。策疲乏之兵,敌日滋之众,非完计也。不若回军。’复亨中流矢,先登舟,遂引兵还。会夜大风雨,战舰触岩崖多败,侁堕水死。到合浦,以俘获器仗献帝及王。”该史料与《元史》相较,可知元丽联军征日本失败并非由于“大风雨”,而是在于高丽“用本国船样督造”战船,缺乏宋战船的“V”字以及水密舱结构的造船技术,导致战舰触岩崖多败。该史料还对金方庆与蒙古将领在海战中的表现进行了刻画,有助于我们进一步了解这场战役。此外,《高丽史》还多处记载了中韩经济、文化的交流,如棉花及其种植技术、儒家性理学东传高丽等,为中国历代正史所未备,有助于全面正确揭示高丽时期的中韩关系史的演进及其变迁和一般规律。此外,《高丽史》对于历史上的中韩关系、韩日关系等,亦保存了东亚区域国际关系史的大量史料,尤其是对宋辽金与高丽的三角关系和对东亚国际秩序的影响、蒙丽联军对日本的征伐、征东行省的存废、辽金元与高丽边界之变迁、三别抄的抗蒙战争,以及高丽时代东亚海域世界的形成、明初关于铁岭卫的争议等记载十分详尽,有助于我们全面正确地论述10~14世纪的中韩关系史和东亚区域秩序的演变等。

最后,《高丽史》中保存了宋辽金以及蒙元王朝的大量诏令、礼乐制度等,是考订、补正中国史记载的珍贵资料。如虽有《宋史》《宋大诏令集》等书记载宋代诏令,但是缺漏较多,南宋时人宋绶编纂的《宋大诏令集》,亦仅限于北宋九朝,收录自太祖建隆至徽宗宣和年间颁布的诏令文书3800余件。全书分门别类,按年系月编次。分帝统﹑皇太后﹑妃嫔﹑亲王﹑皇女﹑宰相﹑典礼﹑政事等17门,不仅所录宋代诏令不全,且缺漏较多,对于宋颁发给高丽的诏令大都未加采用。而《辽史》素以“简陋”为学界所诟病,举凡《辽史》中辽三次对高丽大规模的征伐以及辽丽关系的演变,只是笼统加以记载,而《高丽史》则做了全面系统的记述,并就辽丽谈判的经过、双方交涉立场等做了详细记载。《高丽史》还记载了金王朝的起源,并对金丽“保州”交涉以及誓表、朝贡关系等做了大量记载,有助于弥补《金史》记载之不足。除宋代以外,《高丽史》也保存了辽金元对高丽的大量的原诏令全文,尤其是元朝的蒙古语诏令,在中国历代文献史料中多已不存,而《高丽史》中大量保存了蒙元与高丽往来的诏令文书和表章,不仅对补正、考订蒙元史,具有重大的史料价值,而且对考察10~14世纪中国与朝鲜半岛外交文书内容及其格式的变化,正确理解和认识此一时期东亚国际秩序的变迁也具有重要的史料价值。《高丽史·乐志》共记载74首宋代词曲,除其中15首可考订为是柳永、晏殊和欧阳修等所作外,其余59首不仅作者不可考,且中国史籍亦失载,幸赖《高丽史·乐志》得以保存下来。另外,《乐志》中对有关宋代《大晟乐》传入高丽之记载甚为详备,包括朝廷宴飨祭祀之大晟乐“雅乐”之乐谱、乐舞和演奏情况以及传入高丽过程。此外,《高丽史》对宋代之“雅乐”乐谱、礼乐规范,在《乐志》中做了专门记载,而中国正史中未有记述,遂使宋代以后中国宫廷雅乐失传。所以,《高丽史》的有关资料,对增补、考证中国宋辽金元以及明初的历史亦具有重要的史料价值。

综上所述,《高丽史》为朝鲜王朝初期编纂的官修纪传体史书,其史学思想体现了朝鲜初期“义理史学”的性质。《高丽史》修纂历时较长,历经五次修纂,先后刊印甲寅字本、乙亥字本和木刻本,但存世不多,流传不广。甲寅字本已荡然无存,现存最早的《高丽史》版本,为收藏于韩国首尔大学奎章阁的乙亥字铜铸字本,然皆已残缺不全。而奎章阁收藏太白山史库本、五台山史库本和东亚大学博物馆收藏的《高丽史》,则是以乙亥字本为蓝本雕版印刷的木板本,亦为现存较早的全本和善本。剑桥大学图书馆收藏的《高丽史》是流布海外抄本中唯一的全本,亦是以乙亥字本为底本的手抄本。尽管如此,《高丽史》仍为迄今为止较为全面系统记载10~14世纪高丽王朝政治、军事、外交和经济、社会、文化的纪传体史书,不仅对掌握和研究高丽时期朝鲜半岛历史具有重大的历史文化价值,而且,对增补、考证中国历代正史以及日本史的内容具有重大的史料考证价值。此外,《高丽史》记载的有关中韩关系、韩日关系以及东亚区域史等大量史料,对于全面揭示和正确认识高丽时代的中韩、日韩关系史以及东亚区域史的演进和发展规律,亦具有重大的史料价值,值得学术界进一步加以关注和研究。