【编辑说明:李新峰教授《明初辽东战争进程与卫所设置拾遗》,载《明史研究论丛》第11辑,北京:紫禁城出版社,2011年。微信版截取了部分内容,并删去全部注释,征引请以原发表版本为准。】

一、明初辽东史地的两种研究视野

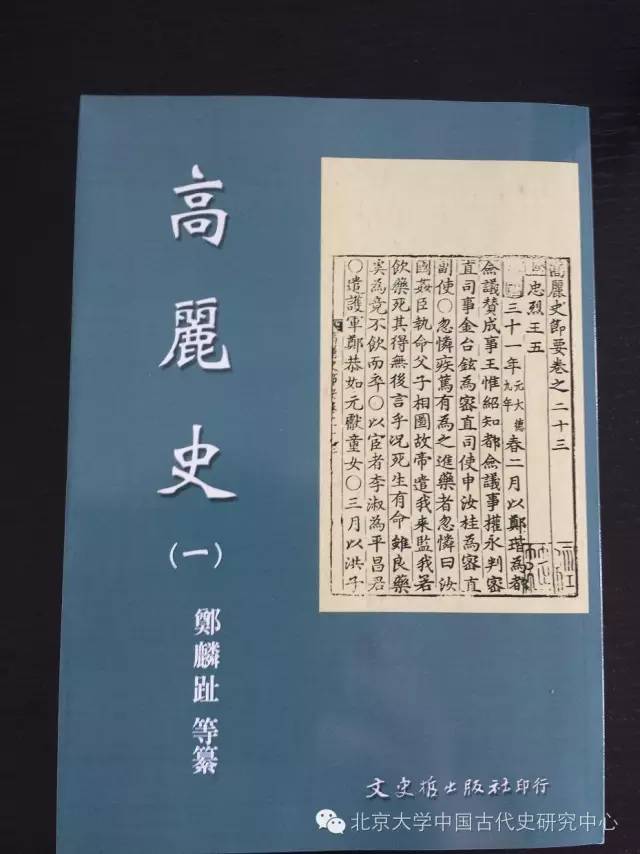

辽东是明代东北亚的枢纽地带,又是明朝的重要边镇与明清易代的关键地区,一向是明代外交、军事史研究的热点领域。洪武初年,明军占领辽东、设置都司卫所,《明太祖实录》与明中期方志对此记载格外详细,与《高丽史》等构成了异常丰富的史料来源。

但是,这些原始记载颇多歧异,而满清政权讳言长期隶属明朝的事实,清代官私史著凡涉及明代辽东史事,或讳莫如深,或肆意篡改,加剧了记载的混乱与矛盾。二十世纪初,随着清朝的覆灭与日本的入侵,明初辽东史地受到学界高度重视,从此成为一个历久弥新的话题。

高丽史

对明初辽东的研究,向来存在两种视野,一种关注战争具体进程,注重多国、多方势力交织的复杂局面,另一种关注卫所设置状况,以再现明朝确立统治的具体过程。

二十世纪初,津田左右吉、箭内亘梳理、辨析明朝《实录》、方志与《高丽史》的相关记载,考证元明之际高丽对辽东的军事行动和相关地理问题,为进一步的研究开启了大门。由此,池内宏以高丽进攻辽阳事件为核心,探讨明军登陆前夕辽东的政治形势,对明军在辽东的活动也多有考订。

三十年代中期,和田清进一步发掘《实录》记载的价值,廓清各种记载的歧异,系统地再现了明朝渡海进占辽东的过程,对明军行动的确切时间与军事地理辨析尤力,把明初辽东史地研究提升到崭新的层次。此后,清水泰次又勾勒了明朝经营辽东的多条历史线索。

日本学者的“东北亚视角”和重视高丽文献的传统,先后为台湾和部分大陆学者继承。六、七十年代,陈文石从辽东边防演变的角度,张胜彦从明朝外交策略的角度,重新梳理了明初经营辽东的过程,于军事、外交行动背后的立意、原则多有阐发。九十年代以来,多位大陆学者重视明初高丽的重要作用,对明军与高丽在辽东的活动详情有所考订,其中王剑对明朝进占辽东的全过程有进一步整理。但总的看来,上述研究的深度和广度均未超越和田清的工作,若干细节理解甚至增添了讹误。

更多的大陆学者则一直秉持“明朝视角”,关注明初在辽东设置卫所的具体状况。三十年代,张维华梳理从招降辽东到都司卫所体系设置的全过程,对记载混乱的辽东卫、定辽都卫设置过程进行了考订。张氏不甚区分原始史料与二手史料,往往用心辨析二手史料的记载歧异,忽视原始史料的确凿记载。所以,李晋华批评了张氏引用《明史》、《全边略记》、《明大政纂要》等“间接记述”的作法,转而完全信赖《实录》的相关记载,但关于机构设置过程的结论与张氏所推测区别不大,对同属原始史料的《全辽志》等与《实录》的歧异也未予解释。

辽东都司图

八十年代,朱诚如汇集《实录》、方志和其他各类记载,认为凡涉及“建置年代”,《实录》较为可靠,凡涉及“治所方位”,方志较详,并依此重新探讨了卫所设置状况。朱氏既注重《实录》的核心地位,也注重其他记载的佐证作用,但不甚关注卫所最初设置的详情。

杨旸、刘谦结合考古发现总结各卫设置状况,信用《辽东志》、《全辽志》与《读史方舆纪要》甚于《实录》,成为一时风气。

九十年代,张士尊对重方志、轻《实录》的做法提出了异议,认为《实录》的记载系统明确、毋庸置疑,并结合政治、军事态势,对《实录》所载卫所设置年代、方位进行了多层次的解释,对记载歧异进行了广泛辨析,探讨了各种记载隐含的一些重要史实。无论在史料搜集、解读还是史实还原方面,张氏的工作虽多有斟酌余地,但已经全面超越了以往对卫所设置的研究。

《辽东志》卷一《地理•沿革》

遗憾的是,在这个热点领域中,后来的研究者很少系统地评述前人研究,很少继承、否定甚至征引前人的具体研究成果,不但造成大量重复劳动,而且导致取舍与解读史料过程中歧异依旧,许多基础史实尚且缺乏定论。这种窘境,除了史料记载过于混乱、早期学术规范尚未完善之外,更主要的原因是上述两种研究视野缺乏有效的交流与互助。

对战争而言,设置卫所被视为战争之外的决策、建设内容,一些未经验证的条文经常被研究战争者认为某时某地的确设置了卫所,并由此判断战争进程。对卫所而言,战争的具体进程被视为设置衙门、修建城池、任命官员等标志之外的辅助说明,一些与设置条文明显相违的战争记录多被研究卫所者忽略。

其实,卫所设置是战争进程的直接产物,明军的攻守进退是设置卫所的前提,两者息息相关。剖析卫所设置的具体信息,能帮助判断战争的具体进程,而细究战争的形势变化,能推测卫所的兴衰设废。本文即拟在综合吸收前人研究的基础上,结合两种视野之长,进一步探究明初辽东战争和卫所设置中的几个关键细节和相关史料解读中的几个问题,以期解决一些记载与观点上长期存在的歧异。

辽东烽火台

明初,辽东的军事地位不如正对北元的北平、山西,行政地位不如内地,但《实录》对辽东战事、机构沿革的记载详于他处,如定辽都卫析出卫所这样的地方事务、明军击败纳哈出来犯这样规模不大的战役,都详加记录。修纂者必然采信了当时详细记录辽东事务的史料,才造成如此突兀的偏重,而非仅仅根据起居注、日历等删削归纳。

明初特别是明朝建国以前,官方的编年记录不一定完备,《明太祖实录》还要借助刘辰这类纂修官的回忆录乃至时人文集,《实录》早期部分中的官员升降、机构设废记录往往是挂一漏万的。所以,《实录》关于明初辽东的详细记载,完全可能有相当部分来自私人的文集、回忆甚至传闻,不能把它径视为中央政府的严格编年记录而无条件信任。

李晋华、张士尊突出《实录》记载的权威性,固然澄清了大量二手史料的遮蔽,但《实录》记载也不应该高达独一无二的地位。尽管如此,多数关注战争过程的研究者解读《实录》,的确未曾深究,其实明朝是东北亚舞台上无与伦比的主角,对系统记载明朝行动的《实录》进行细致的背景分析,特别是把机构设置的记载纳入视野,仍是十分必要的。

《辽东志》成书较早,记明初史实详于《全辽志》,规模远过《大明一统志》辽东部分,内容主要来自地方机构的原始档册,就明初而言是所有志书中史料价值最高的。《辽东志》与《实录》颇多歧异,无法调和,信用志书的研究者径取《辽东志》而放弃《实录》,有一定的合理性。不过,方志材料固然有原始、详细的一面,也容易出现错讹,而《实录》成书毕竟远早于《辽东志》,修纂者的文化水平相对较高,绝不可忽视。所以,《辽东志》的独特记载,既不可径信也不可简单否定,应当判断其叙事合理性或致误原因,解释与《实录》的歧异。

《全辽志》体例完备,内容翔实,间或有《辽东志》不见的早期史料,但关乎战争和卫所设置者并不重要。《大明一统志》成书时间虽早于今本《辽东志》,但系方志资料汇成,可信度不如《辽东志》。《读史方舆纪要》主要根据明清之际时存世较多的志书归纳而来,就明初辽东而言基本不具备史料价值。其他二手史料如《明史·地理志》和一些清代官修史地著作,本属研究成果而非史料,在清代严酷的文字政策下,对实录和志书的使用比较粗率,谬误百出,不但不能用作史料证据,甚至没有必要当成不可回避的研究成果来对待。所以,对于明初辽东史地而言,《辽东志》以外的方志记载其实是无足细究的。

元末高丽政权对辽东相当重视,《高丽史》对元明之际史事的记载,既有外部视角的客观性与独特性,又相当具体。以往研究卫所设置者对《高丽史》的利用相对不足,特别是对洪武早期的记载基本未予重视,需要弥补。

总之,关于明初辽东史地的史料记载虽然繁多,但真正有价值者无非《明太祖实录》、《高丽史》、《辽东志》三种,对任何细节的考证都只需要在这个范围内展开。

二、辽东卫所设置的两个记载系统

辽东卫与定辽都卫拥有特殊的历史地位,记载丰富,可供对照辨析,但涉及其他绝大多数卫所沿革的记载往往只有两三处,内容多存在不可调和的歧异。在不同记载中选取正确的一种,固然重要,但那些貌似讹误的记载,往往隐含着关于建置沿革的其他信息。

史料记载中提到某个卫所,可以仅仅指官僚体系一部分的某个衙门的名称,也可以指一个由驻地、辖区构成的地理单位,甚至可以指某一部分有相对固定的联属关系的人众群体。名分、地理、人众状况的任何一种情况发生变化,都可能被记载为卫所设置的变化,如盖州卫,论名分始于洪武九年(1376)由定辽后卫改名,论地理位置始于洪武五年由得利赢城城迁来,论人众构成则始于洪武四年初辽东投降明朝,所以说盖州卫始置于洪武四年、五年、九年的记载都是合理的。

一般而言,《实录》的记载仅仅关注名分,方志则有可能偏重地理和人众,根据这个原则,大量原始记载的歧异可以得到解释。

《辽东志》载洪武早期辽河以东地区卫所设置时间,除复州、沈阳(中)两卫外,均与《实录》不符。其中,海州、定辽中卫的设置不见于《实录》,其他七卫有明显区别:

定辽左卫、定辽右卫、定辽前卫,以上三卫俱洪武四年置,为千户所,至十年升为卫。

定辽后卫,洪武四年置,初名辽东卫,治得利赢城,寻徙于此,八年改定辽后卫。

金州卫……洪武四年刘益归附,设卫。

盖州卫……洪武九年罢州置卫。

辽海卫,洪武十一年置,初治牛家庄,二十六年徙治开原城。

其中,“洪武四年”与“洪武十年”是与《实录》记载最无法调和的两类。《实录》载:

(洪武六年十一月)置定辽右卫于辽阳城之北,立所属千户所五,命定辽都卫指挥佥事王才领原将山东诸卫军马屯守。

(洪武七年正月)定辽都卫奏并卫所官军,以左千户所青州土军五千六百人属定辽左卫,以右千户所莱州土军五千人并本卫官军七百九十四人属定辽右卫,余军分为八千户所,内调千户余机领中、后二所往金州守御,俱隶都卫。

(洪武八年四月)置金州卫指挥使司,隶定辽都卫,命袁州卫指挥同知韦福、赣州卫指挥佥事王胜领兵屯守。

(洪武八年十月)定辽都卫为辽东都指挥使司,置定辽前卫指挥使司,以辽东卫为定辽后卫指挥使司。

(洪武九年十月)改定辽后卫为盖州卫,复置定辽后卫于辽阳城北,以定辽左卫指挥佥事张山统兵屯戍。

(洪武二十三年三月)置辽海卫指挥使司于三万卫北城,调定辽卫指挥张复等领兵守之。

对此,朱诚如、张士尊均以《实录》为准,认为“洪武四年”和“十年”的记载都是错误的,信赖方志的杨旸也未采信上述《辽东志》记载。其实,与《实录》载各卫“名分”之始不同,《辽东志》所载多系各卫组军之始。

定辽左、右卫初置时“为千户所”,正与《实录》“左千户所”和“右千户所”对应,这些都卫下辖的千户所规模相当于一个卫,所以余军编成的八个千户所再外调出中、后二所后,一定对应着原来的前千户所,即后来的定辽前卫。定辽后卫沿革实应系于盖州卫条下,《辽东志》在此确实出现了讹误,但其“洪武四年置”无疑也是撇开名称、位置,就辽东降众最初组成一个后来相沿不散的群体而言的。

金州卫按《实录》记载,人众来自原定辽都卫的中、后二所,所以记为“四年”设卫也是合理的。另外,金州既是辽东人口最富庶繁荣的地区,又是离山东最近的桥头堡,还是辽东降众的大本营之一,明军洪武四年登陆后北进,必然在此留重兵戍守,不会晚至洪武七年才派军回守,所以认为“四年”开始此地有卫所之设也是合理的。

辽海卫中千户所百户印

(礼部造,洪武二十三年二月。1948年铁岭县龙首山地区出土)

《辽东志》载与定辽左、右、前三卫“十年升为卫”前后相关者,还有上述“九年罢州置卫”的盖州卫、“十一年置”的辽海卫,另外还有三卫:

海州卫……九年革州县设卫治。

复州卫……洪武十年革州县,十四年设卫。

定辽中卫……洪武十年罢县,十七年置卫。

张士尊指出,《辽东志》所载复州、盖州、海州的废革日期是比较接近实际的。唯《辽东志》所载定辽中卫“十年罢县”,是就定辽中、左、右、前、后所在的整个辽阳城而言,即辽阳府县与金、复、海、盖是洪武九年、十年期间同时罢撤的,人众自然被纳入当地卫所。

《实录》载洪武九年十月改定辽后卫为盖州卫,在辽阳另设定辽后卫,一定也是州县军民纳入卫所系统的结果。所以,《辽东志》载定辽左、右、前、中、盖州、海州、复州在九年或十年的设置,都并非讹误,而是反映了在行政设置大变动之后,各单位人员构成的又一次大变动。其中,原设的定辽左、右、前、后卫增添了新的人员,新设或后设的定辽后、海州、复州卫人众结构应该就是在此时成型的。

辽海卫的情况则有不同。按《辽东志》,它于洪武十一年初在牛家庄设置,与州县改卫所之事无关,在《实录》中也找不到任何对应史实。朱诚如认为,牛家庄位于开原以北的边陲,洪武十一年明军没有力量在那里设置据点,所以辽海卫是洪武二十三年设在牛家庄的,杨旸等认为“十一年”系“二十一年”之脱误,张士尊则认为牛家庄指辽河入海口以东的牛庄码头,明军很早就在那里驻扎重兵,《辽东志》载辽海卫初设于此是正确的,后来随着对纳哈出、北元的彻底胜利而北迁边陲,“二十六年”徙开原应系“二十三年”误写。

按,《明太祖实录》中频繁出现的牛家庄,确实是指辽河入海口的码头,《辽东志》记洪武时情况,所指应同。牛家庄码头早在洪武五年就“军士陷没五千余人”,说明洪武十一年以前此地早有大军驻守了,唯码头所驻,很可能是临时驻扎的运粮军队或水军,不一定是辽东本地卫所。洪武八年底,纳哈出深入半岛,虽大败而去,毕竟也践踏了明军防御体系,所以明朝随即加强了经由牛家庄对辽东前线的支援,直到洪武十年夏靖海侯吴祯最后一次督运辽东,形势才稳定下来。

所以,此“十一年”要么确系辽海卫正式设置之年,要么就是指定辽都卫军队从此取代南方军队驻扎牛家庄,即后来的辽海卫部众最初成军之年。

总之,《辽东志》所载大量洪武四、九、十、十一年设置卫所的独特内容,并非简单的讹误,而是在卫所名称变化以外,反映了军队驻守地和人员构成的变迁,与《实录》所载并无矛盾,而是互相补充,相得益彰。

本文具体考证的主要目的不在于揭示真相,而在于以明初辽东史料为例,从三个方面尝试拓展明初史料的利用空间,即严格取舍原始史料,发掘不同领域记载的互补效能,区分概念所指以解读貌似矛盾的原始记载。