1842年前珠江三角洲地区的走私网络:澳门与美国对华贸易的内在联系

中文可在CNKI下载

英文原文”Smuggling Networks of the Pearl River Delta before 1842: Implications for Macau and the American China Trade”, 可在JSTOR下载

下载如有问题,可联系博主。

贸易

珠江三角洲下游地区和广州的走私活动由来已久。以往的研究表明,1820年以后内伶仃岛的违禁品贸易迅速扩展。但在1820至1842年间,该地的走私网络以及并存于这一区域的其他两个走私网络究竟如何运作,却鲜有深入研究。一般来说,依托不同的走私网络,违禁品大量进出中国的渠道彼此之间是独立运作的,不存在必然联系。上述三个走私网络,一个以澳门为中心,一个在黄埔,第三个则在内伶仃岛。1820年内伶仃岛崛起之后,很快就成为走私者偏爱的港口。造成这一现象的原因,以往的研究并未给出清楚的回答。由于黄埔和澳门的走私网络远比内伶仃岛更早运作起来,因此我们不禁要问:是什么原因导致走私贸易在地域空间上发生转移呢?

过去的研究表明,19世纪初鸦片贸易的兴起一度引起官府在18世纪90年代至19世纪20年代间采取一系列措施打击走私活动。这些缉私努力往往是短暂的,一旦官员离开,走私活动又旧态复燃。从1819年到1822年,在省城的官员比起以前更致力于打击黄埔的走私贸易。官员态度的转变,很大程度上是由于买办们持续罢工(详见下文),以及出于隐瞒他们自身非法收入(包括收受贿赂、佣金、非法税费等)的需要。买办们停工以后,来华的船主就需要新的粮食来源来养活他们的船员。为了暂时维持船只的供给,买办们通常会选择让他们先在内伶仃岛住下来。所以,一方面官府禁止在黄埔的走私贸易(由于买办拒绝支付高昂的贿赂),而另一方面,买办们则鼓励外国船只以内伶仃岛为新的贸易据点,两者的合力促使了19世纪20年代走私活动向珠三角的下游地区转移。自此之后,直到1842年的《南京条约》签订以前,内伶仃岛成为了本地区走私活动的中心。

与黄埔和澳门相比,内伶仃岛的走私网络有着显著的优势。对此,以往的研究并不深入,从未给予清楚地证明。相对于黄埔来说,内伶仃岛离广州更远,官员容易忽视那里的活动。鸦片被公开用于换取白银,继而用来购买茶叶。然而,为了以合理的价格购买茶叶,船只需要驶向上游的黄埔港。如果走私者在内伶仃岛能够买到一船大米,然后以运米船的名义得到许可进入港口的话,就可以避免高额的港口税。这无疑有助于广东官员的仕途,因为这样一来,在他们的任期内大米进口额每年均有增长。而卸载大米之后,外国人购买的出口品也增加了国家税收。大米进口和茶叶出口的增加——这两个因素使得广州的官员能得到朝廷赏识。对走私者来说,他们有很多办法获得一整船货物返回内伶仃岛,这就使得内伶仃岛比黄埔和澳门更具有港口优势。

黄埔和内伶仃岛的走私网络常被澳门的贸易所掩盖,因此一直未被深入研究和比较,笔者在这里拟先用一定的篇幅展示它们的基本结构。在更好地理解它们的功能和运作之后,我们将更清楚地理解内伶仃岛的优势所在。

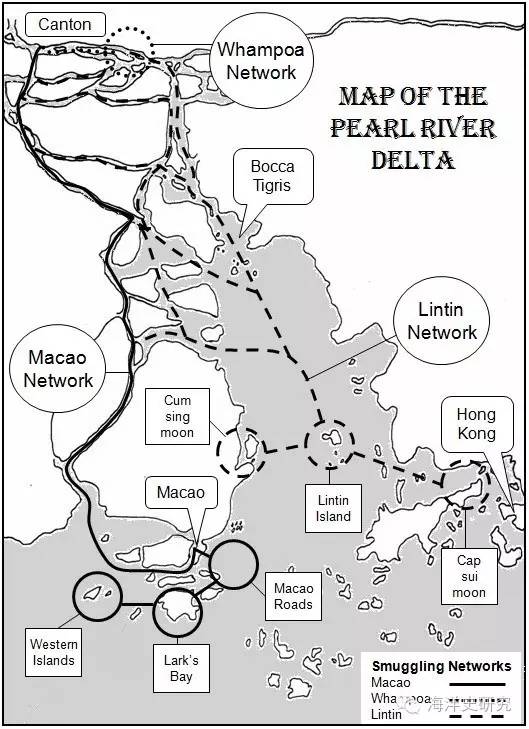

1842年珠江三角洲地区的走私网络

资料来源:Chinese Repository, vol. 3, p. 88.

澳门网络

我们对澳门贸易网络的了解主要自于18世纪的资料。至迟在1557年葡萄牙人定居澳门半岛时,甚至更早,澳门的走私活动已经存在。除了鱼、牡蛎和其他海产品,澳门本地不生产任何产品。对葡萄牙人的大部分进口货物来说,澳门的市场显得微不足道,其作用是作为通往省城广州的贸易通道。省城的商人或代理商聚集,他们通常在葡萄牙人到来之时就前往接洽,查看他们的货船,同时安排货物运往上游。

在处理好他们的进口货物以后,葡萄牙商人会前往广州停留几周或者几个月。在那期间,他们会选择商品、谈判条件和价格,与内陆供应商下订单。当他们在广州时,那些与他们进行贸易的中国商人会为他们提供住所。有时候,葡萄牙人会自己租赁建筑物(称为“厂子”)去进行贸易。当他们所需要的诸如丝绸、瓷器、茶叶等商品由内地运抵广州后,葡萄牙商人会将货物用本国的船只装载运送到位于下游的澳门。当所需商品运完后,葡萄牙商人才返回澳门。因此在一开始,就有两种商业船只往来于两个城市之间。客船运送中国和葡萄牙商人,货船装载进出口商品。

珠江的两条支流将澳门与广州连接在一起。主支流流经虎门,这里航道深,足够大船通行。西江支流流经县政府所在地的香山(今中山),这里只能容纳吃水浅的船。货船和客船都是吃水浅的船,本可以通过两条支流的任意一条,但只能按指定航线行驶。还有其他的航道连接这两条支流,因此它们并不完全彼此分开。船只有可能从珠江的一条支流开始航行,而在另一条支流抵达。然而在清代,海关官员监控着船只的航行,确保它们行驶在指定的路线中(参见地图)。

在18世纪,大多数服务于澳门的船只都航行于内河道。乘客允许随身携带行李,但若装载贸易商品则被视为违法,不允许带入船只。然而事实上,各类走私进出中国的商品都被装载在客船的底部。只要贿赂澳门和广州的海关官员一笔费用,这些非法装载的货物就不会被上报。沿途的征税点也不会检查客船上的行李和货物。于是这就成为一种走私商品的有效途径,尽管规模不大。

显然,商人在两个城市之间航行的次数越多,走私的机会也就越大。这就是为什么明政府严格限制商人一年两次航行,而到了清代则改成一年一次的原因之一。中国商人、通事、买办有时会被官府委派到澳门颁布命令、诏书或者解决与外国人的争端。在澳门的中国人有时也会由于类似的原因被传唤到广州。这些有官方使命的航行自然给乘客带来走私货物的机会。正因如此,他们乐于接受官府的差遣。

尽管是委托差遣,官府仍希望上述航行的费用由个人承担。这条不成文规定或许正是官府对他们私自装载货物的行为常常视而不见的原因之一。委派人则用这种方式来弥补航行的开销。在中国,私人常被要求处理一些公共事务,目的是减少处理贸易的官员数量。官府也经常要求他们运送粮食、军队以及其他需要运送到另一个地方的物品。因此这些强制索取并非只针对广州或澳门而设的。

洋行商人拥有或者租赁客船,但他们并不需要亲自登船才被允许携带私人货物。只要他们船上有代表他们利益的人就足够了。合法的进出口贸易由洋行的商船装载运送,这些船只在清代被称作“官印船”(因为他们可以携带一个批次的茶叶)。贸易商品在澳门和广州的海关帐薄中均有记录,关税则根据确定的税率分成若干个等级。这些货船在征税点停靠,交验相关文件并交纳一定的费用。合法的贸易受到法律的保护,但在实际运作过程中,通过客船装载的非法货物也长期得到保护。这两种贸易所获得的收益支撑了下游的海关系统。下层官吏希望有更多的商人到来,这样他们可以增加收益。然而,对省城的总督等官员来说,客船的走私贸易只要数量不大或者没有影响合法贸易,也是可以容忍的。因此,他们倾向于严格控制外国商人在广州和澳门之间的航行的频率。

广州的大型商号在澳门都有各自的代理商来处理部分业务。这些代理商有时是广州商号的全权代表,也往往是他们的亲属或商业伙伴。在其他一些情况下,所谓的代理商只是收取一定费用,被指派到澳门居住,以便处理广州商人的业务。

在澳门,进出口商品的税收有等级之分,但贸易商却不像在黄埔港那样必须缴纳高昂的港口税。葡萄牙和西班牙商人是唯一被允许在澳门进行自由贸易活动的商人。前者被禁止将船驶向上游地区。西班牙商人可以在广州和澳门两个港口自由贸易,而其他外国商人只能在黄埔港进行贸易(1757年之前,中国的另外三个港口之一仍然开放,详见下文)。

其他外国商人也意识到在澳门贸易的巨大便利,一旦需要,他们就会充分利用这个有利条件。例如,在1743年,英国东印度公司船只Haeslingfield号来到珠三角,在得到许可行驶到上游之前,就停泊在靠近澳门西侧的岛屿旁。船长偷偷地卸载货物到三艘帆船上,这些帆船就是从澳门而来的。这种优越性与当时通过澳门网络进行的贸易航行有关。

其他外国商人可以通过澳门走私商品,但是他们运送货物时需要以居住在澳门代理商的名义进行。例如,在18世纪60年至70年代,荷兰商人通过澳门将锡和胡椒运到中国。他们从巴达维亚出发,用葡萄牙船运送货物至中国,反过来也用葡萄牙船将中国商品运送到巴达维亚。荷兰人曾计算出澳门海关税收比黄埔少6%。而从澳门走私货物到珠三角上游地区的花费也不高,足以弥补额外航行的费用,因此绕道澳门具有一定的优势。例如,当时通过澳门走私到广州的每担胡椒仅需花费0.04两,这就是它之所以成为相当常见的澳门走私物品的原因。

事实上,广州的海关官员对上述走私贸易也起到推波助澜的作用。严格来说,所有经由非伊比利亚半岛商人之手的商品都应该从黄埔进口。但到了18世纪80年代早期,这种情况发生了变化。从那时开始,在澳门的船需要缴纳与到黄埔相同的关税。

我们尚不清楚这种变化究竟是怎样发生的,其对澳门贸易的影响也不确定。事实上,早在18世纪60年代,澳门关税的一些条目已经和广州持平。所以这种变化并没有影响所有的商品。澳门继续保有优惠的银兑换比率、使用一套不同的估量单位,以及豁免黄埔港高额的港口税,这些都使它相对于广州更具有优势。因此,这种变化并未如预期的那样使得两个市场趋于平衡。就合法贸易相关的管理规定而言,外国侨民在澳门和黄埔的贸易被严格执行,它使得两个港口彼此竞争以打垮对方。与黄埔相比,澳门的确有一些手段吸引一定量的合法贸易,但是这种贸易的数量相对于每年的贸易总额来说并不大。

18世纪晚期,通过澳门的走私进口贸易在鸦片贸易之后开始在中国逐渐增加并稳定下来。澳门的鸦片贸易至迟在18世纪20年代已经开始,但到了18世纪60年代,鸦片在黄埔也是定期走私物品。鸦片的需求一直超过供给,但到了1780年鸦片的供应出现大量过剩。鸦片的价格显著下降,导致外国商人保持着一艘货船停靠在澳门西南方的百灵鸟湾(,见地图)。这些仓储船被称作“囚船”。鸦片存放在船上,收取一定的费用,等它的价格恢复后再将其卖掉。在往上游的黄埔运送之前,外国商人通常会先卸下鸦片,将其他走私品装载囚船上。

葡萄牙代理商对通过澳门航线的商品收取一定的佣金,由此获利甚丰。随着鸦片贸易的扩大,其他非伊比利亚半岛的外国商人也变得更容易进入澳门走私网络。因此,渐渐地走私者开始寻找一些避免付给澳门代理商的方法。于是他们发现黄埔的下层官吏可以通融这些非法贸易。

黄埔网络

黄埔的贸易网络历史悠久。早在唐代(618-905),阿拉伯人就来到黄埔,进入广州进行贸易。中国人和其他亚洲货船通过黄埔在广州进行贸易。然而,由于资料的缺乏,清代以前的走私贸易情形并不十分清楚。现存记录显示,18世纪早期这里的走私贸易就存在。整个18世纪和19世纪早期,黄埔与澳门一直在争夺走私贸易港口的地位。

1684年,清政府对外开放宁波、泉州、厦门和广州等四个贸易港口。非伊比利亚半岛的外国商人也允许进入这些港口经营贸易。然而,他们很快发现,最合适的地方是在广州。早在18世纪初期,广州就已经成为对外贸易中心。1757年,清政府关闭了其他三个对外贸易港口。广州成为了一口通商港口(除了俄罗斯和日本,它们有独立的对中国贸易条约)。

黄埔的基本贸易程序如下:首先是雇佣一个澳门的领航员,获得行驶上游的许可。到达虎门后,领航员的证件和船只许可证都需要检查。两名海关海上稽查员登船,他们在船上会一直停留到船再次返回虎门。然后,澳门领航员驾驶船只驶向上游的黄埔。在虎门,领航员雇佣许多拖船,来保证船航行在主航道上。到达黄埔以后,两名海关海上稽查员会一边一个到小拖船上去,这样他们可以监督有没有走私货物运到船上。这些海关海上稽查员收取贿赂后,会定期的采取通融态度,允许走私物品的装载和卸货。

接下来的步骤是等待稽查员或者他的代理到黄埔测量船只,确定港口税。得到许可的买办会努力为船员提供供给物品。得到许可的精通多国语言的翻译被委任处理所有的许可证件,并与中国官员斡旋。外国商人可以在广州城外划定的范围内租一间工厂。他们雇佣一个获得许可的工厂买办来处理他们日常的供应和需求。所有这些事情处理好以后,外国商人可以自由的卖出进口商品和选购出口产品。雇佣这些获得许可的服务人员的费用、缴纳港口税、关税和其他费用是强制规定的,没有协商余地。

在黄埔和广州之间运输人和货物的方式与上述澳门的情形相同。行商自己的或者雇佣的船只运载进口商品到达广州,然后装载出口商品到黄埔。这些船只在征税点处检查船货物。他们付给每一个征税点一笔费用。每种贸易货物都要征收关税。与澳门一样,货船不许运送走私品。不允许用200箱熙春茶替换200箱武夷茶,因为两种商品征收的关税不同。

船长和货物管理员居住在广州,因此他们需要经常航行到黄埔,检查货物的装卸情况,处理相关事务。海关海上稽查员为这些人员提供住宿。他们得到了在珠江航行时不必在征税点停靠的许可。但这种特权只限于高层人员,他们需要在自己船上悬挂国旗以区别于其他船只(因此这些船叫旗船)。

旗船的特权在整个早期贸易时代一直存在,它也使得大量走私物品流入和流出中国。只要给他们缴纳一定的费用,黄埔的海关税上稽查员和广州的海关官员定期允许货物装载和卸载。在澳门网络的例子里,黄埔的外国人允许带一些行李去广州。海关官员并不清楚哪些是个人物品,哪些是商品。因此,他们倾向于对旗船采取纵容的态度。结果,包括宝石、红宝石、钻石、珊瑚、珍珠、外国的钟、机械器械、稀有动物皮毛、外国的鸟和羽毛等奢侈品定期走私到中国。甚至有诸如衣服、铅和银币等常见物品也装载在旗船底层运到广州。黄金、非法的丝绸和中国的其他物品也由此走私出国。

海关官员对不同商品收取不同的通融费,每一种旗船运送的物品都有不同的价格收费。不过,通过鸦片箱子走私就很困难,因为它们实在太大。鸦片球可以从箱子里取出来,粉碎后装进麻袋里,这样可以使它们更好地隐藏。这种方式不适用于容纳大批量的鸦片。原则上,只要黄埔和广州的海关官员收取了贿赂,他们就不会为难进口货物的船只。但前提是,这些货物必须是隐藏好的,当船在江上航行经过征税点时,其他官员不能轻易发现它们。

向广州走私一箱箱的鸦片,还可以选择其他的方式。买办每天到船上为船员送供给物品,他们不需要经过海关的检查。在支付给稽查员通融费后,鸦片箱可以装在买办船上,隐藏在他们带上船的其他物品中间。如果由买办船装载物品不方便或者花费太贵,那么还有另外的方式。稽查员的驻地旁边的船可以雇来运送鸦片。他们的船不需要在征税点停靠,这样一来他们就可以走私物品而不受检查。

在1784年美国人到达中国之前,这些走私程序已经很好的确立起来了。例如,那一年丹麦船DISCO号在黄埔卸货时没有卸下161箱鸦片,而是将它们分开10次运往广州,这一切都在停留在他们船旁边的稽查官的监视下完成的。这次走私是由购买走私品的中国商人安排的。

在18世纪90年代晚期,黄埔的鸦片走私大行其道,已经引起朝廷的关注。广州的官员开始积极地打击走私贸易。然而,这些行为只是表面上赢取朝廷的信任,而不是真正取缔走私。下层官吏对走私活动置若罔闻,但上层官吏和稽查官则需向朝廷负责,须直接回禀朝廷。如果京城的大臣听闻黄埔的走私十分严重,这对他们的升迁就会十分不利。走私者试图将他们的船整年停泊在黄埔,把它作为仓库船。这个大胆的举动超出了当地官吏的容忍度,因为停泊在黄埔的船只最多不能超过3-4个月来进行进出口贸易。如果一艘船停留了一年之久,它会引起朝廷的怀疑。当稽查员发现一些船在黄埔停留太久时,他会命令它们立刻离开。

当分析这种打击走私活动的积极性时,我们必须明白一点,这样做其实是损害了广州官员的利益。黄埔的鸦片贸易一直存在。1819至1822年间,黄埔采取可了一系列制裁来压制走私活动,这大大增加了走私鸦片到黄埔的风险。然而,这些主动措施看上去对禁收通融费的作用比停止走私贸易更有效果。

1819年6月,黄埔的买办向东印度公司的货物管理员求助,请他们帮助买办减少缴纳给官员的银两。他们缴纳的费用从18世纪80年代的200西班牙银元涨到19世纪初期的500银元。买办所服务的每艘船都要缴纳这些费用,而官员根本不考虑这些船上是否有鸦片走私品。

没有迹象表明这些征收将会减少,反而还会增加,这促使买办开始采取措施去争取停止这种苛捐杂税。1819年,他们向东印度公司官员寻求帮助:

1819年7月21日:这天早晨受雇于来往于印度航线的贸易船的买办们全体等候总裁,请求委员会去和政府官吏交涉,降低税收和其他强征的杂税。而这些费用在过去30年间逐渐地涨了一倍,有必要确定一个日期去探讨增加的部分。

买办们在获得东印度公司的支持后大胆起来,举行了一次罢工。

1819年7月26日:引人瞩目的是我们得知买办们宣称不再服务于船只,除非官吏同意适当的降低所收费用和海关的费用。

这一年的八月底,事件仍未得到合理解决。买办想出了替换的方式,提供给船员牲畜,防止他们挨饿。下面是东印度公司总裁给停靠在中国东南海船员的一封信的摘要:

1819.8.25,H.C.号指挥官:

对于买办所造成了船上的困难,我已派遣船只和他们会面,稍后只要他们不再要求带小包或者任何欧洲人离船靠岸即可。因此我要求你派遣自己的船只,一名官员到中国的船只报到,现在驾驶航行到澳门需要60美元。

买办方面已经承诺,尽可能给船上提供内伶仃岛的猪和其他牲畜,你们所要求的黄埔的新鲜补给会晚一些到达。

买办们并不愿意带包裹或随员上岸,因为这看上去像他和船只仍有贸易活动,官吏会因此收费。为了不在将到达的船上进行交易,买办们建议在内伶仃岛补充供给,他们可以购买一些牲畜和蔬菜补充供给。这一创举事实上是违法的,因为依照规定,外国船只的所有供给都必须从获得许可的买办那里获得。然而内伶仃岛位于虎门闸门之外,这就使得这种超越法制之外的交易活动在那里成为可能的。

一切没有贿赂官员而仍试图在黄埔进行的走私活动如今受到严厉打击。从事走私活动的东印度公司Essex号在广州被罚了6000西班牙银元。东印度公司警告在黄埔停泊、作为仓库船的双桅横帆船Mentor号,如果它再不立刻离开,就会成为处罚下一个目标。1820年2月,一个年轻的买办在Bridgewater号上试图偷运中国劳工,结果在黄埔被发现并罚款1200西班牙银元。

以前只要支付额外的费用,这些走私活动可以平稳进行。而今官吏们态度转变,开始压制它们。同时,澳门领航员提醒东印度公司委员会,在船只到达上游之前,外国船只上的中国船员需要在内伶仃洋上岸。如果到了虎门发现船上有中国人,官吏会逮捕他们,领航员也会因违反规定而被罚款。领航员也知道船上有走私物品,因此任何“不规矩”的存放都有可能成为官吏索贿的理由。与此同时,官吏也会寻找一切可能去惩罚买办,当做扣缴的税款。

在这种情况下,买办罢工和拒绝给管理者缴纳额外费用的抗争,导致大部分鸦片贸易不再在黄埔进行。内伶仃岛作为可供选择的补给品仓库的建立,只是转向下珠三角的第一步。其实,内伶仃岛的非法活动已经进行了几十年,经常作为船只的停靠地。船只停留下来等待澳门的领航员,期间他们和当地渔民、其他附近居民交易一些小物品。内伶仃岛也是中国人寻求在外国人船上工作的非法聚集地,他们在船上可以作为海员或是劳工。

18世纪80年代开始,外国人在内伶仃洋挑选中国人作为他们的船员。中国人上外国船是违法的,更不要说被他们雇佣。然而在内伶仃岛上,中国人享有极大自由去做他们想做的事情。买办会协助他们找到工作,从中收取一定费用。美国船长定期在珠三角雇佣中国船员,然后和他们航行到新西兰、夏威夷、美国西北海岸和其他地方。因此,在内伶仃岛成为食品供给点之前,这里的非法活动就有一定的基础。各国的船只在这里停留躲避恶劣的天气、与其他船只汇合、等待领航员上船、雇用中国船员……因此,在19世纪20年代,这里已经成为繁忙的港口。

1819年11月初,美国帆船Congress号到达内伶仃岛。在得知该船是一艘军舰、来中国的目的不是进行贸易之后,广州的海关负责人和总督命令它离开。一些中国战舰将其押运到内伶仃岛,监督和迫使它离开中国的水域。然而,Congress号在内伶仃岛停留了2个月,丝毫不理会这些警告。它在内伶仃岛接受从黄埔来的其他美国船只的供给品。1820年1月,Congress号航行到马尼拉,然后在3月26日返回内伶仃岛。它在中国停留了一年中最好时段的7个月,然后在11月离开。

在Congress号停留在内伶仃岛之前,也有其他的战舰停留过,因此这已经不是首次出现。Congress号到达的时机很重要,因为与此同时买办们正在进行罢工活动,内伶仃岛成为了物资供给地。买办鼓励其他的船只到那里去获得物资供给品。被剥夺了不合理收费的黄埔官员开始打击鸦片交易,迫使这些船向下游航行。在内伶仃岛停留的这段时间里,Congress号给其他美国船只提供保护,便于它们从事非法活动(例如招收中国船员上船以及船员离船上岸),使得内伶仃岛成为鸦片走私的首选港口。

与此同时,在澳门发生的一些变化使这里对走私者的吸引力变小。1819年11月,葡萄牙统治者采取新政策,意图垄断鸦片贸易,鼓励走私者在那里交易。然而,这一举措产生了消极影响,因为此前实施过的过紧措施使人们认为澳门不再是走私交易更好的选择地。在1819-1822年黄埔打击走私贸易时,这里的中国领航员也处在严格的监视中。

黄埔的官吏当然不愿意失去原来的好处,让内伶仃岛的官吏渔翁得利,因此同一时间他们加紧对鸦片走私贸易的监察。他们重点捕捉从内伶仃岛来的走私船只,给来自黄埔船只更大的保护,以此让更多的鸦片运往上游,通过这些措施的实施来增加到伶仃岛的风险。1836-1837年,这些措施导致鸦片贸易在黄埔有增无减,运往广州鸦片变得更加容易,白天和晚上都可以运送。因此,这并不是说黄埔走私贸易停止以后,内伶仃岛贸易才发展起来。黄埔继续与内伶仃岛、澳门竞争走私贸易中心的一席之地。整体而言,在18世纪二三十年代,每年这三个港口都输送了大量进出中国的走私商品。

内伶仃岛网络

内伶仃岛对于走私者来说有显著的地理优势。它位于珠江入口处,方便货物往来广州运输。它位于虎门的南端,这意味着与黄埔相比,官方的侦查员和监督员对它都较少关注。更为重要的是,这个岛屿位于两个行政管理区域的中间,即香山县和新安县。当在那里发生麻烦后,两县的管理者互相推诿,声称是对方负责任。走私活动在香山县内管辖的岛屿西南端出现。维持秩序的中国舰船在新安县辖属的岛北端有驻扎。这些舰船定期到西南端收取通融费,向省城禀告这里“没有走私物品”,随后返回他们北边的驻地。两个县的官吏在收到贿赂后,对内伶仃岛停泊的走私船视而不见。这一地区的责权界限不明也产生了一些不利的因素。当有海盗袭击、交火和其他的突发事件发生时,官府倾向于逃避责任。

1828年8月,“内伶仃岛附近的一艘船被抢劫大量货币,另外一艘的财产损失总计200两。在冲突过程中,海盗船上的两名成员被杀死。”受害者向两地的官吏寻求帮助,但是没有一方愿意承担责任。他们勉强同意帮助受害者抓捕海盗。这当中有部分原因是:一旦在两个月内没有抓到海盗,官方将承担巡防失败的责任。在这种意义上说,对他们来说最好是不要承担抓捕海盗的责任。因为一旦任务失败,就意味着他们仕宦生涯的结束。他们可以装腔作势地利用这一地区位于两县交界这种模糊不清的地理位置作为推卸借口。

Carl Trocki研究的数据显示,1800-1830年间,中国的鸦片走私达到3000-5000箱。它们是由允许每年一次到中国贸易的外国船只运送的。然而,在内伶仃岛港作为供给点建立以后,鸦片走私贸易迅速地由1820年的4244箱升至1832年的20000箱。在1838年,数字涨到了400000箱。到内伶仃岛的中国商船经常走私鸦片,他们将鸦片运到中国沿岸的各个港口。鸦片也从中国出口。例如,1782年行商Sinqua出口鸦片到马六甲(尽管在这个例子中,大部分的鸦片最终运回中国)。一个名为Luis Barretto的商人从珠三角出口鸦片到马尼拉。他将鸦片偷偷运送进去,因为那里是禁止鸦片交易的。

Barretto有一个商业伙伴,叫Gregory Baboom,他是澳门土生的亚美尼亚人。19世纪早期,他们在一起经营贸易多年。他们都为孟加拉信托协会(大部分鸦片来源于此)和广州的中国商人做过代理商。例如,1805年12月28日,Baboom在内伶仃岛检查了美国船Bingham号上的鸦片,并替行商潘长耀购买。潘长耀还在广州购买茶叶后出口到孟加拉换取账单。有了账单就可以拿来购买商品运往中国(比如棉花和鸦片)。Barretto也与黄金走私有关联。

1829年,西班牙政府颁布措施允许鸦片合法化,开始在菲律宾大量种植罂粟。这一政策变化影响了Barretto在那里的出口贸易以及美国人在菲律宾港口的贸易。当时,美国人在马尼拉的船只超过其他外国人的船只(1828年离开的47艘船只中有20艘是美国的)。美国经常在菲律宾购买货物后到中国出售,比如大米。一些美国人也将中国的货物运到马尼拉。美国船从巴达维亚和新加坡装载大米运往中国。正如我们下面将看到的,他们是内伶仃贸易网络得以成功的重要因素。

内伶仃岛是天然良港。但是因为港口位于岛的南边,船只容易受到台风的危害。另一个安全的抛锚点靠近金星门,那里能都提供足够的安全保护。但是只有达到500吨的船只、吃水线不少于18英尺的船才适合停靠在那里。内伶仃岛的大船在寻求保护时都到靠近香港的急水门,那里可以停靠各种型号的船只。19世纪20年代早期,这三个港口为美国人和其他走私者提供整年的保护,伶仃网络下游航线最终形成。

19世纪30年代,这里有35-40艘重型武装、配备驾驶人员的走私船,专程为到达这三个港口的船只服务。他们在船的每一边都配备二三十个划桨手,可以甩掉政府的任何一艘巡查船(1836年前)。这些船在珠三角的上下游航行有不同的路线。(见地图)

然而,一旦船只能够溯源进入西江,它会特别安全。因为当地海关官员参与走私贸易活动的历史由来已久,走私者也相当清楚如何怎样躲避检查。下游的这些新港口,它们大多数是从黄埔向下珠三角走私商品的。一些澳门和黄埔的合法贸易船队也会选择通过这条非法航道,经过这些走私点而避免缴纳的关税。

合法贸易的增加意味着黄埔关税和费用与日俱增,它们憎恶内伶仃岛的走私贸易。对当地政府来说,这种增长是十分重要的,因为可以帮助他们向朝廷隐瞒走私猖獗的实情。由此可见,内伶仃岛的贸易之所以兴起,并非一两个因素使然而是许多事件共同促成走私者在这里扩大经营。

19世纪30年代早期,许多船只驶向内伶仃岛。岛上的村民不能种植出足够的粮食满足船员的需要,因此他们不得不前去澳门进行补给。但内伶仃岛毕竟有淡水资源,它或许比农作物更为重要。

岛上只种植很少的蔬菜、水果,大部分都卖给了停靠在海湾的外国船只。然而,这些船只大部分的供给品来自于澳门。内伶仃岛有几头水牛和一些山羊。这里还有一些体型巨大的猴子,它们在岛上岩石间蹦来蹦去。这里有大量的淡水,并很容易获取。

必须说明,在内伶仃岛贸易是非法的,因此这里没有港口税。但这对美国人来说,是节约成本的方式。许多美国船少于400吨,这意味着它们要缴纳的港口税是他们运送货物的7%-10%。相比之下,一艘1600吨的船,只需要缴纳它转载货物的1%作为港口税。除了港口税,一艘船经过上游时,还需要雇佣领航员、买办和翻译人员。表格一和表格二的数字显示经由上游到达黄埔所需的费用。

表一:1788-1842年44艘美国船在黄埔港缴纳的平均费用

Description | Spanish dollars |

Whampoa Port Fees (the average of the 44 ships comes to 349 tons) | 3,629 |

Pilotage in and out (fixed at $60 per passage from 1810 to 1842 for all ships) | 120 |

Other pilotage charges (tow and buoy sampans, etc., which varied from ship to ship) | 20 |

Linguist (all American ships appear to have paid the same amount) | 216 |

Ship Comprador ($250 was common, but some paid more or less) | 250 |

Factory Comprador ($96 was common, but some paid $100) | 96 |

Total | 4,331 |

表二:19世纪30年代黄埔港口一艘典型的850吨船缴纳的费用

Description | Spanish dollars |

Whampoa port fees | 4,586 |

Pilotage in and out (fixed at $60 per passage from 1810-1842 for all ships) | 120 |

Other pilotage charges (tow and buoy sampans, etc., which varied from ship to ship) | 30 |

Linguist | 173 |

Ship comprador | 500 |

Factory comprador | 96 |

Total | 5,505 |

观察表一中的数字可以看出,一艘吨位349的船,平均要缴纳12.4西班牙银元每吨。表二中,一艘850吨的船,平均缴纳6.5西班牙银元每吨,这几乎是表一中平均数字的一半。一艘1400-1600吨的船需要缴纳5西班牙银元每吨。这种对于小船的不公平,促使它们在中国寻找其他的航道。伶仃航线出现后,尽管它是非法的,美国船只和其他小型船只愿意使用这个新航线,因为他们节省了需要支付给黄埔海关的一笔可观费用。

我们知道,走私活动是具有竞争性的。因此美国需要一艘回程船来弥补乘客的花费。于是在内伶仃岛的贸易活动中有了相应的弥补办法。他们可以抬高价格购买非法的出口商品,让大吨位的船通过上游,支付港口税。经过内伶仃岛的小船则尽可能多的去装载超过载重量的货物,或者他们在内伶仃岛购买一船大米(或者在马尼拉、巴达维亚、新加坡等其他地方),经过上游时将所有船只伪装成享有特权的“运米船”,避免高额的港口税。然后他们直接从广州商人那里购买回程的货物。

由于当时中国粮食不足,黄埔港对运送谷物到中国的船只减免一大部分港口税。虽然运米船的其他费用仍然收取,但是整体而言,他们节省了至少2500西班牙银元的港口税。在18世纪80年代,当地官吏鼓励行商采取各种手段,往中国运送大米。当时广州的潘姓家族控制着中国和新加坡的大部分贸易,至少他们之中的潘长耀就从事鸦片走私活动。潘家的船从马尼拉往中国运送大米,他们在珠三角走私鸦片,并在进入黄埔后使用特权得以庇护。一些美国走私者用一部分船运送大米,一部分船装载鸦片。一些船长很快就发现,行驶到马尼拉去购买大米,比起在内伶仃岛支付高昂费用去购买大米而言,是有很多好处的。于是他们返回中国进入黄埔时,往往以运米船名义出现。

黄埔的官吏没有从到达内伶仃岛的商船航行中获益。因此,他们鼓励走私者将商船伪装成运米船进入上游航道。鸦片和其他走私品隐藏在大米下面,或者商船的其他地方。然后它们在到达黄埔之后,再走私进入广州。这种走私活动给黄埔的官吏带来相当一部的隐性收入。凭借这种方式,大米帮助持续不下的鸦片价格有所降低,使它的消费者范围更加宽泛。

大米是走私者十分理想的掩盖物,因为它可以帮助省城的上层官吏们在皇帝心目中树立良好声誉。对许多官吏来说,养活人口事关国计民生,他们清楚这件事比打击走私活动更为重要。如果下游的走私活动能够帮助增加每年大米的进口量,那么走私活动可以忽略不计。1825-1833年,政府为了鼓励大米进口,推行了额外的措施,降低了它的标准,减免了它的关税。讽刺的是,这些措施极大地促进了内伶仃的走私贸易。

就鼓励大米进口政策本身而言,这些努力看上去是成功的。1743年,乾隆皇帝将运到中国的大米船港口税减少30%-50%,但那时很少有商人利用这条政策走私商品。直到鸦片贸易市场在中国扩大时,外国的运米船才逐渐增加。18世纪80年代,一些西班牙船从马尼拉运大米到中国。对粮食的需求极为迫切,西班牙商人被鼓励每年要进行几次运送粮食的航行。与此同时,装载鸦片的船开始在百灵鸟湾停靠。在19世纪早期,许多其他国家的外国船只都开始运送大米,特别是那些停泊在巴达维亚、新加坡、马尼拉(有大米可利用的)的美国人,他们经由那些地方到达中国。

鸦片贸易转移到内伶仃岛之后,运送大米的船只数量增加了。这些大米中蕴藏着巨大的需求,一些随着走私者从黄埔到达下游,借助它走私者可以将自己的船作为运米船驶进港口。在1842年《南京条约》所签订的港口开放之前,在黄埔港的150艘商船中,有30艘是以运米船进入的港口。除了外国船,许多中国船也从暹罗以及东南亚的其他港口运载大米到中国,他们中的一些也停泊在内伶仃岛。如果没有鸦片贸易,许多外国船就不会再运送大米到中国。19世纪30年代,广州的总督和海关官员已经深刻认识到鸦片、大米和茶叶之间的内在关系,这也给了他们足够的理由不再过多干扰伶仃岛的贸易活动。

需要特别注意的是,随着鸦片贸易的增加,大量白银流向国外。白银外流是鸦片贸易的结果,它隐藏在茶叶出口量和大米进口量增加的背后。鸦片增加和白银外流没有引起重视,直到它走向危险的境地。只要有足够多的船进入黄埔,港口税和关税不减反增。隐瞒鸦片走私贸易,鼓励黄埔的合法贸易和大米贸易,这样一来官吏在皇帝的眼中也很有作为。这对官吏来说,是最好的结果。因为内伶仃岛地处虎门的下方,属于两县的交接处,它使官吏更容易不考虑它的走私活动。在没有禀告之前,朝廷根本不会知道走私活动的严重程度。

18世纪30年代中期,有更多的船驶向珠江下游进行贸易,而不是进入黄埔。一支武装的阿拉伯船队停泊在那里为鸦片船服务。亨特记载:“在内伶仃岛,装载鸦片的船只上的船员大多数是马尼拉人,还有一些印度水手,然而钱币兑换商、木匠、小船的水手、厨师和服务人员都是中国人。”所有的这些中国人员在黄埔受雇佣时要有得到许可,否则他们不能为外国人工作。在内伶仃岛,这些受雇佣的中国工人都没有许可,也就是官方所说的非法行为。

内伶仃岛的贸易被容许,一方面是由于随着茶叶出口的扩大带来大量白银,一方面则是因为它增加了到达黄埔的运米船数量。从后一个意义来说,中国国内的农业市场产量的不足有助于伶仃网络的成功。18世纪80年代,大米的短缺开始影响官吏对于鸦片贸易的容忍度,财政上的白银需求也使他们需要扩大茶叶贸易。总的来说,白银和大米的需求掩盖住了伴随鸦片贸易产生的毁灭性后果。从这种意义上讲,鸦片上瘾者是国家预算不足和缺乏农业生产的受害者,也是贪婪的走私和腐败的官员的受害者。

随着伶仃网络的发展,它将黄埔和澳门的贸易都吸引了过来。走私者可以通过获得大米来避免高额的港口税,他们被这种方式吸引到上游地区,然后在那他们以比内伶仃岛低的价格购买返程物品。他们可以在黄埔卖鸦片和其他走私品。然而,如果他们在海关注册的货船不是运米船,那么他们就要支付高额的港口税。因此,最好在内伶仃岛卸载进口商品。澳门不允许非伊比利亚半岛商人在那里进行贸易,同样,也不允许这些人在那里出口产品。事实上,一些葡萄牙贸易者发现在内伶仃岛贸易优于在澳门贸易,他们的经营也开始向那里转移。这些都清楚的表明,澳门在走私贸易中逐渐失去了竞争力。

1835年,一份有关走私贸易导致白银外流的详细呈文被送到朝廷,毫无疑问,这是由伶仃网络扩张所引起的。它是第一份有关走私问题范围的请愿书。这份报告导致新法令的实施。这一时期,在金星门和急水门的走私活动已经确立,船只可以轻易地转移到其他地点,等到政府巡逻队离开,外国人再返回内伶仃岛。美国人和其他外国人将大米运到这些港口,然后走私者就可以到上游的黄埔去购买返航物品。这些人中的一部分不直接与鸦片贸易有关联,但是他们给走私者提供大米,间接地推动走私贸易。

1836年,葡萄牙政府试图鼓励鸦片贸易者回到澳门。Canton Register刊登了广告,介绍那里的新条例,但效果不佳。因为商人们可选择的余地很多。外国人因为大米的帮助可以在伶仃岛和黄埔等地获得出口商品。从这个角度而言,大米成了伶仃网络成功的关键因素。美国人是当中主要的代理商之一,推动了这个贸易网络的成长。

结论

1820年,内伶仃岛的走私活动开始出现。但这种走私贸易的后续发展一直没有得到合理充分的解释。它为什么出现在那一年,不提前也不错后,同样不得而知。随着新资料的挖掘,我们现在可以对此作出比较合理的解释。

1820年伶仃网络的出现背后,有几个推动的因素。这一变化开始于1819年8月买办的罢工运动。随后是黄埔官员对走私活动的制裁,这种情况一直持续到1822年,走私者普遍的反映拒绝向官吏缴纳过高的通融费。官吏的制裁没有使走私者屈从,相反,它为走私活动离开黄埔提供了动力。走私者将贸易转移到偏远的下游。他们在内伶仃岛建立起替代的补给品供应点,船只可以继续获得食物补给他们的船员。美国舰船Congress号于1819年11月初到达珠三角,它在内伶仃岛停泊了好几个月。毫无疑问这只是一个巧合,但它也成为伶仃网络形成的一个关键因素。军舰为美国走私者提供保护。走私者们确信,如果他们将自己的走私活动从黄埔转移到内伶仃岛,他们将会是安全的。同时,澳门政府在1819年11月推行新的政策,对走私者来说,澳门作为可选择的港口之一的吸引力降低。所有这些因素的共同作用促使内伶仃岛迅速发展起来。这也解释了为什么这一转变发生在1820年而不是更早或者更晚。

澳门、黄埔和伶仃三处地方走私网络的内在关系过去也没有得到充分认识。本研究显示,一个网络的变化足以影响另外的网络。通过澳门的进口商品可以从黄埔转移税收。因为澳门的官吏不允许外国人在那里购买出口商品,因此他们被吸引到黄埔。结果,澳门持久的施压使它的收费达到最小值,因而走私活动不再转移到上游。但是这项政策与本土葡萄牙人的利益发生冲突,他们希望政府为他们的贸易提供保护。政府则希望吸引更多的外来者增加公共税收。这导致政府和葡萄牙商人经常意见不一。最后,政府的限制政策并没有吸引非伊比利亚人到这里,反倒促使一些葡萄牙人前往上游贸易。澳门官方在1836年做了另一次尝试,试图吸引鸦片贸易者返回澳门,但是收效甚微。如果我们将这三个贸易网络看做一个整体,我们就会发现,他们之间的竞争和提供给走私者的保护直接促使鸦片价格下降,在这些地方进行贸易相当安全,从而导致鸦片贸易在19世纪二三十年代迅速增加。

在大米和走私活动之间的关系充分暴露之前,清朝官方是否预见到他们之间的紧密联系,我们不得而知。因为大米使得更多的鸦片贸易者到达中国,而鸦片贸易生成了更多的白银。白银带来了持续增加的合法茶叶贸易。因此,在这种情况下,有强烈的诱因促使官吏不去干预下游的走私贸易。为了个人声誉和官场前途,官员们倾向于忽略这些走私活动。内伶仃岛偏远的地理位置和它位于两个行政区域的交界处,都为官方忽视它提供了便利条件。随着中国商人鼓励美国人和其他外国人带更多的大米到中国,伶仃网络变得更为成功。

随着鸦片贸易持续增加,白银大量流出中国也达到了前所未有的程度。到达中国的运米船数量以及商人缴纳给当地官吏的税收的增加,这两者成为官吏们鼓励更多进口贸易的原因。反过来,官吏可以呈交给他们的上级官吏一份很好的报告,因为他们增加了大米进口,养活了更多的人口,他们还通过茶叶贸易增加了帝国的税收。结果,利益的驱使让官吏们对下游频繁进行的走私活动视而不见。伶仃网络迎合了当地官吏和商人的需要,这就解释了为什么大家都能够容忍它的存在的原因。伶仃网络还迎合了诸如美国商人这些小规模私人贸易者的需要,这就解释了为什么它能够建立起来,以及贸易在那里迅速扩张的原因。

本文原刊于《海洋史研究》第四辑,社会科学文献出版社,2012年11月。注释请参见原文。

END