中国明史学会副会长、江西师范大学方志远教授曾就明朝灭亡提出十个问题——“明朝之亡是亡于万历还是亡于崇祯?”、“明朝之亡是亡于宦官还是亡于文官?”、“明朝之亡是亡于东林还是亡于阉党?”、“明朝之亡是亡于无钱还是亡于无兵?”、“明朝之亡是亡于“流贼”还是亡于女真?”、“明朝之亡是亡于天灾还是亡于人祸?”、“明朝之亡是亡于藩府还是亡于富户?”、“明朝之亡是亡于海外白银还是亡于国内加派?”、“明朝之亡是亡于社会开放还是亡于政府封闭?”、“明朝之亡是亡国还是亡天下?”

答案似乎见仁见智,但没什么能妨碍这是十个好问题。著名汉学家卜正民(Timothy Brook)携新书《價崩:氣候危機與大明王朝的終結》给出自己的回答:明代覆亡的本质原因,在于小冰期气温普遍下降导致的粮价上涨。

小冰期指14世纪至19世纪初期的地球寒化现象,气温平均下降2℃,这样的温差对作物而言,每年已经足够减少一次收成,或根本颗粒无收,况且这两度的温差是「平均」,很可能是极热与极寒的气温交错变化造就此温差。寒冷的气候让两极的冰山范围扩张,海水由此变咸(变重),影响洋流的流动方式,继而牵引大气与洋流间的循环;此外,小冰期内火山活动也异常频繁,火山喷出的烟尘遮蔽了太阳辐射,更加速了地球的寒化。

至1630年代晚期,小冰期开始进入更寒冷的阶段,也就是所谓「蒙德极小期」,间接造成了北京大明王朝的崩溃。粮食的价格上升是其产量下降的直接产物,针对于此,卜著中也介绍了明代晚期的粮价体系,并指出,明代政府对整体物价体系来说至关重要,不仅因为政府会出手调剂物价,以防止商人敛财、确保“利出一孔”,更因政府本就是经济体中的重要买方。

万历皇帝朱翊钧壮年时浏览过《饥民图说》,深知河南灾民身处水深火热,九五之尊或许永远无法与民间疾苦共情,但天灾可能导致的大规模暴动却使他不会不提防。解决万历年间这次饥荒的,不是郑贵妃等人的赈银,而是粮食价格的差异化,让差价的局面来发挥作用:当每石米价达到前所未有的五两,粮商便纷纷主动把粮食运往黄河受灾地区以此谋利。

|明万历朝银矿开采场景.作者摄于广州岭南金融博物馆

另外,不论有意还是无意、开港或是锁国,身处大航海时代的朱明王朝早已成为世界贸易体系的一部分,以南中国海为中心,西至印度洋,东至美洲大陆的商贸网络于晚明时代已经成型。外国商人争先前往中国购买物美价廉的产品:这里的纺织品、瓷器与家具工法细致,价格也更实惠,事实上东印度公司也确实将采购点转移至亚洲。他们用来自日本、马尼拉、墨西哥与秘鲁开采的白银支付。

诸多学者认为,白银流入中国后,带动了经济成长、物价上涨及社会转型(或许出现所谓的资本主义萌芽)。这种主张蕴含著一项假设:在崇祯年代,美洲银产量下跌,日本江户幕府严格闭关封锁对外贸易,导致了中国先前因货币供给、诱发成长而塑造的商业结构开始因白银流入量减少而暴露出局限性,最终被迫走向经济危机。

卜著对该假设提出质疑,认为白银涌入影响明代经济(粮价)的理论无法得到实际验证,流入境内的白银可以完全被吸纳进国内的商业交流体系,而比「输入白银是推升明末物价的主因」更有力的解释是:使得明代粮价高到民众无法负荷程度的,并非全球贸易,而是全球气候。

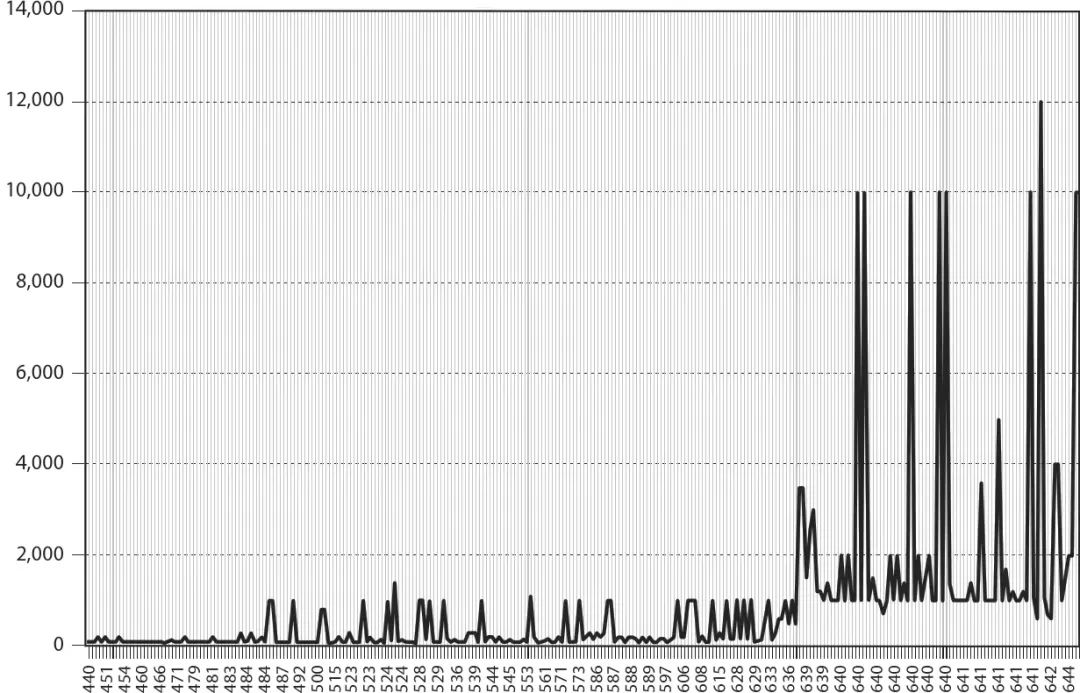

明初粮价以每斗三分多起始,维持了一个世纪有余,产量过剩时达到每斗二分,也算稳定,但架不住长时段后的价格崩塌,对于生产者无疑是灾难。1450-1460年的十年间,极端粮价报告便已经出现在官府文书中,此后二百年间这样的极端价格出现得并不是很有规律。至十六世纪晚期,地方志中提到的米价范围往往以三分为下限,四分为上限,偶尔也会出现五分,但这样的价格一直要到天启、崇祯年代才频繁出现。此时的大明百姓已经经历过万历年间的两次生存危机,众人期待粮价有朝一日会恢复常态,现实却非常残酷。

万历十六年,河南原武县的粮价达到每斗二百文,出现了人吃人的现象,该县在1640年时饥民在小米涨到达到每斗一千五百文时才开始人吃人。该省另一区域前一年发生蝗灾时,人吃人的导火线则是每斗1.4两白银,粮食价格暴涨最常见的理由有“涝”或“旱”,有时候则是直接写“无有”(没有理由)。

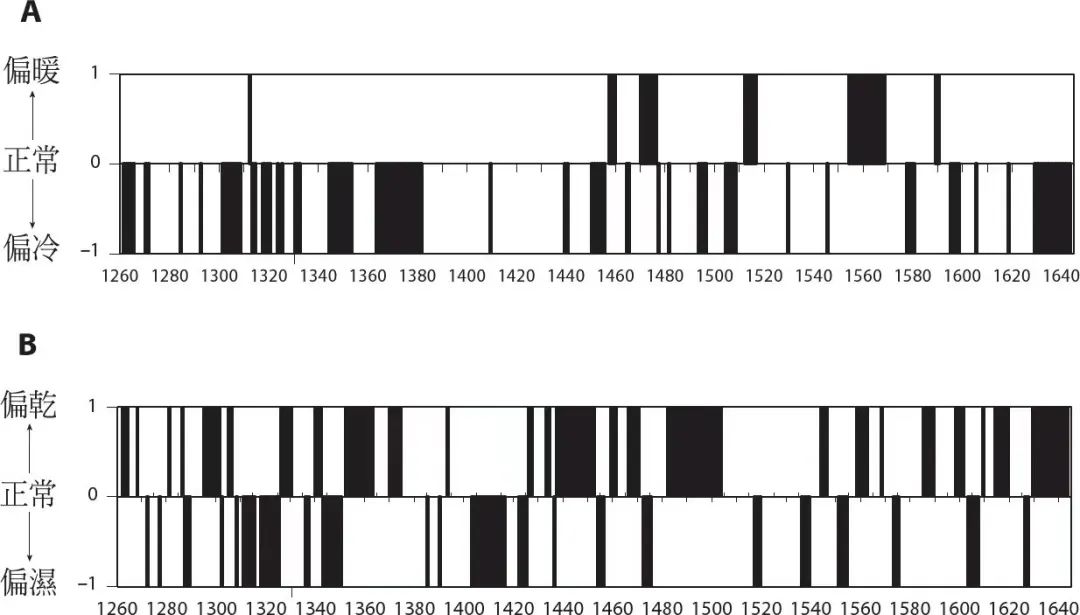

对于粮食,价格在短时间内暴涨的原因只有供给急剧下降,或者说收成不好。对于收成起决定性作用的,是环境的气温与降水量,利玛窦在万历年间的北京城对气温之低印象深刻,大运河都结了冰。卜著中也列出数据并表示,晚明的气候在十五世纪末就变得异常寒冷且干燥。

骤冷的天气逐渐在万历十五年蔓延到南直隶与浙江,并在这片富庶地区造成大规模饥荒、洪水、蝗灾与瘟疫。只用了短短一年,中国大部分地区就已不堪重负。远在广西省的官员报告“人民相食,枕籍死亡,满城满野,有郑侠不能绘者”,到了1616年,山东省的报告称有九十万饥民即将饿死,到处都长不出粮食,万历年间调动商人赈灾的措施已经不可能适用。这样的现象是全球性的,因为同时期的欧洲也经历严重的饥荒危机。气候危机在万历驾崩时略有好转,但在天启朝结束时再次恶化,且导致的粮价危机比万历朝还要惊人,灾民只能以人肉充饥,乃到吃观音土求生以至“哽噎腹胀,竟至毙命”,可以想见,席卷全国的农民起义最终将朱明王朝赶出紫禁城,而陕西流寇新建的政权,仅仅靠「打开城门迎闯王,闯王来了不纳粮」的口号就可以在中原攻城略地。崇祯君臣不顾人民感受而草率加征钱粮,以至于人民觉得只要能够「不纳粮」,其他什么都可以接受。值得一提的是,由于气候始终不稳定,明清易代完成后依然有三年的粮价波动记录。

事实上,有经济常识者都会明白,同一外力导致的各商品价格变动幅度并不会一致,这与各商品在总体经济体内部的特定条件有关。“气候与温度”、“白银流入”都可以理解为这样的“外力”,给各路商品带来的影响绝对不同。而卜著在最后一章中讨论了粮价在多大程度上是因白银流入而上涨,他列出数据观察到,大多数日常饮食(水果与糖等奢侈品例外)的涨价幅度没有粮价高,反而变得更便宜。价格翻倍的则是茶、酒与醋。纺织品也因集约化程度愈来愈高而变得越来越便宜,日用制造品的实际价格也在往下走,因此我们不难理解,让崇祯朝的粮价变得高不可攀的不是通货膨胀,造成这种独立现象必有其他推力,也就是极端气候。

|明代粮价趋势图

此前已有诸多学者研究过十七世纪的气候变化对于明清鼎革的影响——如杰弗里·帕克的《全球危机:十七世纪的战争、气候变化与大灾难》,该思路并不是卜正民独辟蹊径,但是将粮价作为明朝灭亡原因的一级指标,实是卜著的开创之功。过去讨论明朝覆亡的原因,学者们总爱上升至道德层面,强调党争与宦官的危害,突出统治者对底层百姓征收的苛捐杂税与剥削,但要知道,每个人都被一双无形的大手向前推动着,在很多时候都不知自己去向何方。

本篇文章来源于微信公众号: 智史