来源:《史林》2024年第1期,注释从略

作者:尤淑君,浙江大学历史学院副教授

津海关道与1880—1894年中朝关系的变化

尤淑君

摘 要

津海关道是1870年清政府新设的官职,负责天津及邻近口岸通商交涉事务,并推展新式工商业与北洋海防防务,成绩斐然。尤其在中朝两国的交涉过程里,津海关道是北洋大臣执行朝鲜政策的第一线联络人,也是朝鲜驻津大员的对接单位,给予朝鲜商民许多帮助。本文分析津海关道在朝鲜事务中的地位变化,可知1880年至1894年中朝两国通商交涉日趋紧密,然而因朝鲜局势变化与津海关道周馥病休,李鸿章扩大中国驻朝商务委员袁世凯的职权,使中朝交涉的第一线联络人由津海关道变为中国驻朝商务委员,借以强化中国宗主权,让朝鲜君臣心生不满,也让中朝两国的冲突日益尖锐化。

关键词

津海关道;朝鲜驻津大员;《中朝商民水陆通商章程》;商务委员

1637年,朝鲜与清国建立宗藩关系,此后两百年间维持着稳定的朝贡贸易与文化交流。1882年5月22日,在清朝直隶总督兼北洋通商大臣李鸿章的斡旋下,朝鲜与美国签订《朝美修好通商条约》,象征朝鲜开国,欧美列强势力将进入朝鲜半岛。为了保护中国在朝鲜的宗主权,清朝需要调整中朝宗藩关系的往来模式,并增加新的交流渠道,与朝鲜君臣直接沟通,于是中朝两国在1882年10月1日签订《中朝商民水陆通商章程》,设置中国驻朝鲜商务委员一职,借以掌握朝鲜动向。

作为“畿南屏障”的天津开港通商后,商务繁忙,外国商民云集,成为直隶总督兼北洋通商大臣的驻地之一。直隶总督兼北洋通商大臣事务繁忙,冬、春两季在保定办公,夏、秋两季在天津办公,难以专心管理通商交涉,所以处理朝鲜事务的第一线人员是驻天津的海关道道员。受惠于《中朝商民水陆通商章程》改变中朝两国通商的朝贡贸易模式,让中朝两国的海路贸易量大增,天津海关与朝鲜的交流日益密切,也让津海关道的地位更显得重要。目前学界虽有若干津海关道的研究成果,但主要关注的是津海关道设置的背景、职权及办公经费等制度因素,并重视津海关道在晚清官场的人事关系及各国驻天津领事的交涉情形,较少讨论津海关道在中朝通商交涉的作用及其影响,尤其未能厘清津海关道与朝鲜驻津大员、中国驻朝商务委员及天津海关之间的关系。因此,本文试图说明津海关道的设置原因,再参考刘顺利、王鑫磊等人的研究成果,考察朝鲜领选使金允植如何与北洋通商大臣、津海关道等人的往来活动,分析1880年代津海关道对中朝关系的作用及其影响,进而解释1880年代中朝宗藩关系的演变动向。

一 津海关道的设立及其职权

道光二十二年(1842),清政府开广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸,英、法诸国派遣领事处理通商事务,并因新式海关制度逐渐成熟,由外籍税务司在各通商口岸帮办税务。清政府选派道员,一面与外国领事对接通商交涉事务,一面与外籍税务司合作推展海关业务,使上海道台作为清政府对外交涉的第一线“联系人”。由于五口通商多在江南、华南地区,华北地区尚未有类似上海道台的“联系人”,直至咸丰十年(1860)清政府签订《北京条约》允开天津、烟台、营口等为通商口岸后,必须有专人负责华北地区通商口岸的交涉事宜,所以在天津设“三口通商大臣”一职,由候补京堂崇厚出任此职,专理牛庄、天津、登州三口通商事务。此外,天津为海河总汇之出口,又是华北地区漕运与海运必经之处,商贾辐辏,经济发达,事务繁忙,并作为北京的畿南屏障,国防地位重要,必须屯驻重兵,人口密集,逐步成为华北地区众口岸的总枢纽,于是清政府在咸丰十一年二月十二日(1861年3月23日)于天津紫竹林设立“津海关”,与原来的钞关有别,由克士可士吉(C.Kleczkowski)担任津海关税务司,负责征收洋税。但因制度未立、人员不足、资金不丰等因素,津海关负责的口岸甚多,其业务范围不限于天津,还包括龙口、秦皇岛、烟台、青岛、威海等口岸的通商交涉事务,让三口通商大臣必须监督津海关税务司,避免其权力过大。为了监督并节制津海关税务司,三口通商大臣崇厚命令天津道孙治等人协办天津通商事务与交涉工作,使天津道的职权扩大,不只负责天津与河间府等兵备事宜,还与各国驻天津领事协商洋务。

同治九年(1870)天津教案爆发后,长期不满法国传教士的天津民众发起反教示威运动。三口通商大臣崇厚不但无法协调天津官民与法国传教士之间的误会,还一味退让,欲处决维护民众的官员,遂激化矛盾,使天津民众群情激愤,竟打死法国领事丰大业(HenriFontanier)等20多人,还焚烧法国天主教堂、育婴堂及领事署,事态严重,使欧美列强要求惩办三口通商大臣崇厚及涉案人员,否则将要宣战。为了避免再发生类似事件,清政府裁撤三口通商大臣一职,又比照两江总督兼南洋通商大臣的先例,改由直隶总督兼任北洋通商大臣,负责清帝国对外交涉的主要任务,形成晚清“二元交涉”体制,并设置天津海关道一职(下文简称“津海关道”,与天津道不同),持有“办理直隶地方通商事务兼管海防兵备道”与“监督直隶津海关税务”两种关防,负责处理天津繁多的中外交涉事件,还监管天津海关与旧有钞关的税务事宜,而天津道专职团练兵备,不再兼管交涉事宜。值得注意的是,津海关道的人选不由吏部推选,而是由北洋通商大臣推荐,补其员缺。

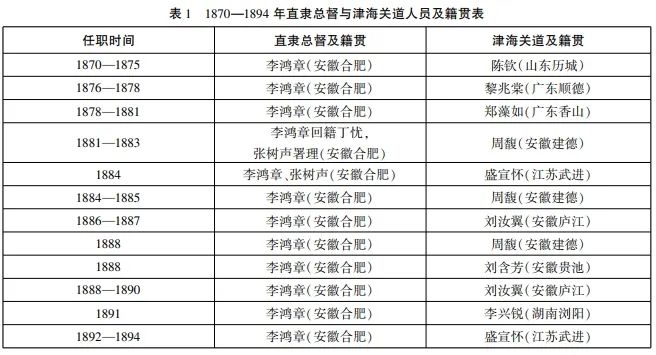

根据1880年至1894年直隶总督与津海关道人员及其籍贯整理表,可知李鸿章担任直隶总督兼北洋通商大臣期间,担任津海关道的郑藻如、周馥、盛宣怀、刘汝翼、刘含芳都是其心腹。这些人大多出自淮军系统,具有办理洋务的丰富经验,又与李鸿章共事甚久,遂获得李鸿章的推举;或出自淮军系统,是李鸿章亲信幕僚,拥有较为丰富的军事经验。总的来说,直隶总督兼北洋通商大臣与津海关道相互倚重:津海关道受直隶总督兼北洋通商大臣管辖,对其负责,并作为北洋通商大臣的臂助,忠实执行北洋通商大臣的外交策略,广泛地参与到洋务推展之中,又协办复杂繁重的海防事务,成为与外国官商打交道最多的中层官员,使津海关道办理通商交涉的重要性远超过其他海关道。尤其是津海关道与北洋通商大臣的私人关系越亲密时,其分享的权力也越大,不但超出其原来的职权范围,还能越俎代庖,干预许多不属于其负责的事务,甚至很难被言官监察,埋下了交涉权“私人化”的弊端。因此,津海关道的地位,不只有管辖职权之重要性,亦有其个人与北洋通商大臣之私人关系,两者互相促成,亦互相影响,很难清楚界定孰为因果,显示传统中国政治体制“人治”的特殊性。

津海关道的设立及其职权范围,不但与天津道职权重合,也让天津城出现了天津道和津海关道“二道同城”的冲突状态。为了预防天津两道台在洋务事务上发生冲突或互相推诿的情形,李鸿章界定津海关道的职能是“管理直隶中外交涉事件并新、钞两关税务以及钤辖海防兵弁”,并具体说明津海关道的职权范围:如遇有中外交涉事件,该关道与各国领事会商妥办;若事关重大,或关道与领事官意见不合,始禀请直隶总督兼北洋通商大臣核示饬办,隐借四品道员与外国领事平级相待,以维天朝体制。凡直隶省所有中外交涉事件统归海关道管理,其附近天津府(沧州、天津、静海、盐山、庆云各州县)、永平府(滦州、乐亭县、遵化州、丰润县)及顺天府所属之宁河县,均属沿海地带,遂归海关道专辖,稽征各口岸税务,其他寻常命盗钱粮案件仍由天津道饬办。如此一来,津海关道与天津道的职权各自厘清,天津道专管天津与河间府的风宪监察、军事事务及河工漕运等事,津海关道则以通商与交涉为专职。在北洋通商大臣李鸿章的支持下,津海关道作为清朝对外交涉的第一线联络人,出面协调天津各国领事的商务竞争或外交纷争,并处理有关洋务的各种改革,包括兴办机器局、轮船招商局、开平煤矿局、上海织布局等新式工商业的兴办,甚至扩展到北洋海防防务的筹划,促成北洋海军的创办,让李鸿章得以超越南洋通商大臣的地位,成为晚清洋务派的领袖人物。

为了确保清朝对朝鲜的宗主权,北洋通商大臣李鸿章依据“以夷制夷”的原则,建议朝鲜与欧美诸国签订通商条约,并以朝鲜国王发照会给各国元首的形式,向欧美诸国表示中朝宗藩关系的存在。换言之,中朝两国虽保持着宗藩关系及其朝贡礼仪(tributesystem),但在外交事务与通商谈判的具体处理上,却渗入了条约体系(treatysystem)的影响,并将“国际法”套用于宗藩体制之上,形成朝贡体制与条约体制并存的“两截体制”。1882年7月,清政府出兵平定朝鲜“壬午兵变”,意味着清政府不再隐于幕后,而是公然以保护朝鲜的姿态,出面指导朝鲜内政外交事务,借机向日本强调中国对朝鲜的宗主国地位。在这种情况下,清政府必须调整中朝关系,适应朝鲜开国后的需要,并签订《中朝商民水陆通商章程》,加强中朝两国的联系,让北洋通商大臣得以跃过礼部、获得朝鲜交涉的话语权,也让津海关道在朝鲜事务中也发挥了越来越重要的作用。例如在《中朝商民水陆通商章程》的签订及其落实过程,可见津海关道居中协调的地位,并作为“两截体制”的联络人,由津海关道衙门转达朝鲜政府咨送北洋大臣的公文,再由北洋大臣转咨礼部与总理衙门,而朝鲜政府派遣官员也由津海关道衙门负责接待、出面导引,朝鲜商民同样要通过津海关道向北洋大臣申请“路引”(或称执照、护照),才能游历中国内地。至此,负责华北通商交涉的津海关道,不只协助北洋通商大臣推展洋务,也作为中朝宗藩体制调整后的联络人,成为中朝两国通商交涉的第一线,地位重要。

二 津海关道在朝鲜事务中的作用

由于北洋通商大臣李鸿章与多位津海关道的私人关系,使津海关道的职权无形中扩大,并以第一线联络人身份,参与朝鲜事务,执行中朝交涉的具体事务,如借款垫款、护照发给、创设朝鲜海关、关照朝鲜留学生等,展现出中朝两国通商交涉政策的实践程度,亦可以见到中朝两国基层官员往来的情形。

(一)借款垫款

按《中朝商民水陆通商章程》的规定,朝鲜国王可以派遣官员前往中国通商口岸,充当朝鲜驻华商务委员,但在宗藩体制的限制下,朝鲜总管通商事务的大臣只能驻扎在天津,不得入驻北京,以示宗藩名分。1883年11月2日,朝鲜任命工曹参判金善根为“驻津大员”,又任命参议交涉通商事务卞元圭为协议官、礼曹参议南廷哲为参赞官、主事朴齐纯为从事官。但因朝鲜官员金善根生病,一再推迟行程,朝鲜政府只好改任南廷哲为驻津大员,承文院副正字成歧运担任书记官。朝鲜驻津大员尚未抵达天津前,朝鲜领选使金允植在天津多次拜见北洋通商大臣李鸿章,并与津海关道周馥、候补道马建忠、天津机器局总办许其光、天津军机所刘含芳等人进行笔谈,探讨朝鲜设立机器局、筹办朝鲜海关、聘请外国顾问及朝鲜驻津公馆等问题。其中建造驻津公馆一事,津海关道周馥提议在天津紫竹林购买寺庙、改作公馆,往来方便,也不必花费巨资购地建房。金允植接受建议,李鸿章也表示赞成。由此可见,驻津大员与津海关往来频繁,关系密切。

朝鲜驻津大员来华,需要修建正式的办公场所。朝鲜领选使金允植委托津海关道周馥代为择地,修建公馆,并因朝鲜财政困难,难以拨款建馆,遂由津海关道周馥上报北洋大臣李鸿章,由海关道衙门先垫付天津朝鲜公馆的修建费用。朝鲜公馆完工后,朝鲜却没有归还津海关道衙门垫付款平化宝银1999两3钱7分2厘,而周馥因病乞假、即将离任,不得不向朝鲜催促这笔垫付款,于是在1884年6月14日周馥照会驻津大员南廷哲与朝鲜统理机务衙门金炳始,希望他们能偿还海关道衙门垫付款。对此,统理机务衙门督办交涉通商事务的金允植,回复中国驻朝商务委员陈树棠,并告知朝鲜未能即时还清垫款的原因:“已于上年冬行译官便,饬该译员,将北京参价银解津清还。嗣于本年四月该译员回,据称上年参价失利,未克归款,敝政府尚未知这间事情,以致久悬,极庸歉叹,兹更筹款平化宝银1999两3钱7分2厘,如垫发之数,由本衙门送交贵署,乞饬信实船便带往解津,确交海关道衙门,归还垫款。”值得注意的是,朝鲜迟还垫款一年多,但津海关道周馥与中国驻朝商务委员陈树棠未向朝鲜催缴本金,亦未追讨利息,直到周馥即将离任,只好照会统理机务衙门还款。此外,由于朝鲜财政紧张及冬季交通不便,朝鲜也曾请求清政府代为发放经费给驻津公馆,并由津海关道代付朝鲜驻津公馆的支出,尽可能保住朝鲜的体面。

(二)发放护照

明清时期,中朝两国建立宗藩关系,交流频繁,并由礼部主管朝贡事务,负责接待属藩派来的贡使团。按照礼部的安排,朝鲜每年约有四次贡使朝觐的机会,并规定了朝觐时间、路线、任务、表文格式、贡物种类及其数量,朝鲜方面不能随意变更。当朝鲜临时有事报告清朝时,往往派遣精通汉文的司译院官员。对那些送奏文或咨文到清朝礼部的赍奏官,朝鲜国王会给他们发放“路引”,记录持有人信息及携带物品的种类和数量。朝鲜贡使前往中国的路线有严格规定,但自朝鲜开国后,对其贡路限制逐渐放开,朝鲜贡使团来访中国时只能通过辽东半岛的陆路,返回朝鲜时可经海路,或由营口经烟台、天津前往北京,或自烟台搭船返回朝鲜,尤其是涉及交涉事务的朝鲜别使及赍咨官,不再走陆路,改搭清朝军舰或轮船,往来于天津、仁川之间。而清朝敕使前往朝鲜路线也有相应的变化,改走海路、乘轮船赴朝鲜仁川。整理朝鲜使臣走海路来往中国的路引手续:即朝鲜国王报告礼部后,发放朝鲜赍奏官的路引;赍奏官抵达天津后,由朝鲜驻津大员向津海关道报告赍奏官的姓名与行李数量等信息,再由津海关道派人伴送,将报告连同路引一并寄给北洋大臣,北洋大臣在路引上盖章后再寄回津海关道衙门,由津海关道通知赍奏官。在宗藩体制下,对朝鲜使团携带的商品,只要与路引登记一致,就可以免税,于是朝鲜使团经常携带人参到北京兜售,作为私人牟利之用。

《中朝商民水陆通商章程》签订前,只允许朝鲜贡使团进出中国境内。对非贡使身份的朝鲜官员,清政府会给他们发放凭票。例如1880年6月朝鲜高宗李熙派遣李容肃赴天津学习制造机器、练兵武备等事,但李容肃不是正式派遣的贡使,于是通过直隶永平河道道员游智开,将朝鲜领中枢府事李裕元的密函呈交北洋大臣李鸿章,由李鸿章发给凭票十张,使朝鲜官员能旅居天津学习洋务。《中朝商民水陆通商章程》签订后,其中第四条规定:允许中朝两国商民在两国已开口岸租赁土地房屋、建屋、售卖货物。朝鲜商民可在北京例准交易,中国人可在朝鲜杨花津、汉阳开设行栈,不准将各色货物运入朝鲜内地,坐肆售卖。两国商民入内地游历、采办土货须由商务委员与地方官会衔给予执照。这些执照如同现今的护照,功能混用。其申请程序是:非赍咨官或赍奏官的朝鲜官员、商民等向朝鲜驻津大员申请,驻津大员先在执照上记录申请人的身份、游历路线、携带行李的数目等信息,然后盖印,再呈交津海关道请发执照。津海关道确认后盖印,回文给驻津大员,并上报北洋大臣知之。最后,由驻津大员将执照转发申请人。

中国实行护照制度的时间较晚,所用名称也不统一,从路引、凭票、执照到护照不断变化,实有重叠、亦是一个不断完善的过程。路引和护照是近代朝鲜人员进入中国内地的两种交通凭证,但其性质却有差异。路引是中朝宗藩关系的凭证,而护照则是近代条约体系的新生事物。《中朝商民水陆通商章程》签订后不久,百事新兴,无惯例可依循,使朝鲜政府不太清楚清政府发放护照的相关规定,常有违制情况。从1883年津海关道周馥照会朝鲜统理机务衙门的内容:“贵国商务委员现在尚未派来,而屡有来华之人,或不持文凭,或持贵衙门凭票,均与体制未符。暂由贵国政府知照本道,查明给文,转达东海关道衙门换给护照,以符体制等因”,可知津海关道在中朝两国商民互相往来、领取护照的作用。此外,津海关道周馥也提醒中国驻朝鲜商务委员陈树棠严格把关发放护照的相关规定,并重申朝鲜商民若前往中国,必须由中国驻朝商务委员知会津海关道,再由津海关道审明身份、行咨驻烟台的东海关道,由东海关道发放中国护照给朝鲜商民。值得注意的是,东海关道由山东登莱青道兼任,同样受北洋通商大臣节制,而津海关道为专职,往往能凭自身与北洋通商大臣的特殊关系及其熟稔关务的能力,影响东海关的管理情形。可以说,在“两截体制”下,路引与护照制度同时并存,朝鲜政府未能理解其中差异,常有违制,使津海关道不得不提醒中国驻朝商务委员与统理机务衙门注意,以符体制。而朝鲜商民往往只持统理机务衙门的凭票,不事先申请护照,便进入中国从事贸易,甚至违反在中国内地买卖人参的禁令,私自窜入安徽、江西等处卖参,让礼部与津海关道相当头疼。为了维护朝鲜体面,礼部只好命令朝鲜贡使与统理机务衙门自行查明、予以惩办。不过,随着津海关道引导朝鲜熟悉护照制度的相关规定后,朝鲜驻津大员也能积极配合,并根据《中朝商民水陆通商章程》第四款的规定,中朝两国互发护照,保证两国商民的人身安全与商业秩序。

(三)培荐人才

1876年《江华条约》的签订,让日本轻易获取了朝鲜贸易的巨大利润,使朝鲜屡思改革,一面派人来华学习军事操练与火器制造,加强武备,一面在釜山设置豆毛镇海关,希望能夺回朝鲜流失的关税利权。在派遣朝鲜军官问题上,朝鲜赍咨官卞元圭与津海关道郑藻如等商议相关事宜,建议朝鲜选派38名学生,在天津机器制造局学习军械制造技术;又选派40名精明强壮的朝鲜兵弁,在清军枪炮营学习陆军操练兵法。再加上9名通译官,共组成87人的朝鲜留学团,全由中国提供师资、课程及借给住房,朝鲜只需自备伙食费用。另外,朝鲜官员李容肃向北洋通商大臣李鸿章咨询朝鲜海关筹办问题。李鸿章主张排除日本势力渗入朝鲜海关的可能性,建议朝鲜仿照中国海关总税务司模式,“暂雇西人之明白税务兼通汉文者,令其随同朝鲜所派官员料理收税,并一面速选聪颖子弟,从所雇西人学习语言文字、税务事宜,学成之后,自无容再用西人矣”。因此,当1882年5月《朝美修好通商条约》签订后,朝鲜领选使金允植拜访了津海关道周馥与署直隶总督兼北洋通商大臣张树声,希望其能代为物色海关人才,准备创设朝鲜海关。金允植一开始希望能聘用熟悉洋务的中国人,并认为朝鲜开办海关是无奈之举,不愿委任欧美人士。但津海关道周馥却根据清政府管理海关的经验,称赞欧美人士较守信用,亦熟悉海关业务,将更有利于朝鲜办理洋务。1882年9月,朝鲜陈奏使赵宁夏赴天津会见周馥时,委托周馥代寻人才,协办朝鲜海关。朝鲜高宗李熙也提出代聘顾问的请求。出于强化中朝宗藩关系的目的,北洋大臣李鸿章希望安插一个能协助朝鲜筹办海关,又能帮助朝鲜对外交涉,还能熟悉中朝宗藩关系、为清朝利益服务的外国顾问,避免引起欧美列强的警戒。此时,津海关道周馥向李鸿章推荐前德国驻天津副领事穆麟德(PaulGeorgvonMllendorff),并指出穆麟德曾在中国海关任职五年,精通海关事务,与周馥、马建忠经常往来,相当熟悉中国国情,而穆麟德因德国驻华公使巴兰德的打压,郁郁不得志,所以愿意前往朝鲜,担任朝鲜海关总税务司的职位,准备大展拳脚。双方一拍即合,李鸿章决定由穆麟德负责朝鲜海关的筹备。

值得注意的是,周馥等人筹议朝鲜海关时,中国海关总税务司赫德向北洋大臣李鸿章建议朝鲜仿照中国海关规章制度与管理模式,也可由赫德选派曾在中国海关任职过的外籍人士赴朝鲜支援,并由周馥与马建忠两人,代拟穆麟德的聘任合同草案,再由赵宁夏与穆麟德签订合同,薪资待遇暂定为每月300两平银,其他费用限额报销。由此可见,朝鲜海关筹办之初,便与中国海关紧密合作,并由中国海关总税务司赫德推荐朝鲜海关各口税务司的人选,让中国间接地掌握了朝鲜海关人事权。除了协筹朝鲜海关之外,津海关道也通过两国海关的各类借款抵押,暗中插手朝鲜海关的运作。为了打破日本及欧美诸国垄断朝鲜经济的局面,增强清政府在朝鲜半岛的影响,清政府主动通过天津海关、朝鲜总税务司向朝鲜提供贷款,并与朝鲜签订了总额50万两白银、年息8%的借款条约,借以控制朝鲜海关的财政,而朝鲜则以贩卖红参的参款,作为借款担保,才能筹措朝鲜海关的营运费用。不过,朝鲜入不敷出,财政困难,难以准时偿还借款,只好不断推迟还款日期,而津海关道仍沿用了中朝宗藩关系的惯例,没有要求朝鲜偿付多余利息,借以保全朝鲜体面,亦缓和中朝两国的外交冲突。

(四)关照朝鲜商民

从1884年驻津大员南廷哲抵达天津办公,直到1895年5月最后一任驻津大员李冕相离开天津,朝鲜共派出10名驻津大员,负责中朝通商交涉事宜,并以朝鲜商民的保护者自居,请清朝地方官关照旅华的朝鲜商民人身与财产,间接发挥了保护朝鲜商民的作用。根据《中朝商民水陆通商章程》第四款的规定,朝鲜商民在中国内地采办土货或观光游历时,需向驻津大员申请游历执照。驻津大员先查照朝鲜内部颁发的凭票,确认申请者的个人信息,并在执照上填写相关内容,再发给津海关道确认,而津海关道报告北洋大臣,由北洋大臣呈报总理衙门,最后将审核结果回覆驻津大员,才能发放游历执照,确保朝鲜商民在中国境内的生命财产安全。随着中朝商务日益繁荣,津海关道与驻津大员的往来也日益密切,尤其是津海关道作为驻津大员的对接单位,较为关照朝鲜商民的人身安全,也能凭借自身与北洋大臣李鸿章的特殊关系,调动地方官处理商事纠纷。限于篇幅,仅举二例。

例一,1881年9月,朝鲜派领选使金允植、从事官尹泰骏等人带领38名留学生赴天津学习机器制造技术。朝鲜学生分别被安排到天津机器局、水雷学堂、水师学堂学习各国语言和军工制造技术。当时朝鲜学徒李礥、金声等人因饮食不服水土、准备回国,但李礥竟在宁河县的大封桥附近遭遇4名持枪贼人,随身银物被劫一空,遂请求津海关道周馥代为出面报案。周馥知晓此案后,相当惊讶,不但咨会天津道出兵捕拿,又命令宁河知县尽快缉拿赃贼,更馈赠李礥等人路费100两,使其先行回国治疗。

例二,根据通商章程,朝鲜商人必须取得中国驻朝商务委员和津海关道共同盖章的护照后,才能前往中国内地。若从仁川到天津的海路,朝鲜商民在天津领取护照,自然便利,但若从奉天省边界入境的话,还要绕道去天津,耗时耗力,相当不便,势必私自潜行,无从稽查。若干从陆路过来的朝鲜商民不知领取护照的新规定,私自越境,又在中国境内犯罪或被抢掠,才知道其真正身份是朝鲜人,实在不成事体,所以清政府要求奉天东边道加强盘查,避免朝鲜商民私自越境。为了解决越境问题,也能便利朝鲜商民,津海关道刘汝翼向北洋大臣李鸿章建议朝鲜商民由奉天边界陆路入境时,可携带朝鲜地方官给发执照,再由奉天东边道查核、给予护照,以便沿途呈验稽查,亦可便利朝鲜商民、保护其安全。此外,遇有朝鲜商民在中国病故者,中国地方官先自掏腰包、买备棺木,就地掩埋,并通知朝鲜驻津大员通知死者家属来华领回尸骨。

三 中朝交涉第一线的转移

在1870至1894年间,担任津海关道的官员有许多人出身李鸿章的淮军系统或安徽同乡,与当时直隶总督兼北洋通商大臣李鸿章渊源颇深,情谊深厚,并作为北洋通商大臣的臂膀,负责协调外交事务,推展洋务事业与海防建设,尤其处理对朝通商事务交涉时,谨慎保全朝鲜体面,尽量便利朝鲜商民,可知津海关道在中朝关系和谐发展中的重要性。随着洋务运动的推展,津海关道负责的事务越来越繁重,职能也几经变化,原本兼管海防的职能弱化,办理对外交涉与海关监督的职能强化,也扩展到倡办新式工商业、购买新式武器及推广社会公益事业等面向,很难专注处理中朝交涉事务。此外,作为直隶总督兼北洋通商大臣的下属,津海关道大致能秉承上意,但两者之间难免存在一些不融洽之处。例如,津海关道有创建北洋海军与建设北洋海防的职责,并须与淮军集团互相协调,护卫京畿安全,又须防范朝鲜内乱,保护属国王权之有效性,所以津海关道兼北洋行营翼长之职,亦能指挥天津营务处,调动驻防天津周边的淮军与北洋海军。不过,某些担任津海关道者只有洋务经验,非出身淮军,缺乏行伍经验,使“北洋行营翼长”的兼衔难以发挥作用,白白浪费了津海关道调度兵员与筹集粮饷的权力。与他们不同,出身淮军的周馥则以津海关道兼北洋行营翼长的名义,调动驻扎登州的吴大澂六营兵将,命其赶赴朝鲜京城汉阳,平定“壬午军乱”,协助朝鲜政府稳定秩序,还将大院君李昰应拘押至保定看管,解决朝鲜内政的不稳定因素,赢得朝鲜君臣的信任,增进中朝关系的紧密性。

受益于“壬午军乱”带来的契机,清政府改变对朝策略,不但将淮军庆字营3000名士兵留驻汉阳,保护朝鲜高宗李熙的安全,并与朝鲜签订《中朝商民水陆通商章程》,开放中朝两国航海与通商禁令,变通中朝宗藩关系的若干惯例,更在1883年9月任命陈树棠为中国驻朝鲜商务委员,同意朝鲜派遣商务委员驻扎天津,加强中朝两国政治控制、军事合作、洋务引进、经济发展之交流。作为清政府派驻朝鲜的最高代表,陈树棠不只管理中朝两国的通商事务,还持有本国商民司法管辖权,保护华民在朝鲜的各项权利,更代表清政府承担着对朝交涉的重任,成为中国与朝鲜及各国驻朝公使沟通的桥梁。陈树棠生性平和,基本上听从北洋大臣李鸿章的命令行事,不求有功、但求无过,与津海关道周馥、盛宣怀都相处融洽,俨如属员,所以中朝交涉的第一线仍在津海关道,由周馥、盛宣怀向北洋大臣李鸿章献策、再由驻朝商务委员陈树棠去执行。然而,1884年“甲申事变”让朝鲜国内局势发生变化,也让原本作为中朝交涉第一线的津海关道退居第二线,改由中国驻朝鲜商务委员成为第一线联络人。由此可知,中朝关系的许多问题牵涉甚广,不只靠津海关道的品德或能力就能解决,还取决于中国国家实力与当时东亚局势之变化。

1884年,朝鲜开化党与事大党的派系斗争逐渐白热化。为了抢夺执政的权力,金玉均等人企图靠拢日本,却未能得到日本借款,开化党陷入困境。再加上中法战争爆发,清政府调走驻扎朝鲜的庆字营士兵1500人,汉阳防备空虚,使金玉均等人准备在邮政局落成的庆祝晚宴上举事,趁机杀害中国驻朝鲜商务委员陈树棠与朝鲜事大党人士,一举排除中国势力,是为“甲申事变”。当时负责主持朝鲜新建亲军的袁世凯事先获得情报,不但及时救出陈树棠等人,并带兵进宫、救出朝鲜高宗,更追缉开化党金玉均等人,快速稳定了汉阳的秩序。“甲申事变”结束后,日本向清政府抗议袁世凯独断专行,总理衙门里也有人质疑袁世凯过于冒进,但北洋大臣李鸿章却相当赏识袁世凯,任命袁世凯为“驻扎朝鲜总理交涉通商事宜商务委员”,并加重中国驻朝鲜商务委员的外交权,宛如北洋大臣的代理人,得以干涉朝鲜内政外交。由此可见,李鸿章认为津海关道处于清朝多重管理体制之中,事多分神,未必能快速应对朝鲜局势,必须扩大中国驻朝鲜商务委员的权限,这样不但能掌握最新的朝鲜情报,也能排除朝鲜内部的威胁者,强化中国在朝鲜的宗主国地位,避免朝鲜投靠日本或俄国。

鉴于朝鲜内政日益不稳,又有日俄两国觊觎朝鲜,北洋通商大臣李鸿章倚重中国驻朝商务委员袁世凯,保护华民在朝鲜权益,亦强化清政府对朝鲜的宗主权,使中朝通商交涉的第一线联络人不再是津海关道,而是转移到中国驻朝商务委员。再加上津海关道周馥体弱多病,时常请假,遂由直隶候补道刘汝翼与天津机器局总办刘含芳先后署理津海关道,暂时接管其交涉事务。然而,刘汝翼与刘含芳两人虽出身淮军,却因资历尚浅,不如周馥与李鸿章两人关系之亲密,其才具亦不如周馥那般文武兼备,只能专注在新式军事工业、民用企业、电报电信等洋务推展,很难兼顾中朝通商交涉事务。因此,中朝通商交涉的第一线联络人逐渐由中国驻朝商务委员袁世凯取代。在北洋通商大臣李鸿章的支持下,袁世凯经常越过津海关道,直接向李鸿章汇报朝鲜情形,并因朝俄两国签订密约的谣言,建议清政府改立新王、罢黜朝鲜高宗,甚至以敕使自居,言行失当,折辱朝鲜高宗,引发朝鲜君臣的愤恨,也让中朝宗藩关系日益疏离,渐生裂痕。直到1894年甲午战争爆发后,日军胁迫朝鲜高宗宣告朝鲜独立,否定中国的宗主权,中国驻朝鲜商务委员也被撤销,意味着中朝宗藩关系的断裂,也象征东亚国际秩序体系重新建构,传统中国天下秩序体系终将走入历史洪流之中。

结 语

1637年清政权与朝鲜建立了宗藩关系后,中朝两国维持稳定的政治、经济、文化交流,直至19世纪80年代朝鲜开国后,让中朝宗藩关系遭遇挑战,清政府有必要调整原有的信息传达与通商方式。许多学者常用“两截体制”来形容中朝关系转变的过渡时期,并强调中国驻朝商务委员的重要性,却较少关注津海关道在中朝关系的作用。事实上,津海关道不只是清政府对外交涉的第一线联络人,落实《中朝商民水陆通商章程》的通商事宜,帮扶朝鲜驻津大员与中国境内的朝鲜商民,也以“津海关道兼北洋行营翼长”的名义,握有调度兵员与筹集粮饷的权力,得以快速调兵赴朝鲜,平定“壬午军乱”,并承担中朝两国发放护照、稽查走私、交换情报、借款垫款等任务,为中朝通商交涉提供了发展的空间。此外,秉持“怀柔远人”与“事大字小”的政治理念,津海关道也向朝鲜官员引荐外国顾问与洋务人才,并安排朝鲜学生与工匠能学习一技之长,有助于朝鲜推展开化运动。可以说,作为北洋通商大臣李鸿章的助手,津海关道参与多项洋务事业的推动,其职能日益扩展,并协助朝鲜官员与朝鲜商民在中国境内交涉、学习、通商及人身安全等事务,19世纪80年代中朝关系日渐亲密化的进程中功不可没。

从津海关道与北洋大臣、朝鲜驻津大员及中国驻津商务委员多方交涉的过程,可见清政府一开始是积极主动的主导者姿态,朝鲜更多的是被动接受,津海关道发挥着引导者与保护者的作用。等到朝鲜熟悉“条约体系”后,逐渐引入日本、俄国势力,制衡中国,使清政府担忧宗主国的地位动摇,所以扩大中国驻朝商务委员的职权,使其发挥监督作用,加强控制朝鲜内政外交。津海关道与驻朝商务委员虽获得对朝鲜交涉的权力,但都听命于北洋大臣李鸿章的调度,很少受到总理衙门的直接指挥,所以其人选与李鸿章的私人关系之深浅,决定了职权的执行程度及其影响范围之高低。当中朝通商交涉的第一线联络人改为中国驻朝商务委员袁世凯以后,津海关道在中朝关系的影响力逐渐变少,转而专注发展洋务事业,为其保障经费与企业权益,为中国近代化带来了新的动力。甲午战争爆发后,朝鲜王朝宣告独立,中朝宗藩关系就此断绝,中国驻朝鲜商务委员一职也被撤销,而北洋大臣李鸿章的离职,同样让津海关道的职责开始收缩,办理洋务和协管海防的权力被削弱,逐步回归海关税务的本职工作,很难再发挥先前的影响力了。

〔本文为国家社科基金后期资助一般项目“朝鲜事大主义与清代中朝宗藩关系的变化”(项目批准号:22FSSB001)阶段性成果〕

责任编辑:王 鸿

初 审:施恬逸

复 审:徐 涛

终 审:王 健

《史林》

❒本刊为中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊

❒ 本刊严格实行双向匿名审稿制

▣ 《史林》唯一投稿平台:http://lwbi.cbpt.cnki.net

▣ 《史林》编辑部工作邮箱:shilin33@vip.126.com

扫码

关注

本篇文章来源于微信公众号: 史林编辑部