作者:张建,中国社会科学院近代史研究所副研究员

来源:《近代史研究》2024年第4期,注释从略

内容提要

清入关后,设立两支预备队,一系东北驻防,一系外藩劲旅,驻扎边外以备非常。鸦片战争爆发后,东南清军节节失利,英军有北进之势,而禁旅八旗日久寖衰,迫使清朝沿袭旧制,调发两支预备队,连同介于二者间的察哈尔马队,守卫两京门户,总兵力在万人以上。这是继乾隆朝平定准噶尔后最大一起调集满蒙骑兵之举。此举开启嗣后30年间清朝动员满蒙军队入关作战,即所谓“大动员”的帷幕。可是,清朝受制于情报层面的差距,只是将这支主力军用于防守两京,未对战争胜败产生任何影响。

关键词

鸦片战争 八旗 蒙古 晚清军事史

鸦片战争作为清朝兴衰之分水岭,是中国近代史的重大问题之一。清军在战争中的动员、集结和布防,既关乎胜败走向,也同八旗、绿营兵制密切相关。以往学界对参战清军的研究聚焦于绿营兵,因其系东南沿海作战主力,成果较为丰硕。然而,作为清军主力的满蒙军队,包括八旗和外藩蒙古兵的调防情况却未受到关注。而根据绿营兵研究得出的部分认知,诸如清军没有野战军,仅有治安部队,是以一触即溃之说,其实不符合清朝兵制的实情。

事实上,清朝兵制中存在野战军性质的部队。清室肇造,以满蒙联盟为基础,落实到武力上,是以八旗兵为骨干,辅以外藩蒙古兵。清军入关后,接收前明镇戍制度,改编绿旗(乾隆后称绿营)为经制兵,配合八旗作战;又设立两支预备队以备非常,一系东北驻防,一系外藩劲旅。东北驻防即“东三省”(dergi ilan golo,即盛京、吉林、黑龙江将军辖区)驻防八旗,本为御俄而设,自康熙二十九年(1690)起,因剽悍善战,弓马娴熟,被清廷投入统一战事,举凡大战如平定准噶尔、大、小金川之役、赴台平叛、越喜马拉雅山反击廓尔喀等,无役不与。其中黑龙江兵尤号骁健,被誉为“索伦劲旅”,名冠天下。外藩劲旅即蒙古王公之兵,清朝虽以八旗子弟兵打天下,辅以绿营,但在讨伐南明和平定准噶尔这种关乎国运的大战中,仍然征召外藩军队为辅弼。乾隆一朝,清廷兵威达乎极盛,自诛灭准噶尔后,不复调发外藩之兵参战,故而这支预备队常被学者所忽略。

鸦片战争爆发后,东南清军节节失利,英军有北进之势,而禁旅八旗日久寖衰,迫使清朝沿袭旧制,调发两支预备队,连同介于二者间的察哈尔马队,兵力逾万。这是继乾隆朝平定准噶尔后最大一起调集满蒙骑兵之举,但清朝统治者苦于信息不对称,无从预判英军动向,只是消极地将这支大军用来保守两京(北京、盛京)门户,无从改善战局。此举开启嗣后30年间清朝动员满蒙军队入关作战的帷幕。晚清一系列政治、军事变革,皆由此而起,而相关研究竟付之阙如。故而研究这场征调,不仅可填补鸦片战争研究的空白,而且对于认识清军的组织情况、鸦片战争期间中英双方巨大的信息落差及影响,以及晚清军事史变革的源头都具有重要的研究意义。本文综合满汉文史料,还原调兵过程,统计动员人数,钩稽来龙去脉,并作分析研判。

一、 东北驻防初次出师

东北驻防是清朝最强大的预备队,但盛京辖区临海,曾有英舰出没,被朝廷视为战区,故兵马留驻本地防堵海口,未蒙抽调。吉林、黑龙江驻防奉命两度出兵,防守两京门户,总兵力在6000人以上。下文主要考察道光二十一年(1841)首次动员的情况。

鸦片战争开始后,战事局限于东南沿海,规模较小。清军虽然在盛京、直隶海口设防,但基本依靠本省兵勇,未尝调动他处兵力应援。然而,道光二十年(1840)秋,英国组织分舰队至天津,向直隶总督琦善(cian)投书,同时在北起复州(今辽宁瓦房店市复州城镇)、南抵登州(今山东烟台)海域从事水文测绘,令盛京、直隶、山东地方官员高度戒备。嗣后琦善钦差赴粤,同义律(Charles Elliot)会谈。双方诉求相去甚远,激怒道光帝,于十二月初三日(1840年12月26日)颁布上谕,令沿海将军、督抚紧急备战,并动员东北预备队助战,防止英军威胁两京。

道光二十年十二月十四日(1841年1月6日),道光帝决定调动东北预备队,要求署吉林将军惟勤(weikin)拣选善用鸟枪精兵500名在本地候调,接盛京将军耆英(kiing)咨文后即刻出征,保卫陪都根本重地。惟勤星速备妥500名精兵,拟交副都统果升阿(gosingga)统率,随时西援。道光帝随即征询耆英意见,耆英老于世故,揣测上意,表示盛京兵马精锐,又选调枪法娴熟之苏拉阿巴(sula aba,闲散猎手)600名,足敷防守,请缓调吉林兵马。此奏得到囊中羞涩、务图撙节的道光帝首肯,暂缓调兵。正月十一日(2月2日),道光帝闻知大角、沙角炮台失陷,琦善直言无法抵敌,接收义律公文,请准议和后,决定加强战备。他要求吉林、黑龙江各备兵千名,一俟领命,委派曾经出征、实战经验丰富之官弁带领,即刻启程。惟勤接旨后加紧筹备,珲春协领衙门卷宗存有两份档案,详开两次备兵事宜。一系道光二十一年正月宁古塔副都统衙门札文:

查前次奉旨,挑派官兵五百名,当由(吉)林、乌拉两处挑兵五百名,并由宁古塔等处备兵五百名,以征备调在案。兹复接奉谕旨,派兵一千名,预备调遣。除前次已由吉林、乌拉及宁古塔等处挑备兵共一千名外,仍应挑兵五百名,预备妥协,以备调遣。拟由吉林、乌拉、伊通、额穆和索洛再挑兵二百五十名、官五员,宁古塔再挑兵六十名、官一员,珲春再挑兵二十名、官一员,伯都讷再挑兵五十名、官一员,三姓再挑兵六十名、官一员,阿勒楚喀再挑兵三十名,拉林再挑兵三十名、官一员,拣派吉林协领图钦、佐领开隆阿、三姓协领依克唐阿、阿勒楚喀协领德昌等委营总带领。应请飞咨宁古塔副都统衙门遵照,于文到日,即刻挑选齐备,并将前次派定之宁古塔兵一百名、珲春兵五十名及一切军器预备妥协。

一系道光二十一年二月宁古塔副都统衙门札文,交代首次备兵细节:

奴才等查吉林所属宁古塔各城,距省俱有数百里及千余里不等。若由各城分拨差往,诚恐有误咨调。奴才等随先由吉林、乌拉官兵内择年力精壮,熟精鸟枪者,挑兵五百名,分为二起,拣派曾经出兵协领图钦、佐领练勇巴图鲁开隆阿等带领,暨熟练带队佐领等官十员,各令赶紧整理一切军装器械。奴才等查验整齐,以备耆咨照到日,即令迅速起程,不致迟误外,仍咨行宁古塔各城副都统,各于所属兵内择年力精壮,熟精鸟枪者,仍共挑选五百名备用。

对勘可见,惟勤接奉应援盛京朱谕后,鉴于辖区广袤,调集需时,为求迅速,先由将军驻地吉林、乌拉二城挑选500名精壮鸟枪马甲,分作两起以备调遣。复由宁古塔等处挑选500名鸟枪甲兵,其中宁古塔城百名,珲春50名,作为备遣兵马。上谕吉林备兵千名后,惟勤又本着未雨绸缪的原则,自各城再选500名精兵,在千兵之外别立一队,计吉林、乌拉、伊通、额穆和索洛(emhe soro,今吉林蛟河)备兵250名,宁古塔60名,珲春20名,伯都讷50名,三姓60名,阿勒楚喀、拉林各30名,凑足兵数。总计备兵1500名。统兵官佐,据惟勤另折造报,千兵分两起预备出征,头起由“阿勒楚喀副都统倭”即倭克精额(wekjingge)领衔,二起由“三姓副都统依”即伊勒东阿(ildungga)带队,辅以曾出师新疆,有实战经验的吉林协领图钦、佐领开隆阿、三姓协领依克唐阿,以及阿勒楚喀协领德昌等人。总之,惟勤搜罗精锐火器手,组织了一支鸟枪骑兵团。

黑龙江备兵情况,因将军衙门卷宗不准查阅,仅可就开放档案摸索。台北故宫博物院藏有道光二十一年八月将军棍楚克策楞(guncuktsereng)奉旨出兵奏折,大略回顾备兵情况:

现在奴才遵旨,将前派官兵酌其距省远近,作为五起,先后起程。头起齐齐哈尔省城兵二百名,令曾经出师滑县、喀什噶尔,谙练行伍之奖赏花翎协领富保带领,于十二日先行迅即起程。奴才并飞饬所属各城,着将前派官兵催令急速来省,陆续分起起程。查墨尔根副都统乌凌额曾经出师,著有劳绩,蒙赏巴图鲁勇号,谙练军务。奴才即飞咨乌凌额,令其迅速带领该处官兵来省,以便统率前往。

棍楚克策楞奉旨后,同样因为辖区广袤,令下属各城备兵后在当地训练候命,未遽然调集。各城备兵细目,是否像吉林般设有预备队,尚无从得知,仅知晓军府驻地齐齐哈尔备兵200名。带队官佐富有出兵经验,如统领齐齐哈尔兵丁的协领富保(fuboo)曾于嘉庆十八年(1813)奉命镇压天理教起义,又出师喀什噶尔;墨尔根副都统乌凌额(ulingge)随军征讨张格尔叛乱,在事立功,荣膺“博启巴图鲁”(beki baturu)勇号,在黑龙江兵出征时充任阃帅。因而黑龙江预备官兵必然也是精兵强将。

虽然道光帝早在道光二十一年正月便下达动员令,但直到七月获悉厦门失陷,英舰有北上之虞,始于七月二十八日(9月13日)急调吉林、黑龙江兵赶赴盛京,又分别密谕耆英与直隶总督讷尔经额(nergingge),以吉林援兵防卫盛京沿海,而以黑龙江兵暂驻盛京,听直隶调用。两处兵马随即起身。据惟勤奏报,吉林兵分四起,图钦率吉林、伊通兵250名,作为头起;开隆阿率吉林、伊通、额穆和索洛兵250名,为二起;德昌率伯都讷、阿勒楚喀、拉林兵220名,为三起;依克唐阿率宁古塔、珲春、三姓兵280名,为四起,副都统倭克精额居后弹压,于八月十六日(9月30日)全数启程。黑龙江出兵情况,见于军机处满文月折档道光二十一年八月册内棍楚克策楞奏折,汉译如下:

奴才等遵旨,精选一千官兵,分为五队,择日起身,谨具奏闻后,既接直隶总督讷尔经额处奏请黑龙江官兵赴山海关防堵之咨文,奴才与我处统领兵丁前去之副都统乌凌额、率首队行走之协领委署营总富保、次队协领委署营总诺伦德勒格尔(nolundelger)、三队总管德凌阿(delingga)、四队副总管委署营总珠勒格讷(julgene)、五队协领委署营总克兴额(kesingge)等二十五名官员计议,加紧行走,必从速抵达山海关。沿途作何约束官兵,不可滋事稽迟,等语,每队当面严加责成。自八月十二日始,每隔一天,一队动身,五队至二十日起身完毕。

黑龙江千兵分五队,自八月十二日(9月26日)开拔,至二十日(10月4日)全数启程。奏折称接到讷尔经额咨文,催趱赶赴山海关,是以兼程倍道。与前揭谕旨安排有异,盖因援兵目的地屡经调整,甚至中途拟撤。当时道光帝受地方大吏蒙蔽,不能掌握真实战况,时常误判形势,又力图俭省,故而计划频易,大费周章。七月二十九日(9月14日),道光帝担忧英军登陆直隶,须骑兵迂回夹击,谕耆英、讷尔经额为调动吉林、黑龙江兵预备夫马、车辆。同日,讷尔经额奏称山海关兵力不足,请调黑龙江千兵应援,得到默许。棍楚克策楞所言接讷尔经额咨文,以黑龙江兵驻防山海关,便指此事。唯道光帝在八月十一日(9月25日)推翻既定方案,将吉林援兵分两支,每支500名甲兵,一支赴山海关听用,一支驻锦州候调,黑龙江兵分驻奉天府附近要隘,是仅以吉林半数援兵防守山海关。到八月二十三日(10月7日),道光帝干脆停止调动黑龙江援兵,要惟勤中途截留,令其返归,而吉林半数兵丁是否驻锦州,亦改由耆英自行斟酌。显然道光帝深信东南战局趋稳,又基于山海关副都统富勒敦泰(fulduntai)、讷尔经额、耆英等奏报,认为海口防务稳固,毋庸增兵。可是,八月二十七日(10月11日),御前接获定海失守消息,担忧英舰北上,幡然更张,要求吉林千兵星驰入关、就地防守,黑龙江千兵速赴盛京、固守锦州。所以,从七月二十八日至八月二十七日,两处援兵目的地改易达四次之多,可见清朝决策层受困于情报错误,业已堕入“战争迷雾”(Fog of War),动辄得咎,举措乖张。

御前举棋不定,加之当年辽东秋雨淋潦,拖累行军速度。吉林、黑龙江甲兵行军路线不一。吉林官兵自省城集齐,按站行走,自威远堡门入柳条边;黑龙江官兵并不取道吉林,而是由茂兴站穿越蒙古草原,经法库边门入柳条边。他们虽然是骑兵,但因为长途跋涉,除军官外大部分兵丁并未乘马,而是搭车前往,到目的地附近再改乘官马。吉林头两起官兵正常行军,分别于八月十四日、十七日(9月28日、10月1日)过奉天西行,于二十四日(10月8日)入山海关;后两起官兵遵照部署留驻锦州,于九月初六日(10月20日)再度拔营,十一日(10月25日)全数抵达山海关。黑龙江头四起官兵于八月二十四至二十九日(10月8日至10月13日)行抵奉天,之后原拟于九月初二日(10月16日)撤军,接到移防锦州谕旨后,遂于初六日再度开拔西援。他们在九月十六日(10月30日)前,已全数至锦州,驻扎高桥一带,这里正是二百年前明清决战的沙场。清廷又增派原任副都统富勒洪额(fulhungge)至营,会同乌凌额管理,随时准备入关应援。两支兵马用时均在20天以上,较次年应援兵马多出一周左右。

吉林、黑龙江官兵分别在山海关、锦州之连山、高桥等处越冬,直到道光二十二年五月(1842年6月)。是月,英军攻陷清军重点设防的吴淞口,迫使清朝中枢加强京师海口防务。五月二十日(6月28日),上谕黑龙江兵全数入关,连同吉林官兵共2000名,其中半数留戍关城,半数防守洋河口(今河北昌黎黄金海岸附近)至黑沿子(今河北唐山丰南区黑沿子镇)一线。五月二十三日(7月1日),上谕毋庸留戍关城,其余千兵径赴天津,听钦差大臣赛尚阿(saišangga)、讷尔经额调遣。六月初六日(7月13日),黑龙江兵尽数入关。根据安排,倭克精额、乌凌额留戍关门、高桥,官兵分作两拨。头拨分两队,首队吉林兵丁500名,由去年抵关之副都统巴雅尔(bayar)统带;次队黑龙江兵丁500名,由富勒洪额、布特哈总管德凌阿统带,按赛尚阿所议,改驻丰润县李八廒、滦州柏各庄、乐亭县马头营、汤家河、昌黎县周家营。次拨分两股,大股官兵800名移防津门,防守大沽迤北、北塘迤南,这也是十多年后清军抗击英法联军的主战场;小股官兵200名屯驻洋河口后路,与周家营、石河口驻军声势联络。这一部署沿用到撤兵前。

吉林、黑龙江出师官兵都是严挑细选,久历戎行,强挚勇猛,还带有乾嘉全盛余晖的精锐。僧格林沁视察山海关吉林马队,称赞他们年富力强。赛尚阿派侍卫奕纪(i gi)等检阅调防天津的吉林、黑龙江甲兵,本以为他们冒着六月酷暑长途奔波,必然劳瘁疲敝,却发现兵士健壮,军纪整肃。这样一支部队,不愧是历经实战锤炼出的劲旅,堪称清朝的王牌军,但兵员太少。道光帝意识到英军陆战同样强悍后,决定再度抽调东北预备队保卫两京。

二、再度征兵

道光二十二年夏,清廷鉴于战火逐渐北移,曲突徙薪,再度征调2000名吉林、黑龙江官兵,驻山海关、高桥、大凌河等处,随时预备直隶、盛京调用。下文主要考察这次调兵过程,同时研判两次征兵总数以及配给军马情况。

由于清军屡战屡败,不乏臣僚建言抽调最具战斗力的吉林、黑龙江甲兵投入东南战事,以扭转乾坤。譬如京口副都统海龄(hailing)径称南兵胆落气馁,宜调集吉林、黑龙江等地官兵千名,以一当百,足堪破敌;钦差都统哈哴阿请于山海关吉林援兵中抽调50名精锐,交开隆阿统率,赴浙江差委,但都被高层否决。直到道光二十二年五月十四日(1842年6月22日),御前获悉吴淞陷落,江南提督陈化成阵亡之讯,忧虑英军北上天津,决意增兵,谕吉林将军经额布(ginggebu)、黑龙江将军棍楚克策楞各备精兵千名听用,候旨起行。经额布于五月十八日(6月26日)接旨,挑取吉林乌拉、伊通、额穆和索洛精锐鸟枪披甲500名,再飞咨宁古塔等城调集精壮强健、技艺娴熟甲兵500名,凑足千兵之数,安排三姓副都统依勒东阿、协领桂林(guilin)统辖。棍楚克策楞于五月二十日(6月28日)奉旨,由齐齐哈尔抽调500名甲兵。他鉴于黑龙江城、呼伦贝尔地处御俄前线,不可动摇边防,而墨尔根、呼兰又距离较远,余下兵数一时难于齐集,遂于布特哈总管衙门选调500名马甲,合计千名。选兵标准是“弓马娴熟,长于汉仗”,即配备弓箭、腰刀、长矛之传统骑兵。兵丁之外,遴选曾经出征,具备实战经验官佐24员,以曾西征喀什噶尔之黑龙江副都统富春(fucūn)统领,预备出征。五月二十日,上谕两处将军即行出兵,吉林、黑龙江兵分别赶赴锦州高桥、盛京备战。经额布于二十四日(7月2日)奉出兵谕旨,将千兵分作四起,一起250名。桂林率吉林乌拉兵为头起,协领伊成额(icengge)率吉林乌拉、伊通、额穆和索洛兵为二起,协领富珠隆阿(fujulungga)率宁古塔、伯都讷、拉林兵为三起,依勒东阿带三姓、珲春、阿勒楚喀、拉林兵为四起,于五月二十七日(7月5日)络绎西行。棍楚克策楞于二十六日(7月4日)奉出兵谕旨,安排协领巴东阿(badungga)率250名齐齐哈尔甲兵,于五月二十九日(7月7日)出动。

这时清廷依然深陷“战争迷雾”,无从掌握英军动向。御前既想厚集精锐固守津门,也担忧英军突袭盛京根本重地,一度就屯兵地点犹豫不决。但情势危迫,促使道光帝速作部署。五月二十二日(6月30日),上谕盛京将军禧恩(hien),两处援兵固然为防御天津调发,倘若盛京防务单薄也可予截留。次日,道光帝更改方略,意图两全其美,谕禧恩咨行两地将军,令吉林、黑龙江续调之兵各分出500名,合计千兵,屯驻山海关一带,若盛京有事则急起接应。经额布于六月初二日(7月9日)接奉谕旨时,吉林二起援兵甫经启行,三起兵丁尚未动身,他随即飞咨桂林、伊成额改赴山海关,同时安排三、四起兵丁仍往高桥防戍。黑龙江援兵的调整以及分起安排,见于军机处满文月折档,汉译如下:

奴才等遵旨,挑选精兵千名、官二十四员,分编四队,择日启程等事,谨具奏闻后,六月初三日,接准钦差大臣哈哴阿、署盛京将军禧恩等处咨文,遵旨:续调黑龙江一千兵丁,著以五百驻山海关,五百驻大凌河,预备调遣。自奴才处即行文带兵行走副都统富春等官,催往山海关、大凌河外,仍严饬带兵往赴之副都统富春、率首队行走之协领委署营总巴东阿、次队协领委署营总班第(bandi)、三队总管诺门多尔济(nomundorji)、四队副总管委署营总阿灵阿(alingga)等官沿途妥为管束官兵,断不许滋事,安静行走,速抵山海关、大凌河处,以备钦差大臣哈哴阿调遣,业已咨行。自五月二十九日,至六月初六日,四队官兵全数启程,应经驿站奏闻。为此谨奏。

黑龙江官兵分四队,前两队齐齐哈尔官兵先行,后两队布特哈打牲官兵稍迟开拔,于六月初六日(7月13日)全部启程。棍楚克策楞接到禧恩转达谕旨之咨文时,黑龙江官兵尚未尽行动身。上谕黑龙江千兵半数赶赴关门,半数改驻大凌河。可是,前揭五月二十三日(7月1日)上谕未有只言片语涉及调防山海关之外半数黑龙江官兵部署。遍查满、汉文上谕档及随手登记档,直到六月九日(7月16日)上谕禧恩,照其所议,留驻盛京500名黑龙江兵丁改调大凌河。查禧恩之议,时在六月初一日(7月8日)。因而禧恩咨文棍楚克策楞,令黑龙江半数官兵驰往大凌河布防,并非出自上意,而是他个人的决断。禧恩的依据,大概是五月二十二日上谕给他截留黑龙江兵权限,而他改拨黑龙江兵驻防大凌河,缘于盛京兵力敷用,应先尽京畿调用。若该兵驻扎奉天,一旦关门告急,派兵驰援,要渡过巨流河、大凌河两条干流,不免贻误军机。正因为禧恩通盘考虑,先斩后奏,使两支援兵及时调整行程,不致耽延反顾。吉林头起官兵于五月二十七日开拔,六月十一日(7月18日)行抵山海关,用时仅14天。黑龙江头起官兵五月二十九日动身,六月十六日(7月23日)亦即镇江陷落两日后抵达山海关,用时仅17天。驻山海关援兵于六月十九日(7月26日)到齐,驻高桥、大凌河援兵在六月二十八日(8月4日)前就位,此时英舰已云集江宁城下。

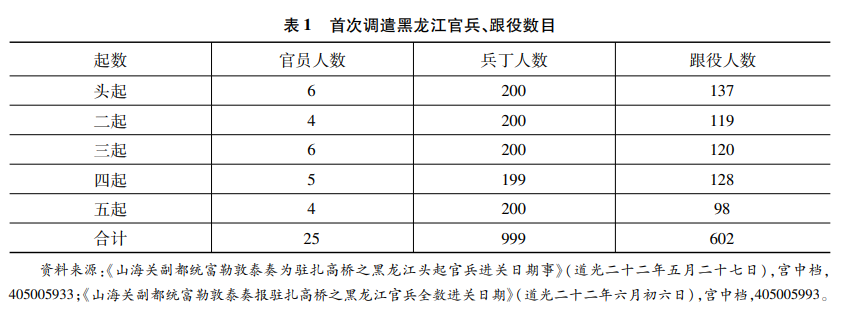

上文基本厘清两次动员吉林、黑龙江甲兵的经过,但还有两个问题需要核实:一是调兵总数,二是军马配给情况。关于调兵总数,清朝征调吉林、黑龙江甲兵合计4000名,但此数是中央动员兵数而非实际调发数,其中存在两种情况。一是官兵分开统计,致使官兵总数和兵数不一。如黑龙江两次出兵,官兵合计共2051名。二是八旗兵出征照例携带仆从随军,谓之跟役(kutule,又名库图勒、跟丁、苦独力),却不列入动员兵数。道光二十二年五月,驻高桥黑龙江援兵奉调入关,山海关副都统富勒敦泰详细统计官兵、跟役数目,作者据此制表如下,可见跟役数目之众:

根据表1,黑龙江首次出兵,官兵、跟役合计1626名,远高于动员兵力。其中跟役602名,占总数的37.02%,如果扣除军官计算,比例为37.6%,接近4成。这一情况绝非特例,再次征调吉林官兵时,头起包含军官5员、甲兵250名、跟役130人,合计385名,跟役比例达到33.77%,扣除军官计算,达34.21%。由于吉林、黑龙江两次出兵,随军跟役总数难以确知,取35%的中间数计算也有1400名,而这一估算其实偏低。查富勒敦泰奏折,撤防归伍时仅驻防山海关和直隶海口的3000名兵士便配属1630名跟役,而高桥守备千兵尚不预其列。因此,两次动员总兵力应在6000人左右,而非仅统计马甲得出的4000人。

吉林、黑龙江兵武备略有不同。时人云,“吉林官兵鸟枪最长,黑龙江官兵弓箭尤劲”,揭示二者差异。上文也谈到吉林2000名兵丁内,有1500名鸟枪披甲,而黑龙江兵丁仅配备弓矢、腰刀和长矛。不过,两处援兵固然器械有异,而兵种皆系马甲亦即骑兵,需要乘马作战,但两次调兵的军马配备情况存在很大差异,须作说明。首次征调之兵还遵循乾隆朝以来的惯例,不带坐骑,乘驿前往,拨给官马。然而,嘉庆朝之后,朝廷马政日显颓败。虽然道光帝力图维持盛世架子,按“人一马三”比例拨予兵士马乾,但每名甲兵实领一马。斯时出师兵丁至大凌河牧场申领马匹,道光帝特谕锦州副都统祁俊,要他提前从牧群中挑选优良骟马备用。祁俊勉力挑取,仅得肥壮骟马1500匹,不足分配,只得挑选500匹骒马足数。吉林官兵行抵山海关后,亦有在此领马骑用者。道光二十一年冬,僧格林沁检阅吉林援兵马匹,指出大凌河、山海关配给军马里,间杂劣马,应以直隶绿营领有之察哈尔马拨换。道光二十二年五月,驻高桥之黑龙江兵前出山海关,上谕祁俊提前自大凌河择良马500匹,送至关上,以备更换。此后,吉林、黑龙江兵调防天津、滦东诸处,赛尚阿遣人点检,称大批马匹倒毙,清廷自南苑解马千匹尚不敷用。这些事例,不仅说明援兵用马的窘迫,也证实曾是东北主要马场的大凌河牧厂已是江河日下。清廷鉴于良马寡少,再次调取吉林、黑龙江官兵时废除旧制,规定乘本地官马前往,却未添拨整装银两。两支援兵自开拔至旋师,仅领过503匹军马。见微知著,不难知晓晚清马政隳败、财政窘迫之实态。

总之,清朝迫于军事压力,于道光二十二年再度动员东北预备队,使吉林、黑龙江援兵达6000之众。但因为御前无从预判英军动向,处处分兵,将这支野战劲旅分散在东起高桥、南抵大沽的海岸线上,要点和纵深缺乏强力军团。高层显然意识到这一点,征调察哈尔八旗和外藩蒙古兵,便是应对之策。

三、 蒙古马队奉调南下

本文提到的“蒙古马队”分属两个系统,一是属于八旗驻防的察哈尔兵,一是属于外藩盟旗的东三盟蒙古兵。前者是经制兵,后者是王公私兵。清朝为加强海口防务,征调2000名察哈尔精锐驻防天津,复准僧格林沁所请,动员东三盟即哲里木(ǰirim)、昭乌达(ǰoo uda)、卓索图(ǰosotu)三盟王公之兵3000名屯于柳条边上,以备盛京调用。

(一)察哈尔八旗

清军攻灭蒙古末代大汗林丹呼图克图(lindan qutuγtu qaγan)、奄有漠南后,分别将左翼大汗领有之察哈尔万户(čaqar tümen)的部分人丁和右翼顺义王直属集团编隶旗下,即八旗察哈尔和归化城土默特二旗,成为清帝之阿勒巴图(albatu)。八旗察哈尔起初归在京八旗蒙古兼管,又名口外游牧八旗察哈尔,直到乾隆二十七年(1762)设立察哈尔都统,成为相对独立的军政系统,正式更名察哈尔八旗。清帝每逢大征,必选察哈尔精兵从军,以为偏师。道光二十二年四月十七日(1842年5月26日),御前获悉英军攻陷乍浦,为巩固天津防务,于次日密谕察哈尔都统铁麟(tiyelin)、副都统敬穆(gingmu)预备2000名精兵,听候调遣。铁麟奉旨后密饬各旗总管,挑“年壮技优,汉仗好者”计2500名,再选深孚众望,能管束兵丁之军官百员,同时备办衣甲器械,齐集张家口外60里之博罗柴济(borocaija)地方。他与敬穆假查验官马之名驰往,选出2000名精壮备调,又计划以老成练达之镶白旗、正黄旗总管叟济、达什德里克带兵。五月初五日(6月13日),铁麟等行抵博罗柴济,选出精兵2000名,50名为一队,分编40队,预备妥当。五月十一日(6月19日),上谕察哈尔官兵驻扎口上游牧,随时调防天津海口。五月二十日(6月28日),上谕察哈尔兵即刻动身,赶赴天津备战。铁麟于次日接旨,饬领兵总管将官兵分为四起,头起两黄旗官兵,次起正白、正红旗官兵,三起镶白、镶红旗官兵,四起两蓝旗官兵。每起官10员、兵10队,计500名,陆续动身。头起官兵于五月二十三日(7月1日)抵达张家口,按蒙古风俗祭纛后即刻起行。至五月二十九日(7月7日),四起官兵全数入口,自万全县南下,经北京赴津。这些蒙古兵丁初入内地,正值三伏酷暑,沿途所经宣化、京郊、通州、天津皆是人烟稠密、市廛繁荣之处,令他们倍感新奇,军纪略有松懈,拖累行军速度。道光帝特命僧格林沁在德胜门外宣谕,要他们遵纪守法,速至天津。察哈尔兵奉旨疾行,至六月初九日(7月16 日)悉数赶到新城(天津滨海新区新城镇)布防。以最末一起行程计算,用时仅11天。

正如吉林、黑龙江出兵人数因包含跟役多于朝廷动员兵数一样,察哈尔实际出兵数目也不止2000名。铁麟指出,正额甲兵之外,有300名“跟役兵”即充当跟役兵丁。他在另折诠释跟役兵情况,一是每队配6名跟役,合计240名;二是每队长官配1名跟役,计40名;三是2名总管各配3名跟役,共6名;四是4名侍卫参领、副参领各配1名跟役,共4名;五是8名差委官员各配1名跟役,计8名,以上总计298名跟役。大概铁麟另拨2名兵丁充当跟役,凑足300名之数。故而出师察哈尔兵丁、跟役合计2300人。

本次察哈尔兵出师携带官鸟枪640杆,故理论上有640名鸟枪马甲,其余配备弓箭、腰刀、长矛等,仍是传统骑兵。因为铁甲沉重,仅供阅兵穿戴,故未携带。出兵人马比例与东北相同,系“一人一马”,自商都牧群挑选2000匹良马,发给兵丁。跟役皆系穷兵,无力备马,是由官员捐献300匹马,遂能乘马出兵。须特别指出的是,察哈尔兵出师后,本地官兵、僧侣掀起捐输马匹的浪潮,相关谕折甚多,但这些马都被送往商都牧群,而非解往军前。驻津察哈尔兵丁坐骑倒毙,是由供给直隶绿营的察哈尔马匹,以及解自上驷院牧厂的南苑马群拨给,与捐输马匹没有直接关系。

(二)东三盟兵丁

19世纪60年代前,清朝以满蒙贵族联盟为立国之本。蒙古盟旗中,东三盟王公与清室世代联姻,互为甥舅,被皇帝倚为长城。鸦片战争爆发后,清廷陆续动员东北、察哈尔军队备战,但未调发外藩王公之兵。东三盟出兵助战,其实出自道光帝外甥、科尔沁郡王僧格林沁的筹划。他于道光二十二年五月十五日(1842年6月23日),即收到吴淞败报的次日陛见,奏称已于东三盟备妥3000名精兵,自带器械、衣甲、帐房和马匹,拟在柳条边上听调。道光帝深感欣慰,特谕盛京将军禧恩,要他提前预备弹药以资调遣。由此可知,这支蒙古生力军配备相当数量的鸟枪,并非徒恃弓箭之兵。

因为东三盟马队并非经制兵,相关档案稀少,难知调遣全貌,仅可就几份奏折略作考叙。禧恩于六月初四日(7月11日)具折,谈到外藩援兵部署。按他的规划,哲里木盟与盛京接壤,应令援兵照黑龙江甲兵之例,径入法库边门,奔赴锦州,由副都统祁俊照料,所需弹药则先行送至锦州,毋庸绕道盛京。昭乌达、卓索图盟距盛京较远,宜取道古北口、喜峰口,南下直隶,不必千里迂回。上述安排显然是将援兵用于镇守山海关、天津海口,但综合满、汉文档案看,并未得到皇帝许可。台北故宫博物院藏八月二十二日(9月26日)禧恩奏折,介绍三盟驻兵情况:

嗣据哲里木盟长扎萨克和硕卓哩克图亲王巴图咨称,该盟带领官一百员、兵一千名,于六月二十日行抵养息牧边门外驻扎,听候调遣。又据昭乌达协办盟长事务扎萨克敖汉多罗郡王幹咱巴拉咨称,该盟带领官四十八员、兵一千名,于六月二十七日行抵养息牧边门外驻扎,嗣因幹咱巴拉患病,补派扎萨克多罗贝勒巴彦巴图尔前来带管,听候调遣。又据卓索图副盟长扎萨克头等塔布囊克兴额咨称,该盟带领官一百员、兵一千名,于六月二十六日、二十七等日齐集新台边门外驻扎,听候调遣,各等情咨报前来。

中国第一历史档案馆藏九月初二日(10月5日)卓索图副盟长克兴额(又作克星额,kesingge)满文奏折,叙及出兵事宜,可彼此参照:

圣主施恩,将克兴额我放授该副盟长,复放为我盟备兵札萨克。如此迭施恩典,蒙古蠢奴并未能出力报效。今克兴额率该盟千兵,扎营宁远州(niyeng yuwan jeo)北面边外,逐日操演兵马。

哲里木、昭乌达盟马队共计官兵2148名,分别由盟长巴图(batu)、协办盟长事务幹咱巴拉(ḳanzbala,又作干萨巴拉、甘杂巴拉)统率,于六月二十日(7月27日)抵达柳条边养息牧边门(今辽宁彰武)。卓索图马队官兵1100名,于六月二十六日、二十七日行抵新台边门,即清太祖曾经受挫的宁远城(今辽宁兴城)北面。观其方略,是以哲里木、昭乌达骑兵声援盛京,而以卓索图之兵支援山海关。鉴于三支援兵在六月初四日尚未开拔,即使以当天作为出师日期,哲里木、昭乌达官兵仅用16天,卓索图马队仅用22—23天,而实际用时只会更短。三盟马队并非经制兵,之所以增援如此迅速,作者认为原因有二。一是制度原因,克兴额提到本人是卓索图盟之“备兵札萨克”,满文作culgan i seremšeme belhehe hafan cooha be kadalara jasak,意谓“管盟里预备驻防官兵(之)札萨克”。这一头衔的来源,可追溯至雍正十年(1732)。斯时清军出征准噶尔,大败于和通泊,北部边疆一度危如累卵。雍正帝为防备劲敌来袭,调集漠南蒙古兵,由科尔沁亲王罗卜藏衮布(lobsang γumbu)统领,屯扎乌尔会河备边,至乾隆朝而成定制。僧格林沁筹划出兵后,这套由来已久的制度重新运行,哲里木盟长巴图、卓索图副盟长克兴额皆系“备兵札萨克”,得以迅速点齐兵马出征。二是盟友关系,如前所言,满、蒙贵族200年血胤相连,关系亲密,出征诸王皆系清帝信任之人。哲里木主帅巴图出身科尔沁四王之一的卓哩克图亲王家族,是最早同建州女真交往的蒙古贵族,初代王爷吴克善(uγšan)胞妹乃清太宗之妻孝庄文皇后。巴图于道光六年(1826)袭爵,深得皇帝青睐,蒙赏三眼花翎、紫缰、黄缰,倍受殊荣,于道光二十年任盟长。昭乌达主帅幹咱巴拉之祖先索诺木杜稜(sonom dügüreng)于天聪元年(明天启七年,1627)降金,乃是最早背弃大汗的察哈尔贵族之一,后代世袭敖汉多罗郡王。幹咱巴拉于嘉庆十年(1805)袭爵,曾在乾清门上行走。他奉命出兵时,已身染沉疴,仍坚持前往,因病情加重被迫回乡,于次年病故,足征其忠心。接替者巴彦巴图尔(bayan baγatur)并非昭乌达盟旗王公,而是西林果勒(sili-yin γool,又作锡林郭勒)盟喀尔喀左翼旗的贝勒。他本无继承贝勒的资格,只因其叔叔贝勒沙克都尔扎布不幸遇害而无嗣,上谕由他袭爵,自然感恩戴德。卓索图主帅克兴额系喀喇沁头等塔布囊,并非出身黄金家族,而是前明兀良哈三卫头目之后。克兴额父子两代深荷荣宠,其父喇特纳吉尔第(又名喇特纳济尔迪,radnagirdi)受乾隆帝垂青,封为头等塔布囊;克兴额在嘉庆十八年迎娶“铁帽子王”之一的肃亲王永锡(yongsi)第九女,因而获得多罗额驸头衔,于嘉庆二十三年(1818)袭爵,道光十六年(1836)任副盟长。这些大贵族感念清帝恩典,勤于王事,策励官兵兼程就道。因而东三盟兵丁火速就位,以备驱策调遣,实出自清朝200多年来成功经营北疆的历史传统。

清朝依靠动员察哈尔八旗和外藩王公主动报效,终于在道光二十二年七月集结上万满、蒙劲旅守备两京海口。这是继平定准噶尔之后,清廷征调东北、察哈尔和外藩蒙古官兵数目最多的一次,说明英军造成压力之大。然而,七月二十四日(8月29日),中英两国签署《江宁条约》,战事落下帷幕,云集渤海湾的万余客兵失去作用,陆续分批撤退归建。

四、 撤兵过程

中英媾和后,清廷于道光二十二年八月底撤回满蒙援兵。撤兵大体顺序,是先撤外藩王公与察哈尔之兵,再撤吉林、黑龙江兵。下文就撤兵过程稍作总结。

道光帝在缔约后短暂观望,认为英人不会变卦,就于八月下旬着手撤回满、蒙援兵。他急于撤兵,主要因为军费开支繁重,加以北方时届深秋,天寒草枯,客兵千里赴援,水土不服,时有减员。况且边军莽汉甫入内地,语言、风俗不通,摩擦不已,长久逗留易生事端。哈哴阿称,续至山海关之黑龙江官兵“多有不识汉字,不通汉语者,所言土语诸多含混,即奴才亦不能悉,且人性粗莽,间有滋生事端”。八月二十日(9月24日)道光帝颁布上谕,吹响撤兵号角。

(一)东三盟之兵撤归

八月二十日,上谕禧恩,外藩兵马无须调遣,可撤回各盟并量行犒赏。禧恩在接到谕旨前也上奏皇帝,表示奉天海口晏然,一旦入冬,西北风起,英船不能复来;本地主兵合吉林、黑龙江客兵足敷差用,东三盟官兵驻扎已达两月之久,水草渐枯,不利马队驰骋,应行解散,以示体恤。君臣意见可谓不谋而合。八月二十五日(9月29日),禧恩接奉撤兵上谕,拟订赏赐等第,分为四等。头等领兵亲贵巴图、巴彦巴图尔、克兴额各赏大缎二匹。次等镇国公、台吉、塔布囊计22员,各赏小卷缎一件。三等管旗章京226员,各赏绵一匹。四等兵丁,各赏银一两。九月,蒙古官兵渐次撤归,但具体日期不详。

(二)察哈尔八旗撤归

察哈尔旗兵至津后,交由以武勇驰名,在出兵新疆时单骑破敌,博得“法式尚阿巴图鲁”(faššangga baturu)勇号的正白旗护军统领巴清德(bacingde)和镶黄旗蒙古副都统那桑阿(nasangga)统领。赛尚阿两次检阅察哈尔兵,称赞他们不惧酷暑,放枪、射箭命中率很高,个人素质出众。但讷尔经额委婉指出,彼等不适应天津潮卤水土,难以久驻。总管达什德里克身患痢疾,至当年十月尚未痊愈,便是例子。蒙古战马同样因风土不宜,大批倒毙。事后统计,出兵期间,察哈尔战马折损达967匹,几近半数。可见,察哈尔兵马受自然条件影响较大。

八月二十日(9月24日),亦即上谕东三盟官兵撤归同日,上谕赛尚阿管带察哈尔兵撤防归伍。每名兵丁赏银一两,官员赏赐数目不详。查赛尚阿折奏,察哈尔官兵分为4起撤防。依次以巴清德、乾清门侍卫巴里善、达什德里克、那桑阿率领,于二十五日(9月29日)络绎启程。据铁麟奏折,四起官兵于九月初七日至十五日(10月10日至18日)陆续抵达张家口,即日出口回旗。取头起兵丁起止日期算,用时仅13日。

(三)吉林、黑龙江兵撤防

两处官兵奉命撤防及领赏情况,见于倭克精额、乌凌额之满文奏折,翻译如下:

道光二十二年八月二十七日,钦差领侍卫内大臣哈哴阿咨称:奉军机处来文内开:八月二十五日奉上谕:吉林、黑龙江两省官兵,俱著撤回。初调吉林、黑龙江两千官兵,佐领以下官员,赏银五两,骁骑校以下官员,赏银三两,众兵每人赏银二两。续调两千官兵,佐领以下官员赏银四两,骁骑校以下官员,赏银二两,众兵每人赏银一两,钦此。钦遵,等因来至。办理山海关粮台事务知府陈智吉(cen jy gi)将赏银共两千九十一两,已解给奴才。

将上文与禧恩奏折参照,可知晓官兵撤防及恩赏全貌。道光帝于八月二十五日降旨,撤回吉林、黑龙江官兵,同时根据出兵时间、职衔高低制定赏赐等级。高级将弁依照外藩蒙古王公之例,恩赏缎匹。佐领以下至普通兵丁,概赏银两。查甲兵赏赐标准,初调之兵赏银二两,次调之兵赏银一两。驻山海关千兵皆系第二次调遣,每人赏银一两,佐领以下官兵合计2091两。另据禧恩奏折,留戍高桥千兵,佐领以下官兵合计赏银1064两。驻直隶防堵官兵赏银总数不详。

吉林、黑龙江官兵撤防时,最初计划分为16起,但实际分为17起。其中,驻高桥千兵分4起撤防,一起250名兵丁,于九月初五日(10月8日)先行开拔。驻直隶海口及山海关之兵原拟依照高桥戍兵撤军之例,分作12起,一起250名兵丁,陆续出关,但查山海关副都统富勒敦泰奏折,实编13起。头起吉林官兵由开隆阿带领,计官5员、兵250名、跟役136名,于九月初九日(10月12日)出山海关东归。主力军包括副都统5员、军官68员、兵丁2743名、跟役1494名,合计4310名,分为12起,自九月十一日至二十八日(10月14日至31日)节次出关。撤兵途中,黑龙江佐领讷森彻(nesence)因水土不服引发狂躁症,拔刀自戕;吉林珲春兵丁克兴额等控告骁骑校赫特亨额(hethengge)贪污,牵连协领德昌。两队甲兵均被禧恩截留断案。其余皆能军纪整肃,计日而行。十月十九日(11月21日),全体撤防官兵经威远堡门出柳条边,吉林8起官兵于九月十六日至十月十四日(10月19日至11月16日)分别抵达将军驻地。统兵官员随即回任。据阿勒楚喀副都统倭克精额奏报,他于九月三十日(11月2日)入吉林省城,将官兵带到将军衙门交割完毕,即刻动身回任,于十月十六日(11月18日)返归本城。黑龙江9起官兵继续逶迤前行,在九月二十六日至十月二十日(10月29日至11月22日)抵达齐齐哈尔,各自解散回乡。押送辎重断后行走,收容掉队兵士的墨尔根副都统乌凌额直到十一月初四日(12月5日)才回到卜奎,宣告这次出师落下帷幕。

结 语

综上所述,鸦片战争期间道光帝担忧英军北上,集结吉林、黑龙江旗兵,察哈尔、东三盟蒙古马队,合计上万人守备两京门户。这是自乾隆二十四年(1759)平定准噶尔以来,最大一起动员满蒙预备队之举。既有研究认为清军没有野战军,并不符合史实。实际上,不同种类和地区的清军部队,战斗力存在天渊之别,不宜一概而论。本文谈到的几支军队,特别是吉林、黑龙江甲兵,是清军头等野战集团,扮演预备队的角色。以他们为核心的清军在18世纪边疆战事中所向披靡,堪称亚洲最强大的武装力量。这支军队在道光中后期固然不复昔日荣光,武备陈旧,精兵寡少,但未经大规模战争消耗,斗志尚未被败仗和欠饷磨洗,多少保留着那支威震殊方的强军余绪。诚然,鸦片战争期间,中英两军在技战术层面存在代差,但平心而论,19世纪40年代初,单就陆军技战术而言,双方的差距还远未有克里米亚战争后那样悬殊。英军节节胜利,打出惊人的交换比,取决于对手多系积弱不堪的绿营和二线八旗守备部队,且能掌握海权以众暴寡,确实未曾直面清军最剽悍的野战集团。作者不认为清朝凭借这支生力军能够扭转乾坤,但根据东南战事结果逆推,将清军作为一个整体彻底否定,并非实事求是的态度。清朝的问题不在于没有野战军,而是因为信息不对称,深陷“战争迷雾”,不能预判敌情,及时将精兵投入关键战场。

既有研究往往强调中英两军在技术上的代差,而作者认为技术差距固然存在,但信息或者说情报层面的落差可能比技术差距更值得重视。本文探讨的大规模调兵行动,其实可概括为一次基于信息不对称产生的无效之举,体现双方存在的巨大信息落差。丧失海权的清朝想要遏制英军,特别需要保持情报系统的畅通有效,有针对性地部署军队。可是,晚清决策层较之康、雍、乾时代,缺乏多元讯息来源渠道,常被地方官吏蒙蔽,无从搜集和甄别有效资讯,预判英军动向基本落空。征调大军保卫两京是建立在英军试图登陆天津或辽东半岛,威胁根本重地的考虑上,但从实际看,此举花费甚巨,却毫无收效。英军自始至终并未进犯两京,上万野战军沦为坐守兵团,对改善东南糜烂之势毫无助益,纯属无效部署。

然而,倘若从晚清史角度观察,这次调兵具有标志性意义。它开启了19世纪中后期清朝搜刮预备队应付困局的大门,作者称之为“大动员”(the Massive Mobilization)时代。这一时期,清室为平定内忧外患,维持统治,竭力征集满蒙能战之兵,甚至征召老翁稚子投入各条战线。此举连同其他举措,固然起到续命还魂之效,令满洲皇室的统治得以延续,但也酿成诸多巨变。单就政治而论,满蒙子弟兵罄尽,导致汉人实力派地位上升,令清朝国体为之一变,从满蒙贵族联盟转化为满汉共治;由于预备队纷纷内调,致使黑龙江北岸落入俄国之手,西北陷入长期动荡,几乎脱离清朝。因而从断代史角度而言,这次调兵其实是晚清史研究的重要节点。

最后,假如研究者立足“大清史”,不拘泥于清史和晚清史的学术分野,从长时段研判,可发掘出新一重研究意义。虽然鸦片战争标志着中国近代史的开端,划定清史和晚清史的界限,但清朝在1840年后很长一段时间里,并非主动拥抱近代化。事实上,清朝统治者在1840—1860年依然试图沿用17—18世纪的成功经验来应付忧患,这次调兵就是显著案例。那些构成本文的核心要素:索伦劲旅、蒙古马队、遍及北部边疆的牧场和马群、内廷和军机处封发的满文谕折,凡此种种,都是此前清朝主宰东亚和中亚的成功要诀。这些要素到工业革命开始、军事变革日新月异的19世纪显然业已落伍,却仍被皇室奉为制胜秘笈,用来抵御“英吉利部落”(ing gi li aiman)。如前所述,英国在逼迫清朝缔约后停火,没有通过一场实战证实这些要素已是胶柱鼓瑟,致使清朝墨守过时教条,拒绝革新。直到1860年咸丰帝迭次蒙受惨败,北狩热河。因而,研究晚清史特别是军政史尤其要将目光放长远,留意那些曾在17—18世纪为清朝打天下发挥重要作用的要素是怎样在19世纪的历史洪流中变得不合时宜,被清人有意识地放弃的。唯有完整勾勒出一条从17—19世纪的脉络,才可能真实描摹出清朝史的全貌,而不至于楚河汉界,各执一词。

《近代史研究》官方订阅号

本篇文章来源于微信公众号: 近代史研究