点击左上方蓝字关注舆地学会公众号

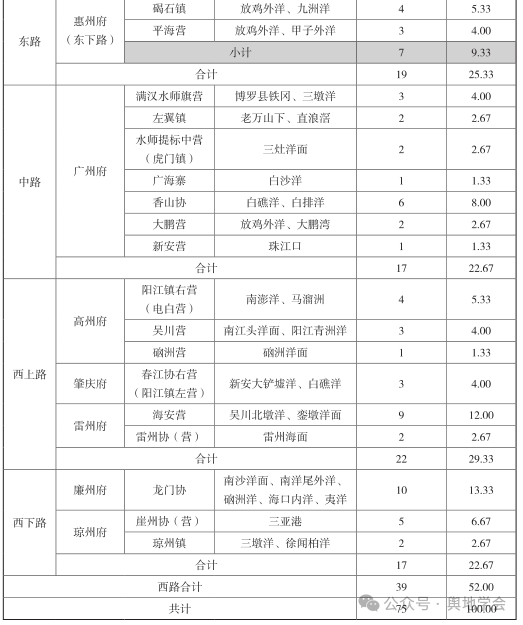

摘要:由于广东沿海复杂的海洋自然环境、水师官兵巡洋捕盗任务艰巨、激烈战事时有发生等诸方面的原因,清代广东水师官兵溺毙事件较为频繁,并呈现出明显的时空特征。在73起广东水师官兵溺毙事件中,乾隆朝总数最多,嘉庆朝年均数量最多,嘉庆以后广东水师官兵溺毙事件急速减少,与广东水师巡洋制度的逐渐败坏不无关系;在15起事件有明确的季节或月份记载的相关溺毙事件中,秋季最多,夏季次之,秋八月则是最多的月份,这与广东沿海台(飓)风发生的季节性规律有关;从空间上来说,包括西上、西下二路的广东西路出现溺毙事件的人次约占全省总数的52%,其比例要远远高于广东东路和广东中路,这显然与广东西路海岸线较长、水师巡防海域范围较广,而且海洋自然环境较为险恶有关。

关键词:清代广东水师;巡洋会哨;溺毙事件;时空特征

陈祺楠,暨南大学历史地理研究中心硕士研究生

郭文毅,暨南大学附属实验学校

本文为国家社科基金冷门绝学研究专项学术团队项目“明清广东海防地理史料的整理与研究”(20VJXT004)阶段性成果。

文章原载于唐立鹏主编:《明清海防研究》(第十七辑),广州:广东人民出版社,2024年。限于篇幅,注释部分有所删减,如有需要,请核对原文。

有清一代尤其是清前中期,为维护广东沿海一带的海防安全,广东水师巡洋会哨制度逐步完善,海防战事也时有发生。近年来学界对清代广东水师巡洋会哨制度、内外洋划分准则、海防地理等问题,已有较多研究成果,但关于广东水师官兵巡洋会哨或海战过程中所发生的溺毙事件较少受关注。本文尝试根据清代与民国时期广东方志、《广东海防汇览》、《清实录》、《清国史》等相关史料所见清代广东水师官兵溺毙事件的相关记载,对这一时期广东水师溺毙事件发生的时空特征略作探析。

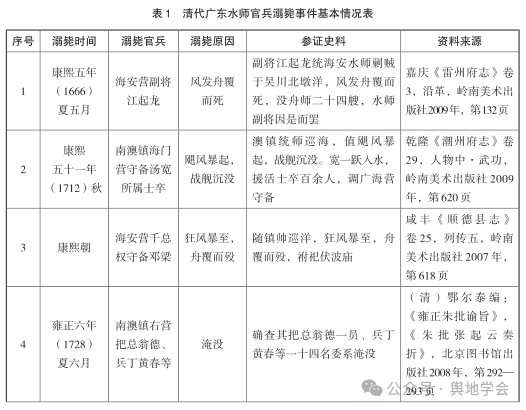

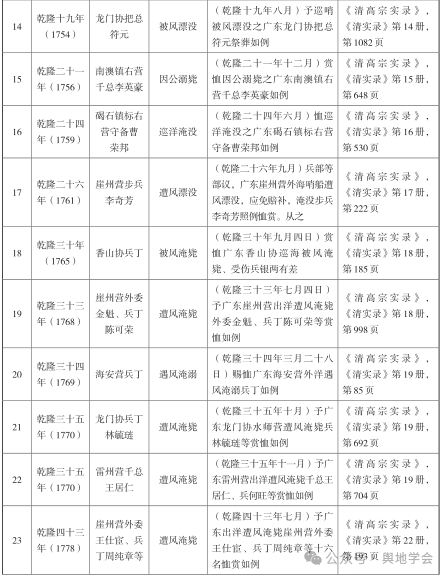

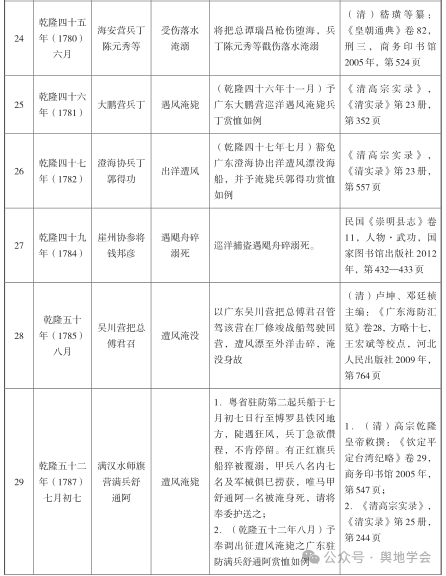

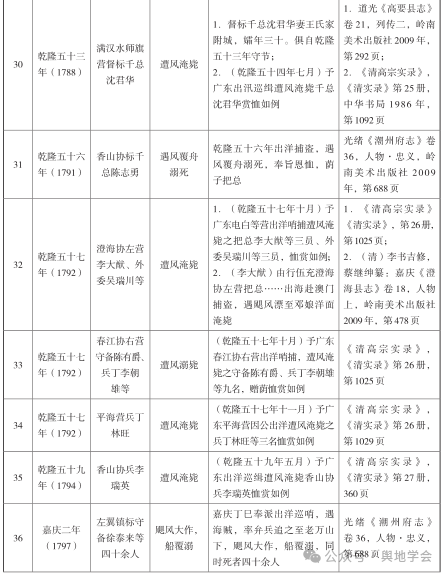

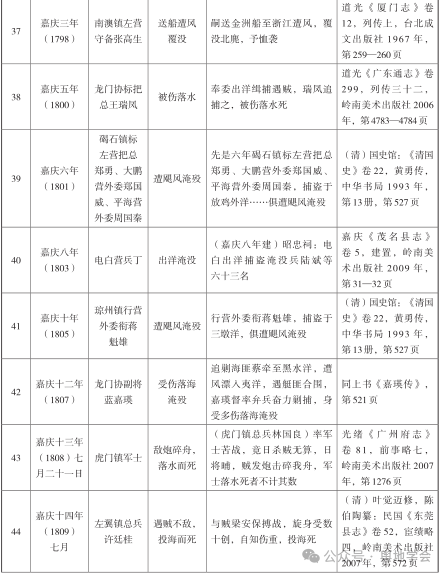

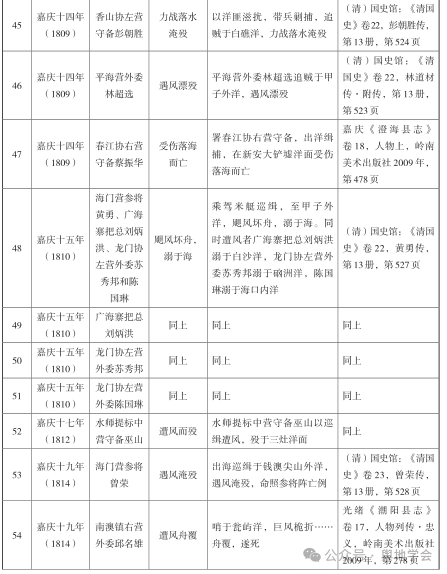

为了加强海域管控,清初沿袭了明代的水师巡洋会哨制度。康熙二十八年(1689)清政府“议准水师总兵官不亲身出洋督率官兵巡哨者,照规避例革职”,此后广东水师巡洋章程不断修订细化,由此保障广东水师巡洋会哨事宜能够落实开展。广东水师的巡洋会哨,从康熙年间一直持续到了清末,水师官兵溺毙情况时有发生。根据清代与民国时期广东方志、《广东海防汇览》、《清实录》、《清国史》等相关史料统计,清代广东水师官兵溺毙事件共有73条记载,具体情况参见表1所示。

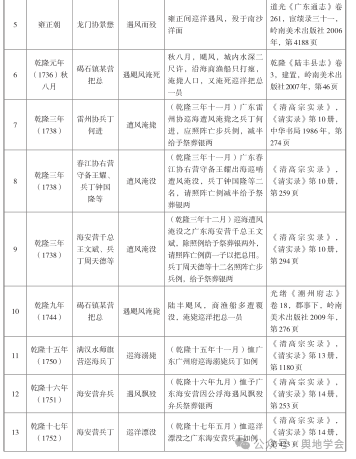

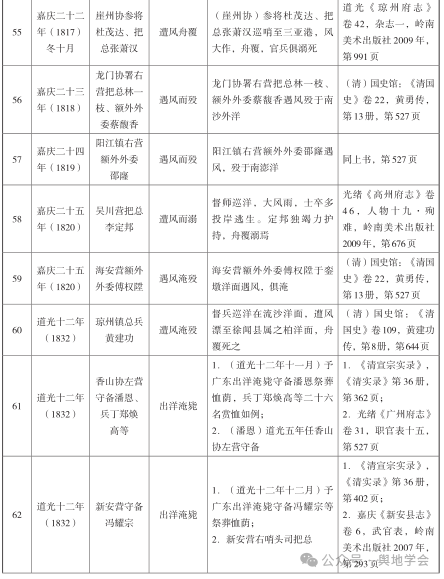

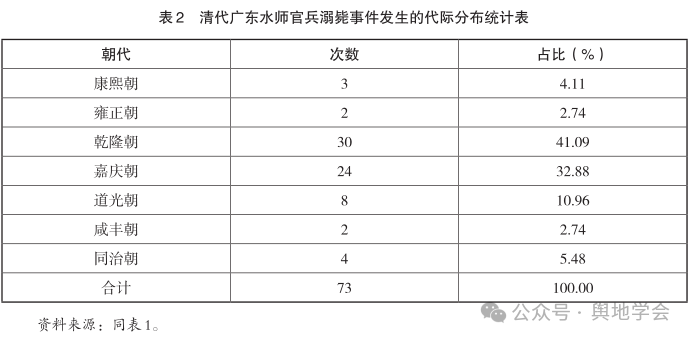

从表1可以看出,有清一代,大致从康熙五年(1666)至同治十三年(1874)的209年间,相关史料共记载了73起广东水师官员溺毙事件,其间年均发生毙事件0.35起,总体频率不是很高。但是如果按照各代来统计,清代广东水师官兵溺毙事件发生的代际差异却是相当明显的(参见表2所示)。

由表2可以看出,广东水师官兵溺毙事件在康熙朝共发生3起,雍正朝2起,次数都相对较少。到了乾隆朝,水师官兵溺毙事件迅速增加,记载数高达30起,约占溺毙事件总数的41.09%,是清代广东水师官兵溺毙事件记载最多的时期。嘉庆朝则有24起,仅次于为乾隆朝,约占溺毙事件总数的32.88%,是清代广东水师官兵溺毙事件记载次多的时期。值得注意的是,乾隆帝在位60年,相当于每两年发生一次毙事件,而嘉庆朝仅有25年,平均几乎每年都有溺毙事件的发生。由此说明,从康熙朝到嘉庆朝,广东水师官兵溺毙事件发生的频率呈明显增加趋势,在嘉庆朝时水师官兵溺毙事件发生的频率达到了最高峰。而在嘉庆以后,水师溺毙事件的发生呈现急速减少的趋势,道光朝溺毙事件锐减为8起,咸丰朝再减为2起,同治朝有4起,略有回升,但同治以后也再无广东水师毙事件发生的相关记载。

从1中还可以看出,在73起清代广东水师官兵溺毙事件中,只有嘉庆三年(1798)南澳镇左营守备张高生因送金洲船至浙江遭风覆没于北麂洋面,这起广东水师官兵溺毙事件与广东水师巡洋捕盗无关,并且是发生在广东以外洋面,其他都是发生在广东近海洋面或河口一带河面,显然清代广东水师官兵溺毙事件发生的代际差异,是与清代广东水师巡洋会哨制度的发展密迩相关的。

康熙初年东南沿海海域局势不稳定,“当时因郑成功父子窃据台湾,犯江、浙、闽、粤,招诱平民,劦为死党,寇势滋蔓,沿海骚动,不得不创立禁例,以大为之防”,虽然实行海禁政策,但广东水师出洋缉盗的过程中也发生过意外溺毙事件。据道光《广东通志》记载:“江起龙,江南徽州人。顺治十三年任水师参将,驻扎白鸽寨通明港。始至营署俱圯,无城堑可守。起龙周视白鸽当郡城入海之口,为雷州左,无白鸽则无雷州,乃捐赀立营寨,招居民屯聚为墟市,商货毕集,声势与雷城相联络。及康三年出海,起龙遂进副将,移营海安口,兵民帖服。五年,出洋捕盗,风发舟覆,起龙殒焉。”另据嘉庆《雷州府志》记载:“(康熙)五年丙午夏五月,副将江起龙统海安水师剿贼于吴川北墩洋,风发舟覆而死,没舟师二十四艘,水师副将因是而罢。”康熙五年(1666)海安营水师副将江起龙带队出洋捕盗,竟然因飓风没了24艘战船,可见巡洋船队规模不小。另据乾隆《潮州府志》记载,汤宽“由行伍拔补海门守备,矫捷过人,习水性”,康熙五十一年(1712)秋,“澳镇统师巡海,值飓风暴起,战舰沉没。宽一跃入水,援活士卒百余人,调广海营守备”。在此次海难中,汤宽直接救起落水士卒百余人,可见所带巡洋士卒人数也是不少的。

雍正朝年份较短,广东水师官兵溺毙事件只有2起。不过,这一时期水师官兵毙抚恤制度逐渐成熟,南澳镇右营把总翁德“雍正六年六月二十二夜巡洋,飓风覆溺”,溺毙事件发生后地方官员将相关情况上报了朝廷:“今有雍正六年六月内,南澳镇右营巡海六号缯船一只遭风飘溺淹故官兵一案,遵奉恩旨照例应赏给淹没兵丁,每名银五十两,生存兵丁每名银三十两,前此镇臣未经给发,今据臣标右营游击王栋详请,将领到广东布政司库银二千零八十两,会同文员唱名散给。臣因事关恤赏,有冒滥,随复细加确查其把总翁德一员、兵丁黄春等一十四名委系淹没。”广东地方当局在核实水师官兵巡洋溺毙与生存情况以后,根据朝廷颁布的抚恤条例,从广东布政司库银支出抚金,会同文员唱名散给,其具体操作程序已日渐规范和成熟。

乾隆朝广东水师官兵溺毙事件多达30起,既与这一时期广东海防形势吃紧有关,也与水师巡洋章程与抚恤制度进一步完善有关。不过,嘉庆朝却是清代各个时期中广东水师官兵溺毙事件发生最为频繁的一个时期,嘉庆朝25年间共发生了24起。嘉庆年间的海盗活动较之乾隆时期更为猖獗,水师官兵在与海盗激烈交战之际受伤落海或战败投海淹毙之事时有发生。如嘉庆十三年(1808)“七月虎门镇林国良率师出海捕张保,谍知官军至,预伏战舰于别港。先以数舟迎之佯败,国良觇其舟少,以二十五艘追之。及孖洲洋,贼舟遽合,绕国良舟三匝。自辰至未,国良不能出,致死奋战。保立阵前,国良发巨炮击保,其弹子及保身而泻,众惊以为神。未几,贼逼国良舟,保先锋梁皮保先飞过船,众蜂拥而过。国良率军士苦战,竟日杀贼无算,日将晡,贼发炮击碎我舟,军士落水死者不计其数”。另有史料记载,许廷桂于嘉庆十四年(1809)六月护理广东左翼镇总兵,“七月廷桂与游击林孙等剿海盗屯师桅甲门。初九日黎明,天阴雨,贼梁保率船数十人磨刀洋,廷桂督师迎敌,获其三船,贼多淹毙,乘胜奋击,梁保歼焉。会张保以二百艘猝至直冲廷桂舟,时锚碇未拔,猝遇贼不能脱,将士皆失色。廷桂大呼曰:‘尔等皆有父母妻子,宜奋勇击贼,我荷朝廷厚恩,脱有不测,惟以一死报国耳!’军士皆感激奋力死斗自晨至西,杀伤相当,虽寡众不敌,而互持不下,转战至直浪。值东南风作,贼反得风势,纵火延烧三十余艘。廷桂舵楼被焚,舟胶不动。贼蜂拥而上,犹手刃十数人,与贼梁安保搏战,旋身受数十创,自知伤重,投海死”。

道光朝有明确记载广东水师官兵的溺毙事件只有8起,较之乾隆、嘉庆两朝有大幅度减少。值得注意的是,从道光十三年(1833)到道光二十年(1840)鸦片战争爆发时的8年间,竟然只出现了1次广东水师官兵巡洋溺毙的记载,这在一定程度上反映了鸦片战争前夕广东水师巡洋捕盗力度的减弱。这种情况的形成,一方面当与广东水师巡洋会哨制度的逐渐败坏有关,另一方面也与林则徐、关天培等负责广东海防的要员们过于强调广东中路的省城与珠江口一带江防、城防的炮台体系建设和木排铁链等保守性海防体系的打造有关。至于咸丰朝与同治朝,总共只出现了6次广东水师官兵的溺毙事件,而同治朝以后再无相关记载,这当与广东水师巡洋制度的逐渐败坏不无关系。

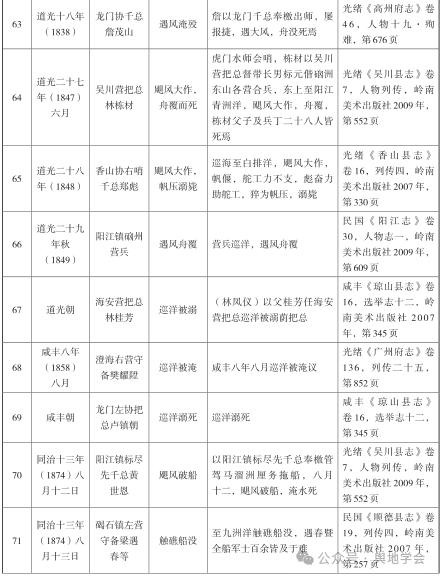

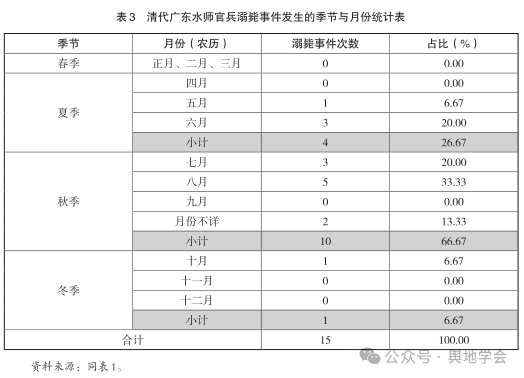

在73起清代广东水师官兵溺毙事件中,有15起事件有明确的季节或月份(参见表3),可据以研究分析清代广东水师官兵溺毙事件发生的季节与月份特征。

从表3中的数据可知,在15起事件有明确的季节或月份记载的清代广东水师巡洋溺毙事件记载中,秋季最多,共有10起,占总数的66.67%,即213,比例甚高;夏季次之共有4起,占总数的26.67%,即4/15;冬季只有1起,占总数的6.67%,不及一成;春季没有1起,虽然说可能与统计样本数不足有关,但大致也反映出整个春季都是清代广东水师官兵较少发生溺毙事件的季节。

如果按月份来分析,在全年12个月中,秋八月是广东水师官兵毙事件发生最多的月份,在15起事件有明确的季节或月份记载的清代广东水师巡洋事件中占了5起,即占总数的33.33%或1/3;六月与七月次之,均各占了3起,即各占总数的20%或115.六、七、八这三个月合计之,则共有11起,即占总数的73.33%。五月与十月均名有1起,均各占总数的6.67%,即1/15,占比是相当小的。至于其他的正、二、三、九十一、十二各月,均无相关数据,自然都是清代广东水师官兵较少发生溺毙事件的月份。

清代广东水师官兵溺毙事件发生的季节与月份特征的形成,虽然与广东水师巡洋会哨制度不无联系,但更多的却是与广东沿海台(飓)风发生的季节性规律有关。

清前、中期为缉捕盗贼、守护海域安宁,要求沿海各省组织水师官兵在本省海城内开展巡洋事务。广东水师的巡洋会哨制度初建于康熙四十三年(1704),是年清廷覆准“广东沿海地方派定千把总带兵会哨,副参将每月巡察,每年春秋之际委令镇臣统巡”。即对广东水师分巡、总巡的时间和官阶做了规定,副将、参将等每月分巡,总兵于每年春秋两季出洋总巡。广东水师巡哨的出巡日期、会哨洋面、都巡将领皆有定制。起初广东分头东、中、西三路,乾隆元年(1736)又将西路分为上路及下路,在巡洋时间的分配上,依照水师官弁的建议,将巡洋时间分成两班,大致情况是“每年自二月起、至九月止,分上下两班巡查,自十月至次年正月,因风信常,未有统巡之员,难资弹压”。乾隆四十六年(1781)修订广东巡洋会哨章程,调整了巡洋会哨时间,“各路巡洋每年设定六个月为一班,上班自正月初一日起,至六月底止;下班自七月初一日起,至十二月底止,递相更换,周而复始,于洋面较为周密。至统巡各员例应会哨,上班仍以三月初十、五月初十为期,毋庸更易。下班统巡各员,既改于七月初一日出海,而旧定会哨之期系于是月初十,为期太迫,恐难如期会哨。应将下班会哨之期改为八月初十、十月初十,俾免迟误”。

虽然清前中期广东巡洋会哨制度多有调整,但按照规定各路分巡全年12个月里都要执行,只是统巡各员会哨的时间后来明确为三月初十、五月初十或八月初十、十月初十。这样,如果参照清代广东水师巡洋制度而言,每年各月水师官兵巡洋捕盗过程中发生的溺毙事件应当大体相当,或者至少每年三月、五月、十月等规定会哨月哨与八月一样,都应当是溺毙事件的高发月份。但实际溺毙事件的高发月份集中于夏六月、秋七月、秋八月这三个月,冬、春两季较少,这就不能不从广东沿海的台(飓)风发生的季节性规律来分析。从表1所列73起广东水师官兵溺毙事件发生的溺毙原因来看,绝大多数确实与水师官兵巡洋捕盗过程遭遇台(飓)风而发生不幸有关,即主要原因是“风发舟覆而死”“遭风而溺”或者因遭风而致“触礁船没”等类情形,只有一少部分是水师官兵与敌交战过程中“受伤落海淹殁”“敌炮碎舟”或者“投海而死”等情形,其中后一类情形在表3所列的15起事件有明确的季节或月份清代广东水师巡洋溺毙事件中也只有2例。

乾隆《南澳志》的作者认为,“风信潮汐,哨巡之先务也”,“风信清明以后地气自南而北则以南风为常风,霜降以后地气自北而南则以北风为常风。若反其常则台将作,不可行舟”。海洋或近海一带风之大者称之为“爬风”或台风,而夏季正是颶风盛行的季节,“南海飓风之发生,以六至十一之六个月较多,十二至次年五月之六个月较少,即多分布于夏、秋二季,而以冬、春二季为少”。夏秋的台风同时也带来了特大的波浪,“月均波高最大月份多出现在夏秋间台风频发的月份”。夏秋多台风,尚可以躲避,而农历八月间风向不定,危险更大,“海上风有定信,如早东则晚西,早南则晚北,惟八月风无常信,故八月最难出海”。秋八月不仅风向未定,连带着潮水涨退无期,“广州去大海不远二百里,每年八月,潮水最大,秋中复多飓风,当水未尽退之时,飓风作而潮又至,遂至波涛溢岸”。农历八月对于广东水师巡洋会哨来说较之其他季节月份来说更为凶险。这可能正是清代广东水师官兵溺毙事件高发月份集中于夏六月、秋七月、秋八月,尤其多发于秋八月的最主要原因。

清初广东海防分路与明中后期一样,分为东、中、西三路,乾隆元年(1736)覆准“广东西路洋面分为上下二路,自春江至电白、吴川、硇洲为上路。上班以春江协副将为总巡,下班以吴川营游击为总巡。率领春江、电白、吴川、洲各营员为分巡,均于放鸡滩洋面会巡至硇洲一带。自海安至龙门为下路,上班以海安营游击为总巡,下班以龙门协副将为总巡。率领海安、龙门各营员为分巡,均于琼州洋面会巡所属一带。至上路之电白营游击上班随巡,听春江协副将统领,电白营守备下班随巡,听吴川营游击统领。如遇本营洋面失事,分别题参”。由此可知,乾隆初年广东海防又分为东路、中路、西上路和西下路共四路。嘉庆十五年(1810),总督百龄会奏言:“拟于虎门东大鹏营所辖之佛堂门起至虎门迤西广海寨所辖之大澳止一带洋面区为中路,设船三十号;南澳镇、澄海协、达濠、海门等营所辖洋面区分东上路,设船三十号;石镇、平海营所辖洋面区为东下路,设船二十号;新设之阳江镇、广海、电白、东山等营所辖洋面区为西上路,设船二十号;新设之海口协、龙门协、海安、崖州等营所辖洋面区为西下路,设船三十号。得到清廷批准执行。当年奏定的《分段派拨巡洋章程》中也明确说:“粤东洋面向分东、中、西三路,西路海道广阔,又有西上路、西下路之分。兹厘定巡洋章程,东路南澳、碣石海道绵长,亦应分别上、下两路,派船巡缉,以专责成。”于是广东海防又有五路之说。不过,就整个清代尤其清前、中期广东水师巡洋会哨事宜而言,普遍认同的还是东、中、西上和西下四路说。

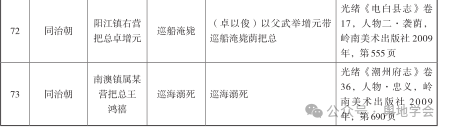

在表1所统计的清代广东各路水师官兵75人次的溺毙事件中,只有1次是发生在浙江沿海的北麂洋面,另有2次分别是发生在惠州府博罗县铁冈一带的东江河面和廉州府境外的“夷洋”,其余72次均发生在广东沿海的内外洋面或港口。这里据表2中的有关统计数据,按照广东海防东、中、西上和西下四路说对清代广东水师官兵溺毙事件发生的空间分布特征略作分析。

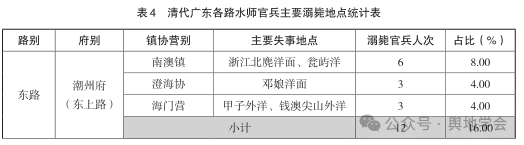

广东东路包括潮州府和惠州府,两府共发生水师官兵溺毙事件19人次,约占全省总数的25.33%,在广东海防四路中居于第二位。在东路诸镇协营中,又以潮州府南澳镇惠州府碣石镇所属水师官兵发生溺毙事件的人次较多,其中南澳镇有6人次(含浙江沿海的北麂洋面溺毙事件),约占全省总数的8%;石镇有4人次,全省总数的5.33%。“南澳一镇为天南第一重地,是闽粤两省门户也,镇南之法以搜捕贼艘为先”,而“碣石城三营,襟山带海,南临汪洋,所有营汛在在俱关紧要”。潮州府南澳镇、惠州府碣石镇所属水师官兵之所以较为频繁地发生溺毙事件,当与这两地海防区位重要、海洋形势复杂、巡哨任务较重有关。

广东中路出现溺毙事件11人次,约占全省总数的22.67%,与西下路并居末位。不过广东中路只有广州一个府,如果从府别角度来分析,广州府毙官兵人次则居全省沿海8府之首位,这从一个侧面反映出广东海防中路即省府珠江口一带,从明嘉靖后期葡萄牙人人居澳门以来,一直到清代后期,都是全省海防重心之所在,海防形势之严峻、水师官兵巡洋的溺毙情况之严重均超过广东沿海其他7府。在中路诸镇协营中,又以香山协所属水师官兵发生溺毙事件的人次较多,共有6人次,与东路南澳镇有相;左翼镇与水师提标中营(虎门镇) 所属水师官兵发生溺毙事件合计也有4人次。这在一定程度上反映出珠江口东西两侧内外洋海域在全省海防体系中的重要战略地位。当然,广州府珠江口一带水师官兵溺毙事件发生比较频繁,除了这里是省城海防的重点区域、巡哨任务较重以外,还与嘉庆年间发生了多起激烈的海战有关。如嘉庆十三年(1808)七月虎门镇总兵林国良率师出海剿捕张保,在孖洲洋遇伏,“国良率军士苦战,竟日杀贼无算,日将晡,贼发炮击碎我舟,军士落水死者不计其数”,本人也被敌刺死。次年七月护理广东左翼镇总兵许廷桂与游击林孙等剿海盗屯师桅甲门,大败梁保船队于磨刀洋,但“张保以二百艘猝至,直冲廷桂舟,时错碇未拔,猝遇贼不能脱”,“虽寡众不敌,而互持不下,转战至直浪滘。值东南风作,贼反得风势,纵火延烧三十余艘。廷桂舵楼被焚,舟胶不动。赋蜂拥而上,犹手刃十数人,与贼梁安保搏战,旋身受数十创,自知伤重,投海死”。同年,香山协左营守备彭朝胜“以洋匪滋扰,带兵捕,追贼于白礁洋,力战落水淹殁”。

广东西路海域辽阔,巡洋范围大,乾隆初年分为西上路和西下路。从表4中的统计数据来看,西上路出现溺毙事件22人次,约占全省总数的29.33%,在广东海防四路中居于首位;西下路出现溺毙事件17人次,约占全省总数的22.67%,与广东中路相同。如果将西上路与西下路合计,则多达39人次,约占全省总数的52.00%,已超过全省半数,其比例要远远高于广东东路和广东中路,这显然与广东西路海岸线较长、水师巡防海域范围较广而且海洋自然环境较为险恶有关。西下路廉州府的龙门协与西上路雷州府的海安营分别发生溺毙事件10人次与9人次,不仅是所在路之镇协营中最多的,同时在全省四路诸镇协营中也名列前茅。乾隆年间有官员提到,“龙门一协,水陆相兼,其所辖防城等处陆路塘汛环绕十万大山,北连西粤,西接安南,乃全省西路喉,实非专管水师各协营可比。而硇洲居龙门之东,与吴川、雷州等协营声势联络,呼吸相通,又与毗连西粤、安南之紧要汛防有间。从前议令该副将远涉海洋前至硇洲会哨,往返三千数百里,实有顾此失彼之虑。且自龙门至硇洲,海道危险,砂礁错杂,中间并无泊船处所,而巡期又在七月,时届初秋,暴飓靡常。故自乾隆十八年奉行会哨以来,该协频有击碎战船、淹殁弁兵、沉失器械动项”。龙门协所管海域辽阔,海洋环境复杂,初秋时节暴常,水师官兵巡洋具有高风险性,故发生溺毙事件人次较多。至于海安营,如表1所示,在康熙五年(1666)出现了溺毙记载,是清代广东水师最早出现溺毙记载的营协,一直到道光年间,屡有水师官兵溺毙事件发生,巡哨风险也长期存在。

值得注意的是,广东西路不仅水师官兵溺毙事件发生次数多,而且某些单次溺毙事件中官兵溺亡人数也是非常大的。如道光元年(1821)是清廷抚广东水师官兵人数最多的一年,此年七月“予广东巡洋淹毙署把总林一枝、外委邵窿、蔡馥香祭葬恤荫,兵丁林奇陞等七十二名赏恤如例”,同年十二月“予广东出洋淹毙把总詹茂山、外委傅权等祭葬恤荫,兵丁郑天进等二百十六名赏恤如例”。道光元年全年两次抚恤共涉及广东水师官兵293名,相关抚恤记录提到的把总林一枝、茂山、外委邵窿、蔡馥香均属于西下路龙门协,外委傅权(全名似当作傅权陞)属于西上路海安营,均是广东西路的水师官员,兵丁林奇陞、郑天进等也是广东西路的兵丁。这也从一个侧面说明,包括西上、西下二路的广东西路,由于水师巡防海域范围较广,又时有遭风舟覆之虞,虽然不是全省海防重心之所在,但若单纯从海洋自然环境方面而言,实际上却是整个广东沿海最为危险的海域。

有清一代尤其是清前、中期,为维护广东沿海一带的海防安全,广东水师巡洋会哨制度逐步完善,海防战事也时有发生。由于广东沿海复杂的海洋自然环境、水师官兵巡洋捕盗任务艰巨、激烈战事时有发生等诸方面的原因,清代广东水师官兵毙事件较为频繁并呈现出明显的时空特征。在康熙五年(1666)至同治十三年(1874)的209年间出现的73起广东水师官兵溺毙事件中,康熙朝、雍正朝的记载相对较少,乾隆总数最多嘉庆朝次之,但年均数量最多;嘉庆以后,广东水师官兵毙事件呈现急速减少的趋势这与广东水师巡洋制度的逐渐败坏不无关系。

在73起清代广东水师官兵湖毙事件中,有15起事件有明确的季节或月份,在这15起溺毙事件中,秋季最多,夏季次之;如果按月份来分析,在全年12个月份中,秋八月是广东水师官兵溺毙事件发生最多的月份。清代广东水师官兵溺毙事件发生的季节与月份特征的形成,虽然与广东水师巡洋会哨制度不无联系,但更多的却是与广东沿海台(飓)风发生的季节性规律有关。

清代广东水师官兵溺毙事件也存在明显的空间分布特征。广东东路的潮州府和惠州府共发生水师官兵溺毙事件19人次,约占全省总数的25.33%,其中又以潮州府南澳镇惠州府碣石镇所属水师官兵发生溺毙事件的人次较多,当与这两地海防区位重要、海洋形势复杂、巡哨任务较重有关;广东中路出现溺毙事件11人次,约占全省总数的22.67%,广州府珠江口一带水师官兵溺毙事件发生比较频繁,除了这里是省城海防的重点区域、巡哨任务较重以外,还与嘉庆年间发生了多起激烈的海战有关;广东西上路出现溺毙事件22人次,西下路出现17人次,二路合计则多达39人次,约占全省总数的52.00%,已超过全省半数,其比例要远远高于广东东路和广东中路,这显然与广东西路海岸线较长水师巡防海域范围较广,而且海洋自然环境较为险恶有关。

编辑 | 不榖

本篇文章来源于微信公众号: 舆地学会