在中国研究: 全球史、江南区域史与历史人类学

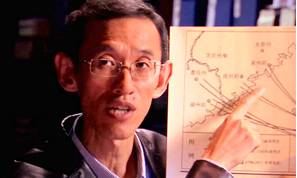

赵世瑜:出生于1959年8月,四川成都人。北京大学历史学系教授。博士生导师。北京师范大学乡土中国研究中心主任、北京大学文化发展研究院历史文化研究所所长。代表作有《腐朽与神奇:清代城市生活长卷》

近年来,关于20世纪70年代以后在美国兴起的“全球史”或“新世界史”,经过学界的介绍,在中国史世界已广为人知。在不同研究领域中,多有将“全球史”概念引入,以促进本领域研究深化之举。无论是作为传统国家、帝国,还是民族国家,在全球史看来,中国只是一个区域而已,所以,区域史研究与全球史研究究竟应该具有怎样的关系,或者怎样在区域研究中体现全球视野,还是可以略做讨论的。

1. 区域史研究与全球史的兴起

根据大体上已有共识的看法,所谓全球史,即指全球关联与全球性互动的历史。《全球史读本》的主编之一本特利认为,全球史研究的主题包括跨文化贸易、物种传播与交流、文化碰撞与交流、帝国主义与殖民主义、移民与离散社群等。人们很容易看出,这些主题在人类学研究以及社会—文化史研究中极为常见。事实上,全球史不过是在人类学观念影响下,社会史与文化史研究这两个新史学的主力军不断壮大、发展的结果。刘文明已经指出,麦克尼尔的世界视野从方法论上说主要得益于人类学的启迪,同时指出他的《欧洲历史的塑造》一书,实际上是为国际人类学与民族学大会准备的。麦克尼尔本人也明确提到,他关于文化借鉴的重要性的认识,以及后来他写作《西方的兴起》一书,是受到美国的人类学家的影响,比如他提到的威斯勒(Clark Wissler)、林顿(Ralph Linton)和雷德菲尔(Robert Redfield)。这些人物及其思想当然是20世纪中叶人类学的代表,全球史的兴起实际上与20世纪中叶以后的世界变化有更直接的联系。

众所周知,全球史的兴起或可以几部重要著作的出版为标志,如前述麦克尼尔的《西方的兴起》(1963年)、斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》(1970年)、沃勒斯坦的《现代世界体系》(1974年),等等。这个时期,正是从“冷战”的高峰(古巴导弹危机)到反思“冷战”(越战结束)的时期,这是欧洲中心主义或西方中心主义破灭,以及反思现代性的最重要的时代背景。与此相配合的,便是意识形态领域和知识界中的“去中心”(de-centralization)。“去中心”当然是后现代主义的重要特征,我们原来秉持的单线进化论、中心—边缘观念被日益解构,而现在主张的文化多样性等等则是“去中心”的产物。所以,也有学者将全球史的产生定时为20世纪90年代和世纪之交,并不令人惊奇。

但是,对现代性的反思和批判必然伴随对“宏大叙事”的批判,全球史不会重蹈以往“通史”的覆辙吗?在这一点上,全球史必须小心翼翼。萨森迈尔注意到,“20世纪80年代兴起的所谓‘文化转向’虽与上述普世模式发生抵牾,但却同样注重跨地区的运动”;主张“任何全球史研究必然要权衡普世与个别之间的关联,既要关注全球框架下区域内部的多样性表现,又要明察各种区域力量的全球维度”。可以这样说,在对付以民族国家为叙事单元的某某中心主义时,以强调社会—文化多样性为切入点的社会—文化史——往往表现为区域史——作为前驱,而以强调跨区域联系的全球史则以前者后盾的面目出现。因此,全球史的兴起与展开无法与人类学、社会史、文化史等等脱离干系。如果稍微具体一点地讨论全球史与人类学、社会史、文化史的渊源关系,我们至少可以有以下几条理由:

首先,诚如刘志伟所强调的,社会—文化史研究从人的动机和行为入手,而不是从国家意志入手,这样,无论是帝国、王朝,还是民族国家,都必然从历史研究的至高无上的地位跌落下来。

其次,由于社会、文化的特性,研究者更加强调关联、互动、连续性,而不像传统政治史研究那样强调革命和断裂,这种关联和互动不仅指社会、文化的网络,也包括政治、经济等方面的联系。

第三,社会—文化史研究经常表现为区域研究,从一开始,区域研究就不是目的,而是过程。正是由于区域的多维度特点,导致区域研究本质上必然是一种关于关联和互动的研究。第四,既然社会—文化史研究从人出发,就必然关注所有个体和群体的人,关注与他们的生存密切相关的一切事物,这就导致研究的对象变得包罗万象,从而使关注关联和互动变得不可或缺。

就此而言,彭慕兰曾提醒全球史或新世界史的从事者们,全球史或新世界史的先驱除了世界体系论以外,还有布罗代尔以及年鉴学派的“整体史”,而这主要是关于日常生活的社会史;另一条路径就是区域研究,“这些区域研究强调概念化和跨学科,而这与社会史极其契合”。对这一点,中国大陆研究全球史的学者很少提及。由于在中国大陆,研究社会—文化史的学者主要在中国史领域,而倡导全球史的主要是世界史学者,而研究世界史的中国学者又较少研究社会—文化史。因此,或许有点“危言耸听”地说,如果没有从事过或至少比较了解社会—文化史研究的话,我们的全球史研究就会先天不足,甚至可能半途而废。

2. 建立关联:关于江南区域史的反思

回顾全球史的前世今生,我们发现,如果将其主要特征概括为突破民族国家的分析框架、整体史的观照、反欧洲中心和跨学科方法的话,它与布罗代尔为代表的年鉴派范式、人文地理学或文化地理学的研究主题,以及文化—社会人类学的视角存在千丝万缕的联系。

我们知道,从布洛赫到拉迪里,大都是做区域研究的,布罗代尔的《腓力二世时期的地中海与地中海世界》虽也是区域研究,但是也已突破了民族国家的叙事框架,到1979年,在其《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》一书中,他便写道:“我立足于长时段,根据过去和现在的辩证关系,从时间上进行比较。这种方法从未使我失望。我还从地域上进行尽可能广泛的比较,因为在力所能及的条件下我把自己的研究扩展到全世界,使之‘世界化’。”

在20世纪的传统文化地理学研究中,文化源地、文化扩散、文化区,空间、地方与文化,以及文化景观,就是最为核心的主题。至于人类学的研究,用最为概括性的话来表述,就是它“力图解释世界上各种社会和文化的不同,但将各种各样的社会系统和人类关系之间的相似之处形成概念并加以理解”,要达到这个目的,微观的个案研究以及比较研究是不可或缺的。具体来说,人类学是研究异文化的,或者是意欲通过理解异文化来理解本文化的,因此,跨文化的视角(cross-cultural perspective)是贯穿始终的,同样因此,整体的视角(holisticper spective)也是贯穿始终的。在这些领域,20世纪上半叶就已有大量经典性的成果,那么,分享上述观念的全球史的意义在哪里呢?

全球史的意义在于建立关联。

几乎从一开始,江南区域史的研究就是与更大空间的历史过程联系在一起的。王家范在一篇序言中“寄语‘江南史’后生”说:“在更大的中国历史网络中,‘江南史’只是其中的一个网络区域,它外与其他区域(甚至世界)有经纬线相连,而内部又是由东西南北许多小网格联体组合。”因此倡导一种“立体的、多线交叉的、互相关联的‘整体性’思维”。这当然是有感而发,而本次会议的主题,显然就是对王家范呼吁的响应。

把江南区域史研究与全球性问题联系起来的,是对现代化问题的讨论。就中国来说,这可以上溯到20世纪中期关于“资本主义萌芽”问题的讨论,由此延伸到李伯重的《江南的早期工业化》。在国外,森正夫、滨岛敦俊、岸本美绪的江南史研究——无论是早期的具有“革命史”背景的土地所有制研究、民变研究和乡绅研究,还是最近的关于16~17世纪的秩序问题的研究,都把江南视为时代变化的地区缩影;众所周知,彭慕兰的《大分流》也以江南或东南沿海地区作为比较研究的中国一方代表。近20年来中国学者对江南市镇、士绅、商团等城市组织的研究,也基本上是沿着现代化研究的脉络。

谢湜的新著《高乡与低乡》试图超越这一延续了40年的问题意识。当然,他的研究起点还是对“唐宋变革论”和“资本主义萌芽论”的反思。他在处理11~16世纪600年左右的历史时,找出了11世纪、13世纪后期~14世纪和16世纪这三个“重要时段”,分别描述了太湖流域以东地区区域结构的这三次整体转变。但是,他并没有回应最初反思的问题起点,并对这些转变过程进行新的理论概括。甚至,其中第一个和第三个时段与传统的“唐宋变革论”和“资本主义萌芽论”是基本一致的。在这些重要的转变过程中,外部因素如海外贸易的影响似乎是无足轻重的,“倭寇”问题也只是一笔带过,这似乎暗示,自11世纪至16世纪,这里的结构性变动基本上可以在一个区域内的、原有的历史走向中加以把握。但由此他对“唐宋变革论”和“资本主义萌芽论”的潜在回应就只是针对其中的“断裂—延续陷阱”,只是更强调论断的弹性和整体性,而放弃了讨论上述问题的历史分期内核。他所做的是告诉你这里是怎样的和为何如此,似乎要将概括这些变动的工作留待日后。

当然,简单地套用某种社会理论是不可取的,对区域历史过程的具体而整体的分析是十分必要的。而且,做出某种宏观判断往往是困难的,也是危险的。但是,区域研究的目的究竟是什么呢?或者说,历史人类学的区域研究究竟应有怎样的理想?大约70年前,费孝通先生曾写道:“社区分析的初步工作是在一定时空坐落中去描述出一地方人民所赖以生活的社会结构;……第二步工作是比较研究,在比较不同社区的社会结构时,常发现了每个社会结构有它配合的原则,表现出来的结构的形式也不一样。”最近,科大卫先生也重申:“我们的目标远远不止撰写一村一地的历史,我们的目标更为远大,但要达致这些远大的目标,我们每个人的历史人类学研究也不应是孤立的个案,而是整合研究的一部分。”我们当然不是靠做简单的加法来达致这种整合研究(这一点刘志伟已经指出过),历史学者的工作其实就是发现和建立关联,即按照某种历史逻辑,对特定时空中的那些看似无关的历史碎片建立关联,然后,对这些关联做出判断。从区域史研究到全球史研究,就是从建立一个空间内部的关联到建立不同空间之间的关联。

我依然觉得傅礼初(J.Fletcher)的概念有启发性。他的概念由于“新清史”以及“内亚研究”受到重视而日益为人所知。在讨论一种“整合的历史”,也即全球史的时候,他使用了parallels和interconnections这两个概念。前一词的意思是在不同的地方同时出现的相似现象,傅礼初也把它称为horizontalcontinuity,就是说不一定是谁影响了谁,而可能是由同样的原因造成的、不约而同出现的类似状况,与后一个概念“相互联系”有所区别。在区域研究的基础上,除了寻找和建立关联之外,发现和探讨这种“异地共生”现象,对于把握全球史与区域史之间的关系也是非常重要的。

傅礼初说,“在1500年时,我只看到了相互分离的历史;但到19世纪下半叶,人人都看到了相互联系”。他正是基于这个从分离到联系的全球史认识,将16世纪初到18世纪末这300年视为一个过渡性的“早期现代”。按照他当时的认识,在这300年中,首先,虽然不同时期有所起伏,世界各地的情况也不一,但总体上存在一个人口增长的趋势;其次,城市化的趋势非常明显,市镇和中等城市的数量、规模以及重要性都增长了;第三,长途贸易在继续发展,但最值得注意的是区域性的短途贸易,不仅在沿海,而且在内地大为增加;第四,城市商人阶级兴起,在文学、艺术等文化生活方面,他们的影响是很明显的;第五,宗教复兴和传教活动凸显,这是城市阶级重新审视宗教和社会的宗教价值观的结果;第六,农民暴动,这既有气候的因素、人口增加的因素,也普遍由于税收的加重,而这又与商业的发展有关;第七,游牧势力的衰落,不止是火器,而且是包括火器在内的现代战争手段所提出的新的财政需求,营造了一种新的帝国体制,是游牧势力所无法匹敌的。

傅礼初描述的这七种在全球普遍存在的表现,无疑可以在中国历史上得到印证。但问题是这说明了什么?在1500~1800年间,在英格兰、莫斯科、撒哈拉非洲、伊朗、印度、布哈拉、中国江南、南岛岛链、北美、墨西哥和巴西,共性更大还是差异更大?或者说,由于上述“异地共生”现象,各个区域之间的差异是否在逐渐缩小?要回答这些问题,在始终持有全球史视野或建立关联的问题意识之下,对区域史的深入探讨是极其必要的。在这样的方法论意义上,李伯重的《江南的早期工业化》等研究,既是传统的江南区域史的终点,又是新的江南区域史的起点。

3. 在中国研究:历史人类学视野下的江南研究

格尔兹说:“人类学者不研究村落(部落、集镇、邻里……),而是在村落里研究。”他的意思是说,并不因研究者所处在的社群,便决定了他的研究对象就只是这个社群;同时,研究者的眼界虽不应囿于某个社群,却应立足于这个社群。格尔兹的“以小见大”并不仅仅是从一个小社会看一个大世界,而是要设身处地地理解和解释这个“小”的文化之象征意义,“不是超越个案进行概括,而是在个案中进行概括”。

在这个意义上,全球史所进行的区域性比较所针对的,也应该是“概括”,而不是“地点”。夏继果认为,“全球史一定要以全球为研究单位吗?答案当然是否定的。……全球史注重探讨‘小地方’与‘大世界’的关系”。所以,对于中国学者来说,全球史研究更多地应是“在中国研究”。借用柯文的书名,就是“在中国发现关联”(discovering relevance in China)。

在任何一个区域建立历史关联,都可以是“全球性”的,也可以是“区域性”的,我们应该在不同的区域历史过程中发现尺度不一的历史关联,以充满弹性的方式来对待“全球性”或者“区域性”。新的江南区域史研究可以有不同的取向和路径,而之所以区域社会史研究时而冠之以历史人类学的名目,我以为,主要是因为文化的转向(culturalturn)。刘志伟强调的以人为出发点,应该是包含在其中的。华南研究,甚至滨岛敦俊的江南研究,是如何从经济史的取向转向了民间信仰、宗族、族群等主题的,前后的关系是什么,是值得深思的。在华南研究中,社会经济研究与社会文化研究是构成一个整体的,是回答同一个问题的;但在以往的明清江南研究中,这两个面向大多是相互分离的。同样与社会研究和文化研究出现分离的是江南的政治史研究。谢湜的研究把政区变动与社会经济研究结合了起来,冯贤亮对州县行政与江南社会、经济的关系进行了综合考察,都是很好的开端,但还有许多问题需要重新探索。换句话说,江南区域研究的突破之处可能在于整体史。

明清江南一直是关注的焦点,但要把握江南社会史的脉络,窃以为唐、五代是至关重要的阶段。人们常引用韩愈在《送陆员外出刺歙州诗并序》中说的,“当今赋出于天下,江南居十九”,像地处山区的安徽歙州,已被韩愈称为“大州”、“富州”。财政比例的扩大与区域的深度开发会产生直接的关系,但这个开发的详细过程及其与社会结构变化的关系,我们还并不十分清楚。张剑光认为,到五代时,江南的城市格局基本稳定,此后大体上没有新的城市出现。在吴和南唐,为因应社会的变化,地税和户税都改按地亩征收,夏钱秋米;闽、吴越和前后蜀的制度也大抵如此。因此,从一个较长的时段来说,江南社会发展的基本格局在这个时候开始奠定,以后的发展基本上是延续着这一走向。如果这样一个判断能够成立的话,对谢湜所说的11世纪、13~14世纪以及16世纪的“整体变动”如何定位,应该是一个饶有兴味的问题。

关于如何深化江南区域史研究或如何建立关联,可以举个例子。佛教自传入中土以来,好像就在长江以南找到了最适合发展的土壤。我们在山西看到,自北朝至宋,佛教的势力一直在基层社会扮演非常积极的角色,但自宋金元时期,道教势力就逐渐取代了这种地位。但在江南有所不同,佛教在地方社会上始终都很活跃。那么江南的这种土壤究竟是什么呢?

有学者发现,当北宋时期王朝势力进入湖南的“蛮夷”之地的时候,佛教是先锋军,在西南地区也是。但逐渐地,在这些地区民间社会的日常生活仪式中,道教系统却占据着更为重要的地位。在北方,这种情况也类似。这可能与宋代、特别是明代以后的国家礼仪系统基本采取道教系统的仪式有直接关系。这就吸引我去了解最早深入边陲地区的王朝力量,比如明代的卫所军人使用的是怎样的“礼仪标识”),除了设置管理机构外,最早建立的就是庙宇,大家熟知的奴儿干都司的永宁寺就是典型的例子。这不仅体现了“国之大事,在祀与戎”的传统,而且显示出该地及其人民进入“化内”的外在表征。

江南早早就是“化内”了,而且这里自科举制实行以来就有很强大的士大夫传统,这个士大夫传统除了可以抗衡国家,而且可以深入到民间社会。我假设,江南的士大夫传统是以佛教为“礼仪标识”的。

苏州天平山白云寺有清末的《重修白云寺记》,称“吴郡多古佛寺,山中之寺尤胜。兹寺肇自李唐,以迄宋元,白乐天、范至能、袁清容、倪云林皆尝流连赋诗”。这是说唐宝应二年永安和尚在山上建了白云庵,北宋庆历初年范仲淹因为三代祖先埋葬在那里,请求皇帝批准将此庵改为他家的功德寺,改称白云寺。此后虽经改朝换代和族人、胥吏的侵渔,先后改称忠烈庙和文正书院,但一直由僧人住持,以寺为主体。木渎灵岩山寺据说是东晋陆玩舍宅为寺,后因韩世忠墓所在,灵岩山亦为南宋孝宗划为赐山,与天平山同。自“唐宋盛时,禅刹皆有钦赐田亩。……隆、万以来,禅宗式微,……先师三峰和尚忧之,尝作募田疏,命山僧走江淮,正告海内;翕然信徒,遂成玄墓僧田,至今受其福利”。这样的例子背后,当然是士大夫及其家族与僧人相互利用的关系,这些关系的后面,又多有很实在的利益。

当然,在不同的时代,佛教或者佛寺对于人们的意义是不尽相同的,对不同的人群意义也不同,比如在明清之际,江南士大夫与佛教关系密切,自与当时的政治氛围和意识形态直接相关,阎尔梅说论佛谈禅之风在京师和吴越最盛,“京师主者,大半皆后宫、戚畹、中官辈;吴越则士大夫主之”。禅宗的重要支脉临济宗发源于北方,繁荣于江南,镇江金山寺、杭州灵隐寺及天目山诸寺均与临济宗有很多渊源。顺治皇帝高度重视江南临济宗僧人,是离不开当时在朝中的江南士大夫的推动的,后者由此可与北人势力抗衡。同时,明代中叶兴起并在清代江南极为活跃的民间教门斋教,其龙华派便称自己源于临济宗。在民间的日常生活中,一直延续的庵堂宣卷活动也基本上是在佛教的范围。

所以,在明代中叶以降,士大夫的佛教传统与民间的佛教传统形成合流,在某种意义上说,可能就是江南地区的“文化大一统”。如果这个假设成立的话,这就与国家的礼仪系统,与华南、西南的民间仪式系统,形成了鲜明对比。这个问题甚至可以和滨岛敦俊的“江南无宗族”引发的争论联系起来讨论,珠江三角洲的士大夫创造出了一个勾连国家和民间社会的“礼仪标识”——宗族,来应对社会的重构,那么江南呢?

无论如何,明清时期江南佛教的在地化和世俗化是值得重视的,当然,这只不过是江南地区开发史后期“结构过程”中的一个组成部分。之所以这样考虑,是这样的情形与本地区的商业化、社会流动性加大、竞争加剧、士大夫的道德反思以及民众的心理需求等其他结构要素有直接联系。我以为,应该像西方学者审视宗教改革和新教伦理那样去重新审视这个现象,虽然我们未必需要或者能够得到与西欧的现代早期一样的结果,但未必不可能由此出现一些富有启发性的新见。

来源:史海钩沉 2016年第四期