摘要: 20世纪90年代以来,越南在中南部海域多次进行沉船勘探与发掘,打捞了从15世纪到18世纪的沉船5艘。这些沉船的出水与考古发掘,已引起国际学界的广泛关注。其中,金瓯沉船发现于1998年夏,是一艘在雍正年间(1723〜 1735)从中国广州开出的商船,沉没于金瓯角海域。金瓯沉船出水遗物有中国陶瓷器、锌条、康熙通宝钱币、衣物、船骨、金属制品、石质印章等。金瓯沉船的发现对探索清朝、河仙鄚氏政权及南中国海海上交往都有特别价值。

关键词: 金瓯沉船 外销瓷 河仙贸易 广东商人

一、“去怕七洲,回怕昆仑”:外罗海、昆仑洋、金瓯半岛海域与“金瓯沉船”

中南半岛东南部的越南是个濒海国家,有海岸线3200公里,沿海港口众多, 各类港口 49个。清初曾经访问过会安、顺化的中国僧人大汕指出:“大越国土,总是一山曲折起伏于巨洋中,或背或向,皆依山傍海而为都邑。山峻水险,树 木丛薦 ,多犀象虎狼。 各府无径路相通,凡从一港所入,尽可通之地为一府,别府则另一港。 故适他府者,必从外海循山而入他港。” 越南中部地区古属林邑、 占婆王国,宋元时期的宾童龙,明清时期的会安 ( HOi An) 、 沱㶞 ( Ba Nang, 今岘 港)都曾经是南中国海的重要港口。 越南南部古属扶南、真腊,明清时期也出现 过西贡一嘉定 ( Sdi Gon-GiaDinh), 美湫 ( MyTho). 河仙 ( Ha Tien) 等重要海港。

受季风影响,南中国海的海流(暖流和寒流)都流经这一海域。夏季,由于西南季风的吹送,一股由爪哇吹来的暖流循东北方向流向越南海域,经中国广东沿海流向台湾海峡;冬季,由于东北季风的吹送,菲律宾以东的一股暖流由巴士海峡流入南海,沿逆时针方向流向越南海岸。另一股寒流(中国寒流)则同时在东北风吹送下沿海南下,经台湾海峡进入南海,流经广东、海南沿海,进入越南海域。这种东北一西南走向的季风海流,对越南海上交通与对外贸易非常有利。从东北亚、中国东南沿海南下进入东南亚的海船,一般都要经过越南中部和南部海域,进入东南亚其他地区,因而越南自古以来就处在东亚、东南亚海上交通的要冲。

从占城外罗海域到真腊昆仑洋在古代南海交通中占有极其重要的位置,这片海域是中国海域内外的分界,有“分水”之称。明黄衷《海语》称:

分水在占城之外罗海中,沙屿隐隐如门限,延绵横亘,不知其几百里。 巨浪拍天,异于常海。 由马鞍山抵旧港,东注为诸番之路,西注为珠崖、儋耳 之路,天地设险,以域华夷者也。 由外罗历大佛灵[山]以至昆仑山,自朔至 望,潮东旋而西; 既望至晦,即西旋而东,此又海中潮汐之变也,惟老于操舟 者乃能察而慎之。

外罗海,一般认为即越南中部广南占毕罗(占婆岛)外洋,外罗即理山群岛 (Culao Ray),又名广东群岛(Polou Canton)这一海域“巨浪拍天,异于常海”, 到真腊昆仑洋海面,潮汐多变,因此宋人把中南半岛及其以南海域划分为“上岸”、“下岸”。从真腊到占城的海域为上岸,大食、三佛齐、 阇 婆为下岸。 《岭 外代答》说 : “阇 婆又名莆家龙,在海东南,势下,故曰下岸。 ”

外罗海到昆仑岛、金瓯半岛沿海处在“分水”区域、“上岸”海域,也是古代海舶南来北往东西洋的必经之地。昆岛古称军突弄山、军屯山、昆屯,英文为 Pulo Condore。《新唐书》记有“广州通海夷道”的走向:从广州启航,东南经海南岛东南海域的象石,又西南航行3天,即到达越南中部沿海的占不劳山(今舰港 东南占婆岛),又南行 2 天,至陵山(今燕子岬),又航行 1 天,抵达门毒国(今归 仁),又 1 日航行,至古管国(今芽庄),再航行半天,至奔陀浪洲(今藩朗),又 2 日 航行,到军突弄山(今昆仑山) 可见 ,从越南中部占婆海域航行到南部海域,需要 6 天半时间 ,再航行 5 天 ,始进入马六甲海峡。

宋人称昆仑岛海域为“昆仑洋”。《岛夷志略》谓:

古者昆仑山,又名军屯山。山高而方,根盘几百里,截然乎瀛海之中,与占城、东西竺鼎峙而相望。下有昆仑洋,因是名也。舶泛西洋者,必掠之,顺 风七昼夜可渡。

明清时期中国文献对外罗海到昆仑洋面的记载明显增多。宣德五年(1430 年)郑和第七次远航,船队穿越中国海南岛东部海域、交趾洋、占城国海面后,即进入真腊国海面。《郑和航海图》标示的昆仑山周边海面有占浦山、佛山及白礁、 槟廊洲、竹屿、大横、小横、真屿等岛屿。占浦山或作真蒲,今越南头顿北面巴地(Bd Ria) 一带;佛山在今越南东南鹅贡(Go Cong)东南一带;真薯山即真屿、真屿山、真歡真機山、真機头,越南南部奥比(Obi)岛;其他岛屿均在越南东南部海域。《郑和航海图》画面上航线交错,说明这片海域航运频繁。

在台北故宫博物院藏的清乾隆三十四年(1769年)两广总督李侍尧进《广东至暹罗城海道程图》上,昆仑山被画在显要位置上,附近海域是广东到暹罗海程的重要航段。昆仑山附近地名有赤坎及海岛真薯山等,图上标识“赤坎至昆仑山十五更”、“昆仑山至真薯山十一更”。此外,《两种海道针经》(《顺风相送》与 《指南正法》)记录了 16至18世纪中国江、浙、闽、粤、台等沿海地区与东西洋的 海上航路情况。《顺风相送》所记“各处州府山形水势深浅泥沙地礁石之图”,“福建往柬埔寨针路”、“福建往暹罗针路”、“柬埔寨南港往笔架并彭坊西”及“回针”、“柬埔寨往暹罗”及“回针”,以及《指南正法》之“大明唐山并东西二洋山屿水势”,皆记述了穿越昆仑山、小昆仑、假機山等航段;“大担往暹罗针”及“回唐针”、 “暹罗往日本针”、“暹罗往长崎日清”等,说明这些航路均需穿越金瓯海面。另外,《明史》“宾童龙国”条谓:

有昆仑山,节然大海中,与占城及东西竺鼎峙相望。其山方广而高,其 海即曰昆仑洋。 诸往西洋者,必待顺风,七昼夜始得过。

越南阮朝典籍《海程志略》也指出:

昆仑山与芹海门遥对,标镇南溟,为舟船昭向之地。闻其中村落稠衍, 人景繁滋,山多燕窝,风物真是佳胜,向来经设守御员在此,巡防洋面近峦, 舟船往来,此乃关要处也。

总之,从外罗海、昆仑洋到金瓯半岛海域虽为海运要冲,但海况却相当复杂, 宋代以后海客视其为险恶畏途。《岛夷志略》所谓:“上有七州,下有昆仑,针迷舵失。”《梦粱录》则谓:“去怕七洲,回怕昆仑”。至明代文献仍记载:“上有七州,下有昆仑,人船莫存。”《明史》亦谓:“舟人为之谚曰:上怕七州,下怕昆仑,针迷舵失。七州亦作七洲,即海南岛文昌东北海域七州列岛,唐代“广州通海夷道”之九州岛石,因岛群中二屿甚小,故宋以降皆作七洲山或七州山。岛群北部的北峙最大,树木森郁,且有淡水,“航海者时樵汲焉”。七洲山往南至西沙群岛海面称七洲洋。

这一海域被视为畏途,还有一个原因,就是东南亚最大的河流湄公河在越南南部入海,丰沛的水流给沿海搬运堆积了大量泥土,海域淤浅,不利于航行。湄公河全长4668公里,发源于中国青藏高原,穿越中国、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨 后,在金边分为两支流入越南,称为前江、后江,复分成9条支流入海,越南称为九龙江。湄公河在越南的长度仅为全长的二十分之一,但却是湄公河流域最为肥沃的精华所在,地势平坦、水网纵横,宜于农耕,是东南亚著名的鱼米之乡。湄公河丰沛的河水每年把从上游、中游带来的泥沙运送到下游三角洲河海交界区域,沉积成陆,每年向海口延伸60〜80米,至今依然如此,湄公河河口地区与北方红河口一样,承接湄公河流出的泥沙,到处泥淖,当地人称为“泥潭”。明人张燮的《东西洋考》谓:

束埔寨,即古真腊地也,又名占腊。将至港,俱是泥地,故名占腊泥国。人自呼甘該智,后讹为甘破蔗,舶人又讹为柬埔寨。

越南南端的金瓯角(miii cd mau)又名歌毛角,原名柬埔寨角(C. Cambodia) 。 在东北风和海流的搬运下,湄公河的泥沙流入金瓯半岛东南海域 , 向西南方移动而形成鸟喙形沙洲,因而金瓯角海面又被称为 “烂 泥尾 ”。 《顺风相送》 “福 建往暹罗针路 ”记 载了海船从昆仑洋到金瓯半岛南部海域的情形:

用坤未及单未针十五更取昆仑,高大,在帆铺边来内过,打水十七八托, 烂泥地,外过硬沙地,用单庚及庚酉针三更,船取小昆仑山。西边有礁出水, 内过。用庚酉单酉针八更,取真屿山内过。打水十四五托,泥地,外过打水 十四托,沙地。远过只有七八托便是假屿。山北面水浅不可行船,恐风不顺 难以出船,至此十分低了又不是正路,只从真屿东北边出水礁南边过船为正 路。用辛戌针五更,取大横山外过,南边打水二十五托为正路,近北边水浅 只有五托水。

可见舟师航行至此须格外当心,避开“泥地”、“沙地”和“水浅”之处,注意走 “正路”。清人陈伦炯说:“柬埔寨南面之海,一片尽属烂泥,故名烂泥尾”;如果继续往西南进入暹罗湾、马来半岛海域,需要经过大横山、小横山,“迂回外绕而途远也”。

在帆船贸易时代,海上航行与海洋贸易的安全经常受社会环境的影响,经济状况的变化、政府的态度及制度管制、以及民风等都直接制约着海洋社会秩序与安全。Adam Young教授指出:“海盗行为的消长,与全球贸易和地方经济息息相关,也与当地政府有无能力控制当地密不可分。” 公元2~14世纪占人从事农业、园艺、捕鱼、贸易乃至海上掠夺,其政治经济就是“以掠夺为基础的,当他们不能依靠正常的商品交换来维持其生计时,占婆沿海的海上民族就有可能干起掠夺的营生,在贸易衰退而非兴盛时期,这些水手便会去掠夺位于邻近河口湾的城市中心及其庙宇。占婆沿海的海盗活动为国际贸易界所熟知,以致于在 从马六甲海峡地区前往中国时,航海者时常会被警告要避开占婆海岸。15 世纪以后“仗剑经商”的葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等欧洲人的到来,倭寇的蔓 延,东南亚海域国际性武装力量不断聚集成长。另外,安南在南北朝时期(1527 〜1529),北方郑氏与南方阮氏各据南北,复出现郑阮纷争时期(1533〜1788),分裂割据、豪族混战,增加了中南半岛海域的不安定因素。17世纪中叶中国明清鼎革,南明武装、郑成功集团以南海北岸的闽台、粤海为基地,与清朝进行长期的 海上对抗,并以武力为后盾掌控南海贸易,使得从华南到越南沿海的广阔海域成 为东亚“海盗行为”的高发区,不少贸易区域变成海盗活动的中心,增加了商船在海上航行的风险。

外罗海一昆仑洋一金瓯海面海洋环境、民情风俗都十分复杂,海运频繁,自然成为海难频发区域。1998年夏,越南渔民在金瓯角南端海域捕渔作业时意外打捞到一些瓷器碎片,继而发现部分完好的瓷器。消息不胫而走,渔民纷纷打 捞。此事经当地报纸曝光后,引起越南政府的重视。当年8月,一支由越南国家历史博物馆、胡志明市越南历史博物馆、平顺省博物馆、金瓯省博物馆的考古人 员组成的考察组随后进入沉船海域,进行探察与打捞,在水深36米处把沉船打 捞出来,并命名其为“金瓯沉船”。

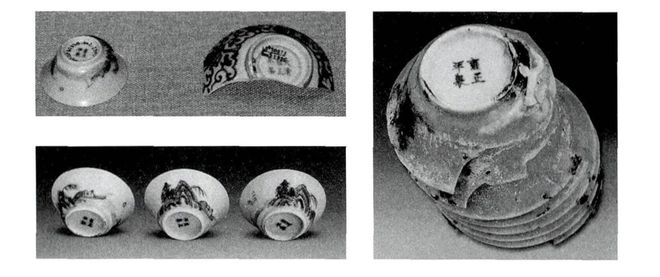

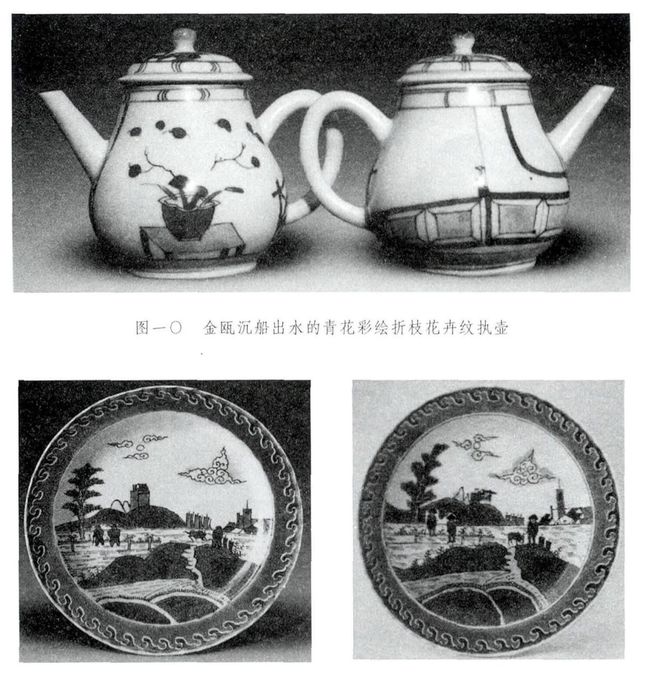

该沉船处在越南南端金瓯角南面,北纬07”41’12″、东经105″29’18”的海域。根据船只和货品有很多火烧痕迹,以及物品中木箱、铜锁有被损坏的迹象分析, 二船沉原因可能是遭到海盗攻击所致。多件瓷器底部印有“雍正年制”或“大清雍正年制”楷书字样,其中28件瓷器带有“雍正年制”底款,6件带有“大清雍正年 制”底款(图一),以及南海佛山石湾“祖唐居”等陶家落款,可以确定其是一艘在雍正年间(1723-1735年)从中国广州开出的商船。当时广东与东南亚之间有频繁的商业往来,广州商船经常运载货物到越南南部市场(包括金瓯地区),其余商货继续运往荷兰东印度公司的巴达维亚,所以有学者认为,金瓯沉船是开往巴达维亚的,在航行到金瓯角南面海域时遇难沉没。由于商船沉没的年代正处在鄚氏河仙政权(“港口国”)统治金瓯半岛时期,因而金瓯沉船的发现对探索 18世纪30年代广州与河仙贸易及南中国海海上交往都有参考价值。

图一金瓯沉船出水的淸朝雍正纪年瓷器,越南国家历史博物馆藏

(Nguyen Dinh Chien, The Ca Mau Shipwreck 1723—1735,^1 特别说明外,本文配图均出自该书)

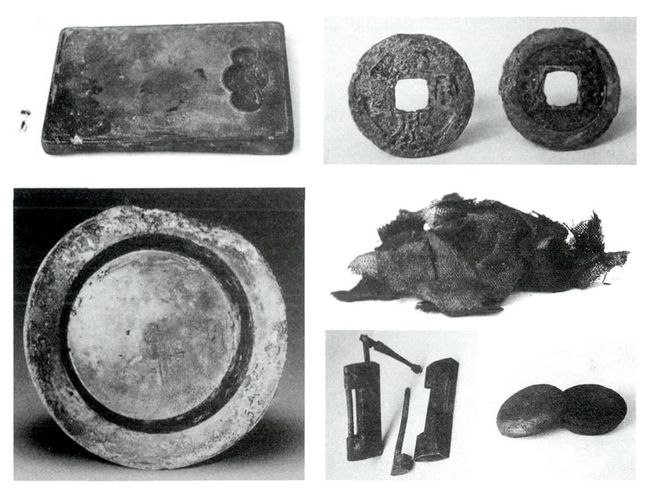

金瓯沉船是一艘从广 州 启 航 前 往 东 南 亚 某 地 的 商船,船上 所 载 商 货 以 中国货 为 多。沉船最终 出 水 遗 物1 3 0 0 0 0件(包括民间非 法 打捞被追 缴 回来 的 器 物)有 中 国 陶 瓷、锌 条、康熙通 宝 钱 币、衣 物、船骨、金 属 制 品(如 发 夹、铜 锁、铜 盘、铜盒)、石质 印 章、辟邪、砚 台 等 等.其 中 出 水 的 中 同 瓷 器 数 量 最 多,约6 万 件(图二)。对 于 金 瓯 沉 船 及 其 出 水 遗 物 的 研 究,目前 仅 见 越 南 学 者 阮庭 战2 0 0 2年 出 版 的 Th e Cu Ma n Shipwreck 1723-1 735,且较为翔实深入,另外 尚 有一些国际拍卖公司的 宜 传 资 料 布 所 涉 及。近 年 也 有 中 国学者 关注,但相 关研究相 当 简 略。总 体 而 言,尚 未 得 到 同 际学 界 的 足 够重 视 与深人研究,许多问题仍值得进一步研究探讨。

图 二金 瓯 沉 船 出 水 的 砚 台、康 熙 通 宝 铜 钱、铜盆、衣物、锁头等

二、金瓯沉船出水的清初江西、广东、福建外销瓷

汉代以后,中国瓷器外销不断增多,唐宋时期瓷器成为中国岀口商品的大宗。上世纪90年代以后在印度尼西亚海域发现的“黑石号”沉船、“印坦”沉船以及中国台山海域发掘的“南海I号”宋代沉船都装载着大量中国外销瓷.说明随着中外贸易发展、生产技术提高,繁荣的海外贸易带动大量中国瓷器进入国际市场。明清时期中国瓷器仍然是重要出口商品,不仅销往东南亚、印度、波斯湾等 传统市场,也销往欧洲。瓷器交易在葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等对华贸易中地位不如丝、茶,但数量相当大。当时从中国返航的欧洲商船,除其他货物外,都满载各式各样的中国陶瓷。

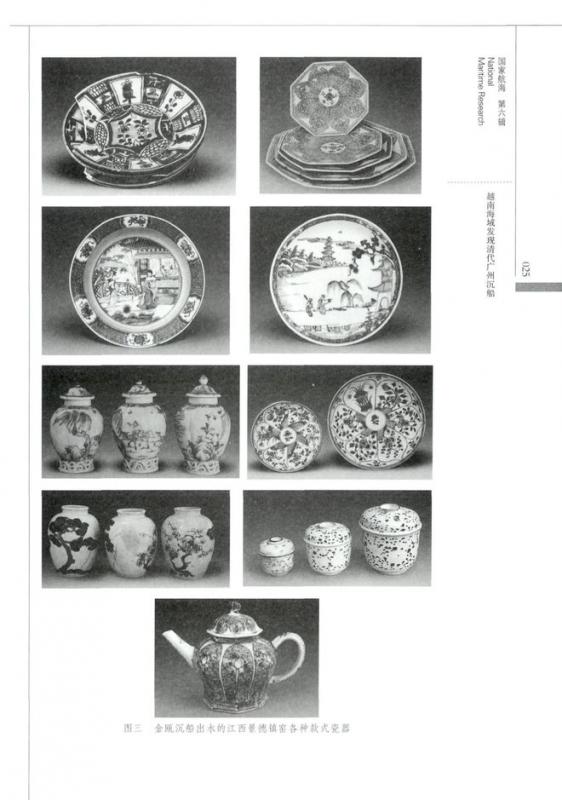

金瓯沉船岀水器物以中国瓷器数量为多,虽然这艘船是雍正年间的商船,但 所载瓷器中有不少瓷器带有典型的康熙朝风格。 据阮庭战教授等介绍,金瓯沉 船出水瓷器种类繁多、器形多样,有青花瓷、外酱釉内青花、青花红彩、青花釉下三彩、素三彩、紫红、绿釉刻划填彩、冃釉彩绘、酱釉白花、素胎白花、单色釉等。 器形有中式和欧式之分,包括盛用器、饮用器、文房用品、塑像玩具、陈设瓷等。 器物样式丰富多彩,如小茶碟就有199种样式,小茶杯有181种样式,盘有73种 样式,小茶壶、塑像也有25种之多,净手壶(军持)也有3种样式。 有些器物造型、纹样不同,形成组合,搭配成套,如成套的六角形、菱形或圆形的碗碟、茶杯、 壶、盆、盒子、塑像、大瓷瓶等。

金瓯沉船出水的瓷器以江西景德镇窑为多且最精良(图三),其次为广东石湾窑、福建德化窑的产品,集中了清前期主要外销瓷产地的精品,体现了清初民窑生产的先进水平,制作工艺可圈可点。装饰纹样丰富多彩,是金瓯沉船出水瓷 器的一大亮点。主体纹样多为中国传统题材,有山水人物、戏曲故事、传统典故、 劳作场面、吉祥图、花鸟图,包括莲、菊、牡丹、松、梅、竹、梧桐、鹿、龙凤、狮子等图 案,构成访贤图、渔樵问答图、踏雪寻梅图、撒网捕鱼图、扬帆远航图、牡丹凤凰双王图、凤穿牡丹图、沙汀芦雁图、石榴佛手寿桃多子多福多寿图(三多图)等。

刘淼先生指出,其器形及装饰延续了康熙时期的风格,只是在纹饰及青花呈色上更为清秀淡雅。

值得注意的是,金瓯沉船出水了一批风格、形制、功能都十分独特.并且带有陶家名号款识的器物,对研究明清时期的外销瓷生产及销售状况颇有价值。

(一)景德镇窑“若深瓷”

景德镇原名昌南镇,高岭土资源丰富,唐代时所产瓷器已经很有名气。上世纪80年代发现湖田、湖湘、胜梅亭、南市街、黄泥头、柳家湾等青白瓷窑址。由宋迄元,景德镇青白瓷盛烧不衰,吉安永和镇窑,广东潮州窑,福建德化窑、同安窑、 南安窑等皆受其影响,形成一个大的瓷窑体系。明代时景德镇瓷业达到鼎盛,永乐、宣德年间铜红釉和其他单色瓷的烧制,体现了当时最高的制瓷技术水平。青花器不仅是中国瓷器生产的主流,以成化斗彩为代表的明代彩瓷,更是中国制瓷史上的杰作。景德镇窑的产品数量大、品种多、质量高、销路广。”宋应星在 《天工开物》“白瓷”条中指出:

凡白土曰垩土,为陶家精美器用。中国出惟五六处,北则真定定州、平 凉华亭、太原平定、开封禹州,南则泉郡德化(土出永定,窑在德化)、徽郡婺 源、祁门(他处白土陶范不粘,或以扫壁为埃)。德化窑惟以烧造瓷仙、精巧 人物、玩器,不适实用,真、开等郡瓷窑所出,色或黄滞无宝光。合并数郡,不敌 江西饶郡产。……若夫中华四裔驰名猎取者,皆饶郡浮梁景德镇之产也”。

清代康雍乾三朝号称“盛世”,景德镇瓷器生产也达到高峰,民窑生产尤其繁荣。清初沈怀清说:“昌南镇陶器行于九州,施及外洋,事陶之人动以万计。”康熙五十一年(1712年),法国传教士殷洪绪在饶州发出一封信件,称最德镇昔日有窑三百座,现在达到三千座。到了夜晚,“好像是被火焰包围着的一座巨城, 也像一座有许多烟囱的大火炉”。乾隆初唐英的《陶冶图说》也认为,景德镇袤延 十余里,“以陶来四方商贩,民窑二三百区,工匠不下数十万,藉此食者甚 众”。可见清前期景德镇瓷业之盛。

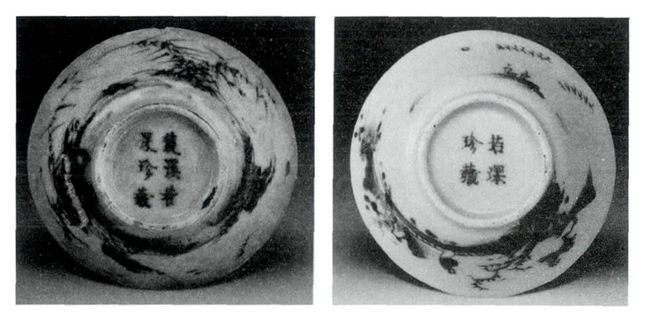

金瓯沉船发现“裴溪若深珍藏”、“若深珍藏”题字青花瓷碗,为清康熙以后的 景德镇著名民窑所产(图四)。“若深瓷”瓷器名款多见于青花图案的杯、碗、盘底 部。民国广东番禺人许之衡的《饮流斋说瓷》“说款式第六”云:

“若深珍藏”为康熙制品,又有“略园”、“荔庄”、“坦斋”、“明远堂”、“百一 斋”等,皆乾、嘉间制品,“听雨堂”、“惜阴堂”乃道光制品,其主制者未详。

“若深”以小品茶杯为多,或谓制者乃一嗜茶雅士也。有不书“若深”而 书一“玉”字者,亦是同一人所制。

赵 汝珍在《古 瓷 指 南 》 中亦持类似说法,并将“若深 瓷”列 为“帝王堂名款识”:

康熙时有“若深珍藏”。乾嘉时有“略园”、“荔庄”、“坦斋”、“明远堂”、 “百一斋”。道光时有“听雨堂”、“惜阴堂”。当时都有名气,可惜其主人的情 况不详,无法弄清其原委。

据说“若深”是清前期景德镇制瓷名家,金瓯沉船发现此名器,十分珍贵。

(二)佛山石湾“祖唐居”窑及潮州窑产品

广东佛山地区制陶业历史悠久,距今5000年前新石器时代河宕贝丘遗址出 土了数以万计的陶器残片,说明先民已经在这一地区挖土烧陶。唐宋时期石湾 窑兴起,包括石湾、小塘奇石两大窑场,产品销往东南亚。明清时期石湾窑进入鼎盛时期,嘉庆时人林绍光谓:“石湾六七千户,业陶者十居五六。”先进龙窑的出现,提高了石湾陶的质量。明中叶以后陶瓷业与冶铁业成为佛山的经济龙 头,陶业分工越来越精细。民国时人李景康指出:“石湾陶业订定行例,尚有簿籍 可稽者,仅传自天启年间,初分八行。”后分为廿三行,细分约有五十余行。

明代佛山知名的陶瓷厂家有祖堂居、陈粤彩、陈文成、杨名、杨升、可松等,清 代陶瓷厂家有两来正记、文如璧、大昌、黄炳、陈祖、黄古珍、冯秩来等,晚清至民 国的石湾陶家更多。石湾窑产品行销海内外。清初的屈大均说:

石湾多陶业,陶者亦必候其工而求之,其尊奉一如冶,故石湾之陶遍二广,旁及海外之国。谚曰:石湾缸瓦,胜于天下。

“祖唐居”是明嘉靖、万历年间出现的专门烧制美术陶的著名陶家,家主姓名不可考。李景康《石湾陶业考》谓:

佛山某君藏有《石湾陶器考》墨稿,据谓先代所著,未经付刻。此书溯源 于宋代阳江窑,次述阳江陶匠,因东莞白善陶泥较优,故有建窑于东莞制器 者,后由东莞再迁石湾,始设祖唐居。盖白善泥质虽幼白,而清脆易烂,不如 石湾泥之坚实耐久。然两度迁移,皆无年代记载,殊为可惜,但阳江与石湾 陶业具有渊源,则亦证佐之一也。

这条资料揭示了作为石湾陶家“祖唐居”的起家渊源与发家过程。

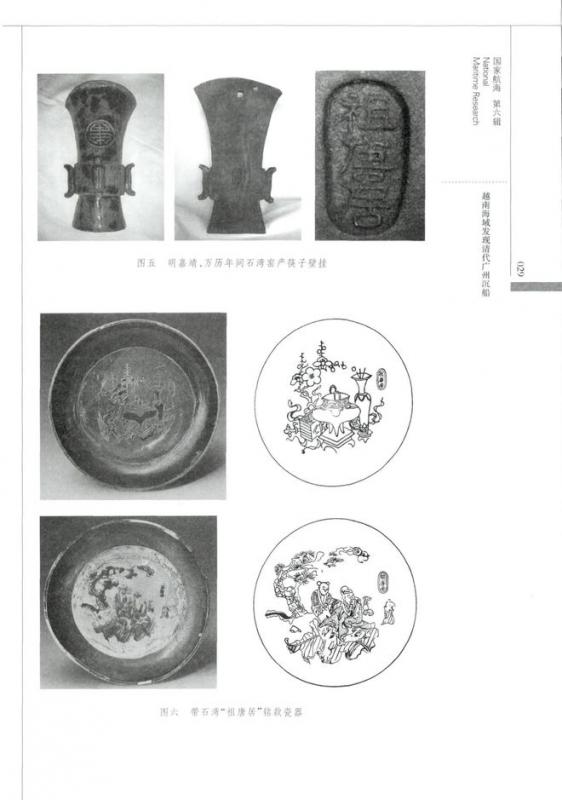

明清时期石湾陶瓷业既善于模仿创造,又具有独特风格。宋代定窑、汝窑、 官窑、哥窑、钧窑等五大名窑,汝、官、钧窑以釉色见长.哥窑以冰裂著称,定窑则 有丰富精美的花纹装饰,石湾窑皆能仿制。如仿定窑之“粉定”,仿哥窑之“百圾碎”,仿钧窑之“青釉夹紫红斑”,仿景德镇之“彩瓷”,仿龙泉窑之“梅子青”,仿磁 州窑之“白釉与铁锈花”,仿建窑之“兔毫釉”等等,不仅模仿逼真,而且吸收优点、 融合变化,青出于蓝,可谓集全国名窑之大成。祖唐居即为其中典范,其产 品“以祖述黄绿蓝二彩唐陶为宗旨,故曰祖唐”。传世器物多日常用品,器物 外层习惯用黄、绿、青、蓝、褐等颜色釉,以黄、绿釉色为多见。所有器物底部都铃 有楷书阴文椭圆形印章,是为标志。有些器物底部挂满颜色釉,有的只是在印章 地方罩上一层稀薄的透明颜色釉,章下有铃“集古”、“墨客”、“美玩林”等印者。

“祖堂居”款瓷器在石湾瓷业中颇有地位,晚清仿制者甚多,可是艺术风格、 颜色釉、胎质、印章书法皆不相同,有所谓“祖唐居釉”标新立异的说法(图五、 六)。

金瓯沉船出水的绿釉刻划花填彩折枝牡丹纹盘、紫红釉刻划花填彩盘等均 为清初“祖堂居”的产品,为国内考古发现或博物馆藏品所罕见,十分难得。同 时,也说明至迟到清前期,该陶家仍然生产外销瓷。结合金瓯沉船发现的“潘廷 釆”印章,证明金瓯沉船是从广州装载了包括“祖唐居”瓷器在内的中国商货.再 启航前往东南亚的。

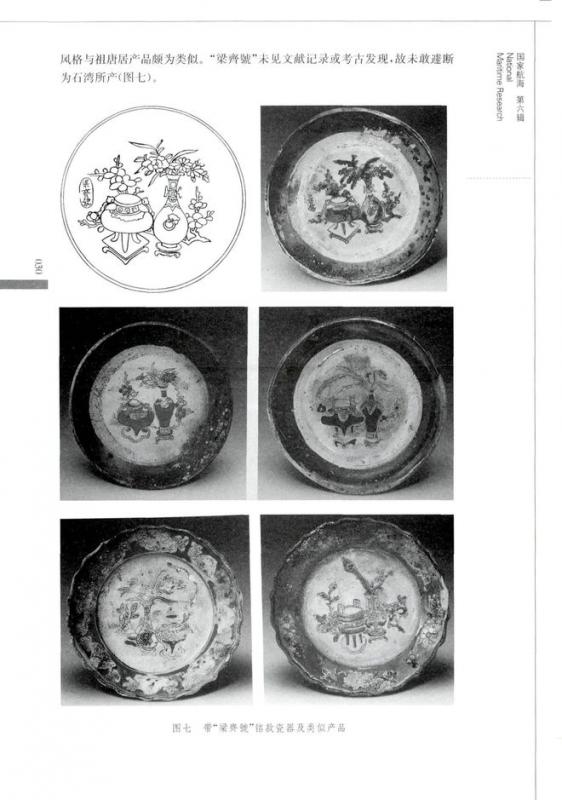

金瓯沉船尚有不少瓷器因前所未见,难以辨识产地,如落款“梁齊號”者.其 风格与祖唐居产品颇为类似。 “梁齊號”未见文献记录或考古发现,故未敢遽断 为石湾所产(图七)。

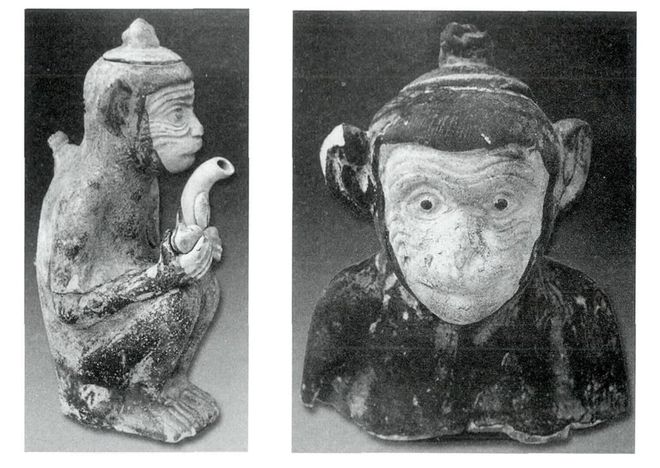

有一些瓷器与福建德化窑、江四景德镇窑瓷器风格完全不同,阮庭战教授认 为属于广东瓷器。如不同尺寸的茶杯、碟、带盖的盆、罐、花佩等。出水器物中有 一种壶的造型为坐猴式,十分独特:猴的双手持壶流,壶流旁附有桃叶和桃子,壶 盖为猴的头顶;猴脸涩胎,栩栩如生,壶嘴为白釉,余部施微有窑变的酱釉(图 八)。

图八 坐猴式壶

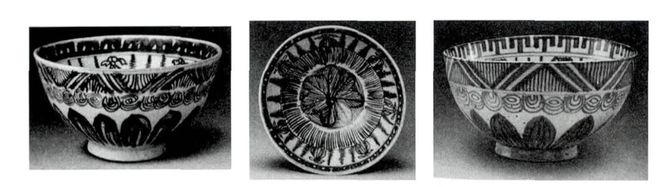

金瓯沉船还岀水一种青花七瓣团花纹碗,敞口,深弧壁,青料彩绘倒“山”字 及三角、圆圈、莲瓣、蝉纹,与2011年在潮州市博物馆、广东省博物馆、香港中文 大学文物馆等展出的“南国瓷珍——潮州窑瓷器精粹展”一款康熙年间潮州窑产 青花蝉纹鸡心碗类似,据说是为东南亚地区订制的,刘淼先生认为七瓣团花纹碗 应该为潮州窑产品(图九)”

图九金瓯沉船出水的青花七瓣团花纹碗(左)

广东省博物馆“南国瓷珍——潮州窑瓷器精粹展”潮州窑产青花蝉纹鸡心碗(右)

有研究报告称,金瓯出水广东瓷器为汕头生产的外销瓷,或来自广东西 村窑,因未见进一步介绍,未知实情如何。

(三)清初外销瓷的中西合璧风格

唐宋时期,中国外向型手工业部门因应国际市场需求,就已经出现针对国外客户的来样订制、加工等生产方式,尤其在外销瓷生产上,湖南、浙江、福建、广东 乃至河南、河北、安徽等地的产瓷区,受国际消费需求与海外市场的拉动,各窑出 产的瓷器,在种类变化、产品面貌特征乃至生产、销售方式等方面都与对外贸易 接轨并产生互动。

15世纪以后,葡萄牙、荷兰等国商人来到中国,在广州、澳门及福建等一些 沿海口岸及其经济腹地进行贸易,具有早期近代性质的新交易制度和交易方式 更为普遍,瓷器作为明清时期中国出口量最大的外销产品,充分显示出东南沿海 地区以陶瓷业为代表的手工业生产的外向性、海洋性。一个值得注意的例子是, 本世纪初,有学者在广州附近的台山县川岛海域发现“正德年造”瓷器残片等遗 物,经北京大学、国家博物馆与台山市博物馆专家考察,发现上川岛遗址在一个 东西方向的码头断崖和海滨沙滩上,范围东西宽200、南北长450米,遗址西部 所在海滩要等退潮时才暴露出来,到处可见景德镇窑的瓷片,种类有青花、青花 红绿彩、红绿彩三种;器型以碗、盘为主,另有少量罐、壶等。上川岛正德窑瓷器 中的许多瓷片带“正德年造”款,为该遗址的瓷器断代提供了重要证据,还有正德 窑蟾宫折桂缨络纹青花红绿彩碗片,底款书青花“玉”字。[3]正德初年前后正 是明朝海外贸易开始转型、“广中事例”初步确立的时期。也是葡萄牙人进入中 国海域,在川山群岛等海岛频繁走私的时期。适应中葡贸易需要,成批为葡萄牙 商人订制的景德镇瓷器被运到川山群岛,转销马六甲等地。从景德镇、川山群岛 到马六甲,在私商贸易尚未完全获得官府许可的情况下,民间管道已然形成以中 葡贸易为导向的国际性跨区域(跨省、跨国)远程陶瓷“产一供一销”网络。

金瓯沉船出水大批来自江西、广东、福建的瓷器,证明清朝开海以后东南沿海的外销瓷从生产、运输到销售,都形成了比较完备的沟通国内与海外的网络体 系与经济链条。由于清乾隆以后推行“一口通商”,景德镇与广州之间建立起异 乎寻常的“前店后厂”式的外销瓷加工一销售体系,中国外销瓷新秀“广彩”就应运而生了,并且广泛进入世界市场。刘子芬《竹园陶说》说:

海通之初,西商之来中国者,先到澳门,后则径趋广州。清代中叶,海舶 云集,商务繁盛,欧土重华瓷,我国商人投其所好,乃于景德镇烧制白器,运 至粤垣,另雇工匠仿照西洋画法,加以彩绘,于珠江南岸之河南开炉烘染,制 成彩瓷,然后售之西商。盖其器购自景德镇,彩绘则粤之河南厂所加者也, 故有河南彩、广彩等名称。此种瓷器始于乾隆,盛于嘉道,今日粵中出售之 饶瓷尚有于粵垣加彩者。

景德镇的陶家、景德镇的“广东瓷行”以及广州的行商扮演着十分重要的角 色。《清朝续文献通考》说,清季景德镇“每年产瓷约值六百万元。其输出多由 瓷行掌之,总数五十家。销路以湖广为最多,年约二百万元,由湖南、湖北、广 东各瓷行掌之。……除由瓷行输出外,有在该镇零售者,计瓷器店三百余家 ”。

由于金瓯沉船出水的中国外销瓷是为适应海外市场特别是欧洲人消费需求 而订制的,因而在器型、样式、纹饰上,具有“中西合璧”、“融汇中西”的特点,并 成为金瓯沉船的一个亮点(图一O)。有些瓷器如景德镇窑生产的青花戏曲人物 纹把杯,异域造型配以中国纹饰,带把手的执杯上绘制中国古典戏曲故事与人 物。同样是景德镇窑生产的青花净水瓶,上面的图案是中国传统风格的凤穿花 纹。有些则是在器物上绘制西方风格图案,受西方工艺与风格影响,东南沿海地 区的手工业生产及其产品注入了别致的西方因素,使中国产品呈现出与传统风 格明显反差的特点。例如图案内容有欧洲日常生活或具体事件,也有富有特色 的建筑,均是从欧洲画师那里学来的。

一种以荷兰风俗(席凡宁根,Scheveningen,荷兰海边度假胜地)为主题的 画,描绘了正在耕作的荷兰人,远处有村落,令人想起了荷兰的城镇。这种瓷器 在欧洲很流行,且与日本岀岛的瓷盘图案相似,只是画中的建筑、云彩以及围绕 中心风景的边饰有所变化(图一一)。确实如有些专家指出的,金瓯沉船出水瓷 器体现了东西方各国瓷器装饰艺术的互相交融与互相影响。

图一一金瓯沉船出水的景德镇窑产瓷盘(1723—1735年)(左)日本出岛瓷盘(1700—1710年)(右)

在与金瓯沉船年代相近的越南其他沉船出水的清代瓷器中,类似的情况也 不鲜见。头顿沉船出水的许多瓷器的形状与图案都比较适合欧洲客户,多为封 口型器皿,如芥末罐、茶壶、高身杯、大口酒杯、装饰品和小型花瓶.反映了清代外 销瓷生产的多样性与灵活性,中国工匠根据市场需求与生活习俗变迁不断调整 生产设计与风格。那些专为欧洲制造的封口型器皿.装饰与实用并重,多半为民间商人订制的,表明欧洲的饮食口味在变化.而且显示中国陶匠愿意根据订单图 样或模型来塑造新的形状。

三、从沉船出水锌锭看广州、河仙与东南亚的金属交易

金属原材料或金属制品在古代东西方贸易商品结构中始终占有一席之地。经过市场渠道,有实用价值的金属成品直接进入国际市场,或经过二次加工重 铸,用以制作其他器具、武器或农具;同时,金属在海洋运输中也是上佳的压舱 物,既是商品,更是航海必需品。由于金属原材料或制成品质地坚密,具有较强 的耐侵蚀性,即使发生海难,随船沉入海中,相对而言也不易销蚀坏朽。因而在 沉船考古中,除了陶瓷外,金属制品如钱币、铜块、铁锅、铳炮等均颇为常见。例 如在1997年发现的印坦沉船中,就发现有数量巨大的铜块、锡块,共有上百个, 规格一致,估计各有两吨。在泰国暹罗湾发现的16世纪“搁浅一号”沉船遗 物中,也有大量的铅。 “南海I号”南宋沉船上,发现了为数不少的铁器(铁 锅、铁锄)沉积物和圆形大铜饼。

金瓯沉船所处的年代正是鄭氏河仙政权的黄金时代,河仙镇总兵鄭天赐控 制着湄公河下游后江以西大片平原与濒海之地,东西方文献称其为“港口国” (Can Cao, Cancar)、“昆大吗”(Ponthiamas、Po-Taimat)或“本底国”。鄭天赐 对海外贸易的重视丝毫不亚于乃父鄭玖,河仙成为18世纪东亚海洋贸易的国际 都会。通过湄公河及其支流,河仙境内的运河与海上交通相连接,通过大力发展 国际性跨境水路、海路运输,河仙地区的商业贸易网络覆盖了湄公河三角洲的巴 萨河流域、柬埔寨内陆地区、马来半岛的东部沿海地带、廖内一林加群岛以及巨 港一邦加地区,与中国、日本等国形成相当频繁的海上往来。

金属交易是河仙贸易的大宗,该地区是锡的重要供应地和中转港,但河仙并 不产锡。河仙出口的锡主要是由海外市场,如巨港、邦加等转贩而来的。邦加地 区的大部分锡矿销往巴达维亚,但是有相当一部分锡矿在得到巨港统治者的默 许后运往河仙,或者被邦加的华人走私运到河仙,最后销往中国广州。邦加锡矿 的开釆热为河仙锡贸易提供了重要的资源保证。1758〜1774年广州从东南亚 港口进口的锡有79935担,其中从河仙进口了 24688担,占总量的30%强,数量 仅次于巨港(47468担)。

在18世纪中期,河仙与中国的贸易集中在广东,输出物品主要有稻米、锡、 藤条、西米、涂料等。河仙每年往来于广州与东南亚的30艘左右的帆船中,有 85%〜90%是广州驶往河仙与交趾支那(广南会安)的。[11 70年代时巨量的锡 源源不断地从河仙运往广州,以致关于河仙船到来的消息也会引起广州锡价的 下跌」2]清初屈大均说:“锡器以广州所造为良,谚曰:苏州样,广州匠。”⑶可 以这么说,广州锡器制造业的繁荣,应该归功于海外市场的支持。

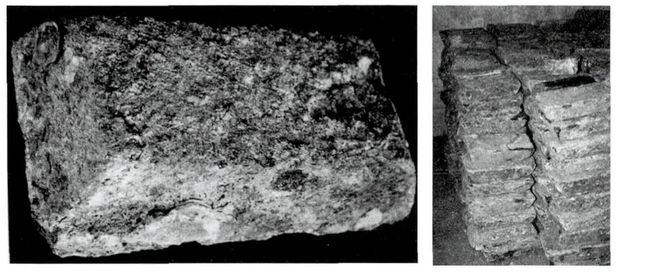

锌是常见的金属,仅次于铁、铝及铜,俗称白铅,与多种有色金属可制成合 金,如锌与铜、锡、铅等组成的黄铜可用于铸币与机械制造,但在大航海时代南海 贸易史料中,罕见锌的交易。金瓯沉船上发现有386块锌条,每块重15〜18公 斤,总重量约5. 7~7吨,说明锌也是广州的出口金属品(图一二)。

图 一二

在清代铜、铅、锌等金属材料是禁止出口的,但在金瓯沉船中岀现如此巨量 的禁运商货,说明18世纪清朝贸易禁令无法堵住大量的金属走私。金瓯沉船的 锌条在没有来得及进入东南亚金属交易市场就沉入河仙海底了,但是它从被贩 运出海起,已经汇入了大规模的国际性金属交易物流之中。

四、金瓯沉船所反映的清代广船、广东行商等历史信息

在以实物为主体的海洋沉船考古中,每一件器物实际上都体现着相关国家 或民族社会经济生活的片段,为历史研究提供了难得的实物标本。一艘船就是 一个流动的海上社会,承载着丰富的历史信息和非同寻常的学术价值。 循着标本透露岀来的信息并结合历史文献记载,可以追寻到更多历史事实。

“广船”是清代主要的海船船型。为对付台湾郑氏与南明政权,清初曾在广 东修造了大批双桅战船,充实水师装备。雍正二年,广东设立河南(广州府厂)、 庵埠(潮州府厂)、海口(琼州府厂)、芷寮(高州府厂)四大船厂,另有运司厂,成为 广东官营造船厂的支柱。其主要修造海防缉捕战船,以米艇为多,大号米艇长9 丈,宽2丈,深94尺,每船可载士卒50名,配备刀牌、弓箭及各种火器。民营船 厂亦造海船,然以内河船为多,畳家艇数量多.分布极广。

清代的广船制造技术比前代有所提高,雍正朝两广总督郝玉麟说:“我朝双篷鹿船、増船、赶増船、小白臍、哨船等类,其制度之精,运用之妙,所谓以船为车, 以楫为马。”广船一般为尖底,船型首尖体长,船头两侧各刻画一大眼睛,俗 称“大眼鸡”。吃水深,梁拱小,甲板脊弧不高,可抗风浪,行驶平稳。船体结构釆 用龙骨和大木腊作支撑,加上密距肋骨与舱板构成紧密的骨架,以棒合法形成牢 固的结构。造船用材多铁力、荔枝木、樟木、乌婪木,异常坚硬密实。船中部有一 大桅杆,悬挂大帆;船头有一小桅杆,悬挂小帆。船舱两侧开方窗,船尾有多间舱 房。船板上开成排菱形细孔,操舵省力,转摆灵巧。大型广船的中桅与前桅皆向 前倾,悬布质硬帆。船身长度、桅高、帆高、宽度比例合理,保障了船只重心、稳心 的最佳距离。

由于中国的造船材料岀现短缺,而东南亚坚硬的上等木材丰富、价格较低, 因而有些广东人到安南、暹罗等国修造船只,然后驶回国内。1971年,广东澄海 县东里南洲岀土一艘清代海船,残长39米,残宽13米,船上有5层舱房。船板 以泰国楠木为材料,使用铜钉拼制。1972年,在澄海县东里和洲又出土一艘双 桅海船残骸,残长28米,舷板上有“广东省潮州府领口字双桅一百四十五号蔡万 利商船”等字。清代澄海为粤东重要港口,南洲海船为清代潮州船研究提供 了重要实物证据。

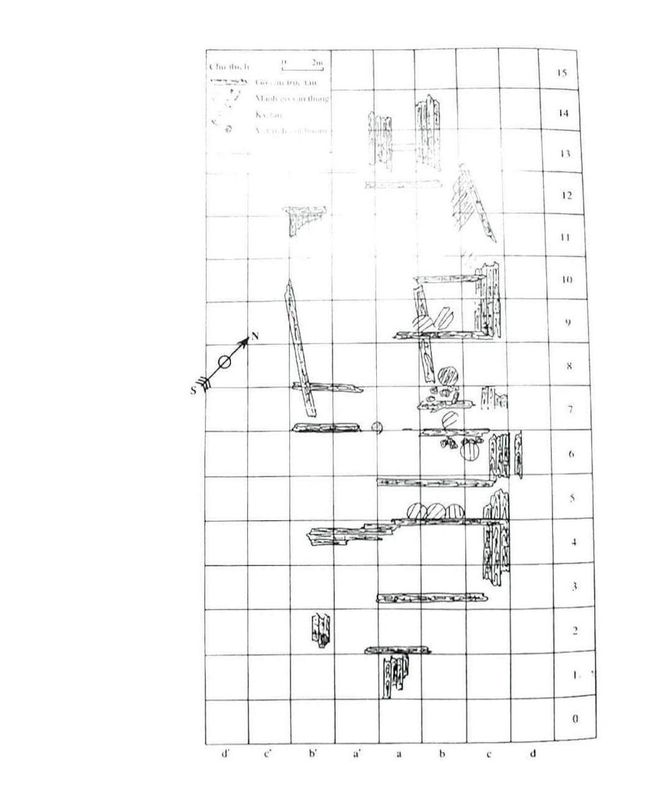

金瓯沉船长24米,宽8米,船只所用木材为肉托竹柏(Nageia Wallichiana- presl)。从考古发掘的沉船残骸现场示意图(沉没方向、船体结构、框架轮廓)可 以看出,其属于一般海船(图一三)。值得注意的是,正是此类普通的海船,在18 世纪是中国海上贸易的主要运输工具,也是华商在海上与西方商人竞争的重要 手段。

康熙开海贸易后,对于外国商船来华贸易,仍然有贡期、数量、居留等限制。当时主导东南亚海洋贸易的荷兰东印度公司被规定由广东“入贡”,且“五年一 贡”。1689年,荷兰东印度公司董事会认为公司商船直航中国的代价太高、 效益太低,且不稳定,因而决定继续采取优惠政策,吸弓I中国商船前往巴达维亚, 保持与中国的航运关系。 英国学者博克塞(C.R.Boxer)说,荷兰东印度公司在 中国大陆建立有利可图的商馆的努力失败后,它购买的中国商品大多来自一年 一度前来巴达维亚的中国广东、福建、浙江沿海省份的帆船,也有不多的来自同 澳门葡萄牙商船贸易的中国商人,其结果是东印度公司与中国的直接交往中断了,荷兰船舶不再驶往中国海岸。

图一三

雍正初年,荷兰对清朝的贸易有所改观,“通市不绝,夏秋交来广,由虎门入 口,至冬乃回,岁以为常”,雍正五年(1727年),荷兰人获准在广州设立商 馆,东印度公司改变了对中国的贸易策略,采取“双轨制”的政策:一方面支持公 川商船前往广州贸易,另一方面仍然鼓励中国帆船前来巴城,转贩受欧洲欢迎的 中国的瓷器、丝绸和茶叶。结果令人满意,中国船只为巴达维亚带来了所有 的-切。美国学者范岱克(Paul A. Van Dyke)教授的研究显示,18世纪50〜70年代,经常进出广州的帆船少则有27只,多则达37只。广州的船主把舱位租借 给那些有兴趣从事东南亚贸易的外国人。他们经常来往于东南亚各个港口,包括 巴达维亚、交趾支那凍埔寨、暹罗、帕西克、求江、港口(河仙)、巳邻邦和马尼拉。 它们的贸易量几乎占广州贸易总量的30%,当时只有英国贸易接近这一比例。 大多数帆船 至少有一部分资金是由外国人提供的,并且有许多外国人涉足了这 一资本市场,行商也涉 足其中。 所以,中国帆船在广州与东南亚贸易特别是巴达维亚贸易中占有重要地位.其在东亚海洋贸易中的作用自然不能低估。 这也是一些学者将金瓯沉船、平顺沉船的航程最终目的地认定为巴达维亚的原因。

明清时期的海外贸易中,由传统的牙行演变而来的行商扮演着重要的角色。明代“三十六行”和清代十二行代表朝廷管理海路贸易和邦交,具有半官方性质, 因而西方人称他们为“皇商”。行商有秉命封舱、停市、约束外人等行政权;外人 的一切陈请要求,由行商转呈;外国人不得与其他中国商人交易。金瓯沉船打捞 出4枚石质印章,其中一方文字为“潘廷釆印”,另有两方为“□潘”,不好识别,还 有一方为“孙畴”,此外有赤褐色陶封泥一块(图一四)这些私人印章用以 征信、证明或鉴定,对于了解潘廷釆等人的生意或航运业务具有重要意义。

图一四

清代广州拥有自己的商船,从事运输或贸易业务的行商有张、叶、蔡、邱、颜、 陈、潘等家族。这些行商通常有家族成员负责在国内收购出口货物,然后运 输到东南亚港口转卖,之后收购进口的商品,另外一些成员则负责船运业务。金瓯沉船的“潘廷釆”、“孙畴”名不见经传,可能是直接经营贸易的广州船主或商 人,也可能是受雇于广州行商或西方商人经营运输的船主。

金瓯沉船出水的雍正年间印章的主人潘廷采是迄今所见清代广州从事对外 贸易商人中最早的一位潘姓,很容易使人联想到乾、嘉、道间广东著名行商潘同文行,两者同姓,究竟有无关系呢?据研究,原籍福建漳州的潘能敬堂一支潘文 岩(潘启官一世),大约在乾隆五年(1740年)前后来到广州,当时他至少已27岁 了,为潘氏行商入粤始祖。潘文岩在陈正兄弟经营的达丰行中经理商务,待陈氏 结束营业,潘文岩便自己开设了一家洋行——-同文行。在此之前,他从事沿海或 南洋的航运商业业务,曾三度前往吕宋,学会西班牙语,并于1770年到过瑞典, 与英国、法国、瑞典商人均有频繁的生意往来,在中外商界中颇有威望。 潘文岩 有七个儿子,知名的有四位。 1788年潘文岩去世,第四子潘有度(潘启官二世) 接掌潘氏洋行,由于胆识过人,经营有方,生意相当成功。 潘有度的五弟潘正衡, 曾经积极参加商业贸易;他的堂兄弟潘长耀(坤水官),曾经开设过丽泉洋行;亲 族中尚有潘正威从事洋行生意。 潘有度有四个儿子,却没有一人继承他的洋行 事业。

经过中外学者的研究梳理,潘同文行家族从入粤到发迹的历史都比较清晰, 而金瓯沉船的潘廷采生活在雍正年间,早于潘文岩入粤,而且更早从事东南亚航 运业务。现存潘氏家族资料并没有潘文岩入粤之前潘家有人在粤经商的记 录。所以在新材料被发现之前,目前不能肯定潘廷釆与潘同文行有血缘上的亲族关联。

清代广东行商研究虽以上世纪30年代梁嘉彬先生的《广东十三行考》为开 端,其后不断有所深化与拓展,但是主要集中在乾隆以后的潘氏、伍氏、卢氏、颜 氏等行商家族上,对乾隆以前的贸易商人家族研究并不多见,所以“潘廷釆印”的 发现为早期贸易商人研究提供了一则有益的个案和线索,而且也为探讨康熙开 海以后至“一口通商”之前中国与东南亚贸易提供了宝贵的实物资料。

五、余论:越南海域东亚沉船考古的新热点

15世纪以降,随着大航海时代的来临,东亚海域逐渐被纳入全球性海洋贸易体系,呈现出前所未有的发展态势:一方面,以葡萄牙、西班牙、荷兰为代表的西方殖民者相继在亚洲阿拉伯半岛、印度洋及马来半岛、婆罗洲、印度尼西亚、菲 律宾到中国澳门、台湾的广阔海域,建立起海上殖民据点和势力范围;另一方面, 传统的陆权国家如明清帝国、安南、暹罗等,由于国势不振或政局不稳,面对海洋 变局往往进退失据,甚至釆取闭关锁国政策,打击本国海洋势力,在与西方势力竞逐中失去对海疆有效的控制和海洋主导权。东亚海洋变成东西方各种海洋力 量进行表演的舞台,海洋成为东西方经济交往、人口流动、宗教文化传播的网络与通道,新兴港口——如日本长崎,中国月港、大员、澳门,安南庸宪、广南会安、 暹罗大城、北大年,马来西亚的马六甲,菲律宾马尼拉,印度尼西亚巴达维亚、望加锡等等都十分繁荣,成为东亚海洋贸易舞台的中心一如果把东亚海洋变局 当作一场大戏的话。

如前所述,越南东部海域具有独特的地理环境、海洋区位、气候条件,自古以 来就处在东亚、东南亚海上交通的要冲。17世纪以降,越南沿海及湄公河河口 地区兴起了清河一保荣(Thanh Ha-Bao Vinh)、会安(HQi An)、古劳浦(Ch Lao Ph6)、西贡一嘉定(Sdi Gon- GiaBjnh)、美荻(M^Tho)、河仙(Ha Tien)等国际 贸易港口,航运繁剧,自然也是海难频发的区域。上世纪90年代以来,越南在中 南部海域多次进行沉船勘探与发掘,打捞了 5艘沉船,年代从15世纪到18世 纪。它们是:广南省岘港附近的占婆岛沉船(15世纪)、巴地一头顿省槟榔礁沉船(1690)、建江省海域沉船(15世纪)和平顺省藩切沉船(17世纪),以及本文介绍的金瓯沉船(1723〜1735)。

这些沉船的出水与考古发掘,引起了国际社会与学术界的广泛关注,各国学者 对头顿沉船、金瓯沉船、平顺沉船等岀水遗物的整理与研究已取得一定成果。2008年,越南国家博物馆与中国广西自治区博物馆联合举办了 “海上丝路遗一一 越南出水陶瓷”大型文物展览,展出包括金瓯沉船出水瓷器在内的5艘越南沉船出 水的部分遗物,展览结束后中越双方分别以中英、越英文岀版了展出成果。 2012年5月,越南国家历史博物馆以“越南海洋文化遗产”为题展出了部分沉船 遗物。

欧美各国水下考古一直走在国际前列,而亚洲相对滞后。上世纪80年代以 后,情况有较大改观,东北亚日本、韩国及东南亚各国进行了多次颇具规模的沉 船打捞与调查工作,例如韩国打捞新安元末沉船,马来西亚先后调查打捞了 Risdarn号沉船(1727年)、Turiang沉船(约1370年)、南洋号沉船(约1380年)、 龙泉号沉船(约1400年)、皇家南洋号沉船(约1460年)、宣德号沉船(约1540 年)、兴泰号沉船(约1550年)、Desaru号沉船(约1845年Diana号沉船(约 1817年)等10艘沉船,印度尼西亚海域发现英国东印度公司Bintan沉船、荷兰 东印度公司Geldermosen号商船(1752年)、中国泰兴号沉船(1822年)、勿里洞 沉船(约685年)、井里汶沉船、印坦沉船(960年前后)等。泰国自1974年以来在暹罗湾海底发现遗址25处,其中9艘为14〜19世纪沉船。中国在广东二台山上川岛、福建连江定海湾、山东长山列岛、辽宁绥中三道岗、广东新会银洲湖 等海域进行海底考古探察与发掘,打捞出一批宋、元、明时期的沉船及实物。中国对“南海I号”南宋沉船的考古工作,显示东亚水下考古日益走上科学化轨道, 并达到国际前沿水平。此外,菲律宾打捞了 17世纪初西班牙“圣迭戈”(the San Diego)号沉船。确实如日本学者田边昭三指出的:只要东亚各国“共同致力于东 亚水下考古学科学研究,这一海域将成为不亚于地中海及墨西哥湾的水下考古 学的又一处圣地”。”

越南海域地处南海航道要冲,可以相信,将会迎来越来越多的沉船考古新发现,成为东亚海洋考古的热点区域,开拓出更广阔的东西方海洋贸易与海洋考古 研究的新空间。

来源:《国家航海》第六辑