文 | 王柯

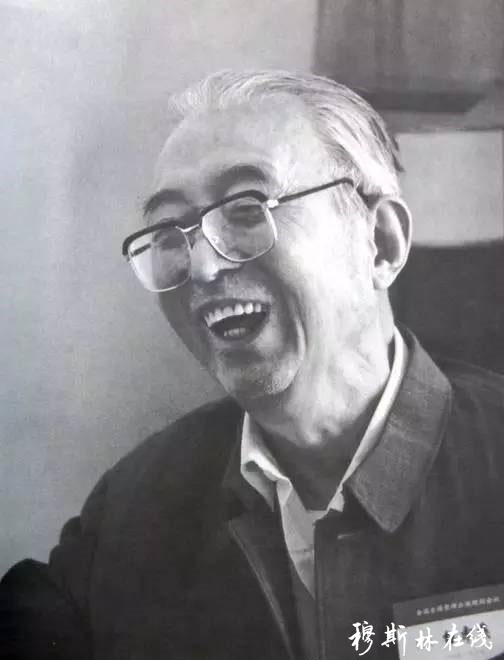

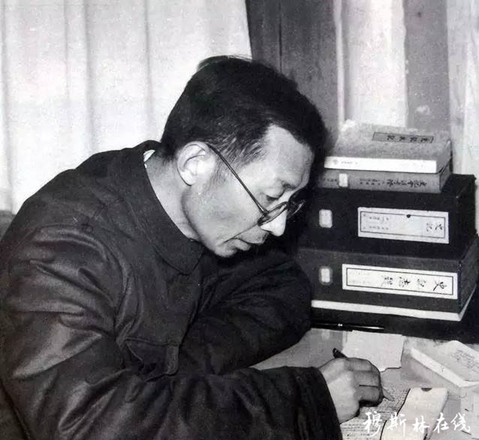

1932年秋天,以数篇研究朱熹哲学思想的论文修完燕京大学国学研究所的白寿彝(1909~2000)回到了故乡开封城里,初衷大约是在离家不远的“国立河南大学”谋一教职。到35年回到北京之前,一直生活于开封的白寿彝对自己的学术研究方向做出了一个重大的调整:彻底放弃“写出一本超过前人的(中国)哲学史”的梦想,开始集中精力研究“中国回教史”。毫无疑问,正是由于这一调整,使白寿彝得以在群星灿烂的中国历史学界中独树一帜,奠定下日后成为中国历史学大家的基础。我们从此首先可以确认,开封的社会文化氛围在历史学家白寿彝确认“自我”的过程中起到了重要的作用。

回到开封、回到共同体

1932年秋天,以数篇研究朱熹哲学思想的论文修完燕京大学国学研究所的白寿彝(1909~2000)回到了故乡开封城里,初衷大约是在离家不远的“国立河南大学”谋一教职。到35年回到北京之前,一直生活于开封的白寿彝对自己的学术研究方向做出了一个重大的调整:彻底放弃“写出一本超过前人的(中国)哲学史”的梦想,开始集中精力研究“中国回教史”。毫无疑问,正是由于这一调整,使白寿彝得以在群星灿烂的中国历史学界中独树一帜,奠定下日后成为中国历史学大家的基础。我们从此首先可以确认,开封的社会文化氛围在历史学家白寿彝确认“自我”的过程中起到了重要的作用。

对于大多数的中国人来说,国家、民族和文化,或许不过是同一存在的不同层面;然而对于出生于一个穆斯林家庭、成长在一个具有相当规模的穆斯林共同体中的白寿彝来说,它们却可能是完全不同的存在。因为如果按照现代国民国家理论的思路来理解的话,在认同的问题上,一个平凡的穆斯林和一个中国历史学大家,二者简直无法放在同一个起点上进行考虑。但是白寿彝先生在回到开封之后,却能够简单地迈过这道“樊篱”,毫无疑问,通过社会学的视点观察“白寿彝与开封”的范例,有助于我们更深刻地理解中国传统的地域社会构造与近代中国的国家、民族和文化认同之间的关系。

1997年12月末,笔者首次拜访了神往已久的历史学家白寿彝。1998年8月间,笔者利用了4天时间在开封踏寻白寿彝的思想轨跡。就像美国学者P.A,科恩在其《知识帝国主义――东洋思想和中国问题》一书中指出的那样:“决定一位历史学家采用一定的方法、以及他们提出这样或那样的问题意识,其理由除了他自身所处的社会、文化环境之外,別无它物”。白寿彝之所以能够在认同问题上保持从一个平凡的穆斯林到中国历史学大家的巨大跨度,也同样可以从他与开封城的关系中找到答案。首先,我们可以看出,从开封城的居民结构以及开封城中伊斯兰教的历史和规模来看,白寿彝1932年时回到的那个开封,可以让他首先苏醒自己对穆斯林共同体的认同意识。

开封市有一个“顺河回族区”,在开封市五区中面积最大、人口最多。顺河回族区里有一个“清平办事处”,被称为“全市唯一的少数民族办事处”,现有居民约1.9万人,其中回族占46%。清平的回族占居民人口比例之高,在全国城市中实属罕見。开封市内共有20座清真寺(男寺13、女寺7),其中13座(男寺8、女寺5)在顺和回族区内,而清平办事处辖区内又集中了其中的8座(男寺6、女寺2)。因为开封市内的清真寺大多集中于清平这一区域内,估計1949年之前居民中的回民比例还会更高。按照今天这个地域行政区劃来看,1930年代白寿彝回到开封时的故居就在顺河区清平办事处区域内。

东大寺是清平地区也是开封市内规模最大的清真寺,开封市伊斯兰教协会就设在东大寺里。据东大寺内康熙二十八(1689)年的“重建清真寺碑”记载,东大寺建于唐代贞观二(628)年。因为伊斯兰教先知穆罕默德622年在麦地那创建了伊斯兰教团国家,630年才征服麦加,碑上说法无法相信,但是东大寺具有悠久历史却不容置疑。明代洪武元(1368)年,朱元璋的部下回族将领常遇春占领开封以后,为了进攻北京在当地招兵买马,许多回族青年应征入伍。据说这件事感动了朱元璋,他从南京赶到开封,亲自给东大寺赠送了“精忠尚武”的匾额。

开封东大寺

白寿彝所居住过的维中前街,距离东大寺只有百数十米的直线距离。这也印证了开封市伊斯兰教协会会长李文章先生的白寿彝“本家”就在东大寺“坊上”的说明。“坊”,即“教坊”也称“寺坊”。教坊,是回族社会特有的组织方式,它的原型可以追溯到唐宋时代的“蕃坊’,本来是以一座清真寺为中心,由同在此礼拜的回族居民所自然形成的地缘社会组织。教坊与清真寺,实际上互为因果。清平地区内回民比例之所以高,与回民的“一寺一坊”或“一坊一寺”的居住习惯有关。伊斯兰教是维系坊的根本,在伊斯兰教的信仰下,一个坊的居民才能走到一起。根据民国时期的报告,1935年时东大寺坊上回民大约有3500至3600户、10600至10700人,一直是开封市内规模最大的教坊。換言之,当时的东大寺一定具有强大的宗教号召力。

白寿彝的家庭是一个非常典型的穆斯林家庭,母亲更是一位虔诚的穆斯林。据白寿彝本人对笔者讲述,她只要有了时间就会带着白寿彝去女寺学习阿拉伯语。“女寺”又称“女学”,它是中国穆斯林为了满足妇女学习伊斯兰教知识、维持宗教信仰的一种发明,而它的发祥地就在与东大寺隔著维中前街相对峙的王家胡同里。原来,按照伊斯兰教的规定,妇女不能进清真寺,在其中接受以读通经文、理解经文为目的的伊斯兰经堂教育。为了解决这个矛盾,清代嘉庆年间(1796―1820年),开封回民在王家胡同创建了由女性教师专为妇女讲授经文的“女学”。因为教师会按照教义给前来求学的穆斯林妇女们解答有关礼拜、习俗、以至思想方面的问题,她们因而成为伊斯兰世界里罕見的“女阿訇”,女学成为妇女专用的“女寺”,从此身兼二职。

女寺是中国穆斯林社会的一道独特的风景,更是开封的回民社会形成了坚固的穆斯林共同体的象征。白寿彝曾经骄傲地提到,他的亲戚中有过参位女阿訇。其中一人是他的姑姑,能写一手漂亮的阿拉伯字,所在女寺也离白寿彝家很近。幼时的白寿彝经常随母亲去女寺,跟着姑姑学习阿拉伯语,因为写得好,还时常受到姑姑的表扬。白寿彝在这样一个拥有悠久的历史、宏大的规模、严密的组织、在中国伊斯兰的历史与文化上占有重要地位的回民社会中度过少年时代,接受伊斯兰的启蒙教育,开封城的穆斯林社会给他造就了一种自然的穆斯林意识。然而要将这种意识发展到学问的世界里,不仅要等到他长大成人,更要有一个引起他深入关怀穆斯林社会的契机。

1932年,上海和南京接连发生了两起“侮教事件”:南华文艺社与北新书局出版的杂誌与书籍上接连出现了对伊斯兰教徒不吃豬肉的飲食习惯进行侮辱的文章。文章反映出在中国进行民族国家建设的过程中部分汉人精英对回民坚持自己特殊的宗教信仰和风俗习惯表现出来的反感,但给中国的回民造成了极大的精神傷害,各地回民奋起“护教”,他们的宗教意识反而得到了强化。我们注意到,正是在这次民囯时期里出现的首次“侮教”事件与“护教”运动前后,白寿彝回到了开封的回民社会里,也开始了他在学术研究方向上的重大调整。所以可以肯定,白寿彝之所以会在研究方向上出现转向,正是因为白寿彝的伊斯兰认同意识的觉醒,而促使这种认同意识觉醒的契机,正是因为他在这个对于伊斯兰社会发生严重偏见的时刻回到了这块他生于斯长于斯的土地上,回到了他的共同体。

在近代国家的边缘

很明显,白寿彝对伊斯兰具有强烈的认同。但是,如果仅仅强调白寿彝的伊斯兰共同体意识和责任感,就可能推论出他对其他共同体会有一种排斥心理,然而事实上我们却无法从白寿彝的思想中感受到类似心情。这说明,作为一个穆斯林的白寿彝的自我,首先是一个作为中国穆斯林的自我。刺激白寿彝研究方向转向的,不是一种自外的意识,而是一种因回民在中国近代国家建设的过程中被不断边缘化而产生的危机感。作为生活在开封这座“中国历史文化名城”中的伊斯兰共同体的一員,对于这种被边缘化的危机感,自然更加强烈。

“顺河”的本意是沿著汴河两岸的地区,只要看看宋徽宗时期画家张择端所作长525厘米、宽25.5厘米的绘卷―“清明上河图”就会知道,开封的穆斯林共同体从那时起就沒有远离政治的中心。开封鼓楼的旧址附近,有一座“三民主义胡同清真寺”。这座清真寺原名凤凰寺,有人考证说它是宋代为穆斯林出身的官僚所建的官寺,它反映出很早以前穆斯林就已进入中国官僚阶层的事实。除东大寺外,开封还有凤凰寺、北大寺、西皮渠清真寺、文殊寺街清真寺等四座古老的寺院,因为资料的限制,无法确认这些“古寺”的具体建造年代。但是据明代文献资料记载,当时住在凤凰寺、西皮渠清真寺周围的居民基本上都是中国土生土长的穆斯林―“回子” 。它反映出,从明代初年起回民已经进入政策决定层次的事实。清代道光二十一(1841)年黄河决堤,回民们为了堵住水门不惜拆下东大寺的建筑材料保卫了开封城。水灾过后,道光皇帝下令修复东大寺,并挥笔写下“护国清真”四字。这四个大字至今仍然挂在东大寺的墙头,与出身于此的原新华社社长穆青所题“东大寺”匾额相对,形象地反映出了开封伊斯兰共同体与历代国家政治权力之间的共生关系。

然而进入20世纪以来,中国建设近代国民国家的政治进程使回民们不断感到了被边缘化的危机。清末民初的革命家们,将自己的建国主张从“驱除鞑虏”变到“五族共和”,然后又从“五族共和”变到“中华民族”,民族与国家之间的等号越划越清晰。尤其在1930年代,发生于东北边疆的“伪满洲囯建国”和西北边疆的“回民叛乱”(实为维吾尔),让越来越多迷信国民国家体制的政治家与知识精英对汉以外的文化集团产生偏見和抵制情绪。尽管南京国民政府对1932年发生在上海南京的两次“侮教”事件作了较为严厉的处理,但是1936年4月在北平又出现了类似的“《世界晚报》侮教事件”。这些发生在中国的政治、经济和文化中心的事件说明,包括中国的政治家和知识人阶层在内的中国社会中,逐渐蔓延开了一种在近代国民国家的体系中,文化也必须统一于主体民族文化的情绪。

20世纪初期,为了在中国实现民族国家的形式,大量的回民知识分子曾经主动呼吁不要将回民看作汉族以外的民族集团。針对汉与回在文化上的差异,他们沒有提出放弃自己的伊斯兰教信仰,但是主动提出了如何使伊斯兰文化对发展中华文化作出贡献的问题。然而,三十年代中国社会在对于文化与民族、国家关系的定位,却对回民的伊斯兰文化进行直接攻击。这种社会偏見,使回民不得不再次考虑穆斯林文化与中国文化之间的关系,甚至有人开始考虑在国民国家体系中自己是不是一个有別于汉族的特殊的民族共同体的问题。这件事反映在开封,就是1930年代开封回民社会中发生的一系列教派分裂和对抗事件,这些事件使开封的伊斯兰共同体数度出现分裂的危机。

在离东大寺不过数百米的王家胡同深处,还有一座“王家胡同清真寺”。1989年得到修缮的王家胡同清真寺,与东大寺的中国传统式建筑风格炯然不同,礼拜堂选用的是阿拉伯式的圆屋顶。据开封市伊斯兰教协会会长李文章先生介绍,白寿彝的家族在四十年代已改入王家胡同清真寺的坊上。与白寿彝同一宗族的白寿志,1998年时担任王家胡同清真寺教坊的“社头”,就是由教坊内穆斯林共同推选出来的理事。事实上,王家胡同清真寺正是在1930年代开封回民社会的教派分裂中,从东大寺分裂出来的一个年轻的清真寺。王家胡同清真寺建成于1937年,从教派上来說属于依赫瓦尼派(即新教),而东大寺属于格底目派(即老教)。

“依赫瓦尼”之意为兄弟、同胞或朋友,依赫瓦尼派是19世纪末受阿拉伯地区瓦哈比运动的影响,由中国甘肃省的东乡族阿訇马万福等人倡导、形成的中国伊斯兰教教派。它自称“遵经派”,提倡“凭经行教”、“遵经革俗”、要求穆斯林“一切回到《古兰经》中去”。如妇女要戴盖头,参加社会活动要严格遵守教法教规。他们提出遵从天下穆斯林皆兄弟的古兰经的精神,主张建立平等的教坊间关系,反对铺张浪费、披麻戴孝、哭丧、游坟点香等风俗习惯。

“依赫瓦尼”实际上是因反对在西北地区回民社会中形成的伊斯兰教门宦制度而形成的,故被称为“新兴教”、“革新派”。在并不存在“门宦”的开封地区,“依赫瓦尼”提倡“凭经行教”、“遵经革俗”、“一切回到《古兰经》中去”的口号,其内容理所当然地让人联想到清算汉文化对于伊斯兰教徒日常生活影响的内容。而被称为老教的格底目派,则主张一如既往地按照传统的信仰方式履行穆斯林的基本责任。

开封的“依赫瓦尼”教派的历史,可以追朔到1917年。这一年,跟随马万福学经的马广庆从甘肃归来,开始在开封传播“依赫瓦尼”学说,20年代初期掌握了对文殊寺街清真寺的控制权,使这里逐渐变成为开封城“依赫瓦尼”教派的据点。此事激起了其他教坊的反对,原属文殊寺街清真寺的反对依赫瓦尼的教友们,在无法夺回控制权的情況下,不得不于1923年脫离文殊街清真寺,建立了格底目派的洪河沿清真寺。1930年代里有人要在开封最大的清真寺、东大寺推行“依赫瓦尼”学说, 因而引起激烈争论,教派之争又起。东大寺坊上信奉了“依赫瓦尼”学说的教友们与东大寺分裂,独自建立了王家胡同清真寺。除王家胡同清真寺外,仿照文殊寺街清真寺建起的北门大街清真寺,也是1933年由仅仅相距半里地之外的北大寺中分裂出来的依赫瓦尼派教友们所建。

三十年代开封的教派之争,表现了在当时的国民国家建设中表现出来的文化歧视中,中国穆斯林对自己与中国文化之间关系的定位行动上的焦虑。但是通过这场教派之争,开封的回民中只有不到百分之二十的回民改为“依赫瓦尼”。在这场教派之争中,东大寺的教长洪宝泉亲自撰写阿拉伯文《明真释疑》,明确阐述了反对“依赫瓦尼”教派的意志。东大寺具有奉行与中国传统文化共存方針的传统,明代万历14(1586)年曾经树立“古制连班永尊”的巨大石碑,以表示坚持传统、抵制其他学说的信念。提倡“凭经行教”、“遵经革俗”、“一切回到《古兰经》中去”的“依赫瓦尼”在开封之所以会遇到很大的阻力,是因为这个看来非常宗教化的命题,实际上意味著对中国文化的疏远。这对于生活在开封这座“中国历史文化名城”中的伊斯兰共同体来说,其实是一个令他们无法实现的命题。

开封和西安、洛阳、北京、南京、杭州等并列为中国的“六大古都”,战国时的魏,五代的后梁、后晋、后周,以及北宋、金等王朝都定都开封,孔子和孟子也在这里留下过足迹,蔡邑、蔡文姬、阮籍等文化名人诞生在这里,北宋时开封成为中国的政治、经济和文化中心,科举史上第一次殿试和最后一次会试都在开封举行。1954年以前,开封市是河南省的首府,近代这里诞生了河南省最早的大学、师范和女子师范、报纸、图书館、博物館、剧团、剧场、广播局、电报局、邮电局、电话局等等。白寿彝也就曾是河南省最初的大学―中州大学文史系的学生。

在白寿彝出生的清代末年,开封已经陆续出现新式的学校。新式学校面向社会招收学生,除文史之外还教授自然科学方面的知识,不同于传统的以家族为单位的私塾。1908年,河南省第一所以回族子弟为对象的回民学校―养正学校,就由著名的王皓然阿訇创建于东大寺里。回民学校与一般新式学校不同的是,同时教授学生们伊斯兰教的知识。然而,白寿彝的父母却没有送孩子们到这里上学,而是聘请先生,在自己家里开设了私垫。这件事说明,在这样一个与中国传统文化有着千丝万缕联系的开封城里,回民们原本重视学习中国的传统文化。白寿彝的母亲不识字,但在窗外听私塾先生讲课,居然默记下“三字经”,然后教给还没上私塾的白寿彝。

河南大学历史文化学院办公楼,白寿彝先生曾经工作的地方

1916年,7岁的白寿彝开始在私塾学习。据白寿彝讲,他一生曾经遇到过三位私塾先生,启蒙老师是晚清秀才邓先生。邓先生的教育方法是要求学生反反复复、死记硬背四书五经,白寿彝称邓先生的教育方法为他打下了中国传统文化素养的坚实基础。在邓先生以后来到白家私塾的是一位晚清拔贡吕先生。吕先生强调理解能力的重要性,让学生们尝试解释各种古文的内容。出身回民的吕先生指导年仅11岁的白寿彝完成的第一篇作文题目“过者务当改”选自科举试题,而白寿彝沒有提起吕先生指导他学习古兰经。在白寿彝13岁的时候,私塾老师又换成了凌先生。凌先生虽然熟悉自然科学,但在最大的功课语文上,仍然是让学生通读和理解中国的古代经典。

根据白寿彝外甥女巴秀芝阿訇的介绍,笔者在开封找到了白寿彝长兄白寿康的长孙——当时已50岁的白崇仁。据白崇仁介绍,他有参个弟弟:白崇义、白崇礼和白崇智(故人),如果再有一位弟弟降生,家中给他准备的名字是“白崇信”。“仁、义、礼、智、信”,这个由朱熹弟子陈淳整理出来的儒教思想根本,已经扎根在开封城回民的倫理道德体系里,滲透到了他们的日常生活中。如果理解了这一点,不仅可以理解在1930年代为什么更多的开封回民不肯轻易接受“依赫瓦尼”学说的现象,更可以理解在中国建设近代国民国家的政治进程中被边缘化的事实给他们带来的精神苦痛。

宽容与认同

据白寿志推测,白寿彝与母亲去过的女寺,应该是教经胡同女寺,当时也是东大寺的女寺之一。教经胡同贯穿草市街和北上街之间,离维中前街只有300多米。教经胡同的名字,由历史上中国最大的犹太人集团定居于此并在此地建立教会的故事而来。因犹太人吃牛羊肉时必须挑去牛羊足筋的习惯而得名,以前在中国犹太教也被称为“挑筋教”或“一赐樂业教”(以色列教)。清代以前教经胡同称为挑筋胡同,以后挑筋慢慢被念成教经。

开封城里犹太人的足跡可以追朔到北宋真宗年间(998―1022年),据说当时有500名犹太人以朝贡的名义来到开封并定居下来。1163年,他们在开封建造了犹太教堂,明清时人们也将犹太教堂称作清真寺。开封犹太人的人口,几乎从来没有超过过1000人以上的时候,然而它却有著1000年的历史。这说明,历代的王朝都沒有使用暴力强迫他们放弃自己的文明。正是因为这种宽容,反而促使他们开始接受了中华文化的要素。据说,1420年一位犹太人被明朝皇帝赐姓为赵,这是最初得到中国人名字犹太人的例子。明清时代,也有犹太人出任知县、参将、刑部郎中等官职,还有人考取了进士。从犹太教堂遗留下来的明代正德碑的碑文中,可以看到他们当时已经开始用儒学的概念解释犹太教教义。另外,在传教士所画的犹太教堂的立体图上,也能看到康熙亲书“敬天助囯”的匾额,说明居住在开封城里的犹太人已经接受了中华文化中有关“天”的内容。

居住在开封的犹太人共同体消失的原因,首先是与天灾有关。黃河洪水泛滥,数次席卷开封,犹太教堂曾于1451年、1642年、1851年、1860年四次遭受黄河洪水的袭击,前两次水退之后,人们集资重建了教会,康熙年间来到开封的法国传教士还曾描绘下教堂重建后的雄姿。然而,毕竟人数过少、经济实力有限,在最后一位犹太教士于1800年去世之后,共同体又失去了最后的精神约束力量,于是慢慢走向了自然消亡。在19世纪中两次遭到洪水袭击之后,他们不但沒有能力再建教堂,教堂的土地也于1912年出卖给了天主教会。

从开封的犹太人的历史中也可以看出,生活在开封这座中国历史文化名城的人们,更能理解和适应中国传统的王朝体系在对待其他文明存在的问题上的宽容态度。我们可以注意到,在中国的犹太人中最后更多的人不是同化于汉人社会,而是被吸收到了伊斯兰共同体中。由于犹太教与伊斯兰教在生活习惯有接近之处,生活在中国的犹太人曾被称为“蓝帽回回”。一位于1642年访问了南京的外国传教士在他的著作中记录到,当时南京仅有的四户犹太人都已改信了伊斯兰教。虽然我们无法确认开封犹太人最后是否也都改信了伊斯兰教,但是曾为开封犹太人居住区中心的教经胡同,之后变成了穆斯林的集中居住区,却是一个不争的事实。1929年白寿彝考上了燕京大学国学研究所的研究生,遇到了中国犹太人研究的开山祖陈垣。当陈垣知道白寿彝是开封来的回民时,居然一度认定白寿彝为犹太人的后裔。

白寿彝虽然沒有发表过直接研究开封的犹太人社会和历史的著作,但是毫无疑问,他也一直在关注这个问题。1998年夏天在接受笔者拜会时,他曾用很多时间谈及开封城里的犹太人的故事。他以开封城中具有多种文化、是一块多种文化共存的土地为荣,为犹太人共同体的消亡惋惜。尤其令白寿彝扼腕的是:犹太教堂里有四本犹太经书,包括两冊“羊皮古经”,后来都被天主教传教士掠夺到了欧洲。比起犹太教来,白寿彝对开封城里的基督教的态度截然不同。他沒有对基督教留下什么好评,这是因为他自己直接体验了开封的基督教会对于异己文化和思想的不宽容。

开封基督教的历史,可以追溯到明朝崇祯元(1638)年。当年,意大利耶稣会教士开始在开封组织教会。但是,与伊斯兰教、犹太教传入中国之后,逐渐接受中国传统文化成分,利用中国传统文化的命题、逻辑以及伦理观阐释教义不同,罗马教皇针对耶稣会在中国的传教,做出了严历禁止信仰者同时保持中国传统习惯、禁止传教士利用中国传统文化思维、也就是通过中国人能够听懂得的语言进行传教的决定。到了清朝康熙年间,这种不许教徒接受一切儒家教义的做法威胁到了清朝的统治基盘,康熙皇帝在康熙45(1706)年,开始禁止基督教在中国的布教活动,开封城里的天主教会就在很长一段时间里消失了踪影。

20世纪初,在西方列强侵略中国的枪炮声中,基督教重新回到开封。此时来开封的不再只是天主教系统,还有基督教系统的圣公会、美国的南浸礼会、循礼会、内地会等。从1910年代到30年代,这些教会在开封先后建立了培文学校(男子)、华美学校(女子)和光豫中学(男子)、静宜女子中学(以上为天主教系统),济汴中学(男子)和施育女子中学(美国南浸礼会所办),磐石中学(男子)和培德女子中学(循理会所办),圣安德烈中学(圣公会所办)等许多学校。

1924年15岁的白寿彝进入圣·安德烈中学。根据与白寿彝同年代进入济汴中学的赵圣城先生的回亿录――〈读书六年的济汴中学〉记载,当时开封城里的许多教会学校,至少基督教系统的教会学校,在教育制度与教育方法上有许多相似之处。济汴中学,除了信徒,也接受一般人家的孩子入学,在学费上却有差別。信徒的孩子一个学期的学费为16元(仅仅交纳住宿费和伙食费),其他学生是32元(学费16元、住宿费和伙食费16元)。从此可知,并非所有的人都是为了基督教的信仰才送孩子来到教会学校,白寿彝来到这里的目的是为了学习英语。

教会学校对学生的管理非常严格,根本不让学生接触外面的世界。比如济汴中学,学生被严格禁止参加各种政治和社会运动,一律寄宿,每月只可以在一个星期六回家一次,但必须于当天晚饭前返回学校报到。这种对学生思想的控制,引起了一直生活在一个信仰自由的空间里的白寿彝的反感。尤其是教会学校丝毫不顾学生原有的宗教信仰,要求学生每天早晚两次礼拜,读习《圣经》,这更引起了出身穆斯林的白寿彝的反感。第一学年结束后,白寿彝看到一篇发表在上海某家报纸上的文章。这篇文章指出,西方列强办教会学校的目的,在于控制中国的教育主权、控制中国国民的思想。白寿彝对这篇文章产生了极大共鸣,下定了退学的决心。但是当他以学校伙食不符穆斯林饮食习惯的理由提出退学时,校方甚至答应给他单开伙食进行挽留,又考虑到父母盼子成龙的心情,他才留了下来继续学业,但是三年的课程只用了两年便毕了业。

从白寿彝对待开封城里的犹太人和基督教会的故事中可以看出,白寿彝身上同时集中了两种精神:既有作为一个穆斯林对自己信仰的虔诚,更有一个作为开封人对于其他文化的宽容。而这样两种精神之所以能够同时存在于一个人身上,说明白寿彝已经将一个宽容的社会形态:人们可以具有各自不同的宗教信仰和思想意识形态的社会形态,看作是一种当然的社会常态。他对基督教学校的反感,也正是出于他无法容忍基督教学校对其他文化及思想的不宽容。如果我们不刻意从白寿彝是一个穆斯林这样一个层面对他进行关注,就可以感觉出,在白寿彝的思想深层中其实蕴藏著最为彻底最为典型的中国文化基因。他看待任何事物的目光,在一个穆斯林之前,首先是一个中国人。而作为一位穆斯林的白寿彝之所以能够如此自然地认同中国文化,不是因为他在中国文化的压迫下放弃了自己的宗教信仰,而恰恰是因为中国具有允许其他不同宗教、信仰或文化共同体共存的宽容的文化传统。

不可否认,在中国的历史上也有脫离传统、失去宽容心,通过暴力强迫异己对自己进行认同的政权。但是显而易見,一个政权失去宽容的时候,也就是他失去了自信的时候,只有在这个时候,他们才会通过暴力强迫其他不同宗教、信仰、文化共同体、甚至个人对自己进行认同。中国建设近代国民国家的政治进程之所以会给中国穆斯林造成了危机感,是因为这个政治进程强迫中国的穆斯林在他们本来并不感到矛盾的二者中只能够认同其一:要么中国,要么伊斯兰;要伊斯兰就边缘化,要中国就放弃伊斯兰。而这种强迫认同之所以恰恰发生在1930年代,也正是因为在这个年代里“中华民族”遇到了最大的挑战。但是值得注意的是,就在1930年代“侮教事件”之后,在日本帝国主义的支持下,东北和北京地区相继组织起了伪满洲囯“回教协会”和“中国回教协会”。这个事实说明,越是暴力的强迫认同,反而更容易引起离反心理。

最后的话

开封市顺河区里,在距离白寿彝1930年代生活过的维中前街不过数百米的二马路上有一套小洋楼,门前有一张牌子,上面写著“国家主席刘少奇逝世之处”的字样。通过二马路来到南教经胡同与白寿彝长期生活过的维中前街之间,这里坐落著崇祯元年所建的天主教堂,开封市天主教协会也设在其中。教堂的围墙已经被打开而改造为数家商店和饭店,其中一家打出“清真朝鲜冷面”的旗号。以维中前街为中心,在半径不超过400米的地区内,历史与现实、文化与政治、精神的追求与经济的欲望浑然同在,伊斯兰教、基督教、犹太教、“清真朝鲜”,多种文化你中有我、我中有你,组成了开封的一道奇妙的风景线。然而开封城里的人们,谁也沒有也不会以此为奇。白寿彝和开封的故事告诉我们的,首先就是在中国传统的社会环境下,具有不同文化形态的人们能够和谐地共同生活在同一个地域里。

而具有不同文化形态的人们之所以能够在同一个地域中共存,其前提条件就是因为这些人们沒有将文化与政治联系在一起。在开封城里可以发现,比起“回族”这个称呼来,无论是穆斯林或者非穆斯林,更多的人都更愿意称呼或者被称呼为“回民”。很明显,开封的市民们,包括穆斯林和非穆斯林,尽管他们的宗教信仰不同,但在日常生活中都同样感觉不到区別“民族”的必要性。事实上,在中国这样一个多民族的国度,历来都不是所有的人都对“民族”有清醒的认识和强烈的认同。正是因为这种不去积极认同“民族”的传统,才使得具有各种不同文化的群体和个人能够长期和平相处。到了近代以后,这种传统就更加显出了它在维护多民族统一国家形态上的意义,因为在近代以来的国民国家理论的影响下,对“民族”的认同被和对国家的认同联系在了一起。

包括白寿彝在内的许多中国历史学者,并不认同将“民族”与国民国家重叠在一起的近代国民国家理论。正是在一个具有不同文化形态的人们能够和谐生活、彼此并不从“民族”上区別他人的社会环境中,白寿彝才能够实现了他的二重忠诚:作为一个穆斯林和作为一个中国人。正因为这种二重的忠诚,白寿彝也许最能体会到:文化等于民族、民族等于国民国家的公式,并不适合多民族国家中国的实际。(来源:现代大学周刊)