“燕王扫北”、“山西洪洞大槐树”等传说故事,一直为史学界所关注。近年来,受后现代史学理论以及社会史研究方法的启发,学者们对这类传说的研究,已经从关注人口迁移的动态过程,逐步转移到关注移民主体生命本身及其背后的思想与文化问题,通过梳理民间故事的记载文本、流传地域、传播中的诸多演变,探讨人们如何记忆历史、如何选择记忆、如何创造记忆等问题。传颂人群对自我意识的萌发、自我身份的寻找与认同,逐渐成为学界密切关注的重点主题之一,“燕王扫北”、“洪洞大槐树”也因此成为华北地区族群构建的经典案例,成果卓著。

“燕王扫北”等传说涉及了一个相当长的时段,叙事内容上及宋元下讫明清,文本成形则主要发生在清中晚期,乃至民国初年,绵延近千年。相关研究普遍关注了宋、元、明北方族群混居时期,与蒙古人相关的历史记忆中的族群问题。同时,对清末民初,因丧失大国优越感,从而引发国族建构,在地方精英的积极推动下,此类传说渐次成型的过程,众多学者也进行了多角度的阐述。

学者们认识到该传说形成的关键时期均为族群问题突出的时期,族群问题是此类传说的根本性问题。让人颇感意外的是,在如此重视族群问题的研究思路下,有清一代直至民国时期,广泛居住在北方地区为数甚众且极为重要的八旗群体,却几乎没有进入学者的视野。“燕王扫北”、“洪洞大槐树”等传说广为流行于今天的北京、河北、山东、山西、东北等地,其中在北京、东北以及河北大部分地区,有清一代占人口优势的主体居民即是旗人,其他省份、地区的旗人人口亦占有相当比重,他们的经历、他们的记忆、他们的历史叙述,影响并决定了传说的形式与内容。同时,传说定型的主要历史时期,正是清代以及民国初年族群建构的关键时期,也是旗人群体最为活跃的历史时期。方方面面的因素,决定了旗人群体在该项研究中的不可或缺。然而,当前的相关论述鲜有涉及清代传说构建和传播者的族群属性,学者们普遍将所讨论人群默认为汉人,或者忽略这个问题,在汉人的语境中对他们加以讨论,造成了清代直至民国初年旗人群体在此项研究中的“整体缺失”,这显然不够恰当,也不够全面。由此而产生的研究盲点和研究误区,势必会影响学界对华北区域史诸多问题的正确判断。

当年的旗人后代,如今仍然在这片土地上繁衍和生活着,他们用自己的记忆方式讲述着祖先的故事,在时间的磨蚀中,有的记忆正逐渐消失,有的变得支离破碎,有的却在祖祖辈辈的口耳相传中,不断重复、塑造,最终固化。2008年以来,笔者对北京、河北等地的数十个村庄进行了田野考察,采访了50余名旗人后裔。虽然个案数量有限,却对华北旗人群体获得了直观的历史感受,也获得了很多珍贵的历史线索。其中,最让笔者意外,或者说有所感触的即是旗人后裔对“燕王扫北”等故事的记忆以及他们对自身身份的下意识判定。访谈中,不少旗人后裔会脱口而出,声称其祖上是“燕王扫北时来的”、“从山西过来的”,然而对祖先在清代曾经是旗人身份却记忆模糊或语焉不详。

正是这些模糊的记忆以及各种不确定因素,让该群体长期隐匿于今京、津、冀等地的村村落落,融于其他人群之中,仅根据老人浅层的叙述和家谱、碑文等文字史料,很难发现他们的祖先在清代竟是与民人完全不同的旗人。最初的寻找迷雾重重,笔者不得不在口述(田野)与文献的之间巡回往复,点点滴滴地梳理这群人的踪影,以文献的指引度量口述,再以口述反思历史。从口述到文献,再从文献回到口述,这样的过程不断反复,记忆的碎片逐渐被拼合连缀,历史的脉络也逐渐清晰。

这一过程中,深度口述访谈的价值体现得淋漓尽致。毋庸置疑,无论是文字材料,还是口述访谈,都会受诸多因素的影响而存在一定局限。后人考察时,尤其是在史料不充分、没有多种文献相互印证的情况下,那些被书写者、叙述者有意无意掩盖的内容,就很难被发现。然而,人跟文字毕竟不同,在没有刻意掩盖的情况下,通过面对面的交流,被访者有时候会下意识地流露出来某些潜意识、深层次的记忆。本项研究中,老人们片段、零星的话语,成为文字史料(包括官方史料和民间史料)所缺乏的关键性信息,将破碎的历史连缀在一起。诚然,这类信息不能完全当成信史,但它却可以给研究者提供极为重要的思路,将研究引向历史深处。

本文试图通过不同层面、不同方式的叙事(文献记载、口述记忆),从一个侧面展示百年来旗人群体的沉浮与他们的自我认同,也借此反思当前华北区域史研究中存在的一些方向性问题。

一、被“遗忘”的人群

1644年,满洲人入主中原。清廷为构建京城战略防御网,除了以重兵把守京城外,还在畿辅(即今天的北京、天津、河北等地区)的采育里、昌平州、顺义县、三河县、东安县、良乡县、宝坻县、固安县、玉田县、霸州、滦州、雄县、沧州、德州、保定府、太原府、喜峰口、古北口、独石口、张家口、冷口、罗文裕等地,设置众多的八旗驻防点,配备兵力,层层拱卫京师。

同时,为了满足皇室、王公与八旗人丁的生活需要,清廷将畿辅地区原有的明代庄田、军事屯田、老百姓土地等,强行圈占,设立八旗庄园,分拨给旗人。此外,还有大量民人(以汉人为主)投充旗下,进入八旗,成为旗人,其中不少人带着土地归顺,这批土地被称为“投充地”,而这批人则被称为“投充旗人”(亦称“投充人”)。

自顺治至康熙年间,圈占与投充土地的范围涵盖了77个州县卫,东起山海关,西至太行山,北自长城,南抵顺德府,号称“直省九府,除广平、大名二府,远处京南,均有旗庄坐落,共计七十七州县,广袤二千余里”,直隶地区布满旗地官庄。顺天府的部分州县,圈占率甚至达到了100%,80%以上的原民地变为旗地。在被圈占、投充的州县内,民地所剩无几。

此时此刻的华北各地,尤其是畿辅地区,由明代的汉人社会突变为以旗人为主体的社会。这些被圈充的土地,被清廷拨给皇室、八旗贵族和八旗官兵,形成不同的庄园、旗地。庄园制度,始于入关前的努尔哈赤时期,是后金国的一种生产组织单位。庄,大体上可分为皇庄、王庄、八旗官庄等。膏腴上地,也就是最肥沃的土地被设立为皇庄;其次,按爵秩分给王公大臣设立王庄;再次,分给八旗官员兵丁,为一般旗地。庄园以壮丁(庄奴)从事生产,并从中选择一名经济条件较好、有管理能力的壮丁充任庄头以管理庄务。该人群的主要来源有两种,一是随清军“从龙入关”的包衣奴仆,一是投充进入八旗的投充旗人。庄园种类繁杂、数量甚多,不同庄园之间,有着严格的界定和区分,相互独立、互不干涉,该制度一直延续到清末。

据《畿辅通志》记载,顺治初年,畿辅皇庄计332座,乾隆《会典》为322个,嘉庆《会典》为539个,光绪《会典》为373个,清末无具体统计数据。笔者从中国第一历史档案馆存留下了的内务府户口册中,选择了较为完整、清晰的清末某年庄头户口册册籍,这套册籍记载了顺天府部分地区共288个老圈庄头,每个庄头家族的人口至少有数十,甚至数百人(包括妇女与孩子)。这里提到的老圈庄头,是专为皇室服务的皇庄庄头的一种,皇室庄园中还有投充庄和其他的专业园子。而且,王公贵族和八旗官兵也有各自种类复杂、为数众多的庄园。同时,288还只是顺天府地区的老圈庄头,并不是畿辅地区的全部数目,清末庄园数量不可小觑。

庄园人群和其他八旗人群共同构成了畿辅地区的旗人群体,属八旗制度管理,与之对应的,则是归州县管理的民人(以汉人为主)。“旗人”与“民人”在人群构成、从属机构、管理体制、身份地位以及各种具体制度,包括赋税、科举、婚姻等等最为根本的行政政策上区别甚大,国家权力在两个社会中的渗透方式也截然不同。

旗人庄头看似拥有大量土地,与汉人地主一样称霸地方,实则完全不同,二者存在本质的差别。不少庄头以旗人身份,“横行乡里,抗拒官府”,还有甚者“马直入府州县衙门,与府州县官并坐,藐视命吏,任意横行。目中既无官府,何况小民。其欺陵鱼肉,不问可知”。这只是庄头的一个面相,相对民人而言,该人群在得到较多国家庇护的同时,受到的人身束缚也更为严格。他们实为奴仆身份,对土地只有有限的使用权,没有所有权,不能自由买卖庄园土地,稍有差错,便会被罚以枷刑、鞭打,甚至被革退,丧失庄头身份和所有土地、财产,全家发配为奴。“庄头”是一种称号、一个职位,谁来“继承”庄头的土地和家产,庄头个人无法决定,原则上归八旗组织统一管理。官方牢牢控制了庄头一代又一代的替换,这与民人家庭的“继承”有着根本的不同。“庄头”的转换,即便发生在父子之间,在清代官方文书、档案中,也不用“继承”类词汇,而用“顶补”一词,生动而微妙地体现了其间的关系。此外,旗地与民地管理体系迥异,缴纳的税租也不一样,甚至在18世纪20年代之前(雍正朝),旗人还以缴纳实物地租为主。

辛亥革命后,历史再一次发生巨变,清王朝覆灭,旗人为了生存,大多隐瞒自身是旗人的事实,以汉人的身份继续生活。上世纪50年代,中央政府开始进行民族识别,确定了56个民族,而后逐渐设立不同级别的民族自治地区。这种国家介入的民族划分,又导致了诸多问题,使得如今的“满族”与清代的“旗人”不能完全等同视之。

当下不少华北地区的清代旗人后裔呈报的民族是汉族,老人们讲述着汉人祖先的故事,悄然间抹掉了旗人的痕迹,淡忘了曾经入旗的历史。这种淡忘并不等同于清代旗人的行政体制、经济制度、社会生活方式等等对这片土地没有产生过影响,或者这种影响已像人们想象中的那样消失殆尽。清亡之后,因八旗组织、庄园制度产生的社会理念、民间习俗、乡约规定依然保留在华北农村。甚至于直到今天,笔者还能在一些老习惯中,隐约感受到清代残留的痕迹。然而,这些痕迹中的“旗人”属性,却在不知不觉中被后人淡化,他们成为一群真实存在却被实际遗忘的群体。

二、“燕王扫北”与旗人身份——以河北省霸州市陈厨营邓家为例

在二至四节中,笔者拟以生活在河北省霸州市陈厨营的一群庄园旗人后裔为具体实例,讨论这群人对祖先的记忆、对自我身份的判定等问题。

需要说明的是,笔者的访谈严格遵循口述史操作的规范和流程,但因期刊风格及篇幅所限,本文对所引口述资料,做了一定删节、处理,仅保留关键性原始内容,敬请读者谅解。完整访谈记录,请参见笔者所著《找寻京郊旗人社会——口述与文献双重视角下的城市边缘群体》一书,本文会在注释中,标明该书的相应页码,以资参考。

河北省霸州市,位于冀中平原东部,京、津、保三角地带中心,是河北省县级市。陈厨营,位于霸州市东北部,现名“后营村”,为方便行文,下文统一称“陈厨营”。据嘉靖《霸州志》载,霸州共有军户847户,占地324顷80亩8分2厘。散居城北的京卫军,系永清京卫屯军。今日所称的某某营,就是昔日京卫军屯垦点,陈厨营也是其中之一。此后,虽然京卫军撤消,但仍有不少军户留居于陈厨营。到了清代,据中国第一历史档案馆户口册记载,陈厨营的邓、钱、王、纪等大家族纷纷投充入旗,成为旗下庄园人丁。

据村长介绍,目前全村770余户,3000多口人,均报汉族,没有满族。邓姓是本村的大户,其他王姓、钱姓人也不少,纪姓则较为衰落,只剩7、8户人家。村长、村民对邓家的简单介绍中,有一点让人特别感兴趣。

【口述之一】在被问及村中邓姓家族来源时,陈厨营村村长回答:“姓邓的是南京卫”,“南京过来的”,“听老人说燕王扫北的时候。在北京,跟朱元璋”。又有村民补充说:“应该是到了山西,然后从山西过来的。”

霸州邓氏家族的族源记忆,来自“燕王扫北”、“从山西过来的”汉族话语体系;而户口册的记载又证明了,该家族在清代曾加入八旗、成为旗人,这些特征一下子吸引了笔者,在接下来访谈中,笔者有意识的跟老人谈起了相关往事。

访谈的第一位邓大爷在村里是岁数较大的老人,说到具体年岁,大爷记忆有些模糊了,“我证上有,我现在忘了,反正是一九二几年呐”,这样算来,大爷约莫80来岁。同村里其他人一样,邓大爷现在填报的民族是汉族。说到祖上的老事儿,大爷告诉我们:

【口述之二】“我们这儿后营(陈厨营)姓邓的这儿老串一句话:‘南京有个大柳树,北京有个沈万三’”,“说我们姓邓的在那个大柳树底下搬来的,是燕王扫北带过来了”。大爷提到邓姓家谱是民国时,他的三爷从南京“赁来的”,当时这位三爷在南京打听到一个叫大柳树的地方,“他就上那儿联系去了。到那儿一说,全对”。就这样,三爷“挂”了家谱,还印了一本带回来。大爷还说,那“书上”(家谱)说的很详细,“哪一辈做什么官,那上头全写着了”,邓家是“燕王扫北带过来的”,“过来我们是七辈了”。

大爷对家族来源最直接、最清晰的记忆是“燕王扫北带过来的”,也知道燕王扫北跟朱棣有关,原来的老家在南京大柳树底下。家族长辈在民国时,曾回到南京寻访族源,并获得一本家谱。应该说,这些记忆是大爷本能的一种反映,在讲述中,大爷流露出的情绪很自然。

但大爷的记忆到了清代,则变得模糊而矛盾。笔者提问的切入点是村长提到清代邓家在当地势力不小,还需要到北京去交粮。邓大爷一开始对此并没有肯定,“那说不好”,这句话甚至还透出一些疑惑。但当村长提到村里一位已经过世的邓绍仁大爷后,大爷竟一连说了好些细节。

【口述之三】村长问大爷:“过去后营(陈厨营)不上北京交租子嘛,是你(这支)还是……反正邓绍仁那支是。”大爷回答,“哦,那个是邓绍仁的”,“清朝来了……(他祖上)可能说是皇上的近亲吧”,“跑马占圈”占了土地,“他在那儿(陈厨营)管过租子,收上租子了,给北京送了去”。

大爷说,邓绍仁家好像是皇帝的近亲,地是跑马占圈得来的,管收租子,并将租子交到到北京城去。提到“庄头”一词时,大爷也明确的知道邓绍仁的爷爷曾是庄头:

【口述之四】“庄头不就是邓绍仁的爷嘛”,“办事儿的那个就叫庄头,那个角色就叫庄头”。

这些细节描述非常有趣,耕种土地与清初八旗跑马占圈紧密相关、负责租银的征收和缴纳,都是典型的旗人庄头的特征。至于说他们与皇帝是近亲,很可能因其皇庄庄头的身份,在当地势力比较大,给村民们留下的一种印象,附会之说。

让人有些惊讶的是,当笔者问到邓家是不是旗人时,大爷却给予了否定:

【口述之五】“说是姓邓的呢,说是旗人,又不是旗人,也不怎么着,反正有那么个说法”,“叫‘带地投旗’也不是什么,依靠着那个呗……真正的旗人不是”。

大爷明确提到“带地投旗”,毫无疑问,指的就是投充旗人。

所谓“投充”上文已简单谈到,圈地政策实行后,不少京畿地区的老百姓失去土地无法为生,只能选择投入八旗旗下,成为旗人。大爷不仅谈到“投旗”,还提到“带地投旗”,这点尤为关键。“带地投旗”,即“带地投充”,与“绳地投充”相对应,两个词均是清代关于投充的较为专业而有些生僻的词汇。雍正《大清会典》卷228《内务府》曾记载:

凡设立钱粮庄地丁,与征粮庄同,俱于次年起征折色钱粮。庄头每名给地十八顷,每亩征银一钱一分一厘,每年征收银各二百两。半分庄头地九顷,每年征收银一百两。其带地投充人等,每地一亩,征银三分,草一束。不带地投充人等,每名各给绳地十二亩,亦照例征银三分,草一束。

凡分给定例:亲王分给钱粮庄头二名。郡王、贝子、贝勒、公,各一名。带地投充人,亲王分给五十户,郡王、贝子、贝勒各三十户。绳地投充人,亲王分给五十户,郡王三十户。

两条史料描述了清初建立庄园时,分给不同等级的庄头不同数量的土地,以及庄头需要征纳的钱粮。第一条,说的是皇庄庄头,其中有“庄头”、“半分庄头”、“带地投充人”、“不带地投充人”等几种。第二条,说的是王庄,分“带地投充人”、“绳地投充人”两种。这段史料对于庄头等级划分的记载并不全面,比如皇庄庄头,严格来分有头等、二等、三等、四等、半分庄头。王庄划分又不一样,更为复杂。但这并不影响该史料所显示出的“带地投充”与“绳地投充”的差别,而此差别正是关键性内容。请注意着重号标注的几处文字,“带地投充”与“绳地投充”是相对应的。“带地投充”,顾名思义,是指自己原来拥有一定土地,带有这些土地投入八旗组织的那部分投充旗人。“绳地投充”,则指没有带地,需要清廷分给土地的那部分投充旗人,就像史料中提到的“不带地投充人等,每名各给绳地十二亩”。

邓大爷能够随口说出“带地投旗”,让笔者略感意外。这并不是一个人人都熟悉的词汇,臆造身份的可能性较小。然而,奇怪的是,大爷既知道祖先是“带地投旗”的,却说老邓家不是旗人。虽然,笔者一再追问,大爷仍说“不是旗人”,“姓邓的听说不是旗人”。

整个访谈中,大爷流露出的情绪,没有丝毫要刻意掩盖,或者有所忌讳的地方。他对明代祖先来自南京、“燕王扫北”的记忆最为清晰,对清代入旗历史的印象却远没有这么强烈。他没有回避邓家清代庄头的身份以及庄头的某些生活细节,但却并没有意识到“庄头”就是“旗人”,更没觉得他们清代祖先的身份(旗人身份)与明代祖先的身份(汉人身份)有何不同。但从档案馆保存的三份户口册(官修家谱,详见下文)来看,陈厨营邓家显然是内务府投充皇庄庄头无疑。田野访谈与档案记载的差距,让笔者心生疑虑,田野中遇到的陈厨营邓家,与官方户口册中记载的邓家,是否是同一个家族呢?这是笔者首先要解决的问题。

三、不同世系叙述中的邓氏家族

在陈厨营采访时,老人们朴实的絮叨着父祖的故事,对清末最后一位邓姓庄头及其后人的简要世系记忆清晰。此外,清代官修家谱(户口册)和祖上私修家谱,也是确认邓氏家族世系的关键史料。

下文即从老人口述、官修家谱、私修家谱三种不同的叙述,探讨邓家或“在旗”或“在民”的身份以及他们内心的认同。

1、老人口述

笔者第二次来到村里,跟我们聊天的邓大爷,也直说祖上是随燕王扫北来的。提到头一次访谈时说到的邓绍仁,这位大爷说,邓绍仁的爷爷叫邓崇礼,邓崇礼的儿子叫邓清泉。邓崇礼时,家里还很殷实,但邓崇礼扎烟针儿,把家产全造了。到了邓清泉,这个庄头后裔家庭就已经败落了。

据这位邓大爷的说法,邓崇礼是清末最后一任庄头,直系世系:邓崇礼——邓清泉——邓绍仁。

2、官修家谱(户口册)

所谓“户口册”,是清代旗人专有的户籍档册。为了加强八旗人丁的控制,清王朝建立了三年一比丁的严格人口登记制度,有关人口及其家属的出生、死亡、婚姻以及家族与家庭组织等各方面情况,均要详细记载,该制度一直执行到清末。户口册分两种:人丁册和家谱(统称户口册),中国第一历史档案馆所藏陈厨营邓氏户口册主要是家谱。此类家谱属于官修家谱,与民间私修家谱不同。官修家谱是为朝廷挑选子弟世袭官职而编撰,官方因素较重,体现了国家对各群体人口控制的情况;私修家谱则在于敬宗收族、光宗耀祖,强调家族的渊源与延续、彰显家族的荣耀,属于纯粹的家族行为,官方不介入。目前收集到的陈厨营邓家官修家谱(户口册),共有44份,时间自同治元年(1862)至宣统二年(1910)。大体来说,陈厨营邓氏共有3支庄头,属于规模较大、人数较多的庄头家族。其中,“□□□□□陈厨营居住庄头邓奎福呈报家谱图”,编撰于宣统二年(1910)。详见下图:

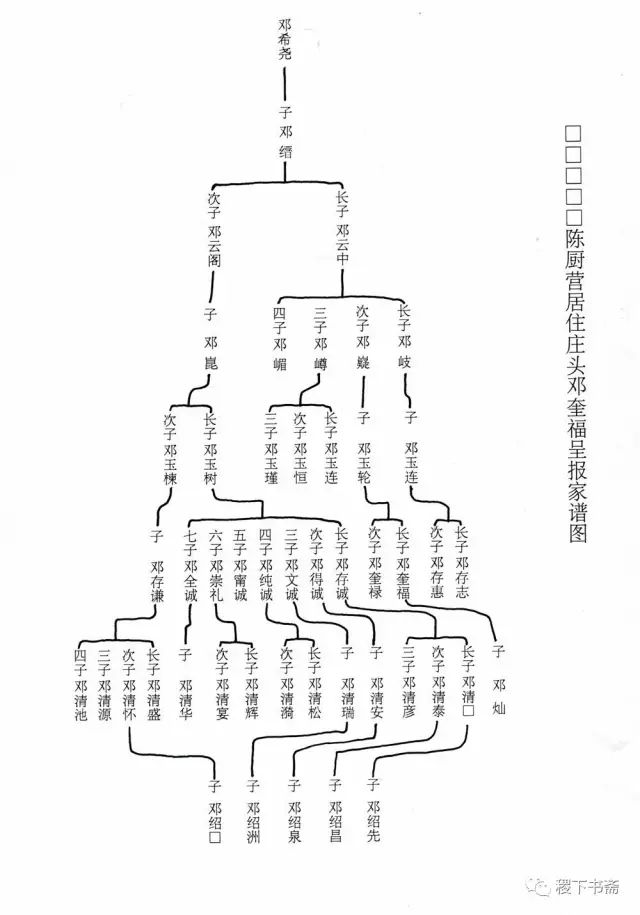

图1:□□□□□陈厨营居住庄头邓奎福呈报家谱图(录文)

该图第6排第3列,写的是“六子邓崇礼”,与邓大爷口述中的“六伯”邓崇礼完全一致。第7排第6、7列,是邓崇礼的两个儿子,写的是“长子邓清辉”、“次子邓清宴”,虽然无“邓清泉”之名,但都是“清”字辈。该家谱上邓清辉、邓清宴无子,但第8排很清楚是“绍”字辈,5个人的名字为“邓绍某”。由于年代较长,各类原因众多,在核对口述、官修家谱(户口册)、私修家谱时,每一个具体的人名未见得能一一对应,如果行辈字无误,关键人名能对应上一部分,一般就可以加以确认。

官修家谱与老人口述基本吻合,可见,无论是官修家谱,还是上文大爷甲口述细节,都确证了霸州陈厨营邓氏在清代曾经是旗人的史实。

3、邓氏家族私修家谱

上文提到,邓大爷甲的三爷在民国初年曾去南京寻祖,回来后纂修了家谱。该家谱从另一个角度,讲述了邓家的世系源流。现将序文抄录如下:

治汉堂邓氏宗谱

邓氏之居霸县也,近五百载。儿时闻父老言,吾族盖于明中叶燕王朱棣扫北时来自建康,故霸县始祖钦公与文举公、文学公、文财公者,盖犹父与犹子也,其后瓜瓞绵绵子孙繁溢,遂别为二支,曰东门,以钦公为始祖。曰西门,以文举公、文学公、文财公为高祖。每于春秋大祭阖族均至殡宫祭祀,自钦祖以上则不可稽,族中亦无宗谱溯示源流,即或先时有谱可考,数经兵焚,概亦泯灭无存,徒使后人在父老口中仅知吾族来自建康,远祖何人无从按迹致伸敬仰憾何如之。民国十九年秋末时,在庚午十月初一日,余适执业于平绥铁路局,因公赴南京公私,傍午之际抽□遍访建康吾族。几经波折,始于五间厅八号遇宗翁培松氏。按谱而稽,果吾族远祖盖汉禹公也。时以公未能久羁溯源祖迹,蒙培松翁允代稽考。返平后,果得培松翁手书并简谱支系一份。远祖禹公居河南南阳府南阳县白水村传至卅六世仁高公方自河南移居健康,建康者,南京也。传至四十二世祖元善公有子四,曰興二公、興四宫、興三公、興六公。四十九世至钦祖,盖出自興二公。五十世文举公者,乃興四宫之嫡裔也。以此类证,吾族出自禹公乃无疑义,即父老相传,吾族自南京移来之说尤相吻合。因烦培松翁为抄支系一份录成简谱衔接始祖,钦公高祖文举公概以下东西两门诸祖统为谱系,俾将来连宗时有所印证,吾族后人亦得仰承祖德,勿堕家风,固不仅籍兹谱系睦族亲宗已耳谨序。

六十一世孙

应序其字 邓 季春熏沐敬书

这份家谱序的大概意思是,邓氏家族到达本地(霸州陈厨营)已500余年了,祖上是明中叶朱棣扫北,也就是燕王扫北时,从建康(今天的南京)过来的。但始祖何人、来自何地,并不了解。民国年间,后人依据这些说法,到南京寻根,几经波折,终于得到一份手写的简谱支系,上面写着邓氏始祖禹公居住在河南的南阳府南阳县白水村,所载世系与霸县先祖吻合。族人在南京寻找到的这份简谱,与陈厨营邓氏祖辈传下来的说法相互印证。于是,在序文末尾,族人确认邓氏于燕王扫北时从南京迁至此地。邓氏家族接受了这种说法,自此而后,一旦涉及家族来源,所有的人都会下意识地追溯到“燕王扫北”。

详考整个家谱,属仅记大宗谱系的邓氏简谱,其内容虽未计入家族大部分成员,但从汉代始祖邓禹直到清代末年,每一代直系先祖都有记载,其功名、职官也有说明,和近世众多典型的家谱一样,虽具体世系和历官不尽可靠,但整个家族的大体发展脉络是清晰的。然通观全篇,却始终未提清代霸州陈厨营邓氏加入八旗组织成为旗人一事。

通过老人口述与官修家谱的比对,邓氏系清代内务府旗人一事,是可以肯定的。但无论是在老人自然朴实的先祖回忆中,还是落实于文字的私修家谱中,老邓家“旗人”的踪影隐隐约约,并不明显。笔者禁不住要追问,“带地投旗”一事对家族本身及其族人方方面面的生活影响到底有多大?老人记忆中对“在旗”印象模糊,是因为该人群仅仅是名义上加入了八旗,但生活实质却依然接近民人,受到八旗制度的影响并不大?还是因为清代已灭亡近百年,沉沉浮浮的历史,使得家族中关于旗人的那部分记忆,在后人有意无意的各种塑造中逐渐淡化减弱?或者还有其他不得而知的原因?

四、清代八旗体制中的邓氏家族

如何解答上面的这些问题,并不是件容易的事情。与清代众多皇亲贵胄、名人官宦、世家大族相比,霸州邓家太过底层、太过贫民化,档案、史籍对他们记载实在有限。能将现实生活中的家族人员与档案户口册中的世系名单相对应,已实属不易,想要在数以千万计的档案中寻找该家族的身影,犹如大海捞针。幸运的是,经过笔者数年的搜寻,霸州邓家的档案一点点、零零星星地被挖掘出来,让后人对该家族在清代的面貌有了进一步了解的可能。嘉庆中期,霸州曾发生一起内务府庄头拒不承担当地差役的事件,州县系统下的顺天府与八旗系统下的内务府为此纷争数年,而此次事件的主角正是霸州陈厨营邓氏家族。

嘉庆十四年(1809)五月,居住在霸州,隶属于内务府庄头处的投充庄头邓希夏、邓洪、邓洁、邓纶、周世勋、王士禄、王士富、李河、李全、张思瑜等呈报内务府称:

窃身等承领本衙门官地充当投充庄头,每年有应办本衙门钱粮草束等项差务,甚关紧要,不得稍有迟误,是以地方杂差,除向例车辆大差一项均匀派办外,其余凡有挑河筑低﹝堤﹞、采买物料、备办汛马、供鸭、垫道夫役以及一切杂差,向不派办。前于嘉庆十年,霸州勒派身等垫道夫役,曾经赴案呈明,蒙行顺天府转饬霸州,照例免派身等杂差在案。今州书刘管将原文压搁不举,又勒派身等挑河差务,伏思此项杂差,原不应派,且现在正值办理四成钱粮之际,一人难充二役,若办理挑河差务,势必致违误钱粮,为此情急,叩恳恩准施行。

档案大意是,邓希夏、邓洪等投充庄头呈报说,他们属于内务府下人,每年都有很多缴纳钱粮草束等内务府差务要办理。这些差务非常紧要,不得有丝毫的迟误。所以,地方上的杂差,除了承应车辆大差一项外,其余诸如挑河挑河筑堤、采买物料、备办汛马、供鸭、垫道夫役等杂差,向来是不派给内务府庄头的。嘉庆十年(1805),地方政府派给这些庄头一些杂差,当时,庄头们就曾向内务府呈报此事,内务府也通过顺天府转饬霸州地方官员,免除庄头的杂差。可时过四年,霸州地方官员又令庄头担任挑河差务。因此,以上数名庄头以杂差耽误缴纳内务府钱粮为由,再次上报内务府,恳请免除地方差役。

内务府当即下文:

投充庄头邓希夏等承领本处官地当差,每年有应办钱粮草束,例应按季交纳,不得拖欠分厘,势不能兼应别项杂差,若地方官纷纷勒派杂差,恐伊等力难兼顾,与本处钱粮必致贻误。相应札行顺天府转饬霸州,将投充庄头邓希夏等除向例车辆大差均匀派办外,其余一切杂差,毋得滥行勒派,以致贻误本处钱粮。

内务府札行顺天府转饬霸州,立即停止众庄头的各项地方杂差,以免耽误内务府钱粮的缴纳。

这份档案中的邓姓庄头虽然居住在霸州,但全文并无“陈厨营”一词,因此,必须先得确认,档案中的邓姓庄头是否是霸州陈厨营邓家,庄头官修家谱(户口册),成为判断的重要依据。

首先,将数份档案中出现的霸州邓氏庄头及其亲丁的名字全部列出如下:

邓希夏、邓洪、邓洁、邓纶、邓朝达、邓云成、邓允中、邓绶

档案中,相互关系明确记载的有:“邓纶之叔邓希夏”、“邓云成系本处正黄旗庄头邓洁之子”、“投充邓希夏之亲丁邓允中”、“投充邓希夏之亲丁邓绶”。也就是说:邓希夏是邓纶的叔叔,邓允中、邓绶等是邓希夏的亲丁,邓洁是邓云成的父亲。

其次,来看看44份官修家谱(户口册)的记载。

1陈厨营邓氏家族中有一代以“希”作为行辈字,记载入册的有“邓希尧”、“邓希让”、“邓希俭”、“邓希增”、“邓希舜”、“邓希禹”等名字。“希”字的下一辈,都是单字,没有行辈字,这与档案中提到的“邓纶之叔邓希夏”吻合。

2“邓纶”、“邓洁”二名出现在官修家谱(户口册)中,其父名均为“邓希禹”。档案中“邓云成系本处正黄旗庄头邓洁之子”,详查官修家谱(户口册),邓洁之子正是邓云成,二者吻合。

3“邓云成”一辈为“云”字辈,官修家谱(户口册)录有“邓云兴”、“邓云峰”、“邓云书”、“邓云中”等将近20名“云”字辈族人。又,官修家谱(户口册)内“邓云中”是“邓希尧”的孙子,跟档案“投充邓希夏之亲丁邓允中”非常相似,“邓允中”很可能是“邓云中”的讹写或者另一种写法。

最后,档案中的“投充庄头邓家”与官修家谱(户口册)中的陈厨营邓氏都是正黄旗下庄头。由此,可以肯定二者确是同一个家族。

嘉庆十四年(1809),众庄头拒接地方杂差的事件到此并未完结,其后,地方政府与内务府一直相互较劲。州县政府持续数年地要求庄头供应兵车马,可庄头均拒不履行。嘉庆十九年(1814),州县官员再次上报朝廷,并将此事件追溯到嘉庆七年(1802),霸州邓家的“邓朝达隐匿牲畜,不办兵车”一事。

这份嘉庆十九年(1814)的呈报称:

据该领催王璧再禀诉称,遵查旗户办差之家,无论庄头、闲散,总要家道殷实,前项庄头专办大差,亦系按照贫富分别著派。至现派身村送兵车马,自去年九月内至今,身村庄头以及闲散不下一百四十余家,因邓纶等二人抗拒,率皆观望效尤,皆称我等非不办差,但挨伊二人办差,我等方肯办差。等语。众口一词,以致始终车马花费系身一人借垫,并非在村派办,是以未有派单。

再,查嘉庆十年内,邓纶之叔庄头邓希夏等,为照例专办大车,又派垫道夫役,伊投内务府呈告,转由顺天府来文,存于工房。

又嘉庆十四年内,亦为前事,又有顺天府准内务府札行来文到州工房,亦有卷可查。此皆庄头专办随围之据,确凿可考,何况此次兵差,百年不遇之事,较之随围大车为尤重,不宜抗违。且邓纶等二人,均各富甲一乡,富者规避,贫者何堪,旗户众口哓哓,领催何能调剂。无奈只得再禀,伏乞查卷,据情再详。各等情。

据此,随卷查嘉庆七年十一月内,有该村领催李如禀领催邓朝达隐匿牲畜,不办兵车。经邓朝达禀诉,非身隐匿牲畜,原系邓洁、邓纶共有牲口十六头,伊等系属庄头,向不办差。等情。蒙前任顾批,邓洁等既充庄头,向不办差,着将邓洁等牲口扣除摊办,不得再有隐匿干咎。等因。

呈报的内容,展现出邓家当时的家境和对当地的影响,详看档案中笔者标出的着重号部分:“邓纶等二人,均各富甲一乡”,“至现派身村送兵车马,自去年九月至今,身村庄头以及闲散不下一百四十余家,因等纶等二人抗拒,率皆观望效尤,皆称我等非不办差,但挨伊二人办差,我等方肯办差”。邓纶、邓洁等人以内务府庄头身份富甲一方,对地方官府派遣的差事,即便如送兵车马一类,百年不遇的兵差,邓家也照样敢跟官府作对。其他八旗庄头以及闲散旗人便以此为由,观望仿效,拒不办差。“富者规避,贫者何堪,旗户众口哓哓,领催何能调剂”,领催多年来对这帮旗人奈何不得,只能一次又一次的上报。

邓家与汉人地主不同,虽不似老人口述中说的“皇帝的近亲”,但其背后确实有地方官撼动不了的内务府撑腰。无论顺天府如何呈报,内务府始终不松口,坚持称:

查本衙门庄头甚众,承应本处差务,历久年来,从无一切外差……庄头等均按季交粮,承应本衙门公务,并无派过外差。而屯目王璧渎禀牵混,相应札行顺天府转饬该州,不得任听屯目率禀。本府查各该州县屯居庄头众多禀称,并无派过外差……其庄头等按季交粮,承应本衙门公务,毋得令庄头派办外差可也。

在内务府的庇护之下,邓家始终也没有承担过地方杂差。此次事件中,透露出来的庄头财富、在当地的势力以及旗人与地方官府的关系,可见一斑。

此外,有清一代,官方制度上虽然一再严禁投充庄头参加科举,但在民间的现实生活中,投充庄头子弟、亲丁参加科举的不在少数,不仅民间不以为怪,官方也习以为常,并没有加以禁止。笔者找到的档案,就有涉及邓家参与科举考试的内容。

嘉庆元年(1796)二月二十日,管理三旗银两庄头处为咨送考试的事情,曾呈稿奏称:

据本处所属厢黄旗庄头李思恭之亲丁李澂、李湛、李湘、李大年,庄头姜岐太之子姜琏,正黄旗庄头黄允腾之子黄景曾,投充邓希夏之亲丁邓允中等呈称,窃身等情愿考试文生员,并无亲丧、过犯、冒名顶替等弊,乞照例咨送考试。等情,各具呈前来。查本处所属庄头、投充等,虽编为三旗,并无佐领、管领兼管,已将李澂、李湛、李湘、李大年、姜琏、黄景曾、邓允中等七人俱经本府堂台验看过马步射,相应照例造具该生等年貌三代册各八本,移咨厢黄正黄旗汉军都统转送考试外,凡有应行之处,俱由贵旗转行可也。为此具呈。

庄头处呈稿。

此处提及的“邓希夏之亲丁邓允中”与前文“投充邓希夏之亲丁邓允中”相吻合。档案中的用语“投充邓希夏之亲丁邓允中等呈称,窃身等情愿考试文生员,并无亲丧、过犯、冒名顶替等弊,乞照例咨送考试”、“邓允中等七人俱经本府堂台验看过马步射,相应照例造具该生等年貌三代册各八本,移咨厢黄正黄旗汉军都统转送考试外”等完全是针对旗人的,说明邓允中参加的旗人科举。同时,邓家还曾向内务府捐银买功名,“嘉庆十五年六月初一日,据内务府俊秀邓云成一名,遵例捐银一百八两请准作监生”。邓家科举得名的情况,在老人的口述中也有体现,老人说祖上有一位名叫邓轩的祖先,曾经高中举人,排名18。当然,此类讲述有一定附会的嫌疑,但档案记载应该是准确的。

此外,通过仔细分析44份邓氏官修家谱(户口册),也可看出邓氏家族对旗人身份的认同。邓氏家族一直保留了汉人的姓氏“邓”,但同治七年(1868)——光绪十八年(1892),陈厨营庄头中有一支的庄头却名为“赓音泰”,这是一个典型的满洲名字。同时,在这支庄头下,与庄头同辈的亲丁中,绝大部分人取了满洲名字,如清开泰、清永泰、清长泰、赓音泰、清瑞泰、清应泰、清满堂、清聚泰、清金玉、清宝海、清源泰等等。这些名字虽在一定程度上保留了部分汉族名字的特点,如大部分以“清”开头,类似汉人的“姓氏”,但“清”作为汉人姓氏,实属罕见;再如,不少人名中含有“泰”字,类似汉人的行辈字。即便如此,邓氏家族此辈人名效仿满洲名字是显而易见的。同辈人中,只有邓印元、邓德泰、邓鳌、邓占魁4人是汉人名字,而邓德泰与清开泰、清永泰等满洲名字也有一定关联。

有清一代,非满洲旗籍的内务府汉姓人或汉军旗人,因与满洲皇室贵族关系密切,又受满俗影响而取满名者并不少见,不妨说是内务府汉姓人或汉军旗人在一定程度上涵濡满文化的表现。邓氏家族官修家谱(户口册)所记载的几乎一代人改为满名的情况,至少说明,该家族在这一时期(同治、光绪年间),对八旗组织以及自身旗人身份是有相当认同感的。

以上史料均反映出,清代的陈厨营邓氏家族并不简单的名义上被载入官修家谱(户口册)中,在现实生活中,他们所受到的管理模式以及自身的生活方式是旗人化而非汉人化的,他们确确实实是生活在八旗体系下的旗人,对自身旗人有一定认同,也确确实实从内务府(八旗组织)中得到了很多民人不可能有的庇护。家族的兴旺,必然与他们的身份直接相关。

回到前文关于家族记忆的主题,可以看到,即便清代入旗的历史对邓家产生了诸多重大影响,时至今日,邓氏家族在记忆构建的过程中,很大程度上弱化甚至忽略了清代成为旗人的这页历史。为什么出现这样的情况?笔者无法给出确切的解释,但可以尝试着做一些推测。这群人的祖先本就是汉人,清代初年,他们经历了由汉人成为旗人的身份转变。入旗之后,在有清将近三百年的统治中,他们生活在与民人完全不同的八旗制度之下,较之民人,他们得到了清廷赐予的更多特权和庇护。但他们又与正身旗人相异,是处于八旗组织最底层、介于民人和旗人之间的边缘人群。清朝灭亡之后,面对严酷的生存环境,重新追寻“燕王扫北”、“洪洞大槐树”等祖先记忆,认祖归宗,成为一种自然而然的本能。

赵世瑜先生对“燕王扫北”、“大槐树”等传说的精彩解构中,曾说到:

我们在有关洪洞大槐树迁民的传说故事中发现了两条族群认同的轨迹。一条是以上面所说的宋代以后北方族群混居的历史为背景的……另一条轨迹则是在清末民国初开始出现的,这时,一方面,初步丧失了可以同化一切异族优越感的中国有了亡国灭种的威胁,另一方面,西方达尔文的单线进化论和近代民族国家概念也开始传入中国,影响到许多知识精英的思想。对于那些地方的知识精英来说,他们便开始利用自己手中的文化权力,对传统的资源加以改造,他们希望把大槐树从一个老家的或中原汉族的象征,改造成为一个国族的(national)象征……我个人不主张说,这些传说是在这时(笔者案:清末民国初)大批制造出来的(但我想也不会早于清代中叶),但是这些传说的广泛传布,一定与这个时期、与知识精英的推波助澜有关。

以往学界对“国族”建构的关注点多集中在上层知识精英层面,实际上,下层百姓也有他们自己的建构方式(赵世瑜先生等学者的研究在这方面做了很多开拓性的工作),而底层旗人正是其中一支不容忽略但却一直未得到相应关注的力量。从人群来说,“旗人”是清末民初关于“民族”争论之中风口浪尖的焦点群体;从地域来说,他们占据了东北、华北、各地驻防点以及边疆要塞的重要地理位置。晚清至民国初年,正是各地民众“反满”情绪最为高涨的时期,除了京旗、驻防等城市旗人之外,为数甚众的位居八旗底层的旗人,世代生活在农村。大时代中,他们没有掌握话语权的机会,较之同一时代城市人群激进的“排满”氛围,他们的过渡或许相对平静,但并不代表他们没有受到影响。他们必须适应时代,需要转变,追根溯源、寻求中原汉族身份的愿望,势必比汉人更为迫切,他们对故事的臆造、对历史记忆的选择也自然更具目的性。随众塑造家族记忆,或许就是他们能够做的自我保护之一吧。

五、华北区域史研究中旗人群体的“整体缺失”

金、元以降,作为国家的政治中心,国家权力对华北基层社会的渗透与其他地区有着显著区别,强调华北区域史研究中的“国家的在场”成为学术界的共识。清代华北地区,尤其是畿辅地区的主体居民是“旗人”和以汉人为主体的“民人”,他们对清代、近现代华北农村的发展模式起到了决定性的影响,也由此造就了华北与其他地区诸多不同的社会特性。

华北区域史历来是区域史研究的热点领域,海内外学者,如[美]黄宗智、[美]杜赞奇、[日]内山雅生、魏宏运、[日]三谷孝、赵世瑜、[美]李怀印等先生对华北区域经济、农村社会进行了诸多开创性的研究,成果卓著,但有意识讨论华北地区旗人社会的内容却不多。反之,京畿地区的旗人、旗地曾是八旗研究中的一个重点,得到治清史、满族史学者的重视。前辈学者如[日]周藤吉之、韦庆远、王钟翰、杨学琛、赵令志等先生对旗人、旗地做过详实的考察,但大部分探讨往往将八旗和旗人从华北区域史的语境中剥离出来,缺乏凸显华北地域史的讨论,很难让读者体察出旗人与地域(华北)之间的关系。定宜庄、郭松义等先生对辽东地区、刘小萌先生对北京城旗人社会的相关论著,是该方向研究的力作,前者虽不涉及华北区域,但诸位先生从不同角度对旗民关系、旗人社会与当地社会的相互影响做了非常有深度的论述,值得借鉴。总的来说,“八旗”与“华北”原本是清代联系最为紧密的两个体系,如今在研究中却存在鸿沟。

同时,由于历史和现实的种种原因,不少旗人后裔逐渐淡忘祖先的旗人身份。19 世纪末 20 世纪初,随着清廷统治的腐败和八旗制度结构性矛盾的日益突出,兴起了一场波及全国的“排满运动”。1905年(光绪三十一年),《同盟会宣言》的四条纲领即为“驱除鞑虏、恢复中华、建立民国、平均地权”,其中前两条就以排满为中心:

(一)驱除鞑虏。今之满洲,本塞外东胡,昔在明朝,屡为边患;后乘中国多事,长驱入关,灭我中国,据我政府,迫我汉人为其奴隶,有不从者,杀戮亿万。我汉人为亡国之民者二百六十年于斯!满洲政府穷凶极恶,今巳贯盈,义师所指,覆彼政府,还我主权。其满洲汉军人等,如悔悟来降者,免其罪;敢有抵抗,杀无赦!汉人有为满奴以作汉奸者,亦如之。

(二)恢复中华。中国者,中国人之中国,中国之政洽,中国人任之,驱除鞑虏之后,光复我民族的国家。敢有为石敬瑭吴三桂之所为者,天下共击之!

革命派以“动民众之情感”,进行了成功的社会动员,乃至“一言排满,举国同声”。1912年建立中华民国之时,孙中山复又提出“五族共和”,但“驱除鞑虏、恢复中华”的影响不可谓不深,也颇能体现当时的社会思潮。

虽然,不少学者的研究表明,“(辛亥)革命期间满汉之间的冲突和对立……和平解决成为主流,大部分旗营并未经历长时间激烈的战斗,死伤的满族人数也远远低于某些传闻透露的数字”,但谁也不能否认,“辛亥革命毕竟是一次以‘革命排满’口号动员起来的民族民主革命,因而在民军攻城拔寨,特别是攻占满城过程中,满汉冲突在所难免”。同时,日常生活中,老百姓的排满情绪也势在必然。

动荡的社会局势促使华北地区很大一部分旗人,在辛亥革命后,选择隐瞒并刻意掩盖自己的身份。以北京为例,根据宣统二年(1910)《京师内、外城巡警厅统计书》公布的数字,北京内、外城八旗人口共计94,879户,约计474,395人,占全市总人口的60.6%。再加上城属旗人56,536户,北京旗人总计725,950人。1919年,据甘博调查,北京及四郊的旗人仅剩30万左右,不及辛亥革命前的一半。以后人口数量进一步递减,1949年,北京满族仅31,012人。

河北地区清末旗人人口数量不详,但仅以大量八旗驻防以及庄园旗人(详见本文第一部分)的事实来看,也绝不止于1953年所统计的满族人口58,699人。正如定宜庄、胡鸿保先生写到的:“从1924年到1949年,短短二十余年,旗人就如水银泻地,几乎一下子消失无遗”。20世纪50年代之后,随着国家进行民族识别以及对少数民族推行优待政策,部分人改回了满族。但这样的更改,一来人数有限,二来更改人群与清代旗人群体存在一定误差。以较为典型的河北省为例,河北省在该时期恢复或更改为满族的人口数量较多,满族人口绝对值从1953年的58,699人增加到2000年2,118,711人,所占全国满族人口比率由2.44%增加到19.83%。

然而,今天的河北省满族人群,并不能等同于清代的旗人群体。目前,河北省满族人口呈报最多的地区是4个满族自治县:青龙、丰宁、围场、宽城。此外,其他满族人口主要集中在滦平县、易县、隆化县、平泉县、遵化县。这9个县份中的8个位于北京东北部,其中6个属于承德市(丰宁、围场、宽城、滦平、隆化、平泉),青龙县属于秦皇岛市,遵化县属于唐山市,二者均紧邻承德地区。唯一一个位于北京南部的易县(隶属保定市),也是清西陵所在地。除此而外,其余地区的满族人口有限。

实际在清代,旗人绝不只生活在承德府、清西陵等地,上文提到,八旗驻防和庄园旗地遍布直隶地区。以顺天府二十四个州县为例,仅据中国第一历史档案馆保存的清末旗人户口册、地亩册来看,每个州县,少则数个庄园,一般为十来个,多则数十个庄园。每个庄园的旗人人口数量普遍达到百余人,数百旗人的庄园也不少。其他直隶所辖地区,如永平府、天津府、保定府、河间府、宣化府等也都有数量甚众的旗地。也就是说,目前除了青龙、丰宁、围场、宽城4个满族自治县外和滦平县、易县、隆化县、平泉县、遵化县5个满族人口较多地县份外,河北省其他地区还有大量未呈报满族的旗人后裔,今天京、津、冀地区的满族人群与清代相同地区的旗人群体有着甚为巨大的差异。

政策的导向性严重地影响了现实生活,影响了老百姓对旗人群体的认知。笔者在近些年的田野调查中,普遍感受到民众对旗人身份的漠然,旗人后裔不知道自己祖上是旗人,其他村民不知道本村有旗人。面对笔者的询问,大部分旗人后裔所在村的村委会工作人员和村民都很茫然,“我们这里没有满族”、“没听说过祖上有旗人的”是人们普遍的第一反应,间接反映出不少旗人后裔的身份已不为大众所知。

即便是那些知道自己祖先的旗人身份,并在八十年代后更改为满族的家庭,老人们在申报民族问题上毫不掩饰的情绪,也引起笔者的很多反思。访谈中,很多老人从小就填报“汉族”,九十年代后,为了给儿孙辈参加高考的孩子加分,把孩子改为“满族”,但老人自己却没有改,“我本身没改”,“我拿着又没用,不改了,就孩子改了”。同时,不影响孩子加分的其他家庭成员也大多呈报汉族,比如嫁出去的女儿、娶进来的媳妇,“闺女没改。闺女嫁人了,嫁人就不能改了”;“对,女的,媳妇就都是汉族了”。

老人呈报汉族、儿孙呈报满族的案例,在笔者的调查中颇为普遍。甚至有的老人,虽然已经改为满族,但他自己却记不得了,不敢肯定,“我得瞅瞅,我这户口本,我改了没有啊”。老人当着我们的面,翻看户口本后,才确认,“我也是满族”。这些举动给笔者留下极为深刻的印象。如果不是我们的采访,也许老人根本不在乎自己是什么民族,更不会去查看自己户口本上是如何登记的。因为这不会影响他本人的生活,不会影响每天的柴米油盐。所有人的目的都只有一个:孩子高考加分,与此目的无关的,便无所谓改或不改,比如老人、妇女。也就因此经常出现,老人是汉族,子女是满族的情况。传统的追根溯源,在这里有些颠倒。老人的民族成分若何,反倒最没人在意,甚至连他们自己都没上心,如果不去追问,老人甚至不会向你提起,他的祖上曾经是一名旗人。

此类的“没人在意”较之“刻意为之”,更让人感到惊讶。感叹之余,笔者也在反思,清代旗人中的很大一部分人群,在明末是以汉族老百姓的身份生活在这片土地上的。清军南下,占领中原,圈占大量土地,为了生存,他们投入八旗之下,成为旗人。辛亥革命之后,同样,为了生存,在“驱除鞑虏、恢复中华”的口号声中,在反满热潮中,所有的旗人(不仅仅是投充旗人),绝大部分都刻意隐瞒旗人身份,积极寻找汉族祖先认同的依据,进入汉人群体。二十世纪八十年代以后,随着国家少数民族政策的出台,一部分人又逐渐回归满族,希望获得满族身份。这样反反复复、进去出来的过程,当然不是一种自然的分化与流变,族群与政治的关系在此显现的淋漓尽致。

跌宕起伏的历史,让旗人的身份变得隐隐绰绰,加之大量旗人后裔呈报“汉族”的现实,在一定程度上,给研究者提供了容易误导的信息,造成了华北区域史研究中旗人群体“整体缺失”的状况。而此种缺失、此种来自学界和民间的双重遗忘,越发容易让后人在认识清代和近现代华北社会时产生盲点,将历史与现实割裂开来,对该地区的诸多问题,做出错误判断。反过来,这一系列的不确定、时隐时现,却正是该地区人群、社会的真实状态,也是今天研究该地区民族意识、文化趋同、乡村基层社会等问题的重要导向。

将旗人群体纳入华北区域史研究,并不是一个单层次、单面向的旗人研究,也不应该仅仅划归于八旗研究范畴,更不是华北区域史的简单补充,它实际是针对整个华北区域本身的重新定位和思考。某些看似华北地域的独特性,恰恰与八旗组织、旗人社会紧密相关。可以说,华北区域与其他区域之所以不同,不仅仅在于地域,很大程度还在于制度(八旗制度)。八旗制度对这片土地有着普遍而深远的影响,然而,当这些影响根深蒂固地融于华北的村村落落时,反倒显得平淡无奇,甚至让后人察觉不出很多熟识的东西竟然就是八旗制度的特点、竟然就是旗人的生活。在这样的情况下,如果我们忽略八旗制度,忽略这群人数众多、影响至深、当前却被众人遗忘、混淆的旗人群体,在探索清代乃至近现代华北乡村基层社会、民族关系、国家统治等问题时,就很可能出现一些方向性的错误。

希望小文能引起相关学者对此问题的重视,为学界关注该领域,并以此角度重新审视华北区域史研究,尽绵薄之力。

感谢:笔者对本问题的关注和研究,得到恩师定宜庄先生的诸多指教。在定先生、中国社科院刘小萌先生、台湾清华大学黄一农先生共同举办的“满学与清史研究”中,笔者完成了河北省霸州市后营村(陈厨营)的调查。在此特别向定先生表示感谢!此外,郭松义、胡鸿保、刘小萌等先生,以及师弟张建、杨原、师妹邢新欣、王立群等在笔者的研究以及撰写论文的过程,提出过诸多中肯的意见,在此一并致谢!

本文来源于《中国史研究》2015年第4期,已经获得作者授权!

作者介绍:

邱源媛(女),历史学博士,中国社会科学院历史研究所副研究员。2014—2015年,哈佛大学东亚系访问学者。研究方向为清史、满族史,目前重点关注华北地区旗人社会及其后裔的相关问题研究。主要著述《清前期宫廷礼乐研究》(2012)、《找寻京郊旗人社会——口述与文献双重视角下的城市边缘群体》(2014)、《近畿五百里——清代畿辅地区的旗地与庄头》(2016,合作),并在《中国史研究》、《清史研究》、《历史档案》等杂志发表论文二十余篇,多篇文章被《中国社会科学文摘》、中国人民大学《复印报刊资料》转载,曾获得国家社科基金、国家社会基金后期资助以及其他国家级项目资助。