摘要:19世纪中后期, 澳门经历了自开埠以来最重要的一次经济转型期, 传统的转口贸易优势逐渐被以鸦片走私贸易、苦力贸易和赌博业为主导的新经济所取代。以大批内地华人迁入为主要特征的人口结构变迁进一步优化了澳门社会的人口抚养比、男女性别比、族群结构以及职业社会分工, 形成一个独特的、持续的“人口机会窗口期”。华人资本和劳动要素的增加, 对贸易方式、产业结构和资本结构产生了深远影响, 推动了此次经济转型的实现。随着转型期华人商业阶层的形成, 澳门的城市化进程加快, 初步完成了由传统渔农社会向现代商业社会的过渡。在此期间, 华人之于澳门的重要作用得到充分体现, 并逐渐成为澳门经济社会发展的中坚力量。而作为此次转型的阶段成果, 其制度特征与主导产业得以延续至今, 对当今澳门经济社会乃至中国内地城镇化发展具有重要的启示意义。

关键词:人口结构; 经济转型; 城市发展; 澳门; 19世纪;

作者简介:林广志, 广东韶关人, 历史学博士, 澳门科技大学社会和文化研究所所长、教授、博士生导师;

作者简介:李超, 湖北孝感人, 经济学博士, 中国社会科学院财经战略研究院助理研究员。

收稿日期:2016-09-25

基金:国家社会科学基金重大招标项目“鸦片战争后港澳对外贸易文献整理研究” (16ZDA130) 子项目“鸦片战争后港澳对外贸易参与者研究”

Demographic Structure and Economic Transition: Based on Recent History of Macau

LIN Guang-zhi, LI Chao

Abstract:In the mid and late 19th century, Macau experienced the most important period of economic transition after it was opened as a commercial port. Its traditional re-export trade advantage was gradually replaced by a new economic model of opium smuggling trade, coolie trade and gambling industry. With a large number of Chinese immigrants from the Mainland, Macau’s Population Dependency Ratio, Sex Ratio, Ethnic Structure and Social Division were further improved, which was forming a unique sustained Demographic Window of Opportunity. At the same time, the increasing Chinese capital and labor elements had a profound impact on trade patterns, industrial structure and capital structure, which promoted the economic transition very successfully. Along with the formation of Chinese business class, the urbanization of Macau accelerated and the social transformation from traditional agriculture to modern business was preliminarily completed. During this period, Chinese people were gradually proved to be the leading force of Macau’s economic and social development. As a result of the economic transition, its institutional characteristics and leading industries continue up to now, which has great implication to Macau’s development and the Mainland’s urbanization.

Keyword:demographic structure; economic transition; city development; Macau; 19th century;

Received: 2016-09-25

19世纪特别是鸦片战争以后, 是澳门新经济模式孕育、选择、成型、确立的重要历史时期, 亦是自16世纪中叶开埠以来澳门经济最重要的转型期, 其后所建立的经济发展模式一直延续至今。关于这一阶段澳门经济演化轨迹的探讨, 始终是澳门经济史研究中极为重要的组成部分。然而在现有相关研究中, 仍是以对特定历史事件的考证为重心, 鲜有基于历史学、人口学、经济学意义的经济转型内在规律的探寻。那么, 究竟是什么原因促成了此次澳门经济的重要转型?以大批内地华人迁入为主要特征的人口结构变迁与澳门经济转型有何内在关联?人口增长与经济转型对澳门城市化进程带来了什么影响?在探索澳门经济适度多元发展、人口增长与社会承载力平衡发展的今天, 从人口学、经济史和城市发展理论的视角重新审视近代澳门经济的此次转型轨迹, 对于把握城市内在运行规律、引导未来澳门经济社会的健康发展尤显必要。

一、19世纪澳门经济的转型之路

随着国际贸易航线的中断, 自明末清初开始, 澳门经济进入持续衰落期。鸦片战争以后, 随着香港开埠、实行自由港政策以及内地通商口岸的相继开放, 澳门作为唯一转口贸易口岸的优势彻底消失, 随之而来的是澳门对外贸易形势的进一步恶化。正如葡人贾一梅·德鲁索 (Jaime do Inso) 所言:“尽管澳门在它坎坷的历史上经历了许多危机, 但1842年才是它真正衰落的日子。”英国占领香港岛后的第一个布告就提出, 凡属华商与中国船舶来港贸易, 一律特许免纳任何费用赋税。1841年6月7日, 港英当局正式宣布香港为自由港, 允许外国货物自由进出, 一般不征收关税。外国货物进口以后储存、整理、分类、再加工、再包装或者再出口等都不受限制。与澳门相比, 香港不仅具有更加优良的港口条件和纵深腹地, 而且拥有更加优惠的国际贸易政策。长期以来过度仰仗明清政府转口贸易专营权的澳葡当局, 面对英美诸强及香港的贸易竞争显得手足无措。尽管1845年11月葡萄牙女王擅自宣布澳门为自由港, 但是由于澳门港已是淤泥浅海, 停泊不便, 其效果十分有限。“凡外夷通商之船, 遂弃澳门, 聚香港, 澳门因而廛市萧条。”从澳葡当局自身来看, 由于贸易形势的盛极而衰, 其赖以谋利的贸易工具和手段也遭到严重的破坏。清政府特许的25艘额船大多破败不堪, 澳葡当局无力维修, 承运能力大打折扣。“始经题定澳限额二十五艘, 后有覆于水者, 有利不能营运者, 有坏不修者, 年不过十艘。”至道光二十三年 (1843) , 清政府准许澳葡赴五口通商贸易, 澳葡竟然“实在无力前往”。同时, 由于大批商人离澳赴港, 满街都是人去楼空的景象, 澳葡议事会财政收入所依赖的房屋租赁业也一蹶不振, 澳门失去了几乎是最后的谋利途径。面对国际转口贸易地位的逐渐衰败, 以及日益恶化的财务状况, 澳葡当局急需寻找新的财政收入来源以清偿债务和维持市政的日常运转。在此背景下, 以鸦片走私贸易、苦力贸易和赌博业为主要特征的新经济模式应运而生。

(一) 由国际转口型贸易转向内陆消费型贸易

自澳门开埠以来, 葡萄牙商船长期经营着澳门—果阿—里斯本、澳门—长崎、澳门—马尼拉—墨西哥三条国际商贸航线, 澳门也因此经历了长时期的兴盛和繁荣。至17世纪中期, 随着三条海上商路的陆续中断, 澳门作为东方转口贸易港的地位日趋衰落。即使清政府不时给予澳葡政府一些贸易政策优惠, 亦不能从根本上挽救澳门转口贸易的颓势。在内外交困之下, 以鸦片走私贸易、苦力贸易为主要形式的消费型贸易逐渐取代历时已久的传统转口型贸易, 澳门的贸易方式开始发生变化。

1770年以后, 澳葡政府对华商走私鸦片百般庇护, 尤其是允许外国人租用其额船贩运鸦片。为了对付广东官府的查验以求蒙混过关, 澳葡还与华商联手, 大量贿赂官府吏员。1815年, 澳葡政府公然设立鸦片贿赂基金, 对每箱鸦片抽收40元, 每年总额约10万元, 专门用于对清朝官员的行贿。1845年的所谓“自由港”政策, 实际上是为走私鸦片大开方便之门。在澳葡政府的“经营”下, 澳门迅速成为仅次于香港的鸦片走私贸易中心。据有关资料显示, 从1845年开始, “熬制的鸦片一度通过澳门转运”。1862年6月, 总税务司赫德 (Robert Hart) 向总理衙门报告说:“现查澳门绕越私入内地洋药, 每月有五六百箱之多, 而随此大宗洋药, 其余进出口各项货物均系漏税之件, 以致百弊丛生。”由于走私活动猖獗, 通过粤海关进入中国的鸦片数量通常不到实际数量的十分之一, 澳门也因此成为香港鸦片进入中国的重要贸易口岸, 每年分销总量大致保持在1万箱以上。

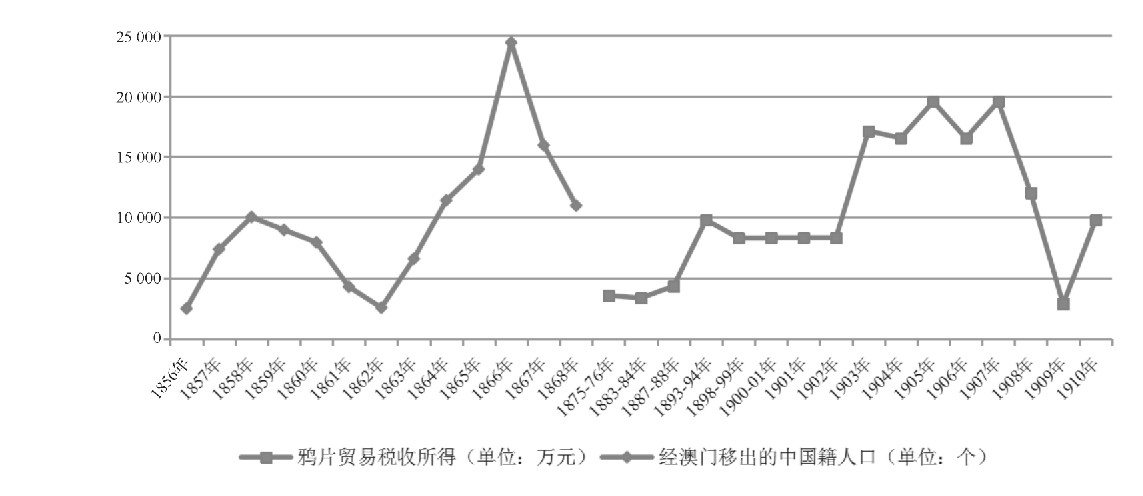

在大量走私鸦片的同时, 苦力贸易被葡萄牙人大规模地经营起来, 澳门逐步取代厦门成为中国苦力移民的中心。鸦片战争以后, 澳葡政府将苦力贸易作为自主经营的贸易活动, 不断出台法规维护苦力贸易的正常秩序, 猪仔馆遍布澳门各个角落。苦力贸易因此得到迅速发展, 从澳门转运至国外的苦力数量逐步攀升。1856年, 从澳门贩运出洋华工为2 578人, 至1858年已超过1万人。经过太平天国运动和第二次鸦片战争期间的短暂萧条, 从1862年开始反弹, 至1866年达到24 401人 (见图1) 。1871年, 澳门的“苦力贸易行” (“猪仔馆”) 有24间, 1873年已高达95间。庞大数量的苦力经澳门运出, 为澳葡政府赚取了巨额收入, “奇货可居, 获利极厚, 每名归西洋国税洋一圆, 归澳门议事亭番官使费两圆”。1846年7月至12月, 澳葡政府公物会财务报表显示, 当年苦力贸易收入为255 621两, 竟然超过了外国船只在氹仔抛锚费之收入 (230 175两) 。

图1 19世纪中叶以后澳门鸦片贸易与苦力贸易简况

资料来源:1911年澳门政府报告, 第16页;1868年澳门政府统计厅《关于此地区的中国籍人口》, 第50页。

(二) 产业结构转型与主导产业形成

19世纪上半叶, 构成澳葡政府收入来源的支柱产业有三个:一是面对本地华洋人口逐步发展壮大的本地商贸业;二是从规模和形式来看已经逐渐式微的转口贸易业;三是带有政策和自然垄断色彩的房屋租赁业。乾隆朝以后, 清政府规定所有到广州贸易的外国商人及其眷属都必须在澳门居住, 不得滞留广州。与此同时, 澳门的房屋兴建受到中国政府的严格管制, 房屋供求比例失衡导致住房租赁价格不断攀升。房租收入一度成为鸦片战争以前澳葡政府和葡人居民的重要收入来源。但是, 无论是转口贸易还是房屋租赁业, 均依赖于国内外时局变化和清政府的政策眷顾。从这个角度而言, 澳门在鸦片战争前并未形成真正意义上的本土主导产业。

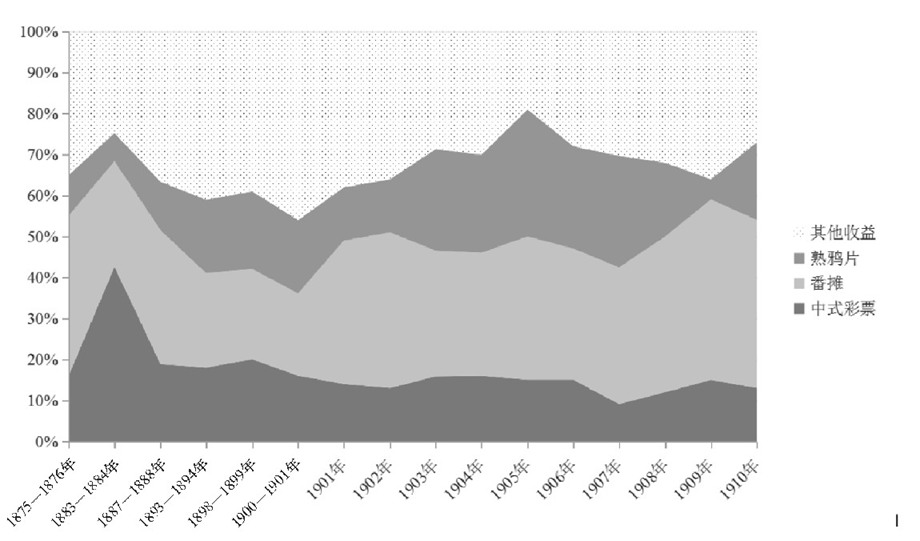

伴随传统贸易的式微、鸦片走私贸易和苦力贸易的兴起, 以及清政府对赌博业的严厉禁止, 这一时期, 赌博业在澳门获得长足发展。1810年6月, 澳门成立了一家用以资助福利和慈善机构的彩票发行站, 此举揭开了澳葡政府通过赌博行业增加财政收入的序幕。1846年2月16日, 澳葡总督发出训令, 批准番摊赌博。1847年1—6月澳葡政府公物会的财务报表首次出现“公共客栈及博彩房间许可证的收入”“经营中国彩票五个月许可证的收入”等栏目类别。仅1847年上半年, 上述两项赌博专营的收入之和已高达78万两。鉴于赌博税收正式纳入政府财政, 可以说, 1847年实为澳门赌博合法的起始之年。其所谓“中国彩票”, 先是番摊, 继之为闱姓及白鸽票。至1849年, “加之随后产生的中国式赌博闱姓 (Vae_seng) 和白鸽票 (Pacapes) , 成为保持澳门财政平衡的一种有效方式。在英国人占领香港引起经济衰退后, 赌博活动更成为一种交易, 而且很是盛行”。赌博业的兴旺, 使之迅速与鸦片贸易、苦力贸易一道, 成为澳葡政府三大财政收入来源。1875年以后, 以中式彩票和番摊为主的赌博业一直稳定在政府财政收入的50%左右, 并且逐年攀升, 主导性产业优势不断凸显。

(三) 华洋资本结构的变化

19世纪澳门经济转型的另一个重要特征就是华洋资本结构的变化。澳门开埠以后, 坐拥额船之利、垄断东西海上商路的葡萄牙人通过转口贸易迅速完成了资本积累, 并逐渐在澳门半岛地区形成了一个以葡萄牙商人占据主导地位、大量华人聚集谋生的华洋杂处的社会。值得一提的是, 葡人资本的优势地位是凭借其殖民者的一系列垄断特权而获得的。早期澳葡政府规定, 只有葡人方可组建公司, 而华人之土木兴建, 须报香山县或澳葡议事会准许。这些规定实际上赋予了葡人开办公司和开展房屋租赁业的专营权。随着澳门城区的扩大和人口的增加, 葡人逐渐将剩余房屋出租给华人、外国商人并收取高额租金。可以说, 在19世纪以前, 虽然华人资本时有兴衰更替, 但在澳门经济中占据主导地位的仍为葡人资本, 华人多从事工匠、商贩、通译等出卖劳力和提供服务的工作, 其经济处于附属地位。此外, 除葡萄牙资本以外, 其他国家如西班牙、英国等在不同时期与葡商均有贸易合作, 但合作的具体内容以鸦片走私等非法活动为主, 且贸易的目的地主要为广州等东南沿海地区, 澳门对于这些外商而言只是栖居生活之地, 而非投资兴业之所。因此, 除葡萄牙以外的其他外国资本在近代澳门经济中的比重并不高。

图2 1875—1910年澳葡政府税收结构

资料来源:作者根据1911年澳门政府报告第16页有关数据整理。

进入19世纪以后, 长期以来形成的澳门华洋资本结构发生了重大变化。随着澳门经济转型的加速和各项商业制度的完善, 往返于省澳之间的华商数量大增, “南、番、香、顺等县, 商民来往省澳者, 何止万数, 往往两地置产, 两地行商, 无从限断”。此外, 鸦片战争、太平天国运动、红巾之乱、土客械斗等一系列动乱以后, 大批华人携家资赴澳, 加速了澳门从传统渔农社会向现代商业社会的转型。至1867年, “澳门贸易的关键掌握在华人手中”。随着商业的迅速崛起, 华商逐步控制了澳门的各大产业群, 其商业地位也从附属型转向主控型, 逐步成为晚清澳门规模最大、资产最多的商人群体。这个群体从内地或海外“逐利而来”, 加上本土成长起来的华人从商者, 逐步组成一个最广泛、最富裕、最活跃的阶层———华商阶层, 成为中葡政府不可小觑的且都欲加以控制的重要社群力量。华人资本涉足的商业领域包括鸦片业、苦力业、赌博业、商贸业、旅游业、金融与典当业、造船业、渔业、房地产业、制造业等几乎所有类别, 葡人资本的生存空间日渐压缩。据1821年在澳葡人估算, 他们的资产合计约300万西班牙元, 其来源除去1820年代以前的鸦片走私收益和25艘年久失修的额船外, 主要集中在房地产领域。澳葡政府的财政收入、公共支出以及“解缴”葡国的款项, 逐步依赖华人缴纳的多项公钞税赋。1909年10月16日, 《澳门宪报》公布当年“纳公钞至多之人”, 其中葡人8人、华人15人;至1911年, 在纳公钞最多的30人中, 华人增加至22人。

二、经济转型背景下的人口结构因素

早在1798年, 马尔萨斯 (Thomas Robert Malthus) 便在其代表作《人口学原理》中开创性地提出, “人口是经济发展的函数”。莫迪利安尼 (Franco Modigliani) 的生命周期消费理论亦指出, 全社会不同年龄段的人口结构比例会影响经济体的总消费率与总储蓄率, 进而会对整个宏观经济周期产生深远影响。无论是从要素供给层面还是消费需求层面, 人口结构均应视为经济发展转型的核心变量。作为世界上人口密度最高的地区之一, 人口结构因素也一直是近代以来澳门经济转型的内在动因。从澳门开埠以来的人口演化轨迹来看, 自16世纪至18世纪末, 澳门历史人口高峰期几乎稳定在12 000—15 000之间。然而, 这一人口峰值在进入19世纪后迅速解体。通过文献资料和历次普查数据可知, 澳门的传统人口体系在1820—1850年之间出现了剧烈而深刻的变化。其原因并不在于澳门经济和战略地位的凸显, 而是源源不断的内地移民尤其是青壮年男性人口的大量迁入。

综合来看, 转型时期澳门的人口结构变化特征主要体现在四个方面, 即人口抚养比、人口性别比、族群结构以及职业和社会分工。

(一) 人口抚养比

18世纪中期以来, 随着东西方贸易的发展以及华洋冲突的增加, 清政府开始将澳门作为外国来华商人及其眷属的集中居留之地。1761年, 法国和荷兰东印度公司率先进驻澳门;随后丹麦和瑞典东印度公司跟进;1773年和1792年, 英国东印度公司和西班牙商人获准居澳;其后, 美国商人、其他国家散商也相继获得澳门居留许可。这些外国商人在贸易季节从事海上贸易, 而将其家眷安置于澳门。此时, 澳门的人口年龄结构呈现出老幼妇孺居多、人口抚养比偏高的特征。据富雷塔斯 (Joséde Aquio Guimaraes e Freitas) 1828年出版的《澳门回忆录》显示:“澳门大堂区有14岁以上的成年男子289人, 未成年男子251人;疯堂区成年男子258人, 未成年男子170人;花王堂区成年和未成年男子分别为59人和52人。”三大堂区的基督教人口中, 共计成年男子606人, 未成年男子473人。若纳入成年及未成年女子进行估算, 三大堂区基督教人口的少年抚养比高达70%以上。虽然上述统计中未能包括为数众多的华人人口, 但是在一定程度上也勾勒出19世纪前期澳门社会的人口发展轨迹。

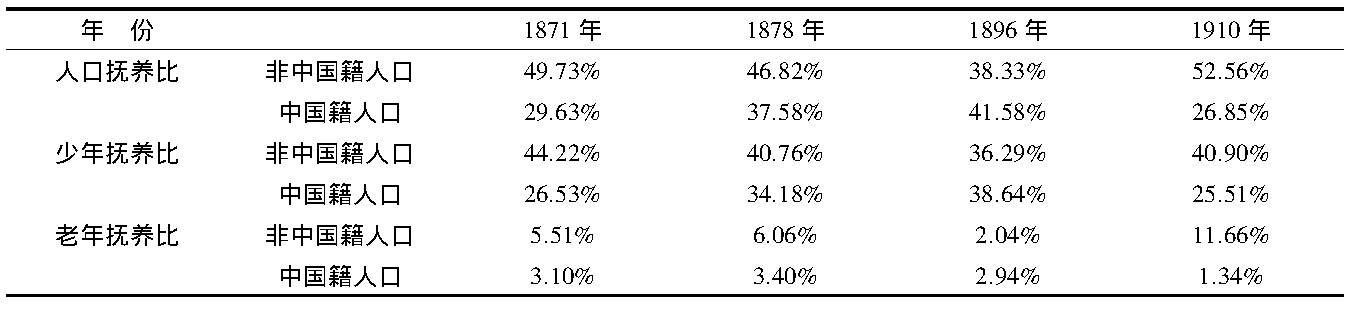

19世纪中叶以后, 随着内地移民的大量涌入, 澳门的人口年龄结构开始发生剧烈变化, 劳动年龄人口比例逐渐升高、少年儿童和老龄人口比例维持在较低水平。1871年、1878年、1896年、1910年进行的四次具有现代意义的人口普查数据显示, 非中国籍少年人口抚养比分别回落至44.22%、40.76%、36.29%和40.90%;而同期中国籍少年人口抚养比则降至更低的水平, 分别为26.53%、34.18%、38.64%、25.51%。相对于非中国籍人口, 华人的老年抚养比和少年抚养比在绝大多数年份明显偏低。特别是在1871年和1910年, 华人的人口抚养比甚至低于非中国籍人口20%以上。这种劳动年龄人口比例较高而被抚养人口比例较低的人口结构, 导致澳门的劳动供给量相对丰富、国民储蓄率较高而社会保障压力较小, 形成了一个世界城市发展史上较为罕见的“人口机会窗口期”。通过对比这几次普查数据可以发现, 内地青壮年劳动人口的大量涌入应该视为19世纪中叶转型期人口结构变迁的主要特征, 持续数十年的人口红利为澳门经济转型提供了巨大的机会窗口。

表1 近代澳门的人口抚养比、少年抚养比与老年抚养比

(二) 人口性别比

早期东来的葡萄牙殖民者普遍有蓄奴传统, 除了从印度和马六甲等地带来众多女仆之外, 还从中国沿海、日本和菲律宾等地购买和掠夺女奴。至少在明代万历末年, 澳门人口结构中“女众男寡”的格局已初步形成。1681年, 一份关于澳门人口构成的荷兰报告显示, 澳门有士兵150人, 城市居民2 000—3 000人, 但有妇女12 000人, 男女性别比在1∶4左右;1730年, 澳葡当局向中国官员呈报的外国人口男女比例为1∶2;1750年前后, 据香山知县张甄陶记载, “今在澳之夷约六百多家, 每家约三男五女”, “夷少男而多女”。1810—1834年较为详尽的男女性别比统计资料显示, 澳门的基督徒人口中女性比例一直保持在61%—67%之间, 至1839年才回落到53%;1810—1839年的奴隶数目也显示, 澳门的女奴比例一直远高于男奴比例。值得一提的是, 明清时期澳门这种畸形的男女性别结构是与其养尊处优的殖民社会形态和单一的海上贸易模式相匹配的。早期葡人中绝大部分为殖民者、冒险家和商人, 一旦海上贸易得手便蓄奴纳妾、大肆挥霍;而一旦海上贸易不景气或遭遇风险便血本无归、抛妻弃子。这种经济结构与消费方式导致男性的死亡率和女性的被供养比例相对较高, 而全社会的劳动参与率则较低。即便是葡人的蓄奴纳妾习惯遭到宗教界人士和中国官员的强烈抵制和抗议, 但是澳门的女人仍然“多得像蜂房里的蜜蜂。

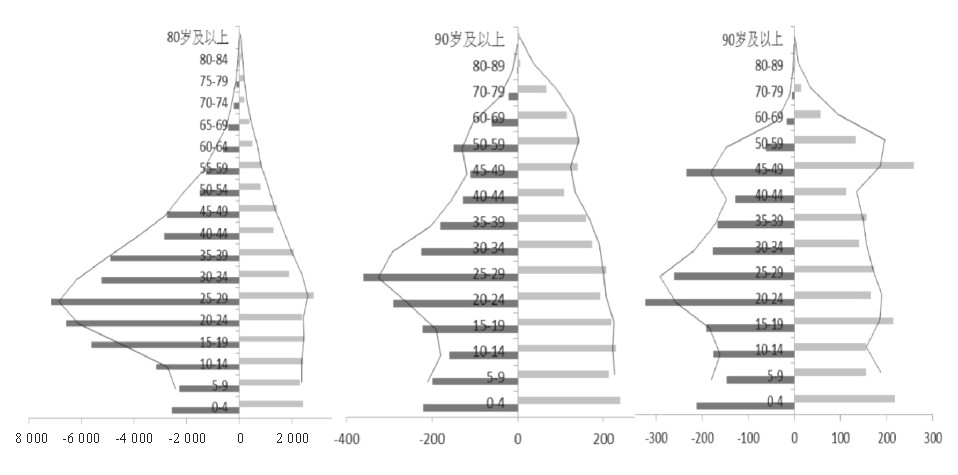

但是, 随着19世纪中叶内地青壮年劳动年龄人口的大量涌入, 澳门自明清以来“女众男寡”的性别结构发生了变化。1871年人口普查数据显示, 包括华人人口和非中国籍人口在内的全澳门人口的男女性别比高达1.93∶1。在15—64岁之间的劳动年龄人口中, 男女性别比甚至高达2.33∶1, 出现严重的“男众女寡”的性别结构。与此同时, 大量男性劳动力入澳以及华商势力的崛起, 在婚姻市场上有效遏制了葡人蓄奴纳妾的传统。据1878年人口普查显示, 澳门的非中国籍人口男女性别比恢复至1.05∶1, 1896年略微升至1.07∶1。与19世纪前期基督教人口“女众男寡”的性别结构相比, 已趋近于均衡状态。伴随着男女性别比由“女众男寡”向“男众女寡”过渡, 近代澳门社会的劳动参与率也随之提高, 养尊处优的殖民社会形态逐渐开始向自食其力的工商业社会形态转化。

图3 1871年 (左) 、1878年 (中) 、1896年 (右) 澳门人口金字塔变化趋势

资料来源:1873年统计简报第76页, 1878年12月31日人口普查第21页, 1896年2月13日人口普查第25页。就统计对象而言, 1871年为澳门居住人口, 1878年、1896年为澳门非中国籍人口 (不包括年龄不详者) ;深色部分为男性人口, 浅色部分为女性人口。

(三) 族群结构

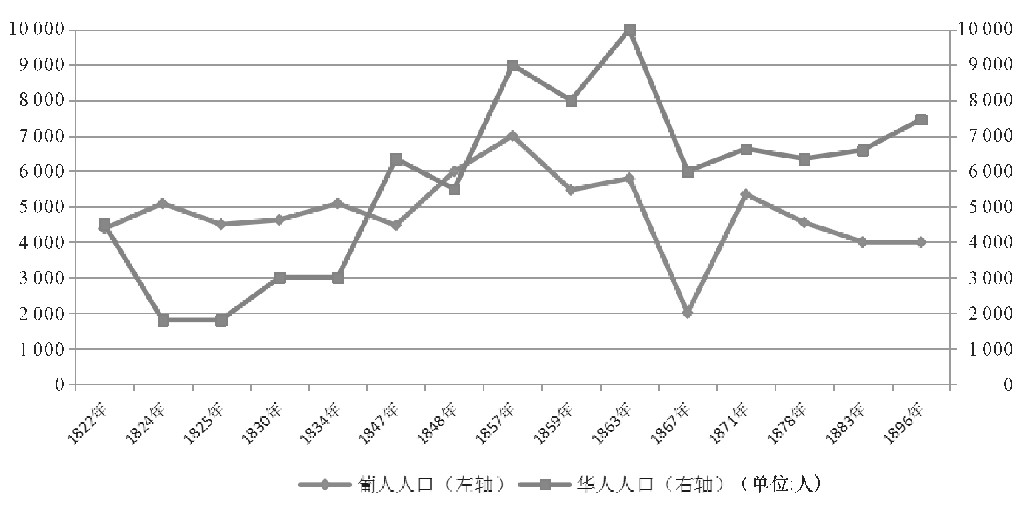

澳门自开埠以来, 随着城市聚落形态的逐渐成形和转口贸易的日益繁荣, 葡萄牙人及其家属奴仆、其他西方国家商民相继迁入, 至16世纪60年代, 澳门基督教徒一度达到5 000人左右。在经济利益的驱使下, 以闽粤地区为主的内地华人也随之聚集澳门, “闽粤商人, 趋之若鹜”。大批华人在澳门与当时处于海上贸易执牛耳地位的葡萄牙商人通商贸易, 逐渐形成并演化为一个以葡萄牙商人占据主导地位、大量华人聚集谋生的华洋杂处的社会。1809年, 两广总督百龄对澳门防务和夷人数量进行详尽勘察后发现, 其中葡萄牙人4 963名, 其次为英国人40名、吕宋人9名、荷兰人7名、瑞国人4名、单鹰国 (即普鲁士) 人2名。第二年, 澳葡当局向中国主官上报“男女计至5 000余众”。据龙斯泰统计, 1834年澳门的葡萄牙籍人口为5 093人。1839年, 林则徐檄令各级官吏查明澳门“西洋夷人七百二十户, 男女五千六百一十二丁口, 英吉利国僦居夷人五十七户”。可见, 直至19世纪中期, 以葡萄牙人为主体的澳门外籍人口数量基本维持在5 000人左右。1857年, 葡萄牙籍人口达到7 000人的峰值后开始缓慢回落。1860年, 澳门有葡人及其后裔4 611人, 新亚洲基督徒790人, 另有70人来自欧洲其他国家。通过对比19世纪历次人口普查及档案数据资料 (见图4) , 澳门的葡萄牙籍人口总体上位于均值为4 823、标准差为1 127的区间上下波动。

数据来源:作者根据澳门历次人口普查及档案数据资料整理。

随着国际商路的中断和内地政局的动荡, 华人人口数量呈现波浪式上升状态, 逐步接近、持平并超越葡人人口, 并在19世纪中叶迎来了一个爆发式增长期。1839年林则徐视察澳门时, 澳门华人共计7 033人 (未包括水上人口) , 华人与葡人人口比例仅为1.25∶1。至1849年华人人口猛然增至34 000人。特别是1851年初爆发的太平天国运动以及1854年开始蔓延于珠三角地区的红巾之乱, 导致大量华人富绅为避战乱和苛捐杂税而迁居澳门。1860年, 澳门人口总数达到85 471人, 其中华人人口接近80 000人。另据1871年、1878年、1896年和1910年的四次人口普查数据显示, 澳门人口的华洋比已分别达到12.41∶1、13.96∶1、18.38∶1和24.84∶1。也就是说, 自19世纪中叶以来, 澳门华人人口的绝对优势地位已经确立。而在华人人口中, 广东尤其是珠三角地区的人口迁入最多。以1867年为例, 当年居于澳门半岛的华人总人口为56 252人, 其中籍贯为本地的5 723人, 占10%。其余为来自周边及香港和上海, 而来自两广地区的最多, 仅来自广东的便有48 617人, 占86%, “广东人大部分来自香山以及香山附近其他地区”;来自福建的有1 797人, 占3.2%, “澳门的福建华人, 主要来自泉州, 该市是福建省的主要城市之一。此前葡人已在该市设立一处商号, 但1549年被华人拆除”。1867年的人口来源地统计, 揭示了以广东籍为主, 本土人、福建籍次之的澳门华人族群格局已经形成。

(四) 职业和社会分工

从葡萄牙人赁居澳门开始, 澳门本土居民就参与了对外贸易相关的贩货、通译、工匠、建造等行业, 这种围绕葡人转口贸易为中心的职业结构一直延续至19世纪前期。据嘉庆十四年 (1809) 广东巡抚韩崶观察:“其华人在澳开铺落业者, 男妇共有三千一百余名口, 因夷人止知来往贸易, 凡百工所备, 均需仰给于华人, 而贫民亦可藉此稍沾余利, 历久相安, 从无争竞。”鸦片战争以后, 随着清政府对澳门管治权的逐渐旁落, 以及渔农社会和保甲制度的瓦解, 居澳华人逐步丧失了原有的土地和行政隶属关系, 纷纷加入营商牟利的新市民行列。以望厦村为例, 1867年人口普查统计为8 182人, 而1871年人口普查统计则锐减至4 785人。再加上为避战乱而纷至沓来的华人富绅, 华商阶层不断充实和扩大。大量内地移民的涌入和城市商业社会的发展, 助推了澳门近代城市化的进程。在这种不同地域文化背景、风俗宗教习惯的冲击洗礼之下, 传统的血缘宗族关系和人情世故不断弱化, 而业缘关系、法制观念、冒险精神和城市生活方式则不断拓展和强化, 促进了澳门由传统渔农社会向现代商业社会的转型。

1867年人口调查显示, 澳门半岛已有大量华人从事非农产业。被统计的23 841位华人中, 除了216位弃婴、学生及罪犯外, 从业人口主要集中在商人、职员、工人、工匠、佣人、教师、医生、经纪、娼妓等职业, 从事第一产业的渔民、农民、养猪、养羊等职业人口共计519人, 仅占总就业人口的2%。1878年的人口职业构成中, 位居前十位的依次为海员、工人、女裁缝、未分类的职员、仆人、小贩、木匠、苦力、厨师和剥谷壳工人;1896年职业人口位居前十位的分别是海员、仆人、女裁缝、商业雇员、未分类的职员、小贩、学生、商人、艺术和手工艺师以及木匠。在1878年和1896年两次人口普查中, 传统意义上的农民和渔民就业人数均未进入前十之列, 而工商业者的就业份额则不断扩大。值得一提的是, 两次人口普查的职业分类多达102种, 从另一个侧面反映了澳门城市专业化分工的精细程度。可以说, 从就业人口的职业分布来看, 至19世纪中后期澳门已经初步完成了由渔农社会向商业社会的过渡转型。

三、华人对澳门经济转型的作用和贡献

19世纪中叶是澳门人口结构剧烈变动的时期, 也是经济发展和社会形态发生巨大变革的时期, 更是清政府对澳门的管治权逐渐“旁落”、葡萄牙在澳门推行殖民统治的时期。在这一重要的历史时期, 殖民政策的实施、经济转型以及人口结构变化相互作用, 尤其是大批迁入的内地华人构成了澳门最重要、最庞大的投资者、劳动者和消费者群体, 且从事和控制鸦片走私、苦力贸易以及赌博业等主要产业, 对澳门的经济复苏乃至转型发挥了至关重要的作用。

(一) 华人与经济复苏

从明末清初直至19世纪前期, 澳门经济经历了较长时间的衰落期。虽然澳门作为19世纪初中国唯一对外开放的广州港之中转站, 仍可维持基本的生计;但其经济形势已经濒临破产的边缘, 工商业和贸易状况日益萧条, 以至于葡萄牙委任的驻澳官员“亦欲弃澳归去”。然而, 19世纪中叶的内地华人移民潮为澳门带来了丰厚的资本和大量的青壮年劳动力, 给困厄之中的澳门经济注入了转型期所必备的生产要素。与此同时, 以青年男性为主的移民结构催生了巨大的消费型服务业需求, 内地所禁止的“地下经济”如闱姓、白鸽票等“奸淫邪盗之事”, 均被澳葡当局披上合法外衣悉数接纳。澳门自此由一个闻名于世的远东贸易中心向赌博规银、走私贸易为主干的东方蒙地卡罗转型。这一转型的原因、过程及效应, 正如金武祥所言:

迨英夷得地香港, 以澳门海有横沙, 巨舶往来, 非潮不便, 凡外夷通商之船, 遂弃澳门, 聚香港, 澳门因而廛市萧条。其土著由明至今, 历四百年, 已与华人无异, 特其衣冠未改耳。于其国, 无田园家室之恋, 欲归不能;于澳无农工商贾之业, 其贫殊甚。即其国遣官至此, 无利可图, 亦欲弃澳归去。林文忠公督粤, 曾请以高廉道驻澳门。果如其请, 直可以改土归流治之。后闱姓内禁, 而闱姓遂移于澳门, 澳葡岁纳其规数十万……举凡奸淫邪盗之事, 悉萃于澳, 澳葡悉倚以为利, 岁收摊规、白鸽票规又十数万, 其他贩私土、私盐、私硝、私矿、火药洋枪者, 各纳其规, 合之又三数十万。澳门纵横不及二十里, 致澳葡岁取百万之利, 积年计之, 其蠹我粤省民财非少矣。

虽然19世纪中叶的澳门经济复苏转型模式以非正当行业为先导, 历来为文人士绅所诟病;但是客观而言, 澳门的经济形势和贸易状况由此得到根本改观, 各项商业制度和营商环境日渐改善。在转型过程中, 华人对澳门经济社会的主导性逐步增强。1849年, 两广总督徐广缙、广东巡抚叶名琛策划了著名的“以商制夷”事件, 澳门福潮行、嘉应行各栈商陆续迁往黄埔, “其余零星小铺, 亦当相随迁徙, 众商既去, 则澳门生意全无, 不必糜帑兴师, 已可坐困”。“以商制夷”的成功推进, 表明华人自19世纪中期开始已经逐步建立起对澳门经济社会的控制力。据1870年葡萄牙立法会提交给海事及海外部部长的报告显示, 19世纪中期的内地移民潮“为澳门城带来了更多的人员及现金。人口从三万五千人剧增至八万人, 收入从五万升至二十五万。通过澳门港的移民的发展也为此造成了影响, 不仅为它带来了大量的资金, 而且刺激了财务部门拍卖的专营化价格”。葡人徐萨斯亦感叹道:“澳门的幸祸不但与葡萄牙, 而且也与中国相关, 殖民地仅有的兴旺的商业基本是由华人主持。”值得一提的是, 新的生产要素注入从供给和需求两端催生了新的经济模式, 使澳门由长期以来单一的转口贸易模式开始迈出多元发展的步伐。

(二) 华人与财政收支

1826年, 澳门本级财政负债已超过122 000两;1830年, 澳葡政府关税所得为69 183两, 但财政支出却高达109 451两。至1834年末, 澳葡政府所负债务高达165 135两。1845年11月, 葡萄牙欲以所谓“自由港”政策捍卫澳门的贸易优势地位。然而由于中国海关依旧运行, 澳葡海关的裁撤反而使其政府失去了稳定的关税收入, 导致公共财政支出捉襟见肘。1845年12月到1846年4月, 公务人员未领到薪金, 孤女院、教堂、修道院也都未领到应得的救济金。为了应对日益恶化的财政收支状况, 1846年10月澳葡总督亚马留下令:“所有快艇、客货两用的中国船只都必须注册登记, 向澳葡政府交纳1元税款。”1847年7月, 亚马留正式将华人商铺划分为四类进行纳税登记, 第一类每年必须缴纳120元, 第二类60元, 第三类16元, 第四类4元。1848年4月1日, 亚马留发出通告, 凡在澳门拥有耕地的华人必须在15日内到澳门政府办理土地所有权证书, 逾期不办者, 即意味自动放弃, 其耕地即归澳葡政府所有。1851年后, 澳葡政府针对华人的计税规则和税种日渐繁多, 计有业钞、地租、生意公钞、息钞、巡捕公钞等。1878年和1888年, 澳葡政府先后颁布《澳门及所属地方各华人行铺生意公钞及点街灯公钞章程》和《澳门抽收公钞章程》。至此, 澳葡政府几乎将所有居澳华人纳入其税收征稽体制之下。

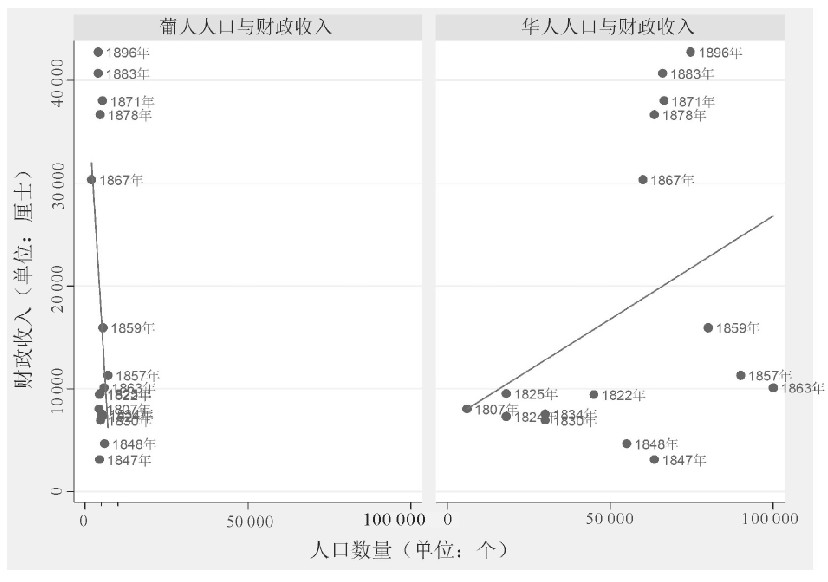

华人纳税人口的增加从根本上扭转了澳门入不敷出的财政收支状况。图5显示了19世纪澳门华葡人口数量与财政收入的相关关系。其中, 华人人口的增长与财政收入之间呈现正相关关系, Pearson相关系数为0.378;而葡人人口的增长与财政收入之间则呈现出负相关关系, Pearson相关系数为-0.393。也就是说, 华人人口更多地体现为生产型人口, 而居澳葡人则更多地体现为消费型人口。关于这一点, 许多历史典籍中均有记载。因此, 1867年时任澳葡政府统计厅的葡人曼努埃尔·德·卡斯特罗·桑帕约对华人给予了高度的赞扬:“……从上所述, 可以看到华人的聪明才智与勤恳耐劳。他们在商业中表现出聪明能干, 在工业上也毫不逊色。每做一件事情都认真、耐心, 精益求精。无论到那个国家, 他们都会以其劳动使那个国家富庶, 为它增光。”而葡萄牙殖民者的养尊处优和“性侈”特点则遭到了多方诟病。①如英国旅行家斯当东 (George Staunton) 在其访澳行纪中描述:“葡萄牙人很骄傲, 不会屈尊务农或做工匠。或许在整个澳门, 没有一个在葡萄牙出生或有葡萄牙血统的工人、工匠或店主。”②另据《澳门记略》所载, 一旦葡人航海贸易得手便开始大肆挥霍, “居室服食辄以华靡相胜”;而若出海商船未能如期返航, 居澳葡人便“相率行乞于市, 乞者常千人”。与葡人奢侈之风相对应的是, 澳葡议事会也一度奉行简单的逐年平衡预决算制度。若本年度财政出现盈余, 则由市政议员进行瓜分;若出现赤字, 则由澳葡议事会通过借贷、葡人捐助自行解决。③澳葡殖民者这种特殊的个人理财和公共理财方式, 很难兼顾积累与消费的均衡关系, 更无社会扩大再生产可言。所以, 综合来看, 华人在近代澳门经济转型复苏期内的主导作用是毋庸置疑的。

图5 19世纪澳门华葡人口数量与财政收入的相关关系

数据来源:作者根据澳门历次人口普查及档案数据资料整理。

(三) 华人与产业结构转型

在19世纪中期的澳门经济转型复苏期内, 华人的主导作用是通过对新经济模式下各大产业群的渗透、辐射、延伸和控制而逐步确立的。无论是鸦片贸易、苦力贸易和赌博业等主导产业, 还是商贸经营、市政水务等配套产业, 没有哪一行业或领域不是靠逐利而来的华人华商支撑起来的。正是因为大量华人的资本投入和积极参与, 19世纪中叶以后的澳门新经济模式才能蓬勃发展;也正是依赖于新产业模式的辐射带动作用, 澳门的华人资本和华商群体才能逐步发展壮大。可以说, 19世纪中期以后是华人华商大量涉及澳门的各种新兴行业, 群体性聚合、规模化崛起的新时代。

就鸦片贸易而言, 当葡萄牙、英国商人以鸦片作为对华贸易的主要货物后, 在清政府查禁甚严的情况下, 澳门华人走私群体很快成为外商与内地之间的主要贩运者。1882年至1885年, 澳门通过走私渠道进入内地的鸦片数量占澳门输入内地鸦片总额的比重分别达到54.57%、68.03%、72.48%和79.03%。仅1883年上半年查获的珠三角地区鸦片走私总额中, 华人涉案占比为83.21%。值得注意的是, 澳门华商参与鸦片走私, 虽遭受清政府的严厉打击, 却得到澳葡政府的暗中庇护。澳葡政府甚至出台相关法规, 公然将鸦片经营合法化, 鼓励华人华商参与鸦片经营权的竞投, 这是众多华人参与鸦片贸易的重要制度因素。据《澳门宪报》及澳门历史档案馆所藏部分承充合同显示, 自1846年鸦片专营权被拍卖以来, 绝大多数年份的鸦片专营权都被华人投得, 主要鸦片商有陈六、冯成、李镜泉、萧瀛洲等人。也就是说, 这一时期澳门及离岛的鸦片生意主要操控在华人手中。

从1853年至1873年, 澳葡政府不断颁布、修订和完善有关苦力贸易的若干法令, 并设立中国移民监督官。这种制度安排, 为华人参与苦力贸易提供了“指引”和保障。“身拥厚资”的华商便开设招工馆, 充任总猪仔头, 下设猪仔头, 再下设猪仔跋、猪仔索, 或称“牙人”。总猪仔头与澳葡政府或其指定葡商议定猪仔价格、签订合同, 在猪仔头及其下线的配合下, 由葡人倒卖或直接贩运。总猪仔头完成合同, 领取洋人经费, 经层层盘剥, 其利润仍然相当可观。“猪仔头出洋, 每年数以万计, 洋人每名约发猪仔头百圆, 猪仔头交银到猪仔跋等五十圆, 及至发给猪仔, 不过每名数圆, 其所得甚巨。”1874年间, “查华人相沿已久, 业非今伊始, 但尚未经禁, 故资此为业者不乏其人”。在大批华人的参与下, 澳门的苦力贸易一度相当繁荣, 无数华人被贩至外国从事劳役。据不完全统计, 从1847年至1874年, 古巴和秘鲁分别掠去14万、12万名华工, 其中大多数经由澳门运出。

赌博业的兴起与广东政府的禁赌、澳葡政府的护赌以及华人的参赌密切相关。事实上, 正是“粤人好赌”与清政府的严令禁止, 才造就了澳门赌博业的形成、兴旺和长期发展, 澳葡政府只不过是在穷途末路之际乘势为之而已。“自内地严围 (闱) 姓赌馆之禁 (聚粤中小姓于文武乡会试及岁科童试时, 射其中否曰围姓) , 奸人潜往澳门开设。恃夷为固, 而澳葡岁收陋规数十万, 遂因之渐富矣。”至19世纪中叶, 澳葡政府制定相关法律规管赌博业, 特别是采取专营 (承充) 制度, 将赌博作为重要的支柱产业加以规范、扶持和发展。华人开赌由此渐成规模, “……开赌者与赴赌者何一而非华人, 税之所出, 即赌者之资也”。在1869年后的已知年度, 白鸽票全部由华商承充;番摊除了1883—1884年度由葡人美基·矮利士·施利华与黄宏展合作外, 全部由华商承充;闱姓的承充受清政府科举考试影响, 时有波动, 除1885年至1902年, 葡商鱼塘行、美拿年奴·士哪·非难地、若瑟·方济各·依沙基利·巴路士承充, 以及美拿年奴·非难地伯爵与华商合作之外, 大多数年份由华商承充;仁慈堂彩票仅由华商承充便长达15年;籤铺票为规模较小、时间较短的一种赌博项目, 葡人飞难地伯爵承充了5年, 孔咏裳、黄大维等华商实际承充了1年。在整个19世纪下半叶, 除少数赌博门类由葡商参与承充外, 其余绝大多数由华商承充经营。澳门赌博业实际控制在华人华商手中, 并由此诞生了冯成、何桂、卢九、萧瀛洲等著名赌商家族。可以说, 19世纪澳门赌博业的发展, 是华人商业寡头以及华人家族迅速崛起的重要原因。

(四) 华人与营商环境

在产业结构转型和主导产业形成的过程中, 以承充制为代表的现代专营制度的确立和完善, 对19世纪中叶澳门营商环境的改善起了至关重要的作用。1848年1月22日, 按照总督通告, 由理事官主持并采取公开拍卖方式进行了猪肉销售专营权的竞投, 结果由义利店的华人亚颂投得, 澳门专营制度的序幕由此拉开。1849年, 专营制度迅速推及牛肉销售领域, 同样由华人竞得。1850—1851年, 专营制度开始推广至赌博业。

客观而言, 专营制度及其衍生的招投标制度, 对近代澳门经济转型以及华人资本的发展产生了双重影响。一方面, 澳葡政府通过专营制度, 以相对严格和规范的合同条款约束承充者, 从而间接控制了澳门的垄断行业和经济命脉, 达到管治商业和丰盈财库的目的;另一方面, 华人在必须接受承充条款的前提下参与商业专营权的竞投, 由此可以相对公开、公平地进入某一商业领域, 并受到相关法律的保护, 迅速以垄断方式获取巨额财富。某种程度上说, 专营制度使得殖民宗主国与殖民地的剥削与被剥削关系演变为一种现代意义上的委托代理关系, 承充华商在资本积累和规模扩大方面有了更为广阔的发展空间。由此伴随而生的是, 一大批华人承充商以及商业寡头通过长期垄断某一商业领域, 成为近代澳门华洋社会最具影响力和话语权的精英群体。专营制度虽然被一些明智的葡人诟病, 但其在某种程度上却带有卡特尔、辛迪加、托拉斯、康采恩等垄断组织色彩, 顺应了生产社会化和资本社会化的客观要求, 加速了主要产业以及城市经济体的发育发展与经济转型。

四、人口结构变化对澳门城市化进程的推动

1849年以后, 随着澳葡政府获取行政、税收和华人管治权, 澳门逐步沦为葡萄牙的殖民地。澳葡政府一方面加紧对澳门城北土地的扩张, 另一方面以专营制度掌握澳门经济的主导权, 由此推动了澳门的经济转型和城市发展。必须指出的是, 澳门经济转型以后形成的以赌博、鸦片规银和走私贸易为主干的非传统经济模式, 是一种试图摆脱清政府控制的、以华人华商为主体的“本土”经济, 也是一种对中国内地社会资源进行严重掠夺的经济。这种经济模式带有较强的时代性和阶段性特征, 且长期以来饱受中国乃至国际社会的谴责和唾弃。其中, 鸦片走私贸易和苦力贸易由于遭到来自国际社会的强大阻力而逐渐淡出历史舞台, 但是赌博业却得以继续发展, 并逐步成为澳门经济的主导性产业且一直延续至今。就澳门的长期发展而言, 虽然此次经济转型带有早期资本主义原始积累的浓厚色彩, 但澳门经济却自此从困厄之中迎来新生, 其财富的积累又推动了城市空间的扩展以及城市功能的完善。因此, 在中国沿海城市的近现代化进程的视域下, 澳门近代人口结构变化、经济转型与城市化进程之关系, 颇具讨论和借鉴的价值。

第一, 以大批内地华人迁入为主要特征的人口结构变迁进一步优化了澳门社会的人口抚养比、男女性别比、族群结构以及职业社会分工, 形成了一个世界城市发展史上较为罕见的“人口机会窗口期”。在人口年龄结构、性别结构、族群结构和分工结构等诸多方面, 澳门均优于同时代的东西方经济体。巨大的人口结构红利加速了澳门新经济模式的选择、孕育和成型, 并开始了由单一的转口贸易向鸦片贸易、苦力贸易和赌博业主导的第一次经济多元发展的尝试。在中西合璧的移民文化的冲击洗礼之下, 传统的血缘宗族关系和人情世故不断弱化, 而业缘关系、法制观念、冒险精神和都市生活方式则不断拓展和强化。特别是以“承充制”为代表的现代商业制度的建立以及营商环境的改善, 顺应了同时期世界资本主义从自由竞争向垄断竞争过渡的大势, 使西方契约精神深深植根于澳门本土并蔓延到珠三角地区。至19世纪中后期, 澳门已初步完成了由传统渔农社会向现代商业社会的过渡转型, 为近代中国开启了一扇“开眼看世界”的窗口, 也为今日澳门成为东西文明荟萃之地奠定了坚实的基础。

第二, 经济发展的自主性逐步增强, 初步建立和完善以输入型、自主型、本土型为特征的城市经济体系。大量史料证明, 在经济衰落的窘迫时期, 无论是鸦片走私、苦力贸易, 还是赌博产业, 澳葡政府均是“有意为之”;并在所谓“自由港”经济政策的“指引”下, 先后设立总督公会、公物会、理商局、公钞局、华政衙门等经济管理部门以加强管理, 颁布了众多商业管理法律以规范各种经济活动。通过公司制度, 逐步建立起领牌开业、运作监管、股权交易、破产清理等一整套完备的商业秩序, 成为近代中国最早实施公司制度的地区之一。尤其是实行高度垄断, 形成了以鸦片、苦力和赌博为主干, 以内地资源为源泉, 以华人参与和控制为趋势的独特的城市经济体系和管理机制。与此同时, 随着管治权的获取、人口的增加和经济的转型, 其人口统计趋于经常化, 口径也日趋规范化, 人口统计已成为观察城市经济社会和实施行政治理的重要辅助手段。1866年, 柯打 (Joze Maria da Ponte e Hort) 总督上任后不久, 即组织成立统计司, 对华人陆上及水上人口进行统计。1867年, 统计司首次将浮家泛宅的疍民单独纳入人口普查报告。至19世纪末20世纪初, 澳门的城市人口统计范畴已几乎涵盖澳门半岛和离岛内的所有常住居民, 形成了今天以“堂区”为城市空间格局和行政管治区域的雏形。

第三, 在殖民化和商品经济的双重裹挟下, 空间城市化和人口城市化分别在澳门城北乡村和周边水域同步推进。随着城市空间的扩展以及城市功能的完善, 以望厦村为代表的城北乡村社会上演了近代中国第一部城市化史诗。与中国传统乡村解体不同的是, 北部乡村自明中期以来便开始与澳门城内在经济文化上频繁接触, 构成了近代澳门转型期城市化进程的群众基础和推拉效应。随着鸦片战争后中外力量对比陡转直下, 广东政府的妥协纵容以及澳葡政府的强势北拓, 澳门半岛北部的城乡之别和城界之隔逐步被打破。至1883年, 望厦、龙田村民相继被“编入西洋户籍”后, 葡人陆续将塔石、沙冈、新桥、沙梨头、石墙街、青洲等北部乡村纳入城市发展的总体框架之内。此一情形, 正如澳门史家王文达慨叹:“当年之望厦龙田, 难辨雪泥鸿爪。今日之新桥塔石, 只留风土雏形。”

第四, 在转型期间, 华洋杂处的族群结构和大量劳动年龄人口的涌入, 形成了澳门独特而完备的城市分工结构和治理体系。19世纪后半叶的几次人口普查显示, 农业和渔业的就业人口比例逐步降低, 而工商业者的就业人口比例则不断扩大, 而且人口职业分类已达百种以上, 形成了一个较为精细的专业化城市分工结构。1850年之后进行了多项填海工程, “该区 (按:指三巴仔街和下环街之间) 在填海工程结束之后成为城市的一部分, 平行的道路与海形成直角, 成为华人发展商业和手工业活动的地方。华人将其活动集中在市场地区及内港沿岸”。在城市交通、疫病防治、气象通讯、卫生环保、治安消防等诸多市政领域, 相继成立了管理机构并制定法律规章, 市政建设得到及时跟进。如“作为政府公共工程政策的结果, 1871年决定用2 032盏油灯为城市照明, 1873年决定治理市场的卫生, 并在大炮台与望厦之间的所有区域铺设下水管道。这些行动以及20世纪初进行的一些工程, 如开辟新马路和高士德马路周围的街区, 使城市面貌大为改观”。这些举措的落实, 保障了劳动力的供给, 扩大了城市的空间, 促进了城市功能的完善, 形成了既符合世界资本主义发展潮流又独具澳门特色的近代城市治理格局。

第五, 随着城市分工的细化, 澳门城市治理体系也逐步由“华夷共处分治”向“华夷共处统治”过渡。城北望厦等村、氹仔及路环二岛的中国乡村村民逐步转变为欧洲式的城市居民, 其生活形态发生了巨大变化。1849年后, 随着清政府行使的对澳门华人的管治权逐渐沦丧, 对澳门华人的管治也逐步由沿袭已久的保甲制度过渡为葡萄牙式的市政管理制度。随着殖民化以及城市化进程, 大批以渔耕生产为主业的村民也因土地的丧失和生存的需要, 逐步由渔农业主或从业者过渡为行商坐贾。旧的生产关系被破坏, 新的经济关系被重构, 渔农社会逐步转变为商业社会。同时, 大量涌入的移民, 在总量上超过了原住民, 而原先从事渔农业的村民、渔民纷纷离开渔船、桑田, 从事与城市生活相关的各种行业, 汇入商业发展、华商崛起和社会转型的浪潮中。从就业人口的职业分布来看, 至19世纪中期, 澳门从渔农社会向商业社会转型的迹象已十分明显, 一个以城市商业经营及社会生活为主体的华人从业群体、居民群体初步形成。这些变迁, 完全打破了以前澳门社会的旧有格局, 形成了与城市化相适应的新的社会生活形态。

华南师范大学学报 (社会科学版) 2017,01,13-26+189