八世纪的东亚外交形势和日中遣唐使交流

荣新江 | 北京大学历史系教授 博士生导师

最近,由于井真成墓志的发现,引起了中日双方学术界对于遣唐使的新探讨,并由此出发,重新审视井真成入唐的8世纪上半叶及其前后东亚的外交形势,给已经丰富多彩的日中文化交流史,增添了新的篇章。近年来,笔者一直关注唐代长安的外来人与外来文明以及长安物质文化与精神文化对周边民族、国家的影响,这里仅8世纪上半叶井真成来唐前后东亚的外交形势和遣唐使问题,略加论说。

一

7世纪后半叶东亚形势与中日关系

在讨论8世纪东亚外交形势和中日关系之前,必须回顾一下7世纪后半叶的情形。

在唐朝内部局势平稳以后,贞观四年(630),迎来了倭国(后改称日本,以下行文通用日本)派遣的犬上御田锹、大仁药师惠日为首的第一次遣唐使。中国史书称唐太宗“矜其道远,敕所司无令岁贡”,显然没有把日本当作每年朝贡的蕃国,而是《唐会要》卷一百《杂录》所说的“绝域”之国。不过,太宗对于首次来唐的日本使还是非常重视的,因此在翌年派遣新州刺史高表仁持节回访。但史称高表仁“无绥远之才,与王子争礼,不宣朝命而还”。显然是日本不肯向唐朝称臣,而唐朝也不能容忍日本分庭抗礼,因此,高表仁的出使无功而返,日唐邦交暂时中断。

二十多年以后,653、654年,日本接连派出第二、第三次遣唐使,而且是前使还没有回国,后使就出发了,这种异常的动作显然和当时的朝鲜半岛局势有关。因为当时正处在高丽、百济与新罗纷争的紧要关头,唐朝支持新罗,屡次出兵攻打高丽;日本在“大化改新”后,也正积极介入半岛政治,支持高丽、百济,暗中与唐朝对抗。唐朝力图从外交上争取日本对新罗的支持,高宗曾对第三次遣唐使者说:“王国与新罗接近,新罗素为高丽、百济所侵,若有危急,王宜遣兵救之。”并且给予较多的“文书宝物”。但日本并没有接受唐朝的建言,而是继续支持百济,致使新罗在657年拒绝日本经由新罗入唐,双方关系断绝。两年后日本派出的第四次遣唐使,“以道奥虾夷男女二人,示唐天子”,显然是向唐朝表示在东海地域的优越地位。而且,据说这次遣唐使在参加十一月一日冬至之会的番国当中,人数最多。唐朝此时已经看出日本在半岛政治格局中的倾向,因为即将用兵百济,所以把日本使者“幽置别处,闭户防禁,不许东西”。

660年,唐朝、新罗联军灭百济王国,并分道发兵攻高丽。随后,日本支持百济遗民复国,于662年派170艘船送百济王子归国。663年,又先后派数万兵支援百济。同年八月,唐朝、新罗联军与日本战船相遇于白江(白村江)口,经过激战,日军大败而归。白江口之战彻底击破了日本以武力介入朝鲜半岛的企图,使日本的外交政策开始转向,放弃半岛的军事介入,巩固自己的边防,不与唐朝正面对立,也不积极与唐通交和要求册封。从唐朝一方来讲,因为当时的主要敌对目标是百济北面的高丽,因此对于日本采取和平的外交,665年,由百济镇将刘仁愿派郭务悰出使日本,缓和双方的紧张局势。随后,双方通过百济故地进行交往,665、667年日本的第五、第六次遣唐使只是送唐朝使者的行动,而且只到百济唐军驻地而止。668年,唐朝、新罗联军灭高丽,置安东都护府,镇平壤。翌年,日本派出第七次遣唐使,“贺平高丽”。此后31年没有与唐朝正式交往,表明日本在武力退出半岛后政治上的消极态度。

与此同时,在高丽灭亡后,唐朝与新罗的联盟破裂,新罗开始向北蚕食唐朝占领的百济故地,并北争高丽。而唐朝迫于西边新兴的吐蕃与唐朝争夺河陇、西域的战争压力,从“关中本位政策”出发,调集朝鲜半岛的武力,去抗击吐蕃。675年,唐朝与新罗开战,但不久新罗遣使入朝。唐朝主动从半岛撤军,而派高丽、百济首领回故地安抚旧民。到7世纪末,东北的契丹反叛,渤海兴起,北边则有突厥第二汗国的强大势力,使得唐朝彻底退出半岛政治,新罗得以统一半岛。在新罗统一的过程中,采取与日本修好的外交政策,在7世纪下半叶与日本往来密切。

二

“皇明远被,日本来庭”

与7世纪中叶以来的战火硝烟相比,进入8世纪,东亚各国间的交往变得彬彬有礼,特别是中日之间的交流,看不出两者之间的利益之争,而主要是频繁的文化交往。

在7世纪的后半,日本虽然在31年间没有遣使入唐,但在经新罗陆续归国的入唐留学生和留学僧的帮助下,大力改革国家制度。681年开始编纂律令。689年完成《净御原令》。到文武天皇大宝元年(701),完成《大宝律令》的改订。就在《大宝律令》完成的同年,建造遣唐船并任命遣唐使,准备前往唐朝。

遣唐使船 模型

702年出发的第八次遣唐使,由粟田真人率领,经南路,703年到唐楚州(今江苏省)沿岸。日本史书记载:使者“初至唐时……唐人谓我使曰:‘亟闻海东有大倭国,谓之君子国;人民丰乐,礼义敦行。今看使人,仪容大净,岂不信乎!’”大使粟田真人等到达京城后,唐朝方面的记载是:“其大臣朝臣真人来贡方物。朝臣真人者,犹中国户部尚书,冠进德冠,其顶为花,分而四散,身服紫袍,以帛为腰带。真人好读经史,解属文,容止温雅。”双方的记载相当一致,都强调唐人眼中的日本使者仪容大方,温文尔雅,而且通经史,能写文章,唐人由此推知日本为海东君子之国,人民富裕愉快,敦行礼义。这与7世纪入唐的日本使者判若两人。因此,唐朝对于这批日本使者也给予了很高的待遇。撰写于先天二年(713)的《徐州刺史杜嗣先墓志》中,提到了武后对这批使者的招待:“皇明远被,日本来庭,有敕令公与李怀远、豆卢钦望、祝钦明等宾于蕃使,共其语话。”杜嗣先当时任礼部侍郎、昭文馆学士,而李怀远、豆卢钦望则是前任宰相,武周政权派文人学者和高级官僚接待遣唐使者,看重的也是礼仪问题。最后,“则天宴之于麟德殿,授司膳卿,放还本国”。麟德殿是长安大明宫中规模最大的殿堂,武则天在这里宴请日本使者,应当是最高规格的接待了,而且还授予粟田真人司膳卿官职。据日本史书记载,唐朝还借此机会,把四十年前百济之役唐军俘虏的日本军人随使送还,这无疑是武则天对日本的一个非常友好的姿态。

702年的遣唐使,走的是新开辟的从博多湾,经五岛列岛,直到中国东海的新航线,更重要的是,他们开辟了一个礼仪文化交往的新天地。从唐朝一方来讲,虽然仍然是按照中国传统的理念,认为是“皇明远被”,才使得“日本来庭”,但对待这批使者,确实是以礼相待,以诚相向,而且归还了四十年前的战俘,开启了8世纪中日友好交往的新局面。

遣唐使船航线图

717年出发的以多治比真人县守为押使、大伴宿祢山守为遣唐大使的第九次遣唐使,也同样是以学习唐朝文化为主要目的的。这批遣唐使共分四船进发,可见人数不少,而且其中有阿倍仲麻吕、吉备真备、大和长冈、僧玄昉等人。留学生阿倍仲麻吕慕中国之风,逗留不去,改名朝衡(又作晁衡),入仕唐朝,历任左补阙、仪王友,最后为镇南都护。盛唐时的著名诗人王维、李白等都有诗歌赠他,可见其汉文化水平不同一般。吉备真备也在唐朝“留学受业,研览经史,该涉众艺”,学成回国。大和长冈则是在刑名之学方面有一定特长的请益生,在唐朝解决其不明白的凝滞问题后回国。吉备真备和大和长冈成为后来删定日本律令的重要人物。僧玄昉在唐朝学习佛法,于735年随同下一次遣唐使回国,“赉经论五千余卷及诸佛像来”。

第九次遣唐使是一次异常成功的出使,相对于每次出使几乎都要遇到的海难,这次出使的四条船舶,却都在718年顺利回到日本,日本史籍特别记载说:“此度使人,略无阙亡。”更为重要的是,此行中的留学生或请益生、僧中,有不少饱学之人,如朝衡和吉备真备,他们留学的成功,也使得今天的人们对于这次遣唐使在学术文化方面的成就印象尤深。这或许就是井真成墓志发现以后,大多数学者都把井真成看作是第九次遣唐使的留学生的缘故吧。不过,笔者并不同意这种看法。

三

“衔命远邦,驰骋上国”

关于733年出发的第十次遣唐使,中日双方的记载可以衔接起来。《续日本纪》卷一一天平五年闰三月条记:“癸巳,遣唐大使多治比真人广成辞见,授节刀。夏四月己亥,遣唐四船自难波津进发。”四个月以后,《册府元龟》卷九七一外臣部朝贡第四记载:“开元二十一年八月,日本国朝贺使真人广成与傔从五百九十,舟行遇风,飘至苏州,刺史钱惟正以闻。诏通事舍人韦景先往苏州宣慰焉。”由此可知,多治比广成所率五百多人的庞大使团在八月到达苏州,唐朝特别派遣通事舍人韦景先前往迎接。估计最迟在十月或十一月,其中被允许进京的人员可以到达长安。可不巧的是,这一年关中久雨害稼,京师饥馑,唐玄宗一方面下诏出太仓米二百万石救济;另一方面,为了缓解长安的饥荒,玄宗率百官于次年正月前往东都洛阳就食。至于这些到达长安的遣唐使成员,据石山寺藏《遗教经》写本题记:“唐清信弟子陈延昌庄严此大乘经典,附日本使、国子监大学朋古满,于彼流传。开元廿二年二月八日从京发记。”可以认为他们在二月八日离开长安,追随玄宗前往洛阳的。《册府元龟》同上卷接着记载:“二十二年四月,日本国遣使来朝。”这是在洛阳进贡的记录。

由大使多治比广成所率领的这个遣唐使团,分乘四艘船而来,总共有594人,其中包括前来奉请鉴真和尚的兴福寺僧荣叡和普照(一说大安寺僧)。井真成也应当是这次遣唐使的请益生一类人物。《井真成墓志》里缺少一项重要内容,就是墓主人在唐朝的生平事迹。大多数学者认为井真成是717年入唐的留学生,那么到734年已经过去17个年头。而按照唐朝对待留学生的规定,他只能在太学学习9年,以后应当在唐朝任职,可是墓志对这段时间里井真成的事迹没有任何交代,似乎是于理不通的。如果我们把井真成看作是随同多治比广成为首的遣唐使前来的使团成员,则是完全可以成立的,而且更加顺理成章。

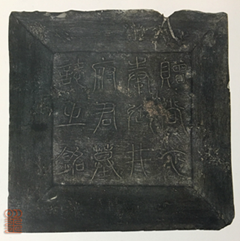

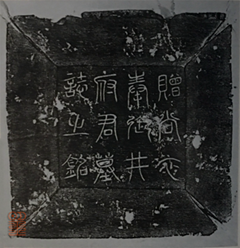

井真成墓志

井真成墓志盖及拓本

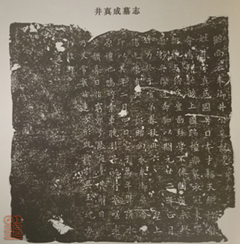

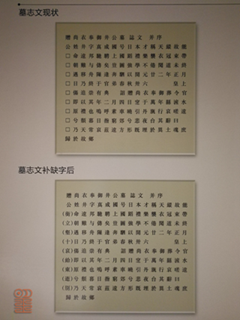

《井真成墓志》说志主“□(衔)命远邦,驰骋上国”,已经到了长安;“蹈礼乐,袭衣冠,束带□(而)朝,难与俦矣”,是一个难以比拟的人物;可惜正准备“强学不倦”,却“问道未终”;年仅36岁就客死异国。井真成去世于开元二十二年正月,其时正是唐玄宗率百官启程前往洛阳的前后,玄宗对于这样一位壮志未酬的有识之士的去世,表示伤悼,并特别追赠他为尚衣奉御的高官,这应当是和井真成的出身和素质有一定关系,但同时更是唐朝政府对待井真成乃至整个日本遣唐使团的隆重礼遇。

井真成墓志铭文

第十次遣唐使虽然遇到了井真成的不幸,但整个活动却是非常有成就的。735年,大使多治比真人广成回到日本。日本史书记载:四月,入唐留学生下道朝臣真备献《唐礼》、《太衍历经》、《太衍历立成》、《乐书要录》以及测影铁尺、铜律管、铁如方响写律管、弦缠漆角弓、马上饮水漆角、露面漆四节角弓、射甲箭、平射箭等。仅此一点,就可以看出这次遣唐使带回日本的典籍、文物、音乐、仪器的丰富多彩。736年八月,遣唐副使中臣朝臣名代等率三唐人、一波斯人回到日本。十月,官府施唐僧道璿、婆罗门僧菩提等时服。说明这次遣唐使还带回了唐人唐僧、波斯人和印度僧人,这使得日本文化更富有盛唐文化特色,这一点我们可以在正仓院保存的文物上清楚地看到。

枫苏芳染螺钿槽琵琶

尺寸:全长97.0 最大幅40.5

日本正仓院藏

螺钿紫檀阮咸

尺寸:全长100.4 胴径39.0

日本正仓院藏

八角镜漆背金银平脱

尺寸:长径28.5 缘厚0.6 重2928.6

日本正仓院藏

金银钿装唐大刀

尺寸:全长99.9 把长(锷含)18.5

鞘长81.5 身长78.2 茎长13.6

日本正仓院藏

玛瑙杯

尺寸:长径17.0 短径16.3 高6.8

日本正仓院藏

绀玉带 (残)

尺寸:现存长156 幅3.3

巡方纵3.1 横3.6 丸鞆纵2.3 横3.3

日本正仓院藏

瑠璃杯

尺寸:口径8.6 高11.2 重262.5

日本正仓院藏

花毡

尺寸:长240 幅129

日本正仓院藏

螺钿箱

尺寸:径25.8 高8.4

日本正仓院藏

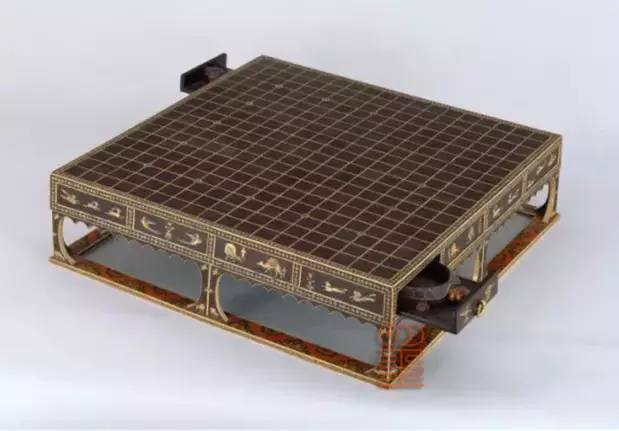

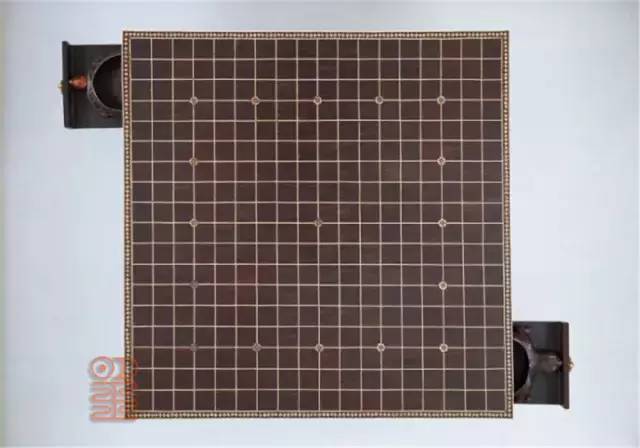

木画紫檀棋盘

尺寸:纵49.0,横48.8,高12.7

日本正仓院藏

鳥毛立女屏風(共六扇) 第一扇、第二扇

第一扇 局部

尺寸:长135.9,幅56.2

第二扇 局部

尺寸:长136.2,幅56.2

鳥毛立女屏風(共六扇) 第三扇、第四扇

第三扇 局部

尺寸:长135.8,幅56.0

第四扇 局部

尺寸:长136.2,幅56.2

鳥毛立女屏風(共六扇) 第五扇、第六扇

第五扇 局部

尺寸:长136.2,幅56.2

第六扇 局部

尺寸:长136.2,幅56.2

“衔命远邦,驰骋上国”,前来“强学”,“问道”,无疑是当时日本朝野的一种倾向,这种积极汲取唐朝文化的做法,与7世纪中期与唐朝对立的外交态势已经大不相同。作为唐朝一方,实际上从一开始就没有把日本当作敌对的势力看待,虽然在白江口双方曾经遭遇而大战四合,但从随后的交往看,并没有影响到双方的关系。在7世纪末、8世纪初,唐朝忙于对付吐蕃、突厥、东北两蕃(奚、契丹),对于海东来朝的翩翩君子日本使者,当然是给予极大的欢迎,从第十二次遣唐使在唐朝的争长事件中,可以看出唐朝对日本的态度。

752年,以藤原清河、大伴古麻吕为首的遣唐使来唐。翌年(天宝十二载)正月朔,百官、诸蕃朝贺天子于大明宫含元殿,古麻吕与新罗使者争夺坐位,结果取胜,“敕命日本使可于新罗使之上”。关于这件事虽然学者们之间有争议,但应当是可信的,因为就在天宝十二载藤原清河等离开唐朝时,王维在送给同行回国的晁衡的诗序中,就说到“海东诸国,日本为大”,这应当是当时唐朝政府的一致看法,也是半个世纪以来日中之间通过遣唐使的往来而得出的结论。

8世纪的唐朝,无疑是最为繁盛的时期,周边相对稳定的国际形势,给中日双方的交往提供了最佳的机运。以天子自尊的唐朝皇帝,按照传统的怀柔远夷的思想,对从“绝域之地”日本泛海而来的使者,给予盛情的接待和隆重的礼遇。与此同时,退出朝鲜半岛政治而一心发展本国实力的日本,也利用这个时机,大力收集唐朝文物,学习唐朝制度、文化,以推进本国发展。当时的长安和奈良,虽然规模不同,但都是东亚文明的中心,它们遗存下来的文物、图籍,至今仍闪烁着辉煌。

参考文献:

池田温编《古代を考える 唐と日本》,吉川弘文馆,1992年。

池田温《东アジアの文化交流史》,吉川弘文馆,2002年。

《东アジアの古代文化》123号(特集:遣唐使墓志をめぐる日中交流史),东京古代学研究所编,2005年春。

东野治之《遣唐使と正仓院》,岩波书店,1992年。

古濑奈津子《遣唐使の见た中国》,吉川弘文馆,2003年。

《黄约瑟隋唐史论集》,刘健明编,中华书局,1997年。

贾麦明《新发现的唐日本人井真成墓志及初步研究》、王建新《西北大学博物馆收藏唐代日本留学生墓志考释》,《西北大学学报》第34卷第6期,2004年11月,12-14、18-20页。

金子修一《隋唐の国际秩序と东アジア》,名著刊行会,2001年。

堀敏一《隋唐帝国与东亚》,韩昇、刘建英译,云南人民出版社,2002年。

荣新江《从〈井真成墓志〉看唐朝对日本遣唐使的礼遇》,《西北大学学报》2005年第4期,108-111页。

石见清裕《唐の北方问题と国际秩序》,汲古书院,1998年。

汪向荣、夏应元编《中日关系史资料汇编》,中华书局,1984年。

王小甫编《盛唐时代与东北亚政局》,上海辞书出版社,2003年。

王贞平《汉唐中日关系论》,文津出版社,1997年。

叶国良《唐代墓志考释八则》,《台大中文学报》第7期,1995年,51-76页。

专修大学遣唐使墓志研究课题组《井真成墓志研讨会资料》,东京,2005年1月28日。

(原以日文刊载《遣唐使と唐の美术》,东京国立博物馆、朝日新闻社,2005年7月,134-137页)