3-13世纪的南海海域世界——中国的南海贸易和南海信息

(日)桃木至朗 撰

冯军南 译 于磊 审校

引言:中国史和南海史

15-17世纪的“贸易时代”及其之后,相当于中国史的明清时期。近年来,有关该时期中华帝国以及中国人在东南亚至东亚海域世界活动的研究备受瞩目。至于本文所涉及的3-13世纪,中国学者出版了大量有关这一时期南海史的研究成果,改革开放以来则研究更盛。在日本史研究中,中世对外关系史、海域世界史关注的重点是宋元明时期(10-17世纪);与此相对,印度洋研究、穆斯林商人研究则是将唐代(618-907)以后中国海世界纳入其研究范围。

不过,二战后至今,日本国内始终研究本文所涉时段中国史的学者,却很少关注包括中国在内的海域世界。二战后,西方及日本的东南亚研究从印度学、中国学,或者东西交通史的研究路径中独立出来。但就“贸易时代”之前的东南亚研究而言,学者们尽管在为东南亚学的独立而努力,却放弃了参阅印度史和中国史,直到现在仍然无法摆脱这个阶段。美国的东南亚学者从60年代开始进行带有社会科学色彩的南海史研究,但仍处于历史学界的附属地位。在日本,尽管50年代的和田久德、80年代的深见纯生等崭露头角,并出现了《诸蕃志》的香料研究以及该书新的译注等总结性成果,但很多课题未能继承二战前东西交通史的研究水平。不仅如此,近年来,日本几乎没有培养出年轻的文献史学者。东南亚研究中对其他领域产生冲击的贸易、港市、海域等理论,也没有促进“贸易时代”之前个别研究的深化以及与东亚海域研究相互延伸的进一步拓展(考古学例外,其中的贸易陶瓷研究取得了令人瞩目的发展)。

在此不容乐观的情况下,本文研究中华帝国与其南部海域世界的关系。首先,本文以贸易为中心简单归纳一下当时的南海史。之后,以笔者关心的此时期中国有关南海的信息为研究对象,在二战前以来文献学研究成果基础上,介绍、评论相关信息源、信息记录及其理解方法等。虽然这与“疆界和局部”的主题稍微有不符,但本讲座第六卷已对东南亚历史进行了客观的概说。故本文试从不同的角度进行论述,以期为研究注入新鲜血液。

一、南海贸易概说

1,路线和据点

直到唐代,交州(今越南北部)和广州一直争夺中国南部主要港口的地位。五代(907-960)以降,福建的泉州日渐兴起,其繁荣程度在南宋时(1127-1279)超越广州。与此同时,交州在经济上没落为地方贸易中转站,政治上则成为日渐独立的大越国(中国称交阯、交趾、安南等)。随着政治、经济、人口重心向长江下游地区转移,中国的整体经济、海上贸易皆取得了瞩目发展。如果说此前中国南部的诸港口城市犹如浮游于非汉民族社会中“岛屿”,那么宋代的福建则明显形成了由汉民族主导的地域社会。在这一情况下,始于越南北部,经长江中游、四川,到达中原的长途贸易的意义亦消失殆尽。

从中国南部港口出发的商贸船只,经由海南岛东部或西部,为避开南海中部暗礁地带,在航行上必经占婆(Čampa)支配下的越南中部沿岸。而蒲端(可能为今棉兰老岛的武端Butuan)、文莱(Brunei)等在宋代开始向中国朝贡,至此经由菲律宾、婆罗洲的路线出现在历史舞台上。

2-6世纪左右,扶南控制了从湄公河口出发,经泰国湾,越马来半岛中部地峡,出孟加拉湾的贸易路线,因而繁荣。5世纪,印度尼西亚地区的各国频繁地向中国朝贡,这或许与印度尼西亚海域活跃的香料出口贸易相关。在此情形下,7世纪左右,穆斯林商人直接航行到东方,从而促使马六甲路线的大发展。从室利佛逝(Sriwijaya)发端、马六甲(Malacca)海峡两岸——苏门答腊(Sumatra)的巨港(Palembang)、占碑(Jambi)和马来半岛上的吉打(Kedah)等成为各自的核心——的港市国家联盟,同农业生产力发达、掌握通往马鲁古(Molucca)群岛航路的爪哇国之间,围绕马六甲海峡、爪哇(Java)海霸权的争夺一直持续到15世纪。

马来半岛中部地峡带虽然远离东西交通主干线,但起到了联结大陆上的内陆平原和海上贸易世界的作用。7世纪以后,它逐渐成为室利佛逝、柬埔寨(Kamboja)、缅甸(Burma)、印度的朱罗王朝(Čola)、锡兰(Simhala)等诸势力纷争的国际贸易焦点。

2,货物、货币、技术、文化

贸易品从南海流通到中国、一部分再从中国流通到朝鲜、日本、内陆亚洲等地。这些贸易品以香料为主,包括象牙、犀角等森林物产,活的大象、犀牛等动物制品,玳瑁等海产品,以及金银、珍珠、宝石、印度与东南亚产棉布、西亚产玻璃制品和工艺品等。作为主要贸易品,焚香料、香木(阿拉伯乳香、印度支那及马来半岛沉香等)等香料是宫廷、贵族和佛教寺院的必需品。此外,随着宋代都市社会的发展,香辛料在药用之外,也用于烹饪,从而使得进口量激增。而中国出口的产品除了以往的绢、工艺品,在宋代又增加了陶瓷器、铜钱、铁器,乃至人口。不仅拥有航海、通商、制作文书等技术的行家受到欢迎,而且在人口稀少、劳动力不足的东南亚,南海各地的奴隶贩卖盛行。除自发的航行者之外,亦有许多中国人被贩卖。

自古以来,远距离贸易中普遍使用金银,尽管宋代中国铜钱大量外流,但以何种物品、以怎样的方式实现价值尺度、交换手段等“货币”的各种功能,这一问题尚未得到解决。加之史料不足,目前尚难以明确中国的贸易规模。值得庆幸的是,宋朝方面相关记载增多。南宋绍兴(1131-1162)中期,中央户部的岁收约6000万缗(贯)。其中,广州、明州(今宁波)、泉州等地设置有作为贸易管理机构的市舶司,据说这些机构进行的抽解(作为关税、手续费从进口物品中征收实物)与和买(进口物品以期货或垄断形式购买)的收入达到200万缗(银1两相当于铜钱3000文左右,但是当时根据目的的不同,把数量未满100个的铜钱作为100文使用,亦即“短陌”是普遍现象。因此用最标准的77文等于100文计算的话,实际1两银为2300余文。若以此比率估算市舶司收益的话,200万缗大致相当于不到70万两银)。

以下试将此与17世纪上半叶约1200万两银的中国年贸易额进行比较。明末铜钱经济混乱,银钱比价难以定论,而在清初1两银大约等于官钱1000余文。以此为基准,且忽略银两和铜钱的品位差、铜钱的重量差(毕竟宋钱的质量要优于清初钱币),如果当时银价将至绍兴中期的一半,那么绍兴中期铜钱200万缗的收益额可以换算成明末银130万两以上。问题是,两个时期的进出口总额又当如何比较呢?如果勉强假定进口总额的一半为抽解、和买,这部分收益率为100%(进口总额400万缗约为不足270万两银),同时与此等额的其他商品又被出口的话,那么换算为明末银价的贸易总额就在530万两以上。明末安徽、湖北以南的人口约为6600万,与之相对,假设绍兴时期南宋统治范围内人口是多于其三分之二的4500万的话,以此计算,人均贸易额已经达到明末的65%以上(530万/4500万÷1200万/6600万≈0.65)。当然,这些数字多依赖于推算,不能直接使用,但可以想象宋代中国的沿海地带,以及被卷入中国贸易的较小国家所受海上贸易的冲击之大。

东南亚大陆平原地区的籼稻和东南印度型直播农法的传播,以及中国北宋时期占城稻的引进等表明,通过海上贸易技术也可实现转移。而众所周知,六朝(3-6世纪)以后,佛教等各种宗教、精神文化、艺术样式等通过南海传播。关于佛教,不仅有法显、义净等僧侣的往来,南海诸国、天竺的朝贡记录也留存于中国南朝的史书中,我们经常可以看到有关向奉佛法的圣天子朝贡的内容的表文。

3,贸易主体和国家权力

从汉代开始,通过朝贡系统,中国的贸易逐渐发达。在唐代,继内陆的粟特商人之后,经海路的伊斯兰商人大量涌入中国,朝贡之外的贸易日趋活跃。以广州为开端,各港市创设了“蕃坊”以作为外国商人停留等待季风而设置的居住区,以及管理人员出入境及进出口的“市舶司”等机构组织。市舶司负责调查出入境的人员和货物,实行抽解、和买,取缔违禁品(铜钱、武器、人口)的走私。唐末以后,在粟特商人和伊斯兰商人活动的影响下,商业、贸易、金融组织得到发展。以各类的共同出资体系,及“纲首”统领下的航海、贸易实业集团为基础,组织大规模贸易船队的体系也逐步趋于稳定。宋元时期,国家也重视海上贸易。在宋代,一方面,外国商人、僧侣的贡品多次被记载为“朝贡”,另一方面中国也用金钱回赐(返礼)诸国,而接待、招徕海路而来的朝贡使节也成为市舶司的任务。在此情形下,已难于明确区分朝贡和国家控制下的贸易。

作为远距离贸易承担者,隋唐以前居住在中国东南沿海部的“越人”(非汉民族诸集团的总称)、“狮子船”(狮子国即锡兰岛)等印度系的船以及可能来自南岛语族的“昆仑船”等比较活跃,而唐末以降,对“波斯船”等穆斯林操控的的三角帆船而言,从印度洋到南海的广阔海域已如自家之海。与此相对,南宋到明初,中国船只屡次航行到南印度西侧的马拉巴尔海岸,南海各地形成了早期的华侨社会。各地海民集团作为近距离贸易承担者、远距离贸易船的水手及如越人一样的水军异常活跃。如果他们没能和当地政权成功结合,则马上变身为海贼。马六甲海峡海域的“奥朗劳特人”即是由此为人所知。不只岛屿地区的港市国家,而且并非支配稳固农业社会的大陆地区及爪哇农业国家等这些东南亚诸国王权既同海民、外国商人合作,又把同中国的朝贡贸易等形式的远距离贸易作为主要经济基础。两者并存是司空见惯的。这些国家的港口贸易,尽管没有中国港口完善,但外国商人义务性向国王进献“礼物”的习惯及垄断囤货香木等这种由王权支配的管理体系一定存在。

图一:中国所认知的南海世界

二、中国和南海信息

1,信息源

对中国而言,有关南海的信息除对交州、中部越南林邑进行控制和军事远征的信息之外,还包含朝贡以及册封等使者的往来、贸易、僧侣的往来等事实,以及由他们所带来的各地信息。

有关中国方面派遣的使者,我们可以知道的包括《汉书·地理志》所载汉武帝(前141-前87在位)时期派遣使臣至印度东南部的黄支国(Kanchipuram),三国(220-280)时期吴国派遣朱应和康泰至扶南,隋炀帝(604-617在位)时期派遣常骏至马六甲海峡附近的赤土国等。虽然他们的报告书没有保留下来,但是从宋代的《太平御览》及其他诸书曾多次引用《吴时外国传》等朱应、康泰的著作可以推测,这些使节应该获取了相当丰富的信息。而现存玄奘、义净等僧侣的著作则更是作为南海史料被屡加引用。

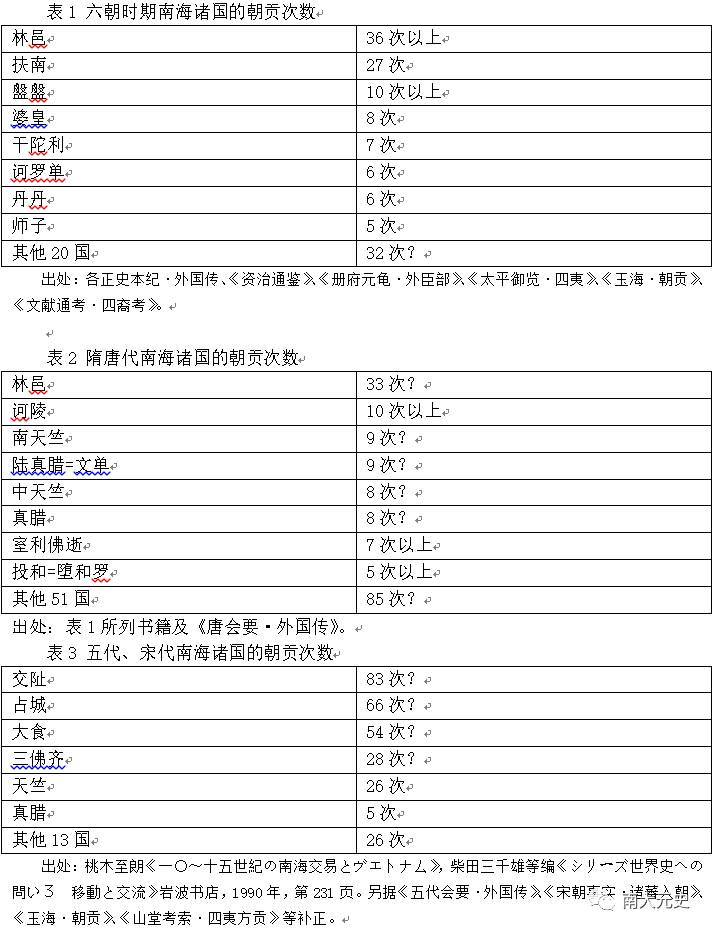

但一般来说,更多的是与来航外国人相关,及其由他们所带来的信息。首先来看外国使节的朝贡情况。朝贡次数的统计包含来自东南亚各地的朝贡(难以确定海路还是陆路的情况也较多),以及自印度以西入贡而明确不是经由中亚路线者。笔者暂且依据正史《本纪》、《外国传》,记录制度、政策的《会要》及其他基本史料,分为六朝、隋唐、五代两宋三个时期加以考察。时代不同,记录的残存情况也不尽相同,且存在因用相似汉字书写而造成的国名的区别等诸多不明之处。此处省去相关考证,并将各个时期朝贡五次以上的国家,以及其他国家的总朝贡次数统计列为表1至3(林邑和环王,室利佛逝和三佛齐等分别统计,宋代的大食某某国归为大食,三佛齐某某国归为三佛齐)。唐代的朝贡国数量较多。与此相对,宋代时特定的国家和势力集中在北宋时期(960-1127)朝贡。

首先,朝贡国名、国王名、所获朝贡品以及上表文(包括原本就以“唐字”即汉字书写的,以及用“番(蕃)字”书写的)等本身即是信息。其次,根据本节第四部分所述《宋会要辑稿》中招徕朝贡国的记载,市舶司应依据《政和令》,对新到的朝贡国“询问其国远近、大小、强弱,与已入贡何国为比”(《宋会要辑稿·职官四四》),查明后上奏。负责官员向朝贡使节追根刨底地询问到达中国的路线、其国四至及周边诸国的位置关系、领土大小、国王与官制、风俗、物产等信息。这些内容都是正史各国传中典型的记载信息。

不过,乾德四年(965)占城朝贡(依据《宋会要辑稿》、《占城传》等)一事中,国王“悉利因陀盤”(因德漫)、国王之妻“波良仆瑁”和王子“茶罗继占谋律秀琼”分别进献朝贡品之外,正副使又会分别进献各自的贡品。朝贡权利并非国王专有,王族、使者等很多人拥有各自的权利。这明显表明一次朝贡不等于一个信息源。

即使是单一的信息源,信息经常未必准确。例如,《新唐书·骠传》中把瞻婆(占城)、阇婆(相较仅指爪哇岛而言,其范围涵盖自马来半岛、苏门答腊岛至爪哇岛应更为接近当时的使用情况)列为骠(缅甸的Pyu)的属国。《诸蕃志》“真腊国”(柬埔寨)条把蒲甘(缅甸的Pagan)、“三佛齐”(马六甲海峡地域的港市联合)条把细兰(锡兰)分别列为其属国。这些“夸大宣传”并不罕见。

贸易活动相关信息中,伊斯兰商人活动研究是东西交通史的一个重要课题,他们在广州、泉州等中国港口较为活跃。此外,唐末以后,占城、三佛齐等(均非“伊斯兰国家”)作为新的朝贡国登上历史舞台,而这些国家由蒲某某(Abu)这些疑似穆斯林商人的使者前来朝贡的情况较为常见。直至北宋时代的《五代会要》(卷三十)、《册府元龟》(外臣部二·土风)诸书皆记载占城的衣服、制度和大食(阿拉伯诸国)相似。此前一般认为,三佛齐是表记为室利佛逝(誓)的Sriwijaya这一阿拉伯语音讹作Sribuza、Sarbaza等后的汉字音写。而言及占城和三佛齐的前身(分别是林邑与环王和室利佛逝)时,则要到南宋和明代之时。当初从朝贡的伊斯兰商人处得到信息的中国人,尚未将占城、三佛齐,同林邑与环王、室利佛逝分别对应作同一国家来看待。

与之相对的是,关于大食国的“奇怪信息”却纷杂交织。毋庸赘言,唐代以来史料中屡次记载大食的朝贡(宋初则清楚地记载其由海路朝贡),而《续资治通鉴长编》咸平六年(1003)九月壬辰条亦载大食国“在海上,与占城相接,自是始通也”。对此,北宋负责接待外国使节的主客郎中庞元英在其所著《文昌杂录》(卷一《主客所掌诸蕃》)中记载“阇婆在大食之北”,《宋史·阇婆传》亦载阇婆国都“南至海三日,汎海五日至大食国”。这些记载与其视作中国人的误解,不如理解为同西亚已无直接关联的“南海土著”大食人集团登上历史舞台的反映。

唐末以后中国商人的活动也提供了重要信息。众所周知,阇婆、占城等宋代南海诸国的朝贡使节中,有不少中国人作为朝贡代理人,同穆斯林商人相互担任朝贡使节,从事用中文起草上表文等活动。在14世纪中叶汪大渊所作的《岛夷志略》以前,这些商人自身所作的记载并没有留存下来。而周去非根据广东市舶司信息所著《岭外代答》(1178年)、赵汝适根据福建市舶司信息所著《诸蕃志》(1225年)等此类南海指南书,在南宋及其以后则不断被编纂出来,其重要背景之一便是有知识的商人所带来的各类信息。尽管路线、位置关系、国王及官制、风俗、物产等信息也依旧被记录下来,可就《诸蕃志》而言,各国传(卷上《志国》,从交趾(越南北部)开始西到木兰皮(Murabit),回至东方,又从渤泥(Brunei)到倭国,总计有57个国家的专条)中以“番商兴贩某某、某某、某某……”的方式列举了只要外国商人(番商,可能指的是中国到番地的商人)贩来即可售出的商品,卷下的《志物》部分更是对各类商品的专门介绍(其中有47个专条,以香料为中心,叙述了主要商品的产地、采集与制造方法、使用方法、贸易方法等)。这就增加了诸多之前外交记录、游记中所没有的新型信息。

2,信息的记载与再记录

佛教僧侣、派遣到国外使者自身的见闻录姑且不论,与商人及外国使节相关的信息则首先被中国相关机构及个人所记录下来。其中,被认为重要的信息即为《实录》、《会要》、各王朝历代所编修的“国史”、由下一王朝所纂修的正史等各类编纂物所采用。

贸易关系中一手信息集中于港市的地方官、市舶司、中央户部等机构,稍微复杂的是朝贡过程。朝贡通常包括港市等入境地点的地方官或者市舶司执行接收、使节(或部分使节)进京、入住都城客馆和进行在宫廷的诸项礼仪(及在各阶段同时实行的贸易)等多个阶段。入境地点及沿路地方官,都城的鸿胪馆、主客司、礼部等接待机构与皇帝之间的报告、提案、命令等各类文书往来不断,并被分别记载。不仅有文书,还有“王会图”等其他记载。由于远方诸国大量奇装异服,为了便于之后区分,按照规定绘成“王会图”(《资治通鉴》贞观三年(629)闰月条等)。

以绍兴二十五年(1155)占城朝贡为例。《宋会要辑稿•占城》中首先提要式地记载了占城国王鄒时芭兰(Jaya Harivarman Ⅰ?)朝贡、求封,以及申请向皇帝进贡占城饲养的大象(在皇帝游行等场合使用),但是皇帝答复因为还有之前朝贡的大象,所以没必要再次进贡等事,此后便是对朝贡过程的具体记载。八月二十一日条载有提举福建市舶的上奏,据此上奏,礼部、太常寺检讨了占城国的朝贡先例,下达了有关许可入京使者人数等指挥。以此为始,之后的十一月十四日条所载为谒见皇帝(此处有关于朝贡品的记载)一事,直至十二月九日条所载册封占城王的“制”,合计收录有25件记事(其中,20件引用自《中兴礼书》),涉及沿路安排、使者行程、各种礼仪日期的选定、仪式程序的磋商、回赐品和“回答勅书”内容及安排,以及相关内容的先例调查等事项。从八月二十一日条开始的记事中,可以见到尚书省、礼部、户部、兵部、客省、学士院、大理寺、宰执等相关部门。

如上所述,集中对朝贡进行记载的有正史、《资治通鉴》之后的编年体史书、《会要》、《册府元龟》(虽然参照隋朝之前历代正史本纪,但关于唐代的记载参照了《实录》,其中包含很多其他书中没有的记载)、《太平御览》(虽然引用了正史中关于朝贡关系的记载,但晋和南朝宋的一部分引用了《起居注》)、《玉海》(虽然引用了很多正史中的纪和传,但是引用《唐实录》等部分具有独特性,宋代部分可能是引用“国史”)、《文献通考》(多数引用正史的传,宋代部分引用“国史”的传)等百科全书。其中,虽然很多仅仅记录为“何年何月某某国朝贡”,但也有许多有关朝贡国王名字、使者名字、朝贡品、上表文内容(本非汉字书写而翻译过来的情况也很多)、使者带来的信息、对国王和使者的回赐品、册封、授爵的内容等的记载。不论如何,如上所述,每次朝贡的各项记载都是从礼部、宰相府的记录,以及记录皇帝活动的《起居注》中提炼、压缩而成。

而提炼、压缩的过程自然会产生各种各样的错误和混乱。不仅有因笔误导致的弄错年月、人名的汉字等问题,还经常出现将一次朝贡系于不同日期之下(比如虽是一次朝贡,却以“常贡”、庆祝天子即位等不同名义进献贡品时;以及国王的朝贡品之外,使者自己又进献朝贡品时)以作为数次的朝贡的记录。

《宋会要辑稿·交趾传》绍兴二十六年条记载了同年的李天祚朝贡的10件记事。其中,八月二十一日拜谒时,“交阯国王李天祚遣太平州刺史李国以……进贡金器一千一百三十六两……”(……为笔者省略),这种一次朝贡仅用一条记事来记载的书写形式较为常用。另外,在同书《蕃夷七·朝贡》中,大致一次朝贡也只记载一次,但关于同年交趾的入贡,却仅仅记录了《蕃夷四·交趾》中所未记载的正月十四日条内容(以常贡以及“贺升平贡”的名义)。越南编年体史书《大越史略》、《大越史记全书》中将这一年的朝贡认为是一次,正月十四日这个日期可能是交趾的上表文日期(也有可能是使者入境日期)。《建炎以来系年要录》、《宋史》(《本纪》。《传》中无日期)等的编纂者,没有考虑到交趾的朝贡为两次,仅仅记载了八月条。这不得不说是一种幸运。如果对方为非汉字圈国家,由于不同的机构将同一国王名、使者名使用不同的汉字记录,后来的编者很可能据此判断为不同的朝贡,这种情况非常多。

晋太康七年(286),“扶南二十一国”来贡,此记载亦见于《晋书·本纪》等其他史料。虽然许多国家同一时期朝贡并不少见,而如果将此一并记载为“本年,A·B·C·D·E诸国来贡”等的话,就会出现难以句读这种汉语所特有的问题。如果记录的读者不熟悉相关国名的话,即使一个国名也会产生这个问题。《册府元龟·外臣部十五·朝贡三》显庆二年(657)六月条,有“瞻国博国”的记载。但是,根据《新唐书·南蛮传下》等可以得知,“瞻博国”(占城)是一个国家。此外,断句清楚地指出是两个国家的名字,有时也会引起混乱。熙宁十年(1077),“三佛齐注辇”(自称“三佛齐之下的注辇”)的朝贡,《宋史》的传和《文献通考》分别记载为《三佛齐传》和《注辇传》(印度朱罗),即两国分别朝贡;而《续资治通鉴长编》、《宋会要辑稿·历代朝贡》、《玉海·朝贡》等均视为注辇一国的朝贡。

3,信息的理解

有了信息,人们就会对其加以解释,从而产生某种认识或印象。例如,中国人原本利用方向将“东夷、西戎、南蛮、北狄”同其他集团区别开来。但随着外国信息的日渐积累,开始着手建立更加具体的诸外国间位置关系体系。《水经注》(6世纪初)对当时并非完全是外国的交州、林邑等地按照每条河道来加以区分便是如此。《新唐书·地理志七》所引的贾耽《道里记(皇华四夷记)》,详细地记载了从广东由海路到大食,从交州由陆路到天竺等路线(贾耽另外著有《海内华夷图》)。

关于诸国的分类,比如《后汉书》列传所记云南方面的“西南夷”,在《梁书》列传以后则出现了从海路来把握“海南诸国”等更加具体化的分类,而天竺、大食等能够从西域和南海两方同中国交通也逐渐被认识到。南宋《岭外代答》(卷二《外国门上·海外诸蕃》)可能是根据广东市舶司的知识,将诸国分为正南诸国(都会、物流中心是三佛齐)、东南诸国(都会是阇婆,即爪哇岛)、西南诸国三类,西南诸国进而被分为窊里诸国(都会是占城和真腊)、西天竺诸国(都会是大秦,而大秦实际上指的是以巴格达为中心的区域,这里是误解)、大食诸国(都会是麻离拔,即阿拉伯的米尔巴特、极西诸国(中心为木兰皮)。此时,出现了东大洋海和西大洋海等词语。1304年的《大德南海志》(广东的地方志)中出现了区分东洋和西洋的观念,但此观念的形成则在南宋时期中国南部港口城市中已经出现,当时的人们就已按照联结广东、泉州和三佛齐的路线将诸国区分为东、西,并认识到各地域内的经济网络等。

关于外国的国家形态,中国人有各种各样的认识,这是与提供信息的外国人的国家观、翻译的问题等错综交织的复杂事象。首先,“外国”中存在作为“点”的小国。这些小国虽然多次单独向中国朝贡,但是被认为是周边大国的“属国”。至于稍大一些作为“面”的国家,有时被记载为“国王居住在某某城”。若无记载,按照中国习惯,“国”会被理解成疆域和首都两种概念(在东南亚,首都名与国名同一是普遍的现象)。《宋史·阇婆传》中记载“其国东至海一月,西至海四十五日,南至海三日,北至海四日”中的“国”,应该指的是首都。在同样记载爪哇岛的《新唐书·诃陵传》中,记国名“亦曰社婆,曰阇婆”之外,又记载到“王居阇婆城”。由此可见,阇婆首先被认为是首都名称。

在理解“面”的国家方面,中国人有封建制和郡县制两种认知模式。《诸蕃志》三佛齐条中开头记录“管州十有五”(同《宋史·三佛齐传》所载“所管十五州”),而其后则列举了十五个“属国”名称。这并不是说是其直辖地有十五个州,其外也有十五个属国,而是指其支配下的十五个地方(从东南亚研究理论而言,可能理解为“构成三佛齐的小地方有十五个”更合适)。这里出现了“州”和“属国”两种记录。《诸蕃志》作者赵汝适将二者解释成不同的内容。如这样的国家拥有属国群,与中国人(接受对方的说法)也用首都名或者中心地域名来称呼此国家是并存的。此外,本节第一部分也曾提及三佛齐是指苏门答腊、马来半岛一带Zabaj的音写,还是作为其所属概念的Sribuza或Sarbaza的音写的争论,其实两种说法皆有道理。

中国人也熟知更大的国家“天竺”、“大食”的存在。《宋书·蛮夷传》中“天竺迦毘黎国”(Gupta Empire?)中,作为天竺的所属概念,列举了许多国名(如《新唐书·西域传上》所载“摩揭它本中天竺属国”,也记载了再下一位概念的国名)。《宋史》为“天竺国”立传,也有《大食国传》。《岭外代答》大食国条为“大食诸国”,此条目开头便记载“大食者,诸国之总名也。有国千余”,之后记述了主要的各个国家。据此可知,有关“地域”和“国家”概念的理解是没有一定之规的。

4,信息的利用

在最早接触南海信息的中国南部港市与沿海地区,贸易并不仅仅促使了富商的产生。对于官员而言,这些地区既是令人恐惧的贬谪地和流放地,亦是生财之地。他们对贸易商船和商人索取贿赂,倒卖商品,对不听话的商人课以法律规定以外的税费,以此中饱私囊。如果做得特别过分,便会导致外国商船逐渐不再靠岸,偶尔也会诱发叛乱。他们的这种发财方式,与他们拥有类似《诸蕃志》中所见那种在中央无法获取的信息情况,其实是表里一体的。

宋代市舶司和出航海外的商人一起招徕外国朝贡使节、商人等。《宋会要辑稿·职官四四·市舶司》政和五年(1115)七月八日条,同书《蕃夷四·占城传》同年八月八日条,福建路提举市舶司根据上意(是否指定朝贡国尚不明确)向罗斛、占城派遣人员,催使前来朝贡。从礼部得到照会的鸿胪寺,虽然熟知多次朝贡的占城,但是不知道罗斛是在何处的一个怎样的国家,应该用怎样的标准接待。对于这个中央朝廷不太熟悉的国家,市舶司(泉州)认为是和占城一样重要的国家。罗斛(Lopburi)——华富里,是真腊即柬埔寨经泰国中部、泰国湾到达南海海域的据点,这实质上意味着从泰国湾看到的真腊(对真腊而言,从老挝南部开始到越南中部海岸的路线也是重要的)。

以积累的信息为基础,及在此基础上的诸国等级区分——唐代中期以“蕃望”的形式将其制度化——,被中央朝廷用于外交。如本节开头所述,一如对日本、西域诸国那般,隋炀帝也向赤土国派遣了使者。中国册封林邑(南朝宋、梁、唐代),扶南(梁代),爪哇岛的诃罗单、婆皇、婆达(均是南朝宋时期),室利佛逝、印度支那半岛北部的弥诺(唐代),交趾、占城、阇婆、真腊、三佛齐(均为宋代),这些册封都留有记载。

但册封的头衔并不高。南朝册封林邑王7人依次是“持节、都督缘海诸军事、安南将军、林邑王”等头衔。这些头衔相比高句丽自不必言,其位亦在百济、倭国之下。《宋史·礼二十二》中“凡蕃使见辞,同日者,先夏国,次高丽,次交阯,次海外蕃客,次诸蛮”。由此来看,交趾以下南方诸国,其等级在西夏、高丽之下。这种顺序,基本是由军事的重要程度而定。尽管亦有诸如林邑及其后来的环王与交州屡次相争、唐乾元元年(758)大食·波斯攻夺广州后浮海而归等情况的存在,但南海诸国对中国、至少对朝廷而言基本没有军事威胁。

不仅是现代研究者,当时的中国人自身也有“所谓中国失礼求之四夷者也”(《通典·边防一·东夷序略》等)的认识,与此形成对照的是,对南海则是“岛夷朝贡不过利于互市赐予” (《文献通考·干陀利国传》)。唐开元四年(716),一位胡人曾说南海诸国珍珠、翡翠等珍宝很多,言及同其贸易之利,并提议去狮子国寻求精通宫廷所用灵药和医术的女性。玄宗皇帝打算派遣监察御史和这位胡人前去,而御史以寻求贸易、珍宝和灵药不应是王者所为为由而加以反对,此事遂罢。《资治通鉴》中的记载也体现了此时中国人的南海观,即南海是珍奇物产的产地和贸易对象。对南朝及宋而言,同南海诸国有切实的政治及经济两方面的关系。相反,以华北为中心的隋唐“统一王朝”并没有这种切实感。其原因不禁让人想到,中华帝国绥服包括南方的四夷之理念,或者是大肆宣传南海盛产珍宝的异国情趣,亦或是南海是灵药产地这种道教思想的观念占上风。

即使如此,也不能忽略将华夷秩序形式化而进行的努力。即使是南海小国,使者到来时也必须加以合适的招待,然而完全按照标准执行是不可能的。前述关于绍兴二十五、二十六年占城、安南的朝贡,《宋会要辑稿》中大量记载了先例调查、讨论、提案、命令。关于占城,绍兴二十五年十二月六日条中,宰相遵从礼部、兵部提出的文书,对国王的册封和给赐遵照崇宁三年(1104)的先例。对使者的赏赐,参照大中祥符元年(1008)、熙宁元年(1068)的先例。将此上奏,高宗皇帝认可之后,批评了负责接待外国使节接待的客省不知此例之事。

因为涉及到同其他国家平衡的问题,所以处理上是复杂的。特别是出现新的朝贡国之时,如本节第一部分中引用的“政和令”一样,必须调查、决定新的朝贡国在现存朝贡国群体中处于怎样的位置。根据《文献通考》、《宋史·蒲甘传》,崇宁五年(1106)蒲甘的朝贡,徽宗皇帝命令参照注辇的待遇。但尚书省提出反对意见,因为注辇附属于三佛齐,所以熙宁年间“赐书以大背纸,缄以匣襆”(《宋史·蒲甘传》),而蒲甘是大国的蕃王,不能和附庸的小国相提并论,应当赐予同交趾、大食同一级别的勅书。皇帝同意照办。尚书省关于注辇解释前述熙宁十年“三佛齐注辇”的朝贡记录,当理解为“属于三佛齐的注辇”的朝贡(这种正式的见解,并非一直存在,熙宁十年的记载中所见尚书省一定是此时才这样解释)。

册封、授官等并非只在朝贡时进行。例如,建炎三年(1129)郊祀大礼之际,对占城国王杨卜麻曡(HarivarmanⅤ?)、真腊国王金裒宾深(SuryavarmanⅡ?)、阇婆国王悉里地茶兰固野三人加官、增加食邑和实封,史载“时占城以方物来献,因有是命”(《建炎以来系年要录》正月己丑条)。关于11、12世纪阇婆的朝贡,只有大观三年(1109)六月的记载(《宋史》本纪、传,并载其同交趾享受同等待遇)。悉里地茶兰固野即是在此时被册封为阇婆国王,并为中国所熟知。但根据《宋会要辑稿·阇婆传》,建炎三年以后,他受到6次加封。最后一次是在乾道六年(1170)(根据绍兴十七年十一月二十八日条,真腊国王同样自动地被加封)。

关于此问题,最后需要论述的是,在中国知识分子的理论架构中,典籍的世界和眼前现实的世界是相连的,但后者往往屈从于前者。历代中国王朝收集朝贡国信息,划分等级。但一旦国家、国王等被记载于典籍中,只要没有国家灭亡、国王去世的消息被报告上来,那么便会永远加以记载。他们认识体系的背后乃是,那些为前代所“记载”而如今没有来贡的国家也仍潜在地继续存在。而另一方面,也有诸如占城、三佛齐这种省去其以前的信息,重新加以“记载”的国家。因此,中国所认识到的外国(数量)就以此方式不断增加。

关于元代南海史及中国南海认识,值得注意的史料中,1304年成书的广州地方志《大德南海志》“舶货诸藩国附”条以“A国管BCD”这种形式列举南海诸国。处于A位置上的有交趾国、占城国、真腊国、暹国(暹罗?)、“小西洋”的单马令国(马来半岛Nakhon附近)和三佛齐、“小东洋”佛泥国(文莱)、“大东洋”单重布罗国——婆罗洲东南部的丹戎武啰(Tanjongpura)和阇婆等。《岭外代答》以物流网络的方式来区分地域,《诸蕃志》则对诸多国家列举其属国,而《大德南海志》可以说是将两者的风格形式加以折衷。“舶货”条中的国名名单是以包含“前志所载”四十余国的形式加以记载的,但并没有证据证明它们在当时全部存在。对中国知识分子而言,一方面,所记载的信息同当下相联系,而另一方面,观念上的世界和眼前的客观现实也是相关的。极端而言,我们也不能完全否定,时人对忽必烈为控制南海交易而设置占城行省的记忆(至元十九年(1282)的占城远征军从广州出发)或许尚未消失殆尽,在此时成书的《大德南海志》中的“管”,其实并非是“正在管”,而可以将其理解成 “因为南海中(理应)有这些国家的存在,所以要让A管辖BCD……”(的方式)。

三 13、14世纪的中国和南海

宋元时期,不仅是南海,“东海”也被卷入海上贸易世界。《诸蕃志》中记载日本(倭国)朝贡金银之外,用巨大的船只将杉木等木材运到泉州。13、14世纪,日本列岛进入“大流通时代”。不久出现的倭寇、琉球王国、然后是银等新的“登场人物”成为横跨南海的主角。同时,在南海地区,从14世纪中叶《岛夷志略》、15世纪初期根据郑和下西洋成书的《瀛涯胜览》、《星槎胜览》等史料中,可以听出“贸易时代”的声音。《岛夷志略》古里佛——卡利卡特(Calicut)条,甘埋里——霍尔木兹?(Hormuz?)条等中已经出现了佛朗国(佛朗即伊斯兰世界对基督教世界的称呼)。

13世纪,从地中海到日本列岛,这个被称作“最初的世界体系”的海上贸易链逐渐壮大。这成为蒙古征服世界的前提,随之而来的蒙古时代使之更活跃。但14世纪下半叶成立的明帝国,面临继承蒙古成为海上帝国,还是以小农为基础的政治帝国这种根本性的选择。明朝选择了后者,实行了海禁。13、14世纪之间所引起的此动荡,对中国史和世界史的影响直至20世纪初期。

但是,关于蒙古时代,杉山正明认为伊斯兰商人和蒙古政治势力如何支配南海这一命题尚未充分论证,这也收录在本讲座第十一卷。汉籍中在南海活跃的“元代中国商人”,事实上是中国化的伊斯兰商人呢,还是蒙古依赖中国人和南海各国政权构成的既存的贸易网络呢?为了将其明了化,以诸多领域的研究者相互合作为基础,分析各种语言的史料是有必要的。涉及海禁的研究,不仅是现实政治的动向,而且还涉及诸如世界认知的问题。不论哪个,不仅是客观的政治-经济史的研究,围绕信息和记载的考察也是不可欠缺的。在世界史研究中,蒙古史和海禁研究占有重要一席之地。本章所涉及时代的南海史和南海信息的研究,作为其研究的前提,具有重要意义。

(本文原载于《岩波講座 世界歴史9 中華の分裂と再生―3−13世紀》,岩波書店,1999年)Copyright 1999 by Shiro Momoki.

Reprinted by permission of the author andIwanami Shoten, Publishers, Tokyo.

(本文作者为大阪大学大学院文学研究科教授,译者、审校者分别为南京大学历史学院、中国南海研究协同创新中心博士研究生、助理研究员)