讓-伊夫·博羅*

琉球(Loo-Choo)之龐然大物

1827年5月,“布森”(Blossom)船隊指揮官弗雷德里克·威廉·畢夏(Frederick William Beechey)將軍於日本南部的中國屬地琉球(LooChoo)島命令船隻泊岸。(1)

那時有關方面不允許任何外來船隻停泊於該島的海灣內,但是畢夏卻能夠讓他船內的病人下船而且在當地逗留了約十二日。逗留期間,一位名為威廉·史密斯(William Smyth)的藝術家繪了一幅滿載貢品正開向中國內地的中國帆船的畫,該艘船在當時來説是一艘非比尋常的船。(2)

該船體積之大,確實生動地證明了在遠東的海上存在着一些與西方傳統船隻截然不同的船。

某種程度上,“布森”船隊的人在1827年所見到的巨大帆船把數世紀前由馬可·波羅打開的一個時代終結了。“布森”船隊到了遠東數年後,那艘直至當時還不被認識或遭忽視的中國帆船逐漸地從朦朧之中顯現出來。

歷史上的見解

馬可·波羅(13世紀末的威尼斯旅行家)當經過二十幾年外出後,回到家鄉向他同時代的人説及他本人在地球遙遠的另一邊王國的皇宮內所遇到的一些不平凡經歷時,曾被視為撒謊者。

這位威尼斯人對他所見到的船隻的描繪遠遠超過當時歐洲人所能想象的:那些船有一巨大而堅固的舵,多支桅桿,每一個船艙能容納多人而且在船艙內更設有不漏水的間隔以避免觸礁而下沉。馬可·波羅曾在中國見過的中央船舵當時在歐洲剛剛引進不久(3),而之前的數千年以來都是採用置在船尾的側舵。

馬可·波羅之後半個世紀,一名穆斯林旅行者伊本·白圖泰(Ibn Battuta)於1341-1342年在印度的加爾各答遇上了10艘由刺桐(Zeytûn)及SînKalân兩地建造的中國帆船,並把這兩艘船中以蓆作的帆描繪了下來,還簡略地闡述了建造的方法,那些帆船配有“好像桅那麼粗大的槳”。(4)

鄭和船隊的遺跡

如果馬可·波羅被同時代的人指責為撒謊者,為何至今仍有歷史學者、考古學家以及度量衡專家對此進行討論以便查出那些在這個威尼斯人所經歷的一個多世紀後到達印度洋的中國船隻是否真正有如所描述的體積呢?

面對文獻所提供的資料,就算是最主觀的人也得承認,那位被中國皇室重用且於14世紀初多次到訪印度洋的太監鄭和所率領的帆船確有70米長。

他的船隊如此龐大,有些編年史甚至指出某些船有九桅並設有能容納幾十人的艙。如果我們去分析記載對體積的描述,可發現那些船長超過100米。倘若屬實,那麼鄭和的船便是歷史上最大的木船了。

葡人到達印度洋時,聽到人們談及那些非比尋常的船和那龐大且友善的船隊曾於幾十年前來過印度和阿拉伯,在與當地人接觸時發現了中國航海者的跡象。1504年4月,在索科特拉(Socotora)島,紅海的入口處,塞都巴爾(Setúbal)號的船員聽見人説:“帆船上那些人的皮膚像我們一樣白淨。”(5)於同年年底,在Coulão,葡人看見了四、五個中國人(“Chims”),他們像德國和佛蘭德(Flamengo)人那麼白淨(6)。

16世紀初葡國人終於抵達中國沿海。那時,對歐洲的海員來説,是另一個世界的出現。

中國人的船無論是帆或船身的款式及操作的方式都與他們不同。有些船的船尾設有小看樓,舵是可動的,並在擱淺或淺水處可昇起。

一些葡人曾在馬六甲水域見過那些船隻,并與中國的船正面接觸而引發確實的交流。

對船舶考古學家基利路·方色伽(Quirino da Fonseca)來説,這帶來了即時影響:當16世紀50年代後在廣東附近看到船的木表層時,他發覺原來葡人法蘭度·巴利士·安德拉(Fernando Peres de Andrade)為葡國船廠引進了一種旨在保護船身免受海菌侵蝕的技術(7)。而對於他來説,船尾的小望樓也是源自同一處。

除了巨大的差別之外,中國船也以船隻的數目震驚西方,英國歷史學家查爾斯·博克塞(Charles Boxer)引述了崔杜高·飛拉(Cristovão Vieira)的見證。根據後者所述,僅中國福建省就擁有“幾百萬”隻帆船。(8)

雖然中國人民與歐洲海員、商人或使節接觸時常表現出有點抗拒,但傳敎士們則很快有機會更接近地認識中國的船隻。

傳敎士的見證

方濟各·沙勿略(Francisco Xavier)於1549年乘坐一艘船,雖然他指責船上擺放了一座“神龕”,但這位敎士對那艘東方的船隻懷有好感。後來,在17世紀不論喜惡的意見都出現過(9)。

澳門或菲律賓馬尼拉港均在數世紀之中扮演一個決定性的角色。這角色就是保持兩個世界間的文化接觸。在17世紀,每年約有30艘帆船駛達馬尼拉港。該市在該世紀初約有30萬華人居民。(10)17世紀末,法國傳敎士李·公特(Le Comte)寫下了他對帆船若干特點的讚美:

這些船用一種優質輕木建造,使人對之產生多種感覺。他們把船分開四、五個船艙,從而即使船一處觸礁破裂,也祇會部份滲水,其他部份則保持乾燥直至修補好那個船艙的破洞! (11)

海員的輕視

文藝復興時期,國際貿易的發展使歐洲造船業也迅速發展起來。18世紀,用於海外貿易的船隻已不同於那些在15世紀用來進行開發新土地的小船。設於印度的法國公司在18世紀50年代的大貿易船雖説是民用船隻,但它也擁有當時戰船的裝備:64門炮及輕型武器。

相比之下,中國帆船似乎沒有演變並失去了兩個世紀前歐洲人到來時所擁有的技術領先地位(12),但海上的船隻數目仍令人矚目:1832年荷蘭傳敎士古達夫(Ch. Gutztlaff)看到7天內連續有船隻進入上海港,錄得每日平均數為400艘。古達夫作了統計後得出該中國港口每年接待14萬6千艘船的結論(13)。

帕里斯(Pâris)的驚訝

西方對那些異國船隻的看法在19世紀不斷演變,同時期也出現了船舶考古學。

這種新觀點的倡導者之一是一位年輕的法國海軍軍官帕里斯。帕里斯於1830-1832年間在隨拉·法沃利特(La Favorite)船隊的一次旅程中,以圖畫方式收集了不同款式的、東方海上的無數異國船隻,從而使在慣常的看法中出現了新觀感。帕里斯很快就在世界各地多位繪畫船隻人員的協助下對當時可看到的船隻產生興趣。1841年,其時身為船長的帕里斯出版了首批描述帆船的書。

當帕里斯看到作戰帆船時,他講述“中國造船業的異常情況”(14),並對帆船將最寬結構設計於船尾部以及靈感來自於觀察大自然的那像“鴨腹”的船底感到驚訝。面對中國造船者這種新方法,他説:“這個離奇的民族好像選擇了與大陸的另一端完全相反的技巧。”(16)

帕里斯與他的合作者邊航行邊繪畫的同時,另一位先驅歐古特賈(Auguste Jal,法國船舶考古學創立者)正開發一項尚未萌芽的新課題。這位受文藝復興人文主義精神影響的年輕船舶考古學家把他的很多精力集中在重整歐洲古代船隻的資料上,這項重整工作的資料來源是那些古代的圖譜和文章,但大多數已是殘篇遺簡。

而當帕里斯提議擴大船舶分類史和觀察當代船隻種類時開闊了研究領域,因而仔細地處理了一些如在造船方面引進軸心舵和在航行時使用指南針等問題。這些研究突出了中國帆船,而且使之在科技演進中佔有特殊地位。

帆船實驗室

西方的專家突然發覺中國的造船科技並不粗劣落後,相反,一直以來造船史上甚至到19世紀,中國的這種技術都居於領先地位。

由側舵演變而來的軸心舵在古埃及的淺水帶已使用,而且早在歐州船隻使用它之前已為中國人所認識。

曾由馬可·波羅和其他旅行者敘述過的船艙不漏水的間隔確是船隻安全的重點。

帆船歷史學家伍西斯特(Worcester)認為西方第一艘採用這種技術的船是內墨希斯(Nemesis)號,一艘於1840年建造的汽船(17)。

經細緻分析後得知,由於船帆是用半硬之織物所造,所以效能顯著。

1847年,當中國因“鴉片戰爭”(1839-1842年)被西方國家入侵後,以及由於西方插手遠東海上貿易而使中國的巨大帆船變得過時,一艘中國帆船“Keying”號(或“Qiying”)打破了當時的文化孤立的情況。

由一小群狂熱的愛好者,其中包括船長開萊特(Kellett)買下來的大帆船“Keying”號於1846年10月19日從廣州開出。這艘船出航時曾遇到一點的困難–據一些英國船主説:當時要“買”到“許可”,方能把用於當地貿易的傳統船隻駛出中國水域。

據船員們説,那次是以柚木建造的“Keying”號最長的一次旅程,而在出發時它已有約100年的船齡。該帆船是作為中國藝術品的流動展覽室,於1846年12月6日離開香港駛往英國。

“Keying”號總載重量為800噸,約48米長,10米寬,吃水深度為4.8米,使所有觀眾大為震驚。當它中途停在南太平洋的聖·海倫娜(Santa Helena)島時,航海日記有以下記錄:當日是1847年4月19日,星期一,僅在當天已有共3,000人登船參觀。同年7月9日當這艘帆船抵達紐約時也曾出現過同樣情況。

“Keying”號船頭離水面9米,13.5米的船尾,標誌中國造船技術與西方的不同。主桅圓周3米,高約19米,掛着一幅重9噸的大帆,要用40個大漢和起錨器才能把它昇起。

1848年初“Keying”抵達英國,這艘船已被改造為流動展覽室,其船艙陳列了許多展品。籌辦者甚至印製了一些小冊子以作介紹。英國人也可以看到帆船的巨大可動舵。該舵可下7米之深,直至船底3.6米。而足足10米長的柚木錨也使參觀過“Keying”的歐洲人感到驚訝,因為在西方的航海事業上從沒有過同樣的東西。

途經北大西洋,至抵達英國之前,“Keying”號遇上了從中國出發後最強烈的風暴。這艘大帆船在面對風暴時的表現使船上所有的歐洲人吃驚。在1848年2月25日風暴後,船上的日記內有如下記述:“這艘船表現得非常出色”(Vessel behaving beautifully well)。

當時,“Keying”號並沒有在公眾之中造成一種異國的轉向。但對於學者們來説,法國人帕里斯(Pâris)從那時開始出版的各種船舶技術書籍就像是一不會枯竭的源泉。船舶的機械化在當時已引起了深刻的變化。由於西方的貿易競爭以及涉及到大部份帆船的航運業之衰退而加速了中國造船業的這種變化。(22)

作為外國海軍,帕里斯祇在他所經過的國家作短暫的停留以便進行資料的收集。他常常埋怨沒有足夠的時間觀察船底的樣式(23)。最終祇有在來到澳門後,他才可以如願以償,利用水退的時候觀察藏在淤泥裡像鴨子般展示着肚子的中國船。

中國航海術的逐漸變化對戰用帆船造成特別的影響。據伍西斯特(Worcester)所述“這種中國戰船於19世紀末完全消失了,因為於1880年開始購入炮艦(gunboats)”。(24)

法國人奧德馬(Audemard)

帕里斯所發起的潮流有一位秘密追隨者,他就是長時間不為人所知的商務海軍路易·奧德馬。

奧德馬是在1885-1910年間往來遠東的,這位法國軍官有機會以自己的雙眼觀察和研究他被派駐的國家裡的船隻。生於1965年法國南部的路易·奧德馬是一位遲來的創造者。1885年當他開始觀察遠東的事物時,恰好海軍上將帕里斯在巴黎出版了他的《航海回憶》(Souvenirs de Marine)。(25)

路易·奥德馬從遠東回到法國後寫了一本著作,而在退休後,他居於英國並在那裡編著了一本有關中國帆船的書籍。

由於二次世界大戰的緣故,此作品祇在1950年由鹿特丹的海事博物館以分冊形式出版。這是有賴於荷蘭籍人類學家兼鹿特丹海事博物館館長洛特布恩(C. Noteboom)對遠東古船的興趣所致。1994年澳門海事博物館出版了奧德馬著作的葡文版,使這本以研究中國船隻為主的作品有更多的讀者。

藝術家多尼利(Donnelly)

20世紀上半葉,在奧德馬的著作出版前出現過很多以中國帆船為題材的作品。

1904年在美國聖路易以及1905年在比利時列日(Liege)舉行的國際性大型展覽使很多派駐中國的歐洲官員開始收集一些中國各省的帆船模型,然後將它們寄回本國(26)。有些在中國工作的西方官員也以各自的方式收集中國帆船模型,這都是對現今所收藏的這些船隻模型的主要貢獻。

1920年期間更有人在上海以帆船模型來做生意,伊方·多尼利(Ivon Donnelly)的名字就在這時出現。多尼利是一位帆船愛好者,並且是最出名的一個,因為他1920年在上海出版了一本有關帆船的書。這位作者後來在書中加上了插圖後–先以黑白後以彩色–將該書重新出版(28)。

多尼利大概也是在1923年上海出版的一本小冊子的作者。建議人們如何購買帆船模型。從而可知這種時尚玩意兒吸引著越來越多的人。多尼利還寫過一些深入探討帆船歷史的各個方面的專題文章。(29)

不久之後,另一位英籍歐洲人華德士(D. W. Waters)再研究中國帆船的問題,並分別於1938-1955年間(30)撰寫過多篇文章,但當時最大的貢獻者是一名在上海工作的英籍職員伍西斯特(Worcester),他熟悉揚子江的船隻。

關税員伍西斯特(Worcester)

經過幾十年對船隻的觀察,伍西斯特的著作一開始就集中研究在中國內河的大船,隨後擴展至海上帆船並建立了帆船的科學研究基礎。伍西斯特從而獲得上級指派去研究中國傳統的船隻(31)。遠東的船隻繼續吸引著這位歐洲學者或美學家。1945年在巴黎出版了一本題為《帆船與舢舨》(Jonques et Sampans)的書,書內有1920年在交趾支那(越南)(Cochinchina)及中國所繪的水彩畫作為插圖(32)。當時遠東的傳統造船藝術開始有全面的改變。(33)

交趾支那成為法國的殖民地後使船舶分類學家們如皮爾·帕里斯,可以從整體上去研究東南亞地區包括帆船在內的造船藝術,並記錄着它的變化。

其中的變化是紅海船隻的雙桅,皮爾·帕里斯見到它在1924-1942年間消失,“可能是鐵支桅索的廣泛使用所帶來的後果”。(34)

另一位當時的船舶分類學家金·普亞德(Jean Poujade)對遠東的傳統船隻包括中國帆船,更感興趣。普亞德把現今的船與古代的船聯繫起來。當描述暹邏的中國帆船時,這位船舶分類學家發現12世紀柬埔寨吳哥(Angkor)的船與他當時所處地區的帆船有點兒相似(35)。

普亞德也為解開這個東南亞數世紀以來受到的影響的謎而提出了一些線索。他提出一種可能的情況,就是帆船的變化可以反映出一種或多或少算是“和平”的殖民統治。(36)

現在分析這些結論可以發現他們能反映出當時理論的份量。在半個世紀裡,每當人們發現那些地理位置相距很遠的地方的科技稍有相似時就會建立一種相關聯的傳播。人類科學最近的發展使這種“傳播主義”逐漸褪色,取而代之的是獨立發明的可能性。

無論外界有何影響,從古迄今的中國帆船都是中國造船者用於研究各種變化的流動實驗室。(38)

謎

伍西斯特(Worcester)認為“雖然所有海帆船都有不同的款式及建造方法,但出奇的是他們之間有着一定的相似性”。

這位英國專家還指出:“除了香港(這個地方可能因為與外國接觸較多)沒有兩隻相似的帆船”。(39)

普亞德(Poujade)也證實:“中國帆船的類型可分為幾百種,而它們的變體就不下幾千種。各省、各河段、各港口,不僅有其本身類型的船隻……”(40)

共同點

面對着這種多元情況,普亞德給中國造船藝術定了以下的特徵:

–船底最寬處在船身後半部份。

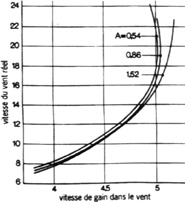

–“世界上效用最好的”半堅硬的帆。

對外行人來説,第一個特徵好像是一項技術的細節,但對西方的造船者來説,數個世紀以來,船隻都是設計得像一個放在水裡的肚子一樣而其最寬點是位於船底的前面,類似魚身。

相反地中國造船者把船底的最寬處設在比歐洲的傳統後得多的位置。

現代帆船的造船學,大量運用這種把船底最寬處後移的做法,從而增加船速。這種特色,已為人們在繪製大部份現代帆船的圖則時所採用。

根據流體力學理論,這種船底使水流在一定速度下更易繞過船底。(41)

傳播地區

中國帆船的特色可在東南亞一帶找到。新加坡海峽可作為典型中國船帆的傳播邊界。海峽附近的國際港口馬六甲對印度洋的航海者來説是一個重要地方,因為它是進入遠東海域的一扇大門。這扇“門”無論對商人,對海員及船隻都是一樣敞開着的。

起源:亞洲發源地

中國有一條長長的海岸線,近處佈滿島嶼。而遠處的島從北到南劃分出中國的海界,並向東南方向不斷延伸直至澳洲及太平洋入口處。

史前史學家最近的研究指出,這個位於中國航海地門戶的遠東島群是航海史起步的核心、發源及實驗地。

在中國新石器時期,人們就已經離開大陸到這些東南方島嶼。之後這些定居於島上的先驅者的後代向南太平洋進發。約在公元前1601年,那時正是西方的青銅時代。

不知道哪些是在這些海洋上航行的船隻,人們猜想是獨木舟。

但是在遙遠的史前時代,約5千年前,來自亞洲大群島南部的另一些人渡過了幾千公里的海洋到達澳洲大陸。

他們用甚麼樣的船呢?

在可能的答案中,中國的船舶世界提出了一個很古老的技術答案,它進入了中國造船技術的根源,與帆船的歷史有着直接的關係:那就是木筏。

木筏與獨木舟以及配有浮器的獨木舟

專家們斷定:獨木舟是一艘以掏空了的樹榦造成的船也是太平洋和印度洋許多地方最普遍的船舶始祖。

獨木舟經過長時間演變而成為木皮船,船龍骨及船身都是獨立的。這種船在一段很長時間內都不為中國人所認識,因為他們祇瞭解木筏。伍西斯特(G. R. G. Worcester)引述了黃帝(約公元前2697年)的一句話:“船是用掏空的樹榦來造的”,但前者在另一方面又説:“現今的中國大陸並沒有用掏空的樹榦造成的獨木舟”(42)。

這種看法被中國、日本和韓國的現代研究及多項考古發現所證實(43)。

伍西斯特在否定獨木舟在中國船舶世界存在的同時認為木筏是中國船業的獨特標誌。

出現在所有船舶之前的木筏,是中國數干年來在所有的江河、湖泊上人們使用的交通工具。

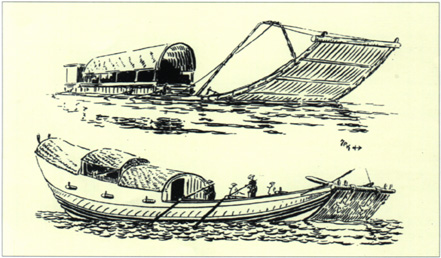

到了10世紀,因為地區及貿易的自治,人們加緊開發總長約50萬公里的龐大水網(44)。20世紀初,還有大量運載貨物或人的木筏在這些水面上航行。普亞德(Poujade)描繪了一幅揚子江支流上的木筏(閲附圖),還有揚子江帆船圖。

許多西方觀察者非常欣賞那些平底帆船。這種帆船的船底與中國國內水域木筏的幾何學的相近是帆船學者們常研究的問題。而對那些在中國發現的獨木舟的研究使人們再次對此問題進行全面探討。

伍西斯特認為中國船有古木筏的痕迹並將其建造過程簡述如下:

造船的方法按地區、種類和帆船的體積而有所區別;但初步工作主要是把平的木板一塊靠一塊的放在地上,放在中央龍骨之上,然後把這些木板拼好,換句話説是用鐵釘將木板的兩頭固定…。(45)

這種技術源自很久以前,造船者在使用鐵釘以前是用一些平或圓的銷釘穿過每一塊板,把所有的板連起來成為一個整體。這時還沒有類似西方船的古典橫向架設的船骨架。(46)

自西方青銅時代起,造船者就曾使用這些技術,並且是造船術的演變結果,用於造獨木舟的樹榦已不可能用來造後來的大船,因為我們已遠離木筏的時代。

內河與海上用的帆船

中國的江河網絡之大,因而有一個龐大的船隊。途經此地的歐洲觀察家們經常對此進行描繪。

17-18世紀,歐洲旅行者都有機會看到千萬條“王室帆船”載著各省的貢品經江河或運河上京進貢。

因此,有關中國帆船的研究文獻中,江河帆船的比重使研究者在工作的過程中要加倍審慎。要區分河帆船和海帆船並非一件易事,有時候一種傳統的建造河用船隻的方法可以用在建造長途的海上貿易船隻上。奧德馬(Audemard)曾經多次談過那些大型的、運貨的海帆船:“砂船”。

它的底扁,常在江蘇北面的海岸邊行走,並由無數的砂座板所組成,所以稱“砂船”(47)。

船舶分類學家金·普亞德在描述20世紀中葉的一個情形時記錄了這段文字:“大部份的海帆船的底部都是平的”(…la plupart des jonques de mer restentá fond plat…)。(48)

普亞德之前也有一位英國的作家就此問題這樣敘述過:“中國的帆船船底是扁平的,而最大的約有1,000噸…”。(49)

在20世紀下半葉進行的考古探察中的發現使人們看到了另一種海帆船,這些船的船底是深“V”形而非扁平的。這次的發現透露了中國造船術在區域上的不同。

帆船的地理影響:南與北

帆船的多元化不影響它遵從每個地區自有的造船準則。僅是中國沿海地區就可分為兩個不同的區域:北方海岸–傳統上較孤立,主要為淺水;南方海岸–水較深而且與外界的接觸一直都較頻繁。

這兩地的區別可從船底的樣式反映出來:北方海岸的船底扁船頭平而南方海岸的船則有手工較精細的船頭並較注重排水口。

外來影響:阿拉伯人所擔當的角色

與外界的頻繁接觸使南部帆船的歷史更加複雜。因此,一千年以前來自印度洋的穆斯林船隻和中國南方海岸的船隻的相互影響常常是討論的熱點。中國船船頭的“眼睛”,據路易·奧德馬所述,是源自古埃及的阿拉伯影響。

伊方·多尼利也發現中國Bei Zhile灣的唯一一艘帆船船身上被畫上了一隻眼睛。這是一艘交州(Jiaozhou)與達布圖(Ta Pouto)港進行貿易活動的船(50)。交州,是公元一千年時阿拉伯人的主要商站。(51)

在此情況下,造船時所受到的影響卻是一個複雜的問題,而這些影響可以在船的不同部份。據普亞德所説:當在暹羅輸出其科技時,中國的船員很容易地採用了當地的船身款式,而帆則保留着原來的特色(52)。沒有甚麼比帆更能區分傳統的阿拉伯船隻與中國帆船的了。

船帆

當伊本·白圖泰看到一群中國帆船停泊在印度的加爾各答的時候(1341-1342年),這位穆斯林旅行者發現那些帆是用“竹織成並像蓆一樣”(53),對此他很欣賞。

當歐州的船員們看到中國的船帆幾乎不需人操控就可以輕而易舉地轉航向時,更是大為贊賞。

由於中國船帆是用布、蓆以及橫木或竹片組成,份量較重,所以,在昇起時船員需花大量力氣。另一方面,它的重量使船行駛得更快速及容易收帆。這種便利也使歐洲的海員感到佩服。雖然他們的傳統四方帆,從古時起已一直在發展完善,但在收減帆面時卻需要複雜地操作。

整支桅的力量的統一分配使它不須由拉索來支撐而成為一種大而光滑的支柱,通過它昇起。

當代氣體力學的研究使人們瞭解到以橫木或竹片做成的、支撐及控制那塊“布”(蓆或布料)的半堅硬帆如何能與可控制的翅膀相似。

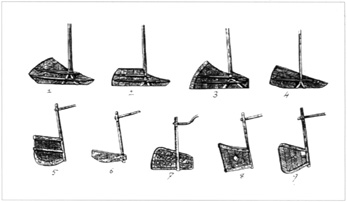

中國帆船船身款式的多樣性可在帆的結構中得到証實。

在觀察20世紀上半葉的帆船時,伍西斯特證實從南至北有了一定的進步:帆的橫長杆開始在安南(Annam)及東京灣(今北部灣)(Tonkim)沿岸出現。而在廣東,每塊帆祇有4至6條長杆,在揚子江口長杆數目達26條,有些甚至達40條,北一點的帆船的帆有20至30條長杆。然而,伍斯特忠告説:“若在這方面加以武斷實在太危險了。”(54)

舵

今天我們所認識的船的軸舵,在12世紀末出現於歐洲,然而在此之前500年已存在於中國。

除了它歷史悠久之外,中國帆船的舵還具有多種特點。其一是可動性:與固定在船尾轉動軸周圍的軸舵不同的中國舵在許多情況下可以昇起來以便在淺水帶航行。

此外,同一個舵也可放到較低的位置,甚至低於船底。現代流體動力學的研究再一次指出這個位置可以使舵的扇葉避免船底後部的水流的影響,從而增加扇葉的效能,尤其在搶風行船時更有助減少偏航的情況。

福建帆船之舵效能最大,它的扇葉比例(長度/寬度)可與現代比賽用快艇相媲美(55)。

另一種“現代”舵是“平衡”舵,是河帆船普遍採用的,舵的扇葉是在中央杆的兩則,分兩部份。上世紀北美洲的船隻都有使用。這種舵使人在控制船隻的轉向時不需花太大的力氣。

不漏水的間隔

按照英國漢學家李約瑟(J. Needham)所述,中國帆船像一根長形切開的竹(56)。這樣,那些分隔船艙的木隔水艙或橫分隔板展示出一個源自竹的特徵–因有不同的隔水艙所以不會下沉(57)。

以馬可·波羅為首的許多西方觀察者均對中國船身的這種特徵大感興趣。

18世紀末,北美洲人本雅明·富蘭克林(Benjamin Franklin)曾指出中國帆船船身的不漏水分隔艙的好處是值得西方借鑒的(58)。

船縫的填塞工作(“油灰Chunam”)

伍西斯特(Worcester)描述中國造船木匠的工作是熟練但不夠精細(59)。一種以石灰和木油所調製名為“油灰”的漿狀物,能補救船隻可能出現的縫隙。

造船者可用中國南方海裡的大量貝殼來製造高純度的石灰(60)。

使用以石灰和桐油所調成的漿狀物是亞洲船業中的一項特色。而這種做法又一次使歐洲海員讚嘆,因為塗了這層漿液能使船身外層不易漏水,從而保護了裡面的木料。

1974年在福建省泉州(Quan Zhou)灣發現了一艘宋朝時期的帆船殘骸,經過仔細分析可以瞭解古代中國造船者是如何運用這種漿(“油灰Chunam”)來防止鐵釘受到侵蝕。(61)

龐然大物

中國造船術的另一些特色使它與西方世界的有所區別,中國的船尾大槳,“搖尾櫓槳”,常被人談及。同時伊本·白圖泰於1341-1342年間看到停泊在印度加爾各答港的中國帆船時,作了以下敘述:“……那些槳,大得像桅,每隻分別由10-15名船員操控,划槳的人要站起來工作……”(62)。

中國帆船的歷史較具爭議性,至今仍較為神秘的一點應該是於15世紀初鄭和下西洋船隻之建造。爭議的焦點是當時所採用的度量單位。據説,船的體積達444“尺”。

江蘇省大帆船的建造尺寸是在25.35厘米(民工布尺“Ming gong bu chi”)與33.85厘米(海尺“Huai chi”)之間。

部份研究鄭和船隊建造的現代中國學者在最近的研究中認為這尺寸相當於26.74至28.03厘米,並認為那些船的長度約為130米。(63)

該值(64)之大,使鄭和帆船成為人類歷史上最大的木船,但也有很多歐洲歷史學家選擇了較低值,祇承認約70米之長,有人認為是300英尺(90米)。1846-1848年的“Keying”號和它的中國船員都給我們提供了一些作比較之用的資料。

對此的討論正式開始了。

19世紀中葉,廣東地區的中國技術專家指出,“Keying”號載重量約有800噸,是當時中國建船等級中的二等船隻,那時該區最大的帆船的載重量約有1,000噸。(65)

然而,分隔東西方的技術及文化的障礙限制了討論的進行。根據西方自古以來所使用的造船技術,那些長度超過100米的深海用的船已達到或超越船舶工程學的可能限度。我們知道那些長達100米的有名的船隻是古代在地中海建造的。本世紀人們曾在羅馬附近的奧斯蒂爾(Ostia)港的舊燈塔的堤壩找到一艘長100米、寬20米的船。(66)

類似的船隻也在古代存在過,但他們的旅程一直都是較短的,通常都祇不過作簡短的示範表演。

那些需在深海作長時間航行的主要以木造的船可採用的長度限於75米,如上述的西方大帆船。(67)

船舶工程學的這些造船標準是與建造鄭和船隊匠師的實際造船過程不同的。西方的船,大或小,一直都以一個橫向結構(骨架)立在一條龍骨上,並沒有可與中國隔水艙相比的側分隔。而每一個製造出來的骨架硬度都大不相同。

無論如何,鄭和的龐大船隻在揚子江港灣上消失了6個世紀後,仍在那些聽説過它們存在的人的幻想中航行着。

現代的帆船

19世紀的多種現象深深地改變了中國帆船的歷史:大量歐洲人的到來帶來了許多影響,如政治、軍事、商貿,機械化的引進以及該世紀末戰用帆船的消失等等。

然而,就算是這樣,在20世紀上半葉,一些五桅大帆船仍能生存至日本的軍事及經濟佔據後才消失。然而機械化的衝擊並不一概如此。

工業化及地理策略

就戰後的北美洲軍人觀察者而言,中國在共產黨治理下的捕魚業所使用的傳統帆船是該國經濟增長的估計參數之一。大概在1960年,中華人民共和國約有36萬隻帆船,其總裝載量約為300萬噸。這支龐大的船隊在中國內地用商貿活動中所佔比例為60-70%。(68)

有關資料指出,1949年共產黨掌權初期,中國約有60隻機動捕漁帆船。1960年漁業團體約有20萬隻船,大部份為帆船,主要在離岸20英里內作業。(69)

帆船還是北美軍事分析員所討論的主題:在60年代,中華人民共和國曾有過組織一個龐大的帆船隊登陸台灣的計劃。在1967年,外國分析家們都因此計劃在後勤上有種種困難而對此抱懷疑的態度。(70)

在中國的船舶歷史中這些情況已不是一項新聞。英國東方研究員博克塞(C. R. Boxer)引述了18世紀一名耶穌會敎士馬丁尼(Martin Martini)的話:“福建居民曾提出過一項有助攻佔日本的計劃,就是使用一道船造的橋。”(71)

16世紀,傳敎士加斯帕·克魯斯(Gaspar da Cruz)回憶道:“中國有一句顯示其王國之雄偉的俗語,這就是中國皇帝可以造一道由中國伸至馬六甲的船橋,約為500里格。這好像不可能,然而通過此比喻可知中國之大以及所生產的船的數目之多。”(72)

至於考古學方面,20世紀下半葉水底探索的發展以及船舶考古學的同步發展使人們在上兩個世紀裡發現以及研究了各種類型的帆船體。

水底考古學

由於本文前部份所提到的資料之重要,使考古學者特別注意帆船的平底、無龍骨或船艙內的不漏水間隔問題。大海還給我們帶來了一些驚喜。

其中是當時大部份考古區域所發現的有一條龍骨及船底為尖“V”形的船型。(73)

考古發現似乎與文獻提供的資料有所不同。經過深入的探討瞭解到,原來那些考古區的帆船大部份是中國南方海岸的船,而那裡的傳統造船方式遠遠不同於平底船的方式,並且以有龍骨及底深見稱。例如對於朝鮮信南(Shinan)所發掘到的一艘帆船,考古學家薩爾·圭恩·金(Zae Guen Kim)認為它的船底呈“V”形龍骨凹入,是中國南部船隻殘骸,因為那兒的傳統造船法與韓國有別,後者的船底平。(74)

另一個在水下進行的發掘工作帶出的問題是關於密封艙間隔的確實功能。

在泰國或蘇門答臘(Sumatra)進行的考古研究中,曾有人發現泉州(QuanZhou)船的隔水艙的底部有一些讓水流通的小孔。(75)

根據以往的資料,如伍斯特曾提過這些不漏水間隔的自動充水情況是為帆船行駛起平衡作用。

這些或其他問題祇有在未來不斷進行的研究裡方能得到更深入的探討以及把文字資料與考古發現作對證。

“廣東之母”

1980年初一個由法國埃夫一阿基代勒(ElfAquitaine)石油公司所資助的協會要求在廣東建造一艘傳統的帆船。這艘船名為“廣東之母”,是由廣東一個大船廠的中國船舶學工程師繪圖設計……然而人們感到這種製造帆船的傳統已經消失了。

無論建造“廣東之母”的真正意義是甚麼,祇知道它成為20世紀末傳統帆船的歷史和最後的生動證據,是策劃者、海員及造船者的最後成就。

至於1827年“布森”船隊的英國人在琉球所看到的以木和竹造成的龐然大物,時至今日祇剩下一張紙、一幅圖、一個夢。

這是第一步。第二步就是可能在未來出現一個比這艘巨大的中國帆船大三倍的作品,一個考古樣板。這是今日對以前的中國帆船–可能存在過的帆船的一個看法。

施佩玲譯

康熙皇帝讀書像(126×95cm)

康熙皇帝讀書像(126×95cm)

【註】

(1)琉球(Loo-Choo)於1895年開始屬日本所有,改名為沖繩(Okinawa)。

(2)“一艘大船從港口出發,旁邊圍著大量船隻,滿船都以各式各樣的旗幟作裝飾……這是一艘每年運送琉球(LooChoo)的貢物去福建(Fuchien)的帆船”。芬登(E. F. Finden)按照威廉·史密斯(William Smith)的圖畫繪出的圖樣。由雅克·布羅斯(Jacques Brosse)出版,《考察者地球之旅(偉大的海上旅程)》《Les tours du monde des explorateurs(les grands voyages maritimes,1764-1843)》,巴黎,1983,頁167。

(3)韋賴恩·甘度士(Ch. Villain-Gandossi),中世紀船舶圖集平面圖專家,指出軸心舵的使用在13世紀中葉,但逐漸在平面圖上消失。這位作家還講及側舵出現前的技術的慢慢退化。例如一幅15世紀的圖像顯示出一隻船的兩個構圖:軸心舵和側舵。韋賴恩·甘度士(Ch Villain-Gandossi),《藉微型小船來談中世紀古船》《Le navire médival à travers les miniatures》,巴黎,CNRS,1985,頁38-40。

(4)伊本·白圖泰(Ibn Battuta),<旅程及沿海岸航行>(Voyages et periples),引自《阿拉伯旅行家》(Voyageurs arabes),全文由薩爾勒·多米尼克(P. Charles-Dominique)出版及評述。巴黎,佩雷亞德圖書館(Bibliothèque de la Pleiade),1995,頁914。路易·奧德馬(Louis Audemard)説:根據某些人所講“Zeitoum”市是福州,而另外一些人則認為是廈門(本刊編者按:Zeitoum漢文為“刺桐”,即古代泉州港)。Sin-Kalan(奧德馬Audemard講Syn-Cafan)是廣東。參照路易斯·奧德馬(Louis Audemard),《中國帆船》,葡文版,澳門,1994,<中國古代航海技術–商船>一章。

(5)德薩爾·慕達和累特·法利爾(A Teixeira da Mota & F. Leite de Faria):1517年在威尼斯所作的一項報告中談及的海外航海新訊,歷史及古地圖研究中心發行的單行本第99期,JICU,1977年,頁56。

(6)德薩爾·慕達和累特·法利爾(A. Teixeira Mota & F. Leite de Faria),前述作品。

(7)基利路·方色伽(Quirino da Fonseca)《葡國帆船》(A Caravela Portuguesa),第二部份,里斯本,s. d. 頁30。

(8)《數百萬隻帆船》《To the number of millions》。博克塞(C. R. Boxer),《16世紀的南中國,伽路特·畢累爾,加斯帕·克魯斯,馬丁·納德故事(1550-1575)》《South China in the sixteenth century being the narratives of Galoete Pereiar,Fr. Gaspar da Cruz,O. P. ,Fr. Martin de Rada,O. E. S. A.(1550-1575)》,博克塞編,倫敦,哈克魯學會(edited by C. R. Boxer London. Hakluyt Society.),1953年,頁112,註3。

(9)博克塞(Boxer)同著作,1953,頁63-64,列舉出傳敎士對帆船不同意見的一些例子。

(10)田汝康(T’ien Ju Kang),<中國帆船的興衰:商人、企業家及苦力;1600年至1850年>,引自《15及16世紀船舶科學及航海技巧研究討會記錄》。澳門文化司署,澳門海事研究中心,1988年,頁32。

(11)伊方·多尼利(Ivon A Donnelly),《中國大帆船和其他當地的船》《Chinese Junks and other native crafts》,新加坡,1988年,頁4,譯自英文文本。

(12)19世紀末一名作者,普里切(R. T. Pritchett),訪問遠東時看到各種中國帆船的演變,特別談到1846-1848年“Keying”號帆船往英國之旅,並簡單敘述為:“令人奇異的是她曾經到過這裡。”“The marvel was that she ever got here”。普里切(R. T. Pritchett),《環繞世界的大小船隻的鋼筆畫和鉛筆畫》《Pen and Pencil sketches of Shipping and craft all round the world》。倫敦(London),1899年,頁162。

(13)路易斯·奧德馬(Louis Audemard),《中國帆船》,第2版,澳門,1994年頁184,歷史學家田汝康(T’ien Ju Kang)説:1840年,中國“擁有295艘帆船,約為86,200噸”。田汝康(T’ien Ju Kang),上述作品,澳門,1988年,頁26。

(14)“一項詳細的戰用帆船調查揭示了中國造船業的不尋常情況……”(L’examen détaillé d’ une Jongue de guerre donnera l’idée des anomalies des constructions chinoises…)讓·普亞德(J. Poujade)著,《印度之路及那裡的船》(La route des Indes et ses navires),巴黎,1946年,頁243。

(15)帕里斯(Pâris),普亞德(Poujade)註,上述作品,1946,頁245。法國漢學家,雅克·達斯(Jacques Dars)《10世紀至16世紀的中國航海術》(La marine chinoise du Xe Siècle au XVIe Siècle)巴黎,1992年,頁113指出一個原中國資料來源,《廣東新語》(Guangdong Xinyu),清楚地講到廣東船的“鴨”(canes)樣式。

(16)同上註。

(17)伍西斯特(Worcester),《中國的帆和槳》(Sail and Sweep in China),倫敦(London),1966年,頁8註。

(18)普里切(R. T. Prichett),他那本於1899年出版的書上提到的船可能是“Keying”號(普里切(Pritchett),上述著作,頁162),書上註:“1851年一隻巨大的天津怪物來到這個國家作一個盛大的展覽會,並且在西印度的船塢裡擺放過。”(One of these huge Tien-Sien monsters came over to this country for the Great Exhibition of 1851,and lay in the West India Docks.)

(19)《話説中國帆船“開啟”號》(A description of the Chinese Junk ‘Keying’)。作者印刷,在帆船甲板上出售(Printed for the author,and sold on board the junk),倫敦(Lodon),1848年,頁15。

(20)奧德馬(Audemard),上述著作:“經過212日海上旅程後於同年4月7日停泊在聖·海倫娜(Santa Helena)島以作休息”。

(21)帕里斯(Pâris)的重要性使今天的作品都翻查他的著作以便闡明或重做今天已不再有的船舶。當代藝術家及觀察者法列芬·索古盧夫(Valefin Sokoloff),曾於20世紀50年代前往遠東居住。他翻查了帕里斯(Pâris)在前一個世紀發行的關於一艘帆船的作品,並於1982年加上彩色再版。於1990年在澳門以英、葡文版重新印制,訂名為《中國之船》。

(22)田汝康(T’ien Ju Kang),上述作品,頁37。

(23)“旅行者能夠找到一艘讓他可以測定船底入水部份的船是非常罕有的事(……il est bien rare qu’un voyageur trouve un navire dans des conditions qui lui permettent d’ en mesurer les parties immergées)”帕里斯(Pâris)由普亞德(Poujade)引述,上述作品,頁244。

(24)伍斯特(Worcester),上述作品,頁11註。

(25)在第四部份(4e partie)”頁181-240(planches 181 a 240″)),出版於巴黎,1889年,帕里斯(Pâris)副司領仔細地再繪畫了1885年在海南(Hainan)由船長亨利先生(Monsieur Henrique)所看到的中國帆船的圖像。

(26)《搖晃的船,形式多樣的中國船》(Shaky Ships. The formal richness of chinese ships)。奧韋柏國家海洋博物館(National Maritime Museum of Autwerp)。1993年,20世紀初在該博物館舉行的中國收藏品展覽的目錄。

由弗雷德里克·馬上(Frederick Maze)收藏的中國帆船模型。這套收藏贈送給了倫敦的科學博物館(Science Museum)。以後由伍斯特(G. R. G. Worcester)進行過研究、出版。另一個關於該主題的收藏是由北美洲地理學家奧潘塞(Spencer)所收集並由他贈送予德克薩斯(Texas A&M)大學以及於1976年該作者所出版。

(28)上海,1924年,1930年。

(29)尤其1923年至1926年在《航海者之鏡》(Mariner’s Mirror)發表的三篇文章。

(30)這些文章在《航海者之鏡》(Mariner’s Mirror)的多期內發表過。

(31)這次是中國海關關長兼帆船愛好者弗雷德里克·馬色(Frederick Maze)主動要求派駐的。他有無數帆船模型,其後贈予倫敦的科學博物館(Science Museum)。弗雷德里克·馬士(Frederick Maze)並不是唯一一個在東方逗留期間被該地區船隻所吸引的歐洲人。

(32)克魯德·法赫爾(Claude Farrère)(文章)沙爾勒,福克萊(Charles Fouqueray)(圖像):《帆船與舢板》(Jonques et Sampans),巴黎,1945年。

(33)據伍西斯特(Worcester)所述,中國帆船的機動化是從1940年開始有的,當時是為了打破日本的防線(Cf. G. R. G. 據伍斯特(Worcester),《海運帆船主要分類(揚子江)南》(A classification of the principal chinese seagoing junks(south of the Yantze))。海關總監察上海統計處(Shanghai Statistical Department of the Inspectorate General of Customs)。1948年,頁13。

(34)皮爾·帕里斯(Pierre Pâris),《安南人民的船舶種類簡述》(Esquisse d’une ethnographie navale des peuples annamites),第2版,鹿特丹,1955年,頁84。226張照片(最初文章發表在1942年10至12月,第14號的《古華人之友簡報(Bulltin des Amis du Vieux Hue)》。

(35)讓·普亞德(Jean Poujade),《暹羅的中國帆船》(Les Jonques des Chinois du Siam)。有關船隻分類的文獻(Documents d’ethnographie navale):第一分冊(Fascicule l)。巴黎,1946年,頁16。

(36)讓·普亞德(Jean Poujade),《印度之路及那裡的船》(La route des Indes et ses navires),巴黎,1946年,頁243,註2。“當我們看到一隻在族人中少見的外來帆時,就要留意可能出現了部份殖民情況。若出現相反情況,即外來帆大大地得到推廣且取代了古帆時,則發生了完全佔據的情況;這是一般情況”(譯稿)。

康納德·馬克肯色(Donal Mackenzie),一位密切關注中國文化淵源的專家,很有特色地問:“我們是否可接受一個理論,尤其是在地球內孤立的地方中的群體一向按照大自然的規律實現一個適應自然環境的過程,而當這個過程得以開展時,一些分離的群體(與其他群體分隔的群體)會否以相近的路向發展呢?”(馬克肯色(D. A. Mackenzie),《中國和日本》(China and Japan)Reed. London,1995年。原版在此沒説明日期,好像是19世紀末發行。

(38)1993年,比利時博物館學家的約翰遜(E. D. Johnson),在同年專心籌辦中國帆船模型展覽時,為目綠起的標題為《搖晃的船,形式多樣的中國船》(Shaky Ships. The formal richness of chinese ships)奧韋柏國家海洋博物館(National Maritime Museum,Antwerp)。1993。

(39)伍西斯特(Worcester),上述作品,頁16(譯本)。

(40)讓·普亞德(J. Poujade),《印度之路及那裡的船》(La Route des Indes et ses Navires),巴黎,1946年,頁242。

(41)皮埃爾·古特拉(Pierre Gutelle),《帆船的構造學T. I理論》(Architecture du Voilier. T. I. Theorie),巴黎,1979年,頁116-117。

(42)伍西斯特(Worcester),《四艘台灣的小船》(Four small craft of T’ai-Wan),《航海者之鏡》(Mariner’s Mirror),第42卷第4號(vol.42,N°4),1956年,頁320。數年後,當引述獨木舟(dugout)在緬甸、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓所擔任的角色時伍斯特重申一句話,並總結如下:“…在中國見不到獨木舟(……there are no dugouts to be seen in China)”,伍斯特(G. R. G. Worcester),《中國的帆和槳》(Sail and Sweep in China)。倫敦(London)。1966年,頁1。

(43)阿基卡·狄古奇(Akiko Deguchi),《日本的獨木舟:船身的構造,建造和推進力》(Dugouts of Japan:Hull Structure,Construction and Propulsion),引自《國際航海船舶歷史研究會》,上海海軍建築及艦隻工程協會,中國上海,(1991年12月4日至8日)。我們要感謝劍橋大學的利享研究中心的約翰·莫色特(John Mossett)先生給我們提供了這資料。

(44)雅克·達斯(Jaques Dars),《10世紀或16世紀的中國船學》(La Marine Chinoise du Xe ou XVIe Siècle),巴黎,1992年,頁135。

(45)伍西斯特(G. R. G. Worcester),《中國的帆和槳》(Sail and Sweep in China)。倫敦(London)。1966年,頁8。

(46)我們不會在此仔細地討論這些過份簡單的文章問題。然而,我們可説遠東的傳統造船學是相當複雜的問題。與中國相反的韓國及日本在沒有中式分隔板的情況下,他們的船隻內採用了橫木橫樑使木板連起來,若要獲得更詳細的資料可參閲薩爾·錦·金(Zae Geun Kim)的回憶錄,載於格林(J. Green)的文章內。該文章名為《光輝的發掘,韓國:船身構造的一個中期報告》(The Shine excavation,Korea:an interim report on the hull structure),船舶考古學國際雜誌(International Journal of Nautical Archacology),1983年12月4日,頁296-301。

(47)奧德馬(Audemard),上述文章,頁184。

(48)普亞德(Poujade,J.)《印度之路及那裡的船》(La route des Indes et ses Navires),巴黎,1946年,頁249。

(49)多納·馬肯色(Donald A Mackenzie),《中國和日本》(China and Japan),倫敦(Reed London)1995年,頁25,本版沒有原版的出版日期,好像是在19世紀50年代之後。

(50)多尼利(I. Donnelly),上述文章,頁4,由奧德馬(L. Audemard)所引述,澳門,1990年,頁132。

(51)13世紀期間,以前的趨勢改變了,而中國的船隻操縱著印度洋的商貿活動。路易色勒瓦斯(Louise Levathes),《天朝的航海員》(Les Navigateurs de I’ Empire Céleste),巴黎,1995年,頁53。

(52)“…我們的理論:在海外居住的中國人採用當地人製造的船身,但卻裝上自己的帆,暹羅的中國帆船就是葡國帆船的變體;外國製造者把船身帶到中國,然後中國人用自己的帆替代了外國帆。”讓·普亞德(J. Poujade),《印度之路及那裡的船》(La Route des Indes et ses Navires),巴黎,1946年,頁243。

(53)伊本·白圖泰(Ibn Batuta),上述文章,巴黎,1995年,頁914。

(54)伍西斯特(G. R. G. Worcester),《中國的帆和槳》(Sail and Sweep in China)。倫敦(London),1966年,頁18-19。

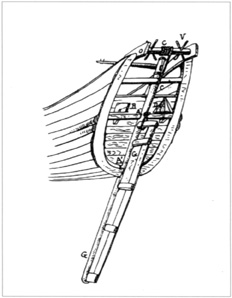

(55)查閲附圖,由奧德馬(Audemard)繪的福建帆船舵系統圖,以及由賽斯(P. de Saix)在戴維森·實驗室(Davidson Laboratory)所試驗的龍骨款式與用斜風駕駛的帆船比較之下的效能。

(56)由達斯(J. Dars)引述自《10世紀至16世紀的中國航海術》(La Marine Chinoise du Xe au XVIe Siècle),巴黎,1992年,頁113。

(57)路易斯·勒瓦斯(Louise Levathes)(上述文章,頁102)重申李約瑟(Needham)的意念。帆船船艙的不漏水分隔靈感是來自竹的結構。

(58)(原稿缺)

(59)“最粗糙的(of the crudest)”。伍斯特(Worcester),上述作品,頁8。

(60)李國平(Li Guo-Ping),《考古學的證據,13世紀中國福建省泉洲船油灰的使用》(Archaeologica evidence for the use of “Chunam” on the 13th century QuanZhou Ship,Fujian Province,China)。船舶考古學國際雜誌(International Journey of Nautical Archaeology),1989年4月18日,頁281-282。

(61)李國平(Li Guo-Ping),1989年,上述作品,頁282。

(62)伊本·白圖泰(Ibn Batuta),上述作品,頁914。

(63)路易斯·勒瓦斯(Louise Levathes),上述作品,1995年,頁100。這位作家曾直接接觸過研究此題目的中國研究員,並引述了有關此問題的一些資料來源:一關於福建省的“尺”值:陳炎漢<鄭和寶船復原研究>(Chen Yanhang)& al (Zheng He bao chuan fuyuan yanjiu),<船史研究>(Chuan shi yanjiu),1986年2月及-陳炎漢(Chen Yanhang),<鄭和寶船為福船新考>(Zheng He bao chuan wei fuchuan xin kao),引自《鄭和遊福建》,1992年。

(64)中國科學院研究員提出的數目更高:150米《古中國的技術與科學》(Ancient China’s Technology and Science)。船舶科學歷史研究所編,中國科學院,外文出版社,北京(Compiled by the Institute of the History of Natural Sciences’ Chinese Academy of Sciences’ Foreign Language Press,Beijing),1986年,頁480。

(65)《“麻煩,應該甚難”所有海岸測量》(″Ma Huan,ying gai Sheng Lan”)The Overall Survey of the ocean shores),這作品於1416年開始著,至1435年完成)J. V. G. Mills譯及註,劍橋(Cambridge),劍橋大學哈克魯會出版(Cambridge University Press for the Hakluyt Society),1970年。《話説中國帆船“Keying”號》(A description of the chinese Junk “Keying”)。倫敦(London)1848年,頁31。

(66)考古學家奧特魯·特斯達古沙(Otello Testaguzza)的發掘。

(67)韋各勒·斯立衛克·費克·梅傑(A Wegener Sleeswyk,Fik Meijer),《菲利柏特之“四十”下水》(Launching Philopator’s ‘forty’)引自船舶考古學國際雜誌,(International Journal of Nautical Archaeology),1994年2月23日,頁115。

(68)大衛·慕勒(David G Muller Jr),《中國的海運能力》(China as a maritime power)。博爾德(美國)(Boulder),西部景觀出版社(Westview Press),1983年,頁59。

(69)慕勒(Muller),上述作品,頁67。

(70)慕勒(Muller),上述作品,頁10。

(71)塞芬樂(Thevenot)《有關各種奇妙旅行的記敘》(Relation de divers voyages curieux)(第3章,頁151),由博克塞(C. R Boxer)引述,《16世紀的南中國……》(South China in the sixteenth century……),哈克魯學會,倫敦(Hakluyt Society,London),1953年,頁112。

(72)加斯帕·克魯斯(Fr. Gaspar da Cruz):《詳細敘述中國事物的條約》,1569年至1570年在埃武拉(葡國)(Évora)印制。本文所引述的段落譯自博克塞(C. R. Boxer)的《16世紀的南中國……》(South China in the sixteenth century……),哈克魯學會,倫敦(Hakluyt Society,London),1953年,頁112。

(73)格林及英特柯賽(J. Green & V. Intakosai),《北大亞古船挖掘情況,泰國;中期報告》(The Pattaya wreck site excavation,Thailand;An interim report)。船考古學國際雜誌,(International Journal of Nautical Archaeology),1983年12月1日,頁12。

(74)格林(J. Green),《光輝的發掘,韓國:有關船身構造的一個中期報告》(The Shinan excavation,Korea:an interim report on the hull structure),船考古學國際雜誌,(International Journal of Nautical Archaeology),1983年12月4日頁296-301。

(75)格林(J. Green),上述作品,IJNA 12.1,頁12。

*Jean-Yves Blot,巴黎高等敎育學校歷史學學士,法國圖爾大學社會學碩士。此論文之寫作獲澳門文化司署第三屆學術研究獎學金資助。