陈彩云

历史学博士,浙江师范大学环东海与边疆研究院兼职研究员、浙江师范大学历史系副教授。主要从事蒙古-元朝史,特别是从事元代至当代中国海疆与东亚海洋文明研究。

摘要:元代继承南宋以来的沿海盐场,藉由食盐专卖制度,使盐课收入成为帝国财政的重要来源。其盐业政策与东南滨海民众生计存在尖锐矛盾,造成严重的民生灾难。在盐课收入与民生困境之间,官方加强对犯法者的缉捕,鼓励民间互相告赏,司法腐败导致冤狱四起,终激起民变,方国珍起事海隅就是典型案例。私盐武装具有强大的海上行动力和充沛的财力支持,梗塞海道阻断漕粮海运,而元朝因根深蒂固的族群藩篱,未能建立起有效的海上防卫体系,与私盐武装海上交锋屡屡失败,使得大都政权主导的漕粮海运体制受制于海寇,并走向终结。

关键词:私盐整治 漕粮海运 东南沿海 族群政策

元朝建立起中国史上“旷古未有”的漕粮海运体制,选择海路将江南漕粮运往元帝国的大都城,供应军事帝国的财政开支,维持草原内陆的向心力,其兴废过程亦反映出元明之际海洋经略的深刻变迁。元末漕粮海运的终结同活跃于东南沿海的私盐贩徒紧密相关,朱元璋讨伐张士诚檄文称其“为民则私贩盐货,行劫于江湖;兴兵则首聚凶徒,负固于海岛”。值得深思的是,漕粮海运的终结绝不仅仅反映出元廷应对张士诚、方国珍等私盐贩徒违法犯罪的处理失误上,更是元帝国处理海洋事务在政治、军事、经济等方面的整体失序。张、方等沿海私盐贩徒在元帝国严厉整治私盐的高压下,掠劫海滨为寇,何以直击漕粮海运并能洞悉其软肋?私盐武装何以能冲击、瓦解东南海上军事防护体系?从侵扰“海岛”到割据“东南”,张、方等人其后更是以漕粮海运为筹码要挟元廷,对爵禄、官位、地盘予取予求,使得漕粮海运体制终至瓦解。

张士诚像

无论是漕粮海运,还是盐政均是元史研究的重点、热点问题,成果丰硕,名家迭出。陈高华指出,元代沉重的盐课使得元政府与广大灶户及人民群众之间的矛盾日益加深,大量从事私盐贩卖的盐徒参加了日后的农民起义。高树林对元代盐户的数量及生存状况作了宏观叙述。张国旺对元代盐政进行过系统考察,探讨元代私盐贩卖群体的来源及特征,同时也对元代政府限制私盐的对策展开分析。陈波详察元代海运船户从事私盐贩卖的原因,并指出亡入海岛的船户成为方国珍集团的重要社会基础。尽管漕粮海运和盐政在人事任职交流、经费、海防等方面存在紧密的联系,然或许毕竟分属不同部门,两者之间的互动关系往往被元史学者所忽视。本文试图说明,在帝国严厉整治私盐的背景下,元末“以贩盐浮海为业”的方国珍等势力何以在东南沿海地区崛起?又为何能够截断江南至大都的漕粮海运,从而留下“帝国亡于海”的历史记忆。探究私盐整治与漕粮海运之间的关联,将有助于揭示元代盐政与海寇、海防问题的内在联系。

张国旺著《元代榷盐与社会》

盐务苛政与东南沿海的民生灾难

元军占据东南沿海诸地后,继承南宋的海滨盐场,藉由食盐专卖制度,使盐课成为元政府重要的收入来源,“国朝定煮海之赋,倍于前代,邦用是资”。不过东南地区海岸线绵长,盐场大多分布于人迹罕至的海滨滩涂和偏远岛屿之上,官盐之外的私盐生产与贩卖早在南宋就已然成为东南地区的严重社会问题。与历代王朝一样,为确保盐课有效征收,维护帝国财政安全,元政府对于食盐的生产、运输、销售均有严格的管制措施,采取多种手段整治东南沿海猖獗的私盐贩卖。更值得注意的是,元初东南沿海反元势力多以贩卖私盐为业,就受到元朝强力军事打击。沙全曾任华亭县达鲁花赤,附近“盐徒聚众数万掠华亭”,沙全“击破之”,将六千人籍为灶户,安置于两淮盐场屯田。至元二十三年(1286),江淮行省左丞相忙兀台镇守江浙,指出“以贩鬻私盐者皆海岛民”,请求募为出征日本的水手。元初军事力量的强大使私盐贩卖尚处于可控状况。

随着元中后期财政开支增加,对于盐课需求逐年递增,官盐价格提升造成严重的民生灾难,民众或无奈被迫淡食,或冒险购买私盐,私盐问题逐步凸显成为东南社会矛盾的焦点。曾任嘉兴路儒学教授的叶知本上疏于官府,梳理元统治以来当地盐价逐步提升的过程。他指出大德年间增加十万引,价增十五贯,至大四年(1311)又增盐价十贯,后增二十五贯至一百贯一引,折合就是官价二百五十文一斤,较之唐宋,多至四倍。又经过盐场批发,盐商盘剥价格至五百文一斤,盐商批发至店铺利润又有三分利,民众购买的盐价至八百文一斤。延祐二年(1315)盐价又增至每引一锭,也就是五百贯。盐不同于一般商品,作为事关生存的民生必需品,飙涨的盐价使得老百姓生活极为艰难,“濒海小民犹且食淡,深山穷谷无盐可知”。官盐价格高企使得私盐贩卖利润丰富,屡禁不止。苏天爵认为两淮地区的私盐问题主要就是盐课太重。他指出,至元初年(1264),一引是中统钞九贯,至元二十六年(1289)增至五十贯,元贞元年(1295)为六十五贯,至大以来到一百五十贯,税增则盐价愈贵,“甚至杂以沙土,恶不可食,嗜利犯法者众”。元末平阳人史伯璇提到“盐为五味之一,民食所不可缺,理宜赍价赴买,何至椿配而犹有不肯占认耶?不过以官盐价贵,私盐价贱而已”。高昂的官盐价格造成严重的民生灾难,元末天台人丁复提到浙东沿海的盐政时说“况从官卖盐,十室九空匮”。吴兴人沈梦麟也发出了“增科苟不息,祸乱恐未已”的感叹。

元朝第二位皇帝元成宗像,“大德”是其年号

首受高额盐课之害的就是承担官盐生产劳役的灶户。灶户制盐属政府强制劳役,而盐场所在的沿海滩涂则是贫瘠的盐碱地,基本不产粮食,灶户只能以官府发给的工本钱为生产成本和生活依靠,而工本钱经常被盐场官吏所侵吞、克扣。在两浙盐区,黄溍担任过宁海县丞管理过当地盐务,他称:“朝廷给降工本钱,遭贪官污吏掊克之余,人户所获无几。”杨维桢担任过绍兴钱清盐场司令,目睹过当地恶吏的行径。他说:“余尝官于海滨矣,见岁之分漕……官给工楮,大亭与亭吏必撙捐过其半。”恶吏将本应属于灶户的工本钱被克扣大半,一些正直官员需要亲自至盐场监督的工本钱发放。元末廉吏贡师泰担任两浙盐运使时深知“亭民岁给工直,恒半入奸吏槖”的实际情况,派遣能干的官吏朱元宾亲自到各个盐场监督发放工本钱,贫苦的灶户见到本应属于他们的工本钱感叹说:“我等煎盐老矣,今日乃尽得官本,虽劳无怨也。”从老灶户的感叹也可以想见,拿到足额的工本钱实属难得一遇的幸事。

杨维桢像

海滨盐场灶户为完成不断加重的盐课生产任务,不得不夜以继日,从事高强度的盐业生产,就役状态艰辛。余姚的石堰场元末盐课增至九千引。“民又多匮乏愁苦,其耋稚无寒暑宵昼,悉诣灶所,煮斥卤直,薪火终岁劬役,食衣恒弗周至,病也”。海盐生产受制于变化无常的自然因素,如海水盐度、风力大小、太阳光照时长、周边滩涂上烧煮薪草是否足够,而不利的自然条件就会严重阻碍盐的产量,造成盐课不能及时完纳。如松江盐课就达到十万引,至元二年(1336年)三月当地灶户上告盐司,“连岁亢阳淫霖,沴菑相乘”,请求宽限纳盐时日。

盐业生产虽受制于无常的天气,而元廷对盐课的苛求却不可变通,盐场官员追纳盐课急如星火,冷酷残忍。“课额岁以增,纷纷谁与守,煎户日困穷,吏职又习狃,追征急星火,犴狱常纷纠。”有些灶户为躲避盐课被迫逃离盐场成为反抗苛政的流民。下层灶户因无权无势处境更加悲惨,不少人破产败业,甚至走投无路,被迫自尽。元末绍兴人王冕曾夜宿上虞曹娥庙,目睹当地灶户被官府催缴盐课,不堪忍受从而自尽,“前夜总催骂,昨日场胥督,今朝分运来,鞭笞更残毒。灶不无尺草,瓮中无粒粟,旦夕不可度,久世亦何福。夜永声语冷,幽咽向古木,天明风启门,僵尸挂荒屋”。心酸的文字背后是沿海灶户的血与泪。

王冕《南枝春早图》

正因为盐政腐败,导致灶户生活无着,被迫出卖私盐贴补家用。平阳人史伯璿说:“今之私盐出于小民之镬煮者甚少,其担数以百千计者,未有不出于亭灶之所煮煎者也。”至正十一年(1351)七月,江北淮东肃政廉访司淮安等地分司副使姚太中奏报淮东路四起贩盐案,其中两起就涉及到灶户,至正八年五月包和尚等招供用钞十一两五钱买到灶户蒋海驴私盐一百八十斤,又至正八年七月李保招供从钞十两从五祐场将六三处购得私盐百余斤。

自元中期开始,更具民生灾难后果的“计口食盐法”就在东南地区推行,其意就是按照各州县人口数量强行摊派盐课,无论户口减损与否,只依原额椿配,老百姓苦不堪言,只好逃亡,造成恶性循环。如果说前言盐法之弊主要影响灶户的生存,广大民众受影响相对较小,社会局面尚处可控,“计口食盐法”就是使得东南民众无论贫富,都将直接面对盐法恶政,社会后果极其严重,“始则亭户患其耗而不登,次则商旅患其滞而不通,及均敷科买之法行,而编民之家无贫富,莫不受其患,况夫得吏肆其奸,则民之不堪益甚矣”。“食盐法”强行实行,不法胥吏上下其手,导致“民不聊生”。湖州吴兴人赵孟頫指出“计口食盐法”是“东南民力竭”的根源。他有诗送友人至杭州赴任时说:“贪欲肆偏颇,利多归私室,民始受盐祸,尔来又计口。强致及包裹,榷酤穷滴沥。”在温州平阳,史伯璇指出:“数载以前椿配,抑勒使民占认,乡都之民至有卖田鬻妻子以充盐价者,又不及数,则笞箠逮曳,不胜惨酷,有力者则散而之四方,无力者自经于沟渎。”在绍兴诸暨,延祐中实行“食盐法”以来,地方官员为求政绩虚增男女户口数,“岁积赢又悉责寡民庾之,民不胜病死徙者众矣”。元末,激起民众极大愤恨的“食盐法”曾一度取消,元至正三年(1343)下令“罢民间食盐法”,至正四年,又下令“不许抑配食盐”。然后很快旧态复萌,椿配法又重新实行。史伯璇说:“自至正四年宽恤之诏下,然后官民得其便,今又有配抑之渐矣,若不改弦易辙,政恐将来之弊,又有甚于曩日,而民仍大不堪矣。”

赵孟頫自画像

与历代王朝一样,元朝同样背负着末代的罪恶,统治阶层内部充斥着权臣秉政、派系斗争、官员腐败,加之自然灾害频发,底层民众衣食无着,不少人迫于生计,铤而走险从事非法活动。为应对各地纷扰的局势,元廷加强军事镇压的力度,然财政开支激增导致对盐课收入的需求更为急迫,已达百般苛索的地步。顺帝即位之初,为稳定朝政,不顾财政危机大肆赏赐宗室以收人心,其费则从盐课中搜括。“时今天子新即位,大会宗亲,赐予蕃渥,白金不足,分命盐漕代偿”。时任两浙盐运使王贤不仅将前任所欠的盐课十万引补齐,同时还设法凑齐了赏赐之费。用盐课补足财政缺口成为朝政上的应急之方,任江北淮东道肃政廉访使胡彝面对顺帝即位之初的赏赐诸王之费,“建议以盐易银,赐用以足”。元末天灾不断,江浙地区发生瘟疫,时任江浙行省都事的宋崇禄提出赈济费用也从盐课中预支,“岁旱疫死者殆半,沿檄入闽,预收盐课,劝诱疑者,得米三十八万余石以赈”。元末战乱不休导致军费急剧增加,所提出的财政应对之方还是增加盐课,“外难四起,征讨不辍,物力大耗,民用不靖,有司湛溺故习,益乘时肆志,无所恤隐。”繁重的盐课生产任务使得本应在夏秋两季生产的海盐被迫在冬季继续生产,从而需要耗费更多的成本,灶户和地方百姓负担更加沉重。元末大儒沈梦麟寄给时任台州海门县令的诗句中感叹:“灶火冬犹炽,军需日不虚,艰难总如此,东望一长吁。”“饮鸩止渴”“杀鸡取卵”式的横征暴敛使得官员叹息,民众就只能以“起事为寇”来应对。可以说,畸形倚赖盐课的帝国财政、严苛的盐务政策、元末纷扰的时代背景导致东南地区严重的民生灾难,也是元末海上动乱率先爆发的区域。

私盐整治与元末海上动乱的爆发

元代有识之士意识到盐务苛政造成东南地区严重的民生灾难,追溯根源在于高昂的官府盐价,必须从根本上改变治理私盐的思路,正本清源之策则要降低食盐课额减轻灶户的负担,抚恤灶户的生活以防止他们产销私盐,同时调低官盐的售价消除民众运销、购买私盐的意愿,从根本上消除私盐泛滥的社会基础。元顺帝即位之初,曾任两淮都转运盐司使的许有壬就上书言事,指出面对盐课危机的对策就在于减价征收,“不惟民力少苏,又且各处盐课易办”。盐税难办导致财政危机不仅是庙堂之忧,作为社会焦点甚至成为国子监学生的策论题。婺州兰溪人吴师道任国子监助教时,与诸生讨论元廷在盐务上的两难境地,指出中枢到地方均明晰高昂的盐课导致民不聊生,然而每年盐课亏额已达数十万引,再行减赋势必使得财政难以为继。“何以补之,旧引之积而未售者尚多,新者将安所售耶?抑配则重困民,减弛则无以佐国用”。吴师道寄希望于“圣君贤相”勇于任事,“朝廷轸念生灵,一旦奋然减盐额十万,罢民食与仓运之法,东南之民欢忻鼓舞,遍满田野道路,深仁厚泽前所未有也。”朝堂之外的民间呼声更为迫切,元末江阴人王逢曾上书江浙行省参知政事樊执敬、两浙盐运使苏天爵要求朝廷减轻盐课以为救时之方,“地官合为宏远计,盐价减征同赋税,盗源既清民瘼除,五风十雨歌康衢”。

吴师道像

在帝国财政与社会民生之间的两难困境,盐务官员大多无可奈何。杨维桢元末曾任绍兴钱清场司令,深知盐务之积弊,他指出与粮食生产遭遇天灾可获朝廷蠲免、赈济不同,朝廷对于盐课收入的需求是刚性的,尽管灶户的盐业生产虽然和农业生产一样,受制于自然条件,然盐额却不允许根据年成加以变通。面对来自于朝廷和盐运司急如星火的压力,倘若不能完纳则要官员自行垫赔的制度,使得盐务官员根本不敢放松盐课征收,“故职于亭者,往往不得不蛟蜃其性,牛羊其民人,苛诛趣办以为奇功,且可擅名声,资进取”。杨维桢就因上奏盐司要求蠲免盐课而被免职。

为加强查缉私盐的力度,元廷制定严格法令约束地方官员玩忽职守的行为,要求行省、宣慰司各派员一人,各地方提调官员把守关隘、津渡巡查,对于疏于职守的官员要求肃政廉访问司严加核查,若“致有私盐犯界,盐货初犯,笞四十,再犯杖八十,三犯杖一百,除名,通同纵放者与犯人同罪”。在严刑酷法下,即使在灾荒之年,地方官员仍旧鞭挞百姓征收盐课,更不用说蠲免。在杭州钱塘,“岁大侵,吏督民买盐,亟征其钱,榜笞无空日”。当地慈善乡绅赵由钟甚至拿“私钱”代偿邻里的盐课。弛禁或者稍加变通征收盐课对于地方盐务官员来说风险太大。朝廷盐法对于贩卖私盐的刑罚处置不断加重,对在私盐买卖各环节中的灶户、盐务官员、盐商、普通百姓等均有明确详细的刑罚。如“伪造盐引者,皆斩,籍其家产,付告人充赏。犯私盐者,徒二年,杖七十,止籍其财产之半,有首告者,于所籍之内以其半赏之”。盐法已经残酷到无以复加。

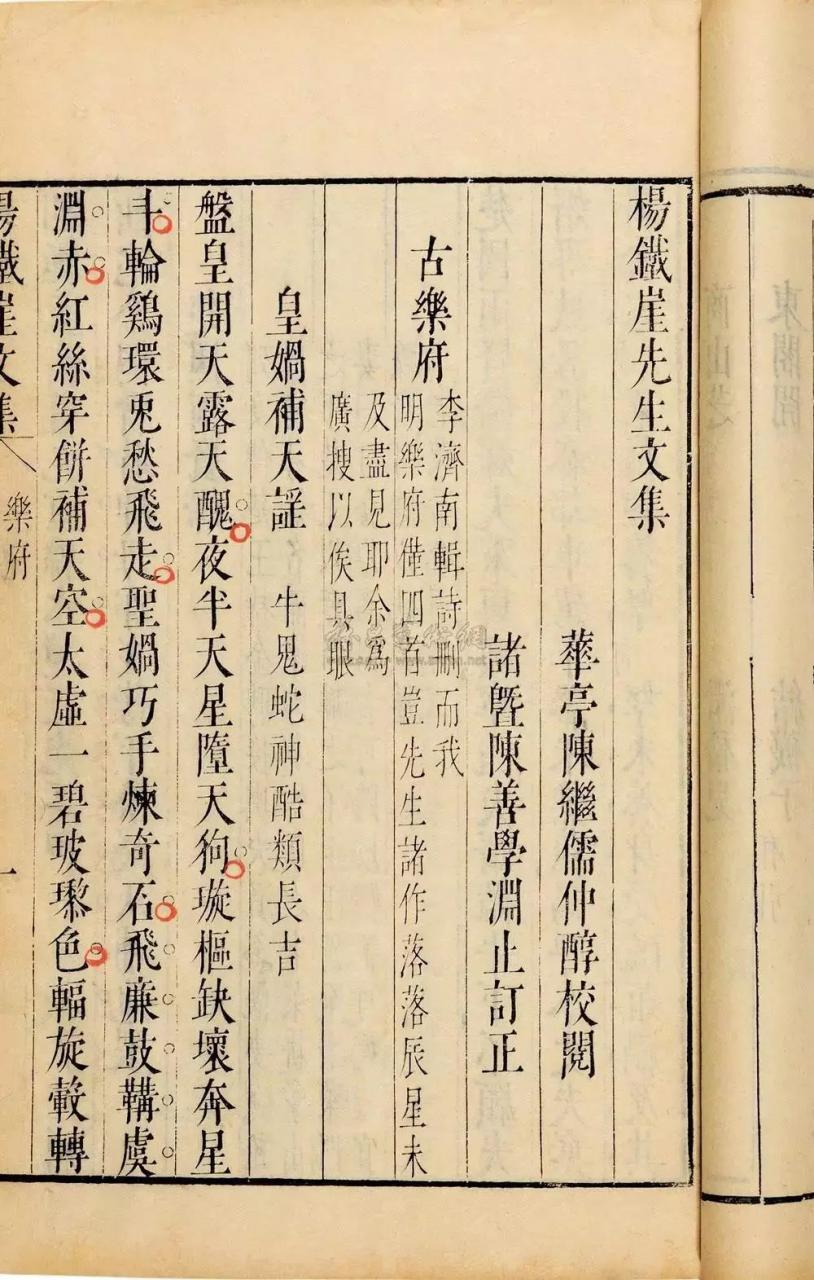

杨维桢著《杨铁崖先生文集》

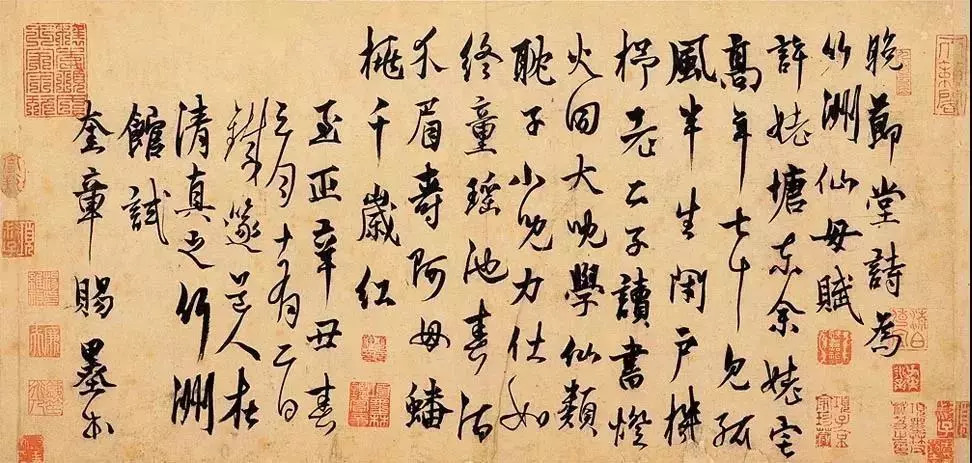

杨维桢《晚节堂诗札》(书法)

面对私盐泛滥威胁帝国财政安全的危局,元廷整治私盐的首选措施就是加强海上缉捕的力度,严厉打击私盐贩卖。早在大德二年(1298)春,江浙行省“以船五十艘,水工千三百人,沿海巡禁私盐”。元末担任沿海上万户的石抹宜孙就积极缉捕私盐贩,“岁一巡历以申明其禁,令公首膺兹选,所至人莫敢犯,或弗悛而丽于法,立蔽其罪”。官员严厉查缉势必引出盐徒的激烈反抗,致伤认命在所难免。如绍兴山阴县陈寿二贩卖私盐事发,居然杀其幼子以诋毁嫁祸巡盐官兵,太原人刘辉调查该棘手案件。事情真相难以厘清,盐贩竟然达到杀子的地步,可见暴力斗争之惨烈。

元廷虽然严令各地查缉私盐,然腐败的查缉队伍根本无法应对私盐武装,而为应付上司切责,多抓无辜民众抵数,百姓有冤难诉。金华人赵大讷号称能吏,为永嘉县尹时曾加严惩诬陷无辜民众的恶行,“瑞安何良伪为官书,指平民私贩,盐司逮捕急,民自杀者三人,事下侯治,徙良于汀州,巡逻小兵如良为者甚众,侯复痛惩,乃已”。查私队伍政以贿成,指黑为白。延祐时期在温州“民有高姓者,售私盐,或捕诣吏,吏受赇反以捕者,犯连逮甚众”。宣城人贡师泰是元末能吏,曾任绍兴路总管府推官,主管刑狱,以平反冤狱著称。当地巡查官员徐裕以稽查私盐为名,横行乡里,一日遇诸暨商人,将其杀害,夺其钱财,谎称其贩卖私盐,畏罪投水自尽,验尸过程存在疑点而被发掘,当地官吏调贡师泰调查,在他的坚持下,案件最终真相大白。

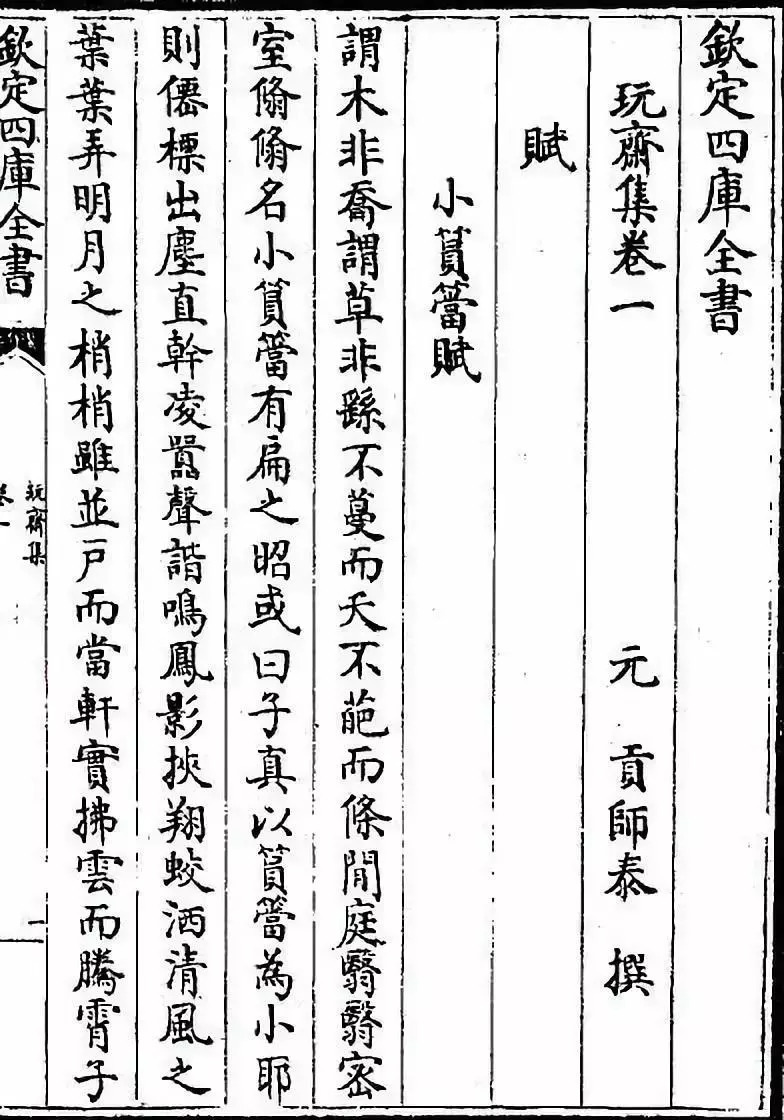

贡师泰著《玩斋集》

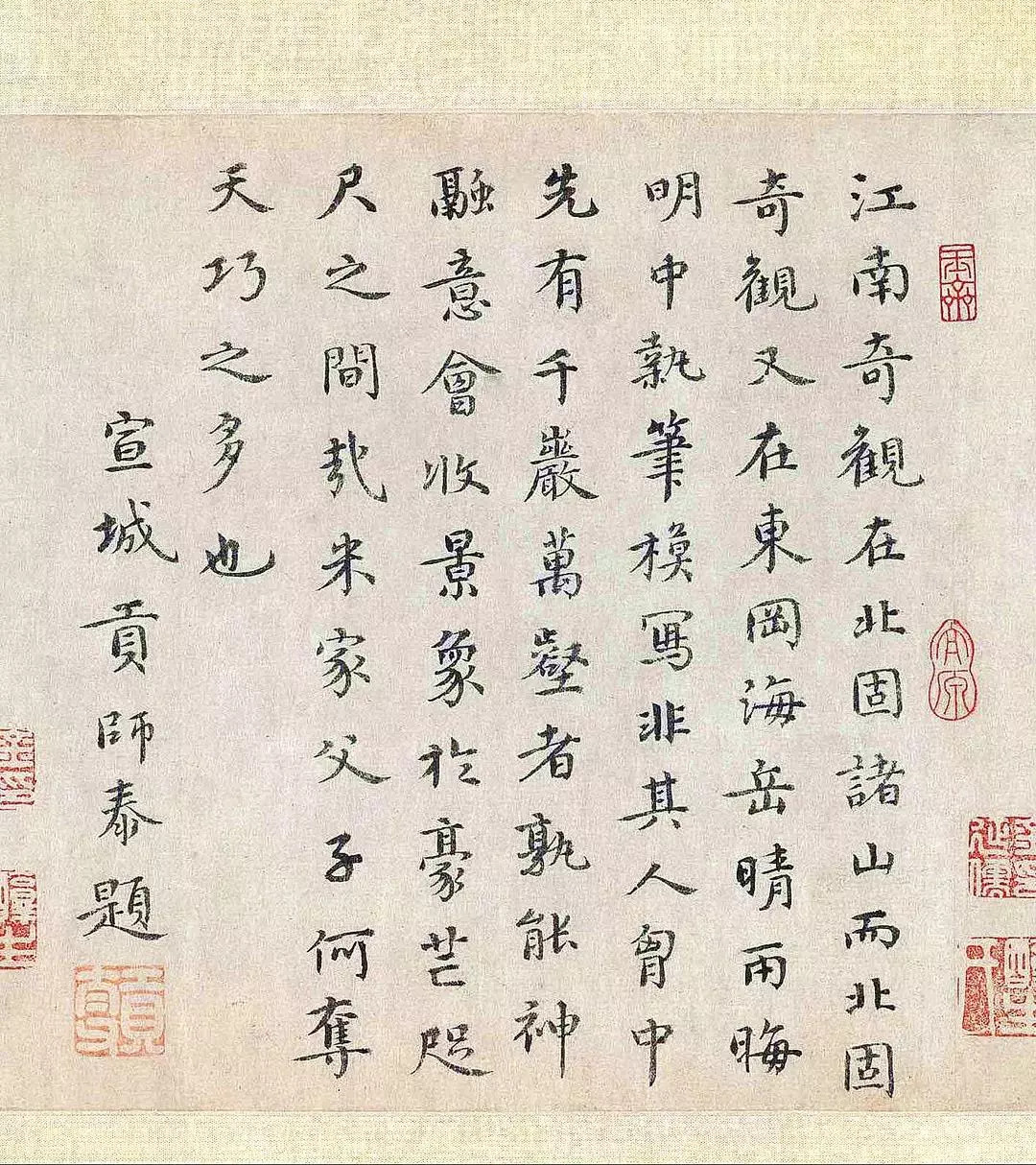

贡师泰书法

在审判私盐司法案例中,多有官员参与私盐贩卖之情事,官官相护,司法审判难有公正可言。王克敬元末担任两浙盐运使时,就意识到私盐多出官场,“私煮盗贩之盐,本出于官场”。王克敬督责所属官吏做到“事至立决”,具体措施不得而知,不过他要求既惩治无法官员,又要避免构陷平民。面对大批官员、地方豪族参与私盐贩卖,再是严密的盐法也遇到执行上的层层阻碍,“私鬻盗贩者皆猾民豪室,囊槖游徼戍之,卒事露,辄巧法相躔也。而釱于市者则蹑短素困之民”。不良官员若是贩卖私盐败露则抓获无辜百姓以应付。

为加强私盐查缉的力度,有效弥补官府捕盗的不足,元盐法规定将查获私盐贩的财产半数充公,半数归告发、查缉之人所有,鼓励告密的恶法造成社会动荡,民间乡里不法之徒争取告赏而诬告无辜的风气严重。贤明官员则注意正本慎刑,以免民众无辜受难。郭郁担任福建盐运司法长官时,“盐徒犯法,辄延引平民,动以百计,囚系累月,刑及无辜,莫甚于此,公洞察民隐,止坐事发之家,按其罪状得实。”真正盐徒若是逃脱缉捕,必定寻求报复,告发之家必无遗种,致社会矛盾激化,陈思济担任两浙都转运盐司同知曾加严厉整顿,“浙民甚苦私盐,互相牵引,无完家,公止坐见犯,不听傍指,浙民以安。”元末整治私盐的苏天爵也提到,私盐冤狱害人并非个案,“食盐之私,榜笞逮系,无所不至……方今刑狱病民,岂独江南也哉。”苏天爵甚至提到在江淮地区整治私盐过程中,不法官吏甚至主动制造冤狱,趁机侵吞百姓家产。“有司公吏巡捕人等往往因其捕获,乘隙肆为抢夺,所犯罪有轻重,家资为之一空。”不法官员假借私盐整治为名,横行乡里,鱼肉百姓,比之盗贼有过之无不及。“又有盐司差人及管军头目巡盐,络绎乡村,间遇见有盐,不审虚实,便指为私。从其诈骗,则免公庭;少不依随,遂成实祸。”颠倒黑白的私盐查缉,不仅未能阻止猖獗的贩卖私盐活动,反而激化了官民的矛盾,成为民众起事的重要原因。

苏天爵著《滋溪文稿》

结合元代私盐查缉中普遍存在的司法腐败,普通百姓有冤难诉,再来分析至正八年(1348)方国珍起事于台州黄岩的相关史料就易于理解。关于方氏家族出身多认同《明史》所言“世以浮海贩盐为业”,而其起事的原因则是为人诬陷,《明实录》载,“元至正中,同里蔡乱头啸聚恶少年行劫海上,有司发兵捕逐其党,多株连平民,国珍怨家陈氏诬构国珍与寇通,国珍怒杀陈氏,陈之属诉于官,官发兵捕之急,国珍遂与其兄国璋、弟国瑛、国珉、及邻里之惧祸逃难者亡入海”。生活于元末明初的叶子奇也为方国珍不平,认为方国珍本意是捕杀蔡乱头以领取朝廷的赏赐,“慕赏功官爵,募众至数千人”。时台州总管焦鼎等接纳蔡的贿赂,不加整治,玩忽岁月,方国珍才万般无奈入海为寇。万历《黄岩县志》的记载指出在私盐贩卖上方国珍与蔡乱头二人间早有矛盾,“二人以争牢盆相仇,州县不与直”,被朝廷通缉的蔡乱头行贿地方官得以保全,对于仇敌方国珍进行严厉报复,告发其私贩行为。

方国珍及其家族从事海上贩卖私盐,是东南沿海百姓常见的谋生方式。东南沿海多丘陵少平原,民众在人地关系演变中形成“煮海贩私”的谋生模式。比如舟山位于宁波外海,航线南下至闽粤、南洋、往东则可达日本,商贾往来频繁,元末台州人刘仁本说此地“人惯风涛,从事舟楫,逐渔盐什一微利”。浙南温州商人多以海上贸易为生,本地的私盐就是重要贸易货物。“在永嘉,地滨海,饶咸鹾,豪户若民通岛夷贸鬻,官弗能制”。福建山海相间,耕地贫瘠,人亦逐渔盐之利,“闽地本硗瘠,山海相带绕,两耕不供餐,俭岁即有莩,独藉煮海余,易以供岁调”。私盐的运销固然是非法行为,不过较低的盐价减轻了沿海民众的负担,以此养活了众多贩卖私盐的滨海民众,不少人也因贩卖私盐而暴富。“西家少年茆屋里,床拥牛衣瓶贮米,一朝贩盐多白银,妻学宫妆儿学跪。瓮头新酒鹅儿黄,无时杀猪宴邻里。酒边自数还自矜,眼前华屋连云起”。生存压力、现实榜样使得艰难度日的沿海民众纷纷效仿,私盐贩卖屡禁不止。

图书《方国珍》

方国珍仇家为领赏或为报怨,遂向官府告发方国珍家族从事私盐贩卖,官府得其仇家厚贿,于是发兵缉捕。方国珍最初也不想起兵反抗,而是“大恐,屡倾资贿吏”,在“度不能继,且无以自白”情况下起事。方国珍投明之后述其反元的原因就说:“今酷吏藉之为奸,吾若束手就毙,一家枉作泉下鬼,不若入海为得计耳。”方国珍深知被捕盐徒家破人亡的悲惨境遇,见当时中原大乱,元朝统治岌岌可危的情况,经过一番深思熟虑,决然走上行劫海上的反元之路。方国珍入海为寇后,地方官员应对乖张,“妄械齐民”,主帅朵儿只班甚至荒唐到打算尽屠海滨之民。残暴恶行大失人心,许多当地人投向方国珍。时人称:“方氏起海隅,乡民多附之。”刘基认为元末瓯括地区“民负贩私盐每出入其间,方国珍因挟与为乱”。这些追随者和方氏家族一样长于海边,多以贩卖私盐为业,熟悉海上航行,为官府所逼入海成为方国珍起事的最初支持力量。

元末有识之士早已指出,盐务苛政是导致东南沿海海寇生成的重要原因,“君念习海之民,贫不安业则易变,今欲弭盗而不知息民,知息民而不知减盐策之正薄。”生活无着的百姓见入海为寇可以维生,纷纷效从。朱德润说:“目今沿海贫民食糠粃不足,老弱冻饿,而强壮者入海为盗者有之,一夫唱首,众皆胁从,此其为盗之本情也。”百姓冻死饿死的情况下,官府还在苛索盐课,且日重一日,私盐整治中鼓励互相告发牵连,查缉过程中的司法腐败,最终迫使盐徒组织海上武装反抗元朝恶政,走上历代王朝皆有的“官逼民反”之路。

朱德润《秀野轩图》

朱德润《松溪钓艇图》

私盐武装与漕粮海运体制的崩溃

私盐贩徒在长期的沿海贩卖私盐的过程中,与海运船户形成密切的关系,自然侦知元帝国的生存系于漕粮海运,亦熟悉漕粮海运的组织运作和软肋所在,故其崛起于东南海疆后,其首要目标直指帝国的漕粮海运体制。对于漕粮海运船户与私盐贩徒之间存在千丝万缕的关系,陈波曾有论述,他认为海运船户由于生活困难,多参与沿海私盐贩卖补贴家用,与官府巡盐军船多有冲突,“海运船户由于先天的活动能力,在跨海域的私盐兴贩中具有无可替代的地位,面对试图严厉取缔私盐的元朝政权,其离心倾向自然日甚一日,甚至刀兵相向也在所不惜”。方国珍等盐徒在起兵反元之前就在长期贩盐海上的过程中与海运船户结成密切的关系,其姻亲戴氏一族曾任元代的海道运粮千户,手中握有大量舰船。在元末严厉整治私盐的背景下,海运船户亦被盐运司官吏在威胁,遭遇司法不公,遭受百端讹诈,“漕民当岁运,每船计口买官盐而食,比达直沽,盐司虑其私贩,遣人巡逻,然其弊至有预实盐苞苴中,当搜检时,仓皇纷扰,默实盐苞苴,指为私贩,漕民卒莫之辩,竟坠其彀中”。同时海运船户为逃避强制的海运劳役亡入海岛,成为海寇。

海寇不同于一般安分守己的农耕百姓,长期从事非法活动,具有强烈的反叛个性和勇猛的战斗力。时人称方国珍等海寇多以恐怖面目视之,有诗云:“至正八年海盗作,千艘万艘聚岛泺。云旗蔽天架刀槊,人攀樯柁猿猱矍。焚粮劫帅虏商舶,槌牛击鼓日饮醵。杀人脔肉列鼎镬,天地惨惨风格格。”“旌旗猎猎”“杀人如麻”的行为显示出海寇彪悍的作风。海上贩盐长年涉险风涛之中,活动范围从辽东一直到广东沿海,行动能力极强,茫茫海洋之上难以抓捕,加之长年从事非法海上私盐贩卖,积聚雄厚的财力,足以支持长期的反叛活动。元初张之翰就指出“负贩之商,游手之辈,朝无担石之储,暮获千金之利,始则盐商,终则因盐而为盗,始则海运之夫、蕃船之商,终则因海运蕃船而为盗,皆由逐什一之利,终不免为盗贼之归”。从私盐商贩到入海为寇,敢于抗拒官军的追捕,甚至抢劫、杀害民众或商旅。如元末温州平阳地区海寇极为凶悍,“盖以鲸波万里,白昼犹夜,聚散往来,无有定着,不可得而掩捕之也……凶徒恶党所聚众,既拦截海面,而客舟不可行矣”。在元末的嘉兴地区私盐贩徒亦是极为嚣张,“州濒海,盐为国利,然亡命得以私贩擅之,每操兵飞棹,往来贾贩,虽吏兵莫之敢撄”。

元朝最后一位皇帝顺帝像,“至正”是其年号

早在至正初年,海寇就将目标对准漕粮海运,“李太翁啸众倡乱,出入海岛,劫夺漕运舟,杀使者,时承平日久,有司皆惊愕相视,捕索久不获”。至正八年春,海寇已经劫掠浙西长江口一带的海运出发港,“白昼杀人,横截河港,劫掠运粮,旁及无辜者众”。是年,方国珍入海为乱,劫掠漕运粮,执海道千户德流于实。至正十二年二月,时任浙江行省参政的樊执敬督海运于平江,“官大宴犒于海口,俄有客船自外至,验其券信,令人,而不虞其为海寇也。既人港,即纵火鼓噪。时变起仓卒,军民扰乱,贼竟焚舟劫粮以去”。此次方国珍部众直接攻打海运港口太仓刘家港,烧海运官船,劫掠即将起运的漕粮,时间精准选择在漕粮起运之际,方国珍的船队竟可假借券信得以直接进入港口,可见其中有海运船户作为内应。不仅饱受压迫的海运船户响应海寇劫夺海运漕粮,沿海遭受灾害、却得不到抚恤、生活无着民众亦加入到海寇中,“往年小丑掠海,民之饥者偷生而从之,盖以征输之过,民失其食,仓廪羡余,州县剥之而不留恤”。至至正十二年(1352)因海寇焚劫,漕粮海运基地港口被破坏,海船被焚毁,无力运粮北上,海道万户李世安建言暂停今年夏运,盛极一时的元代海运在危机中被迫停止,造成大都城严重的粮食危机,直接影响帝国正常运转。“数年以来,寇盗梗化,吴郡之米不输,海运之舟不发,京师外馈军旅,内给百官俸禄,粮饷乏绝”。元因海运之便而过分依赖漕粮海运,结果在海寇阻断海上生命线后,加剧了元帝国的衰亡进程。

族群藩篱与元末海疆防护体系的瓦解

官府巡海官船在与私盐贩的海上争锋中却屡屡落败,就不得不深思元代东南海疆军事体系存在的弊端。忽必烈时期开通漕粮海运可谓中国历史上旷古未有的海洋事业,它建立在元初君臣海洋经略的雄心和强大海上军事力量的基础之上。元初重臣耶律楚材曾经说过:“我朝马蹄所至,天上天上去,海里海里去。”足以说明蒙古军队当年横扫欧亚大陆和东南海疆的气势,灭南宋、攻日本、征爪哇等战事彰显元初海上力量的强大。不过正如姚建根指出“沿海防守问题,对于崛起于朔漠的蒙元,的确是一个贯穿王朝始末的新挑战”。元代海防基本遵循传统“分守要害,海上巡哨”的策略,早在元平定江南之初,至元二十七年(1290)十一月江淮行省平章不怜吉带指出:

《元史》

惟浙东一道,地极边恶,贼所巢穴,复还三万户,以合剌带一军戍沿海明台,亦怯烈一军戍温处,札忽带一军戍绍兴婺,杭州行省诸司府库所在,置四万户府。水战之法,旧止十所,今择濒海沿江要害二十二所,分兵阅习,伺察诸盗,钱塘控扼海口,旧置战船二十艘,故海贼时出,夺船杀人,今增置战船百艘,海船二十艘,故盗贼不敢发。

元初海上军事力量多来自于降服的南宋海军和海寇,元廷对其政治上并不信任,固然希望不再单纯依赖东南地区原有的南宋新附军,着力训练政治上忠诚可靠的海上力量,以此来加强东南沿海的海防。大德六年(1302)正月“令探马赤军与江南水手相参教习,以防海寇。”至元朝中期,司责东南海防的江浙行省请求将庆元、台州沿海万户府新附军调往内陆,由蕲县、宿州两万户府陆路汉军移驻沿海,而枢密院予以反对,认为“相地之势,制事之宜,然后安置军马,岂可轻动。”并以世祖祖训“以水路之兵习陆之技,驱步骑之士而从风水之役,难成易败,于事何补”拒绝了江浙行省。次年七月,采用折中的方案,从“沿海万户府新附军三分取一,与陆路蕲县万户府汉军相参镇守。”“互调”反映出行省官员对本省海上力量政治忠诚的担忧,尽管元政府意识到东南沿海防护的脆弱性,力图增派军力,强化水军训练,然效果不彰。“军事互调”的结果就是驻防沿海的军事将官往往率多北人,不习海战,畏盗不捕,出洋则多移舟至盗贼不到的偏僻地方躲避,平日鱼肉乡里有余,遇到大规模海寇集团则毫无应对之方。元末温州平阳的大儒史伯璇曾亲见当地巡海官兵的所作所为,他说:“盖牧民之官,素非谙识海道之人,彼见洪波怒涛,汹涌无际,固已胆丧而魄褫矣。况又使其冒犯猾贼之锋刃,则彼下海之行,惟有见之公移而已,舟未及行,固已问幽闲林壑,贼所不到之处,以为避贼之所矣,是固书生之所说亲见而非臆度之说也。”官兵海上遇上私盐武装不是加以歼灭,而远远躲起来,根本不敢海上拦阻。至正初年,元廷讨伐方国珍不利,枢密院参议归旸就说:“将之失利,其罪固当,然所部皆北方步骑,不习水战,是驱之死地耳,宜募海滨之民习水利者擒之。”

史伯璇像

元代东南海防的目标在于确保海上秩序的稳定,保护漕粮海运的航道安全,确保沿海地区尤其是港口免遭海寇侵扰,然至元末,海防力量已无力应对海寇的侵扰。海运初开之时,刘家港置海仙鹤哨船往来警逻,而至正时只剩余十余艘,以捕盗为名,实不出海,以致海寇猖獗。元军与方国珍势力对抗的最初几年中,元军不习海战,败多胜少。至正八年十一月,方国珍刚刚入海为乱,江浙行省参政朵儿只班率舟师追捕,至福州五虎门,方国珍自知不敌,焚烧战船,准备逃匿,元朝军队面对火海,惊慌失措,官兵自溃,方国珍趁乱大胜官军,捉住朵儿只班,迫使其上招降书,元政府授方国珍定海尉之职。十二月,方国珍至温州城,官兵皆逃。十一年二月,浙东副元帅董传霄带兵至温州,遇海寇,官兵惊惧皆赴水,官军数百船只被方国珍所夺。六月,江浙行省左丞孛罗帖木儿剿捕,至大闾洋,方国珍夜率劲卒纵火,官军不战皆溃,赴水死者过半。十二年三月,海寇直抵太仓,大肆劫掠,浙省参政樊执敬领兵数千来援,次于昆山,畏贼不敢进。在剿捕方国珍的过程中,看似人多船多的元军大多接战即溃,大量船只多为海寇所占。

剿捕海寇的过程中暴露出元代海防战略的严重漏洞,而海上战机稍纵即逝,而官员之间互相掣肘,公文往来之间,海寇已经瞬息万里。“今官府掩捕海寇,必使军民之官约会下海,文檄往来之间,贼已闻风而早为之计矣,及至,捕逐之舡小,至则彼犹协力以抗拒,大至则彼相戒而逃避,我聚彼散,我散彼聚,官司不胜其敝,而民力愈见困矣”。指望元朝海上力量应付常年奔波海上的海寇,可谓缘木求鱼。时任朱德润认为海寇难以扑灭的主要原因在于官军的内耗,“或人稍有寸长,欲效其力,为名未成,谤毁先至,上疑下壅,又成虚设,此盖诚信不立,赋役烦重,赏罚不明之故也”。至正十年六月行省征会附海郡兵于庆元进讨,松江管军中千户所达鲁花赤达吉,引兵赴之,既会战舰云集,兵弩甚设开帆而舰不相属,贼以十数轻舟泝风来迎,锋未及交,直围主将舰,众遂惊溃。至正十四年九月,前御史喜山起兵袭方国珍,约瑞安知州三宝柱夹攻黄岩,事未集,喜山遁去。

台州蛇蟠岛海盗村景区里的海盗群像:“祖师爷”孙恩、“蛋民先祖”卢循、“海精”方国珍、“净海王”王直、“万船之王”郑芝龙

与方国珍等多次海上较量失败,使得元政府深知自身海防力量不足应对,招募海滨民众为兵成为应时之策。至正十一年(1351),方国珍入寇,瑞安知州杜和率民格战。黄岩知州赵宜浩面对“方国珍寇乱,率民兵御之”。当时许多地方官吏选择募集民间义兵对抗海寇。然因政府措施失当,导致募民为兵并没有达到消除海寇的目的。募民为兵有利有弊,虽然解决兵源问题,但稍有不慎更易为所害。元廷在募兵政策中的腐败和失信使得应募义兵孤立无援,终至败亡。“国珍之初作乱也,元出空名宣敕数十道,募人击贼。海滨壮士多应募立功。所司邀重贿,不辄与,有一家数人死事,卒不得官者”。江浙行省檄吴江州同知金刚奴,命其以白金募民为水兵,时为鄞县教谕的方炯向金刚奴指出,“民之为盗者,或迫于饥寒,或祛于徭役,今斯民固无赖矣,奈何使其去妻子而为兵,几何不首为盗耶,是所谓致盗非御盗也”。金刚奴不听其言,后所招募的水兵在中途杀护吏逃去从盗。面对籍民为兵以对抗寇盗,处州苏友龙认为“民不知兵久矣,一旦籍之,必大致纷纭,此非御盗,是增盗也”。元代政治体制中根深蒂固的族群歧视和藩篱,对于起兵应募的东南海上豪族政治上不信任,又啬于封赏,对于其援助力度不够,使其为方国珍等或灭或并,反而壮大了海寇力量。

为方国珍作墓志铭的宋濂像

余论

元朝是中国史上海洋经营的重要时期,实施漕粮海运就是将帝国生命线系于波涛汹涌的海洋,东南滨海地带出产的盐课行销更是帝国财政的命脉所在,可以说,元代将国运系于海上秩序的稳固,意识到海洋安全对于王朝的重要意义。在整治东南沿海的私盐贩卖过程中,凸显出元代治国理念中的行政管理体制僵化,司法系统腐败,军事防卫虚弱,为谋生计走上私盐贩卖者有之,为躲避赋役而亡入海岛的船户有之,东南沿海的海上反抗力量逐步壮大。然对于当元朝而言,军事帝国的财政开支与物资供应已经严重依赖江南漕粮海运和盐课收入,当“以贩盐浮海为业”的方国珍势力崛起于东南海域后,海运控制权易手亦成情理之事。

朱元璋像

更重要的是,明初君臣鉴于强大的元帝国“亡于海”的历史昭鉴,也视海洋为“动乱之源”和“盗贼渊薮”,对海运苛政滋生出的强大海上力量极为警惕,故严格限制民间的海洋活动。经过长期的朝野议论,对漕粮海运乃至海洋经略的认识整体趋向负面,终至停罢。明初限制民间海洋活动的重要内容就是禁绝海上的私盐贩卖,从这一角度来说,元代私盐整治不仅与漕粮海运的终结密切关联,还影响着明初的盐业政策,乃至海洋政策的整体转向。

【注】文章刊登于《清华大学学报》(哲学社会科学版)2018年第4期。

责编:李骁勇