本文发表于《学海》2017年第4期。

【关键词】蒋孟引 第二次鸦片战争 中英冲突

前言

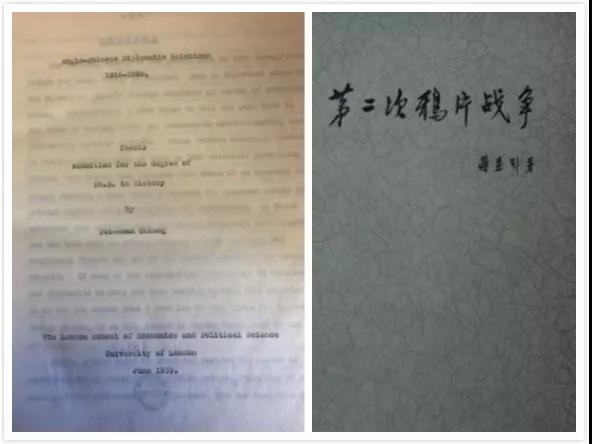

与中国近代史上的其他重大事件相比,有关第二次鸦片战争的研究长期以来数量有限,多奉蒋孟引教授出版于1965年的《第二次鸦片战争》一书为圭臬,认为它是1949年以来的代表性著作。不过也有另一种看法。该书出版之初,即有书评批评其内容贫乏、观点立场模糊。近年来,旅澳华裔学者黄宇和教授认为,“蒋孟引教授用中文写出了一部关于‘亚罗’战争的‘标准’著作”,“若蒋先生复生而能看到行将出版的拙著《文明交战》,恐怕要顿足不已”。究竟应该如何看待蒋孟引教授的第二次鸦片战争史研究?一个值得注意的事实是:《第二次鸦片战争》一书,乃是蒋孟引根据自己1939年的英文博士论文《中英关系,1856-1860年》(Anglo-Chinese Diplomatic Relations 1856-1860)修改而成的。然而,此后学者对于蒋著的引用和评价,全都围绕1965年修改本展开,没有对两个文本的内容异同进行比较,也没有对不同文本的创作背景进行考察。为此,本文以蒋著英文版为基础,讨论其中阐述的关于“第二次鸦片战争”的主要观点;继而以其中的参考文献为切入,采用“知识考古”的方法,对20世纪30年代之前国内外学界关于这场鸦片战争的研究成果进行爬梳分析,以期更准确、更清楚地呈现蒋著的学术脉络,及其对于第二次鸦片战争史研究的开创性意义。

战端何起?

战争起因问题是其论述重点,占据了蒋著英文版全书1/3的篇幅。他从英、中两个视角,回顾了1842年《南京条约》签订之后十余年间双方关系的新变化,梳理了双方再次走向战争的过程。第一章“冲突的潜在原因”,作者从以下几方面进行了深入阐述:其一,修约问题。英国政府援引中美、中法条约中“十二年期满修约”的规定及“最惠国待遇”,屡次提出修约要求,“目的之一就是为英国商业获得更多的利益”。但清政府并不赞同,认为“修约”只能意味着微不足道的调整,而非巨大的变动。这样,“面对英商强烈的要求,除去战争,似乎别无他路”。其二,公使驻京问题。在英国人看来,公使驻京是与任何政体扩大交往的正确途径,也是英国力求实现的核心政策之一。但中国出于传统的“天朝上国”和“藩属外交”观念,对此予以坚决抵制,“直到战争打响前,公使驻京的要求绝不可能实现”。其三,广州入城问题。《南京条约》规定:五口通商后,外国人均可携眷居住城内。但广州人对英国人充满怀疑、偏见和敌对情绪,清政府则暗中煽动广州人民反对外国人。入城问题屡次提起、屡次搁置。1855年,在与叶名琛的又一次交涉失败后,包令(John Bowring)得出结论:“除非采取更强硬的政策,有一支强大的军队,否则解决问题毫无希望。”其四,“在华受辱”问题。作者分析了英国议会公布的《在华受辱有关通信汇编》,指出“其中包括1842-1856 年间一系列混淆歪曲的通信”,该书的刊行只是为了“证明第二次中英战争的不可避免”。作者还引用大量材料,包括英国人之间的通信,证明英国人对中国人的暴行往往更为恶劣。

从上述四个角度分析了战争爆发的深层原因后,作者在第二章讨论了“冲突的直接原因”。一方面,作者从英国议会辩论记录中找到了充足证据,仔细梳理了“亚罗号”的历史,有力反驳了“亚罗号是英国船”的论点。1854年8月7日,中国人苏亚成造得此船,购得香港执照,并雇佣名叫“亚罗”的外国人在船上工作。1855年6月,船卖给方亚明,在香港注册,取得自1855 年9 月27 日起有效期一年的执照,并雇用英国船长,自命为英国船并受英国国旗保护。而港英当局为了繁荣香港贸易,根据并未获得批准的1855年第四号法令滥发执照给中国船只,这种行为本来就是非法的。另一方面,作者还分析了与战争爆发密切相关的个人因素。一是包令,幼年立志来华传教,工作热情极高,但在英国人看来,他也有“性格暴躁,言过其实,极其自负”等缺点,极力主战。二是巴夏礼(Harry Parkes),“行动积极,毫不屈服”,但“骄傲与虚荣是他的最大缺点”。三是叶名琛,早年仕途得意,被清廷授予对外交涉的全权。他在对外事务中讲求“道理”,但这些道理有时并不符合英国人的逻辑,导致英国人长期对他不满,“指责他的极端”。

经过蒋孟引多方面的分析,1856-1860年间中英冲突爆发的原因已经很清楚:《南京条约》签订后,中英两国在一系列问题上存在难以调和的利益冲突;包令、巴夏礼、叶名琛三位中英外交“一线”官员的个人经历、性格和特质,则加速了战争的催化;而“亚罗号”事件、所谓“在华受辱”,只是英国发动战争的借口。当然,蒋孟引也没有回避中国自身的弱点。他在论文的不同地方指出:“我们必须坚持这一观点:1842-1861年间,中英两大文明在性格、习惯、传统、原则以及思维模式上存在着极大不同。……第一次战争使中国的排外与傲慢、自负有所消解,但并未使之消除。”“中国政府积极反对对外贸易,中国人民对此也毫不需要”。“中国没有把条约视作一种交易契约,只把其当作限制和束缚自己的栅栏”。总之,他以客观求实的态度,从中英双方不同角度揭示了这场战争爆发的多重原因。

脚注背后

在论述1856-1860年中英冲突原因的几个章节中,蒋著共引用各类文献199次,其中外文文献174次,占比达87.3%(详见下表)。此外,引用各类手稿档案和已刊公文等原始资料140次,占70.4%,其中外文原始资料123次,占所有引用的61.8%;而回忆录、二手著作等间接文献59次,仅占29.6%。

档案研究是历史学研究的基础。档案文献中的有些手写体难以辨认,阅读起来难度比公开出版物更大。各类一手资料特别是珍贵外文原始档案的大量使用,从细微之处充分反映了蒋孟引博士论文研究的原创性。

他山之石

仍以关于中英冲突原因的章节为例,蒋著引用前一类英文资料计有8种、23次。1872 年出版的《额尔金勋爵的信件和日记》,“收录了大量额尔金在华期间与其夫人的日常通信,包含着他对于公共事件的反思和更加私人的情感,不仅揭示了额尔金个人的真情实感,更有其诗意的和哲学的思考”。蒋孟引认为它是“最重要”的史料,在讨论战争起因时征引该书8次。1877年出版的《包令自传》,是包令生前自我回忆文字的汇编,很大一部分是其在华期间写成的。蒋孟引在博士论文的第二章第二节,曾经5次征引包令的自述,来证明其性格、行为对于中英冲突的催化作用。1908年出版的《维多利亚女王书信集》,以编年为序,收录了女王与首相关于议会细节的大量通信、处理国内外及殖民地事务的政治备忘录,并摘取了女王个人日记中关于重大政治事件的记载。除此之外,蒋孟引还参考了其他一些英国人的文集和回忆文字,既包括时任外交大臣克拉兰敦(Clarendon),也包括来华的普通士兵。这些史料的运用为蒋著在事实考证方面增色不少。

蒋著参考的英文学术著作,潜移默化地影响了其铺陈和论述。美国学者马士(M. B. Morse)出版于1910 年的《中华帝国对外关系史》(The International Relations of the Chinese Empire)第一卷,对蒋著有重要影响。对此,蒋孟引明确说:“毋庸多言,这部作品是涉及本论文主题的全部公开资料的基础,但作者站在英国人的立场上写作,对中国人而言有失偏颇。”英国学者柯士丁(W. C. Costin)新近出版的《英国与中国,1833-1860》(Great Britain and China, 1833-1860),也是蒋著重点参考的著作。蒋孟引认为:“这本书是有关此主题的一个出色的新近成果,它建立在大量已刊和未刊资料基础上。但是作者的工作似乎仅限于堆砌相关材料,而没有给出自己的观点;它的另一个缺点是忽视了中文史料。”

从结构方面来看,蒋著与马士著作在整体结构上有所相似;而在讨论中英冲突原因时,蒋孟引基本延续了马士和柯士丁的论述框架。具体观点和内容方面,三人之间则互有异同。马士基于中英两国文化和观念的不同,分析了南京条约签订后双方矛盾逐渐“积累”、“不知不觉陷入战争”的过程,认为“在华受辱”案件源于中国人的“固执”和广州人民“不可调和的仇视态度”,英国有权要求修约,广州当局对“英国船”亚罗号施加了“暴行”,叶名琛的僵化应对使“小问题拖成大问题”。柯士丁对马士的著作多有借鉴,他在“修约”问题和“亚罗号”归属问题上均赞同马士的观点,多从西方人的立场出发对中国的落后加以指摘。柯士丁的创新之处是分析了巴夏礼个人因素对战争的推动作用。蒋孟引则从中、英双方进行思考,认为双方在修约、公使驻京、广州入城问题上的冲突均是由于各自利益的不同而引起。蒋孟引还有力反驳了马士和柯士丁坚持的英人“在华受辱”观点,运用充分的史料证明“亚罗号”是中国船。此外,蒋孟引还较为客观地从性格、经历与行为等角度分析了包令、巴夏礼和叶名琛三人对于战争爆发的促进作用,这一点也许受到了柯士丁著作和其他人物传记的启发。

概括而言,蒋孟引的博士论文继承了西方学者的思考路径和论述框架。他和西方学者都认为,战争爆发的根本原因在于中西文明之间的差异。不过,蒋孟引在西方学者的基础上有所发展和推进,对他们论述中有失偏颇之处进行了修正,尤其是对其中的不实之处,依据充分的一手史料予以了有力的反驳。

1935年,金陵大学历史系教授陈恭禄出版《中国近代史》一书。1938年7月,蒋廷黻出版《中国近代史》一书,这是上世纪30年代中国学者在中国近代史领域的代表性著作。这两位学者均受马士影响较深。陈恭禄认为,近代中西冲突的根本原因在于中国的保守与西方的野心之间的冲突。该书第三篇“战后外交之形势及英法联军之役”论及这场战争的缘由,认为广州入城问题的原因在于粤人“傲慢之心理”;“亚罗船主本华商,以防海盗之计,注册于香港政府”,亚罗事件本为小事,但叶名琛刚愎自傲,处置不当,英国人则小题大做,决心求战。蒋廷黻则认为,广州入城问题源于中国人的仇外心理和外国人的意气之争;公使驻京问题则是出于中英双方的观念冲突;英国人要求修改条约,“叶名琛的对付方法就是不交涉”,于是“只有战争一条路”;“叶名琛派兵登香港注册之亚罗船上去搜海盗,这一举给了英国人开战的口实”。不难发现,三人在思考方式和某些观点上具有相似性,两“蒋”之间尤为明显。蒋孟引在伦敦撰写博士论文时,未能看到蒋廷黻的新书,但他重点参考了蒋廷黻此前早已刊行的相关论著。他们在公使驻京、广州入城等问题上看法一致,且均强调修约问题上中英两国的利益不同是导致战争的关键,而“亚罗号”只是冲突爆发的契机。至于战争的深层原因两人都归结为东西方文明的差异。不过,对于“在华受辱”和叶名琛个人评价问题,蒋孟引的论述显然更为客观。

与陈恭禄、蒋廷黻上述观点不同,马克思主义学者李鼎声完成于1933年9月的《中国近代史》一书,则给出如下论断:“中国近代史为一部帝国主义侵略史。”他提出鸦片战争是中国近代史的开端,“是中国开始为国际资本主义的浪潮所袭击,引起社会内部变化的一个重大关键”。该书第二章“英法联军之役”叙述了这场战争爆发的原因:“英国自《南京条约》缔结后,挟战胜的余威更加紧对中国的侵略”;“广东民众……愤恨清政府的怯懦昏庸,媚洋欺民,所以就自发地揭竿而起”,“于是官府亦是利用群众的反英情绪来暂时和缓英人的进攻”。关于“亚罗号”事件,他认为亚罗号是中国船,被巴夏礼引以为借口。他对清朝官员的腐败更是予以痛斥,批评叶名琛昏昧自负,“既昧于国际情势,又不懂外交手段,对外人傲慢自大”,“但决不准备战守”。简言之,战争的原因在于英国侵略者的野心、暴虐和清朝官员的愚昧自大。

范文澜在出版于1946 年的《中国近代史》(上册)中继承并发展了李鼎声的观点。他在第四章“第二次鸦片战争”的开篇便给出定论:“第二次鸦片战争是第一次鸦片战争的扩展和深入。发动战争的主要原因是外国侵略者联合中国封建势力共同扑灭中国人民革命的火焰。这个火焰要烧毁满清统治者,也要延烧侵略者在《南京条约》上抢得的特权。狡猾的侵略者采取战争来促迫愚昧顽固的满清政府觉悟到进一步结合是必要的。第二次鸦片战争就是中外反革命结合过程的具体表现。作者指出了英国侵略者的步步紧逼:《南京条约》订立后,英国人“对中国市场发生异常兴奋的情绪”,“害相思病似的要进广州城见总督,进北京城见皇帝,企图在广州、北京伸张自己的政治影响。”作者对清朝统治阶级也予以批判:“叶名琛屠杀广州人民十余万人,省外各属被屠杀至少也不下一二十万人”;“广州事变,证明了残杀人民二三十万,‘才名赫赫’的虎狼,在外国侵略者面前,必然变成逃匿和当俘虏的犬羊”。而对于亚罗事件,他认为“亚罗号”为中国船,英国人以此示威,并“趁机鼓动战争”。简言之,这场战争的爆发是“中外反动势力的联合”的必然结果。

上述著作中,李鼎声和范文澜、陈恭禄与蒋廷黻的观点各有其相似性。早有学者指出,20世纪30年代涌现的中国近代史著作中存在着两种话语体系,即李鼎声和范文澜所代表的“革命话语”,和陈恭禄、蒋廷黻所代表的“近代化话语”。关于这两种话语的异同,学界已有不少探讨,非属本文论述重点。仅就关于1856—1860年中英冲突的原因来看,蒋孟引1939 年博士论文中所表达的观点,显然与后一种话语更为相近。不过,蒋孟引综合分析了中英双方的立场,他的论证显得更加客观。而且值得注意的是,与马克思主义学者相似,蒋孟引也认识到战争的爆发不单单是因为中国在制度、文化层面的落后,更与中英双方的国家利益及其冲突有关。他这个看法不是凭空而发,而是征引大量外文资料予以有力的证明。仅此一点,蒋著的独特贡献即难以否认。

结语

蒋孟引1936年赴英,1939年完成博士论文。在此期间,他一边埋头于各大档案馆、图书馆,一边牵挂着东方的局势和祖国的安危,个中煎熬不难想象。他曾在博士论文的序言中表示:“我希望尽早回国,以拯救我的祖国于危急存亡之中。因此,我不得不加快我的写作速度。”获得博士学位后他旋即回国任教。十年之后,在“宜将剩勇追穷寇”的号角声中,很多人竞相争夺一张去往台湾的船票。彼时蒋孟引正在台湾讲学,面对众人的挽留他毅然拒绝。从登船北上的那一刻起,他的学术生命又翻开了崭新的一页。

(原文注释从略)原网址