【作者简介】李大龙,中国社会科学院编审,博士生导师。

【文章刊发】云南师范大学学报,2019.1.

伴随着“一带一路”倡议的提出及其实施,以及边疆问题的凸显,边疆地区稳定和发展、边疆安全等诸多问题得到了社会各界尤其是学界的广泛关注,构建“中国边疆学”的呼声日益高涨,但是随着民族学、政治学、法学、国际关系问题研究、社会学、哲学等诸多学科学者积极参与中国边疆研究,中国边疆研究在呈现繁荣的同时,却出现了很多热点和难点问题,需要学界给予解答。从中国知网的统计数据看,自2000年始,题目中含有“边疆”二字的论文年度保持在3位数的水平,2015年突破千篇大关,从一个侧面显示着边疆研究日益得到学界重视,但针对“中国边疆”这一基础概念的内涵和特征,不同学科学者之间却出现了严重分歧,成为中国边疆研究发展过程中的特殊现象,一定程度上困扰着学科的健康发展。

尽管已经有马大正先生《当代中国边疆研究(1949~2014)》对新中国成立至2014年的中国边疆研究做过系统总结,但鉴于边疆研究目前尚不是为国家认定的独立学科,因而还是有必要通过中国知网的数据分析,在总结近年研究状况的基础上,针对研究出现的热点和前沿问题谈点自己不成熟的看法,期望得到学界的关注,进而促进我国边疆研究的健康发展。

一

近年来研究概况及热点分析

通过“读秀学术搜索”,笔者检索2016年1月至2017年12月期间国内出版相关专著和论文集有162部,而通过中国知网检索,自2016年1月1日至2018年11月2日,可以检索到主题含有“边疆”一词的论文是3347篇,下面以中国知网检索到的论文为依据,做些简要的数据分析。

发表文章的数量增加幅度较快并呈现持续增长的态势是近年来中国边疆研究突出的特征,而从主题分布、发文量、作者来源、基金项目、关键词等方面做进一步的数据分析,或有助于我们更清晰地看到近年来中国边疆研究的发展状况。

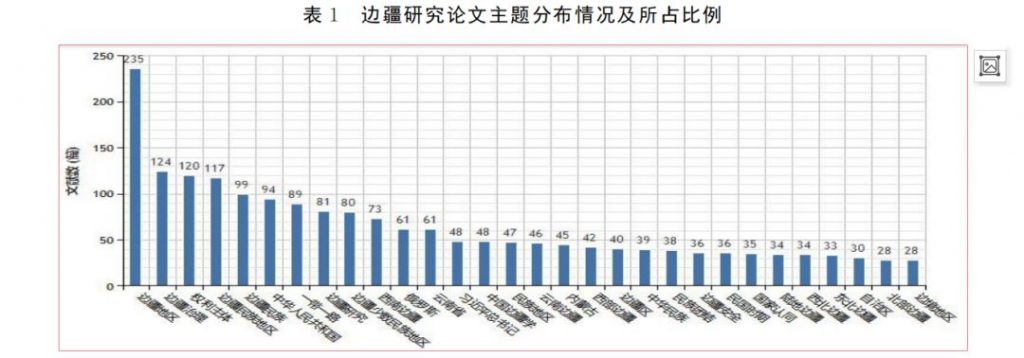

主题分布情况反映着论文涉及的主要内容,上表反映的是次数居于前30位的主题及其所占比例情况,从中可以看出有关边疆问题的论文所涉及的研究对象。

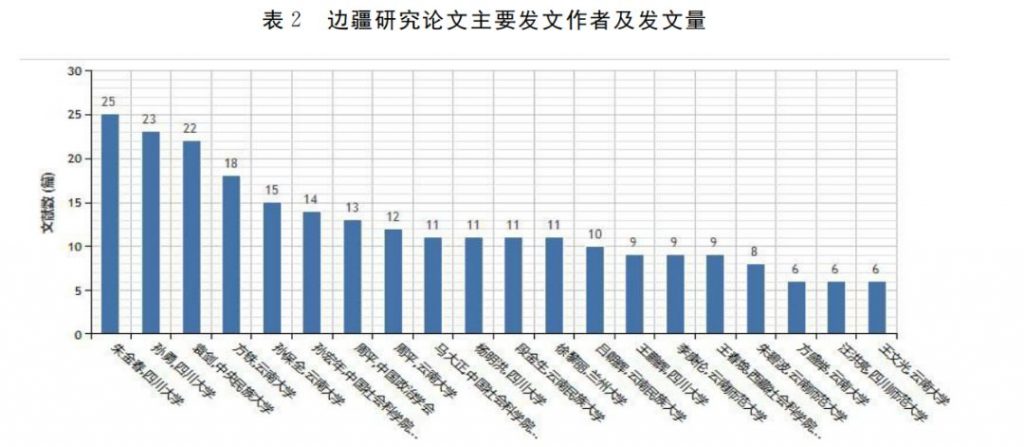

上述是发文量居于前20位作者的情况,这些作者可以视为是这两年多来中国边疆研究领域的活跃者。

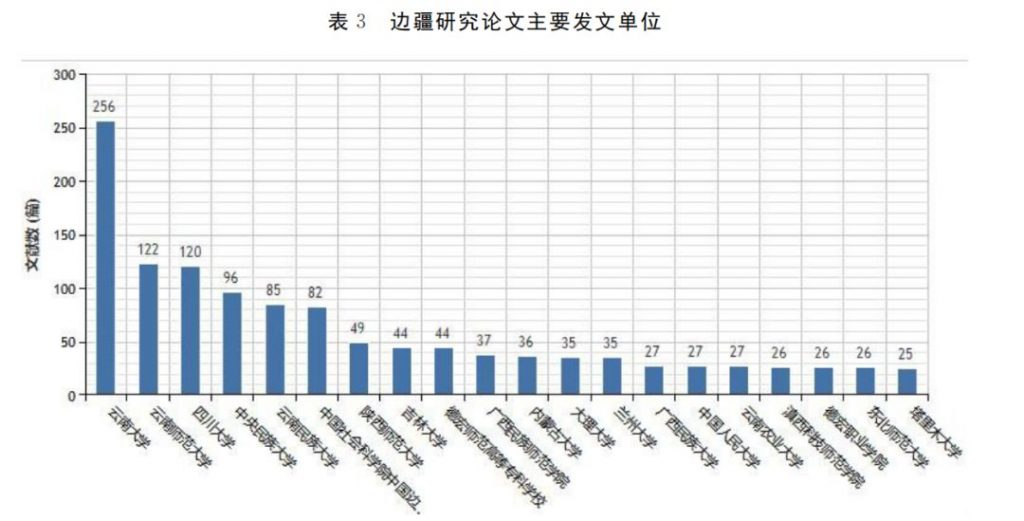

上述是发文数量在前20位的科研机构,据此可以认为这些高校和科研院所是中国边疆研究的主要机构。

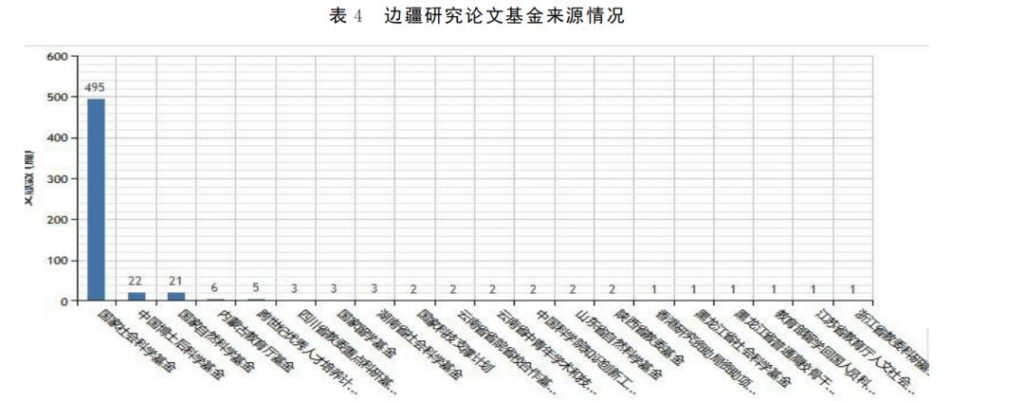

随着经济社会的快速发展,各种基金对研究的投入在不断加大,两年多来边疆研究论文的数据分析也反映出这种状况。这些论文标注的来源基金较多,但其中国家社会科学基金占到了绝对多数,多达495篇。由此可以认为,国家社会科学基金已经成为边疆研究的主要推动力量。

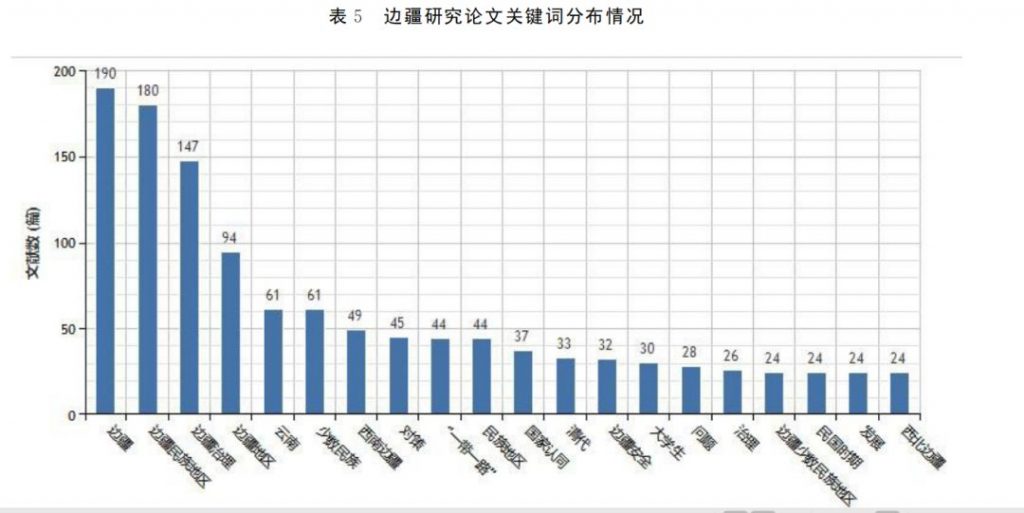

论文关键词的分布情况大体能够反映出边疆研究的聚焦点在哪些方面。从统计数据看,居于前20位关键词分别为:边疆(190)、边疆民族地区(180)、边疆治理(147)、边疆地区(94)、云南(61)、少数民族(61)、西南边疆(49)、对策(45)、“一带一路”(44)、民族地区(44)、国家认同(37)、清代(33)、边疆安全(32)、大学生(30)、问题(28)、治理(26)、边疆少数民族地区(24)、民国时期(24)、发展(24)、西北边疆(24)等。这些关键词应该可以体现出近年来中国边疆研究的热点,是学者们关注的研究领域。

因为并不是所有的研究中国边疆的论文在题名中都含有“边疆”一词,所以上述分析只是对我国边疆研究现状的一个大致反映。值得特别说明的还有两点:(1)上述作者以从事边疆现实研究的学者居多,从事史地研究的学者在其中并不占优势,其中一个重要原因是对边疆地区历史的研究往往在选题上相对具体,诸如对突厥、吐蕃、南诏等边疆政权或族群的研究,在题目中很少会含有“边疆”二字;(2)从上述排位在前20的关键词看,主题含有“边疆”的论文多数涉及的是中国边疆的现实问题,也就是说现实问题已经成为中国边疆研究的最大热点。

二

中国边疆研究的前沿问题

如果说多数学者给予关注的问题可以视其为研究热点的话,那么前沿问题则应该是研究中难点问题的聚焦,而难点问题的研究则是少数学者倾力的方向,代表着边疆研究前沿。这方面的研究则是在数据分析中难以得到明显体现的。基于此,笔者针对中国边疆研究的难点和前沿问题谈些认识,供大家批判。

王鹏辉在《学术月刊》2017年第12期发表《再观“边疆中国”:近年国内边疆研究的前沿述评》,从“边疆中国”的专题研究、“西北陆地边疆”与“东南沿海海疆”互动的命题、边疆与民族:内亚边疆帝国的国家建构模式论说等方面对边疆研究的现状做了归纳。虽然笔者基本赞同其总体认识“中国边疆研究尤其需要深入挖掘中华民族深厚的历史文化底蕴,建立起中国历史的主体性,凝炼出符合中国历史经验和逻辑的概念、方法、命题和理论话语”,但对其文中提出的“前沿”问题则有些不同意见,感觉并没有涵盖中国边疆研究前沿问题的全部且有些研究并不是“前沿”。笔者认为当前我国边疆研究尚不是一个被承认的学科,不仅在具体研究中存着很多难点问题,同时也存在着学科基本理论问题的构建和完善。这些问题大致主要表现在以下6个大的方面:(1)中国边疆话语体系建构;(2)多民族中国形成与发展的理论解构;(3)“东亚天下秩序”的理论解构;(4)中国海疆的形成与发展;(5)治边思想的形成与发展;(6)中国边疆学学科体系建设。

(1)中国边疆话语体系建设。话语体系的建设既是中国边疆研究的基本理论问题,也是难点问题,更是前沿问题。中国边疆话语体系建构是一个完整的理论体系,既要回答中国边疆是什么的问题,也要解答中国边疆是如何形成与发展的问题,更要对中国边疆的发展做出科学的理论解读。而要回答这些问题,对中国边疆属性的认识固然是最基本的问题,但用什么理论与方法来指导我们的认识也是很关键的问题。近些年来,流行在中国学术界的是拉铁摩尔的边疆理论,在中国知网能够检索到的提及拉铁摩尔的论文有2686篇,此外还有多部拉铁摩尔的著作被翻译为中文出版,这应该是其理论严重影响中国边疆研究的写照。而国内学者对中国边疆概念进行讨论的论文则在中国知网只能检索到110篇,其中周平《我国边疆概念的历史演变》、张健《国家视域中边疆与边疆观念的演变:内涵、形态与界限》、何明《边疆观念的转变与多元边疆的构建》等专论是代表性成果,而笔者在2016年第2期的《中国边疆史地研究》上发文明确提出了“推动中国边疆话语体系建构”的倡议,并在基础上发起召开了“新时代中国边疆学学术讨论会”,《中国边疆史地研究》2018年第3期刊发的10篇专题论文都是源自此次讨论会,但总体论文数量依然偏少。数量偏少自然是尚未得到学界应有重视的表现,但即便如此学者认识的差异已经凸显,则显示在一些重大理论和方法上存在认识上的较大差异。就具体认识而言,从近年来已经出版的论著看,主要表现在两个方面:其一是利益边疆、战略边疆、文化边疆等与传统边疆认识的差异。其二是所谓“建构论”与“实在论”的论争。如果前者的讨论体现着学者不同的学科背景和切入视角的差异,那么后者争论表面上是对研究对象概念认知的差异,实则是“边疆”性质认知的不同。由此也可以看出构建中国边疆话语体系才刚刚起步即在研究对象的认定上出现了严重分歧,任重道远。

(2)多民族中国形成与发展的理论解构。对多民族中国形成与发展进行理论阐释,是构建中国边疆话语体系的核心内容。长期以来,依托“二十四(五)史”构建起来的王朝国家话语体系尽管影响着国人对多民族国家形成与发展的认识,但新中国成立后王朝国家话语遇到了质疑,20世纪50年代开始的“历史上的中国”的讨论代表着这种倾向。其后,尽管以中华人民共和国的疆域为基点阐述中国疆域的观点成为主流,但具体到历史上在当今中国边疆地区存在政权的属性问题时,依然和邻国的学者存在认识上的巨大差异。如在公元前37年至668年存在于我国东北及朝鲜半岛北部的高句丽政权,其历史属于中国史还是朝鲜史,谭其骧先生虽然依据今天的国界给出了界定,但并没有得到各国学者的普遍认同,之间依然存在分歧乃至严重对立。2011年《中国边疆史地研究》编辑部在举办学术讨论会的基础上推出了系列论文,笔者在多年研究的基础上也出版了《从“天下”到“中国”:多民族国家疆域理论解构》,提出抛开民族国家理论,从王朝国家向主权国家转变的视角,用“自然凝聚,碰撞底定”来概括多民族国家疆域形成与发展的轨迹,但相关研究的深入和理论阐述的完善依然有待更多学者的参与。

(3)“东亚天下秩序”的理论解构。这是一个传统话题,也是认识中国边疆不可回避的大问题,但近代以来学界对其关注甚少,只是在美国学者费正清及日本学者滨下武志的相关研究引起国际学界关注,其著作《中国的世界秩序:传统中国的对外关系》《近代中国的国际契机:朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈》等被翻译在国内出版后,才引起国内学界的重视。相关研究在近年来随着张存武先生的《清韩宗藩贸易(1637~1894)》、李云泉的《朝贡制度史论———中国古代对外关系体制研究》、李大龙的《汉唐藩属体制研究》、张永江的《清代藩部研究———以政治变迁为中心》、孙宏年的《清代中越宗藩关系研究》等的出版已经达到了一定广度和深度,但也存在着很多难点问题,诸如是称之为“藩属体制”,还是称之为“朝贡贸易体制”“封贡体制”“宗藩关系”等,分歧较大。这些分歧出现的原因有些是学者关注的视角不同,但有些则是故意为之。如将其称之为“朝贡贸易体系”就是有意忽略其存在的前提是册封所代表的政治隶属关系,而不加思考的肆意引用,不仅无助于客观认识东亚历史上存在的这一政治体系,而且还会起误导作用。当前,“一带一路”倡议提出及其付诸实施,更是赋予了该研究特殊的现实意义,迫切需要学界对“东亚天下秩序”做出准确的理论解构。

(4)中国海疆的形成与发展。1982年《联合国海洋法公约》的出台,对内水、领海、专属经济区等有关海洋的诸多概念做出了明确界定,极大地推动了我国的海疆研究。方堃等主编《中国海疆通史》、李国强著《南中国海研究:历史与现状》等综合性著作的出版,对于中国海疆的形成与发展而言给出了明确答案,但就我国海疆研究来说,钓鱼岛问题、断续线的性质以及海洋权益的维护等方面的研究依然是海疆研究中的难点、热点和前沿问题。

(5)治边思想的形成与发展。以史为鉴是中国边疆研究得以存在的基础,也是我国边疆研究的优良传统。由马大正先生担任总主编的“中国边疆治理丛书”是近年边疆治理研究的重要著述,该丛书由湖南人民出版社自2015年至今相继出版,包括《中国边疆治理通论》《中国东北边疆的治理》《中国北部边疆的治理》《中国新疆的治理》《中国西藏的治理》《中国西南边疆的治理》《中国海疆的治理》等。此外程妮娜等著《中国历代边疆治理研究》、邢广程等著《“治国必治边、治边先稳藏”重要战略思想研究》也先后出版,将治边思想的研究推到了一个新的高度。但是,历代治边思想及实践内容宏富,历来是边疆研究前沿和重点,其中的很多思想和实践活动依然需要总结,这不仅是当前我国边疆治理现代化的迫切需要,更是边疆研究学科发展的需要。

(6)中国边疆学学科体系建设。1992年第1篇题名中含有“边疆学”的文章《中国边疆学及其研究的若干问题》在《中国边疆史研究》刊出后,至今见诸中国知网的论文有105篇,此外更有郑汕《中国边疆学概论》、吴楚克《中国边疆政治学》、周平《中国边疆政治学》等相关专著的出版,极大地推动了中国边疆学学科建设。目前尽管如云南大学、南京大学等开始在“中国边疆学”名下培养博士研究生,国家社会科学基金2017年也设立了名为“中国边疆学原理”的研究项目,但是“中国边疆学”尚未列入国家承认的学科序列,说明中国边疆学学科建设依然是当前乃至今后相当长时间内的难点和前沿问题。

三

几点思考

通过对以上问题的梳理和归纳促使我产生了3个方面的思考,提出来希望有助于中国边疆研究的健康发展。

其一,中国边疆学尽管还没有被列入学科名录,但在中国边疆史地研究的基础上已经得到越来越多其他学科学者的参与,这是中国边疆学得以成为热点的关键,也是中国边疆学学科进一步形成和发展的基础,我们需要客观看待由此出现的分歧。

如前所述,随着更多学科学者的积极参与,在推动中国边疆研究不断深入的同时,也带来了一些认识上的差异,诸如“建构论”与“实在论”的论争,“利益边疆”“战略边疆”“文化边疆”等给传统边疆观带来的困扰。对于这些认识上的差异,应该从学科背景和不同的视角给予客观对待,不能简单地陷入“非对即错”的论争中。从发表的成果看,提出“建构论”的学者多具有政治学学科背景,而政治学强调的是“治理”,因此其认为“边疆不仅是一种客观的地理空间,也是根据国家治理需要而被建构起来的产物”;或者认为“边疆是国家以及国家之间的多重力量建构的产物”“从建构论的路径解析边疆建构的过程和结果,不仅有助于深入理解边疆所存在的诸多矛盾的根源和制定有针对性的治理策略,而且有利于准确把握国际政治矛盾和区域性冲突的形成机理”;或认为“并非所有的国家都会将其疆域的某个区域界定为边疆”。而“实在论”则不仅着眼于政权,还关注人类活动等其他因素,故而认为“作为一个空间概念,边疆是人类经济活动所形成的、具有特定的地域构成要素、不可无限分割的经济社会的空间综合体。离开了人类活动,就无所谓边疆,因为边疆从来就是一个政治共同体的空间载体,在民族国家时代,则是特定居民(公民)活动的舞台。不管承不承认,也不管喜不喜欢,都是客观存在的。”实际上,二者和“文化边疆”概念的提出视角一样,着眼点在“中国边疆”呈现的不同样态,不能简单以对错进行区分,因为只有整合从这些不同视角审视下的“中国边疆”认识,我们对“中国边疆”的诠释才有能更加系统和客观,更有助于我们构建符合中国实际的中国边疆话语体系。

需要特别提及的是“利益边疆”和“战略边疆”等概念的出现。“利益边疆”概念本来源于西方,尤其是美国开发西部的实践,引入国内首见于杨成发表于《现代国际关系》2003年第6期的《利益边疆:国家主权的发展性内涵》一文,后经于沛先生在《从地理边疆到“利益边疆”———冷战结束以来西方边疆理论的演变》一文中的进一步阐释而为国内边疆研究的学者所关注。该概念的滥觞应该是得益于学者们看到了中国的对外开放和经济全球化下中国国家利益突破了中国的领土范围,试图通过借鉴美国的做法来保障中国的国家利益。“战略边疆”的提出也是出于类似的目的。“战略边疆”首先于《空军政治学院学报》1997年第1期樊恭嵩《拓展战略边疆:中国国防建设的历史使命》一文,但2011年之后以“战略边疆”为题的论文不再见诸“中国知网”,显示其已经失去了影响力,而“利益边疆”的提法在2016年依然见诸报刊,即朱碧波在《创新》2016年第2期发表的《论中国利益边疆的当代困境与安全建构》,显示“利益边疆”依然具有影响力。应该说,“利益边疆”“战略边疆”概念提出的立意是在超出领土范围的情况下维护国家利益,但是“利益边疆”“战略边疆”之“边疆”已经不同于“中国边疆研究”之“边疆”,主要表现有二:一是在经济全球化日益加剧的今天,不同国家的利益往往纠缠在一起,用“边疆”来区分国家利益似乎也难以准确实现。二是“利益边疆”“战略边疆”只是借用了“边疆”一词而已,其“边疆”已经脱离了有形的具有领土主权性质的边疆。因此,“利益边疆”“战略边疆”之类概念的提出似乎无助于中国边疆学学科建设,在“人类命运共同体”倡议下更无助于中国边疆话语体系的构建。

其二,在传统的边疆研究中,“王朝国家”观念居于主导地位,而近代以来,尤其是新中国成立以来,“民族国家”理论成为主导思想,但是“民族国家”理论是否适合阐释中国边疆的形成与发展是值得学界关注的重大问题。

“二十四史”即所谓“正史”是支撑中国历史阐释的脊梁,而其背后隐含的“王朝国家”观念则成为传统中国历史书写的主导思想。近代以来,随着西学东渐,“民族国家”理论虽然逐渐取代“王朝国家”观念主导着整个历史书写,但“王朝国家”体系依然制约着我们对中国历史的阐释,对中国边疆形成与发展的阐述自然也不能例外,只是“民族国家”理论给我们带来的困扰却是很少有人去关注的。近代以来虽然不少仁人志士致力于构建“民族国家”,但中华大地在历史上和现实中存在的诸多政权是否符合“民族国家”的界定是首先值得认真思考的问题。而更重要的是,中华大地上的古人早就形成了自己区分人群的观念,浩如烟海的书写中华大地上政权交替和人群聚合轨迹的古籍也是在这种传统观念主导下进行的。

这就是见诸《礼记·王制》记载的“中国戎夷五方之民”:“凡居民材,必因天地寒暖燥湿,广谷大川异制。民生其间者异俗,刚柔轻重迟速异齐,五味异和,器械异制,衣服异宜。修其教,不易其俗;齐其政,不易其宜。中国、戎、夷五方之民,皆有性也,不可推移。东方曰夷,被发文身,有不火食者矣。南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣。西方曰戎,被发衣皮,有不粒食者矣。北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。中国、夷、蛮、戎、狄,皆有安居、和味、宜服、利用、备器,五方之民,言语不通,嗜欲不同。达其志,通其欲,东方曰寄,南方曰象,西方曰狄鞮,北方曰译。”由此不难看出,中华大地上的古人对人群的划分标准有自己的传统,强调的是自然环境对人群聚居的影响及其形成的特点,而安居、和味、宜服、利用、备器、语言等文化特征是其区分人群的主要标志,明显不同于源自西方的“民族国家”理论之“民族”的界定。

在这种人群划分的基础上,生活在中华大地上的主要以农耕为生的华夏族群也形成了独特的处理人群及其凝聚而成的政权之间关系的“夷夏/华夷观”,历朝各代在治边过程中奉行的“因俗而治”“用夏变夷”“以夷制夷”“华夷一体”等等观念和政策都基于此观念。而在此观念主导下,人群之间身份的转变也是很容易发生的事情,如《后汉书·乌桓鲜卑列传》载:“和帝永元中,大将军窦宪遣右校尉耿夔击破匈奴,北单于逃走,鲜卑因此转徙据其地。匈奴余种留者尚有十余万落,皆自号鲜卑,鲜卑由此渐盛。”“十余万落”匈奴人摇身一变成为了鲜卑人,这在“民族国家”话语下是难以理解的事情,而这却是在中国传统“夷夏/华夷观”主导下书写的史书中常见的情况。故而1939年一度对顾颉刚先生《中华民族是一个》提出质疑的费孝通先生也认为:“我们不应该简单地抄袭西方现存的概念来讲中国历史的事实。民族是属于历史范畴的概念。中国民族的实质取决于中国悠久的历史,如果硬套西方有关民族的概念,很多地方就不能自圆其说。顾先生其实在他的历史研究中已经接触到了这个困难。”这从一个侧面也印证了“民族国家”理论不仅无法准确地解读中国历史,也无法准确诠释中华大地上人群聚合离散的历史。

当然,也有学者认为“民族”一词在称之为“正史”的《南齐书》中业已出现。中华书局本《南齐书》卷54《顾欢传》确实有:“今诸华士女,民族弗革,而露首(编)[偏]踞,滥用夷礼,云于翦落之徒,全是胡人,国有旧风,法不可变。”但该书其下有注则言:“‘民’南监本及南史、元龟八百三十作‘氏’。”据此,此“民族”完全有可能是“氏族”传抄之误所致,并不能作为“民族”一词已经出现的有力证据,更何况“民族国家”理论在当时尚未形成。换言之,即便是“民族”一词早就出现在中国史书之中,也没有形成类似于西方的“民族国家”理论,因为该理论传入中国不会早于19世纪末,这是学界的一般认识。因此对浩如烟海的中国古籍的解读,对中国边疆形成与发展的诠释还是应该放弃“民族国家”理论,从“中国传统”着手,只有这样才能相对客观。

其三,不能从静态的视角来关注中国边疆,而要用动态的眼光审视中国历史,观察中华大地上的人群凝聚和演变,诠释中国边疆的形成与发展,只有这样我们构建起来的中国边疆学才能健康发展。现代的中国疆域是经过历史长期发展的结果,因此“中国边疆”也是一个动态的概念,需要研究者用动态的眼光来审视,只有这样我们的诠释才能做到客观。1963年在陕西宝鸡出土的西周青铜器何尊铭文上出现了“宅兹中国”,学界一般认为这是“中国”一词的最早记录。“中国”的含义虽然内容丰富,但由指称周王所在地“王畿”(京师),到秦代指称中原地区,再到清代指称多民族国家,经过了数千年的发展。“中国”的概念是动态的,“中国边疆”概念自然也是动态的,并且这种动态不仅是历史纵向的变动,呈现历代王朝“边疆”涵盖范围的演变,如秦、汉与隋、唐“边疆”的差异,也有同时代横向的变动,如魏、蜀、吴、宋、辽、金等对“边疆”的分割等。与此同时,中华大地上的“大一统”王朝有“边疆”,分裂时期的各政权也有“边疆”,当今中国的疆域既然是在通过中华大地上众多政权的疆域整合而成的,那么我们对“中国边疆”形成与发展的诠释也应该有动态的视角。

当今世界,符合“民族国家”标准的国家不仅凤毛麟角且多名不副实,但绝大多数是主权国家。政权、领土和人民是构成近现代主权国家的三大要素,这一现在还在发挥重要作用的理论虽然起源于欧洲,但却与中国古代“天下观”中的“皇权”“天下”和“夏夷”形成了令人难以置信的对应关系。东面和南面是大海,北面有大漠戈壁,西边是青藏高原、帕米尔高原的喜马拉雅山、天山、阿尔泰山等高大山脉,对于东亚地区的古人尤其是中国中原地区的古人而言,源于对地理环境认知范围的限制和对皇权的崇拜,早在先秦时期即将人们居住的这一范围称为“天下”,进而形成了独特的“天下观”。“天下”的范围是随着人们的认知水平而不断向外扩展的,但也不是无限拓展的概念,有理想和现实之分。《诗经·小雅·北山》所谓“溥天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣”即是对理想中“天下”的描述,而经常见诸史书记载的“大赦天下”则说的是现实中的“天下”,即秦汉及其之后以郡县为核心的皇帝政令可以实施的范围。相应地“天下”的人群也在“五方之民”的基础上有了“夏”“夷”的分别。中国古代的“天下观”是中国古人对自然环境的认识和族群划分基础上形成的,并不断发展变化,在西方殖民势力进入东亚之前,不仅一直主导着中国由传统王朝国家向近现代主权国家发展,而且也规范着东亚社会诸多政权之间的关系。这一新的视角,为我们重新认识今天的中国提供了一个全新的路径。