《巴麦尊传(外两种)》

[英]约翰·坎贝尔、[比]泰奥多尔·朱斯特、[英]巴麦尊著

黄少婷、费群蝶、刘睿译

上海社会科学院出版社

2018年7月出版

290页,38.00元

━━━━

文︱朱联璧

在英国前首相帕默斯顿(又译巴麦尊)逝世一百五十周年时,上海外国语大学的李阳博士在《澎湃新闻·私家历史》上发表了《鸦片战争始作俑者,八十岁的风流首相》一文(https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1404819),讲述他作为政治领袖、发动鸦片战争的外交大员,以及五十五岁方才成家的著名单身汉的三个侧面。2018年6月,上海社会科学出版社出版了《巴麦尊传(外两种)》,集结了不同篇幅的十九世纪出版物,呈现了三个文本中的帕默斯顿。

作为二十五岁便在英国政坛崭露头角,七十岁成为首相,八十岁在任内去世的政治家,帕默斯顿很难不引发时人的兴趣。加之他留下了大量的书信和手稿,使之成为后人回顾他生平的重要素材。《巴麦尊传》编者意在以此书“对巴麦尊政治生涯的追溯和回顾”,并在出版前言中简要介绍了三本书的内容(出版前言,第1页)。但对并不了解十九世纪英国政治的读者来说,不足两页的前言略显单薄。

值得留意的是,编者提及三本书中大量使用了帕默斯顿和同时代人留下的书信、演讲、日记等资料,因此“客观地”将帕默斯顿的言行举止摆在了众人面前(出版前言,第1页),“有直观而真实的史料参考价值”(出版前言,第2页)。在21世纪初读到这种十九世纪的史观略有穿越感,猜想是编者为了让读者快速进入文本所在的时代故意为之吧。

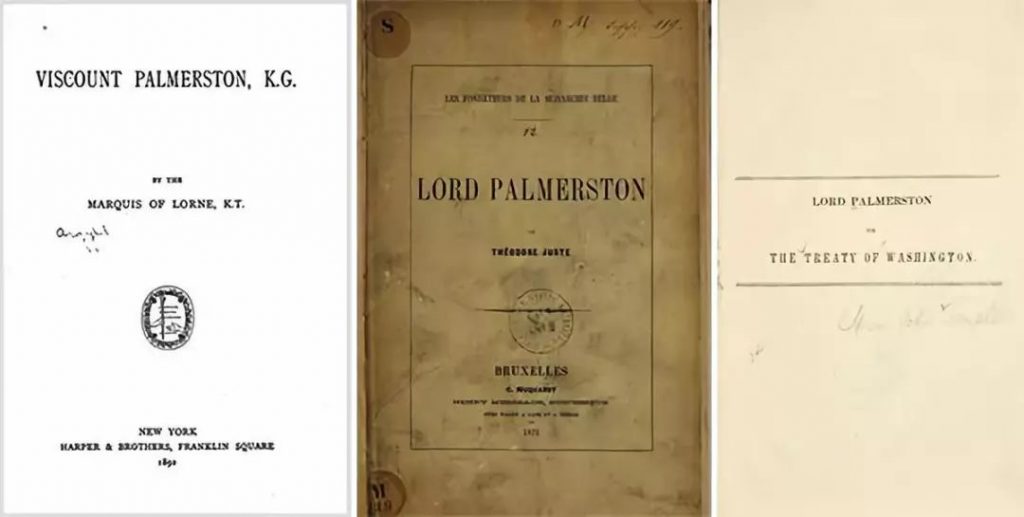

鉴于出版前言略显单薄,翻遍全书都没找到三本著作的原名和出版年份,后文先对三本书的情况进行说明。从中文本的出版信息和目录来看,三本书分别是约翰·坎贝尔(John Campbell)的《巴麦尊传》、泰奥多尔·朱斯特(Théodore Juste)的《比利时君主制度的创始人——巴麦尊子爵》以及《巴麦尊评〈华盛顿条约〉》。尽管巴麦尊这个译法很常用,不过笔者更倾向于帕默斯顿这个译法。后文中凡是出自《巴麦尊传》原文的内容,依旧以“巴麦尊”指称,其他情况则以帕默斯顿相称。

三本著作的标题页

罗恩侯爵的粉丝滤镜

先说坎贝尔的这本。书的封面上对约翰·坎贝尔的介绍是“英国贵族、罗恩侯爵,1878-1883年加拿大总督”。确实,坎贝尔在出版该书时还是罗恩侯爵,但在1900年继承了阿盖尔公爵的头衔。若要全面搜索有关这位作者的文本,三个名字都是需要的,且两个带爵位的名字比约翰·坎贝尔在当时的文本中出现的频率更高,只是读者需要注意把他和他的父亲区分开。在《巴麦尊传》仅以“巴麦尊勋爵”称呼亨利·约翰·坦普尔(Henry John Temple),且书中大多以爵位而非全名称呼人物,以坎贝尔称呼第一本书的作者似乎在规则上不统一。后文以罗恩侯爵相称。

罗恩侯爵出版这本被中译本称为《巴麦尊传》的著作的时间是1892年,英文书名直译为《帕默斯顿子爵》(Viscount Palmerston)。作为维多利亚女王第四个女儿的丈夫,虽然和公主关系不睦,但不妨碍罗恩侯爵积极参与政治,著书立说。四公主露易丝下嫁女王的侯爵而非欧洲王室继承人的情况在十九世纪之前并不多见。至于为何有此选择,和本文关系不大,暂且不表。

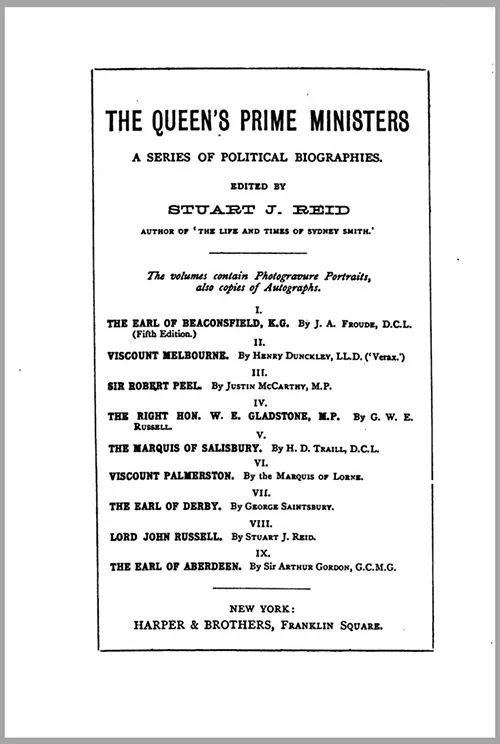

在高产的传记作家斯图尔特·J. 里德(Stuart J. Reid)主编“女王的首相:政治传记系列”时,罗恩侯爵能负责一册分卷,至少肯定了他著书的能力。同系列其他作者均无贵族身份,亦可见这并非是一套贵族为贵族立传的系列,作者应该在当时受到出版界肯定。除了这本关于帕默斯顿的书之外,罗恩侯爵还留下了不少见闻录和演说,也有关于他的传记存世,感兴趣的读者不妨寻来一读。

“女王的首相:政治传记系列”

罗恩侯爵的史观和中文版《巴麦尊传》的编者倒是一致。他坦言该书的工作是整理和使用之前未出版的帕默斯顿的手稿,让资料“自己说话”。换言之,尽管他是著作的第一责任人,但用当代的眼光来看,他主要完成的是以个人和国家大事记为主线,大量填入帕默斯顿和其他有关人士留下的文本(后者数量较少)作为史实支撑的工作,没有现代史学书写的批判性,从著作权来说也不算完全意义上的“作者”,更接近编者。相比之下,同系列的其他首相传记中虽然也使用了许多演讲稿、书信和日记,但罗恩侯爵引用原文的比例明显比其他作者要高。而且,他在书中的前言里反复强调全书不是为了谄媚帕默斯顿而写,但从今人的角度读来,即便是这些表述依然是“粉丝滤镜”的效果。毕竟,充斥作者的赞美和为传主辩白的传记很难说是完全“客观”的,即便帕默斯顿有错误的预判,有不恰当的处事方式,但并不妨碍全书建立一个光辉伟大的人物形象,缺乏持重平和的批评。

创作传记还是整理文集?

十九世纪著述“生平”的方式

为首相立传在十九世纪晚期十分多见。在罗恩侯爵之前,已有几部被认为是帕默斯顿的传记的作品出现。在罗恩侯爵的著作的第一页,译者为“关于巴麦尊勋爵的生平,达令勋爵和伊夫林·阿什利[Evelyn Ashley]已经充分述说”一句中提到的两个人物贴心地提供了注释。这两条注释的内容虽然简单,却值得费些笔墨讨论。达令勋爵即亨利·立顿·布尔沃(Henry Lytton Bulwer),译者指出他在1807年“创作”了帕默斯顿的传记《巴麦尊勋爵的一生:他的日记和信件选编》。不过,在泰奥多尔?朱斯特的著作的译者注中,称同一本书的出版时间是1870年,作者是巴尔沃。

对读者来说,这里有三个细小的问题。一是日记和信件选编依然是传记吗?在十九世纪晚期,这种认定大约是成立的。虽然前文提及罗恩侯爵所著之书中大量是帕默斯顿的文稿原文,但他依然认为这是“传记”。译者在注释中使用了“创作”来界定作者的工作,和《巴麦尊传》的编辑一样以十九世纪的眼光来认定作者的贡献。

二是关于出版年份。查阅原著后发现,无论是1807年还是1870年或许都不算是最准确的表达。达令勋爵的著作共有三卷,前两卷均在1870年出版,分别包含五个和八个分册。第三卷在1874年出版。此时,达令勋爵已经去世,编辑工作是由伊夫林·阿什利完成的,著作结构从分册变为章节。

三是关于作者名字的中译。同一人物的译名应在一本书中保持一致,且应根据人物所在国家的语言中的读法译出。据此,第二位译者也应使用布尔沃这一译名,或称之为达令勋爵。

译者对阿什利的介绍相比布尔沃更为单薄,只是提到他是“巴麦尊勋爵的私人秘书,发表了关于巴麦尊的传记”。实际上,阿什利不仅为达令勋爵编辑完成了第三卷的著作,还在1876年出版了二卷本《亨利·约翰·坦普尔的一生:帕默斯顿子爵,1846—1865,选自他的演讲和通信》,又在1879年出版了增订本《亨利·约翰·坦普尔的一生和通信》。从增订本书名中增加了“通信”来看,阿什利非常清楚著作中关于生平的记述和对通信的整理是同样重要的工作,两者相辅相成。

了解了达令勋爵和阿什利编著帕默斯顿的书信集的特点后回看罗恩侯爵的作品,会发现三人工作的相似度较高,以整理出版过去未曾面世的手稿为主要目的,兼及对帕默斯顿个人经历的描述而成的“传记”。中译本以《巴麦尊传》来对应原著标题,相当于把一本书信、日记、演说的选编明确为传记。与其在书名中增加对作品的界定进而引发疑问,不如按原文译为《帕默斯顿子爵》更好。此外,尽管成书时距离帕默斯顿去世已有二十七年,中译本编者依然认为罗恩侯爵和帕默斯顿这两位相差近六十岁的政治家是同代人,这一设定是否成立,有待读者自行评断。相比之下,达令勋爵和阿什利均为帕默斯顿的下属和议会议员,称他们为帕默斯顿的同代人倒是合适。

史料批评的缺位:

原文照录即能呈现“客观”历史?

第二本由泰奥多尔·朱斯特完成的著作,是在参考了多本有关帕默斯顿的传记的基础上,引述了部分帕默斯顿的书信写成。中译本从1873年在布鲁塞尔出版的法语原作Les fondateurs de la monachie belge 12: Lord Palmerston译出。由于该书的中文译名并未体现这是一套丛书中的一本,出版前言中也未简要说明该书是比利时国家建构的叙事的一部分,不利于读者在阅读前抛开作者的爱国主义立场。朱斯特对布尔沃著作中对帕默斯顿的赞美照单全收之外,也增加了少量此前尚未面世的手稿,并且夹叙夹议。

第三本书的原作并没有出版时间、出版地点和出版社的信息,书名为Lord Palmerston on the Treaty of Washington。正文仅29页。内容均出自1842年的《伦敦晨报》。该书的重印本一般认为首版时间为1842年,但也只是推测,没有确切证据。相比前两册书中还能看到裁切史料,阐述评论的编者和作者的身份,这本小册子连编者信息都无法追溯。

不难发现,中译本《巴麦尊传》的编者实际上是按出版时间逆序排布了三本书。若以编者和罗恩侯爵的观点来看,或许第三本文摘更接近对帕默斯顿的理念的“客观”呈现,朱斯特的小书相比之下加工的痕迹最为显著,也就离“客观”表现生平更远。

情况确实如此吗?原文照录是否等于“客观呈现“?诚然,对历史研究而言,史料是最重要的,但占据史料只是研究的基础。从当代的眼光来看,可靠的历史书写需要通过比照各类史料,如政府档案,被帕默斯顿提及的人物在同一时期的记录和看法和相关研究之后,才能落笔写作。充满溢美之词、以传主留下的文献构成的“传记”尚未关闭粉丝滤镜,读者有必要对评述性的文字格外谨慎,也要了解文本是经过作者选择后得以照录的,不能根据留下的文本轻易得出结论。无论十九世纪的传记作者如何标榜自己的客观性,当下的读者还是需要明确“客观”、“真实”这些字眼在不同时代的定义不同。

中文本《巴麦尊传》的编辑能选择出版一位十九世纪英国首相的书信原文,对专业历史学者而言是件值得感谢的事。尤其,帕默斯顿书信和手稿的原文可读性很强,有生活色彩,并非只谈论政治。即便不是为了探寻“客观”历史,也是进入十九世纪英国贵族生活和贵族政治的入口。比如,帕默斯顿会建议家人把客厅的窗帘换下,用来修补破旧的椅子和沙发,再换上现代样式的窗帘,铺上耐脏的地毯,让房子看起来时髦些;甚至会赞许某位写信人买的墨水比其他人的深(第19页)。罗恩勋爵还留下了一些今人看来啼笑皆非的文字,例如帕默斯顿认为“一个人身高五英尺十英寸[约1.86米],我们即可初步假定这人的智商和头脑灵活性会大打折扣”(第72页)。

即便如此,译文中对个别术语对表述并不准确,例如将“保守党”误作“保守派”(第40页),将作者坎贝尔的父亲认定为第11代阿盖尔公爵(第134页,应为第8代),将老皮特译为“大皮特”(第199页)等等。三本原作的目标读者是熟谙政治人物和国家大事的知识阶层,对生活在21世纪的中国读者来说,里面身份不明的人物太多,译者多数没有说明,有些连全名都没有,也没有一篇介绍性短文概要说明帕默斯顿的经历作为参考资料,书后没有索引帮助读者比照三个文本中共同讨论的内容(尽管这是编者希望读者去做的事)。对不了解十九世纪英国政治的读者而言,大概只能囫囵吞枣。真要读懂其中细节的妙处,可能要花上不少时间做功课。这和多数读者买本传记消遣的预期可能就有些距离了。

延伸阅读

Lord Palmerstone on the Treaty of Washington ([n.pl.]: [n.p], 1842[?]).

Henry Lytton Bulwer, The Life of Henry John Temple, Viscount Palmerston: with Selections from His Diaries and Correspondence, 2 vols (London: Richard Bentley and Son, 1870).

Théodore Juste, Les fondateurs de la monachie belge 12: Lord Palmerston (Bruxelles: C. Muquardt, 1873).

Henry Lytton Bulwer, edited by Evelyn Ashley, The Life of Henry John Temple, Viscount Palmerston: with Selections from His Correspondence, Vol. 3 (London: Richard Bentley and Son, 1874).

Evelyn Ashley, The Life of Henry John Temple, Viscount Palmerston, 1846-1865: with Selections from His Speeches and Correspondence, 2 vols (London: Richard Bentley and Son, 1876).

Evelyn Ashley, The Life and Correspondence of Henry John Temple, Viscount Palmerston, 2 vols (London: Richard Bentley and Son, 1879).

Marquis of Lorne, Viscount Palmerstone, K.G. (New York: Harper & Brothers, 1892).

朱联璧

复旦大学历史学系

·END·

本文首发于《澎湃新闻·上海书评》,欢迎点击下载“澎湃新闻”app订阅。