一.引言

二、经济发展的水平

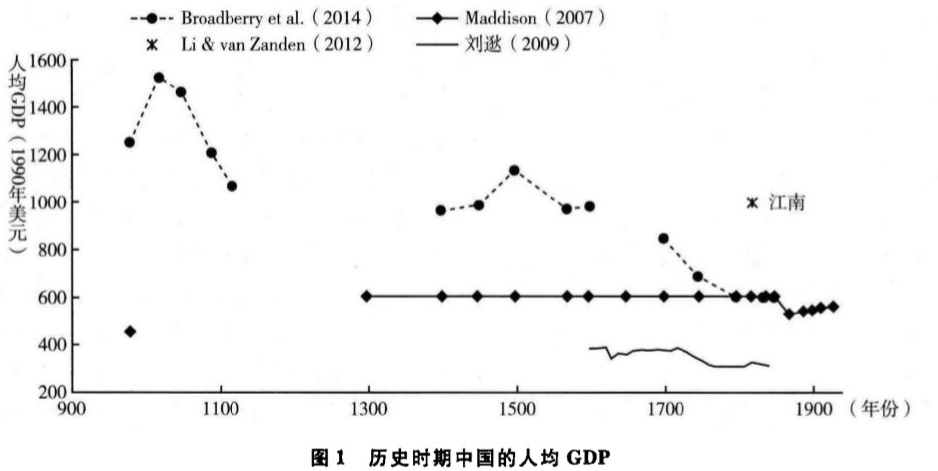

算的问题,但估算的成分较少,将其和同期的GDP估计参看是颇有必要的。如果逐渐积累的话,有不少微观的消费资料也值得重视。民国期间有不少深入的农户或城市工人消费调查,清代则有不少文人日记、日收支账等存留下来.,从中不仅可以窥见不同时期各个阶层的生活水平,还有助于校正GDP估计中对服务业等部门的设定。有了这些不同角度的资料,我们对经济水平及其变化的判断将会更加稳健。

算的问题,但估算的成分较少,将其和同期的GDP估计参看是颇有必要的。如果逐渐积累的话,有不少微观的消费资料也值得重视。民国期间有不少深入的农户或城市工人消费调查,清代则有不少文人日记、日收支账等存留下来.,从中不仅可以窥见不同时期各个阶层的生活水平,还有助于校正GDP估计中对服务业等部门的设定。有了这些不同角度的资料,我们对经济水平及其变化的判断将会更加稳健。

三、经济发展的模式

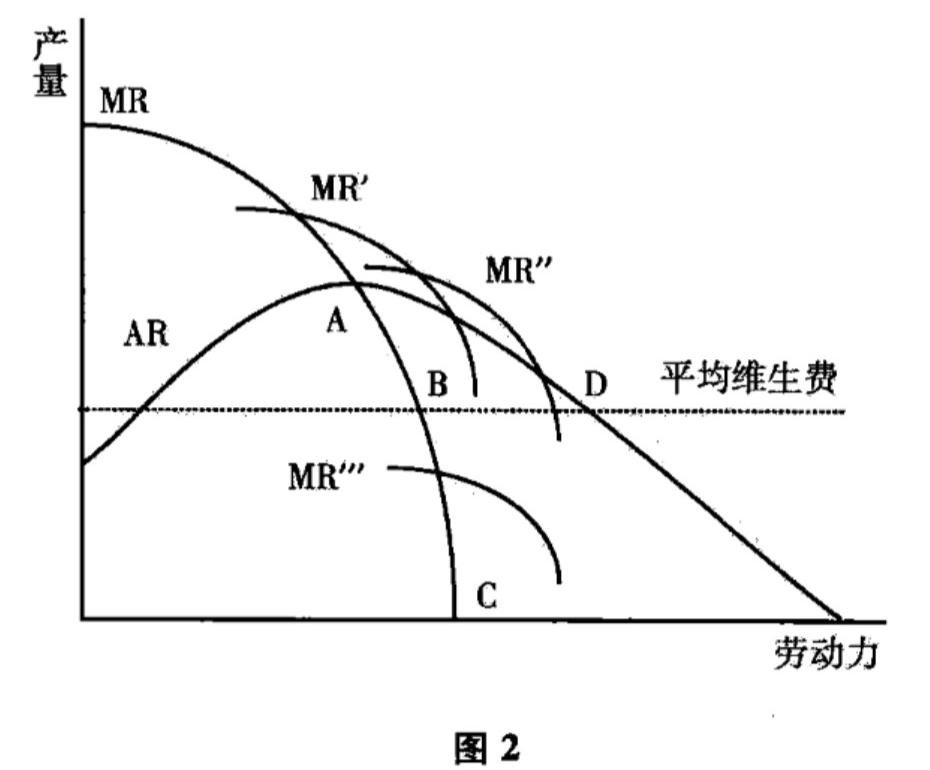

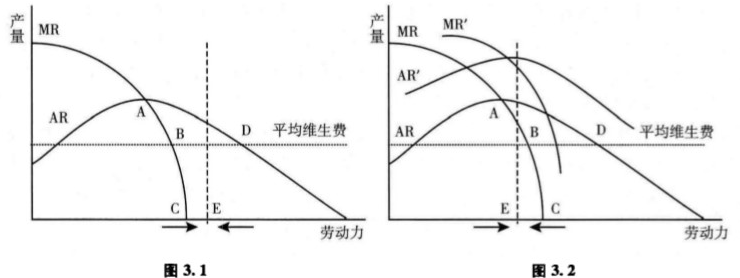

动生产率下降的家庭副业之发展来解释明清以后中国商品经济的发展,并将其归纳为不能带来人均产出提高的“内卷化”或“过密化”。然而,李伯重(Li,1998)仔细核算了精耕细作和棉桑种植等对清代江南农家生产的影响,认为这些Boserup式的发展提高了劳动生产率。彭慕兰(2003)对棉纺织业报酬的估算进一步支持了这一点。但黄宗智(2004)强调,无论如何,棉纺业各工序总计的平均日报酬率仍是下降的,这就意味着“内卷化”的模式仍然成立。李伯重(2010)在计算华亭一娄县的棉纺织劳动报酬、得到的劳均产值远低于农业工资时,亦引用了黄宗智的解释。然而,如上所述,劳动的边际报酬下降并不意味着生产效率的降低,后者对应的乃是同等劳动投入下的边际产出。以前述争论为例,有意义的是在给定的劳动力一资源比例下,有家庭副业相对没有家庭副业,那些闲工或妇幼劳动力的边际报酬能否有增长。倘若纺织业的平均报酬率虽比农业工资低,但比没有副业情况下的拾荒等农闲报酬率高,效率就仍是改进的。

动生产率下降的家庭副业之发展来解释明清以后中国商品经济的发展,并将其归纳为不能带来人均产出提高的“内卷化”或“过密化”。然而,李伯重(Li,1998)仔细核算了精耕细作和棉桑种植等对清代江南农家生产的影响,认为这些Boserup式的发展提高了劳动生产率。彭慕兰(2003)对棉纺织业报酬的估算进一步支持了这一点。但黄宗智(2004)强调,无论如何,棉纺业各工序总计的平均日报酬率仍是下降的,这就意味着“内卷化”的模式仍然成立。李伯重(2010)在计算华亭一娄县的棉纺织劳动报酬、得到的劳均产值远低于农业工资时,亦引用了黄宗智的解释。然而,如上所述,劳动的边际报酬下降并不意味着生产效率的降低,后者对应的乃是同等劳动投入下的边际产出。以前述争论为例,有意义的是在给定的劳动力一资源比例下,有家庭副业相对没有家庭副业,那些闲工或妇幼劳动力的边际报酬能否有增长。倘若纺织业的平均报酬率虽比农业工资低,但比没有副业情况下的拾荒等农闲报酬率高,效率就仍是改进的。

四、市场机制与效率

五、国家能力、社会控制及外生冲击

六、展望与建议

本篇文章来源于微信公众号: 行为政治经济学评论