▲ 张伯伟先生

历史上周边国家和地区的读书人,用汉字撰写了大量文献,其涉及范围几乎与“国学”相当,这些材料构成了长期存在于东亚世界的“知识共同体”,既向我们提出了许多新问题,也提供了在理论上和方法上继续探索的可能性。从这个意义上看,域外汉籍研究大致会经历三个阶段:

第一阶段是作为“新材料”的域外汉籍,主要是文献的收集、整理和介绍。第二阶段是作为“新问题”的域外汉籍,主要是就其内容所蕴含的问题作分析、阐释。第三阶段是作为“新方法”的域外汉籍,针对文献特征探索独特的研究方法。目前的总体状况大概在一二之间,少数论著在二三之间。当然,所谓“三阶段”,只是就其总体趋向而言,其中必定有所交叉,并非取代关系。

一、域外汉籍研究前史

李资义等还自宋,奏云:“帝闻我国书籍多好本,命馆伴书所求书目录授之。乃曰:‘虽有卷第不足者,亦须传写附来。’凡一百二十八种。”[2]

▲ 《高丽史》(亚细亚文化社1983年版)

这里所访求的是中国佚书。又《通文馆志》卷九记载,肃宗四年(康熙十七年,1678),清使“求观东国文籍,赍去石洲、挹翠、荷谷、玉峰、兰雪、圃隐等集,《正气歌》、《桂苑笔耕》、《史略》、《古文真宝》及近代墨刻法帖,东人科体表赋诗论十二篇”[3],这里访求的“东国文籍”,除了东人所撰著者,还包括中国书籍的东国刻本。

域外汉籍进入中国,当然多少也会受到一些评论。但除了汉传佛教典籍部分[4],历史上中国人对于它们的认识,往往是从展现本国“文教之盛”或“礼失而求诸野”的心理出发。如况周颐《蕙风词话》卷五评论越南阮绵审《鼓枻词》和朝鲜朴誾《撷秀集》云:“海邦殊俗,亦擅音阕,足征本朝文教之盛。”[5]就是一例。二十世纪初以来,学术开始由传统向现代转型,学者尤其重视新材料的发现。胡适当年强调用科学的方法整理国故,而所谓“科学的方法”,其实就是西洋人做学问的方法,重心之一就是找材料。傅斯年1928年在《历史语言研究所工作之旨趣》中说:“西洋人作学问不是去读书,是动手动脚到处寻找新材料,随时扩大旧范围,所以这学问才有四方的发展,向上的增高。”[6]这一观念其实来自于十九世纪中叶以下的德国,他们改变了十八世纪对单纯博学多闻的追求和赞赏,使得原创研究成为新时代的“学术意识形态”,所以特别重视古典语文学和历史学[7],也因此而特别重视新材料,这就是傅斯年所接受的德国学术影响。陈寅恪在1934年写的《王静安先生遗书序》中,总结了以王氏为代表的学术典范,其中之一就是“取异族之故书与吾国之旧籍互相补正”[8],“异族之故书”就不排除域外汉籍。又如胡适在1938年9月2日给傅斯年信中,言及他在同年八月苏黎士举办的史学大会上宣读的《近年来所发现有关中国历史的新资料》(Recently Discovered Material for Chinese History)中,提到“日本朝鲜所存中国史料”[9],其中绝大部分都是汉文史料。近几年出版的《青木正儿家藏中国近代名人尺牍》[10]一书,收录了胡适、周作人、王古鲁、赵景深、傅芸子等人的信件,其中就不乏对日本所藏汉籍的调查与求购。域外汉籍史料虽然已经引起当时一些有识之士的注意,但总体说来,其价值和意义远远未能得到学术界的普遍认识和重视。而在中国的周边国家和地区,由于近代西洋学术的大举进入和民族意识的觉醒乃至民族主义的高涨,汉籍受到了空前的冷落。对于国文学研究者来说,虽然本国文学史上存在大量的汉诗文,但因为是用汉字撰写,所以难为“国粹”,被视为不能真正代表本民族的呼声。小岛宪之是日本汉文学专家,他在1968年的一部以《国风暗黑时代的文学》命名的著作自序中,将书名解释为“换言之,即研究平安初期汉风讴歌时代的文学”[11]。这里的“国风”即“日本风”,在他的眼中,“汉风”是不能代表“国风”的。同样,在韩国学者撰写的本国文学史中,汉文学或缺席,或仅作点缀,汉文学研究风气之式微也就可想而知了。

中国传统的研究学术史的方法,无不以“考镜源流,辨章学术”悬为标准与鹄的,所以,回顾域外汉籍的研究史,我们也会很自然地把目光追溯到久远的过去,有时还会为今日的工作寻找一个堂皇的祖先。但学术史上称得起一种新学术的兴起,必然要有新材料、新问题、新理论和新方法,而不仅仅是出于一二名公巨子的偶然关注,或是某个概念的无意触及,所以,对于域外汉籍的研究,我只能把以上部分看作“前史”。

二、作为新材料的域外汉籍

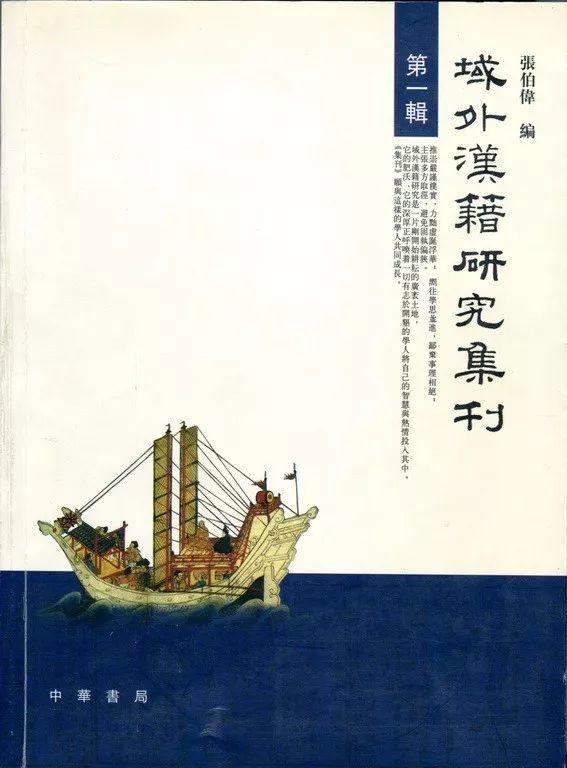

全球各地有关域外汉籍之研究,系自1980年代起在各国各地纷纷展开,如联合报国学馆自1986年起所举办之“中国域外汉籍国际学术研讨会”,至1995年,共计举办了10次。而南京大学则于2000年正式成立了“域外汉籍研究所”,这是全球首设之专门研究机构,目前已出版《域外汉籍研究集刊》、《域外汉籍研究丛书》,该所系有系统的针对域外汉籍的传布、文献整理、文化交流、研究领域及对汉文化之意义等面向进行研究与学术交流。[12]

▲ 张伯伟先生在第二次域外汉籍研究国际学术研讨会上做主旨发言

日本九州岛大学大学院人文科学研究院教授静永健指出:

学术研究本来就没有“国境线”!然而在现实之中,与研究日本文学的学者一样,研究本国文学的中国学者们,也同样陷入了一种被种种无形的“国境线”封锁了视野的迷茫之中。正是在这种学术背景之下,中国大陆兴起了一种新的中国学研究方法。这就是南京大学域外汉籍研究所所长张伯伟教授提出的“域外汉籍研究”。我个人认为,这是建立在批判传统“只关注本国文学与文献资料”的研究方法基础之上、一个试图打破学术研究之“国境线”的崭新的研究理念。[13]

法国国家科学研究中心研究员陈庆浩也指出:

汉文化整体研究观念是上世纪八十年代初我在台湾提出来的,到现在也快三十年了。自观念提出到现在,回顾起来可分成前后两个阶段。第一阶段是观念的传播和古文献的整理与研究,通过举办国际会议、编纂目录和域外汉文献的整理和研究开展的。……2000年,南京大学建立“域外汉籍研究所”,可以看成是域外汉籍研究一个新时代的开始。2005年起创办《域外汉籍研究集刊》,主编《域外汉籍资料丛书》和《域外汉籍研究丛书》,形成了一个完整的域外汉籍研究系统,发展未可限量。大陆近年已有很多研究机构或个别学者,进行相关资料整理或研究,又出版了多种书目、丛书及研究论文,使域外汉文献之整理与研究成为一个新兴的学科,展望未来将有更好的发展。[14]

这大致概括了自上世纪八十年代以来的研究趋势,其论述重点都放在文献的整理和出版。

事实上,在域外汉籍研究的初始阶段,人们主要是从“新材料”的意义上去认识和理解的。我们不妨以1986年“第一届中国域外汉籍国际学术研讨会”为例,在会议论文集的《编者弁言》中,大致归纳了会议论文的若干主题,它们集中在以下几方面:1、域外汉籍的流传、出版与版本;2、域外汉籍的现存情形与研究概况;3、域外汉籍的史料价值以及中国与东亚各国的关系。编者特别指出:“这些学术论著多是以往汉学家们不曾注意,或是根本生疏的。”[15]二十多年前,我在《域外汉诗学研究的历史、现状及展望》一文中提出:“当务之急是文献的整理和出版,……中国学者应该积极地投入于对基本文献的收集、考辨工作中去。”[16]十多年前,我在《域外汉籍研究集刊》的“发刊词”中,特别揭橥了《集刊》的宗旨,即“重视以文献学为基础的研究”[17]。不难看出,这里强调的都是“新材料”。所以,多年前有一位前辈学者听说我关注域外汉籍,曾经有此一问:“还能找到一本像《文镜秘府论》那样的书吗?”言外之意是,如果能找到类似性质的书,域外汉籍还有点意思,否则恐怕是浪掷精力。《文镜秘府论》是日本平安时代空海大师自唐归国后,应学习汉诗的后生辈之请,根据他在唐代收罗的诗学文献(主要是诗格)编纂成书。由于其中的很多材料在中国已经亡佚,所以在文献上有特殊的价值。多年前我编撰《全唐五代诗格汇考》,就曾经充分利用了这本书的材料(当然还利用了其它材料,如日本平安时期的抄本等)。在这位前辈学者的心目中,域外汉籍的意义主要属于“新材料”,这也是直到今天很多人仍然秉持的看法。而在中国,对域外汉籍研究持否定态度的人,也会站在“材料”的立场,认为那些汉文学作品水平不高,因此也谈不上有多少研究价值。

▲ 《域外汉籍研究集刊》第一辑

学术研究要重视材料,这是毫无疑问的,但新材料的发现和运用应该得到学术工作者更多的重视,也是天经地义的。正是在这个意义上,陈寅恪说出了那一段学术界耳熟能详的名言:

一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士,得预于此潮流者,谓之预流。其未得预者,谓之未入流。此古今学术史之通义,非彼闭门造车之徒,所能同喻者也。[18]

对于这段话,学界的注意力往往集中在“新材料”而忽略了“新问题”,我想要说的是,如果缺乏“新问题”,即便有无穷的“新材料”,也形成不了“时代学术之新潮流”。甚至可以说,如果没有新问题,新材料照样会被糟蹋。梅曾亮在《答朱丹木书》中说:“文章之事莫大于因时。……使为文于唐贞元、元和时,读者不知为贞元、元和人,不可也;为文于宋嘉祐、元祐时,读者不知为嘉祐、元祐人,不可也。”[19]文学创作如此,学术研究也是如此。如果今天的杜诗研究,在问题的提出、资料的采撷、切入的角度以及最终的结论,与二十年前、五十年前没有多大差别的话,这种研究的价值如何就很有疑问了。由于域外汉籍是以往学者较少注意者,因此,其中就蕴含了大量值得提炼、挖掘的新问题。所以,这一研究若想获得长足的进步,必然要从“新材料”的阶段向“新问题”“新方法”转变。

三、蕴含新问题的域外汉籍

新问题从何而来?当然离不开文献的阅读。但问题的提出也有一个契机,可以从不同文献的比较而来,也可以由西洋学术的刺激而来。

熟悉禅宗史的人都知道,唐代虽然有南北分宗,但在南宗内部的五家分灯,却没有多少对立和冲突。然而宋代禅林宗派意识较强,禅宗内部的争斗(当然也有融合)比较激烈,经过一番较量,到了南宋,基本上就是临济宗和曹洞宗并传,而以临济宗的势力尤为壮大。在中国,其争斗一直延续到清代[20];而在日本,荣西和道元分别从南宋将临济宗和曹洞宗传入,同时也将两者的争斗带入。由于临济宗的影响多在幕府将军,曹洞宗的影响多在民间层面,故有“临济将军,曹洞土民”之说。当我们阅读日僧廓门贯彻《注石门文字禅》,并了解其生平之后,自然就会产生如下问题:一个曹洞宗的门徒怎么会去注释临济宗的典籍?这个问题并非强加,廓门贯彻在书中就曾设一道友质问:“师既新丰末裔,讵不注洞上书录而钻他故纸乎?”[21]“新丰末裔”指曹洞宗徒,“洞上书录”指曹洞宗典籍,“故纸”在禅宗的语汇中,不仅是旧纸,而且是脏纸[22],这里用来代指临济宗著作《石门文字禅》,表达的是同样意思。如果结合廓门之师独庵玄光的描述:“今日日域洞济两派之徒,各夸耀所长,更相毁辱。”“两派之不相容,如水火之不同器。”[23]廓门的学术眼光和宗派观念就更需深究,其学术渊源如何?其观念的产生背景如何?其学术意义又如何?便都是值得探讨的新问题。[24]

自宋代开始,《孟子》由子部上升到经部,陈振孙《直斋书录解题》云:“今国家设科取士,《语》、《孟》并列为经。”[25]至朱熹为之集注,影响深远。朱熹的注释,不仅发挥义理,而且注重文章的章法和语脉,这对于明、清时代用文章学眼光考察《孟子》影响很大。就《孟子》本身来说,在汉代思想界和文学界起了很大作用[26],朱熹的注释在此基础上更加推波助澜。朝鲜时代的儒者和文人都十分尊孟,在思想界和文学界的影响较中国更甚。儒者阐释《孟子》常注重文势语脉,文人写作文章常借用《孟子》的思想资源。然而同样是这一部儒家经典,在日本却大不受欢迎。谢肇淛《五杂组》曾记载一则荒唐传说:“倭奴亦重儒书,信佛法,凡中国经书皆以重价购之,独无《孟子》,云有携其书往者,舟辄覆溺。此亦一奇事也。”[27]相似的内容也见载于日本藤原贞干的《好古日录》和桂川中良的《桂林漫录》中。日本汉文学受《孟子》影响极小,像斋藤正谦《拙堂文话》中对《孟子》高调表彰的议论极为罕见。越南之有儒学,始于东汉末年的士燮任交趾太守。汉代的《孟子》注有三家,即赵岐、郑玄和刘熙,后二者已佚。刘熙曾避地交州,其《孟子注》在当地也有流传。李朝圣宗神武二年(1070)修建文庙,塑周公、孔子、孟子像。仁宗太宁四年(1075)开科取士,考儒家经典。后黎朝考试第一场内容以《四书》为主,只有《孟子》是必考者。这些不同,无论是中韩越之间的小异,还是日本与中韩越之间的巨差,原因何在?意义如何?都值得作深入探讨。

▲ 张伯伟先生编著的部分图书

有些问题是受到西洋学术的刺激。自二十世纪七十年代以来,关于“文学典范”或“文学经典”的问题,在欧美理论界成为讨论的热点。从九十年代开始,这一问题也受到中国学术界的广泛关注。上世纪欧美理论界对于经典问题的热议,引起了对文学典范的修正(Canon transformation),其背景就是二十世纪后期对多元文化的关注和评价。对西方文学史上的典范发出挑战的最强音主要来自两方面:性别和族群。前者是女性主义者,后者是非裔少数种族的评论家,他们纷纷发表了众多火药味十足的宣言和挑战性强劲的论著,并且在一定范围内和一定程度上取得了成功[28],以至于在传统文学典范的捍卫者哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)看来,这些女性主义者、非洲中心论者等都属于“憎恨学派”(school of resentment)的成员[29],因为其目的皆在于对以往文学经典的颠覆。如果回看十六世纪末、十七世纪初的朝鲜女性文学,在与拥有悠久的文学典范并占据主流话语权的中国相对应的场合,要通过何种途径才能建立起自身的文学典范?这与二十世纪后期的西方在“拓宽经典”(the opening-up of the canon)的道路上所发出的尖锐的、神经质的喊叫,或是犀利的冷嘲热讽和高傲的“对抗性批评”(antithetical criticism)有何不同?我们看到,从十七世纪到二十世纪的三百多年间,许兰雪轩作为朝鲜女性文学的典范,确立了她的文学史地位,其声誉也向东西方辐射,特别是在中国受到了热情而高度的礼赞。明人潘之恒指出:“许景樊,夷女,尚擅誉朝鲜,夸于华夏。”[30]“夷女”之称,便涵括了女性和少数族群。如果我们不拘泥于含有偏见意味的“夷女”称谓,而是具体考察其“擅誉朝鲜,夸于华夏”的过程,就很容易发现,当这样一个文学典范出现在中国文人的面前时,她得到了真诚而一贯的慷慨赞美。就总体而言,他们既不是挟主流权威之势的打压,也不是以居高临下的方式施恩;既没有男女之间的性别之战,也没有中外之间的种族排斥[31]。而这一点,也许正是汉文化圈中文学典范建立的东方特色。在二十一世纪充满性别、族群以及不同文明之间的紧张、对立的今天,重温历史,我们也许能够对汉文化的价值和意义拥有更多的认同和肯定,也能够从域外文学典范的形成中得到一些有益的启示。这一类问题和视角,就是由西洋学术的刺激引导而来的。

▲ 허난설헌(許蘭雪軒,1563-1589)像

从以上举例中不难看到,无论是通过阅读文献还是由西洋学术的刺激,都能产生新的问题,而只要将问题置于东亚视野之下,也就会别有一番意味。在这里,最需要的是整体眼光。由于我们处理的新问题,往往也是过去的理论和方法难以圆满解决的,由此也就势必导向下一个阶段——“新方法”。

四、提炼新方法的域外汉籍

▲ 张伯伟先生主编的《域外汉籍研究集刊》

就域外汉籍的研究而言,我曾经提出“作为方法的汉文化圈”,试图在方法论上有所推进[41]。“汉文化圈”可以有不同的表述,比如“东亚世界”、“东亚文明”、“汉字文化圈”等等,作为该文化圈的基本载体就是汉字。以汉字为基础,从汉代开始逐步形成的汉文化圈,直到十九世纪中叶,积累了大量的汉籍文献,表现出大致相似的精神内核,也从根柢上形成了持久的聚合力。以汉字为媒介和工具,在东亚长期存在着一个知识和文化的“文本共同体”或曰“文艺共和国”[42]。尽管从表面构成来说,它似乎是一个松散的存在,但实际上是有一条强韧的精神纽带将他们联系在一起。值得重视的是,这样一个共同体或共和国中的声音并不单一,它是“多声部的”甚至是“众声喧哗的”。如果说,研究方法是研究对象的“对应物”,那么,“作为方法的汉文化圈”的提出,与其研究对象是契合无间的。

作为方法的汉文化圈,以我目前思考所及,大致包括以下要点:其一,把汉文献当作一个整体,从文字到图像。即便需要分出类别,也不以国家、民族、地域划分,而是以性质划分。比如汉传佛教文献,就包括了中国、朝鲜半岛、日本以及越南等地佛教文献的整体,而不是以中国佛教、朝鲜佛教、日本佛教、越南佛教为区分。无论研究哪一类文献,都需要从整体上着眼。其二,在汉文化圈的内部,无论是文化转移,还是观念旅行,主要依赖“书籍环流”。人们是通过对于书籍的直接或间接的阅读或误读,促使东亚内部的文化形成了统一性中的多样性。其三,以人的内心体验和精神世界为探寻目标,打通中心与边缘,将各地区的汉籍文献放在同等的地位上,寻求其间的内在联系。其四,注重文化意义的阐释,注重不同语境下相同文献的不同意义,注重不同地域、不同阶层、不同性别、不同时段上人们思想方式的统一性和多样性。诚然,一种方法或理论的提出,需要在实践中不断进行完善、补充和修正,其学术意义也有待继续发现、诠释和阐扬。因此,我期待更多的学者能够加入到探索的行列中来。

所有的方法背后都有一个理论立场。“作为方法的汉文化圈”的理论立场是:首先,将域外汉籍当做一个整体,不再以国别或地区为单位来思考问题;其次,从东亚内部出发,考察其同中之异和异中之同;第三,特别注重东亚内部和外部的相互建构,而不再是单一的“中华中心”、“西方中心”或“本民族中心”。这样的理论立场,所针对的是以往的研究惯性,其表现如下:

▲ 张伯伟《作为方法的汉文化圈》(中华书局,2011年)

中国有一个根深蒂固的观念,就是把周边国家的文化仅仅看成是中国文化的延伸。从宋人刊刻朴寅亮、金觐的诗文为《小华集》开始,“小华”就是对应于“大中华”而言的。日本著名汉学家神田喜一郎有一部《日本填词史话》,但其书正标题却是《在日本的中国文学》[43],他在序言中还明确自陈,此书所论述者是“在日本的中国文学,易言之,即作为中国文学一条支流的日本汉文学”。所以,在这一领域中最热门的话题也往往是“影响研究”。

“影响研究”是十九世纪比较文学法国学派所强调的方法,虽然在理论阐释上会强调“两种或多种文学之间在题材、书籍或感情方面的彼此渗透”[44],但在研究实践中,注重的仅仅是接受者如何在自觉或非自觉的状况下,将自身的精神产品认同于、归属于发送者(或曰先驱者)的系统之中。由于十九世纪法国文学的伟大成就和在欧洲的垄断性地位,这一比较文学研究的结果也就单方面强化了其自身的辉煌。

十九世纪中叶以来,西方列强对东亚造成了极大的侵略和压迫,此后西方汉学家或东方学家大致搬用了英国历史学家汤因比(Arnold J. Toynbee)在其《历史研究》(A Study of History)中所归纳的“挑战—响应”模式,用于他们的东方研究之中。在这里,“挑战”的一方是主动的、主导的,“响应”的一方是被迫的、无奈的。有能力应对西方文明的挑战,这一文明就有继续生存的机会(当然也要将光荣奉献给挑战者);反之,若无力应战或应战乏力,这一文明的宿命就是走向灭亡,这一地区的出路就是“归化”西洋。

上述研究趋向,从本质上来说,都隐含着一种文化帝国主义的理论立场(尽管很多时候是无意识的)。“大中华”观念是“中华中心”,“影响研究”是“法兰西中心”,“挑战—响应”模式则是“欧洲中心”。更需要指出的是,东亚知识分子在这一过程中,也自觉不自觉地“自我东方化”,他们在研究近代东亚的历史文化时,往往采用了同样的方法和眼光。用“挑战—响应”的模式从事研究的弊端,主要在于这是以发送方或曰挑战方为中心的。在十九世纪中叶以前的东亚,这样的研究强化了“中华主义”;在十九世纪中叶以后的世界,这样的研究强化了“欧洲中心”。它们都是以较为强势的文化轻视、无视甚至蔑视弱势文化,后者或成为前者的附庸,而前者总能显示其权威的地位。

于是就有了另一种趋向,从本质上说是属于民族主义的。在文学研究中,就是强调所谓的“内在发展论”。从二十世纪七十年代以来的韩国文学史著作,大多都在强调本国文学自身的独立发展,而完全割裂了与与外在的、特别是与中国文学的关系。正如韩国崔元植教授的叹息:“近来越发切实地感受到我们社会对中国、日本的无知,其程度令人惊讶。”[45]而在中国学术界,与对西方学术的模仿或抗拒相映成趣的,就是对于东亚的漠视。韩国学者白永瑞曾提出过这样的问题:在中国有“亚洲”吗?在他看来:“中国的知识分子缺少‘亚洲性的展望’,尤其缺乏把中国放在东亚的范围里来思考问题的视角。中国要直接面对世界的观念很强烈,可是对周围邻邦的关心却很少。”[46]中国学者孙歌指出:“就中国知识分子而言,一个似乎是自明的问题却一直是一个悬案:我们为什么必须讨论东亚?而对于东亚邻国的知识分子而言,中国知识分子的这种暧昧态度则被视为‘中国中心主义’。”[47]

最近二十年间,在欧美人文研究领域中影响最大的恐怕要数“新文化史”。它抛弃了年鉴派史学宏大叙事的方式,强调研究者用各种不同文化自己的词语来看待和理解不同时代、不同国族的文化,在一定程度上改变了“欧洲中心论”的固定思路,提倡用“文化移转”取代“文化传入”,后者强调的是主流文化单方面的影响,而前者强调的是两种文化的互惠[48]。在东方,沟口雄三提出了“作为方法的中国”,“想从中国的内部结合中国实际来考察中国,并且想要发现一个和欧洲原理相对应的中国原理”[49],并且以李卓吾、黄宗羲的研究为个案,为明代中叶到清代中叶的中国思想史勾画出一条隐然的线索,实际上是提出了另外一种解读历史的思路。而直到2006年,有些中国学者还认为沟口这样的思维方式是“在关注内部线索时否定作为主流的外部线索,这样书写下来的历史只能是片面的、丢掉基本事实的历史”,甚至说“如果没有鸦片战争、甲午战争、十月革命的外来刺激,一百个黄宗羲也没有用”[50]。这可以说是长期陷入“挑战—响应”模式中的后果。

▲ 张伯伟《东亚汉文学研究的方法与实践》(中华书局,2017年)

基于以上的思考,我提出“作为方法的汉文化圈”,并将这一理念付诸实践。它期待一方面破除文化帝国主义的权势,一方面又能打开民族主义的封闭圈。然而这只是希望对研究现状有所改善,并不奢望开出包治百病的良方。在这个意义上,我很欣赏法国学者安托万·孔帕尼翁对于理论的态度:“文学理论是一种分析和诘难的态度,是一个学会怀疑(批判)的过程,是一种对(广义上的)所有批评实践的预设进行质疑、发问的‘元批评’视角,一个永恒的反省:‘我知道什么?’”[51]兹援以为本文的结束。

(作者单位:南京大学域外汉籍研究所)

【本文原刊《古代文学前沿与评论》(第一辑),第55-70页。原创内容如需转载,须经本刊编辑部授权。】

[1] 市河宽斋《与川子钦》,载市河三阳编《宽斋先生余稿·宽斋漫稿》,游德园1926年版,第105页。案:关于《全唐诗逸》的编纂,蔡毅《市河宽斋与〈全唐诗逸〉》一文有详细考论,收入其《日本汉诗论稿》,中华书局2007年版,可参看。

[2] 《高丽史》卷十,亚细亚文化社1983年版,第212页。案:关于朝鲜文献中这一记载的研究,参见屈万里《元佑六年宋朝向高丽访求佚书问题》,载《东方杂志》复刊第8卷第8期,1975年。

[3] 《通文馆志》卷九“纪年”,韩国明昌文化社1991年据日本总督府1944年版影印版,第134页。

[4] 如宋僧遵式《方等三昧行法序》云:“山门教卷自唐季多流外国,或尚存目录,而莫见其文,学者思之,渺隔沧海。《方等三昧行法》者,皇宋咸平六祀,日本僧寂照等赍至,虽东国重来,若西乾新译。”《大藏经》,第46册,第943页。案:此类事至今未绝,如上海古籍出版社便有“日藏佛教孤本典籍丛刊”,陆续印行。

[5] 《蕙风词话人间词话》合刊本,人民文学出版社1960年版,第124页。

[6] 《傅斯年全集》,联经出版事业公司1980年版,第4册,第258页。

[7] 参见彼得·沃森(Peter Watson)《德国天才》(The German Genius)第二卷第三编第十章,王志华译,商务印书馆2016年版,第5—24页。

[8] 《金明馆丛稿二编》,上海古籍出版社1980年版,第219页。

[9] 王汎森辑《史语所藏胡适与傅斯年来往函札》之(十七),载《大陆杂志》第93卷第3期,1996年9月。

[10] 张小钢编注,大象出版社2011年版。

[11] 《国风暗黑时代の文学》上,塙书房1968年版,第1页。

[12] 刘春银《提要之编制:以〈越南汉喃文献目录提要〉暨〈补遗〉为例》,载《佛教图书馆馆刊》第46期,2007年12月。

[13] 载《东方》第348号,日本东方书店,2010年2月。

[14] 陈庆浩《汉文化整体研究三十年感言》,载《书品》2011年第5期。

[15] 《第一届中国域外汉籍国际学术会议论文集》,台北联合报文化基金会国学文献馆1987年版,第1—2页。

[16] 载蒋寅、张伯伟主编《中国诗学》第三辑,南京大学出版社1995年版,第4页。

[17] 《域外汉籍研究集刊》第一辑“卷首”,中华书局2005年版。

[18] 《陈垣敦煌劫余录序》,《金明馆丛稿二编》,第236页。

[19] 《柏枧山房诗文集》卷二,上海古籍出版社2005年版,第38页。

[20] 参见陈垣《清初僧诤记》卷一“济洞之诤”,《励耘书屋丛刻》,北京师范大学出版社1982年影印本,下册,第2407—2444页。

[21] 《跋注石门文字禅》,张伯伟等点校《注石门文字禅》,中华书局2012年版,下册,第1727页。

[22] 比如,唐代的德山宣鉴禅师把佛教经典比作“鬼神簿,拭疮疣纸”(《五灯会元》卷七),宋代兴化绍铣禅师说:“一大藏教,是拭不净故纸。”(《五灯会元》卷十六)唐代古灵神赞禅师更说:“钻他故纸,驴年去!”(《五灯会元》卷四)

[23] 《独庵玄光护法集》卷二《自警语》上,日本驹泽大学图书馆藏本。

[24] 参见张伯伟《廓门贯彻〈注石门文字禅〉謭论》,原载《域外汉籍研究集刊》第四辑,中华书局2008年版,后收入张伯伟《作为方法的汉文化圈》一书,中华书局2011年版。

[25] 《直斋书录解题》卷三“语孟类”,上海古籍出版社1987年版,第72页。

[26] 参见庞俊《齐诗为孟子遗学证》,载《四川大学季刊》第一期文学院专刊,1935年;蒙文通《汉儒之学出于孟子考》,载《论学》第三期,1937年3月;王国维《玉溪生年谱会笺序》,收入《观堂集林》卷二十三;曹虹《孟子思想对汉赋的影响》,收入其《中国辞赋源流综论》,中华书局2005年版。

[27] 谢肇淛《五杂组》卷四,上海书店出版社2001年版,第86页。

[28] 比如在《哥伦比亚美国文学史》中,增加了不少女性和少数种族作家的篇幅,更改了过去美国文学史的版图。又比如《诺顿女性文学选集》和《诺顿非裔美国文学选集》等权威选本的编辑出版,建构了新的文学经典的阵容。而对于女性和非裔作家的研究,也堂而皇之地进入了大学的课程,拓宽了经典的名单。参见金莉《经典修正》,载《西方文论关键词》,外语教学与研究出版社2006年版,第294—305页。

[29] 《西方正典》,江宁康译,译林出版社2005年版,第14页。

[30] 《吴门范赵两大家集叙》,《明文海》卷三百二十六,《四库全书》本,台湾商务印书馆版。

[31] 孙康宜在《明清文人的经典论和女性观》(载《江西社会科学》2004年第2期,第206—211页)一文中,曾略微比较了明清文人与十九世纪英国男性作家对女性作家的态度,前者是对才女的维护,后者是对女作家的敌视或嘲讽,可参看。

[32] 《十驾斋养新录序》,陈文和编《钱大昕全集》第七册,江苏古籍出版社1997年版,第1页。

[33] 《中国学研究者之任务》,J.H.C.生译,原载《新青年》第3卷第3号,1917年5月,此据李孝迁编校《近代中国域外汉学评论萃编》,上海古籍出版社2014年版,第79—80页。

[34] 曹伯言整理《胡适日记全编》1917年7月5日,安徽教育出版社2001年版,第2册,第614页。

[35] 傅斯年《论伯希和教授》,原载《大公报》1935年2月19、21日,此据《近代中国域外汉学评论萃编》,第307页。

[36] 《王静安君を忆ふ》,原载《艺文》第十八年第八号(1927年8月),后收入其《支那学文薮》,みすず书房1973年版。此据周先民译《中国学文薮》,中华书局2011年版,第384—385页。

[37] 蒋天枢《陈寅恪先生编年事辑》(增订本)附录二,上海古籍出版社1997年版,第222页。

[38] 卞僧慧《陈寅恪先生欧阳修课笔记初稿》,载刘东主编《中国学术》第二十八辑,商务印书馆2011年版,第2页。

[39] 《吾国学术之现状及清华之职责》,《金明馆丛稿二编》,第318页。

[40] 《冯友兰中国哲学史下册审查报告》,《金明馆丛稿二编》,第252页。参见张伯伟《现代学术史中的“教外别传”——陈寅恪“以文证史”法新探》,载《文学评论》2017年第3期。

[41] 参见张伯伟《作为方法的汉文化圈》,载刘梦溪主编《中国文化》2009年秋季号;《再谈作为方法的汉文化圈》,载《文学遗产》2014年第2期。作为这一理念的实践,还可以参见张伯伟《作为方法的汉文化圈》,中华书局2011年版;《东亚汉文学研究的方法与实践》,中华书局2017年版。

[42] 日本学者高桥博巳撰有《東アジアの文芸共和国—通信使·北学派·蒹葭堂—》(新典社2009年版)一书,在某种程度上揭示了上述意义。

[43] 《日本における中国文学》,二玄社1965年版。

[44] 基亚《比较文学》第六版,颜保译,北京大学出版社1983年版,第4页。

[45] 崔元植《“民族文学论”的反省与展望》,收入《文学的回归》,崔一译,延边大学出版社2012年版,第94页。

[46] 〔韩〕白永瑞《思想东亚——朝鲜半岛视角的历史与实践》,生活·读书·新知三联书店2011年版,第114页。

[47] 孙歌《我们为什么要谈东亚——状况中的政治与历史》,生活·读书·新知三联书店2011年版,第27页。

[48] 这一观点最初由古巴社会学家费尔南德·奥尔蒂斯(Fernando Ortiz)提出,受到“新文化史”学者的赞赏,如彼得·伯克(Peter Burke)对此阐发道,这一转变的“理由是作为文化碰撞的结果不只是所谓的‘赠与者’(似当为‘受赠者’)发生变化,而是两种文化都发生了变化。……这种反向的文化传入,也就是征服者被征服的过程”。见《文化史的风景》(Varieties of Cultural History)第十二章,丰华琴、刘艳译,北京大学出版社2013年版,第232页。

[49] 〔日〕沟口雄三《日本人视野中的中国学》(《作为方法的中国》),李苏平、龚颖、徐滔译,中国人民大学出版社1996年版,第94页。

[50] 刘再复《相关的哲学、历史、艺术思考——与李泽厚对谈选编》四“对沟口雄三亚洲表述的质疑”(2006),《李泽厚美学概论》,香港天地图书公司2010年版,第175页。

[51] 〔法〕安托万·孔帕尼翁《理论的幽灵:文学与常识》(Le démon de la théorie: Littérature et sens commun),吴泓渺、汪捷宇译,南京大学出版社2017年版,第15页。

▲ 《高野大师(空海)行状图画》卷二《大师入唐事》

本篇文章来源于微信公众号: 尔雅国学报