蔡鸿生 海洋史研究

人类从陆地走向海洋,就是以海舶为载体,进入一个全新的生活空间。舶人必须掌握新的生活技能,养成新的生活习惯,采取新的生活方式,才能实现从居民到船民的转变,在惊涛骇浪中有所作为。历史研究应当以人为本,陆上如此,海上也是如此。对海洋史来说,研究海舶的航行生活,并不是可有可无,更不是节外生枝,而是题中应有之义。当然,这方面的课题,涉及海洋学、人类学和历史学的交融会通,非三言两语所能济事。本文并非论纲,只是尝试性的浅议,倘有微获小识,也不敢自诩为言人所未言。

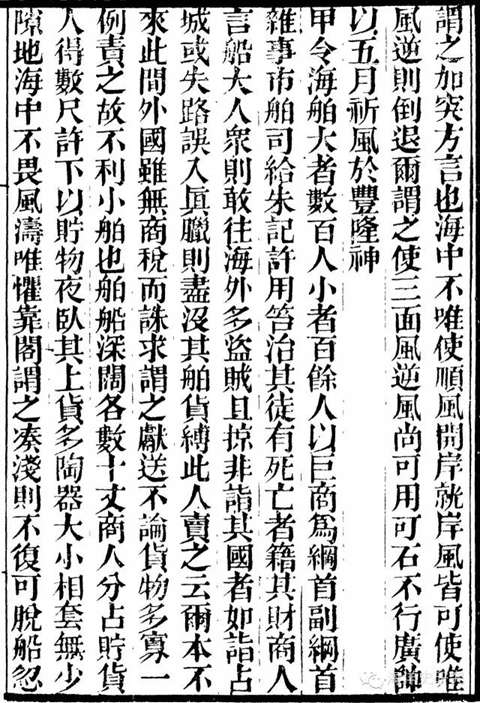

一艘放洋的海舶,犹如一个浮动的社区,杂而不乱。乌合之众,出不了海。舶上的人群组合,是结构性的,也是功能性的,体现了航行生活的社会分工。纲首是一舶之长,其下有副纲首,以及事头(总管)、火长(掌罗盘者)、值库(掌管财务)、大公(舵工)、香公(专管祀神香火)、水头(保管淡水)、饭头(负责炊事)、梢工、碇手和杂事(杂役),等等。至于舶商(货主)及其人伴(伙记),则自有舱位,下以贮物,夜卧其上。唐宋时代的海舶,货舱与客舱尚未分开。舶商既是货物的所有者,又是保管人。商与货连成一体,带钱出海是违禁的,只能以货易货。

海粮和淡水,为海舶所必备。传世的一份详载海粮种类和数量的清单,是唐代鉴真和尚东渡日本遗留下来的。虽然有僧俗荤素之别,但仍可以从中了解当年航行生活的食物结构。主粮、干粮、饮料、果品,按比例搭配,详见《唐大和尚东征传》,不必赘引。

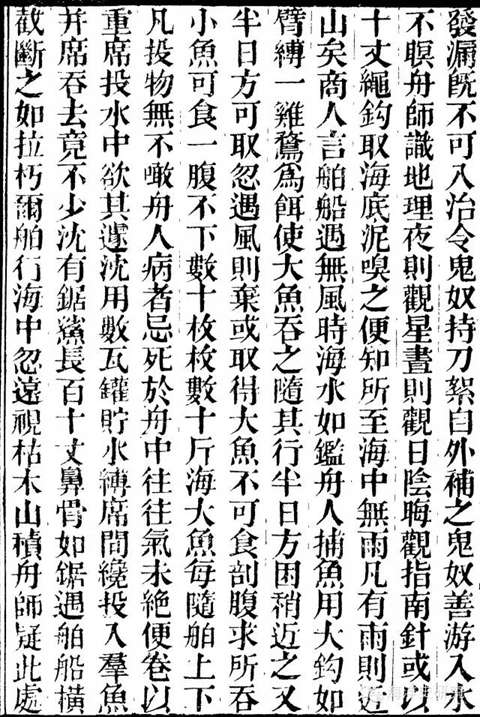

至于淡水供应,也是海舶的要务。《西洋番国志》说得很清楚:“海水卤咸(引者按,海水的平均咸度为含盐量占千分之十七),不可入口,皆于附近川泽及海滨港汊,汲取淡水。水船运载,积贮仓(舟者),以备用度,斯乃至急之务,不可暂弛。”舶设水柜,专人管理,定量供应,不得自取。应对特续一笔的是,古代的某些海舶,还曾拥有原始的海水淡化器。其一在宋代,名为“海井”:“寻常航海必须载淡水自随,今但以大器满贮海水,置此井中,汲之皆甘泉也。”(见《癸辛杂识》续集上)另一在明代,名为“定水带”:“吾国航海,每苦海水咸,不可饮。一投水带其中,虽咸卤立化甘泉,可无病汲,是以足珍耳。”(见《虞初新志》卷十六)可惜,后代已经失传了。

海舶上的礼俗,包括人际关系和人神关系,自成一统。禁忌极言,犹如陆上的习惯法,不得触犯。仅举一例如下:“舟人病者忌死于舟中,往往气未绝便卷以重席,投水中,欲其遽沉,用数瓦罐贮水缚席间,才投入,群鱼并席吞去,竟不少沉。”(见《萍洲可谈》卷二)这种悖于理性而又合乎人情的海葬方式,可说是对成语“葬身鱼腹”的礼俗内涵,作出了具体而微的阐释。

漂洋过海,是一项高风险的事业。海难频发,令舶人提心吊胆。明代海舶在启航之际,舶主宣读祝文,首先祈求的就是免遭海难:“暴风疾雨不相遇,暗礁沉石莫相逢。”按其类型而言,海难可分三种:风、礁、雨。前两种,人所共知,无待辞费。至于“鱼”也是一害,则应多说几句。锯鲨和巨鲸,均对海舶造成巨大威胁。前者据《萍洲可谈》云:“有锯鲨长百十丈,鼻骨如锯,遇船舶,横截断之,如拉朽耳。”后者据《海药本草》卷三,可知巨鲸排泄的分泌物阻碍航行,必须用海药诃梨勒化滑开路:“或遇大鱼放涎滑水中数里,不通舡也,遂乃煮此洗其涎滑,寻化为水。”海难救护的招数很多,这是历代舶人智慧的结晶。立足自我拯救,同时又求神庇护。物质力量与精神力量并举,古代的舶人就是这样行事的。至于海神崇拜的起源,无非是借神力来补人力的不足罢了。不同海域之所以有不同的保护神,正是海难救护的地区差异的反映。见神不见人,就不能将迷信还原为历史了。

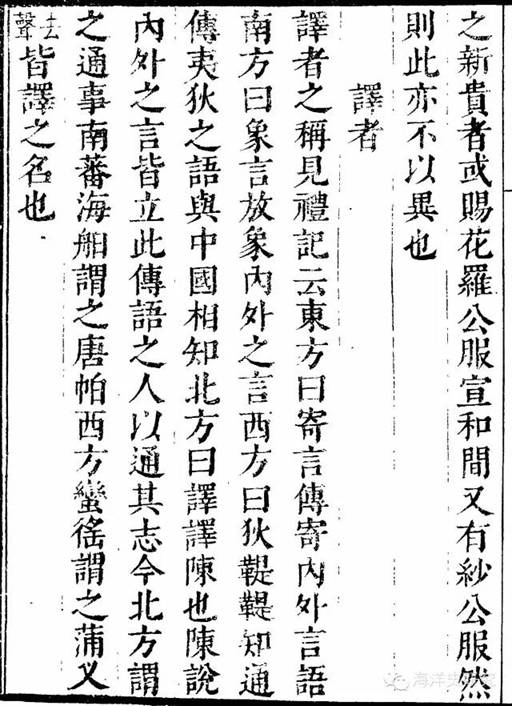

在走马观花式地略述了舶人、舶事和舶俗后,意犹未尽,应指出一个至今仍在研究者视野之外的侧面,这就是舶语。它指的不是海舶构建的专门术语,而是一种相当于市语的舶人行话。例如,“辞沙”一语,源出岭南舶俗。据东莞石排《重修赤湾天妃庙记》所述:“大洋之外,风讯叵测,往往多漂没。永乐间(1404-1424),中使张源始祠大妃与赤湾以卜济。其后,左行人加以祀田。王兵科、陈刑广以后殿周海,复踵而增之,而庙貌岿然。以世俗南北之济者,必祷于海岸,得吉而后敢济,谓之辞沙。”清初屈大均的组诗《澳门》六首之六有句云:“五月飘洋候,辞沙肉米沉。”借岭南舶语入诗,以形容葡人放洋仪式。屈氏点铁成金,行话竟被典故化了。

当然,舶语的辑集,犹如海里捞针,并不是唾手可得的。现就记忆所及,列举数条,以博识者一笑:

“败水”——“放洋之时,或飘它国,或溺,名曰败水。”出宋轶书《广州市舶录》,见《海录碎事》卷十二。

“唐帕”——译语人,“南蕃海舶谓之唐帕。”见《癸辛杂识》后集。

“更香”——舶上焚香计时,“香一柱,为一更,名更香。”见《海南杂著》。

“留报”——海难幸存者,“海船遭溺,虽大洋,定有一二遇救,谓之留报。”见《越台杂记》卷一。

“出海”——船长的别称,见《澄海县志》。

“买水”——孝敬海盗的买路钱,“舟楫往来,皆经给票。商旅货物,尽为抽分。”见《井丹林先生文集》。

上述这些舶语,都是双音词,是否还有单音词和三音词,不得而知。作为舶人的交际工具,舶语的行业性和地域性极强,属于特殊的语言现象。倘能旁收广集,集腋成裘,系统化的舶语研究,必将丰富海洋史的内容,并对语言社会学作出贡献。

海舶生活史不是科技史,也不是经济史或交通史。按其实质而言,它是人类文化史的组成部分,只不过“海”味更浓而已。