海洋贸易、货币流通与经济社会变迁

——东亚海域沉船发现古代货币及相关问题思考

考古发现显示,东亚地区海洋文明历史可以追溯到7,000年。史前人类利用海洋、改造自然的能力虽然非常有限,海洋是不易逾越的障碍,然而智慧的人类不断发明创造,航海活动的能力逐步提高,经验也逐渐增加,掌握航海技术,从制造船只,到利用天文洋流,跨越海洋。7,000年前的中国浙江余姚河姆渡文化遗址出土了6支木制船桨,以及一只“夹碳黑陶舟”,是中国东越民族海上活动的证据。而同属河姆渡文化类型的人类活动遗迹,在浙江沿海、舟山群岛、以至台湾乃至太平洋岛屿也有发现,说明在中国东南沿海与海岛之间,中国与东南亚乃至南太平洋岛域地区,通过海洋纽带,存在着某种跨海域、跨种群的经济文化联系。在中国南方珠海市高栏岛宝镜湾发现的4,000–5,000年的岩画,描绘史前越人使用的船只和人物形象,与中国香港、台湾等发现的史前岩画内容与风格都很相似。与世界上许多反映陆地游牧民族生活景观的史前岩画不同,这些岩画体现的是另类以海洋渔猎为生的滨海人群生活的海洋岩画,船只是用木料加工组合而成,使用原始的桅和帆,利用风力推动船只航行,已经不是最原始的船只,离独木舟时代很远;在珠江口湾区海域还发现大量用以稳定船身的石锚和捕捞用的石网坠,说明先秦时期越人行舟致远,不仅解决了海上停船的技术问题,在海洋捕捞上也有了相当规模。

中国古籍记载了先秦时期中原与沿海地区与海外有交往。《竹书纪年》说夏朝统治者曾经“东狩于海,获大鱼”。《诗经·商颂》也有中国与海外交往的诗句。河南安阳殷墟“妇好墓”出土了来自南海海域的海贝7,000枚,说明殷商王朝与东南亚地区有着经济乃至政治性交往。西周威名远播,“越裳献雉,倭人贡畅。”越裳泛指南荒远国,地望当在今越南中部或南部;倭人指日本。而战国时期燕国与朝鲜、日本的交往一般是从登州湾出发,入渤海湾北向长山列岛至辽东半岛南端,沿半岛东侧北上鸭绿江口,在走朝鲜半岛西侧近海,至半岛尽头,穿越对马海峡,抵达日本本土。秦统一六国及其后的楚汉相争,导致不少内陆汉人逃到朝鲜半岛,有些渡海进入日本山阴地区,亦今中国地方的岛根、鸟取县。日本以东京都文京区弥生町命名的“弥生文化”,就是公元前三、二世纪从大陆输入铁器,然后传入以铜剑、铜牟、铜铎等祭器为代表的青铜器,形成铁器、青铜器与石器并用的文化遗存,当然大陆稻作农业文明也随之传入日本。秦始皇时代的神仙传说与徐福东渡故事的真实性当然十分可疑,但某种程度上反映了秦汉之际中国与日本、朝鲜的海上交往、催生弥生文化的历史。

海洋史学家将公元前一二百年以前中国东夷、百越族群致力于建立“海洋国家”(方国、王国)为海洋活动行为主体的时代称为中国海洋文明史的“东夷百越时代”。这些濒海国家不受中央王朝的控制,他们和大海发生积极的关系,大海也深层次地影响了他们的文化。确实如此,这一阶段也是东亚海域交流的第一个大时代,随后秦皇汉武从陆域到海疆大大拓展了统一帝国的版图,大大拓展了对外交往的海陆网络,不仅实现了沟通东西方的丝绸之路的直接对接和文明对话,汉武帝还派出的使团从北部湾海路航向黄支,实现了从东方向西方、和从西方向东方的海上航路在印度洋上的里程碑式对接。南越国时期番禺都会遗址出土波斯银盒、非洲象牙等舶来品,广州汉墓出土大量外国人形象陶俑和数十条随葬船模,《汉书·地理志》关于汉朝驿使航向黄支国记载,北部湾沿海的徐闻、合浦汉代港口遗址考古发现,都证明中国从南部海港启航,经过中南半岛东部海域,马来半岛东部海域穿越马六甲海峡进入印度洋的跨航段/跨海域的海上航线成为沟通东西方的一条孔道。

强大的汉帝国告别历史舞台以后,经历了加速南方开发、积极经略海洋的六朝时期,中国从分裂割据进入强盛的隋唐帝国统治,东西方海路交通逐渐成为主流。印度人、波斯人、阿拉伯人、东南亚人纷纷在东亚-印度洋航海贸易中显露身手。公元1世纪前后兴起的扶南国海上贸易闻名,是东亚、印度洋海上交通贸易的海陆交汇点和重要中转港,3世纪起成为左右东南亚的大国。印度人早在公元前3世纪至2世纪可能已经穿越孟加拉湾进入马来半岛,东来的印度人有可能是受到印度教徒迫害的佛教徒,也有可能是受“黄金半岛”的财富吸引,乘季风驾船到东南亚做生意的商人。一般认为公元1–3世纪来到东南亚贸易的多为南印度的注辇人,3世纪后在东南亚最有势力好和影响力的的印度人是来自东岸的巴拉瓦人(Pallavas)。公元4至6世纪,印度在笈多王朝统治下进入历史上的“黄金时代”,政治上的统一和良好的管理促进了对外贸易。受印度影响,东南亚出现了一批“印度化国家”,影响甚至远及菲律宾群岛。然而迄今为止,东亚海域至今仍未发现公元8世纪以前印度人的商船,以致于我们思考“印度洋在多大程度上触及东南亚乃至-东亚-太平洋世界?” 这一命题时经常陷入困惑。总之在海洋考古方面目前是无指望找到有价值的印度沉船案例,当然也很难给印度人在东南亚乃至东亚的海洋史增写新的篇章。

8、9世纪“广州通海夷道”贯穿南海诸国、印度洋至波斯湾和东非海域,并与航向日本、朝鲜半岛的东北亚海路相连接,对东亚各国发展影响巨大。萨珊王朝的波斯人与阿拉伯半岛的大食人以波斯湾地区为中心,形成从印度洋到南海,经营从西亚、印度洋西部、孟加拉湾到东亚的海陆运输与海洋贸易网络。取代倭马亚王朝(中国文献称为“白衣大食”)并定都巴格达的阿拔斯王朝(中国文献称为“黑衣大食”)更注重对东方的贸易。波斯、大食商人从尸罗夫等港口出发,沿着马拉巴尔海岸、斯里兰卡、进入东南亚三佛齐、林邑,穿越“中国之门”来到唐朝的交州、广州和扬州。9世纪中叶阿拉伯文献指出:“当时从伊拉克去中国和印度的商人络绎不绝”。法国学者索瓦杰指出,首批侨居中国的阿拉伯人,其原籍都是阿曼人。阿拉伯人宣称广州是“阿拉伯商人的荟萃的城市”,“尸罗夫商人聚集之地”, 居住在广州“蕃坊”的伊斯兰教徒、犹太教徒、基督教徒、拜火教徒成千上万。与阿拉伯人的海上商业活动相伴随,伊斯兰教依托海洋也向东扩张,在东南亚乃至东亚不少地区开启了伊斯兰化阶段。

东南亚是连接印度洋与东亚海域的咽喉与枢纽,处在中国与印度两大文明古国之间,在东西方海洋交流史上占有重要地位。这一地区许多特有产品在全球贸易中均有广大市场。7世纪以后以印度尼西亚苏门答腊巨港(巴淋邦,Palembang)为中心的室利佛逝帝国,控制整个马六甲海峡地区,势力最盛时据有苏门答腊、爪哇和加里曼丹岛,北及马来半岛,“为马来群岛最强之国”。“自从印度海舶向东方作长程航行后,以至阿拉伯人由海路而至东方贸易——九世纪时,在广州且有阿拉伯人(大食人)之居留地——其间室利佛逝所处地位之重要自不待言,且自中国唐代兴起以来,中外贸易极其通畅,更使其地日形重要”。9世纪70年代末黄巢洗劫广州,阿拉伯商人贸易转移到箇罗,“从阿曼到箇罗,从箇罗到阿曼,航船往来不绝”。 13世纪中叶以后室利佛逝逐渐衰落,爪哇满者伯夷(Maja-pahit)王国取而代之。而中南半岛上靠海的古国占婆和新独立的安南(大越)是南海西北部海域强有力的竞争对手,也是宋元帝国重要的贸易伙伴。取代扶南国的真腊吴哥王朝继续发挥着沟通印度洋与东亚世界的桥梁作用,高棉人以建造规模宏大的宗教建筑杰作吴哥窟而负盛名。

15世纪以后世界历史发生重大变革,大航海时代开辟了全球性海洋贸易新时代。以葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国等为代表的西方国家仗剑经商,不断向海洋扩张和全球扩展,逐渐主导着东西方关系与海洋贸易,这一时期东亚海域正当的国际贸易、人口迁移、经济拓植与非法的海上走私、海盗活动互相交织,成为海洋发展与地区局势的突出特征,进入学者所说的“季风亚洲”、“东南亚的贸易时代”。到18世纪,西方各国在亚洲、美洲、澳洲新大陆和建立起各自的海上商业基地、殖民据点和海上霸权。这一时期中国虽然经历了伟大的郑和远航,然而好景不长,也没有带来多少改变世界的实质性好结果。相反明清朝廷长期实行闭关锁国与海禁政策,结果将唐宋以来的海洋优势和实力消磨殆尽;中国私商长期受官方打压,被视为“没有帝国的商人”,海洋活动受到禁锁。不过沿海民间海洋力量雄厚,不断冲决海禁藩篱,流布到东南亚每一个角落,乃至东亚之外许多地区,近水楼台,人多势众,逐渐编织起遍及全球的华商网络,在东西方力量角逐中保持相当优势。岛国日本这一时期称雄东北亚,国力不断提升,隐然成为明清王朝长期存在之敌国;16世纪日本不仅称雄东北亚海域,而且将势力延伸到东南亚甚至染指印度洋,东南亚各重要港口大多有日本人聚居的“日本町”。东南亚本土势力是各外来势力不得不倚靠的力量,大陆东南亚的安南、暹罗、缅甸等是可以叫板葡萄牙、荷兰的地区性强国,不容小觑。

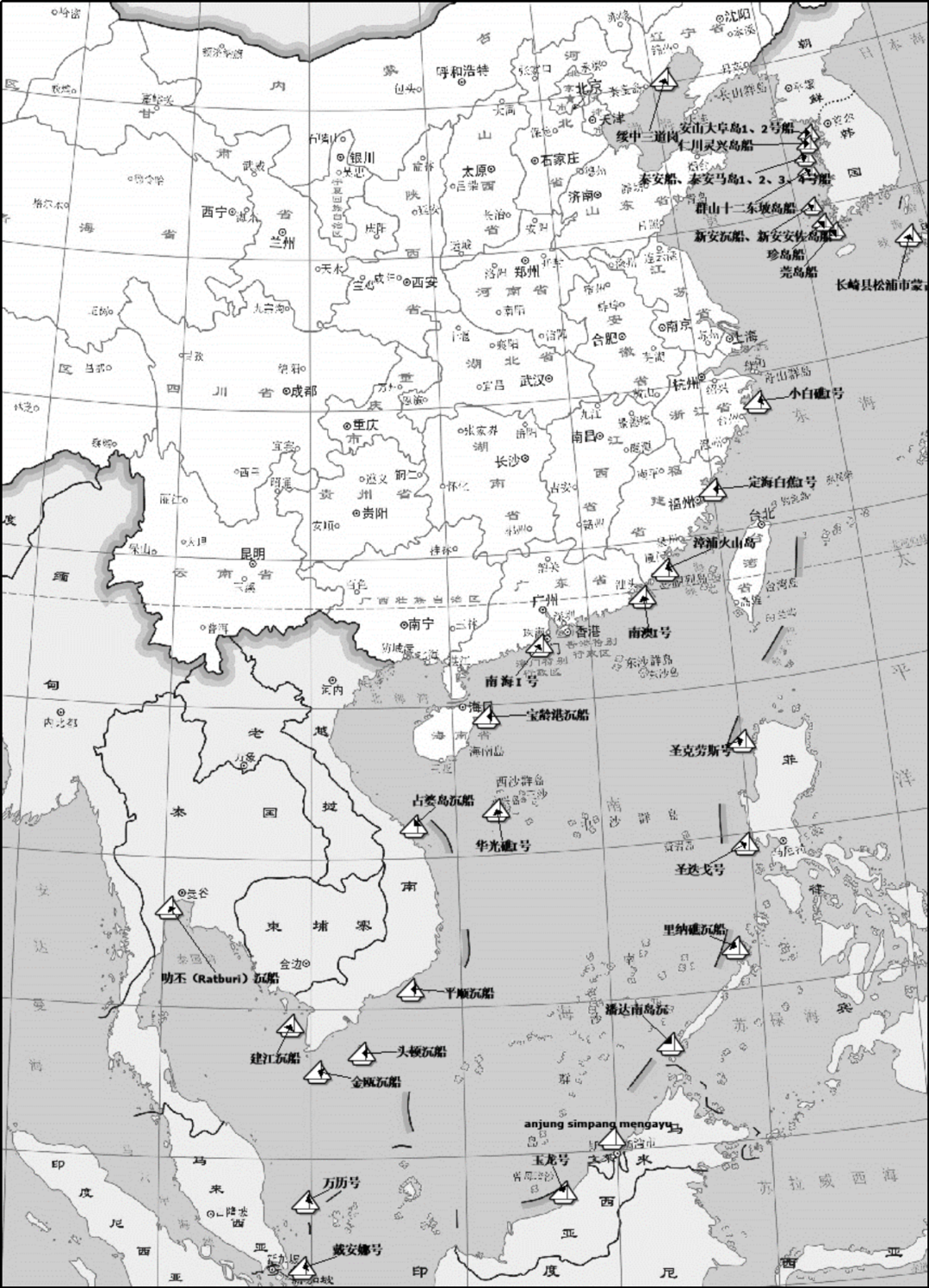

在悠久漫长的海洋发展史上,人类在东亚海域活动的基本空间——例如海港城市,濒海聚落,海岛,半岛,湾区,重要海航段区,传统贸易、作业海区——留下极为丰富多样的物质性的和非物质性的海洋文化遗存。1970年代以來,东亚各国考古学家在各自海域发现了公元7–19世纪古代沉船数十艘(参见表1),发掘出大量的来自世界各国各个时代的各种各样的船载遗物,受到国际考古学、历史学等学者的热切关注,成为研究了解东亚国家和地区历史,观察海洋亚洲、东西方文明交流的不可或缺的海洋人文资源。

从出水沉船所属年代,我们可以将之分为三个时段:

(一)8–10世纪沉船

这一时期东亚海域发现的沉船,都与印度人、波斯人、阿拉伯人在东亚航海商业活动有关,他们与中国、东南亚地区各族商人以海洋为纽带,通过“广州通海夷道”在唐朝最大的港口广州大做生意,广州是“阿拉伯商人的荟萃之地”、“尸罗夫商人聚集之地”。8–11世纪是中国海洋贸易史上第一个高潮,也是广州贸易第一个一枝独秀的“黄金时代”。近年学者从陕西泾阳出土的《唐故杨府君神道之碑》揭示出唐德宗贞元初年派遣中官杨良瑶出使大食国的历史,因使团是从南海循海路前往大食,为沉船考古提供有价值的中西海上交往历史的背景资料和思考空间。这一时期东亚海域发现的4艘沉船来自波斯人、阿拉伯人和东南亚人,分布在暹罗湾和马六甲海峡-印尼苏门答腊海域,全部与广州有关。

2013年泰国湾曼谷西南部发现一艘8世纪下半叶的波斯木帆船“帕农-苏林沉船”(the Phanom Surin Shipwreck),沉船遗物有来自中国广东窑口制作的青釉粗瓷罐、磨制茶叶的石磨、古暹罗孟族土陶罐、波斯双耳储物罐及尖足储物陶罐残片等,应该是一艘前往唐朝贸易,从广州返航经过叻丕海域时沉没的波斯商船。该沉船是东亚海域发现年代最早的古代商船,在沉船考古和历史研究中具有特别重要意义和学术价值,相关研究正在进行之中。

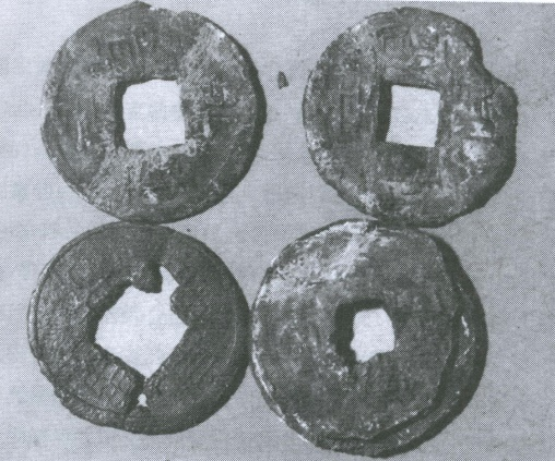

1998年在印度尼西亚海域发现的勿里洞沉船又称黑石号沉船,是一艘从唐朝扬州出发,经停广州后返回西亚,在勿里洞海域沉没的阿拉伯三桅船。沉船发现一件长沙窑碗上刻有“宝历二年七月十六日”字样,即公元826年,说明该沉船年代不迟于9世纪20年代。该沉船出水文物6万余件,以中国陶瓷器为多,还有金器、银器、铜镜等金属制品,以及玻璃瓶、漆盘、墨盒、香料、货币等遗物(图1)。

1997年在印度尼西亚雅加达以北150公里海域发现的印坦沉船(Intan Wreck),是一艘从南汉国兴王府(广州)贸易归航的东南亚籍商船。7–10世纪以苏门答腊巨港(巴淋邦,Palembang)为中心的室利佛逝“为马来群岛最强之国”,13世纪中叶以后逐渐衰落,14世纪末始为爪哇满者伯夷王国所灭,所以印坦沉船可能属于室利佛逝国商船。沉船出水大量中国陶瓷、金饰、铜块、锡块、青铜器、铅块、玻璃、香脂、香料、坚果、象牙、动物和人类骨头等,还有货币南汉银铤、乾亨通宝铅钱等(图2)。

表1 1970年代以来东亚海域发现古代沉船

海域 | 沉船 |

朝鲜 | 莞岛船(12世纪,高丽船)、群山十二东坡岛船(12世纪,高丽船)、泰安船(12世纪,高丽船)、安山大阜岛船(12–13世纪)、泰安马岛1、2、3号船(12–13世纪,高丽船)、珍岛船(13–14世纪,中国船)、达里岛船(13–14世纪,高丽船)、新安沉船(14世纪,中国贸易船)、新安安佐岛船(14世纪,高丽船)、泰安马岛4号船、仁川灵兴岛船、安山大阜岛2号船 |

日本 | 长崎县松浦市(高岛、鹰岛海域)蒙古沉船(700多件元军战舰残骸,内河船) |

中国 | 南海I号沉船(南宋)、华光礁I号沉船(南宋)、漳浦火山岛沉船(宋代)、定海白蕉I号沉船(宋元)、绥中三道岗沉船(元代)、南澳I号沉船(明后期)、海南宝龄港沉船(南明)、定海白蕉Ⅱ号沉船(明末清初)、小白礁I号沉船(清代) |

越南 | 占婆岛沉船(15世纪)、槟榔礁沉船(1690)、建江沉船(15世纪)、藩切沉船(17世纪,中国船)、金瓯沉船(1723–1735年,中国船或欧洲船) |

泰国 | 泰国湾“帕农-苏林沉船”(the Phanom Surin Shipwreck,8世纪,波斯商船)。暹罗湾海底考古发现遗址25处,其中9艘为14–19世纪沉船 |

马来西亚 | Risdam号沉船(1727年)、Turiang沉船(约1370年)、南洋号沉船(约1380年)、龙泉号沉船(约1400年)、皇家南洋号沉船(约1460年)、宣德号沉船(约1540年)、兴泰号沉船(约1550年)、万历号沉船(16、17世纪)、莱斯顿(Risdam)号沉船(18世纪,荷兰东印度公司商船)、Desaru号沉船(约1845年)、Diana号沉船(约1817年,英国东印度公司商船) |

印度尼西亚 | 勿里洞沉船(约826年,阿拉伯商船)、印坦沉船(960年前后,东南亚商船)、井里汶沉船(10世纪,东南亚商船)、鳄鱼岛沉船(Pulau Buaya wreck,12–13世纪,东南亚商船)、巴高沉船(Bakau wreck, 15世纪早期,中国商船)、英国东印度公司Bintan沉船、Geldermosen号商船(1752年,荷兰东印度公司商船)、泰兴号沉船(1822年,中国商船) |

菲律宾 | 潘达南岛沉船(明初,东南亚商船)、里纳礁沉船(Lena Shoal,弘治年间1488–1505)、圣克劳斯(Santa Cruz)号沉船(弘治年间1488–1505)、圣·迭戈(San Diego)号沉船(17世纪初,西班牙大帆船)、皇家舰长暗沙2号沉船(明代)、格里芬(Griffin)号(1761,英国东印度公司商船)、武旋牙岛(BUSUANGA ISCAND)沉船(18世纪,西班牙大帆船) |

图1 勿里洞沉船出水唐朝开元通宝等铜钱。

图2 印坦沉船出水锡锭、南汉乾亨重宝铅钱。

比印坦沉船年代稍后的井里汶沉船,发现于2003年,2004年4月开始打捞,2005年10月完成,共出水船货521种,完整器物155,685件,可修复器物约76,987件,瓷片约262,999片,包括中国晚唐五代或宋初的越窑等地瓷器近20万件,南汉国的乾亨重宝铅钱7,000多枚,还有银锭、成批铜镜、铁锭、铁锚、漆器;来自泰国的细陶器600余件;可能来自叙利亚或波斯的玻璃与玻璃材料数百件;可能来自阿富汗或缅甸的青金石材料1吨;可能来自印度或斯里兰卡的红宝石4,000颗、暗红蓝宝石400颗、以及珊瑚珠、红石,佛教密宗和印度教铜法器、法螺;可能来自波斯湾的黑白珍珠10,000多粒;可能来自马来群岛的大量锡质刀具、棱锥;以及爪哇式铜镜、大批树脂香料、首饰铸模、水晶原料、玻璃原料、阿拉伯风格水晶印章、伊斯兰护符印模、各种象牙、象牙制品及其他物品。井里汶沉船出水船货年代约在10世纪,船只以苏门答腊和西加里曼丹的木材制造,应该是一艘三佛齐船。值得注意的是,井里汶沉船在货物结构、船舶构造和沉没地点等都与印坦沉船接近,并且发现南汉国铅钱,可能是一艘与中国贸易、从南汉归航的商船,证明了10世纪前后倚海立国的南汉国十分重视发展海外关系,与三佛齐等东南亚国家有着密切的经贸往来。

(二)11–13世纪沉船

承接唐代海洋发展之盛势,宋元时期中国与东亚海域内部联系进一步加强。北宋与东北亚地区的交往受到限制,把对外贸易重心转移到东南海路,广东、福建在向南海和“西天诸国”的海上贸易发展尤为迅猛,尤其是南宋以后至元代泉州在对外贸易上南北逢源,成为13、14世纪上半叶东西方海上交通最著名的港口,海洋经济成为宋代社会经济发展的重要增长点。这一时期发现南海I号、华光礁I号等贸易沉船,说明中国海商力量登上东西方海洋贸易的大舞台,而没有发现阿拉伯、印度沉船,显示曾经显赫的阿拉伯商人在东亚贸易中似乎有减弱趋势,印度商人依然缺位。这一时期东亚海域古代沉船分布在中国南海海域和朝鲜半岛-日本海域,朝鲜半岛海域数量最多,除年代不明沉船之外,高丽沉船有9艘,中国沉船有4艘,与宋元时期重要港口广州、泉州、明州相关。

1987年在中国广东台山川山群岛海域发现的“南海I号”沉船,是迄今为止中国发现最早的宋代沉船(12世纪中期),估计从福建泉州启航,可能经停广州,航向东南亚航程中沉没,目前沉船发掘基本结束,发掘文物多达16万件以上,包括江西、福建、浙江窑口生产的瓷器,数量巨大的铁条、铁锭、铁锅等铁制品、半成品,凝结物,大批金银、铜锡等制作的装饰品,以及漆木器等。“南海I号”沉船考古与研究是中国海洋考古史上的里程碑,与1998–1999年在西沙群岛海域发现的“华光礁I号”沉船,展现了宋代中外交流与东亚海上贸易的盛况。

韩国全罗南道新安郡海域发现的元末沉船,是一艘从庆元(宁波)启航前往朝鲜、日本博多港(福冈)途径朝鲜新安海域时沉没的贸易船。1976–1984年经过11次发掘,沉船出水元代中国及高丽、日本瓷器、金属制品、石制品、漆木器、紫檀木、香料药材、纺织品、书画等22,000余件,另外出水铜钱28吨196公斤。新安沉船发现为了解元末中国与朝鲜、日本海洋贸易、中国南方瓷器制造业及其外销情况提供难得实物资料。

(三)14–18世纪沉船

15世纪末以后开启的波澜壮阔的大航海时代,传统的海上航路通过太平洋可以延伸到美洲新大陆,通过印度洋、大西洋延伸到欧洲旧大陆乃至世界上通航的任何角落。辽阔的东亚海域变成东西方海洋力量尽兴表演的舞台。东亚海域的人群活动呈现鱼龙混杂、群起竞争的局面,与这一时期海洋沉船考古发现情况大体吻合。据不完全统计,属于这一时期的各国沉船来自全球,有30余艘。除去未能确定所属国籍沉船外,中国船数量最多,发现于中国南澳、海南及越南、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾;其次为西班牙、荷兰、英国等欧洲沉船,发现于马来西亚、印度尼西亚和菲律宾;东南亚本地沉船发现于越南、菲律宾。阿拉伯人、印度人显然已经从东亚海洋贸易的主角中退隐出去,以致在林林总总的各国沉船考古中难得一见这些国家的商船,当然也不见日本、朝鲜沉船踪影。这些沉船大体上与中国广州、澳门、漳州、厦门、台湾、宁波,日本长崎、越南东京、会安、嘉定、河仙,以及大城、马六甲、巴达维亚、马尼拉等港口贸易有关。

上述海洋沉船主要分布在古代东亚海上交通的主要航线和贸易区域上,例如中、韩、日之间黄海-东海海域,南海及其周边海域最集中,如南海北部华南沿海海域,西部中南半岛海域,泰国暹罗湾,南部马来半岛-加里曼丹海域,马六甲海峡-印尼爪哇海域,东部菲律宾西海域(图3)。

图3 东亚海域古代沉船分布图,江伟涛制图

东亚海域沉船考古发现了大批水下遗物,作为商业贸易的重要媒介和交换手段的各国质材的各国货币——某些场合也是一种特殊商品——在沉船遗物中时有发现,有些数量特别巨大,为研究古代东亚地区相关国家货币历史、东西方海洋贸易提供宝贵的实物资料(参见表2)。这些货币大体可分为三类:

一是金银等贵金属制作的货币,包括金银铸币、金块、金锭、金叶、银锭、碎银等。年代较早的勿里洞沉船、印坦沉船、南海I号沉船,大航海时代的圣迭戈号沉船、海尔德马尔森号沉船等均有数量不等的金银货币出水。

二是铜铸造的贱金属钱币,多数为中国古代铜线,年代从秦汉至明清,以唐宋钱为多,越南、日本等国铜钱也不少。有正品官铸铜钱,民间私铸铜钱也甚多。勿里洞沉船、印坦沉船、南海I号沉船、新安沉船、西沙群岛北礁沉船、巴高沉船、占婆岛沉船、南澳I号沉船、南明沉船、头顿沉船、金瓯沉船、小白礁沉船等均发现数量不等的中外钱币,其中南海I号沉船、新安沉船、西沙北礁沉船、南澳I号沉船出水数量尤多。

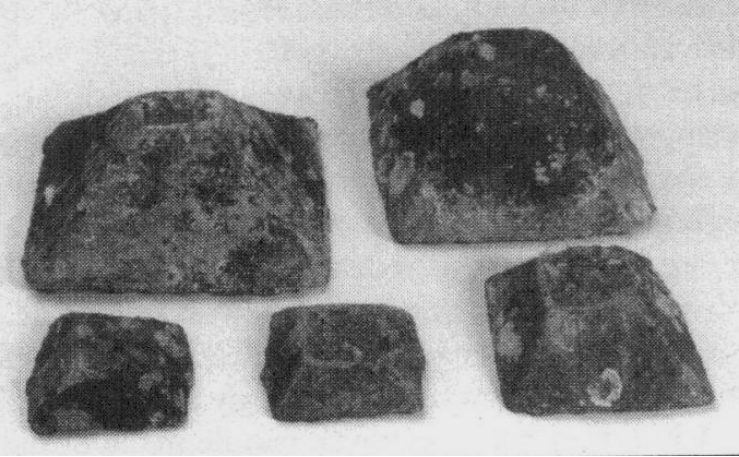

三是以锡、铅等合金材料铸造的钱币,形状各异。东南亚沉船如印坦沉船、井里汶沉船、鳄鱼岛沉船,都发现了金字塔状锡或铅锭块,在马来半岛都被当作货币来使用。印坦沉船、井里汶沉船还出水南汉国钱币乾亨重宝铅钱,说明中国南汉钱币在东南亚市场作为货币流通使用。

顺便一提,在东南亚早期历史上,区域内部及对外经济交往——例如公元初几个世纪与中国、印度之间的贸易——或多或少是以物物交换为形式,东南亚出产的黄金、锡未必是市场交换的媒介,但是贸易货币化尤其是贝币(海贝巴)作为交易支付手段显然是存在的,而且到13世纪东南亚某些地区仍然使用贝币。然而古代沉船考古中鲜见此类货币,在国际贸易中实际使用机会甚微,所以不加讨论。

表2 1970年代以来东亚海区沉船出水古代货币

沉船 | 船籍 | 年代 | 发现 打捞年份 | 发现海域 | 发现货币 | |

勿里洞沉船 | 阿拉伯 | 9世纪 | 1998 | 印度尼西亚勿里洞(Billiton)海域 | 银锭18块,唐朝铜钱208枚,其中开元通宝199枚、乾元重宝9枚 | |

印坦沉船 | 东南亚 | 10世纪 | 1997 | 印尼雅加达以北150公里海域 | 截顶金字塔形(truncated pyramid)锡铸锭块,约755块,圆锥状(cone)11块,扁平盘状(flat disk)20块,扁平条状(flat bar)4块,2杆状(rod)块。还有重约659公斤的几百块锡锭。南汉银铤97枚,每枚重约50两,总共接近5,000两;乾亨通宝铅钱共145枚 | |

井里汶沉船 | 10世纪中后期 | 2003–2005 | 印尼爪哇北岸井里汶(Cirebon)外海100海里海域 | 大量覆斗形锡锭,条块形状的马来锡币,矛形锡器4,000多枚,大量银锭、条块形状的马来锡币、南汉乾亨重宝铅币有7,000多枚 | ||

南海I号沉船 | 中国 | 南宋 | 1987–2018 | 中国广东川山群岛海域 | 金质货币金叶、金块,银质货币铤锭、银块,秦汉至唐宋铜钱,最早为新莽货泉(8–23),最晚为南宋乾道元宝(1165),超过150,000枚; | |

北礁沉船 | 中国 | 南宋 | 1974 | 中国西沙群岛北礁东北角礁盘边缘海域 | 铜锭、铜钱,其中铜钱共12公斤,有些铜钱和珊瑚石胶结体大小10多块,文字可以辨认的铜钱有1,995枚,计有秦半两、唐朝开元通宝、北宋太平通宝、南宋建炎通宝、金国正隆元宝、元朝至大通宝、陈友谅政权的大义通宝、朱元璋大中通宝、明朝洪武通宝、永乐通宝等 | |

鳄鱼岛沉船 | 东南亚 | 12–13世纪 | 1989 | 印度尼西亚苏门答剌岛东南方廖内省(Riau province)林加群岛(Lingga archipelago)的鳄鱼岛(Island Pulau Buaya)海域 | 45件截顶金字塔形(truncated pyramidal)金属铸块,金属成分可能是锡或铅,更有可能是铅(方铅矿)。底部为7×7厘米、顶部为4×4厘米、高为5厘米,从底部到顶部逐渐收分。发现时有些包裹在一起。 | |

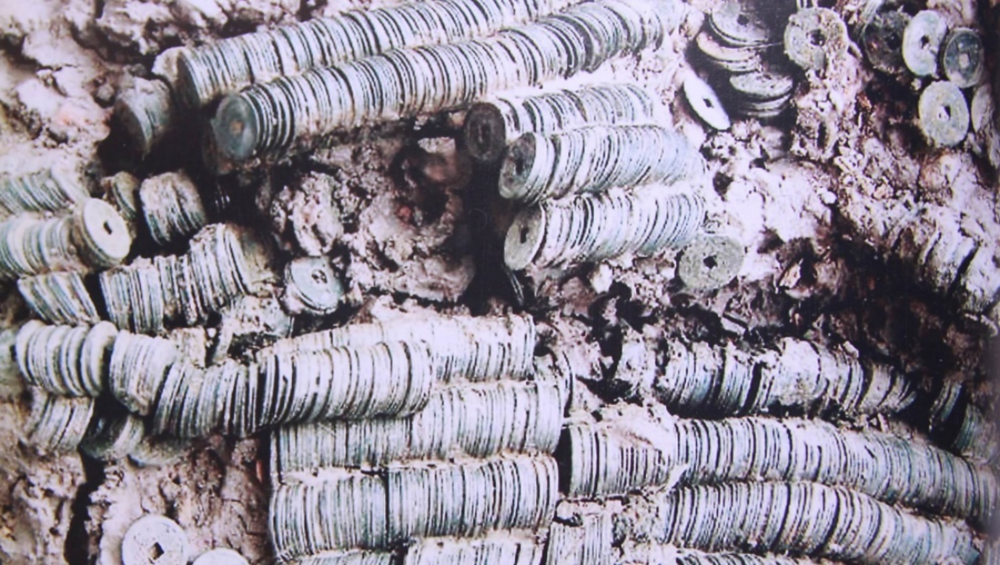

新安沉船 | 中国 | 元朝末年 | 1975–1984 | 韩国新安郡海域 | 铜钱28吨196公斤 | |

巴高沉船 (Bakau wreck) | 中国 | 15世纪早期 | 1999 | 印度尼西亚Karimata海峡的巴高岛附近海域 | 北宋铜钱皇宋通宝1枚,多为明朝永乐通宝铜钱 | |

潘达南岛沉船 | 东南亚 | 14–15世纪 | 1993 | 菲律宾巴拉望主岛南端与潘达南岛之间海域 | 中国钱币,其中1枚永乐通宝 | |

占婆岛沉船 | 15世纪中期 | 1997–2000 | 越南中部会安港口外海域 | 中国铜钱开元通宝、洪武通宝、永乐通宝 | ||

南澳I号沉船 | 中国 | 明万历年间 | 2010–2014 | 中国广东南澳云澳海域 | 铜钱24,586万枚,大部分锈蚀严重,可辨识的有北宋祥符通宝、熙宁通宝。 | |

圣迭戈(San Diego)号沉船 | 西班牙 | 1600 | 1992–1993 | 菲律宾加维特港海域 | 大批菲利普II–III世时期金银币,明朝万历通宝铜钱2枚 | |

纳斯奥(Nassau)号等四艘沉船 | 荷兰东印度公司 | 17世纪初 | 1993 | 马六甲海峡附近海域 | 西班牙银币数千枚 | |

南明沉船 | 中国 | 南明 | 1987 | 海南文昌宝龄港海域 | 银锭、铜钱,大量南明桂王时期铸造的永历通宝 | |

头顿沉船 | 中国 | 康熙二十九年(1690) | 1990 | 越南南部巴地-头顿省(Baria Vuntau)的昆仑岛(Con Dao)海域 | 明代铜钱万历通宝24枚,清代铜钱顺治通宝1枚、康熙通宝4枚 | |

金瓯沉船 | 中国或欧洲 | 清雍正年间 (1723–1735) | 1998 | 越南南端金瓯省海域 | 康熙通宝 | |

海尔德马尔森 | 荷兰东印度公司 | 1752 | 1984 | 新加坡海峡对面海尔德礁海域 | 金锭125块,每块750克,并带有标明质量的中文标记,成色都在20–22K,分为两种形状,长方形金锭107条,每条金锭8×2.5×1.5厘米,靴形金锭18条,每条5.5×3×3厘米 | |

南海I号发现金、银、铜钱

毫无疑问,“南海I号”沉船考古发掘是中国乃至世界沉船考古史上的里程碑。从1987年发现至今,已经打捞发掘出16万件以上的船载遗物,除了宋代江西、福建、浙江等地名窑产品外,还有大量铁锅等铁制品、半成品、凝结物,大批金银、铜锡等制作的装饰品,金银和铜钱等货币、以及漆木器等等。 据报道,南海I号沉船发现的货币有如下分类:

金叶子和碎金。有8枚金叶子、部分碎金,共计24件。主要在沉船艉楼发现,亦见于船艏。金叶子为大宗商品交易交割用的大面额货币,数张金片叠加,4层至5层;上面有铺主名、地址、成色印记,以行业信用作为保证。有些金叶子有砸印锉记“霸东街东”“王帅教置”“十分金”“十分赤金”“韩五郎金”“韩四郎”等字样。碎金用以日常交易,有金块,圆锥体切割而成,呈1/4圆锥体。小金片,不规则长方形。还有小金珠,小金饼,金环残件,金箔碎片等(图4)。

图4 南海I号出水金叶子和碎金。

银铤和碎银:按重量有四种规格,共出水229枚,重约290千克。整块银铤应该作为商品交割使用,上面有铺主名、重量、地址;另有半块银铤,可能切割作为零用;银铤分A、B、C、D四种类型。A型银铤为“贰拾伍两”银铤。灰色,扁平铤状,弧形首尾,束腰,锉记“霸南东街”“杭四二郎”“重贰拾伍两”“张二郎”“京销银铤”等字样。B型铤状,中等重量。碎银使用于日常交易(图5)。

图5 “南海I号”出土银锭。

贵金属在中国使用至少有4,000年历史,汉以后金银参与流通,白银一度成为流通货币。唐宋时代金银品种与数量都大幅增加,金银铤的货币功能也比汉代增强。宋代银两普遍用以储存和大额交易。学者认为,中国古代金属货币演变以宋元为界,宋以前以铜钱为代表的贱金属占主导地位,此后贵金属白银成为主要货币;白银货币化一头连着生产,一头连着交换,推动宋代城乡商业与货币经济发展。南宋批量贸易相对集中的商业都会、批量商品集散地和中转枢纽如杭州、鄂州、成都等,以及繁忙的水运、陆海商路如岷江-长江航线、东南运河、近海航线、从鄂州溯汉水出兴元府、潭州过静江出岭南、湖口溯赣江过大庾岭至邕广等主要交通线路,都是货币银的主要流通区。吴自牧《梦华录》记载杭州自五间楼北至官巷南街的金银铺和埼货务,金银流通与货币兑换十分浩繁。从南海I号沉船出水金银货币锉记铭文看,显然来自京都杭州,是研究南宋金银货币形态及流通的极佳实证材料。

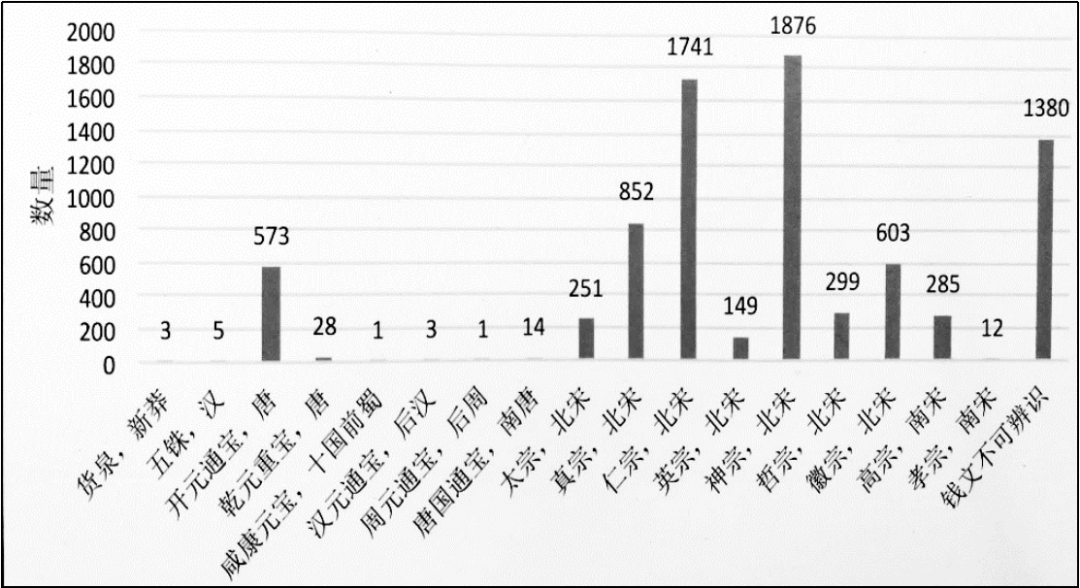

铜钱:沉船各层均有发现,集中在T0402四层船舷板附近,出土铜钱数量超过15,000枚(表3,图6),最早为新莽货泉(公元8–23年),最晚为南宋乾道元宝(1165年),这就为沉船的断代提供可靠的依据,证明此船沉没不早于南宋孝宗乾道元年。

表3 “南海I号”出土铜钱统计表(单位:枚,2014年)

朝代 | 钱币 | 数量 | 朝代 | 钱币 | 数量 |

新莽 | 货泉 | 3 | 宋英宗 | 治平元宝 | 143 |

汉光武帝 | 五铢 | 5 | 治平通宝 | 6 | |

唐高祖 | 开元通宝 | 573 | 宋神宗 | 熙宁元宝 | 724 |

唐代宗 | 乾元重宝 | 28 | 熙宁重宝 | 108 | |

前蜀后主 | 咸康元宝 | 1 | 元丰通宝 | 1044 | |

后汉隐帝 | 汉元通宝 | 3 | |||

后周世宗 | 周元通宝 | 1 | |||

南唐元宗 | 唐国通宝 | 14 | |||

宋太祖 | 宋元通宝 | 31 | |||

宋太宗 | 太平通宝 | 42 | |||

淳化元宝 | 70 | ||||

至道元宝 | 139 | ||||

宋真宗 | 咸平元宝 | 138 | |||

宋哲宗 | 元祐通宝 | 3 | |||

绍圣元宝 | 159 | ||||

元符通宝 | 137 | ||||

景德元宝 | 176 | 宋徽宗 | 圣宋元宝 | 335 | |

祥符元宝 | 250 | ||||

祥符通宝 | 107 | 崇宁重宝 | 3 | ||

天禧通宝 | 181 | 大观通宝 | 147 | ||

宋仁宗 | 天圣元宝 | 373 | 政和通宝 | 4 | |

明道元宝 | 31 | 宣和通宝 | 114 | ||

景祐元宝 | 127 | ||||

宋高宗 | 建炎通宝 | 33 | |||

皇宋通宝 | 912 | 绍兴元宝 | 229 | ||

庆历重宝 | 1 | 绍兴通宝 | 23 | ||

至和元宝 | 80 | ||||

至和通宝 | 1 | 宋孝宗 | 隆兴元宝 | 6 | |

嘉祐元宝 | 92 | 乾道元宝 | 6 | ||

嘉祐通宝 | 124 | 钱文不可识别 | 1,380 | ||

总数 | 8,107 |

图6 “南海I号”出土铜钱。

从表3可以看出,2014年南海I号出水各朝代铜钱,除去钱文不可辨识的1,380枚外,南海I号沉船发现的铜钱以北宋钱数量最多,有5,802枚,其中北宋神宗、仁宗、真宗、徽宗四朝铜钱分别为1,876、1,741、852、603枚,数量居前4位;唐朝铜钱数量也不少,开元通宝有573枚(图7)。

图7 2014年南海I号出水各朝代铜钱分析

南海I号沉船是一艘宋代福船,可能来自福建泉州,与京都杭州和另一个重要港口广州或许亦有关系。数量庞大的历代铜钱和金银货币出水,无疑为研究南宋货币流通、金融状况乃至海外贸易、沿海港口城市增添了大量难得的实物资料,同时也给宋代经济史研究提出新问题、新领域。

新安沉船出水中国铜钱

1975年发现的韩国新安沉船,是一艘元末前往朝鲜、日本贸易的中国船。从沉船出水300多件书写包括日本人的货主姓名,“至治三年”等纪年,日本东福寺、钓寂庵、筥崎宫等寺院名称,货物种类、数量等墨书木牌看,船上应该有搭乘的日本商人。新安沉船出水遗物甚多,仅铜钱就有28吨196公斤,种类从新莽时期的“货泉”,到元代“至大通宝”“大元通宝”。“至大通宝”铸造于1310年,说明新安沉船为14世纪初叶商船。相关问题下文再进一步申述。

西沙北礁出水铜钱

1974年在西沙群岛北礁东北角礁盘边缘海域发现,当为明前期沉船遗物。出水器物有铜锭、铜镜、铅锌锭和铜钱。该遗迹发现铜钱共12公斤,有些铜钱和珊瑚石胶结体大小10多块,文字可以辨认的铜钱有1995枚,计有秦半两、唐朝开元通宝、北宋太平通宝、南宋建炎通宝、金国正隆元宝、元朝至大通宝、陈友谅政权的大义通宝、朱元璋大中通宝、明朝洪武通宝、永乐通宝等(表4)。

表4 北礁明初沉船遗物第二次采集铜钱统计表(单位:枚)

北礁沉船遗址出水铜钱以明“洪武通宝”、“永乐通宝”最多,应该是同一艘沉船遗留下来的,是没有使用过的新制钱,说明沉船是一艘载有大量财物、前往海外的官船,或许与郑和下西洋船队有关。

南澳I号沉船出水铜钱

南澳I号沉船于2007年发现,为明万历年间中国沉船。2010–2014年共打捞出水文物包括瓷器、陶器、金属器、木器和石器,以及小酒杯、围棋、粉盒、戒指、秤杆、石砣、墨条、木梳、核桃、橄榄仁、凝结物等,沉船出水铜钱有24,586枚(图8)。

图8 南澳I号出水各朝代铜钱,崔勇教授提供

沉船出水铜钱大部分锈蚀严重,钱文难以辨识,可辨识的有北宋祥符通宝、熙宁通宝铜钱(图9)。学者认为,这些质量低劣的“宋钱”很可能是明代私铸或仿制的,质量远不如南海I号沉船出水的宋代真钱。明初货币仿元朝币制,用钞不用钱,民间禁止金银交易,但不久加以变通,钱钞兼用,以钞为主,钱为辅。正统以后宝钞不再通行,一切以银钱支付。明代铸钱比元代多,但比其他朝代少,万历以前不但比不上宋代,连汉唐都远不如;进入流通的铜钱,明钱也只占小部分,大部分为唐宋钱,尤其是宋钱。官铸之外,往往私铸唐宋钱。各地行用钱币,亦颇不一致。从南澳I号沉船出水瓷器、铜钱、铜锭、铳炮等遗物看,应该是一艘明中晚期来自福建漳州的走私商船。后文还要讨论,该沉船出水的熙宁通宝,很可能是漳浦县民间私铸的熙宁钱,结合漳浦自嘉靖十三四年至万历五年(1533–1577)行用熙宁钱情况,可以推测南澳I号沉船年代为嘉靖年间至万历初年,最晚不迟于万历五年(1577)。

图9 南澳I号出水疑为明代私铸或仿制的“宋钱”

欧洲沉船出水金银币

东亚海域发现的欧洲沉船主要为17–18世纪经营欧洲与东印度、美洲新大陆之间的洲际贸易商船,船上往往运载着巨额的南美洲白银和其他欧洲货币,某些时段还有日本白银,在远程交易或多角贸易中用以购买置换各种商货,因而在菲律宾海域沉没的西班牙圣迭戈(the San Diego)号沉船,在新加坡-马六甲海峡海域沉没的荷兰东印度公司纳斯奥(Nassau)号等四艘沉船、海尔德马尔森(Geldermalsen)号沉船,分别发现数额巨大的金币、银币或金锭、金条,荷兰船海尔德马尔森(Geldermalsen)号船上出水金锭125块,每块750克,并带有标明质量的中文标记,成色都在20–22K,分为两种形状,长方形金锭107条,每条金锭8×2.5×1.5厘米,靴形金锭18条,每条5.5×3×3厘米。这些贵金属货币随着欧洲的大帆船贸易流散到东亚及全球各个市场,其中相当数量进入中国,对明清时期中国社会经济发展与制度变迁产生巨大影响,此是后话。

东亚海域背倚大陆,面向浩瀚的太平洋,大多数国家和地区发展均与海洋关系密切,同时通过海洋网络与世界其他地区发生各种联系,海洋贸易是海域内外联系的主要载体,或使用货币交易,或采用以物易物方法。货币是商品交换不可或缺的交换手段和价值尺度。历史地看,东亚海域交易的各种货币五花八门,材质形态各异,贸易货币呈现国际化、多元化特点。反映出东亚海域交易的各种货币五花八门,材质形态各异,贸易货币呈现国际化、多元化特点。

在这一国际性海洋贸易圈,不少国家和地区使用金银、海贝巴(贝壳)等为货币。《宋史》记载,宋代占城“互市无缗钱,止用金银较量锱铢,或吉贝锦定博易之值。”三佛齐国“无缗钱,土俗以金银贸易诸物。”丹流眉国“贸易以金银”。另据赵汝适《诸蕃志》记载,真腊、三佛齐、细兰等国,番商兴贩都用金、银、瓷器等博易。苏吉丹国“民间贸易,用杂白银凿为币,状如骰子,上镂番官印记,六十四只准货金一两,每只博米三十升,或四十升至百升;其他贸易悉用是,名曰‘闍婆金’。”该国盛产胡椒,货银二十五两。可博十包至二十包,每包五十升。当地经常发生海上抢掠,“俘人以为奇货,每人换金二两或三两”,导致番舶不敢前来贸易。凌牙斯加国番商兴贩用酒、米、荷池缬绢、瓷器等,以货物准金银,如酒一墱准银一两,准金二钱;米二墱准银一两,十墱准金一两之类。诸如此类,在《岭外代答》等史书也有记载。

16–17世纪,东南亚不少国家使用金银货币。在海岛穆斯林地区,小块的金币玛斯成为最主要货币,北苏门答腊的巴塞王国从14世纪开始铸造这种金币,亚齐、北大年、望加锡、吉打等地则于17世纪开始铸造这种金币。其价值相当于1000现金或1个西班牙银元雷亚尔的四分之一。在中南半岛国家,银币显得更为重要,标准重量为一个第克尔(约14克),缅甸为缅元,暹罗称为铢。17世纪缅甸人用一种铜铅合金块状的岗萨取而代之,泰国人则用圆柱形银子铸成弯曲的腰子状,并印上花纹。当然,暹罗和缅甸沿海一些地区流通海贝巴,作为一种方便的小额货币替代品,金属货币反而没有起多大作用。

东南亚地区锡金属储量十分丰富,从缅甸东部山区到马来半岛,向南延伸到邦加岛和勿里洞岛。从10世纪开始,马来半岛中部土瓦和雪兰莪的锡矿区,一直满足着亚洲对锡的大部分需求。15世纪马六甲主要出口商品中锡是本地货,以小锡锭为货币。10–14世纪几艘东南亚沉船如印坦沉船、井里汶沉船、鳄鱼岛沉船,发现数量相当可观的金字塔状锡或铅锭块,应该都是本地输往外地的商品。学者认为鳄鱼岛沉船发现金字塔状锡块可能来自马来半岛西海岸的吉打(Kedah)、雪兰莪(Selangor)和东海岸的北大年(Pattani);其他形状的锡块:一类是卷成独木舟的样子的锡板,称“独木舟钱”(Canoe Currency),一类是节状的(两端或两端加中间有扣环状突起)锡合金长条,在马来半岛都被当作货币来使用。15世纪马六甲铸造锡币,到17世纪成为亚齐最重要的而货币。中国文献《岛夷志略》《瀛涯胜览》《星槎胜览》《西洋番国志》等均记载东南亚国家使用锡币“通市交易”,说明此类锡块具有一般等价物乃至货币属性,在东南亚海岛地区流通使用。

不少外国货币如罗马钱币、波斯银币,在东亚许多国家和地区行无阻。公元1世纪前后扶南国的崛起,首先要归功于贸易,同时也得益于优良的农业基础。20世纪40年代,考古学家在越南南部的俄厄(Oc Eo)发掘了一座年代大约2–3世纪印度化时代的扶南海港城市,挖掘出包括印章、护符(货牌)、黄金戒指、铅制货牌、汉代铜镜和安东尼王朝铸造罗马金币,说明扶南是罗马、印度到中国海上网络的一个中继站和贸易中心,罗马钱币流入俄厄市场。公元4、5世纪,受印度文明影响,马来半岛的吉打已经是个国际商港。9世纪吉打的商业中心转移到布秧渡头和马莫,这里交易的商品有来自中东、印度和东南亚的主子,中东的玻璃艺术品,中国唐宋时期的镜子和陶瓷,还有就是阿巴斯王朝的钱币,以及黄金、铜制饰品等。

到17世纪,葡萄牙人、西班牙人、荷兰人及英国人向东方输送大量美洲白银,20年代达到高峰。这些白银一部分流入东南亚地区,尤其是像会安、马尼拉、北大年、阿瑜陀耶、柬埔寨等重要的国际性商港,大部分进入中国。白银流入带动了东南亚城市的扩展、商品消费与社会商业化,西班牙银元成为东南亚最流行的国际货币之一。在多种因素合力推动下,东南亚进入“16世纪长期繁荣”。1620–1680年代,世界上经济发达国家和地区,特别是欧洲、土耳其、中国,都明显进入“普遍危机”状态,主要特点是:经济上物价低迷,农作物歉收,人口特别是城市人口增长停滞不前甚至下降;政治上危机四伏,中国明朝灭亡,德意志宗教战争,英国革命等是最突出标志。大势所趋,17世纪20年代以后,日本和美洲输入东南亚的白银明显减少,英国、荷兰在本世纪中叶运往东方的金银也不如20年代,加上荷兰东印度公司垄断等原因,导致这一地区在本世纪中叶贸易衰退,并与世界其他地区一样经历了“17世纪危机”。

中国历代铜钱在东北亚、东南亚乃至印度洋一些国家和地区是甚受欢迎,并充当了国际通用货币的角色。一方面是国际贸易对中国钱币有持续的需求,而中国钱币尤其是宋钱制作精美,备受东亚地区市场追捧;前文曾经提到,印坦沉船、井里汶沉船出水位数不少的南汉国乾亨重宝铅钱,说明即使是质材较差的铅钱在东南亚海岛地区也有一定市场,作为货币流通使用。另一方面中国铜钱本身也是货真价实的金属商品,可以当做贵重金属材料,熔铸制作其他器具,或用以储藏,这种持续广泛的市场和社会需求,导致历代中国铜钱长期“外泄”,甚至引起“钱荒”,造成了中国历代长期实施“钱禁”。铜钱外流趋势在唐朝已经出现,宋代更加明显,南宋比北宋更为严重,明清时期钱币外泄情况依然无法杜绝。相关研究成果已经不少。

中国铜钱在东北亚到东南亚地区广泛流通。15–16世纪中国铜钱成为马六甲、爪哇、文莱、马鲁古(摩鹿加群岛)等市场最通用的货币。1990年代有学者介绍,印度埃格摩尔、马德拉斯和泰米纳德政府博物馆收藏有一批中国古钱,这些古钱出土地点为印度东南部的泰米什纳德邦坦贾武尔地区的窖藏。窖藏共3个:1号窖藏有20枚,2号窖藏有1822枚,3号窖藏有323枚。现存资料分析,1号窖藏宋钱占该窖藏古钱总数的83%,2号窖藏宋钱占该窖藏古钱总数的95%,3号窖藏宋钱占该窖藏古钱总数的93%,3个窖藏还出土了少数汉唐古钱。泰米什纳德邦坦贾武尔地区与斯里兰卡隔海相望,位于唐宋时期南天竺注辇国境内,说明宋代钱币不仅在东亚海域内使用,还溢出域外,在相邻的印度洋国家流通。

尼古拉斯·塔林(Nicholas Tarling )教授认为中国钱币主要从14世纪开始,15、16世纪进一步发展,中国铜钱大量流入东南亚表明了中国对东南亚市场有广泛需求,而这种供求关系对促进东南亚商业兴盛也起到了重要作用。事实上,国际市场像只无形的手,经常超越国家和地区把不同种族人群、利益集团纠集在国际性海洋贸易的体系之中,形成的共同利益诉求和利益关系,化解官方“钱禁”的法律规范和管制措施,导致“钱禁”律令软弱无力或形同具文。本文介绍的古代沉船发现大量中国铜钱,说明因海外贸易引发的中国钱币外流现象是长期存在的,数量不容低估。从另一个角度说,中国古代“钱禁”努力基本上是不成功的,甚至是徒劳的。

秦汉时期中国铜钱就已经流传至周边地区,唐宋时期对外贸易与交往空前频繁,大量中国铜钱“外泄”至海外市场。彭信威先生指出,宋代货币文化在中国历史上达到最高境界,钱币的形状、穿孔的大小、轮廓的阔狭、铜色的配合等都相当完善,尤其在钱文、对钱(同一种年号钱同时用两种或三种书体)上体现美术与文学的完美结合。宋钱文化甚至影响了周边一些国家,越南在北宋开始铸钱,也输入中国钱;南洋使用中国钱,大概也是这个时候酝酿起来的。

日本在7世纪末就仿效唐代通宝铸造了“富本钱”,8世纪开始铸造“和同开珎”钱,这是日本奈良时代和平安时代开铸的著名的“皇朝十二钱”中的第一种。明朝建立后,日明关系长期紧张,日商不能直接到中国贸易,只好通过琉球那霸(Naha)贸易获得中国的铜钱和其他商品。15世纪下半叶,日本船只接管琉球群岛和日本港口之间的贸易,琉球在商业和航运方面的优势就已开始下滑。货币流通的变化反映出其经济日益依赖日本。琉球商人已不再向日本市场供应明朝铜钱,而是购买15世纪下半叶开始在九州南部激增的仿照中国铜钱铸造的劣钱。这种劣质仿宋铜钱,在陈侃《使琉球录》也有记载:琉球“通国贸易,惟用日本所铸铜钱,薄小无文,每十折一,每贯折百,殆如宋季之鹅眼綖贯钱也。” 17世纪初,日本政治势力扩张至琉球,日本铜钱也在琉球列岛流通,其中宽永钱较流行,并远输至中国、朝鲜、安南、南洋各地。1659–1685年,日本在长崎设立铸币厂,模仿中国旧铜钱样式,专门生产用于出口的铜钱,这种日本铜钱的主要贩运者是台湾郑氏集团。

日本历史上流通的钱币,除了仿照中国銭制铸造本国货币之外,相当部分来自对中国的商业交易,部分来自朝贡赏赐。盛唐以后,从中国流到日本的古钱币,日本钱币界称为“渡来钱”。1226年镰仓幕府正式承认宋钱为其通行货币,宋钱源源不断出口到日本。据估算,在13至14世纪的高峰期,日本进口了1,000多吨的中国钱币。新安沉船一次性出水中国铜钱之多,在东亚海域沉船考古并不多见,可视为中国铜钱通过贸易渠道流向海外市场的典型案例。一般认为与日本市场对铜钱的需求直接相关,日本本国铸钱能力有限,因而输入中国钱币以敷流通之用。而韩国学者金英美教授则认为应从元朝与日本金的差价上考虑,当时北京金价与日本京都金价相差3倍,日本商人在对日贸易中以黄金换取铜钱,从中获取巨额差价。 此说不无道理,因为元代金银与铜钱兑换比价之差,日本不断将黄金输入中国,有时用来交换中国铜钱,有时用来交换其他中国商品。元朝也有过用铜钱向海外交换金珠。美国学者万志英(Richard von Glahn)、日本学者川添昭二教授则有其他考虑,指出日本京都和镰仓最伟大的禅宗佛教寺院都对前往中国贸易和朝圣有特别浓厚的兴趣,新安沉船(Sinan shipwreck)载满28吨中国铜钱和陶瓷及其他船货,于1323年从宁波返回日本途中在朝鲜海岸沉没。该船受1319年罹遭大火的京都东福寺(Tōfukuji)委托,从中国博取钱币和货物,以筹措重建资金。其在宁波的发货实际是由扎根在博多的中国商人代理寺庙经营的,证明宗教虔诚和商业利益相交织的双重目的。 从不同角度解读新安沉船出水铜钱,亦可见作为外来货币的中国铜钱已经渗入日本社会生活的诸多领域,发挥着本地通货的重要作用(图10)。

图10 日本民间藏古代铜钱,奈良市西京五条

16世纪中叶东亚海域海盗活动猖獗,中国商人对日本走私非常活跃。如前所言,明朝铜钱官铸之外,民间往往私铸唐宋钱,并流向海外,其中福建漳州民间的私铸宋钱不少通过海路流入日本,构成中日民间铜钱交易的重要通道。明代《漳浦志》记载福建銭制和银钱流通情况:

我朝钱法,遇改元即随年号各铸造通用,但民间使用则随其俗,如闽中福、兴、汀、邵、福宁皆不用钱,漳、泉、延、建间用之。漳、泉所用之钱与延、建异,泉又与漳异,或以七八文,或以五六文,而各准银一分,漳郡如龙岩、漳平亦不用钱,其同俗者龙溪诸县,而诸县所用又有美恶不齐,诏安极精,漳浦次之,龙溪则极恶亦用之。又非时制钱,乃宋诸年号民间盗铸传用者,而又数年一变。以吾一邑言之,嘉靖三年、四年用元丰钱,七年、八年废元丰钱而用元祐钱,九年、十年废元祐钱而用圣元钱,十三、十四年废圣元钱而用崇宁之当三、熙宁之折二钱,万历三年废崇宁钱专用熙宁钱,五年废熙宁钱而用万历制钱,方一年尔万历钱又置不用,用者以抵铜而已。方其用之也,民间惟藏钱,凡田宅蔬菜之属皆用钱,交易契券亦以钱书,乡村自少至老有不识银,一村之中求一银秤无有也。及其废而之他也,即官府厉禁不能挽之回。每一更变则藏钱者辄废弃为铜之。今民间皆用银,虽穷乡亦有银秤。

成化、弘治以后,福建沿海走私通番盛行,隆庆改元朝廷特许月港开海,“准贩东西二洋”。而本地銭制紊乱,各地自行其是。官钱不足,私铸风行。走私通番与民间盗铸互相激荡,导致大量私钱违禁溢出海外,龙溪为盗铸与输出“宋钱”之渊薮,其时日本银产甚丰,兼之素重中国古钱,为此类宋钱主要输入地。明嘉靖时人郑若曾说:“倭不自铸钱,但用中国古钱而已,每一千文价银四两。若福建私新钱,每千价银一两二钱。惟不用永乐、开元钱。”郑舜功也说日本“昔者自铸,今用中国古钱,及有香钱、礼钱,皆僧中所言;又有鹅眼、孔方兄、青蚨、用途、用脚之称。” 郑舜功特别提到:日本“惟用中国古钱,每钱一文价银四厘。向者福建龙溪地方私自铸钱,市之私铸,市之彼中。彼重中国之钱,不计龙溪之伪。” 日本以银换钱,明知伪钱亦不计较。南澳I号沉船沉船出水的熙宁通宝,大概与漳浦所行之私铸熙宁钱当属同一货色。总的看来,日本与福建之间的银钱买卖是两国民间公平交易,各得其所,形成了两相认同的货币交换比价和交易机制。

朝鲜在10世纪开始仿唐代高宗的“乾元重宝”铸造“乾元重宝”背“东国”钱,有铜、铁数种,形制外方内圆。最具代表性的是仁祖十一年(1633)开始铸造的“常平通宝”钱,累朝鼓铸,版式繁多、种类丰富,除了有小平、折二钱,还有折五、当十、当百等钱,大约有一千余种左右的品种和版式,1890年才停铸,前后流通长达230年,是朝鲜历史上的长命钱币。

越南开始铸钱的时间,学界一般认为在丁朝,铸造“太平兴宝”是越南独立开始铸钱的标志。宋人洪遵《泉志》记录“大兴钱”即太平兴宝有4种版式,以及“太千钱”即太平通宝,均为丁朝所铸。前黎朝、李朝、陈朝亦有铸钱,“度量权衡与中国同。……交易用唐宋时钱,七十文为一钱,七百(交)【文】为一贯。” 后黎朝建立后铸造顺天元宝;正统二年明朝封黎麟为安南国王,自此鼓铸益富,末年铸昭通元宝。此后在清朝两广、福建流通的“光中钱”“景兴钱”等,都是依照唐宋铜钱规制铸造的。2002年以来,越南河内昇龙皇城考古遗址也出土了大批成串的整齐排放的后黎朝前期铸造的铜钱(图11)。

图11 越南河内昇龙皇城遗址出土后黎朝前期铜钱。

“南北朝”时期(1527–1677),安南货币发行、流通极为混乱。后黎朝对钱币铸造以及作为主要币材的铜料生产、买卖控制不力,私铸始终禁而不止,铸钱质量也难以保证。黎神宗永寿元年(1658),下令清除铅、锡、钢、铁及破缺杂钱烂钱,但允许前朝无损坏的钱币继续流通。黎玄宗景治年间,也下令收缴铅钱,并以铜钱一陌兑收铅钱一缗的比价征缴铅钱。郑阮对峙时期,南阮政权重视海外贸易,铸钱所需铜料,多从日本、中国购进,锌则从日本、澳门、荷兰购进。但是仅靠海外进口铜、锌原料,仍不能保证铸钱需要,锡、铅、铁铸钱遂在南阮应运而生。1724年,阮氏政权曾下令查禁锡、铅、铁钱,不准流通。次年,增铸铜钱,中国铜钱(主要是康熙通宝)也进入流通。阮氏后期,在使用中国唐宋古钱的同时,多以“祥符元宝”式样铸钱。

元明时期,马来半岛的锡矿得以开采,锡成为马来半岛的主要出口产品,明代曾进口马来锡。15世纪马六甲国际贸易除了流行中国铜钱外,还使用一种依照南宋铜钱版样制作的锡币,有两种面值:1钱锡币、2钱锡币,这种锡钱马来人或华人都能接受。马欢《瀛涯胜览》也记载:满剌加国使用的货币以锡铸成斗状。在马六甲有一种名为“柔克”的中国人私铸锡币,一面为汉字,一面为阿拉伯文,铸有发行人或公司的名字,有的还铸有满文,如“乾盛通宝”、“裕记信用”、“振春公司”等。这类币主要是在赌场使用或与当地苏丹铸造的“锡帽钱”一起流通,并有固定比价。马来西亚当地发行的锡币,一开始基本上是中国货币粗劣的仿制品,直到公元1793年,才出现了正规的白锡币。

中国铜钱在印尼群岛也是一种通货。爪哇、苏门答腊、巴厘诸岛考古发现的中国铜钱,除少量唐代开元钱外,大部分为宋代铜钱。印坦沉船、井里汶沉船发现为数不少的南汉国铸造的乾亨重宝铅钱,说明即使属于比较劣质的金属铸币,官方仍能乐于接受,更何况民间。荷据时期,巴达维亚当局下令禁止中国、日本等铜钱流通,但巴厘岛上依旧流通铜钱。在爪哇等地发现大量中国铜钱,还有麻若巴歇王朝(约9–16世纪)铸造的圆形方孔铜钱和锡钱,这些钱币明显受到中国钱币的影响,状似中国钱,钱币有佛教、湿婆教信仰的图案和动物形象。爪哇地区曾仿中国五铢钱、开元通宝及宋代“咸平元宝”、“景德元宝”、“祥符通宝”、“天圣元宝”等钱,铸造铅锡合金年号钱。16世纪20年代开始,东爪哇淡目国仿照中国圆形方孔钱式样铸造过铜钱、铅钱和锡钱,铅钱上有钱文“天下太平”、“SZE TAN 元宝”等,不过相当粗劣。

17世纪末至18世纪初,印度尼西亚伊斯兰教兴起,各邦国货币带有伊斯兰货币特色,势力雄厚的华侨商人仍有自铸货币权力,如井里汶王室将铸币权承包给华侨首领陈祥哥,铸“史丹裕民”、“邦其兰宝”等带汉字的方孔钱。荷兰委任华人担任甲必丹,负责华人社区的管理,也拥有自铸钱币的权力,如1619年苏鸣岗任巴达维亚甲必丹,铸造了铅币。客家人建立的“大港公司”“何顺公司”等也铸有带汉字的方孔钱,有些带满文,类似清代制钱。印尼群岛有些地区信仰还赋予中国钱币神性,把中国唐宋铜钱作为宗教祭祀仪式中不可缺少的神器和祭品,巴厘岛的人们则以中国古代铸币作为随身佩带的护身符。

世界上最早的货币可能起源于公元前2000年两河流域美索不达米亚的国际贸易,金银成为物物交换的具有价值基本单位的媒介。公元前15世纪特洛伊和克里特岛出现印有象形字的金属圆片,隐约可见现代货币的雏形。7世纪末小亚细亚半岛的吕底亚(Lydia)出现一种利用河流中天然金银合金颗粒,打上印记而成的椭圆形金属币。一面仅有一个打印记号,另一面常为一种线条简单的动物图案,并已开始使用铭文。吕底亚的铸币技术后来被希腊接受,开始出现铸有头像的货币,在希腊文明的影响下而远播西方。罗马帝国最初使用一种方形铜块为货币,但不久就全部吸收了希腊货币文化并将其发扬光大,以希腊——罗马为代表的西方货币文化体系。波斯、印度等东方国家因亚历山大的东征而接受了希腊货币文化。阿拉伯等伊斯兰教国家货币虽有所不同,但亦属西方货币文化体系。西方货币文化特点是:形制为圆形无孔,多用金、银等贵金属为币材,以打压法制作,以人物头像或动物图案为钱币图饰,多有打制地点、年代、国王名字以及宗教颂词等铭文,并打印有徽记及神像,具有浓厚的宗教色彩。

与以古代希腊——罗马为代表的西方货币文化不同,以古代中国为代表的东方货币文化体系拥有明显特点:形制为圆形方孔,币材多用铜、铁等贱金属,以文字为钱币图饰,铭文多记币值、年号及地点等,采用范铸或翻砂浇铸技铸造。从春秋战国时期的刀、布、环、贝四种货币到秦统一货币制度、铸造外圆内方的秦“半两”钱,汉武帝时的“五铢”钱,到唐高祖武德四年铸造“开元通宝”钱,“通宝”钱取代了以往“两铢”式货币成为中国制钱的典范。这种外型美观、重量划一、大小适中、携带方便的圆形方孔钱,形制大致不变,一直延用到清朝末年,而且具有准国际货币的价值尺度和支付手段,对周边国家朝鲜、日本、琉球、越南以及东南亚其他国家产生了广泛影响,这种影响主要靠海路传播。如上所述,这些国家和地区不但大量引入和使用中国铜钱,而且仿照中国货币形制(主要是宋钱),铸造汉字钱文的圆形方孔铜钱。其形制、材质、文字、重量、大小等均与中国铜钱相仿佛,可以混杂通用,能够跨境流通。既在本国使用,也在外国流通,共同构造了以中国銭制为核心的东方货币文化圈。

3世纪以后,由于东西方贸易发展与海洋市场的扩充,面向内陆、与拜占庭、波斯等国有贸易关系的中国河西地区,出现使用外国流入的金银货币的现象。公元4–7世纪,从波斯以东到中国河西走廊,曾经是白银通货流通区。公元6世纪中叶到7世纪初来自君士坦丁堡的拜占庭金币索里得(Solidus)制作精美,甚至进入中原地区。公元7世纪70年代到8世纪40年代,受唐朝铜钱规制影响的河西地区,形成一个同时使用金银与铜钱的区域性特殊货币区。

与河西走廊以及西域通用银钱类似,面向海洋,与东亚、印度、波斯湾等国家有贸易往来的中国南方沿海一些地区,也形成一个由长距离国际贸易引发的使用国际货币的流通区。中国史书记载,晋时广州“市司用银”有耶斯提泽得二世(Yazdegerd Ⅱ)、沙卜尔三世(Shapur III)所铸的银币(图12);处在广州通往江南、北方水运要道的英德、曲江地区也发现波斯银币,都是当时前来岭南贸易而遗留下来。20世纪初敦煌出土的S1344号《开元户部格残卷》记录了唐代武则天天授二年七月廿七日颁布的一条敕令:“(岭南)百姓市易,俗既用银,村洞之中,买卖无秤,乃将石大小,类银轻重,……”。敦煌发现的《天宝地志残卷》记载岭南65郡,公廨本钱用铜钱的有18郡,用白银的有33郡,其余14郡不详, 表明岭南使用白银相当普遍,而且多于国家法币铜钱。

图12 广东遂溪南朝窖藏出土波斯萨珊王朝卑路斯(Peroz)、耶斯提泽得二世(Yazdegerd Ⅱ)、沙卜尔三世(Shapur III)所铸的银币。

图12 广东遂溪南朝窖藏出土波斯萨珊王朝卑路斯(Peroz)、耶斯提泽得二世(Yazdegerd Ⅱ)、沙卜尔三世(Shapur III)所铸的银币。

整体而言,学界一般认为直到唐代国内主要货币依然是钱帛,金银尚不具备完全的价值尺度与流通手段职能。然而在一定时期、某些地区、某些范围存在货币多样化特别是白银货币化现象,例如上文提到的河西走廊和南方的岭南地区杂用金银铜钱布帛,由于商品经济发展、大额货币流通需要和来源增多,出现有别于内地兼用钱帛的特殊通货区。岭南“俗既用银”,固因为本地产银,特别是粤北、西江流域。唐朝土贡金银之州分别有73、68州,岭南分别有39、47州,占全国的61.9%和69.12%,说明岭南金银开采在全国占有重要地位。更重要的是从广州到交州面向南海,长期与海上贸易有密切联系,海外货币流入岭南市场,称为“南金”,与本地货币(铜钱、布帛)混杂使用,流通货币呈现多样化、国际化特点。日本学者桑原骘藏认为,岭南地区“当时通用的金银是伊斯兰教徒带进中国来的”。 本文介绍的黑石号沉船、印坦沉船、井里汶沉船等,都发现数量相当大的各类形态的金银货币以及铜钱,为观察岭南“特殊通货区”提供了有价值的佐证资料。

需要进一步讨论的是,11世纪以后越南、日本等国依照唐宋钱制,铸造了大量本国铜钱,不少在两广、福建等沿海地区流通,中国文献称为“夷钱”。10世纪末,越南铸造背文“黎”字天福镇宝(“黎字钱”),在交州贸易中商人赍载入广州,“颇紊中国之法”。后黎朝铸造顺天元宝,鼓铸益富,其钱颇多流入中国两广地区。越南西山阮氏政权所铸光中钱、后黎朝所铸景兴钱等流入中国者亦不少。光中钱为西山朝阮文惠所铸,铜或赤或纯黄,薄如纸,称“薄版钱”。景兴钱为后黎朝显宗黎维祧在位期间所铸钱币,据著名古钱币学家王贵忱先生研究,因显宗在位长达48年(1740–1786),所铸钱币“形制不一,大小奇出多变,币材繁杂无定制,制作精粗互见,不为言钱家所重。就见藏实物而言,美妙之作非少,钱文书写变化有不可思议者,实不可不记也”。王先生将所藏230余枚景兴钱精拓辑为一函五册《越南景兴钱谱》,蔚为大观,实海内仅见之景兴钱“实录”,为研究近世越南钱币及广东“夷钱”流通提供难得的实物资料。

清代越南钱币流入中国主要在广东、福建等地流通,洋船偷运带进广州、潮州、厦门等口岸,对地方金融产生冲击,官府多次下令禁止。道光八年(1828)官府曾称上奏广东行使安南钱,内有光中通宝、景盛通宝两种最多,间有景兴通宝、景兴巨宝、景兴大宝、嘉隆通宝,谓之“夷钱”。各种钱币掺杂使用,十居六七;潮州尤甚。内地奸民利其钱质浇薄,依样仿铸,日积渐多。福建漳泉地区也大量使用光中、景盛、宝兴年号“夷钱”,体质薄小,掺杂沙土,每百枚不及制钱五十文之重。另外越南钱在台湾也有流通。清末四川、重庆甚至北京,也可见到光中钱和景兴钱。

越南古钱在中国考古中时有发现。如宁波“小白礁I号”清道光年间沉船上,就发现有越南的“景兴钱”。粤海关博物馆收藏有一堆“明命通宝”铜钱,共18串,互相黏连,这些铜钱应该是在中越贸易途中商船沉没遗留下来的(图13)。

图13 越南阮朝“明命通宝”铜钱,粤海关博物馆藏

澳大利亚国立大学李塔娜教授指出:18世纪越南北部(东京)采矿业的发展,以及从日本和中国进口铜及锌,越南南部(Dàng Trong,内区)和北部(Dàng Ngoài,外区)仿制数额巨大的钱币,虽然东京的钱币原料是由华人矿工开采出来的铜,而交趾支那的铸币原料是由中国帆船从广州输入的锌与铜合金制造,但不影响它们大量流向国外——大部分流往中国,以至于中-越钱币流通的方向从以往的中国向越南输出,反转为越南向中国输出——当然还有流向柬埔寨、暹罗和南洋群岛——这倒流现象与历史上中国、日本之间的铜钱流通大多数时候的流向不一样。因此,在东南亚市场上流通的历代中国铜钱,有真的中国铜钱,也有假的中国铜钱。

1964年10月明成化、弘治间市舶太监韦眷墓在广州东山被发现,出土圆形素面薄金片1枚,残断红色珊瑚1支,宋钱3枚,南汉铅钱1枚,外国银币三枚(图14)。据夏鼐先生研究,其中外国钱币为旁葛剌银币2枚,为培巴克沙(Rnkn al-din Bār bak,1459–1462)于1459年所铸;威尼斯银币1枚,为1457–1462年威尼斯总督帕斯夸尔·马利皮埃罗(Pasquale Malipiero, 1457–1474)当政时所铸格罗索(grosso)或格罗塞托(grossetto)。意大利学者毛里齐奥·斯卡尔帕里(Maurizo Scarpari)认为这些外币有可能是“随阿拉伯商人到达中国,或是由中国旅行者带回去的。” 但最终落入集多种权力于一身、主管朝贡贸易的两广头号实权派人物韦眷手中,成为15世纪下半叶中西贸易与货币流通的物证。

图14 明代市舶太监韦眷墓出土旁葛剌(上)、威尼斯银币(下)。

图14 明代市舶太监韦眷墓出土旁葛剌(上)、威尼斯银币(下)。

明中叶以后日本、北美白银及铸币流入中国,“洋钱”在不少地区大行其道,白银成为与铜钱并行的国家本位货币,并在国家财政税收与赋役制度中占有重要地位。清代广东从粤东到粤北,各州府均有洋钱流通,大体上南雄、韶州、连州、肇庆地区多用“番面”,潮州、雷州、嘉应、琼州多用“花边”。1800年,丹麦Cron Prinsen号商船停泊在黄埔,雇佣10名中国工人。雇佣合同表明,作为过磅员聘用的中国人每月工资6安南银元,包括中国到哥本哈根的往返航程在内;而作为无需专业训练的甲板工聘用的中国人每月工资为5安南银元。很显然,在对外贸易口岸广州地区,“安南元”也为民间接受,应该是人们习惯使然。可以这麽说,在广州口岸外国货币某种程度上也被赋予了法定货币的功能,在地区货币体系与市场流通中占有一席之地。

16世纪以后西方商人运来巨量的南美、日本的白银,从广东(澳门)、福建等沿海港口流入内地,称为“洋钱”。“夷钱”“洋钱”与中国钱币在中国沿海地区长期流通,与中国钱币掺杂使用。这种中外货币交流的反向流动越往后越强劲,清中叶从广东、福建到黄河以南地区,都有洋钱流通,名目繁多,种类有数十种,对近世中国经济发展与社会变革产生巨大而深刻的影响。

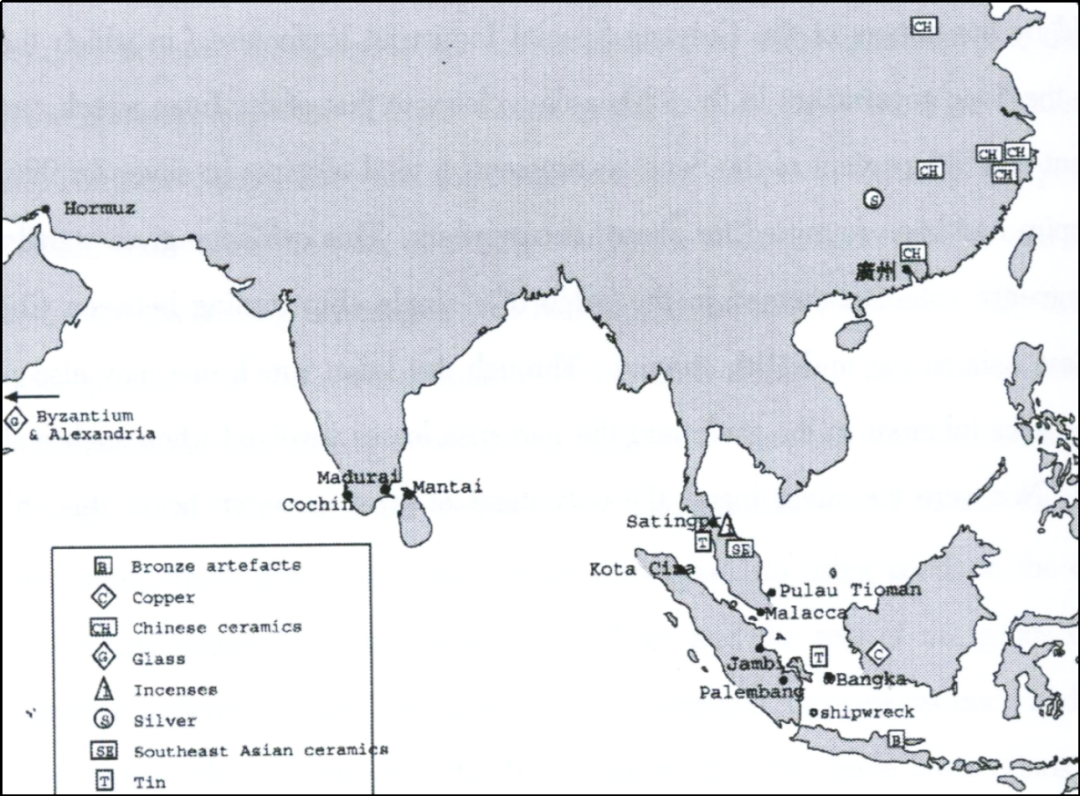

市场诞生于需求与交换,并且有必要用货币来确认这种关系。市场扩张、贸易扩大必然提高对货币需求,增加交易手段。在海洋经济诸部门,国际贸易是连接国际性生产、交通、市场、消费等经济活动的关键性部门,而国际货币则是增进国际性、跨区域经济贸易、带动经济增长的必要手段和交换方式。在早期东亚沉船考古研究中,大量的中国外销瓷、中外货币体现了市场的力量,展现了8–14世纪东西方繁荣的海上交通、国际贸易与国际市场的联系,特别显示了唐宋时期经济部门具有高超的生产能力与生产水平,中国产品在海外拥有广阔的消费市场和强大的影响力,以外销瓷为代表外向型手工业在生产、运输、市场、销售等领域形成面向海外的经济链条,外销商品产地、贸易港口、消费市场之间形成跨区域/海域、跨国界、互相联系的共同繁荣局面。勿里洞沉船、印坦沉船出水的唐代外销瓷产地除了在南方沿海的广东、浙江地区外,还包括河北、河南、安徽等内陆地区,可见海外市场的力量像无形的手深深伸进从沿海到内陆腹地相关产区以及各个经济领域,把沿海乃至内陆地区一些生产部门也卷进世界体系,在生产、运输、销售等领域与遥远的印度-波斯-阿拉伯世界建立起紧密联系,带动了相关区域经济增长与社会变迁(图15)。

图15 10世纪印坦沉船出水商货的来源地。

古代海外贸易以及中国货币的流入对隔海相望的近邻日本社会起着巨大的作用。唐代以前,流入日本的中国铜钱数量有限,未能触动日本社会经济生活,民间交易以布、稻、铁等实物为主要媒介。唐以后日本全面吸收中国文化,大量唐钱流入虽然没有以实物支付的贸易习惯,但货币已经进入日常生活。12世纪以后,日本广泛使用中国铜钱,民间买卖、官方交易皆以中国铜钱为支付手段,而且产生与货币经济密切相关的借贷、典当业务和行业。14世纪日本货币地租盛行。室町幕府和战国时代,商品生产、流通非常活跃,被学者称为“货币经济时代”。这一时代流通的货币除了官铸优质皇朝十二钱与私铸各种劣质恶钱外,还有从中国输入的宫膏古钱(宋钱)、渡唐钱(洪武、永乐、宣德钱)及私铸京钱。明朝永乐钱在以铜钱表示年贡征收基准的“贯高制”下充当耕地、年贡、诸役纳钱的标准通货。贯高制以货币计量,但并非都以货币缴纳,实际的纳入形态,在不同的大名领,在同一个大名领内的不同地区,不同时间,都是不同的;有的纳钱,有的纳实物特别是米,有的钱物混纳,一般来说是钱物混纳为多,作为标准通货的永乐钱在日本社会经济中占有特别的位置。因而学者认为,日本至16世纪基本完成从实物地租向货币地租的转化,中国货币在日本古代地租形态发展演变起着至关重要的作用。

大航海时代东西方关系与全球贸易进入新时代,金银交易在全球贸易中异军突起。被欧洲人称为“白银群岛”的日本采银业发达,陆奥、但马、石见诸矿山均大量产银(图16)。由于中国对白银有广泛需求,每年输出大量白银到澳门、或者通过海上走私,购买丝绸等商品。日本学者小叶田淳先生在《近世银、金的海外流出和铜贸易的动向》中认为,在近世前期,铜是日本最主要的贸易输出品,17世纪其输出额达到顶峰,因而日本的铜输出直接影响近世日本对外贸易。而银自16世纪中期开始大量流出海外,若以丁银计算,其年输出额达150吨至200吨,导致国内银货不足。宽文八年(1668),幕府禁止银输出。与此同时,西班牙在美洲殖民地波托西银矿生产与日本白银开采几乎同时达到高峰,产量大幅增加。另外中国与西方国家金银比价差异使得金银交易成为有利可图的生意,欧洲国家把白银运往中国,用以黄金交易,购买丝绸、陶瓷、茶叶等中国商品。因此从16世纪中叶开始,葡萄牙人、西班牙人、日本人通过广州、澳门、月港贸易,将白银输入中国,转而购买丝绸、黄金,输往全球市场,赚取差价利润。西班牙人把持马尼拉与月港、美洲大陆的“大帆船贸易”。葡萄牙人则在17世纪40年代以前垄断澳门与长崎、马六甲、果阿至欧洲之间的贸易,17世纪20–30年代澳门还参与马尼拉的贸易。1635–1640年,荷兰人在台湾、巴达维亚经营转口贸易,中国黄金经由安海输往巴达维亚、暹罗、苏拉特、科罗曼德尔等地,稍后英国人也加入广州、会安等面向全球的国际性金银交易网络。眼下所见,圣迭戈(the San Diego)号沉船、纳斯奥(Nassau)号等四艘沉船、海尔德马尔森(Geldermalsen)号沉船均为对华贸易船,运载大量金银货币,展现了大航海时代东亚与全球海洋贸易中金银交易的实况。饶有意思的是,1986年英国海洋探测打捞公司在荷兰航海图书馆发现1772年7月17日Rimsberg号从印度开往广东航程中在下川岛14海里、距闸坡24海里处海面沉没的档案材料,显示该船装载有385.5吨锡锭、6箱白银、136吨胡椒以及可可、棉布、毛皮等货物。该年8月,英国海洋探测打捞公司与广州救捞局合作开始打捞这艘英国沉船,结果没有找到沉船和白银,却意外发现震惊世界水下考古界的“南海I号”沉船。

图16 日本石见银山遗址;16世纪后期“御供丁用银”、“文禄石州丁银”,岛根县立古代出云历史博物馆藏

全球贸易为东亚市场引进巨量的美洲、日本白银(表5)。据马加良斯·高天若(Magalhāes·Godinho)研究,15世纪末叶,欧洲人为购买东方奢侈品共支付了40万葡萄牙银币,相当于10吨多白银。16世纪初期,由于胡椒、香料进口减少等原因,欧洲人支付货币不超过8万葡萄牙银币(约2吨白银)。16世纪后半叶,由于地中海东部贸易恢复和葡人获得越来越多的白银,贵金属出口猛涨;1570年西班牙美洲白银大量开采,1580年西班牙与葡萄牙皇室的合并,大大增强了这种出口趋势。到本世纪末,欧洲通过葡萄牙人和地中海东部商道向东方输出的白银大约有72吨。

表5 流入东部亚洲的白银和黄金(十年平均量,以白银计算, 单位:吨)

葡萄牙人 | 荷兰东印度公司 | 英国人 | 马尼拉 大帆船 | 日本出口 | |

1581–1590 | 8.6 | 4 | 30 | ||

1591–1600 | 2.7 | 40 | |||

1601–1610 | 5.9 | 5.7 | 1.3 | 12 | 80 |

1611–1620 | 4.7 | 10.9 | 4.7 | 19.4 | 110 |

1621–1630 | 4.4 | 12.7 | 7.7 | 23.1 | 130 |

1631–1640 | 8.7 | 5.5 | 18.4 | 130 | |

1641–1650 | 9.5 | 10.1 | 70 | ||

1651–1660 | 8.6 | 9 | 50 | ||

1661–1670 | 11.8 | 9.9 | 8 | 40 |

流入东亚地区的白银大多进入中国市场。全汉昇先生认为,1586–1640年经马尼拉贸易输入中国的白银总数达到2,742万比索。梁方仲先生的研究则显示,1573–1644年各国输入中国的银元超过一万万元。美国学者万志英(Gichard von Glahn)教授的研究与此大体吻合,1550–1645年,每年输入中国的日本、美洲白银有50–100公吨。1636年葡萄牙商船运来日本白银投放到广州的白银有75,000公斤。

如果说中国货币对古代日本、朝鲜、越南等国家社会发展产生关键性作用,那么近世日本、美洲白银持续反向输入中国,也极大改变了中国传统社会与经济生活,引发一系列深刻的制度变革与社会变迁,传统中国在东西方接触与文明对话中逐步走上近代化进程,缓慢融入现代世界体系,银本位制度是先行者,白银取代铜钱成为主导货币。成化以后,银重钞轻现象成为不可逆转的趋势。弘治初年,江南“市中使金银”。万历间“天下交易所通行者,钱与银耳”,山东“银、钱杂用”,“闽、广绝不用钱,而用银抵。”白银比铜钱更受欢迎,“今时银一两即值千钱”;云南地区在传统上使用来自印度洋的贝币“海贝巴”,每十贝当一钱,而白银一两者当贝一万枚。

明代东南沿海地租形态出现以白银交纳租金的货币化现象。据佛山石湾《太原霍氏崇本堂族谱》记载,成化年间广东南海县已经有“佃家纳租银,”用白银交租的事实。新会西沙头、西涌、黎乐、新开滘诸乡多种蒲葵,谓之葵田,“周迴二十余里,为亩者六千有余;“中人之产,得葵田四十亩,亦可以丰衣足食矣”,县中所资生者“半出于蒲葵”,而租田种植蒲葵,“岁之租,每亩十四、五两。”

嘉靖、万历间,广东、福建深化“均徭”、“均平”和“一条鞭法”等赋役制度改革,以白银折纳是一项重要内容。嘉靖年间广东各府徭役,包括银差、力差、解户、均平诸项征纳,皆以银两计算。1963年,傅衣凌先生发现一批明清时期福建南平、德化两县土地买卖契约,最早的一件土地契约出现在嘉靖三十年,此外还有嘉靖卅四年、万历二年、天启贰年、天启五年、崇祯十一年、崇祯十七年南平、德化两县土地买卖契约,都牵涉到“银主”。当时具有土地所有权者有田主、业主、房东、苗主。这里的“银主”,傅先生认为是明中叶以后白银普遍使用、地权转移过程中的新鲜事物。

与各个领域经济社会制度演变相伴随,作为本位货币的白银被广泛使用,在明朝社会经济活动中占据越来越重要的地位,成为16世纪以降中国历史变迁“最重要的变化之一”, 其实也是中国在早期全球化、近代化进程中社会变革与制度革新的最重要标志之一。20世纪初中国奠定了银本位货币体制,以方孔铜钱为主体的传统货币退出历史舞台,东方货币文化圈也随之消解。

从人类海洋文明史角度看,从东北亚地区的朝鲜半岛、日本海域,到中国东南海域、越南中南部海域、泰国暹罗湾、马来半岛东部至印尼群岛北部海域、菲律宾西部海域,自然环境比较复杂,类型多样,各具特点,包括濒临海洋、江海交汇的平原三角洲河口湾区(港湾),伸入海中的半岛,隔海相望的海峡,海上岛礁、岛链与群岛,海上主航线主要区间,等等。人类的海洋活动赋予了各类海洋地理空间以人文的属性与文明的意义。没有人类的介入与参与,这些海洋区域仅仅具有自然属性和它的自然历史,与海洋发展历史无关,海洋文明当然也无从谈起。人们在这些海洋空间从事各种海洋生计,从一个海域到另一个海域,从一个航段接驳另一个航段,逐渐发展出生产作业的场所,人群聚集的聚落,商品集散的市场,海陆交通的枢纽,以及大小不等的港口城市。东亚海域涉海族群在内部及外部的贸易与交换、迁移和杂居、对话与交流、冲突与碰撞等诸多跨域活动中,形成以商业贸易为主导、不同宗教、技术、艺术、习俗等等互相交汇、兼具本土性与国际性、主体性与多元性的区域性海洋文明,有学者认为可与西方海洋文明的发祥地地中海世界相比拟,称为“东方地中海”或“亚洲地中海”。虽然有学者提出反对意见, 也有提出其他建构与思考——例如以海上丝绸之路概念取而代之,类似于内亚连接中国与黎凡特(Levante)的整套陆路体系, 但无可否认,东亚海域特别南中国海是世界海洋贸易的重要场域,人类海洋文明的重要发祥地。

作为价值尺度、交换手段同时具有储藏功能的货币成为国际贸易的基本交换媒介。公元前2世纪–公元9世纪,波斯、印度、阿拉伯商人主导着东西方贸易,金、银货币成为国际贸易的主要货币。公元前3世纪汉朝使团泛海前往南海、印度诸国“市明珠、璧流离、奇石异物”,亦“赍黄金杂缯而往”。公元8、9世纪至14世纪,中国海外贸易持续发展,唐宋铜钱大量向外流动,形成一条对东亚各国货币产生深远影响的“铜钱之路”。日本学者冈崎敬说,从东向西的丝绸之路,也是从西往东的“白银之路”。长时段来看,就东西方海上交通与货币流通实况而言,称之为“海上货币之路”亦无不可。这条“海上货币之路”上,东亚海陆交通沿线出现大大小小的杂用中国铜钱和其他国际货币的“特殊通货区”,发展出有别于西方货币文化的以中国制钱为主流的东方货币文化圈。

传统的中国货币文化是东亚地区民间相识、国际交往、文明交流的先行者和粘合剂,也是最能体现中华古典文化软实力的核心体系之一,成为构筑以中华文化为主导的“大中华区”(Greater China)共同文化体系——包括朝贡体系、儒家文化圈、汉字文化圈等等——的重要基础和组成部分,而东亚海洋则成为区域内部相对于陆域的文化交流与体系嫁接的特殊桥梁与领域场所。15世纪以后世界全球化进程,大航海时代编织起联结亚欧大陆、美洲-澳洲新大陆和太平洋-印度洋-大西洋等全球性海洋贸易网络,美洲、日本白银沿着太平洋新航路流入亚洲地区,大量进入中国,白银逐渐成为明清帝国的本位货币。随着国际关系由“天朝体系”向条约体制转变,东亚各国次第开启近代化进程,中国逐渐融入现代世界体系。在“银进钱退”大趋势与以白银为本位货币的金融体制建构过程中,到19世纪末20世纪初,以圆形方孔铜钱为主导的货币体系退出中国历史舞台,东方货币文化圈在东亚主要国家和地区最终消解。

以海洋为纽带,贸易改变世界。公元1世纪前后几百年里,罗马人热衷于航海与贸易,与遥远的东方建立起海上通道,获益良多。因而普林尼在《自然史》中评说:

在世界不同地方保持这种不间断的贸易往来,正如人的身体吸收营养一样,是十分有益的!我们应该把它归功于罗马帝国所营造的广大和平氛围,这不仅使人与人之间的交往能正常进行,也使产品之间的交换能顺利发展。

鉴于世界各地的开放、沟通与交流,鉴于罗马帝国的威仪天下,人们自然而然地想到,文明之所以获得了如此大的发展,应归功于与日增多的商贸往来与和平的环境。而贸易飞速发展,使大量被搁置的商品最终只能被作为一般用品处理。

很显然,作为人类文明交流的硕果,罗马贸易的繁荣不仅仅表现在经济与日常生活上,同时还深入到宗教、艺术等精神世界。“钱眼看世界”是多面观察“罗马遗产”或“罗马元素”的一扇窗口。在东亚海域沉船发现货币中,可以窥见7、8世纪以来东亚海域国际贸易与货币流通,中国铜钱外流与东方货币文化圈、国际货币与区域发展,大航海时代金银贸易与全球化进程等历史变化之种种实态,对于探索东亚海域发展史、国际贸易与国别/地区金融史、东西方文化交流史乃至全球近代化史,都具有重要的史料价值和启示意义。

原文刊发于蔡洁华、甯驭(Marc Nuernberger)主编:《四海之间:普塔克教授荣休纪念文集》(Zwischen den Meeren / Between the Seas),Harrassowitz Verlag,2021年9月,第255-308页。受版面限制,注释从略。

作者李庆新,广东省社会科学院历史与孙中山研究所所长、海洋史研究中心主任,二级研究员。

本文曾提交2018年10月19–23日由日本庆应义塾大学文学部中岛圭一教授、日本九州大学人文科学研究院中岛乐章教授发起、在岛根县益田市、大田市及石见银山世界遗产中心举办的“东亚海洋交流和钱币流通”学术调研与研讨会,以及2019年10月19–20日在台湾中正大学举办的“跨域交流与海上丝绸之路文化”国际学术研讨会,并作主题发言;在2019年2月26日澳门理工学院主办“三巴论坛”作专题演讲。得到中岛乐章、中岛圭一、樱木晋一、耿慧玲、金国平、孙键教授,申斌博士等诸多指教,特此致谢!

本篇文章来源于微信公众号: 海洋史研究